離婚問題に関する不安や疑問を

お気軽にご相談ください。

0120-037-079

- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる

- 早期解決が期待できる

- 書類作成や相手との交渉を代行できる

目次

養育費はいくらもらえる?相場と計算方法

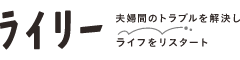

養育費の金額は、義務者(夫)の年収、権利者(妻)の年収、子どもの人数や年齢によって違ってきます。

一般的な計算方法として、家庭裁判所が定めた「養育費算定表」が目安となります。

適正な金額を受け取るためにも、目安となる金額を知っておくことは大切です。

ここでは、養育費の相場とポイントを解説します。

- 養育費とは?

子どもの監護や教育のために必要な費用のこと。子どもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な費用や教育費、医療費などが含まれます。

※参考:法務省「養育費」

養育費の平均受給額は50,485円

母子家庭における養育費の平均受給月額は、2021年において50,485円です。

2016年の調査では43,707円だったため、受給額としては増加傾向が見られます。

上記の金額は、子ども1~5人*の世帯を平均した金額であり、養育費を現在受けているもしくは受けたことがある世帯の平均額です。

*不詳も含む

子ども1人の場合は月額4万468円、子ども2人の場合は月額5万7,954円となっています。

| 子供の人数 | 2016年(平成28年) | 2021年(令和3年) |

|---|---|---|

| 1人 | 38,207円 (29,375円) |

40,468円 (22,857円) |

| 2人 | 48,090円 (32,222円 ) |

57,954円 (28,777円 ) |

| 3人 | 57,739円 (42,000円) |

87,300円 (37,161円) |

| 1世帯平均月額 | 43,707円 (32,550円) |

50,485円 (12,020円) |

( )内は父子世帯

※厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(子どもの数別養育費)」より一部引用

また、調査結果から父子家庭よりも、母子家庭のほうが受給額は多いことがわかります。

養育費は家庭裁判所の定めた養育費算定表が目安になる

養育費の計算においては、家庭裁判所が定めた「養育費算定表」が目安となります。

離婚調停や離婚裁判の手続をする際は、裁判所の調停員や裁判官も参考にする資料であり、相手側に養育費を請求する根拠にもなるでしょう。

具体的な養育費の金額についてケースごとにまとめると、以下のとおりです。

| 義務者の年収 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 子どもの年齢が0~14歳 | 子どもの年齢が15~19歳 | |

| 250~275万円 | 2~4万円程度 | 4~6万円程度 |

| 300~425万円 | 4~6万円程度 | 4~8万円程度 |

| 450~600万円 | 6~8万円程度 | 6~10万円程度 |

| 625~775万円 | 8~10万円程度 | 8~12万円程度 |

| 義務者の年収 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 子どもの年齢が0~14歳 | 子どもの年齢が15~19歳 | |

| 275~425万円 | 2~4万円程度 | 2~6万円程度 |

| 425~600万円 | 4~6万円程度 | 4~8万円程度 |

| 625~775万円 | 6~8万円程度 | 6~10万円程度 |

| 800~950万円 | 8~10万円程度 | 8~12万円程度 |

| 義務者の年収 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 子どもの年齢が0~14歳 | 子どもの年齢が15~19歳 | |

| 250~400万円 | 4~8万円程度 | 4~10万円程度 |

| 425~600万円 | 8~12万円程度 | 8~14万円程度 |

| 625~700万円 | 10~14万円程度 | 12~16万円程度 |

| 725~800万円 | 12~16万円程度 | 14~18万円程度 |

| 義務者の年収 | 養育費の目安 | |

|---|---|---|

| 子どもの年齢が0~14歳 | 子どもの年齢が15~19歳 | |

| 250~400万円 | 2~6万円程度 | 2~6万円程度 |

| 425~600万円 | 4~10万円程度 | 6~10万円程度 |

| 625~700万円 | 8~12万円程度 | 10~12万円程度 |

| 725~800万円 | 10~12万円程度 | 10~14万円程度 |

※裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合

※必ずこの金額が請求できるわけではありません。

養育費の目安となる金額は、義務者・権利者の年収、子どもの人数や年齢によって異なるので注意しておきましょう。

また義務者・権利者が自営業の場合は、金額が変わる場合があります。

また日本弁護士連合会(日弁連)でも養育費の目安を提示した「新算定表」を策定していますが、裁判所ではあまり使われていません。

詳しい養育費の金額を知りたいときは、弁護士に相談をしてみると良いでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

養育費の算定には、家庭裁判所が策定している「養育費・婚姻費用算定表」以外にも、日弁連が策定している「新養育費・婚姻費用」というものも存在しています。しかし調停や裁判時には、家庭裁判所の算定表が参考にされることが多いといえます。

相手の年収がわからない場合でも弁護士は調べられる

適正な金額の養育費を請求するためには、相手の年収を調べる必要があります。

自分で調べるのが難しい場合は、弁護士に依頼することで「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して相手の財産を調査することができます。

また、離婚調停や離婚裁判を行う場合は、裁判所が相手の収入を照会することになります。

- 弁護士会照会制度とは?

弁護士が弁護士会を通じて相手の預金額や給与などの必要情報を、合法的に調査・照会できる仕組みです。

弁護士法の第23条に規定されているため、一般的に「23条照会」と呼ばれています。

※23条照会を利用できるのは弁護士が受任している場合にかぎります。

〈法律の条文(弁護士法)〉

第23条の二

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

相手が自営業者である場合は、収入の計算方法が複雑になりますが、弁護士に依頼をすれば計算を任せられます。

離婚が成立してから調べるのは難しくなるため、養育費を請求する場合は早めに弁護士へ相談してみましょう。

養育費シミュレーターを使えば簡単に養育費がわかる

養育費の目安を素早く知りたい場合は、当メディアが独自に作成した「養育費シミュレーター」をご利用ください。

前述のように、養育費の目安は家庭裁判所が定めた「養育費算定表」で確認できます。しかし、実際に計算をしようとすると面倒だと感じてしまうでしょう。

養育費シミュレーターは、3つの項目を入力するだけで、養育費の目安を簡単に確認できます。

養育費シミュレーター

*は必須項目です

養育費は月々...

約3万〜4万円です

免責事項

- 上記の養育費計算シミュレーションの結果はあくまでも目安になります。実際の金額は内容によって異なります。

- 養育費計算シミュレーションの結果に関して弊社は一切の責任を負担いたしません

- 本計算ツールをご利用の場合、上記1および2の内容をご承諾 いただいたものとみなしますので、ご了承ください。以上

相場より養育費が高くなるケースもある

養育費の金額は裁判所が定める養育費算定表に基づきますが、個別の状況によっては相場よりも高い養育費を請求できる場合があります。

お互いの話し合いによる合意があれば、養育費の金額はいくらに設定してもよいものです。

また次のような事情がある場合は、養育費の増額を後から請求することができます。

- 習い事や私立学校への進学を考えている場合

- ケガや病気で医療費が必要になった場合 など

以下で詳しく解説します。

習い事や私立学校への進学を考えている場合

子どもが習い事や私立学校への進学などを考えている場合は、養育費を相場よりも高めに請求できる可能性があります。

一般的に、子どもには父(夫)と同程度の学歴や生活水準を与える義務があると考えられていることから、養育費の増額が認められているといえるでしょう。

そのため、父(夫)が私立学校を卒業している場合は、私立学校の学費や習い事の月謝などの相当分を増額請求できる可能性があります。

ただし増額の場合もお互いの合意が必要となるため、必ず増額できるわけではない点は覚えておきましょう。

ケガや病気で医療費が必要になった場合

子どもが病気やケガをしていて医療費がかかるときには、養育費の増額請求が行える可能性があります。

小さな子どもがいる場合は、想定外の事態に対して取り決めをしていないケースも多いので、状況の変化に応じて養育費の増額交渉や調停の申立てを行うとよいでしょう。

ただし病状やケガの程度などにもよるため、具体的な金額については話し合いで決めることになります。

養育費をしっかり受け取るための方法

養育費を納得できる形で相手に請求するには、あらかじめ以下のような点に注意する必要があります。

- あらかじめ金額や支払い期間の取り決めをする

- 支払い方法を工夫して確実に受け取れるようにする

- 支払いが滞ったときのための対策をしておく

- 弁護士に依頼して相手と交渉してもらう

- 養育費保証サービスを利用する

それぞれのポイントについて、以下で解説します。

あらかじめ養育費の金額や支払い期間の取り決めをする

適正な金額の養育費を受け取るためには、あらかじめしっかりと話し合って養育費に関する取り決めを行っておく必要があります。

協議離婚の場合であれば、養育費の取り決めがなくても離婚することはできますが、後からトラブルが起こるのを防ぐために事前の話し合いは必須といえます。

養育費について事前に取り決めておくべき内容は、次の項目です。子どもが複数人いる場合は、全員分について決めておく必要があります。

〈養育費の取り決め項目〉

- 養育費の金額

- 支払期間

- 支払時期

- 振込先

※参考:法務省「養育費」

総務省のWebサイトには「子どもの養育に関する合意書」のひな形が用意されているので、ダウンロードして利用してみましょう。

※引用:総務省「子どもの養育に関する合意書」から一部抜粋

きちんと取り決めを行っていなければ、養育費を受け取ることができずに離婚後の生活に影響が出る恐れがあります。

離婚によって親権者でなくなった側でも、子どもの親であることに変わりはないので養育費の支払義務を負いますが、実際には支払われない例も少なくありません。

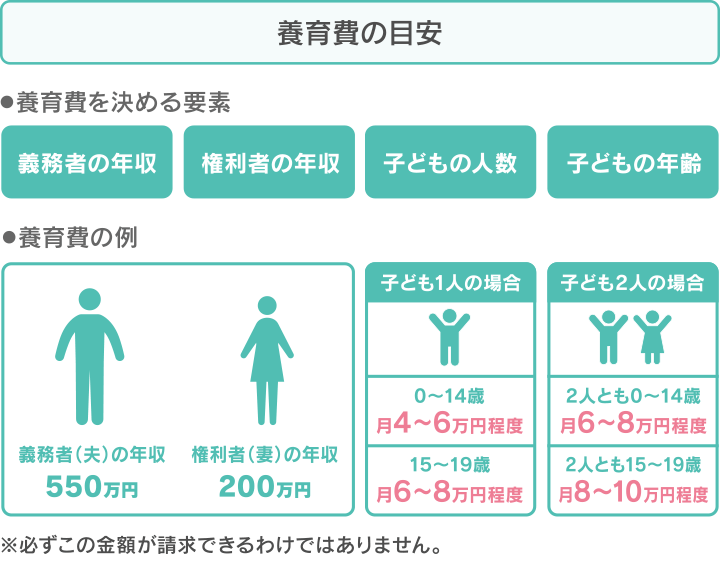

厚生労働省の調査によれば、養育費に関して取り決めをしていない母子家庭は全体の53.3%、父子家庭で69.0%となっています。

また養育費の受給状況で「養育費を受けたことがない」母子家庭は56.9%に及びます。

※参考:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」

養育費をしっかり受けとるためにも、しっかり取り決めをした上で内容を書面に残しておくことが大切です。

支払い方法を工夫して確実に受け取れるようにする

養育費の支払いは、毎月の定期払いで、期日までに決められた金額が振り込まれる方法が一般的です。

ただし、相手に資産がある場合や途中で支払いが滞納する恐れがある場合は、養育費の一括払いを要求することもできます。

相手と合意を得られるのであれば、当初は定期払いとして後から残額を一括払いにすることも可能です。

また持ち家などの金銭以外の財産を、養育費の代わりとして受け取ることも可能です。

養育費は、お互いの話し合いによって柔軟に取り決めることができるので、自身の希望と照らし合わせてどのような形がよいかを検討してみましょう。

支払いが滞ったときのための対策をしておく

離婚時に相手と合意した内容については、離婚協議書や公正証書などの公的文書を作成しておくことで、養育費の支払いが滞った場合の対策になります。

特に「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成しておけば、養育費の不払いが発生したときに給与差押えの強制執行によって養育費を回収できます。

また調停となった場合には、調停成立時に作成される「調停調書」によって強制執行が可能です。

〈養育費の不払い対策となる文書〉

● 協議離婚の場合

・離婚協議書

・強制執行認諾約款付き公正証書

● 調停離婚の場合

・調停調書

これらの文書を作成するには法律的な知識が必要なので、あらかじめ弁護士にアドバイスをもらうとよいでしょう。

また養育費の支払いを家庭裁判所から働きかけてくれる「履行勧告」や「履行命令」といった手続きもあります。

公正証書や調停調書があれば利用する必要はないといえますが、知っておくとよいでしょう。

※公正証書などで当事者間で合意したものに関しては、履行勧告の申立てはできません。

| 手続名 | 内容 | 法的強制力 |

|---|---|---|

| 履行勧告 | 裁判所が支払うよう勧告する | ✕ |

| 履行命令 | 裁判所が支払うよう命令。従わない場合は10万円以下の過料が課される | △ |

| 強制執行 | 裁判所がおもに給与の1/2を差押える | ◯ |

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

養育費について合意しただけでは、支払われない場合に対処ができません。そのため、あらかじめ「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作っておくと、養育費が支払われない場合はすぐに差押えができるため安心です。

しかし確実に強制執行をするためには、あらかじめ文書の内容を弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

弁護士に依頼して相手と交渉してもらう

養育費を適正な金額で請求するには、弁護士に依頼をするとよいでしょう。

弁護士に依頼をすることで、ご自身の希望や相場に沿った金額で請求できるだけでなく、相手との交渉も任せられます。

養育費に関する取り決めは相手との交渉によって決められるものなので、実際には目安どおりの金額を請求できない場合も多いでしょう。

弁護士に依頼をすることで、相手の経済状況なども考慮して最大限の金額で交渉してもらえます。

養育費の金額で合意が取れない場合でも、その他の金額(慰謝料や財産分与など)全体のバランスで良い条件になるように交渉してくれます。

また、協議によって離婚が整理しなかった場合でも、調停や裁判といったその後の手続きも任せられます。

弁護士に依頼することで、ご自身の希望に沿ってストレスのない離婚手続きが可能になるといえます。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

調停や裁判時には、養育費の金額は算定表から大きく逸脱することはないといえます。弁護士は算定表の最大金額から交渉を始めて、相手の言い分や調停委員のアドバイスを聞きながら落とし所を探っていきます。

離婚手続きを弁護士に依頼するメリットは下記の記事で詳しく解説しています。

養育費保証サービスを利用する

養育費をしっかりと受け取るために、民間会社が提供している「養育費保証サービス」を利用する方法もあります。

養育費保証サービスとは、相手からの養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が立て替え払いを行ってくれるサービスです。

未払いが発生しても相手に連絡を行う必要はなく、保証会社が代わりに交渉を行ってくれるので、面倒な手続きがないのがメリットです。

サービス提供会社によって料金は異なりますが、1ヶ月分の養育費に相当する初期費用と数千円程度の月額利用料がかかります。

| サービス名称 | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| 養育費保証PLUS | 月額養育費の1ヶ月分 | 月額養育費の3% |

| ミライネ | 月額養育費の1ヶ月分* | 月額1,000円* |

*「ミライネ12」の場合

※2023年8月1日現在の情報です。別途更新料や事務手数料が必要な場合があります。

また自治体によっては、保証会社に支払う保証料の補助を行っているところもあるので事前にチェックしておくと良いでしょう。

| 自治体名 | 項目内 | 補助内容 |

|---|---|---|

| 東京都 | 養育費に係る保証契約における保証料への支援 | 養育費の請求を行う保証契約の初回の保証料 ※養育費の月額が上限 |

| 横浜市 | 養育費保証契約の費用補助 | 保証料として本人が負担する費用について5万円を上限として補助 |

| 横須賀市 | 川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業 | 保証料として申請者が負担した費用 上限額8万円 |

※2023年8月1日現在の情報です。最新の情報は各自治体へお問い合わせください。

例えば神奈川県横須賀市の場合では、保証料として申請者が負担した費用を上限額8万円まで補助してくれます。

いずれも住民に対する支援策であるため、民間の養育費保証サービスの利用を検討する際は、居住区の自治体に問い合わせてみましょう。

養育費をしっかり受け取りたいなら弁護士法人ユア・エースへ

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です。

離婚時の養育費についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

● 迅速な対応力

ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

● ご依頼者の希望を最優先

ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。

ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースのそのほかの特徴を、以下で紹介します。

ユア・エースは養育費請求の報酬金が不要になる場合も

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です。

また通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が大きな特徴です。

- 財産分与=資産の半分まで

- 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

*事案によっては相談料が発生する場合があります(事前にご案内します)。

着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

| 項目 | 金額(税込) | |

|---|---|---|

| 相談料 | 無料 ※事案によっては相談料をいただく場合があります |

|

| 着手金 | 協議の場合:33万円 調停に移行した場合: +11万円 裁判に移行した場合: +11万円 |

|

| 報酬金(離婚成立時) | 基本報酬金 | 協議の場合:11万円 調停・審判の場合: 22万円 裁判の場合: 33万円 |

| 養育費請求 | 協議の場合:得られた額1年分の55% 調停・審判の場合:得られた額1年分の60.5% 裁判の場合:得られた額1年分の66% ※算定表の金額以下の部分については除く |

|

| 財産分与請求 | 協議の場合:得られた額の22% 調停・審判の場合:得られた額の27.5% 裁判の場合:得られた額の33% ※総財産の2分の1以下の部分については除く |

|

| 親権獲得・母側 ( )内は父側 |

協議の場合:5万5,000円(11万円) 調停・審判の場合:11万円(22万円) 裁判の場合:16万5,000円(33万円) |

|

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせは24時間・365日受付

弁護士法人ユア・エースは、24時間・365日無料で受け付けしています。

日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご相談いただけます。

まずはお電話で、状況をお聞かせください。

※お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。

なお事案によっては、相談料が発生する旨を事前にご案内させていただく場合がございます。

オフィスは東京と福岡の2ヶ所

弁護士法人ユア・エースのオフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。

※面談による法律相談は事前の予約が必要です。

● 東京本店(第一東京弁護士会)

- 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分

- 都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分

- JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分

〒103-0012

東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

● 福岡支店(福岡県弁護士会)

- JR九州「博多駅」から徒歩3分

- 福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室

離婚問題に関する不安や疑問を

お気軽にご相談ください。

0120-037-079

- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる

- 早期解決が期待できる

- 書類作成や相手との交渉を代行できる

離婚時の養育費に関するよくある疑問と回答

養育費に関するよくある疑問と、その回答を紹介します。

養育費の請求で後悔をしないためにも、事前に気になる点を整理して疑問を解消しておきましょう。

不安な点があれば、無料相談などを利用して弁護士に問い合わせてみるとよいでしょう。

Q1.養育費はいつまでもらえる?

養育費を受け取れる期間として明確な決まりはありませんが、一般的に子どもが20歳もしくは大学を卒業する期間までとなるケースが多いです。

2022年4月の民法改正によって成人年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費は「子どもが自立するまで必要」と考えられており、裁判所も子どもの環境に応じて判断します。

養育費に関する取り決めはあらかじめ行っておくべきですが、後から受け取る期間や金額の変更を申し立てることは可能です。

子どもの進学など状況が変わったら、増額申立てを検討してみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

養育費の受け取る期間は一般的に子どもが20歳になるまでですが、大学卒業となる22歳までは認められるケースも多いです。当初20歳までと取り決めていた場合でも、あとから「期間の延長」を申し立てることも可能です。困った場合は弁護士に相談してみましょう。

Q2.認知されていない子どもの養育費は受け取れる?

認知の有無に関わらず、お互いの合意があれば養育費を受け取ることができます。

しかし原則として、婚姻外で生まれた子ども(非嫡出子)は、法律上の親子関係が成立していないため父親が「認知」しないと養育費を受け取ることはできません。

そのため父親が養育費の支払いを拒否している場合は、まず認知をしてもらうことが必要です。

父親が子どもを認知することで法律上の親子関係となり、扶養義務が発生します。そして同時に養育費を支払う義務も生じるのです。

- 認知とは?

婚姻してない男女の間に生まれた子どもを、自分の子どもであると認めること。

認知の手続きはお互いの話し合いで合意する「任意認知」と、裁判所を介して合意する「強制認知」の2つがあります。

- 任意認知

- 強制認知

次のいずれかの市区町村役場へ認知届けを提出します。

・父親の住所地もしくは本籍地

・認知される子の本籍地

・認知調停

家庭裁判所で第三者である調停委員立ち合いのもとで話し合う方法です。お互いが合意すれば審判となります。

調停の申立て方法などは裁判所の「認知調停」を参照ください。

・訴訟(認知の訴え)

認知調停でお互いの合意に至らない場合に限り、家庭裁判所へ「認知の訴え:提訴(裁判)することができます。

〈法律の条文(民法)〉

(認知の訴え)

第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

強制認知を行う場合は、相手との交渉に負担を感じることも大きいといえるので、弁護士に相談・依頼をしてみましょう。

弁護士のワンポイント・アドバイス〉

認知されていない子どもの養育費は請求できません。弁護士に依頼いただければ、認知のための手続きもサポートできるので相談してみましょう。

Q3.再婚相手の子どもを養子縁組した場合はどうなる?

妻側が再婚相手の子どもを養子縁組する場合は、元夫の扶養義務は減るため養育費が減額となるケースがあります。

子どもの立場からすると養親ができることになるため、そうした事情も踏まえて養育費が減額されることもありますが、元夫の扶養義務そのものがなくなるわけではありません。

また、元夫が再婚して相手の子どもを養子縁組したときも、養育費の減額請求が行われるケースがあります。

いずれの場合も、お互いの合意もしくは「減額請求の申立て」を行う必要があるため、実際に減額になるかは個別の状況によるといえるでしょう。

【まとめ】

離婚後の生活や子どもの将来のことを考えると、養育費をきちんと相手に請求することが大切です。

適正な金額を請求するには、養育費の相場を把握しておく必要がありますが、支払いに関する取り決めは相手との話し合いによって決められます。

そのため相手との話し合いがうまくまとまらなければ、養育費に関して後からトラブルになってしまう恐れもあるでしょう。

養育費をしっかり請求するためには、弁護士に相談・依頼をしてみましょう。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

- 適切な養育費を算出・交渉してくれる

- 相手が養育費を払わない場合の対策もしてくれる

- 養育費の増額交渉にも対応してくれる

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせた丁寧なサポートを心がけております。

養育費の請求でお悩みの際は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。