交通事故の慰謝料の相場は?計算機で通院期間別にシミュレーション

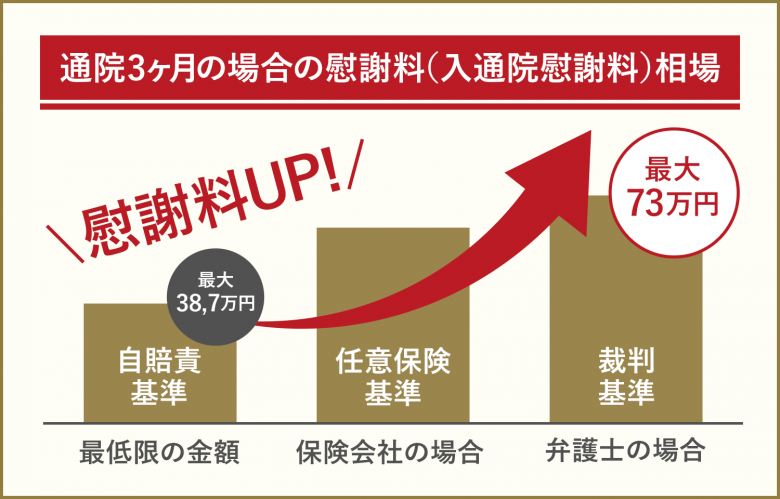

弁護士に相談・依頼をすることで慰謝料を増額できる可能性があるんです。

上記の通り、弁護士に示談交渉を依頼をすることで慰謝料を増額できる可能性があります。

この記事では、慰謝料相場と計算方法、慰謝料以外に請求できる損害賠償金について解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故で被害者がうけた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」の3つがあります。

慰謝料の相場は「入通院慰謝料」の場合1日あたり4,300円~9,300円程度、「後遺障害慰謝料」の場合32万円~2,800万円程度、「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」の場合1,350万円~2,800万円程度です。

それぞれの慰謝料の違いや、慰謝料増額の仕組みなどがすぐに知りたい方はこちらの動画をご覧下さい。

交通事故の慰謝料金額をシミュレーション

慰謝料計算の仕組みについて理解する前に、まずは概算でも、ご自身が受け取れる可能性のある慰謝料額を確認してみましょう。

以下の慰謝料計算機では、条件を入力することでおおよその慰謝料額を計算することができます。

各費用の計算結果

| 入通院慰謝料 | |

| 後遺障害慰謝料 | |

| 後遺障害逸失利益 |

総額

※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

慰謝料計算機で算出される金額は、弁護士基準(裁判基準)をベースにしたもので、弁護士に示談交渉を依頼した場合の金額の目安となります。(個別の事情によっては下回ることもあります。)

計算結果の金額は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の合計となります。

通院期間別 交通事故の入通院慰謝料の相場と計算方法

交通事故でケガをして通院すると、その日数・期間に対して入通院慰謝料(障害慰謝料)が支払われます。ここでは入通院慰謝料の相場と計算方法を紹介します。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは

- 交通事故でケガを負い、入院・通院することで生じた精神的苦痛に対する補償。

交通事故の慰謝料には他に、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、近親者慰謝料がある。

交通事故の慰謝料の1日あたりの相場

弁護士基準(裁判基準)の1日あたりの通院慰謝料の金額は軽傷の場合6,300円程度、重傷の場合9,300円程度となります。

自賠責保険の慰謝料額は1日あたり(慰謝料の対象となる日数)4,300円です。

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|

| 通院/軽傷 | 通院/重傷 | |

| 4,300円 | 6,300円程度※ | 9,300円程度※ |

※便宜上1ヶ月あたりの慰謝料額を日割りした金額です。必ずしもこの金額どおりになるわけではありません。

通院日数と慰謝料の関係について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の慰謝料は通院日数と関係する?3ヶ月通院で慰謝料いくら?』

交通事故の慰謝料の通院1〜6ヶ月(軽傷の場合)の相場

交通事故で軽傷(軽症)を負い、通院期間3ヶ月、後遺症なしの場合、慰謝料は最大で53万円程度請求できることがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安の額は、入院・通院日数(期間)などによって計算ができます。

通院期間が1〜6ヶ月の場合に、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として受け取れる金額の相場(目安)は以下のようになります。

| 通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)※軽傷の場合 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 12.9万円* | 19万円程度 |

| 2ヶ月 | 25.8万円* | 36万円程度 |

| 3ヶ月 | 38.7万円* | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 51.6万円* | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 64.5万円* | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 77.4万円* | 89万円程度 |

※自賠責保険基準は1ヶ月あたりの通院回数15回(慰謝料の対象日数=30日)で計算しています。

※あくまで目安であり、状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

交通事故の入通院慰謝料は通院日数とどう関係する?

交通事故に遭ってケガをしたら、「通院日数が多いほど慰謝料額が増えるので毎日通院したほうがいい」などと思われるかもしれませんが、必ずしもそうはならないので注意が必要です。

自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)では以下のようになります。

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準の計算は、慰謝料の対象となる日数(通院期間もしくは通院日数×2の少ないほう)×4,300円で算出します。

この場合、一定の日数以上通院しても慰謝料額は変わらない場合があります。

たとえば「通院期間30日(通院日数30日)」と、「通院期間30日(通院日数15日)」の謝料額を計算してみましょう。

| 通院期間30日(通院日数30日) | 通院期間30日(通院日数15日) |

|---|---|

| 12万9,000円 | 12万9,000円 |

上記のように、通院日数が30日と15日では慰謝料額は変わりません。

このようにむやみに通院日数を増やしても、慰謝料額が変わらないケースもあることを覚えておきましょう。

弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準(裁判基準)の場合は、原則として入通院期間で計算するため日額で計算しません。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額例は、次のようになります。

| 通院期間30日(通院日数30日) | 通院期間30日(通院日数15日) | ||

|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | 軽傷 | 重傷 |

| 19万円程度 | 28万円程度 | 19万円程度 | 28万円程度 |

※あくまで目安であり、状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

実際にどの程度の頻度で通院すべきかは、医師に相談して、その指示に従うとよいでしょう。

必要以上に高い頻度で通院していると、相手方の保険会社から過剰診療を指摘されて治療費を支払ってもらえなくなる可能性もあります。

あくまでも、必要な治療のみを適切に行うようにしましょう。

慰謝料計算には、複数の算定基準があることを知っておきましょう。算定基準によって、慰謝料の計算方法や相場が異なります。

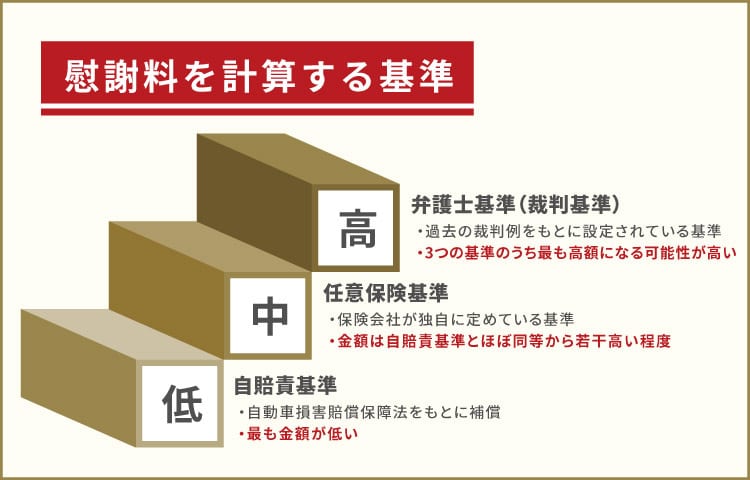

【慰謝料算定の基準】

- 自賠責保険基準:法令で定められている最低限の金額を算定する基準

- 任意保険基準:保険会社が独自に定めている計算基準

- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとに設定されている計算基準

これらの基準の中では「弁護士基準(裁判基準)」が最も金額が高額になる可能性が高く、自賠責保険基準と比べて慰謝料額が2倍近くになるケースもあります。

「任意保険基準」は、便宜上使われている言葉ですが、実際の基準値や計算方法は各保険会社や共済によって異なるため、統一的に「基準」と呼べるものは存在しません。

以下で詳しく説明しています。

通院期間別の慰謝料の計算方法

入通院慰謝料について、「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」の計算方法の違いを説明します。

【自賠責保険基準】

・入院・通院ともに慰謝料額は同じ

・実入通院日数または入通院期間で計算する

【弁護士基準(裁判基準)】

・入院・通院で慰謝料額は異なる

・それぞれ軽傷・重傷の慰謝料額が設定されている

・原則として入通院期間で計算する

※極端に通院回数が少ない場合は除きます

自賠責保険基準の計算方法

自賠責保険における入通院慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円で算出

*2020年3月31日以前は日額4,200円

*対象となる日数とは「治療期間」と「実通院日数×2」を比較してより少ない方の日数です。

「治療期間」もしくは「通院日数×2」のどちらか少ないほうに4,300円を掛けたものが、受け取れる慰謝料額です。

〈計算例〉

治療期間3ヶ月(90日)・実通院日数40日の場合

90日>40日×2(80日)なので「実通院日数×2」が適用されます。

この場合の自賠責保険基準の慰謝料額は

40日×2×4,300円=34万4,000円 です。

弁護士基準(裁判基準)の計算方法

弁護士基準(裁判基準)は、入院した場合と通院の場合で慰謝料額が異なります。

さらに、「軽傷(打撲やむちうちなど)」「重傷(骨折や脊髄損傷など)」によっても慰謝料額が異なります。

軽傷と重傷それぞれの場合の入通院慰謝料の相場を、以下で紹介します。

〈表の見かた〉

入院期間と通院期間の交差した欄が慰謝料額の基準となります。

- 【軽傷】入院2ヶ月+通院4ヶ月の場合=119万円

- 【重傷】入院3ヶ月+通院4ヶ月の場合=196万円

軽傷(むちうち・打撲等)の場合の弁護士基準による入通院慰謝料表(単位:万円)

| 入院期間(カ月) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 0ヶ月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |

| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |

| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |

| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |

| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |

| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |

| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |

| 7ヶ月 | 97 | 119 | 138 | 152 | 166 | 175 | 183 |

| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |

| 9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |

| 10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |

重症(骨折等)の弁護士基準による入通院慰謝料表(単位:万円)

| 入院期間(カ月) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 0ヶ月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |

| 1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6ヶ月 | 166 | 149 | 181 | 221 | 239 | 262 | 282 |

| 7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |

| 8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |

| 9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |

| 10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 233 | 256 | 276 | 294 |

「任意保険基準」は存在しない?

自賠責保険基準、弁護士基準(裁判基準)とは別に、各保険会社や共済が独自に設定している慰謝料の基準や計算方法も存在します。

これは「任意保険基準」などと呼ばれていて、おおむね自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)の中間程度とされています。

しかし実際の基準値や計算方法は各保険会社や共済によって異なるため、統一的に「基準」と呼べるものはありません。

慰謝料について説明したWebサイトなどでは「自賠責保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」と同様の基準として「任意保険基準」と紹介されていることも多いですが、厳密には任意保険基準と呼べるものは存在しないといえるのです。

ではなぜこう呼ばれているかといえば、かつて存在した「旧任意保険支払基準」のなごりだといえます。

- 「旧任意保険支払基準」とは

かつてすべての任意保険会社や共済で使われていた、損害賠償金を算定するための統一基準です。1997年7月1日に撤廃され、それ以降は各保険会社・共済で自由に金額を決めることが可能になりました。

今でも旧任意保険基準をベースに慰謝料を算出している保険会社もあるようです。

「旧任意保険支払基準」は、現在でも任意保険の「慰謝料額の目安」として紹介されることがありますが、実態とは異なる場合もあるため、具体的に「通院XX日でXXXX円」などと紹介することはできません。

また任意保険基準とされる賠償額が、自賠責保険基準の賠償額より少なく表記されている場合もありますが、自賠責保険は最低限の賠償なので、任意保険では自賠責保険基準の補償額を下回る金額を提示することはできません。

そのためこの記事の中でも、原則として「任意保険基準」「旧任意保険支払基準」については触れていません。

事例 交通事故が原因のむちうちで通院1ヶ月・3ヶ月だと慰謝料いくらもらった?

実際に交通事故に遭って慰謝料(損害賠償金)を受け取った方の事例を紹介します。

- 59歳女性

- 症状:むちうち(後遺障害なし)

- 弁護士依頼:なし

- 過失割合:0割

- 通院期間:1ヶ月(週3〜4回)

- 受け取り金額:20万円(慰謝料+治療費)

- ご本人コメント:内訳は細かく覚えていませんが、立て替えた分の治療費と慰謝料含めて20万円を保険会社から提示されました。治療費込みで20万円は相場より低いと後から知って、弁護士に依頼すればよかったと思い後悔しました。

- 45歳男性

- 症状:むちうち(後遺障害なし)

- 弁護士依頼:あり

- 過失割合:1割

- 通院期間:3ヶ月(通院回数は19回)

- 受け取り金額:約21万円⇨53万円(弁護士依頼後)

- ご本人コメント:保険会社からは通院が約19日だったので、自賠責保険から15万9,600円、任意保険から5万円で慰謝料は約21万円と言われました。

この金額では少ないと感じたため、弁護士に依頼したら53万円に増額することができました。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

交通事故の慰謝料額が増減するケースもある

ここまでは入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場を紹介しましたが、状況によっては受け取れる慰謝料が増額、あるいは減額する場合もあります。

以下で解説します。

交通事故の加害者に増額事由があると慰謝料が増額する場合がある

交通事故の相手(加害者)に「増額事由」がある場合は、慰謝料が通常より増額する場合があります。

おもな増額事由は次のようなものがあります。

- 加害者側に故意または過失がある場合

- 加害者側の対応が著しく不誠実な場合

以下で説明します。

加害者側に故意または過失がある場合

非常に危険な運転を加害者が行っていた場合には、通常よりも慰謝料(損害賠償金)を多く請求できることがあります。

交通事故において重過失とは、具体的に酒酔い運転・居眠り運転・無免許運転・一般道で30km/h以上のスピード違反などを指します。

〈裁判例(千葉地裁判決・平成16年3月24日)〉

加害者は事故直前に500mlの缶ビールを3缶飲んだ状態で運転しており、さらに40km/hのスピード違反を犯した事案。入通院慰謝料220万円、後遺障害慰謝料450万円の支払いが命じられる。

加害者側の対応が著しく不誠実な場合

交通事故が起こった後に、相手の対応が不誠実な場合にも慰謝料(損害賠償金)が増額となる可能性があります。

「謝罪がない」「見舞いに来ない」といったレベルのものではなく、証拠を隠滅していたり、被害者に暴言を浴びせたりする悪質なものを指します。

〈裁判例(千葉地裁松戸支部判決・平成11年5月25日)〉

被害者の車が赤信号で停車していたところに、後方を走っていた加害者の車が速度を落とさずに衝突した事案。加害者は事故の翌日に被害者に電話を入れたり、治療費を支払ったりはしたものの、裁判所には一度も出頭しなかったことなど事故後の対応を総合考慮して、入通院慰謝料以外の精神的苦痛に対する慰謝料として、10万円の増額が認められました。

被害者側に「減額事由」があると慰謝料が減額する場合がある

ご自身(被害者)に「減額事由」がある場合は、受け取れる慰謝料が通常より減額される場合があります。

おもな減額事由は次のようなものがあります。

- 素因減額

- 損益相殺

- 過失相殺

以下で説明します。

既往症などで損害が拡大した場合の「素因減額」

「素因減額」とは、被交通事故に遭う前から患っていた持病(既往症や心因的な要素)などの素因によって、ケガの治療が長引いた場合などに慰謝料などが減額となることです。

素因には、おもに以下の2種類があります。

- 身体的素因

被害者が事故に遭う前からあった疾患・既往症などが事故の損害を拡大させる原因だった場合は、減額対象となる可能性があります。 - 心因的素因

被害者の心理的傾向・精神疾患などが交通事故の損害を拡大させる原因だった場合に、減額対象になります。

素因減額はいろいろな状況を勘案する必要があるため、判断は難しいといえます。

交通事故で得た利益を相殺する「損益相殺」

「損益相殺」とは、交通事故が原因で得られた利益を損害額から差し引くことです。

損益相殺の対象になるのはおもに以下のようなものです。

- 自賠責保険からの受領額分

- 健康保険から支給される傷病手当金

- 労災保険で受領した治療費(制限あり)

- 休業補償給付(制限あり)

- 障害年金

- ご自身が加入している人身傷害保険金(過失がある場合等は制限あり)など

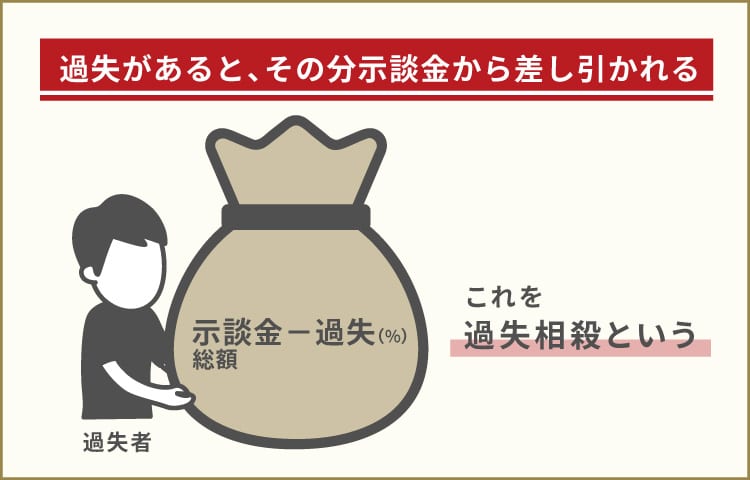

お互いの損害額を相殺する「過失相殺」

「過失相殺(かしつそうさい)」とは交通事故を起こした当事者双方の責任割合により、それぞれの損害からその過失分を差し引くことです。

被害者にも過失がある場合、加害者が賠償すべき総額から被害者の過失分を差し引いて、損害賠償金が支払われます。

過失相殺については、民法第722条2項に定められています。

民法第722条2項

被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

過失相殺について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『過失相殺の適用範囲・計算方法が知りたい!納得できないときの対処法』

交通事故慰謝料を適切に請求するための注意点

交通事故でケガをして、相手側に慰謝料を請求するためには、入通院時に気をつけたい注意点があります。

- ケガが完治・症状固定する前に治療をやめない

- 病院の医師に自賠責用の診断書の作成を依頼する

以下で詳しく説明します。

ケガが完治・症状固定する前に治療をやめない

ケガが完治していない場合や症状固定となっていない場合は、保険会社の要請に必ずしも応じる必要はありません。

交通事故に遭った方の中には、まだ通院中にもかかわらず相手の保険会社から「完治したようなので治療費の支払いを打ち切ります」といった具合に、治療費の打ち切りを打診されることがあります。

- 症状固定とは

- ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。いつ症状固定になったかは医師の意見を参考にした法的判断であり、紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

保険会社も相談に応じてくれる場合もあるので、通院終了の時期は、医師や弁護士などと相談しながら慎重に決めていきましょう。

病院の医師に自賠責用の診断書の作成を依頼する

相手の保険会社へ慰謝料を請求する場合は、実際に入通院をした証拠として医師が作成した診断書が必要になります。

通常は、保険会社から医師に作成を依頼してくれます。

自賠責保険に「被害者請求」をする場合は、決まった書式があるので注意しましょう。

また症状固定となっても後遺症が残る場合は「後遺障害診断書」を作成してもらい、等級認定を申請することになります。

ただし整骨院や接骨院の柔道整復師は医師と違って診断権がないため、診断書を書いてもらえないので注意が必要です。

そのため、ケガがある場合はまず医師のいる病院で診察をしてもらうことが大切です。

被害者請求について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の被害者請求とは|請求するべきケースと方法を具体的に説明』

交通事故で後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料とは

「後遺障害慰謝料」は、交通事故に遭って後遺障害が残ってしまったときに請求できる慰謝料です。

単に後遺症が残ってしまっただけでは請求できず、後遺障害の「等級認定」を受ける必要があるので注意が必要です。

後遺障害慰謝料にも一定の基準があるので、知っておくとよいでしょう。

後遺障害慰謝料の等級別の慰謝料相場

後遺障害には等級が14~1級まであり、慰謝料額は32万円(14級の自賠責基準)~最大2,800万円程度(1級の弁護士基準)となっています。

後遺障害の等級が上がるほど、請求できる慰謝料額も多くなります。

後遺障害慰謝料においても、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)があります。

後遺障害が残れば、事故後の生活に大きな影響が出てしまうので、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と別に請求できる点を押さえておきましょう。

後遺障害慰謝料の金額の目安は、以下の通りです。

| 〈後遺障害等級ごとの慰謝料の目安〉(かっこ内は「介護を要する後遺障害」) | ||

|---|---|---|

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円程度 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円程度 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円程度 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円程度 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円程度 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円程度 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円程度 |

| 第2級 | 998万円 (1,203万円) |

2,370万円程度 |

| 第1級 | 1,150万円 (1,650万円) |

2,800万円程度 |

後遺障害等級認定について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『後遺障害等級認定をわかりやすく解説!申請方法と補償制度について』

軽症(軽傷)でも後遺障害に認定される可能性はある

骨折などのない打撲やむちうちなどのケガは、軽症(軽傷)と分類されますが、軽症(軽傷)であっても、後遺障害として等級認定されるケースはあります。

特にむちうちは後遺障害の等級「14級」もしくは「12級」に該当する可能性があり、定義としては次のとおりです。

| 等級 | 症状の認定基準 | ポイント |

|---|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚的な検査によって、神経系統の障害が証明されるもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 神経系統の障害が医学的に推定され、説明ができるもの |

どの等級に認定されるかは、医師が作成する後遺障害診断書の内容や治療の経過、事故状況などによります。

医師の指示に従って事故に遭われた初期段階から必要な検査を受け、自覚症状がある場合はきちんと伝えることが大切です。

またむちうちの症状は証明しづらいところがあるため、12級の認定には、MRIなどで症状を客観的に証明する必要があります。

むちうちの後遺障害等級認定について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『むちうちで後遺障害は認定されない?12〜14級の説明と異議申立』

交通事故の被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料の相場

交通事故で被害者が亡くなった場合の慰謝料相場は、自賠責基準の場合は最大1,350万円、弁護士基準(裁判基準)の場合は2,000万円~2,800万円程度です。

交通事故が原因で亡くなった場合は「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」を請求できます。

交通事故の死亡慰謝料は「亡くなられた本人の慰謝料」と「近親者慰謝料」を遺族が受け取ります。

自賠責保険基準においては、被害者本人分は一律で400万円と決められており、さらに遺族の人数分が加算されます。

- 遺族が1人の場合=550万円

- 遺族が2人の場合=650万円

- 遺族が3人以上の場合=750万円

被害者に扶養家族がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

自賠責保険基準と弁護士(裁判基準)では、以下のように金額が異なります。

弁護士基準(裁判基準)では、亡くなった方の家庭での立場によって慰謝料額は変わります。

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | ||

|---|---|---|---|

| 一家の支柱 | 母親・配偶者 | その他 | |

| 最大1,350万円 | 2,800万円程度 | 2,500万円程度 | 2,000万円~2,500万円程度 |

死亡慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の死亡慰謝料の相場と請求の流れ|慰謝料は誰が請求する?』

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

交通事故の慰謝料請求の流れは?早めに請求できる方法も

交通事故の被害に遭ってしまった場合、適正な補償を受けるためには、慰謝料を請求するまでの流れを押さえておく必要があります。

全体的な流れをまとめると、以下のようになります。

交通事故が起きてから慰謝料を受け取るまでの流れ

- 交通事故発生

・警察と保険会社に連絡する

・加害者の連絡先を確認する - 病院での治療開始

・整形外科などの病院で治療を行う - 完治もしくは症状固定したら示談交渉開始

・すべての損害額が明らかになってから示談交渉を行う

・後遺症が残った場合は医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請する

・示談交渉がまとまらない場合は、調停や裁判を行う場合もある - 示談成立終了

示談成立1~2週間後に慰謝料を含めた損害賠償金が振り込まれる

※あくまで目安です

交通事故後の流れについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の被害者は事故後どう対応するべき?治療と示談交渉の流れ』

交通事故の慰謝料を示談成立前に受け取れる「仮渡金」制度

示談交渉の成立前に損害賠償金(示談金)の一部を自賠責保険から受け取れる「仮渡金」(かりわたしきん)という仕組みがあります。

一般的に慰謝料や損害賠償金を受け取るタイミングは、一般的にケガが完治して相手との示談交渉成立後になります。

仮渡金は損害額の確定を待たずに受け取ることができるもので、自動車損害賠償保障法第17条において定められています。

仮渡金として受け取れる金額は被害者の状況によってあらかじめ決められており、詳細は次のとおりです。

〈仮渡金で受け取れる金額〉

| 被害者の状況 | 受け取れる金額 |

|---|---|

| 死亡した場合 | 290万円 |

| 以下の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |

40万円 |

| 以下の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 |

20万円 |

| 上記を除いて、11日以上の医師の治療を要する傷害を負った場合 | 5万円 |

仮渡金はケガの程度によって支払われる金額が事前に決められているので、申請のために損害額を計算する必要がありません。

仮渡金は、示談が成立する前に受け取れるため、当面必要なお金を確保する手段として、有用なのです。

仮渡金について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『仮渡金とは?交通事故の慰謝料を早く受け取る方法を紹介』

交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼すべき?弁護士依頼のメリットとは

納得のいく慰謝料や損害賠償金を請求するためには、弁護士に示談交渉から慰謝料請求を依頼することも一つの選択肢になります。

交通事故に遭ってしまうと、ケガの治療と並行して相手の保険会社とのやりとり(示談交渉)を進めなければなりません。

弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社とのやりとりなどの代理人を務めてもらえ、受け取れる慰謝料や損害賠償金が増額できる可能性も高まります。

- 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

- 適正な過失割合を主張できる

- 示談交渉の物理的・精神的負担が減る

- 慰謝料だけでなくさまざまの損害賠償を請求できる

以下で詳しく説明します。

弁護士に依頼する4つのメリット

前述した通り慰謝料の計算は複数の方法があり、一般の方には容易ではない場合があります。

一般の方が相手の保険会社と交渉すると、慰謝料の金額に納得のいかない場合もあります。

納得できる示談交渉を進めるためには、交通事故示談に豊富な解決実績のある弁護士のサポートを受けることが大切です。

弁護士に依頼することで、慰謝料を含めた損害賠償金を増額できる可能性があるのです。

弁護士に依頼するおもな4つのメリットをご紹介します。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

弁護士に示談交渉を依頼をすると、慰謝料を含めた損害賠償請求を「弁護士基準(裁判基準)」で計算・交渉してくれます。

自賠責保険基準や任意保険基準と比べて、受け取れる損害賠償金が増える可能性があるため、納得のいく示談交渉になりやすいといえます。

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の弁護士基準(裁判基準)とは?慰謝料で後悔しないために』

適正な過失割合を主張できる

「過失割合」とは、交通事故の当事者の責任の割合を示したものです。

交通事故の過失割合で納得できない場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで変更できる可能性があります。

弁護士は過失割合が適正になるように、根拠となる証拠を保険会社に提示するなどサポートしてくれます。

根拠となるものは、事故現場の状況やドライブレコーダーの映像、目撃者の証言や、過去の裁判例などです。

また過失割合には「修正要素」があり、どちらの過失が大きいかはそれぞれの事故で細かく判断されます。

- 「修正要素」とは

- 過失割合を変更させる要素として「加算要素」と「減算要素」があります。

酒気帯び運転などの著しい過失、居眠り運転などの重過失の場合は、過失があった側の加算要素になります。

車どうしの事故の場合では、5%~20%程度加算・減算されるケースがあります。

過失割合について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の過失割合を弁護士が変更できる理由|依頼のメリットも解説』

示談交渉の物理的・精神的負担が減る

弁護士に依頼することで、示談交渉の多くをサポートしてもらえます。

交通通事故に遭ってケガを負うと、治療のための入通院をしながら保険会社との慣れない手続きや交渉をすることになり時間と手間をとられてしまいます。

また相手側の保険会社や弁護士は、高圧的・威圧的な態度で接してくる場合もあり、精神的な負担を感じるかもしれません。

弁護士に示談交渉を依頼することで、面倒な手続きや交渉において多くのサポートを受けられるので、物理的・精神的な負担が大きく軽減されるといえるでしょう。

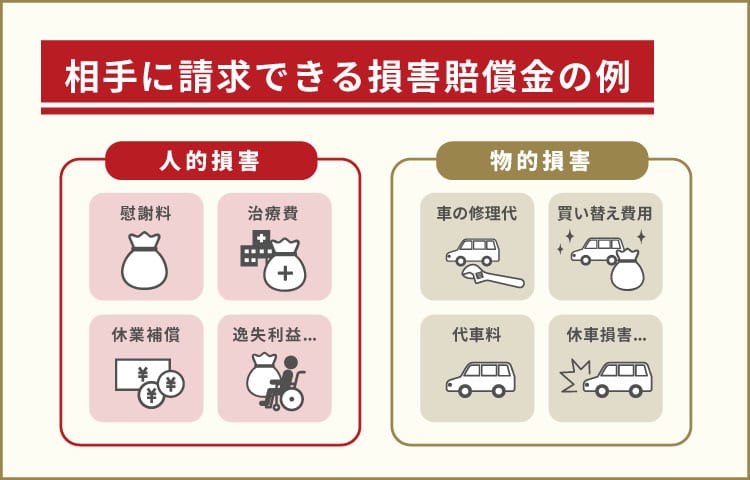

慰謝料だけでなくさまざまの損害賠償を請求できる

交通事故における損害賠償請求では、慰謝料のほかにもさまざまな項目があります。

事故によって受けた損害を漏れなく請求することで、最終的に受け取る損害賠償金が増額する場合もあります。

ケガの程度や事故状況などによって請求できる項目は異なりますが、どの項目を請求できるのかを自分で判断するのは容易ではありません。

事故によって受けた損害を漏れなく請求するには、専門知識と経験が豊富な弁護士に依頼をすることが大切です。

弁護士に依頼するメリットについては、以下、弁護士法人・響が提供している動画でも解説していますので、ご覧ください。

弁護士費用の相場

弁護士費用には大きくわけて「弁護士報酬」と「実費」があります。

- 「弁護士報酬」とは

- 法律相談料・着手金・報酬金・弁護士日当 など

- 「実費」とは

- 交通費・収入印紙代・通信費 など

「実費」は実際にかかった経費のため、金額が決まっているものではありません。

しかし「弁護士報酬」には、一般的な相場があります。

特に「着手金」や「報酬金」は、示談交渉によって得られたお金(経済的利益)をもとに計算されることが多いようです。

弁護士報酬の一般的な金額の目安は、以下のとおりです。

| 費用の種類 | 金額の目安 |

|---|---|

| 相談料 | 30分あたり5,000円~10,000円 |

| 着手金 (旧報酬規定*1の金額) |

経済的利益(損害賠償金)の8%*2 (経済的利益300万円以下の場合・税抜) |

| 報酬金 (旧報酬規定*1の金額) |

経済的利益(損害賠償金)の16%*2 (経済的利益300万円以下の場合・税抜) |

*1 旧報酬規定とは、かつて日本弁護士連合会において定められていた基準のことです。

*2 経済的利益によって金額は異なります。また旧報酬規定では、着手金は最低10万円です。

弁護士費用について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の弁護士費用の相場は?金額を抑えられる弁護士特約とは』

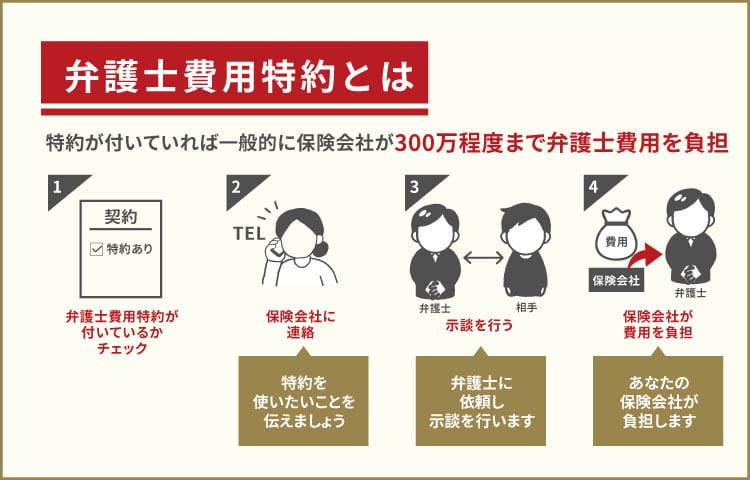

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担が不要の場合も

弁護士費用を抑える方法として、自動車保険などのオプション契約として付帯されている「弁護士費用特約」の活用が挙げられます。

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いです。

弁護士費用特約は、ご自身が契約している保険会社が一般的に300万円程度を上限として弁護士費用を補償してくれるものです。

また、法律相談にかかる費用も10万円程度を上限として補償してくれる場合もあります。

また弁護士費用特約が利用できない場合でも弁護士に依頼することは可能です。

弁護士法人・響の料金体系は、次のようになります。

弁護士法人・響の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)

| 相談料 | 0円 |

|---|---|

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 経済的利益の11% + 22万円(税込) ※原則として後払い可能です。 |

弁護士費用特約について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の弁護士費用の相場は?金額を抑えられる弁護士特約とは』

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

慰謝料以外に請求できる交通事故の損害賠償金とは

慰謝料は、交通事故で負ったケガに対する「精神的損害」に対して請求するものですが、それ以外にも「財産的損害(積極損害・消極損害)」や「物損費用」があります。

●精神的損害…精神的苦痛に対する補償(慰謝料)

●財産的損害

・積極損害…交通事故によって負担することになった費用

・消極損害…交通事故がなければ被害者が得ていたはずの経済的利益

●物損費用…車や自転車の修理代など

以下で詳しく説明します。

交通事故の損害賠償金の内訳

損害賠償金の項目のおもな内訳は、次のとおりです。

| 分類 | 損害賠償金の種類 | 内容 |

|---|---|---|

| 財産的損害(積極損害) | 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉つえなど | |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 | |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 | |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 | |

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 | |

| 財産的損害(消極損害) | 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 逸失利益 | 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 | |

| 精神的損害 | 慰謝料 | 交通事故による精神的な損害に対する補償 入通院慰謝料(傷害慰謝料)・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料(近親者慰謝料)などがある |

| 物損費用 | 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

交通事故によって仕事を休むことになった場合は、慰謝料とは別に「休業損害」を請求することができます。

休業損害は事故に遭う前の収入をもとにして算出しますが、計算基準によって計算方法は異なります。

また専業主婦(主夫)や学生など無収入の場合でも、休業損害を請求できる可能性があります。

〈自賠責保険基準の休業損害の計算方法〉

1日あたり6,100円×休業日数

※1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるときは、最大で1万9,000円までが支払われます。※2020年4月に改正されています。

〈弁護士基準(裁判基準)の休業損害の計算方法〉

1日あたりの基礎収入額×休業日数

自賠責保険基準と異なる点は、上限が特にない点です。

- 基礎収入額とは

-

- 給与所得者:事故前3ヶ月分の給与額の平均額

- 自営業者:事故前年の確定申告所得額

専業主婦(主夫)や学生などの場合は、基礎収入として厚生労働省が公表している「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」を用いて計算します。

参考:厚生労働省 賃金構造基本統計調査休業損害について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の休業損害の計算方法は?主婦や学生・自営業も請求可能!』

働けなくなった場合は逸失利益を請求できる場合も

後遺症のために働けなくなったり収入が減ってしまった場合は、本来得られたはずの収入が失われた補償として「逸失利益(いっしつりえき)」を請求することができます。

逸失利益には以下の2種類があります。

- 後遺障害逸失利益

後遺症が残ることで生じる労働能力の低下や、転職・退職などによる収入低下などが補償されます。後遺障害逸失利益を請求するためには「後遺障害等級」の認定が必要です。 - 死亡逸失利益

交通事故で死亡した場合は、将来的に得られたはずの収入に対して補償されます。また日常生活に必要となるはずだった生活費などは控除されることになります。

逸失利益について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた』

Q&A こんなケースで交通事故の慰謝料は請求できる?

交通事故の慰謝料に関するよくあるQ&Aを紹介します。

Q1 物損(ケガなし)の場合に慰謝料は請求できる?

交通事故に遭ったとき、車や所持品などに損害が出た物損だけでケガがない事故の場合は、原則として相手に慰謝料を請求することはできません。

交通事故に遭って慰謝料を請求できるのは、通常は身体にケガがある事故や人が死亡したケースに限られます。

ケガをしたことで仕事を休んだり、日常生活に支障をきたしたりすると、経済的な損害だけではなく精神的にもつらい思いをします。

慰謝料はそうした「精神的苦痛」に対する補償として請求できるものです。

車の修理代などの物的損害は請求することができます。

物損事故について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『物損のみの交通事故で慰謝料はもらえる?物損事故の注意点も確認』

Q2 無職・主婦(主夫)・個人事業主など職業による影響は?

交通事故に遭ってケガをした場合に請求できる慰謝料は、基本的には職業や社会的地位、収入の有無に関係なくすべての人が同じように請求できます。

ただし「死亡慰謝料」は、亡くなった方の家庭での立場によって慰謝料額が異なる場合があるので注意が必要です。

また慰謝料以外の損害賠償金は、被害者の収入などによって金額が異なる場合があります。

- 治療関係費器具等購入費

- 通院交通費

- 慰謝料

- 休業損害

- 逸失利益

主婦(主夫)の慰謝料請求について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『主婦も交通事故の慰謝料を請求できる?計算方法と増額を目指すには』

Q3 交通事故後に整骨院に通った場合は慰謝料を請求できる?

交通事故のケガの治療のために整骨院に通った場合でも、慰謝料・治療費の請求ができることがあります。

しかし、整骨院へ通院する場合は、まず治療を受けている整形外科の医師に相談しましょう。

医師の許可ないし同意なく通院をすると、整骨院の施術が必要性がないものと判断され、原則として慰謝料や治療費が支払われないので注意が必要です。

また相手側の保険会社にも連絡して、整骨院へ通院をする旨を伝えます。

保険会社へ連絡しないで整骨院へ通った場合は、治療費や慰謝料を請求できない場合もあるようです。

整骨院に通う際の注意点について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故のケガで整骨院に通って慰謝料をもらえる?条件と注意点とは』

Q4 交通事故の相手が無保険(任意保険未加入)の場合の慰謝料はどうなる?

交通事故の相手が任意保険に未加入の「無保険状態」の場合でも、自賠責保険で最低限の補償はしてもらえます。

しかし自賠責保険の上限額を超えた補償については、交通事故の相手と直接交渉して請求することになります。

専門知識のない当事者どうしで示談交渉を進めると、賠償金の計算がスムーズにいかず、お互いの主張が衝突して和解が難しくなるかもしれません。

また自賠責保険では、物損(車の修理代や貴重品の弁償など)の補償はされません。

その場合は、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)で補償してもらえる場合もあるので、確認してみましょう。

- 無保険車傷害特約

- 人身傷害補償特約

- 搭乗者傷害特約

- 車両保険

また相手が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を利用することも可能です。

相手が無保険(保険に未加入)だった場合について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『無保険の相手と交通事故にあったらどうなる?泣き寝入りしない対処法』

Q5 交通事故の慰謝料を請求できる時効期限が過ぎてしまった場合は?

慰謝料などの損害賠償請求の時効(消滅時効)期限は、民法により以下のように決められています。

- 物損事故の場合=3年

- 人身事故の場合=5年

- 損害や加害者不明の場合=20年

しかし時効期限がきたとしても、すぐに時効が成立するわけではなく、交通事故の相手が「時効の援用」を行う必要があります。

また相手方から自らの債務を承認するような行為(医療機関への治療費の支払など)がなされていれば、時効は更新*(中断)となります。

*民法改正により名称が変更されています。

このように実際に時効が成立しているかの判断は難しいため、弁護士に依頼して確認してもらうとよいでしょう。

慰謝料の時効について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『慰謝料の時効はいつ?交通事故における損害賠償請求のポイント』

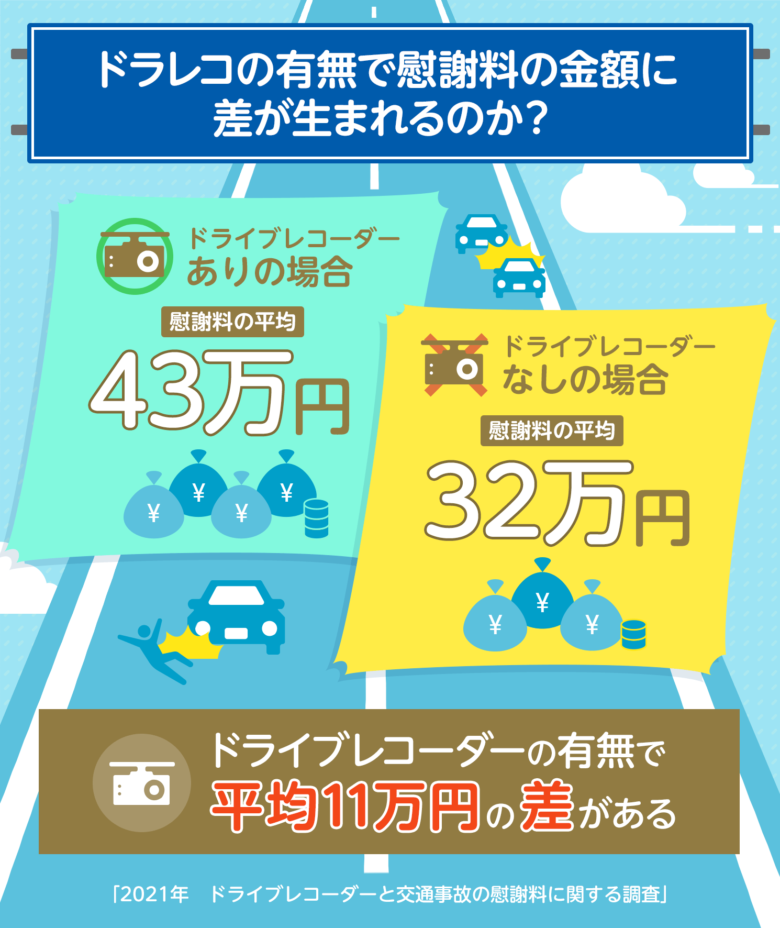

独自調査 ドライブレコーダーの有無によって交通事故の慰謝料額が変わる?

車にドライブレコーダーが装備されていれば、交通事故の事実関係を記録できるため、過失割合を適正に判断することが可能になります。

たとえば信号機の色や、相手の車がセンターラインを越えていたなどの状況がドライブレコーダーの映像で明確にわかれば、過失割合が変わる可能性があります。

過失割合が変われば、当初提示された慰謝料より増額できる場合もあるのです。

当メディアでは、ドライブレコーダーの有無で慰謝料額が変わるのか、独自の調査を行いました。

【調査結果】ドライブレコーダーの有無で平均11万円の差が

当メディアでは、ドライブレコーダーの有無と慰謝料との関係を考えるため、事故に遭ったことのある20歳以上の男女1,000人(過失割合4割以下)に次のような質問をしました。

質問:

あなたは交通事故の被害に遭われた際、保険会社に提示された慰謝料はいくらでしたか。(車の修理費・治療費などを除いた金額でおしえてください)

- ドライブレコーダーがついていた場合の慰謝料平均額:43万円

- ドライブレコーダーがついていない場合の慰謝料平均額:32万円

※過失が0.5割以上4割以下の方を対象に集計しています。

※当メディア独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません。

〈通院期間別の慰謝料の平均額(弁護士依頼なしの場合)(アンケートの結果)〉

| 通院期間 | ドライブレコーダーあり | ドライブレコーダーなし |

|---|---|---|

| 1ヶ月未満 | 26万円 | 25万円 |

| 1ヶ月 | 28万円 | 24万円 |

| 2ヶ月 | 44万円 | 25万円 |

| 3ヶ月 | 45万円 | 43万円 |

| 4ヶ月 | 46万円 | 30万円 |

| 5ヶ月 | 192万円 | 84万円 |

| 6ヶ月 | 62万円 | 65万円 |

| 7ヶ月以上 | 344万円 | 127万円 |

| 全体平均 | 43万円 | 32万円 |

※小数点切り捨て

※後遺障害が認定されている場合は後遺障害慰謝料を含む

回答者に示談書を提出していただいた結果ではないため、客観性は保証されませんが、ドライブレコーダーがあった人の方が、慰謝料が高い傾向にあることがわかりました。

慰謝料の算定に、ドライブレコーダーが直接影響するわけではありません。

しかし、この結果は、「事故状況」をしっかり立証できる証拠があれば、結果として適切な慰謝料が出ることにつながることを示唆しています。

〈調査概要〉

●調査人数:1,000人(交通事故被害に遭ったことのある方)

●調査方法:インターネット調査

●調査期間:2021年11月5日〜11月8日

●調査対象 :GMOリサーチ株式会社のインターネットモニター会員を母集団とする、過失割合が4割以下の交通事故被害に遭ったことのある20歳以上の男女

●性別

・男性:73.0%

・女性:27.0%

●年代

・20代:7.2%

・30代:17.3%

・40代:22.9%

・50代:24.8%

・60代:17.1%

・70代:9.9%

・80代:0.8%

〈データの利用に関しての注意〉

本調査の内容は、弊社独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません。本調査の著作権は、弁護士法人・響が保有します。

掲載のデータを引用・転載される際は必ず「弁護士法人・響調べ」と出典を明記してご利用いただくようお願いします。

また、引用・転載される旨を弁護士法人・響までご一報ください。当記事に掲載された内容の一部または全部を改変して引用・転載することは禁止いたします。

※商用利用について

自社商品・サービスの広告における使用はご遠慮ください。また、営業・販売を目的とした資料や制作物への引用・転載をご希望される場合は、事前に必ずご相談ください。引用されたい調査結果、引用先、引用物の用途を明記のうえ弁護士法人・響までご連絡をお願いいたします。

■免責事項

転載・引用されたことにより、利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当所は一切その責任を負いません。

【ジャーナリスト柳原三佳さんに聞く】事故当時の証拠が有用

交通事故問題に詳しいジャーナリストの柳原三佳さんに、ドライブレコーダーの有用性についてお話をお伺いしました。

- 経歴

- 雑誌編集記者を経てフリーに。交通事故、冤罪、死因究明制度等をテーマに取材・執筆、書籍を出版するほか、講演、テレビ、ラジオへの出演もおこなう。

- おもな著書

- 「示談交渉人裏ファイル」「自動車保険の落とし穴」「柴犬マイちゃんへの手紙」など

ドライブレコーダーがあれば過失割合で争うこともなくなる

ドライブレコーダーの情報は、過失割合にも直結します。事故の際には、情報がたくさんあるほどスムーズに解決に近づけるのです。

交通事故の場合は、相手が自己防衛のためにとっさにうそをつく可能性もあります。

また相手側の保険会社も保険金の支払いを抑えるため、被害者の過失割合を高く査定してくる傾向があります。

しかしドライブレコーダーに事故の瞬間の映像が写っていれば確かな証拠となり、過失割合で争うことはほぼなくなります。相手の保険会社が、事実と異なる主張をしてくることも防げるでしょう。

実際に役に立つ例として「非接触の事故」の場合がありますね。

たとえば、脇から車が飛び出してきたので慌てて避けたためにガードレールにぶつかってしまった、というような場合でも状況が明確にわかります。

また、本来過失のないはずの被害者が亡くなってしまった場合に、相手が「亡くなった方が信号無視をした」と証言すると、「死人に口なし」とばかりに過失100%(無責)とされてしまうことがあります。そうなると遺族は賠償金を1円も受け取ることができません。

交通事故に遭って泣き寝入りしないしないためにも、ドライブレコーダーは必要といえるのです。

ドライブレコーダーを選ぶ際には全方位型・高画質のものを

事故は前方だけで起きるわけではありません。

追突や左右から衝突される場合もあるので、これから選ぶ場合は、左右・後方もしっかり写る「360度全方位型」のドライブレコーダーがよいでしょう。

また、できるだけ高画質のものを選ぶことも大切です。

相手の車のナンバープレートや信号の色がはっきりわからないと、証拠として使えない場合があるからです。

意外な注意点としては、SDカードなどの記録メディアは「熱に強いタイプを選ぶ」ことが挙げられます。

夏の車内は50℃を超えることもあるため、熱によってSDカードが故障してしまうことがあるからです。

【まとめ】交通事故の慰謝料請求は解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう

交通事故に遭ってケガをしてしまうと、治療や相手との交渉など時間的・心理的にも負担が大きくなってしまいがちです。

慰謝料の算出方法は複数あり、損害賠償請求できる項目は慰謝料以外にさまざまなものがあります。しかし、事故による損害額をきちんと算出しなければ、納得できる補償を受けられないこともあります。

こんなときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士に事故示談を依頼することで最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」での慰謝料を計算してくれます。

弁護士費用が心配な場合でも、弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用の自己負担が不要となることも多いです。

弁護士法人・響は弁護士特約がない場合でも相談料、着手金は無料です。

交通事故から1日も早く生活を立て直すために、ぜひお気軽にご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中