浮気調査に関する不安や疑問を

お気軽にご相談ください。

0120-379-048

- 24時間受付

- 匿名OK

- 相談だけでもOK

- 経歴10年以上の調査員が調査

- 事前に見積もり!原則追加請求なし

- 調査報告書は弁護士監修

目次

1.養育費算定表は裁判所作成と日弁連作成の2種類がある

養育費算定表は、裁判所が作成しているものと日本弁護士連合会(日弁連)が作成しているものの2種類があります。

協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)をするのであれば、裁判所が作成している養育費算定表を使用するのが一般的です。

裁判所と弁護士連合会がそれぞれ別の算定表を公表しているのは、ややこしいと思われますが、確実な養育費を計算するためにもきちんと理解しておくことが重要です。

では、この2つの養育費算定表について説明していきましょう。

・裁判所の養育費算定表

裁判所の養育費算定表は、東京と大阪の地方裁判所が共同で作成したもので、現在では、東京と大阪の家庭裁判所で参考資料としても利用されています。 年収や子どもの人数などを表に照らし合わせて、養育費を決定します。

・日本弁護士連合会の養育費算定表

日弁連の養育費算定表も年収や子どもの人数を加味して計算をしますが、より生活保持を徹底しています。 この養育費算定表では、世帯で発生する費用を世帯の人数で頭割をするという方式が採用されています。 また、子どもの生活費を高めに設定しているので、子どもの教育面などにおいてメリットがあるといえます。

養育費算定表と新養育費算定表との違い

日本弁護士連合会は、裁判所が公表した養育費算定表だと子どもの福祉を踏まえた時に金額が低すぎるのではないかと考えました。

そこで「交通費や通信費などを働いている本人の分だけにする」「税金などの特別経費を総収入に含めない」などを盛り込んだ新養育費算定表を作成しました。

しかし、現時点では裁判所において日弁連の養育費算定表は採用されていません。

なぜかというと、裁判所の養育費算定表は長く運用されているため、具体的で妥当であると考えられているからです。

そのため、相手が合意しなければ日弁連の養育費算定表による金額で支払ってもらえる可能性はどうしても低くなってしまいます。

ただし、裁判所の養育費算定表で算出された養育費であっても、子どもの福祉に関係する金額を上乗せしてもらえるケースもあります。子どもによりよい生活をさせてあげるためにも諦めずに主張はするべきでしょう。

2.養育費算定表の見方と計算方法

実際の養育費算定表を確認して、養育費の計算をしてみましょう。

ここでは、分かりやすいように広く使われている裁判所の養育費算定表を見ていくことにします。

実際に算定表で計算する前に、養育費算定表は以下の3つの要素に基づいて算出されます。

- 夫婦のそれぞれ年収や給与形態(会社員/自営業)

- 子どもの人数

- 子どもの年齢

これらの要素のうち、より確実に計算するためにも収入(年収)については少し補足させていただきますね。

養育費の計算に使う年収の確認方法

では、年収の確認方法について説明していきましょう。

養育費算定表では、「会社員」と「自営業」で養育費の金額が異なります

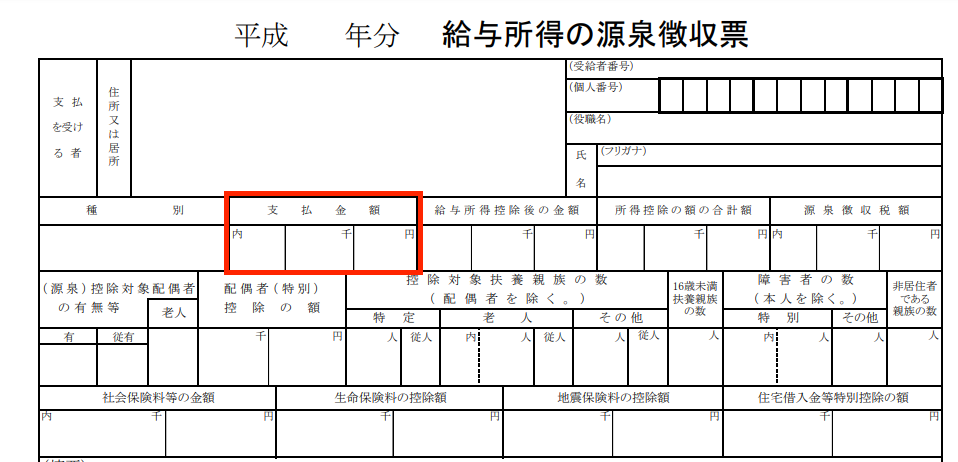

【会社員の場合(給与所得)】

会社に勤務していて給与収入を得ている場合は、源泉徴収票に書かれている「支払金額」が年収になります。

【自営業をしている場合(事業所得)】

自営業をしている場合は、給与所得とは異なります。そのため、養育費の計算も会社に勤務している人とは異なるということを覚えておきましょう。

自営業の年収を計算するためには、確定申告書の右上にある「課税される所得金額」から社会保険料の控除額を引き、さらに「実際に支出していない費用」を加算します。その他にも、以下のものがあれば加算の対象になります。

【加算対象になる控除】

雑損控除や勤労学生控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除、寄附金控除などの控除

【給与所得と事業所得の2つある場合】

「会社に所属しながら副業などで事業をしている」「会社で働きながら不動産投資などでも収入を得ている」など、給与所得と事業所得の2つあるというケースも考えられます。この場合は、そのまま養育費算定表には当てはまらないので、注意が必要です。

計算は簡易的にどちらかの所得をもう1つに換算するという方法があります。

たとえば、給与所得が600万円、事業所得が100万円の場合算定表によると、事業所得100万円は給与所得125万円に相当します。そこで給与所得に変換し、給与所得725万円(600万円+125万円)として計算する。

簡易的な方法とはいえ、複雑なことには間違いがないので分からない部分は担当の弁護士などに相談することをおすすめします。

【年金収入で生活をしている場合】

離婚を考えている人の中には、年金収入で生活をしているという人もいます。年金収入は、基本的に給与収入と同じです。

しかし、職業費がかからないため職業費を経費だと考えている養育費算定表にそのまま当てはめることはできません。

過去にも裁判例などはありますが、非常に複雑な計算になってしまいます。年金収入で生活をしている方は弁護士などに相談することをおすすめします。

養育費算定表で実際に計算してみる

自分と相手の年収がわかったところで、ようやく表を見ながら計算をしていきます。

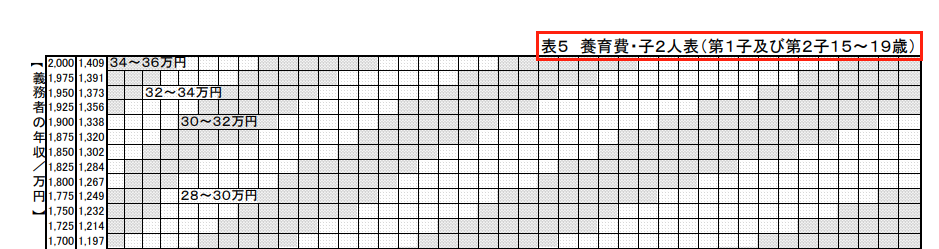

1.子供の人数・年齢をもとに9つの算定表から選ぶ

算定表は子供の人数(1〜3人)や年齢(14歳以下/15歳以上)によって9つのパターンがあります。

パターンは表の右上に記載されているので、条件に合うパターンを選択しましょう。

2.夫婦の年収から金額を確認する

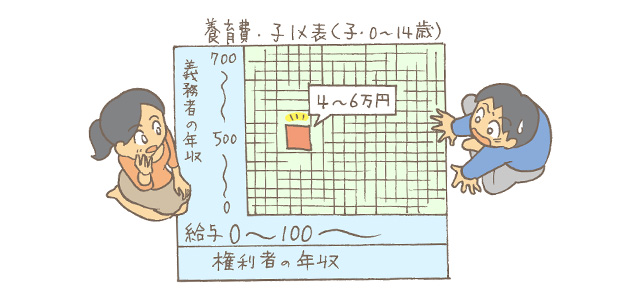

使用する表がわかったところで、表の中の見方について解説しますね。

少しわかりにくいかもしれませんが、表の縦軸の義務者とは「養育費を支払う側」を、横軸の権利者とは「養育費を受け取る側」を指しています。

さらに先ほどもお話ししたとおり、年収は「給与」と「自営」で分かれており、それぞれ「会社員」と「自営業」となります。

あとは、夫婦それぞれの年収をたどって、縦軸と横軸が交わる箇所に記載されている金額が養育費の基準となります。

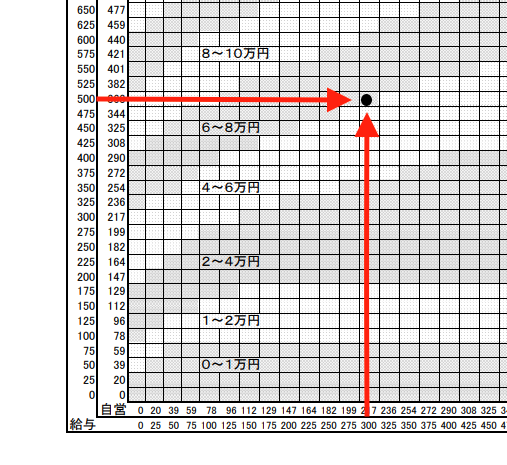

上図は15歳以下の子どもが3人のパターン表です。支払う側が年収500万円、受け取る側が年収300万円でいずれも会社員の場合は月に6〜8万円が養育費の目安となります。

3.養育算定表の自動計算ツール

裁判所作成の養育費算定表をどのように使うのかが分かっても、実際に計算をしようとすると面倒だと感じてしまうでしょう。

そんな時に活用したいのが、養育費算定表の自動計算ツールです。

養育費算定表の自動計算ツールを使うことによって、面倒な計算が必要な養育費をカンタンに計算できます。

養育費を計算しようと考えている人は、ぜひ便利な自動計算ツールを活用してみてくださいね。

養育費シミュレーター

*は必須項目です

養育費は月々...

約3万〜4万円です

免責事項

- 上記の養育費計算シミュレーションの結果はあくまでも目安になります。実際の金額は内容によって異なります。

- 養育費計算シミュレーションの結果に関して弊社は一切の責任を負担いたしません

- 本計算ツールをご利用の場合、上記1および2の内容をご承諾 いただいたものとみなしますので、ご了承ください。以上

4.住宅ローンや家賃の支払いがある場合の養育費は例外もある

養育費算定表の見方や計算の仕方について、説明してきました。基本的には、ここまでに紹介した方法で養育費を算出することができます。

しかし、中には例外もあります。

「住宅ローンが残っている状態」や「賃貸物件に住んでいる状態」で離婚して、養育費をもらう側がその家に住み続けるというケースがあります。

このとき、養育費を支払う側が残った住宅ローンや家賃を支払うのであれば、養育費と住宅ローン/家賃の両方を支払うことになってしまいます。

それではさすがに負担が大きすぎるため、算定表の金額から毎月のローン返済額を差し引く方法が用いられています。

もちろん、養育費を支払う側が住宅ローンの残る家に住み続け、そのまま住宅ローンを支払うのであれば養育費が軽減されることはありません。

養育費を計算する場合は、このような配慮する必要があるということは覚えておいてくださいね。

5.養育費算定表の金額はあくまで基準!最終的には話し合いによって決まる

養育費算定表を使うと、養育費がどのくらいになるのかを把握できます。しかし何度もいいますが、養育費算定表で算出された養育費が絶対ではありません。

養育費の実際の金額は、お互いの話し合いによって最終決定するため、参考程度に見ておくことをおすすめします。

養育費算定表にも注意事項として明記されている

養育費算定表の計算からでてきた結果がすべてではないということは、裁判所が公表した養育費算定表の説明にも明記されています。

この算定表は,あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。しかし,いろいろな事情といっても,通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますので,この幅を超えるような金額の算定を要するのは,算定表によることが著しく不公平となるような,特別な事情がある場合に限られます。(東京・大阪の裁判官が公表した養育費算定表より抜粋)

養育費算定表は、標準的な養育費を計算するためのものなので、さまざまな事情を考慮するとその結果には違いが出てくるからです。

養育費算定表の結果を反映させることによってどちらかに大きな不利益がある場合は、必ずしも参考にする必要がないことも覚えておいてくださいね。

夫婦の話し合いがもっとも重要!

養育費は、養育費算定表を使って計算することももちろんできますが、何よりも夫婦の交渉や協議が重要になります。

養育費算定表を参考にしながら、どのくらいの養育費にするのかをしっかりと交渉し、お互いに納得できる結果にしましょう。

6.養育費の金額に納得できなかったら弁護士に依頼する

養育費算定表に記載されている養育費では少ないと感じる人もいるでしょう。

子どもひとりにかかる教育費(学校教育費、給食費、塾や参考書代など含む)は、幼稚園から高校まで公立に通ったとしても約500万円かかるといわれています。(参考:文部科学省「子どもの学習費調査(平成24年度)」)

もちろん、日々の生活費や大学への進学にもお金がかかりますので、養育費がもらえるからといって、子どもが成人するまで安心できないでしょう。

※この記事は2019年4月現在のものです。今後、法改正により教育費は変動する可能性があります。

話し合いがうまく進まず、養育費の金額に納得ができないという場合は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士は法律のプロだけでなく、法律の知識を駆使した交渉のスペシャリストでもあります。より希望している金額に近づけるためには、弁護士の交渉力が必要となります。

また、離婚協議はなかなか冷静な話し合いができず、他人に相談しづらい問題です。 弁護士を交えて交渉をすることで、スムーズに交渉が進み、子どもの教育費に関する不満も軽減できる可能性があります。 まずは専門家に相談するところからはじめてみましょう。