浮気調査に関する不安や疑問を

お気軽にご相談ください。

0120-379-048

- 24時間受付

- 匿名OK

- 相談だけでもOK

- 経歴10年以上の調査員が調査

- 事前に見積もり!原則追加請求なし

- 調査報告書は弁護士監修

目次

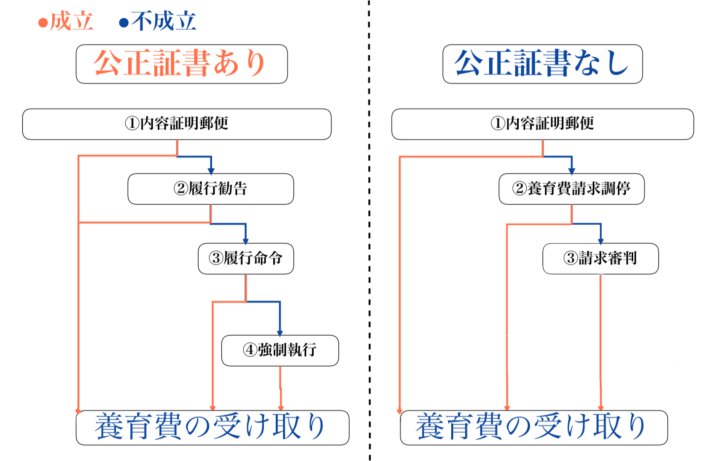

公正証書がある/ないで請求の方法が異なる

では、養育費を払わない元パートナーから回収する方法について、詳しくお話ししていきますね。

もちろん話し合いで解決できればいいのですが、必ずしも簡単に応じてくれるとは限りません。話し合いで解決できない場合、最終的には裁判所の判断を委ねることになります。

その際にポイントになるのが「公正証書」です。

離婚時に元夫婦間で決めた内容が、公正証書として残しているかどうかで、養育費を回収する方法は以下のように異なります。

以下でさらに詳しく解説していきます。

公正証書の有無にかかわらず、まずは内容証明で請求する

元パートナーに電話やメール、手紙などを送っても、養育費を支払わない場合、まず「内容証明郵便」で請求してみましょう。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の手紙を送ったのかを郵便局が証明してくれる手紙のことを指します。

書留郵便で元配偶者の手元に届き、その文末には郵便局の局長が内容証明郵便を証明する記載がされています。

つまり内容証明郵便を送るだけでも、支払いをこれまで以上に強く請求することができるのです。そのため受け取った元パートナーは、心理的なプレッシャー感じるでしょう。

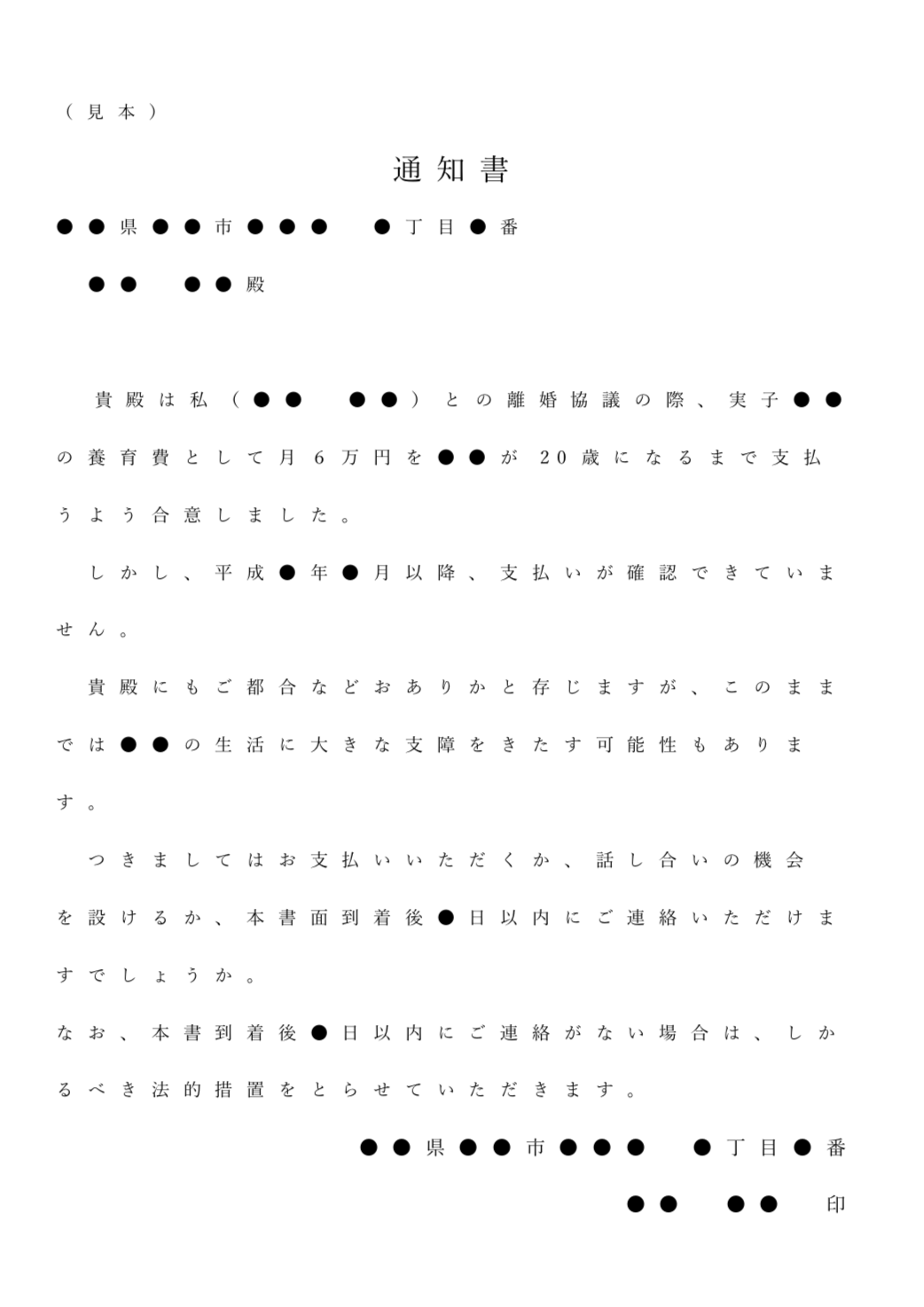

内容証明書に書く内容は以下のとおりです。

- 書き方

- 用紙の枚数や記載内容も自由であるため、養育費を請求する旨と期日までに支払わない場合は法的手段をとる旨を記載

- 字数

- ・用紙1枚当たり520字以内

・縦書きであれば1行20文字で26行

・横書きであれば1行26文字で20行

- 記入時の注意点

- 用紙が2枚以上となった際にはホチキスなどで留めて、差出人の印鑑で各ページに割印が必要

- 内容証明にかかる費用

- ・通常郵便料金84円

・内容証明1枚につき440円(1枚追加するごとに260円加算)

・書留料金435円

・配達証明料金320円

【記入例】

内容証明郵便を送ったとしても強制力があるわけではないので、養育費を支払われないケースもあります。そのような場合には「公正証書」があるケースとないケースで請求方法が異なってきます。

公正証書がない場合に養育費を請求するには?

内容証明書で養育費を請求したとしても、強制力がないため支払われない場合があります。

その際に公正証書がないのであれば、まずは公正証書の作成から行わなくてはなりません。

公正証書とは?

公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります。

公正証書があれば、裁判所を介さずとも強制的に給料や銀行口座など、相手の財産を差し押えることが可能です。

とはいえ、相手が内容証明書による養育費の請求に応じない場合、公正証書の作成にも応じないと思われます。そのため、通常は調停(審判)を申し立てることになります。

養育費請求調停を行い、正式な書類を作成する

公正証書と同様の効力をもつのが「調停調書」です。

作成するためには、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。

ここでは、養育費請求調停について解説していきます。

【養育費請求調停とは?】

親には子どもを扶養する義務があり、離婚した場合にも経済力に応じて子どもの養育費を分担しなくてはなりません。

養育費についての話合いが双方でまとまらない場合や話合いが行えない場合には、養育費請求調停を申し立てることができます。

【調停を行うためには?】

調停を行うためには、元配偶者の住所地の家庭裁判所、もしくは離婚した双方が合意で定めた裁判所へ申し立てましょう。

【必要書類について】

調停を行うために必要となる書類は、申立書とその写しを1部、子どもの戸籍謄本(全事項証明書)、申立を行う自身の収入に関する資料として源泉徴収票写しや給与明細写し、確定申告書の写し、非課税証明書の写しが必要となります。

【調停にかかる費用】

申立にかかる費用としては、収入印紙が子ども1人当たり1200円分必要となり、また申立を行う家庭裁判所との連絡用の郵便切手が複数必要です。

家庭裁判所に申立をすると、調停委員の立会のもと、双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出するなどのやりとりで合意を目指します。

相手が合意すれば調停書の作成され、その後の支払いが滞った際には強制執行が行えるようになります。

養育費請求調停に関する詳しい内容については、こちらで詳しく紹介しています。

調停がこじれた場合は審判を行う

養育費請求調停は期日に出頭を強制できるものではないため、調停に元パートナーが訪れないこともあります。

また、調停はあくまで双方の合意がゴールなので、話がまとまらずにこじれてしまうケースもあります。

養育費請求調停が不成立となってしまった場合には、裁判所による「審判」に移行します。

審判では、裁判所が双方に養育費についての主張・事情を聴き、証拠となる収入に関する資料や子どもに関する資料などを提示し、判断がなされます。

審判は裁判所による決定ですので、審判後に養育費の未払いが発生した際は強制執行で給料・財産の差押えを行えるようになります。

一方で審判が納得できない結果となってしまった場合は、「即時抗告」といって2週間以内に不服の申立を行うことができます。その場合は家庭裁判所に代わり、高等裁判所が再度審理を行います。

審判を有利に進めるには弁護士に依頼

養育費請求を裁判所から認めてもらうためには「資料」と「陳述」が鍵になります。

養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能です。

しかしどんなに正しい主張があっても、「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」のであれば、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。

弁護士は法律のプロであるため、裁判所とのやりとりに慣れていることはもちろん、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることができます。

また、弁護士はあなたの代理人ですので、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。

公正証書がある場合に養育費を請求するには?

すでに公正証書や調停書がある場合には、養育費請求調停を行わなくても、すぐに元配偶者の財産を差し押さえることができます。

また、家庭裁判所での調停や審判などの取決めを守らない人に対しては、裁判所からそれを守らせるための勧告をする「履行勧告」という制度があり、

履行勧告→履行命令→強制執行

の順で養育費の請求を行うことができます。

履行勧告、履行命令、強制執行についてとそれぞれを行う方法については、以下で解説していきますね。

履行勧告

「履行勧告」とは、離婚調停や公正証書(強制執行に関する記載がない場合)で定められた取り決めが守られない場合、調停をした家庭裁判所に再度申立をすることで、家庭裁判所から支払うように勧告してくれる制度です。

履行勧告の申立方法は、相手の住所を管轄する裁判所へ行き、必要書類に記入するだけです。

また、裁判所に直接出向かなくても、電話だけでお願いすることもできます。

しかも履行勧告は費用が一切かからないため、支払いがない場合にはすぐにでも申立を行うようにしてみてはいかがでしょうか。

履行勧告を行っても養育費が支払われない場合には、「履行命令」を行いましょう。

履行命令とは、履行勧告と同様に家庭裁判所に申立を行うものですが、期限を定めて支払い義務を実行するように命令できます。

申請は、家庭裁判所へ再度申立を行います。履行命令には500円ほど費用がかかりますが、それ以外に費用がかかることはありません。

もし、元パートナーが正当な理由もなく、履行命令にも従わない場合には10万円以下の罰金が科せられます。

しかし、この履行命令も法的な強制力はないので、養育費の支払いを強制させることはできません。

履行勧告・履行命令はともに養育費の支払いを強制できるものではないのです。

強制執行

履行勧告や履行命令を行っても養育費が支払われない場合には、最終手段として「強制執行」で相手の財産を差し押さえるしか方法はありません。

強制執行を行う際には、以下の手続きが必要となります。

まずは、債務名義謄本を元パートナーに送達する旨を家庭裁判所に申立を行い、裁判所の執行官が謄本を元配偶者に送達します。

債務名義謄本とは

強制執行の対象となる財産や範囲、債権者(この場合は養育費を受け取る側)、債務者(養育費を支払う側)を公的に証明した文書のこと。

その際、執行文が記載されている必要があります。

裁判所が書類を元パートナーに送った後、強制執行を行います。

強制執行で差し押さえが行えるのは、給与、銀行口座、不動産や動産です。

中でももっとも効果的なのが給与です。なぜなら給与は毎月会社から支払われるもので、長期的かつ安定して差し押さえが可能だからです。

ただし給与の差押えを行う場合には、給与を支払っている会社の登記簿謄本などが必要で、その準備には大変な手間がかかってしまいます。

このように強制執行は、財産の調査から必要書類の作成など大変な手間と時間を要します。さらに書類は正確に記載する必要があり、法的な根拠を示さなければなりません。

確実に手続きを進めるためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。

強制執行についてはこちらでさらに詳しく解説しています。