離婚問題に関する不安や疑問を

お気軽にご相談ください。

0120-037-079

- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる

- 早期解決が期待できる

- 書類作成や相手との交渉を代行できる

目次

養育費は減額できる

養育費は、話し合いで合意が得られればいつでも減額できます。

また、話し合いで合意が得られなくても、正式な理由があれば法的手続きになっても減額が認められる可能性が高くなります。

なぜなら養育費の金額は「子どもの人数」と「年齢」、「元夫婦の年収」によって決まるからです。

具体的には以下のようなケースです。

養育費を減額できる条件

- 支払う側が再婚し扶養家族が増えた

- 受け取る側が再婚した

- 支払う側の収入が減った

- 受け取る側の収入が増えた

以下で詳しく説明していきますね。

ちなみに以下のような場合は、裁判所が認める養育費の減額理由にはあたりません。

- これまで支払っていた養育費が算定表額を大きく上回っていた

- 子どもと面会を拒絶されている

離婚時に決める養育費の金額は当事者の話し合いで決まります。相場や裁判所等が定める算定表の金額を知らずに合意した場合は、支払う側の落ち度となってしまいます。

したがって、過去に支払った養育費が算定表などの金額を上回っていたからといって、それを理由に減額を求めても認められない可能性が高いです。

「子どもとの面会を拒絶されているので、養育費を減額したい」といった場合でも、養育費と面会交流は別の問題なので、減額の配慮にはなりません。

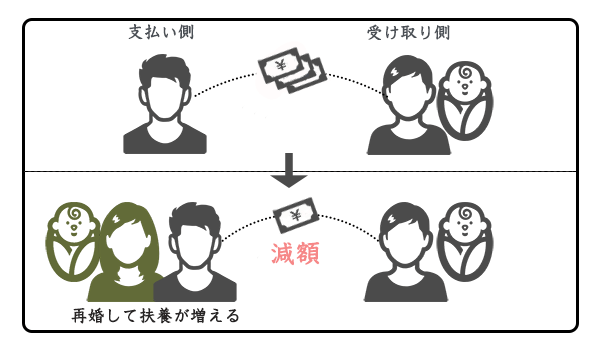

支払い側が再婚し扶養家族が増えた

養育費を支払っている親が再婚した場合、扶養義務者の人数が増えることになります。

そのため経済的な負担に配慮して、養育費の減額が認められる可能性があります。

ただし、再婚したという理由だけで、元の家族に対して養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。仮に裁判になった場合に裁判所から認められるためには、以下のような条件があります。

- 再婚で子どもができた

- 再婚相手に子どもがいて、養子縁組を結んだ

- ひとつのピザを分ける人数が増えると取り分が減るのと同じで、扶養家族が増えると子どもひとりに充てられる養育費は減らさざるを得なくなります。

そのため、以前の配偶者との間にできた子どもへの養育費は減額できる可能性があります。

- 再婚相手に収入が少ない

- 再婚相手が働いておらず無収入であれば、元の家族にプラスして今の家族への養育費を負担することになりますので、減額対象になります。

再婚相手に収入があったとしても、わずかな収入でしかない場合も減額は可能です。

【判例】

元夫は調停成立後、3人の子どもに対して1人あたり月3万5000円の養育費を、それぞれが18歳になるまで払うことに合意します。

しかし、再婚をして相手と2人の子が誕生し、経済状況が変化しました。

再婚相手は働いていましたが、新しい家族にあてるための負担が大きくなり、減額を家庭裁判所に申し立てます。

再婚相手と子どもの生活を優先すると方針で再算定し、生活保護基準を使い1人あたり月3万円と養育費変更が認められました。

この判例では元夫の年収は1500万円程ありましたが、調停成立後は500万円までに下がっており、収入の減少も考慮されています。

※山口家庭裁判所審判平成4年12月16日

受け取る側が再婚した場合

もちろん、養育費を受け取る側が再婚した場合も、養育費は減額できます。

ただし、注意しなければならないのは「子どもと再婚相手が養子縁組をしているか、していないか」で減額条件が変わってしまうことです。

- 子どもが再婚相手と養子縁組している

- 再婚相手が養子縁組している場合、子どもの扶養義務は再婚相手に移ります。そのため再婚相手の年収に応じて減額、または支払いの免除が認められます。

ただし、再婚相手が働けないなど扶養が難しい事情がある場合は、減額できない場合もあるので注意です。

- 子どもが再婚相手と養子縁組をしていない

- 養子縁組をしていない場合は扶養義務は、そのまま養育費を支払っている親がもつことになります。そのため養育費の減額は認められません。

【判例】

元妻が再婚し、再婚相手は3人の子どもと養子縁組をしました。

元夫は1人あたり月10万円(合計30万円)をそれぞれ23歳になるまで払うことに合意しています。

元夫も再婚したことで双方の経済状況は当然変化し、養育の免除か減額の裁判を申し立てます。

養子縁組をしているため元妻と再婚相手を一体と考えることができ、一人あたり月7万円の減額が認められました。

※東京家庭裁判所審判平成4年12月16日

支払う側の収入が減った

養育費は夫婦の年収が基準のひとつとなっています。

子どもが成人するまで支払う必要がありますので、場合によっては長期間に及ぶこともあります。

その間に会社の業績が悪化したり、病気になって働けなくなるなどで収入が減る可能性は否定できません。

そのため、自分の収入が大きく減った時や失業して無収入になった場合、現時点の収入に応じて減額、または支払い義務をなくす請求が可能です。

受け取る側の収入が増えた場合

養育費を受け取る側の収入や資産が大幅に増えた場合も、減額できる可能性があります。

収入や資産が増える背景には、受け取る側が就職をした、パートから正社員になった、起業したといった理由が考えられるでしょう。

ただし、このケースも必ずしも減額が認められるわけではありません。

たとえば、離婚協議や調停の段階で無職であったとしても、その時点で将来的に収入が見込めることを前提に養育費を決定したのであれば、相手が再就職をしても減額申請はできません。

また、収入が増える見込みを配慮していない場合でも、子どもの教育費や医療費、生活費などが配慮されて、減額されない可能性もあります。

養育費を減額する方法

ここまでにお話しした4つの条件に当てはまる場合は、減額請求が可能です。

ではここからは「ではどのような流れで減額請求をすればよいのか?」についてお話しますね。

減額申請の流れは一般的に以下の順番で進めることになります。

- 話し合い

- 調停

- 審判

減額できる正当な権利があるからといって、すぐに家庭裁判所に調停を申し立てるのは早計です。相手と話したくないという気持ちもあるかもしれませんが、子どもの生活にもかかわる問題なので、相手の状況も尊重しながら進めるべきでしょう。

では、それぞれの流れを詳しく見ていきましょう。

①まずは話し合いで解決の道を

養育費の減額請求をするときはまず、元の配偶者との話し合いをしましょう。

話し合いで解決ができれば、家庭裁判所で調停をするといった手続きも不要ですし、何より円満解決に越したことはありません。

ただし、相手も生活がありますので、簡単に応じてくれるとは限りません。

減額の話し合いをするときは、調停になったことも考えて、減額してほしい理由をしっかり伝え、悪い印象を与える言動は避けることが無難です。

話し合いで養育費の減額や変更日について合意を得たら、公正証書を作成することを忘れずに。口約束で終わらせないように法的な効力のある書面にしておきましょう。

②家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てる

「相手が減額に応じてくれない」「そもそも話し合いを拒否された」といった場合は家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

【調停の流れ】

- まずは相手方が住むところの家庭裁判所に申立を行います

- 調停は当事者と調停員会または裁判官と話し合い、解決策を探ります

- 当事者が納得できる結論が出れば、減額の成立となります

【調停の期間】

2回目の調停は初回から1ヶ月後が一般的で、調停が行われる都度、日にちが指定されます。調停は双方が合意するか申立人が取り下げる、もしくは合意の余地がなく不成立となるまで繰り返されます。

【申立に必要な書類】

- 養育費調停申立書

- 事情説明書

- 調停に関わる進行照会書

- 子どもの戸籍謄本

- 申立人の収入に関する書類

【申立に必要な費用】

- 収入印紙(子ども1人あたり1200円分)

- 郵便切手(裁判所によって変わりますが800~1000円分)

- リストが入ります

養育費減額調停は裁判所での話し合いです。本人だけでも可能ですが、心細いでしょうし、調停が長引いたり決裂してしまえば、最終的に裁判所の審判に委ねられることになります。

したがって調停になった段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士には法律のプロですので、調停を進めるための有益なアドバイスを受けることができます。

また、弁護士を代理人とすることで、調停委員にも好印象を与える可能性もあります。

最終的には養育費減額審判へ

調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判となります。

審判は裁判官が審問や資料に基づき、最終的な判断を下します。

調停は話し合いによって解決をしていく場です。

一方、審判は非公開で当事者から話を聞き、家庭裁判所が事実調査と照らし合わせた上で最善な判断をします。

調停不成立から審判までは一般的に3~4ヶ月かかります。

ただし、調停の段階で必要な書類が揃っているのであれば、1~2ヶ月で審判が出ることもあります。

逆に必要な書類が揃わなければ、その分期間は延びてしまうでしょう。

ここまで養育費の減額についてご紹介してきました。

離婚後、生活が変わって養育費の支払いが困難になった場合、お話しした条件に当てはまれば減額される可能性があります。

とはいえ、養育費の減額は正当な理由があっても、必ず相手が納得してくれるわけではありません。

トラブルはできる限り避けるべきですが、自身で対応するのにも限界はあります。

もし、話し合いで解決できないようであれば、弁護士に相談しましょう。