交通事故の裁判はどのように行われる?裁判の流れと期間・費用を解説

交通事故裁判は多くの場合民事裁判となり、約8割は訴えを行ってから1年以内で終了しています。

途中で和解に至れば裁判の期間はさらに短くなるといえますが、争点が多ければ裁判の期間も長引いてしまいます。納得できる結論を得られるかを慎重に判断しましょう。

初めての裁判では、起訴状の作成など書類の準備を整えるだけでも多くの時間が必要になります。

交通事故の裁判を長引かせずスムーズに進めたい方は、交通事故裁判の実績が豊富な弁護士への相談を検討しましょう。裁判に必要な手続きの代理をしてくれます。

この記事では、慰謝料などの請求に関わる交通事故裁判の期間と費用について詳しく解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の裁判は加害者の責任の違いにより民事裁判と刑事裁判にわけられる

交通事故における加害者の責任には、大きく分けて次の3種類があります。

- 刑事責任(刑罰等)

- 民事責任(損害賠償請求等)

- 行政責任(罰金等、免許停止等)

裁判において責任が問われるのは刑事責任と民事責任ですが、損害賠償を巡る裁判は民事裁判となります。

刑事裁判は検察官によって起こす裁判であり、起訴された被告人のした行為が犯罪行為に当たるのかや、どれくらいの刑罰を与えるべきかが判断されます。

一方で、民事裁判は人と人もしくは会社と人どうしの争いを解決するための手続きであり、当事者にどのような権利があるのかを裁判所が判断します。

交通事故があまり悪質なものでなければ、通常の裁判ではなく「略式起訴」という手続きが取られる場合があります。

略式起訴は比較的簡単な手続きで事件の処理を進めるものであり、裁判の負担を減らすために設けられている仕組みです。

100万円以下の罰金または科料(1万円未満の財産刑)の場合は略式起訴となることが多く、交通事故の裁判では多く見られます。

交通事故が刑事裁判に発展するパターン

交通事故はすべての事案が刑事裁判となるわけではなく、事故状況や明らかな違法性などが見られる場合のみです。

たとえば、刑事裁判になりやすいケースとしては以下のようなものが当てはまります。

- 死亡事故や被害者が重傷を負ったケース

- 相手(加害者)が交通事故を起こしていながら全く反省していないケース

- 道路交通法違反など、明確な違法性が認められるケース

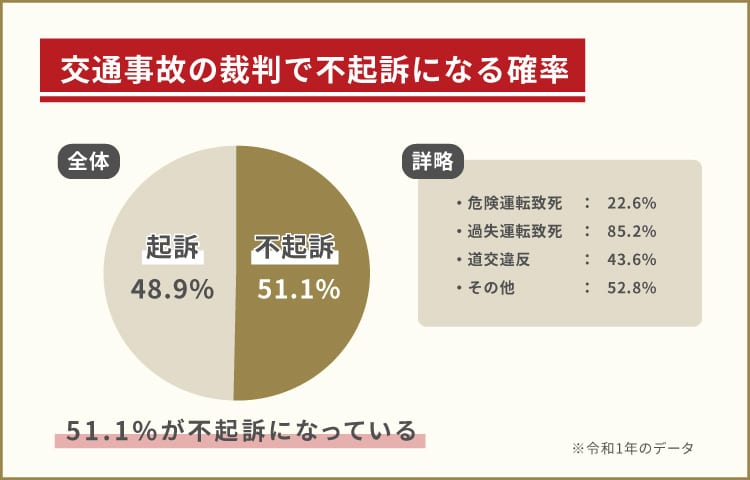

起訴(刑事裁判となる)・不起訴(刑事裁判とならない)の判断は検察官が行うものであり、法務省法務総合研究所の「令和2年版 犯罪白書」によれば、次のとおりです。

事故種類別の起訴率

引用元:法務省法務総合研究所「令和2年版犯罪白書」より抜粋

上記のように「過失運転致死傷事件」を起こしても起訴されるのは略式起訴も含めて、12.1%となっています。

しかし、危険運転を行っていたり、道交法違反を行っていたりする場合の起訴率は50%以上となります。

また、裁判の第一審において有罪(懲役・禁錮)となった人の状況は以下のとおりです。

懲役・禁固刑となった件数

| 罪名 | 10年以下 | 7年以下 | 5年以下 | 実刑3年 | 実刑2年 | 実刑1年以上 | 実刑6ヶ月以上 | 実刑6ヶ月未満 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 道交違反 | - | 1 | 5 | 6 | 31 | 137 | 534 | 197 |

| 危険運転致傷 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | - |

| 危険運転致死 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |

| 過失運転致傷 | - | - | - | 1 | 5 | 17 | 30 | 2 |

| 過失運転致死 | - | 2 | 4 | 9 | 30 | 11 | 2 | - |

| 無免許/飲酒 | - | 2 | 5 | 8 | 31 | 33 | 24 | 1 |

| 飲酒 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |

引用元:法務省法務総合研究所『令和2年版 犯罪白書』 4-1-3-4表 交通事件 通常第一審における有罪人員(懲役・禁固)の科刑状況より抜粋

道路交通法違反では、6ヶ月未満~1年以上の実刑が多い傾向が見られます。

危険運転致死傷や飲酒運転など、重大な事案については5年以上の実刑となる場合もあります。

過去の判例から見ても、危険運転致死傷罪に対する厳罰化の流れは強いです。

【危険運転致死傷罪の共同正犯】最高裁・平成30年10月23日判決

被告人であるAが赤信号を無視し、重大な事故を起こす可能性があるスピードで交差点に進入して、人を死傷させた事案です。速度を競うように共同して危険運転行為を行ったドライバーにも、危険運転致死傷罪の共同正犯が成立すると判断されました。

- 「共同正犯」とは

- 2人以上が共同して犯罪行為を行った場合に、自分が直接的に行っていない行為についても責任を負うものとされるもの

この事案では、お互いが危険運転に至ることを知りながら黙認していたとして、共同正犯の成立を認めています。

交通事故の民事裁判の流れと被害者がやるべきこと

示談交渉によって話し合いがまとまらない場合は、裁判を起こして争うことになります。

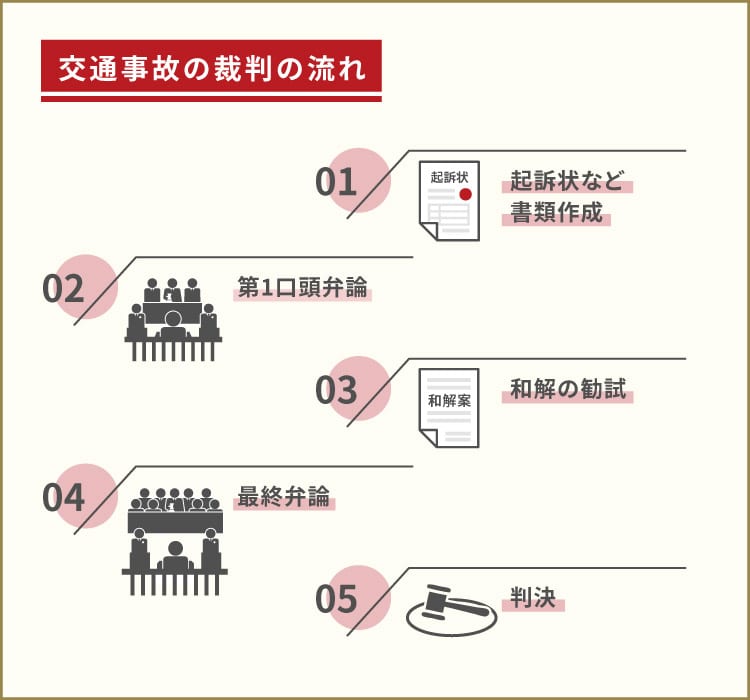

民事裁判の全体的な流れとしては、次のとおりです。

●起訴状の作成

交通事故の民事裁判では、裁判所に起訴状などの書類を作成して、提出するところから始まります。

弁護士に依頼をする場合は起訴状の作成を任せることができ、問題なく受理されれば相手にも起訴状が送られます。

第1回目の口頭弁論の期日までに、相手からの反論を記した答弁書が届きます。

●第1回口頭弁論

口頭弁論は1ヶ月半おきくらいのペースで行われ、事故状況によって裁判官が必要と判断する回数行われます。

口頭弁論を通じて双方の主張が行われることで、裁判の争点が明らかになります。

●和解の勧試

証拠調べや尋問(証人尋問・本人尋問)を経て、途中で裁判官から和解を勧められるケースが多いようです。

裁判所の仲介で和解が成立する場合は、裁判は終了して和解調書が作成されます。

●判決

和解が成立しなければ、裁判所は双方に最終準備書面を提出させて、判決が言い渡されます。

和解もしくは判決で定められた損害賠償金は、期日までに支払われることになりますが、相手が支払わない場合は裁判所が強制的に支払わせます。

また、判決に納得ができないときは2週間以内に申立をして、上級の裁判所で争うことを決められます。

1 起訴状などの書類の作成

裁判所に提出する起訴状は、訴える相手の人数+1部を作成します。

起訴状のフォーマットは裁判所のホームページからダウンロードできますが、弁護士に依頼をすれば作成してもらえます。

相手に求める請求額に応じて裁判所に支払う手数料は変わり、収入印紙で納付します。

たとえば、請求額が1,000万円の場合は5万円の手数料がかかります。

起訴状の他にも、事故の客観的な証拠を示すものとして以下のような書類を提出します。

- 交通事故証明書

- 診断書

- 自動車検査証

- 修理の見積書

- ドライブレコーダーの記録 など

1つ1つの書類を漏れなく集めるのは、時間や手間がかかるものです。

また、どの書類が有効な証拠となるのか判断がつかずに、迷ってしまう場合もあるでしょう。

交通事故案件に詳しい弁護士に依頼すれば、裁判を起こすときに必要な手続きをサポートしてもらえるので悩まずに済みます。

2 第1回口頭弁論

口頭弁論とは、事故の当事者もしくは訴訟代理人(弁護士)が、裁判官の前で意見や主張を交わすことを指します。

提出した起訴状や被告の答弁書、証拠書類などをもとに意見をやりとりしながら争点を明らかにしていきます。

1回目の口頭弁論では原告だけが出廷して、提出した書類を確認するパターンで終わることも多いです。

口頭弁論の終わりには、次回の日程を調整して後日再び口頭弁論が行われます。

裁判所が公表している「裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第8回)」によれば、口頭弁論が行われる回数は平均で2.4回となっています。

口頭弁論の回数は裁判官の判断によって異なりますが、回数が多いほど審理にかかる時間も長くなってしまうものです。

弁護士に依頼をした場合は、本人が裁判に出廷する必要はありません。

3 和解の勧試

- 「和解の勧試(かんし)」とは

- 裁判所が原告と被告に対して、和解が可能であるかを尋ねること、話し合いでの解決が可能であれば、裁判所の仲介で和解の手続きが進められます。

提示された和解案に納得できない場合は、サインをしなくても問題ありません。

和解が成立しないときは、引き続き裁判による解決を図ります。

交通事故案件では、和解によって解決する場合も多いのが特徴です。

2018年度に全国の地方裁判所で争われた交通事故裁判は1万5,705件ですが、和解によって終了したものは1万1,759件と全体の74.9%を占めています。

和解によって解決できれば、判決を得る場合よりもスピーディに処理できます。

特に交通事故案件では、早期に補償を受けるという点も1つのポイントであるため、和解も選択肢の1つとして捉えておきましょう。

弁護士に相談をして和解をすべきか、引き続き裁判で争うべきかを判断してみてください。

4 最終弁論(証人尋問・本人尋問)

当事者どうしの和解に至らない場合は、証人尋問や本人尋問を経て、最終弁論が行われます。

- 「最終弁論」とは

- 尋問の結果を踏まえて被告と原告の双方が最終準備書面を提出することで、口頭弁論が終了すること。

尋問は双方の主張や証拠が出そろって、争点が明らかになった段階で行われるものです。

裁判所は提出された証拠書類や双方の主張をもとに審理を進めますが、内容について確認がある場合に尋問を行います。

陳述書の提出という形で意見を述べることが多いですが、本人尋問の場合は出廷することが必要となります。

本人尋問の流れとしては、おおむね以下の以下のようになっています。

■陳述書の提出

↓

■主尋問(尋問を申請した人が行う尋問)

↓

■反対尋問(相手が行う尋問)

↓

■再主尋問(当事者が望んだ場合のみ)

↓

■再反対尋問(当事者が望んだ場合のみ)

※必要に応じて、裁判官が尋問を行う(補充尋問)

尋問は裁判官の反応や事実認定への認識を知る手がかりとなるので、どのように答えるかは重要です。

あらかじめ陳述書を作成しますが、裁判官がどのような質問をしてくるのか不安な場合も多いでしょう。

特に反対尋問においては、主尋問での証言を揺さぶるような質問がなされるため、事前に準備をしておかなければ、慌ててしまいがちです。

弁護士に依頼をしているときは、主尋問の練習を行ってもらったり、想定される質問に対して問答集を作成したりするとよいでしょう。

5 判決

弁論手続きが終了すると、判決が言い渡される日(判決期日)が伝えられます。

判決当日には当事者は出廷しないのが一般的であり、数日後に判決正本が届きます。

判決正本には、判決の内容とその理由が書かれているのでよく確認しましょう。

判決にまで至ると、遅延損害金や弁護士費用なども加算される場合があります。

特に、争点となっていた部分の結論や損害賠償金で納得できなければ、控訴を検討する必要があります。

- 「控訴」とは

- 判決に納得ができないときに起こすもので、第一審よりも上級の裁判所で審理が行われる仕組み

ただし、控訴を行ったからといって必ずしも認められるわけではありません。

新たな証拠が見つかったなどの事実をもとに控訴すべきかを判断する必要があるので、専門的な知識が必要です。

弁護士に相談をすれば、控訴すべきかのアドバイスをもらえますし、必要な手続きを代わりに行ってもらえます。

<弁護士のここがポイント>

民事裁判が進められる流れは決まっていますが、初めて裁判に挑むときは不安も付き物です。準備しなければいけない書類は多くあり、本人尋問では何を答えればいいか迷ってしまうこともあります。弁護士に相談をすれば、裁判に関わるすべての手続きをサポートしてもらえるので安心です。

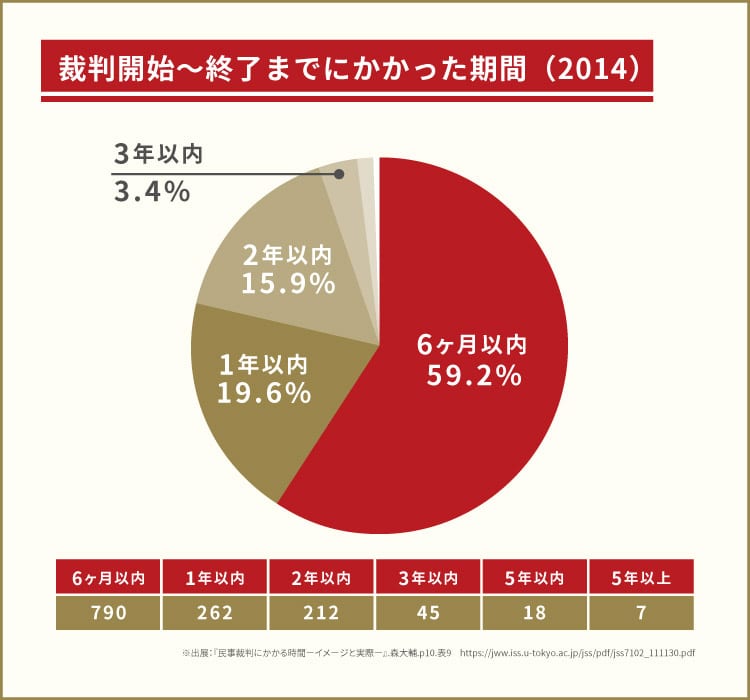

裁判開始から終了までにかかる期間は?

前述のように、裁判は起訴状の提出から始まって和解や判決に至るまで、いくつかの段階を経る必要があります。

そのため、裁判を始めてから解決するまでに、以下のように時間がかかります。

引用元:東京大学社会学研究所 社会科学研究第71巻第2号「民事裁判にかかる時間ーイメージと実際ー」.森大輔.p10.表9をもとに作成

2004年~2014年にかけて行われた民事裁判のうち、全体の59.2%が6ヶ月以内、19.6%が1年以内に終了しています。

約8割の裁判では、訴えを行ってから1年以内で終了していますが、争点が多ければ裁判の期間も長引いてしまうので注意が必要です。

途中で和解に至れば、裁判の期間は短くなるといえますが、納得できる結論を得られるかを慎重に判断してみましょう。

初めての裁判では準備を整えるだけでも多くの時間を必要とするため、実績の豊富な弁護士に相談をするほうがスムーズに手続きを進められます。

裁判にかかる裁判所費用・弁護士費用はいくら?

裁判を起こすには、訴訟費用(裁判所費用)・弁護士費用などがかかります。

訴訟費用は裁判所に納める手数料のことであり、収入印紙で納付します。

金額は請求額に応じて、以下のように決められています。

訴訟費用

| 請求額 | 納付する収入印紙 |

|---|---|

| 100万円まで | 10万円ごとに1,000円 |

| 500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |

| 1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |

| 1億円まで | 100万円ごとに3,000円 |

たとえば、請求額が1,000万円の裁判では納付額は5万円となります。

裁判所のホームページにアクセスすると「手数料早見表」がチェックできるので便利です。

また、裁判では訴状のやりとりなどが行われるため、郵便料金をあらかじめ納めておく必要があります。

当事者の人数によって料金は異なりますが、東京地方裁判所の場合では当事者が1名ずつの場合は6,000円です。

そして、当事者が1名増えるごとに2,178円が加算され、金銭または切手で支払うことになります。

弁護士費用については、相談料や着手金などがかかります。

依頼先によって費用は異なりますが、弁護士法人・響の場合は次のとおりです。

弁護士費用(弁護士法人・響の場合)

| 費用の種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 相談料 | 原則無料 |

| 着手金 | 原則無料(※訴訟の場合は頂く場合もあります) |

| 報酬金 | 回収額の11%+22万円(税込) |

「成功報酬型」の料金体系をとっている弁護士事務所であれば、依頼時に費用を用意しておく必要はありません。

裁判後に受け取った損害賠償金から費用を支払うことができます。

裁判を起こす場合は、どれくらいの請求ができるのかが事前にわかるため、弁護士費用を支払ったからといって費用倒れになることはほとんどありません。

交通事故裁判は弁護士に依頼すべき?弁護士の選び方は?

交通事故の裁判において、弁護士に依頼をするメリットは多くあります。

示談交渉では当事者の話し合いによって進められるため、相手との合意が必要です。

思うように合意点を見出せずに、ストレスを感じてしまう場面もあるものです。

裁判では「どちらの主張が正しいか」といった判断がなされるので、自分の主張が認められないことも。

弁護士が訴訟代理人として手続きを進めてくれるので、被害者の方にとって大きな安心につながるはずです。

起訴状の作成や証拠書類の提出などを代行してもらえるため、初めての裁判でも落ち着いて臨めます。

また、弁護士に依頼をすることで弁護士基準(裁判基準)で請求できるので、慰謝料などが増額する可能性が出てきます。

事故状況やケガの程度によって、慰謝料以外にも請求できる損害賠償の項目はたくさんあります。

弁護士を付けていなければ、相手に対してどのような請求ができるのかがわからず、請求漏れが生じてしまう恐れもあるものです。

初めて弁護士に依頼をする場合は、経験が豊富で交通事故案件に詳しい弁護士を選んでみましょう。

弁護士以外に依頼したときの注意点

交通事故の裁判の相談や依頼は、弁護士以外に司法書士・行政書士・NPO法人などでも受け付けています。

しかし、依頼先によって取り組める範囲が異なるので注意が必要です。

たとえば、司法書士は損害賠償額が140万円を超えていると、相手方と交渉する権利がありません。

行政書士の場合は、書類作成が本来の業務であるため、裁判の依頼を行うことはできません。

またNPO法人は被害者の代理人となったり書類を作成することができないので、法律相談や専門家の紹介といった範囲にとどまります。

弁護士であれば、交通事故裁判にまつわるすべての事柄をまかせられるため、ワンストップで解決の道筋をつけられます。

交通事故裁判の実績が豊富な「弁護士法人・響」

示談が成立せずに裁判で争う場合、書類の提出や裁判の対応など取り組むべきことが多いので大変です。

自分で対応しようとするよりも、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしたほうが早期解決につながります。

裁判の対応だけでなく、交通事故の被害にあった直後から生じるさまざまなお悩みについて、しっかりと対応させていただいています。

「弁護士費用がいくらかかるのか心配」という方は、弁護士特約(弁護士費用特約)を活用してみましょう。

弁護士特約は任意保険に加入している場合には、オプションとして設定されているものです。

一般的に、300万円を上限として弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれる仕組みであり、費用負担を気にせずに弁護士に依頼できます。

弁護士特約の有無によって費用を比較すると、弁護士法人・響では次の料金体系となります。

■弁護士特約がないケース

| 着手金 | 原則無料(※訴訟の場合はいただくこともあります) |

|---|---|

| 報酬金 | 回収額の10% + 20万円(税込 回収額の11%+22万円) |

■弁護士特約があるケース

| 着手金 | 原則不要(上限300万円まで) |

|---|---|

| 報酬金 | 原則不要(上限300万円まで) |

弁護士特約が利用できない場合でも、成功報酬型の料金体系となっておりますので、安心してご相談いただけます。

ご相談の際に、どの程度の費用がかかるのかご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

<弁護士のここがポイント>

裁判で争う場合、必要な準備を整えるだけでも大変なものです。裁判では客観的な証拠に基づいて自らの主張を行っていく必要があります。交通事故案件に豊富な実績を持つ弁護士法人・響なら、ご依頼者様の立場に立ってていねいにサポートをいたします。まずはお気軽にご相談ください。

交通事故裁判の判例・事例を紹介

実際の交通事故の裁判判例を、裁判所の裁判例から紹介します。

民事裁判の判例1 飲酒運転による死亡事故

自転車(原告側)と自動車(被告側)が衝突し、死亡事故に至った事案です。被害者が亡くなっているため、遺族が損害賠償請求権を相続したことで起こされた裁判です。被告は飲酒運転をしていたことが明らかとなり、原告側に対して約6,124万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。飲酒運転による悪質性の高さから、遺族が受けた精神的苦痛は大きなものがあると判断された判決です。

民事裁判の判例2 事故後の対応が不適切だった死亡事故

歩行者(原告側)と自動車(被告側)との間で起こった死亡事故の事案です。被害者は骨盤骨折などの傷害を負い、事故の翌日に出血性ショックによって亡くなっています。事故直後に被告が十分な措置を行わず、警察の捜査においても事実を否認し、裁判でも不合理な供述を繰り返している点が指摘されています。そのため、被告の態度に反省が見られない点などから、被告は原告に対して約4,717万円と遅延損害金の支払いが命じられています。

刑事裁判の判例 過失運転致死傷罪に問われた裁判

自転車(被害者)と自動車(被告人)の接触事故の事案です。被告人はもともと低血圧の症状があり、医師や家族から運転をしないよう注意されていたにもかかわらず運転して、事故に至ったことに過失があると判断されました。2名の被害者のうち1名は死亡し、もう1名は202日間の入院をするケガを負っています。被告人の身勝手な行動に対する刑事責任は重いとされ、禁固3年の実刑判決が下されました。

裁判の結果に納得できない場合はどうする?

裁判を進めていくなかで、裁判官から和解を提案される場面があります。

交通事故裁判では和解によって解決を図るケースが多いものの、内容に納得できないときは断っても問題ありません。

しかし、判決に至るまでには多くの労力を必要としますし、相手との争点が多ければ長い時間がかかってしまいます。

判決が出されて、内容に満足できない場合は控訴をすることが可能ですが、判決内容が覆る可能性は高くありません。

そのためよほど譲れない部分がないかぎりは、早期に決着させることを優先させるのも1つの選択肢です。

いずれにしても、裁判をどのように進めるかの判断は経験豊富な弁護士と相談して決めるほうが、後悔してしまうリスクを避けられます。

【まとめ】交通事故の損害を裁判で解決するなら弁護士事務所に相談しよう

交通事故で被った損害に対する補償は、示談交渉の場で決まるのがスムーズです。

しかし、相手の保険会社などと意見が折り合わずに、示談を成立させるのが難しい場合もあります。

裁判によって相手の責任を明確にし、適正な補償を受けるのも正しい解決策です。

一方で、裁判による解決は準備のために多大な労力や時間を必要とします。

裁判による解決を求めるときは、自分1人で進めようとするよりも、交通事故案件に詳しい弁護士に相談してみましょう。

豊富な経験と専門的な知識を備えた弁護士であれば、訴訟代理人として必要な手続きをスムーズに進めてもらえます。

特に初めての裁判では不安も尽きないので、弁護士法人・響へご相談ください。

実績のある弁護士がご相談者様の立場に立って、しっかりとサポートさせていただきます。

1日も早い問題解決のために、まずはお気軽にお問合せください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中