交通事故の被害者が事故後にすべき対応と請求できる慰謝料とは?

不幸にも交通事故の被害者になってしまった場合は、相手方(加害者側)に対して損害賠償金(示談金)を請求できます。

しかし、適正な補償を受けるには事故後の対応を適切に行い、全体の流れを把握しておく必要があります。

請求できる損害賠償金(示談金)にはさまざまな項目があり、あらかじめ気をつけておきたいポイントがあるので押さえておきましょう。

この記事では、交通事故の被害者が事故後に取り組むべき対応と、請求できる損害賠償金(示談金)について解説します。

※被害者・加害者の定義

交通事故における被害者・加害者は、過失割合の大きさによって決まります。過失割合とは、交通事故が起こった責任が当事者双方にどれくらいあるかを示したものです。過失割合が大きいほうを「加害者」、小さいほうを「被害者」といいます。

そのためご自身では被害者と思っていても、過失割合によっては加害者になることもあります。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

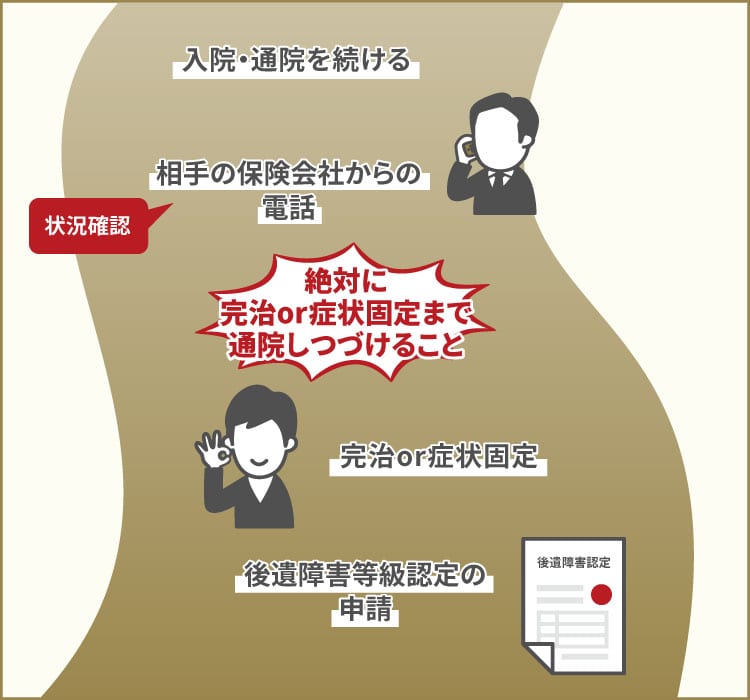

交通事故の被害者になったときに必要な対応と流れ

交通事故の被害者になってしまった場合は、警察とご自身の加入する保険会社に連絡をしましょう。

交通事故によってケガを負った場合は病院で治療を受けます。

そして完治もしくは症状固定となってから、相手方(加害者側)との示談交渉を進めます。

ここでは交通事故の発生から解決までの流れについて、次のステップごとにポイントを解説します。

- 事故発生直後に対応するべきことと注意点

- 治療中に行うこと

- 治療終了後に行うこと

以下で詳しく解説します。

交通事故の被害者が事故発生直後に対応するべきことと注意点

事故発生直後にするべきことは、まず警察とご自身の加入する保険会社(任意保険会社)に連絡をすることです。

警察官に事故状況をできるだけ詳しく伝え、保険会社には相手方(加害者側)の情報などを伝えます。

ケガがある場合は、できるだけ早く病院で診察を受けることが大切です。

事故発生から日にちが経過してから治療を受けると、交通事故とケガの因果関係があいまいになってしまうので注意が必要です。

ケガの治療は完治もしくは症状固定となるまで継続し、医師の指示に従って必要な検査などを受けます。

事故現場から安全な場所に移動し警察と自身の保険会社に連絡する

交通事故に遭ったら、まずは安全な場所に車を寄せてただちに警察に連絡をします。

ケガをしている場合は、119番へ電話して救急車も呼びましょう。

事故相手から「賠償をするので警察に届けないでほしい」とその場で交渉を申し込まれる場合がありますが、安易に応じてはいけません。

警察への通報は道路交通法で定められた義務であり、どのドライバーも守る必要があります。

警察の立ち会いがなければ「交通事故証明書」を発行してもらえず、その後の損害賠償金(示談金)の請求が行えない恐れもあります。

(交通事故の場合の措置)

第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(中略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(中略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用元:e-GOV法令検索「道路交通法」

その後は、ご自身の加入する保険会社に連絡をしましょう。

ご自身が自動車保険に加入していれば、事故相手の保険会社からだけでなく、自分が加入する保険会社からも補償が受けられる場合があります。

※保険の契約内容によります。

保険会社には以下のような内容を伝えましょう。

- 事故の状況

- レッカー車などの必要性

- 相手方の情報

- 弁護士特約(弁護士費用特約)利用の可否

事故の相手が慌ててしまっている場合は、保険会社に何をすべきか聞いてみましょう。

またご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が補償してくれるので、ご自身に過失がない「もらい事故」であっても必ず連絡をしましょう。

警察官が到着したら、事故現場の実況見分が行われます。

実況見分は事故の記録や現場の状況を調査するために実施されるものであり、結果は実況見分調書としてまとめられます。

実況見分調書は重要な証拠となりますので、警察官に事故当時の状況をできるだけ詳しく説明しましょう。

またご自身でも、できるかぎり現場の写真を撮っておくとよいでしょう。

弁護士の〈ここがポイント〉

交通事故が起こったときに優先すべき点は、必ず警察に届け出を行うことです。警察への通報はすべてのドライバーの義務として、法律で定められています。正しく届け出を行わなければ、損害賠償金(示談金)の請求などに影響を与えるので注意しましょう。

事故相手の連絡先を確認する

事故状況にもよりますが、事故相手とコミュニケーションを取れる状態であれば、連絡先などをきちんと確認しておくことが大切です。

おもに確認しておきたい点は、以下の項目です。

- 運転者の氏名・住所・電話番号・勤務先

- 自動車のナンバー

- 自動車の所有者が異なる場合は所有者の氏名(会社名)・住所

- 自賠責保険や任意保険の会社名、連絡先

できるかぎり事故相手の運転免許証と車検証、保険証明書の提示を求めましょう。

事故相手が勤務中に起こした事故であれば、勤務先の責任も追及できるように連絡先を確認することが重要です。

ケガがある場合は病院で治療を受け診断書をもらう

交通事故に遭ってケガをした場合は、なるべく早い段階で病院に行って診察を受けましょう。

事故直後は特に目立った症状がなかったとしても、むちうちのように後から症状が出てくるものもあります。

事故発生から日数が経過してしまえば、ケガの症状と交通事故との因果関係があいまいになり、適正な補償を受けられない恐れがあるので注意しましょう。

また医師の作成した診断書がなければ、人身事故として扱われない場合もあるので注意が必要です。

そのため交通事故に遭ってケガをした場合は、整形外科の病院などを受診して、必ず診断書を作成してもらいましょう。

整骨院や接骨院では診断書を作成してもらえないので、まずは病院を受診して治療をしてもらうことが大切です。

弁護士の〈ここがポイント〉

相手側から適正な補償を受けるためには、病院を受診して医師の診断書をもらうことが重要です。ケガがある場合は早期に整形外科などを受診して、ケガの症状と事故との因果関係を明らかにしましょう。

ドライブレコーダーの映像など事故状況の証拠を集める

実際に交通事故の様子をとらえたドライブレコーダーの映像がある場合は、きちんと保存しておくことが大切です。

相手方(加害者側)との話し合いでもめてしまう際に、証拠となる映像があれば示談交渉を進めやすくなるでしょう。

ドライブレコーダーの映像からは、事故の発生時刻や信号機の色、事故現場の状況や車の損害などの情報がわかります。

気をつけておきたい点は、常時録画式のドライブレコーダーだと内容が上書きされてしまう恐れがあるので、早めに必要な映像データを保存しておきましょう。

過失割合は話し合いによって決められますが、ドライブレコーダーの映像は有力な証拠となります。

当メディアが独自に行った調査によれば、ドライブレコーダーの映像の有無で、慰謝料額が平均11万円も違うという結果が出ています。

※交通事故の被害に遭った20歳以上の男女1,000人(過失割合0.5割~4割以下)の回答結果。インターネット調査、調査期間2021年11月5日~11月8日

※当メディア独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません。

回答者に示談書を提出していただいた結果ではないため客観性は保証されませんが、ドライブレコーダーがあった人の方が、慰謝料が高い傾向にあることがわかりました。

慰謝料の算定に、ドライブレコーダーが直接影響するわけではありません。

しかしこの結果は、「事故状況」をしっかり立証できる証拠があれば、結果として適切な慰謝料が出る可能性があることを示唆しています。

翌日以降に相手の保険会社から連絡がくるので対応する

事故発生から数日以内に、相手方の保険会社から連絡がくるので、必ず対応しましょう。

基本的には入院・通院先の確認や治療費の支払い方法など、事務的な話がメインとなるでしょう。

不明な点があれば遠慮をせずに質問して、疑問を解消しておくことが大切です。

また、納得できないことやすぐに決められない内容には同意する必要はありません。

安易に返事をしてしまうと、後から不利な状況を生み出してしまう恐れがあるので、落ち着いて対応してください。

- 事故相手の連絡先を確認する

- ケガがある場合は病院で治療を受け診断書をもらう

- ドライブレコーダーの映像など証拠を集める

- 相手の保険会社から連絡がくるので対応する

交通事故の被害者が治療中に行うこと

交通事故に遭ってケガを負った場合は、適切に治療をすることが大切です。

ケガの具合によっては、入院や通院が長期に及ぶ場合もあるでしょう。

しかし完治もしくは症状固定となるまでは、医師の指示に従って治療を継続し、必要に応じて検査を受けることが大切です。

また、ケガが完治せずに症状が残ってしまったときには、後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。

実際の症状を反映した後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益(いっしつりえき)などの損害賠償を相手方(加害者側)に求めることができます。

ケガの治療を行っているときは、仕事ができなかったり今後の生活に不安を感じたりすることもありますが、じっくりと治療を続けることが大事です。

原則としてケガの完治や症状固定となるまで通院する

交通事故によって負ったケガの治療は、原則としてケガの完治や症状固定となるまで通院することが大切です。

ケガの治療をしっかり行ったかは、損害賠償金(示談金)の請求に影響を与えます。

医師とのコミュニケーションを重視しながら、治療を継続しましょう。

ケガの治療を続けていると、相手方(加害者側)の保険会社から打ち切りを打診されることがあります。

そうした場合もご自身だけで判断せずに、医師や交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士などに相談をして判断を仰ぎましょう。

ケガの治療にはご自身の健康保険が使える

ケガの治療には、ご自身の健康保険を使うことも可能です。

ただし、健康保険の適用外の治療を受けたときには使うことができないので注意しましょう。

具体的には、整骨院や接骨院以外でのマッサージや健康保険適用外の医薬品の使用などが挙げられます。

健康保険を使うときは、病院の窓口に健康保険証を提示し、健康保険機関に対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

この書類は法律にもとづくものであり、次のように定められています。

(損害賠償請求権)

第57条1項 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

被害者が健康保険を使って病院で治療を受けると、本来は加害者が負担すべき費用を健康保険機関が立て替えていることになります。

そのため、立て替え分を後から加害者に請求するため、このようなルールが定められています。

また、健康保険を使うことで結果的に受け取れる慰謝料額が増えることもあるので、前向きに利用を検討してみましょう。

症状が残ったら後遺障害等級認定手続をする

ケガの治療を続けても完治せず、症状が残ったら後遺障害等級認定の手続きを行うことが大切です。

後遺障害の等級は1~14級まであり、認定されることによって後遺障害慰謝料や逸失利益の請求ができます。

交通事故の場合、むちうちの症状が見られるケースが多いですが、むちうちであれば後遺障害の14級もしくは12級に認定される可能性があります。

むちうちは見た目では判断しにくい症状なので、医師に自覚症状をきちんと伝えることが大事です。

後遺障害等級認定の申請は

- ・事前認定

- ・被害者請求

のいずれかの方法で行います。

事前認定の場合は相手方(加害者側)の保険会社に手続きを行ってもらうため、後遺障害診断書を提出すれば、後は認定結果を待つだけです。

一方、被害者請求の場合はすべての書類をご自身で集める必要があり、手間や時間がかかります。

しかし納得できる形で申請を行えるので、実際の症状に見合った認定結果を得やすくなるでしょう。

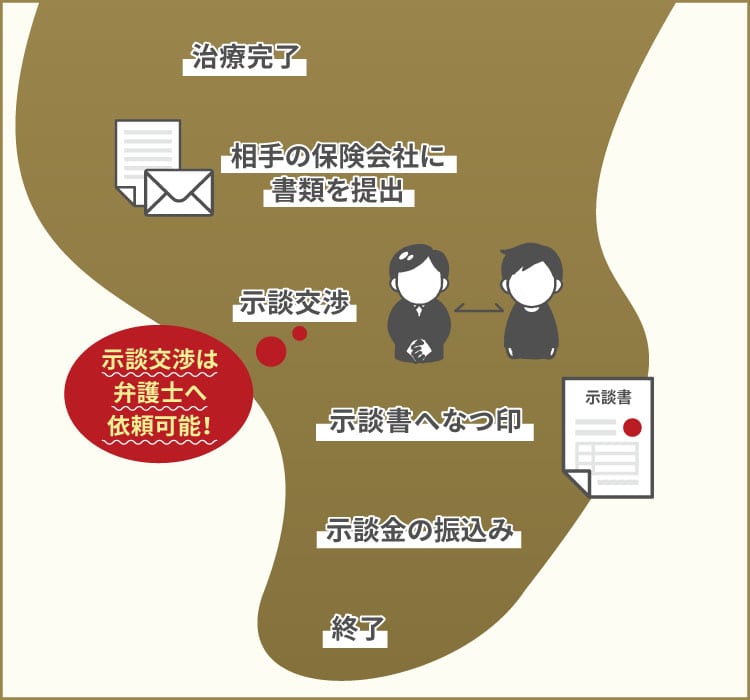

交通事故の被害者が治療終了後に行うこと

ケガの治療が済み、後遺障害等級認定の手続きなどを終わらせたら、相手方(加害者側)の保険会社と示談交渉を進めます。

話し合いを進めるために、交通事故で被った損害などを示す資料や検査データなどを事前に提出します。

一般的に、損害賠償金(示談金)などは相手方が提示してくるものですが、必ずしも納得できる内容になっていないことがあります。

示談内容に合意したら示談書を作成してもらい、署名・なつ印をします。

保険会社の事務手続きが完了することで、損害賠償金(示談金)が振り込まれて終了となります。

以下で詳しく解説します。

相手方の保険会社と示談交渉を行う

相手方(加害者側)の保険会社との示談交渉は、原則としてケガが完治もしくは症状固定となった段階で行います。

すべての損害を明らかにするためにも、必ずケガの治療が済んだ段階で話し合いを進めましょう。

示談交渉の場では、過失割合や損害賠償金(示談金)などを当事者双方が話し合いによって決めていきます。

ご自身にも過失がある場合はご自身が加入する保険会社(任意保険会社)が代わりに示談交渉を行ってくれますが、ご自身の過失割合が0%の場合は保険会社が間に入って交渉をしてくれないので注意が必要です。

ご自身で直接交渉を進めようとしても、思うように主張を反映してもらえないこともあるでしょう。

しかし、話し合いが面倒だからといって安易に妥協すれば、後から悔やむことになる

恐れもあります。

納得できる形で示談成立を進めたい場合は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することも大切です。

書類を用意・作成して提出する

示談交渉において、自らの主張の根拠を裏付けるには、さまざまな書類が必要になります。

慰謝料の請求などに関係する書類として、次のものが挙げられます。

| 書類の種類 | おもな入手先 |

|---|---|

| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |

| 事故発生状況報告書 | 保険会社 ※請求者自身が記載 |

| 診断書・後遺障害診断書 | 医師に作成してもらう |

| 診療報酬明細書 | 病院で発行してもらう |

| 通院交通費明細書 | 保険会社 ※請求者自身が記載 |

| 収入を示すための証明書(給与明細書・源泉徴収票・確定申告書の控え等) | 勤務先等から受け取る |

| 休業損害証明書 | 勤務先等に作成してもらう |

| 検査データの資料 | 病院に発行してもらう |

| 領収書・見積書等 | 車の修理代や通院交通費など、発生するたびにきちんと保管しておく |

上記のように、必要な書類はさまざまあるので、できるだけ早めにそろえることが大切です。

ただし、書類の中には内容を判断するのに専門知識が必要なものもあります。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすれば、書類の収集などもサポートしてくれるので負担を感じるときは相談をしてみましょう。

示談書に捺印して示談成立すると示談金が振り込まれる

示談交渉によって話し合いを進めていった結果、納得のいく結論を双方で得られたならば示談書が作成されます。

相手方の保険会社から示談書が送られてくるので、内容をよく確認してから署名・捺印をして返送しましょう。

保険会社の事務手続きが終わってから損害賠償金(示談金)が振り込まれます。

気をつけておきたいポイントとしては、示談成立後は原則として内容や金額を変更することは難しいということです。

納得のいく内容であるかを充分に検討したうえで、相手方に返事をしましょう。

- ケガが完治もしくは症状固定となったら示談交渉を行う

- 症状が残った場合は後遺障害等級認定申請を行う

- 相手方保険会社の提示する示談金額は納得できない場合もある

- 示談成立後は原則として内容や金額を変更することは難しい

交通事故の被害者が気をつけるべきポイント

交通事故による損害をしっかりと補償してもらうには、いくつか気をつけておくべきポイントがあります。

具体的には、症状固定となる前に通院をやめないことや、保険会社から治療の打ち切りを打診されたときの対応などが挙げられます。

それぞれの点について、さらに詳しく見ていきましょう。

原則として症状固定となる前に通院をやめない

交通事故で負ったケガの治療は、完治もしくは症状固定となるまで続けたほうがよいといえます。

治療の必要があるにもかかわらず途中で通院などをやめてしまい、その後通院を再開したいと思っても、交通事故とケガの因果関係を主張するのが難しくなる場合があるからです。

医師とのコミュニケーションをしっかり行い、指示に従って必要な治療を受けましょう。

治療は継続して行うことが大切であり、転院をする際も慎重に判断をすることが大切です。

また、整骨院や接骨院など病院以外で治療を受けるときも、必ず医師に相談をしてから通うようにしましょう。

整骨院や接骨院では診断書を作成してもらえないため、注意が必要です。

治療を受けた内容や期間は、損害賠償金(示談金)の請求に影響があるので、適切な治療を受けることが重要です。

保険会社から治療費打ち切りを打診されたら医師や弁護士に相談

ケガの治療を継続していると、相手方(加害者側)の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

治療費打ち切りになれば、その後の治療費を請求できなくなるので、慎重に対応する必要があるのです。

すぐに応じるのではなく、治療を継続する必要があるかどうかを医師に相談してみましょう。

治療の継続が必要であれば、診断書にその旨を書いてもらい、相手方の保険会社に伝えることが大切です。

保険会社とのやりとりに負担を感じてしまうときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみることも大事です。

家族が交通事故の被害者になった場合の対処法は?

家族が病院に入通院するために付き添い看護・介助が必要なときは、付添看護費の請求が可能です。

家族などの近親者が看護・介助を行うときには付添看護自認書、専門業者に依頼をしたときは領収書を保険会社に提出します。

書式はあらかじめ保険会社に確認しておきましょう。

付添看護費として請求できる金額は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)とで異なり、以下のとおりです。

| 費用項目 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 通院付添看護費 | 自宅看護もしくは通院:1日あたり2,100円 | 通院:1日あたり3,300円程度 ※症状などによる |

| 入院付添看護費 | 1日あたり4,200円 | 近親者付添人1日あたり6,500円程度 職業付添人の場合は実費程度 |

なお、付き添い看護・介助が必要であるかの判断は医師が行うので、しっかりコミュニケーションを取っておきましょう。

家族に後遺障害が残った場合

交通事故のケガが原因で、家族に重い後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料だけでなく家族にも別に慰謝料が支払われることがあります。

実際に請求が認められた裁判例を紹介します。

支払われた理由:若くして(事故時21歳)重大な障害を負い両親の介護の精神的負担も極めて重いこと。

本人への慰謝料:傷害分480万円、後遺障害慰謝料3,200万円

家族への慰謝料:父母各400万円

平成15年8月28日、東京地裁(交民36.4.1091)

上記の裁判例のように、後遺障害が残った本人だけでなく、その家族にも慰謝料が認められるケースがあります。

実際の症状に見合った後遺障害等級認定を受けることは、適正な金額の慰謝料を請求することに影響を与える点を押さえておきましょう。

家族が死亡した際の遺族の対応

不幸にも交通事故によって家族が亡くなられた場合は、被害者本人分の死亡慰謝料と遺族への慰謝料(近親者慰謝料)が請求できます。

まず被害者本人の慰謝料については、自賠責保険基準では一律400万円と定められています。

被害者の過失割合が7割未満であれば減額されることはなく、満額を請求できます。

また、遺族への慰謝料は請求する権利のある人が、被害者の父母・配偶者・子どもに限定されているので注意しましょう。

請求者の人数によって異なり、1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円となります。

| 被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 (2020年4月1日以降発生の事故の場合) |

| 近親者慰謝料(請求権者が1名) | 550万円 |

| 近親者慰謝料(請求権者が2名) | 650万円 |

| 近親者慰謝料(請求権者が3名以上) | 750万円 |

| 被害者に被扶養者がいる場合 | 上記に加えて200万円 |

一方、弁護士基準(裁判基準)では、死亡慰謝料は被害者本人分と遺族分を合算した金額として取り扱われます。

亡くなられた被害者が一家の支柱の場合は2,700~3,100万円程度、それに準じる立場のときは2,400~2,700万円程度、その他の場合は2,000~2,500万円程度とされています。

| 一家の支柱である場合 | 2,800万円程度 |

| 上記に準じる立場(母親・配偶者等)の場合 | 2,500万円程度 |

| その他(子ども・高齢者等)の場合 | 2,000~2,500万円程度 |

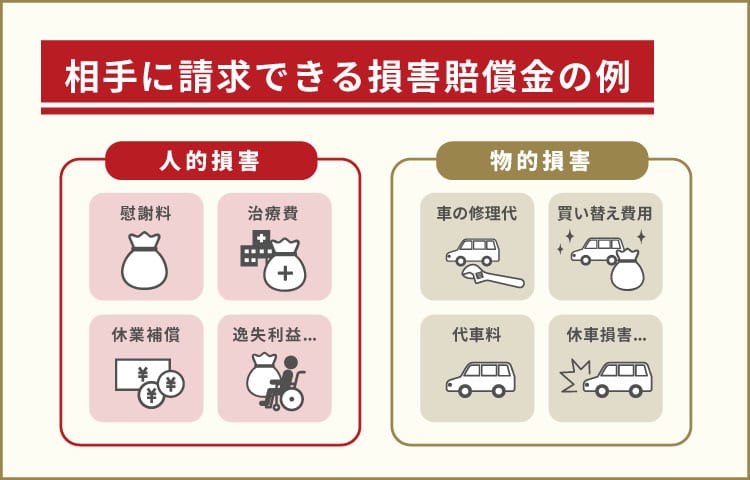

交通事故の被害者が請求できるお金は?損害賠償金の内訳

交通事故における損害賠償金(示談金)のうち、慰謝料はその一部でしかありません。

慰謝料の他にもさまざまな項目での請求は可能であり、おもに以下の人身事故(人的損害)と物損事故(物的損害)に分けられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 逸失利益 | 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

| 慰謝料 | 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある。 |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

上記のように、人身事故・物損事故のそれぞれで損害に対する補償を求めることが可能です。

かかった費用などを客観的に示す証拠として、領収書や見積書などはきちんと保管しておきましょう。

また、逸失利益や休業損害などの計算は専門知識が必要になるため、交通事故案件で解決実績が豊富な弁護士に相談するとスムーズな請求につなげられます。

人身事故はケガの治療費や慰謝料などを請求できる

人身事故の場合、ケガの治療費や慰謝料などを請求することが可能です。

人身事故とは、人の身体にケガがある事故や人が死亡した事故を指します。

運転者自身がケガをした場合だけでなく、同乗者がケガをした場合も同様に人身事故として取り扱われます。

交通事故の被害者がケガをした場合は入通院慰謝料を請求できる

交通事故でケガを負った場合、入通院慰謝料を請求することができます。

請求できる慰謝料額は、計算基準やケガの程度によって異なります。

自賠責保険基準で計算するときは、次の式に当てはめて計算します。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

※2020年4月1日以降発生の事故の場合

慰謝料の対象となる日数とは、

- 治療期間

- 実通院日数×2

を比較して少ないほうの日数で計算します。

自賠責保険基準による入通院慰謝料をまとめると、次のとおりです。

| 入通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 12.9万円 |

| 2ヶ月 | 25.8万円 |

| 3ヶ月 | 38.7万円 |

| 4ヶ月 | 51.6万円 |

| 5ヶ月 | 64.5万円 |

| 6ヶ月 | 77.4万円 |

一方、弁護士基準(裁判基準)の場合、軽傷と重傷の場合で慰謝料額が異なり、表にまとめると次のとおりです。

| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 35万円程度 | 66万円程度 | 92万円程度 | 116万円程度 | 135万円程度 | 152万円程度 | |

| 1ヶ月 | 19万円程度 | 52万円程度 | 83万円程度 | 106万円程度 | 128万円程度 | 145万円程度 | 160万円程度 |

| 2ヶ月 | 36万円程度 | 69万円程度 | 97万円程度 | 118万円程度 | 138万円程度 | 153万円程度 | 166万円程度 |

| 3ヶ月 | 53万円程度 | 83万円程度 | 109万円程度 | 128万円程度 | 146万円程度 | 159万円程度 | 172万円程度 |

| 4ヶ月 | 67万円程度 | 95万円程度 | 119万円程度 | 136万円程度 | 152万円程度 | 165万円程度 | 176万円程度 |

| 5ヶ月 | 79万円程度 | 105万円程度 | 119万円程度 | 136万円程度 | 152万円程度 | 165万円程度 | 176万円程度 |

| 6ヶ月 | 89万円程度 | 113万円程度 | 133万円程度 | 148万円程度 | 162万円程度 | 173万円程度 | 182万円程度 |

※慰謝料はあくまで目安です。

※参考:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻 2022年版」

| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 53万円程度 | 101万円程度 | 145万円程度 | 184万円程度 | 217万円程度 | 244万円程度 | |

| 1ヶ月 | 28万円程度 | 77万円程度 | 122万円程度 | 162万円程度 | 199万円程度 | 228万円程度 | 252万円程度 |

| 2ヶ月 | 52万円程度 | 98万円程度 | 139万円程度 | 177万円程度 | 210万円程度 | 236万円程度 | 260万円程度 |

| 3ヶ月 | 73万円程度 | 98万円程度 | 139万円程度 | 177万円程度 | 210万円程度 | 236万円程度 | 260万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 | 130万円程度 | 165万円程度 | 196万円程度 | 226万円程度 | 251万円程度 | 273万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 | 141万円程度 | 173万円程度 | 204万円程度 | 233万円程度 | 257万円程度 | 278万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 | 149万円程度 | 181万円程度 | 221万円程度 | 239万円程度 | 262万円程度 | 282万円程度 |

※慰謝料はあくまで目安です。

※参考:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻 2022年版」

仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

「休業損害」とは、交通事故のケガがもとで仕事を休まなければならなくなったときに受けられる補償です。

休業したことで減ってしまった収入を補うものであり、基本給だけでなく賞与や有給休暇分も含みます。

- 消極損害とは

- 交通事故に遭わなければ、得られるはずだった利益を失ったと見なされるものです。

休業損害は事故に遭う前の収入をもとにして算出しますが、計算基準によってそれぞれ計算方法は異なります。

休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

※2020年4月1日以降発生の事故の場合

※1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるときは、最大で1万9,000円までが支払われます。※2020年4月に改正されています。

自賠責保険基準はシンプルな計算方法ですが、傷害分の支払い限度額は慰謝料などを含めて120万円までとなっている点に注意しておきましょう。

休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

自賠責保険基準と異なる点は、1日あたりの補償額が被害者の収入によって異なる点です。

そのため、給与所得者と自営業者の場合では基礎収入の計算方法は違ってきます。

症状が残った場合は後遺障害慰謝料を請求できる

交通事故で負ったケガの治療を続けても症状が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害と認定されれば後遺障害慰謝料を請求できます。

等級ごとに請求できる慰謝料額は決められており、14級から9級までの慰謝料額をまとめると次のとおりです。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 9級 | 249万円 | 690万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。

※自賠責保険基準の金額は、「自動車損害賠償保障法施行令別表第2」にもとづきます。

※弁護士基準(裁判基準)は、「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部編)に準拠。

上記のように、等級が1つ違うだけで慰謝料額は大きく異なります。

また、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)によっても金額は違ってくるので、詳しい慰謝料額について知りたいときは交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

働けなくなった場合は逸失利益を請求できる

交通事故の被害に遭った影響で働けなくなってしまった場合、将来得られるはずだった収入に対する補償を請求できます。

後遺障害逸失利益といい、請求を行うためには後遺障害等級認定を受ける必要があります。

事故前に得ていた収入額や年齢などによって、請求できる金額は変わってきます。

また、後遺障害を負うことによってどの程度の労働能力が失われたかは、等級ごとに細かく定められています。

たとえば、たとえば、交通事故の後遺障害逸失利益に関する裁判例を見ていきましょう。

後遺障害逸失利益:4,232万円

計算式:372万7,100円(基礎収入)79%(労働能力喪失率)×14.375(労働能力喪失期間26年に対するライプニッツ係数)=716万5,200円

令和3年7月16日 札幌地方裁判所(事件番号:平成29(ワ)1706)

※金額はあくまで一例です。

後遺障害逸失利益の計算は、専門知識や個別の事情などを考慮する必要があるため、一般の方には計算が難しい部分があります。

そのため、早めに交通事故案件で解決実績の多い弁護士に相談をして、適正な金額を把握しておきましょう。

物損事故は車の修理代などの物的損害を請求できる

物損事故では、車の修理代など物質的な損害に対する補償を請求できます。

物損事故とは、ケガがなく物のみの損壊が生じた交通事故を指します。

基本的に物損事故では慰謝料の請求は行えませんが、車の修理代などは相手方(加害者側)に請求することが可能です。

請求できる項目については、以下のものが挙げられます。

- 修理費

- 評価損

- 買替差額

- 買替諸費用

- 代車使用料

- 休車損害

- 保管料

- 時価査定料

- 見積費用 など

事故状況に応じて、請求できる項目は異なるので、ていねいに損害状況を把握する必要があります。

なお、弁護士法人・響では、物損事故のみのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

交通事故の被害者が弁護士に相談するメリット

交通事故の示談交渉では、必要な書類を準備したり、相手方の保険会社とやりとりをしたり大変な面があります。

自分で取り組もうとしても、初めて事故に遭ったときは何から手をつけていいのかわからないものです。

悩んでしまう前に、交通事故案件の解決実績豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士に依頼をすれば、相手方との示談交渉を任せられます。

専門的な知識と交渉に長けた弁護士に任せることで、不安な気持ちを解消できるはずです。

弁護士に依頼をするメリットについて、詳しく解説します。

保険会社との示談交渉を任せられる

弁護士に依頼すると、相手方の保険会社との示談交渉のほとんどを任せられます。

交通事故の被害に遭ってしまうと、警察とのやりとりやケガの治療など多くのことに取り組む必要があります。

そのうえ、相手方の保険会社と示談交渉を進めなければならず、肉体的・精神的に負担を感じてしまうことも少なくありません。

どれほど正しい主張をしても、示談交渉は話し合いによって進められるため、必ずしもこちらの意見が通るわけではないからです。

一般の方にとって示談交渉は大変ですが、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば、意向をくみ取って示談交渉を進めてくれます。

損害賠償額を弁護士基準(裁判基準)で計算して、過去の裁判例を踏まえたうえで交渉にあたってくれるため、納得できる形で損害賠償金(示談金)を受け取れる可能性が高まります。

必要な書類の準備や後遺障害の等級認定手続などもサポートしてくれるので、交通事故被害者の強力な味方となるはずです。

過失割合を変更できる可能性がある

交通事故案件で豊富な解決実績のある弁護士に依頼をすれば、過失割合を変更できる可能性があります。

相手方(加害者側)の保険会社が提示してくる損害賠償金(示談金)は、過去の裁判例などにもとづいていても、個別の事情を反映していない場合もあるでしょう。

過失割合が適正なものであるかの判断は専門知識が必要になるため、一般の方には難しいといえます。

弁護士であれば、事故状況や個別の事情をていねいにチェックしてくれるので、適正な請求を行うことにつなげられます。

さまざまな事例を把握している弁護士だからこそ、依頼者の状況に応じた対応を行ってくれます。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

弁護士に交通事故案件の依頼をすることで、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料請求が行えます。

慰謝料額の計算方法は次の3つの基準があります。

- ・自賠責保険基準

- ・各保険会社独自の基準

- ・弁護士基準(裁判基準)

基準によって金額が異なり、納得できる補償を得るためには弁護士基準(裁判基準)で請求を行うことが大切です。

自分で慰謝料などを請求しようとしても、自賠責保険基準などでの計算となるため、最低限の補償しか受けられないケースもあります。

さまざまな交通事故案件を解決してきた実績のある弁護士なら、個別の状況に合わせて適正な金額を算出し、ていねいな対応をしてもらえるはずです。

後遺障害等級認定の申請を任せられる

弁護士には示談交渉だけでなく、後遺障害等級認定の手続きのサポートも依頼できます。

後遺障害等級認定の手続きは専門的な知識が必要であり、自分で申請を行うのは大変な作業です。

相手方の保険会社に手続きを任せることもできますが、症状に見合った等級認定を受けられるとは限りません。

認定結果は後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求にも影響するため、等級が1つ違うだけでも請求額に大きな差が生じます。

また、申請には医師が作成した後遺障害診断書が必要ですが、弁護士に相談をすることで適切なアドバイスを受けられます。

ケガが完治せず症状が残ってしまい、後遺障害等級認定の手続きを行う場合は弁護士に相談してみましょう。

慰謝料以外の損害賠償請求ができる

交通事故の損害に対する補償として損害賠償金(示談金)が請求できますが、前述したとおり、慰謝料のほかにもさまざまな項目で請求することが可能です。

示談金の内訳としておもなものは、以下のとおりです。

- ・治療関係費

- ・器具等購入費

- ・通院交通費

- ・付添看護費

- ・家屋等改造費

- ・葬儀関係費

- ・休業損害

- ・車両破損による損害費用

- ・逸失利益

- ・着衣や積み荷等の損害に関する費用 など

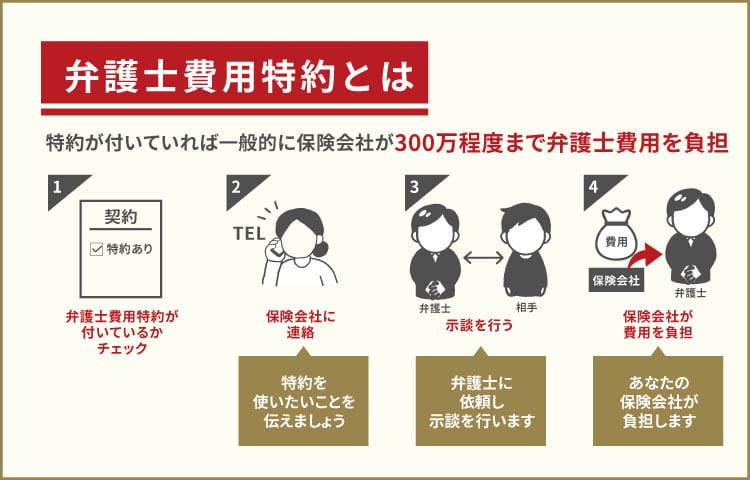

弁護士法人・響に依頼すると弁護士費用はいくら?

弁護士法人・響では、自動車保険などに付帯する弁護士費用特約の利用ができます。

弁護士費用特約の利用ができない場合でも、相談料・着手金は無料です。

弁護士法人・響は、交通事故に関する問い合わせや相談実績が6万件を超えており、交通事故案件において多くの解決実績があります。

全国対応であり、電話での受付は24時間行っているので、いつでも相談が可能です。

弁護士法人・響の弁護士費用については、次のとおりです。

| 費用の種類 | 料金 |

|---|---|

| 相談料 | 0円 |

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 220,000円+経済的利益の11%(税込) |

費用については原則として後払いが可能ですので、相談時に金銭的な面での心配は不要です。

費用面でご心配な方は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約を使えば自己負担が不要な場合も

ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用を保険会社が補償してくれるため、自己負担が不要になる場合が多いです。

弁護士費用特約が付いている保険の例としては、自動車保険以外にも以下のものが挙げられます。

- ・火災保険

- ・家財保険

- ・医療保険

- ・自転車保険

- ・個人賠償責任保険 など

※保険によって弁護士費用の補償額や支払い条件が異なる場合があります。

※事故の状況によっては弁護士費用特約が使えない場合もあります。

また、ご自身で加入している保険だけでなく、家族が主契約者となっている保険も利用できる場合があります。

保険会社によって契約内容や適用範囲は異なるので、事前に確認をしておきましょう。

※保険によって弁護士費用の補償額や支払い条件が異なる場合があります。

※事故の状況によっては弁護士費用特約が使えない場合もあります。

- 交通事故の被害者となった場合、適正な補償を受けるために事故後の対応をしっかり取り組むことが重要です。

- 事故発生から解決に至るまでの流れを把握したうえで、ケガの治療をきちんと行いましょう。

- また、ご自身だけでなく家族が交通事故の被害に遭われたときの対応や、損害賠償金(示談金)にどのような項目があるのかを把握しておくことも大切です。

- 示談交渉など、一人で対応することに不安を感じるときには、交通事故案件で豊富な実績を持つ弁護士への相談・依頼を検討してみましょう。

- 弁護士法人・響では、交通事故に関するご相談は無料で行っております。

- 経験豊富な弁護士が在籍しており、ご相談者様の立場に寄り添ったていねいな対応をさせて頂いております。

- 保険会社とのやりとりや示談交渉などでお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中