交通事故で後遺障害が残ったら慰謝料相場はいくら?等級別の請求金額

症状が残っていれば、必ず後遺障害慰謝料が認められるわけではなく、定められた要件を満たして後遺障害の等級認定がなされることで請求が可能になります。

むちうちなどの症状でも、後遺障害等級認定される場合もあるため基本的な知識を把握しておきましょう。

また、適正に後遺症等級認定をしてもらうために知っておくべき注意点もあります。

この記事では、後遺障害慰謝料の相場や必要な書類、注意すべき点などについて解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の後遺障害慰謝料の相場と計算方法は?

交通事故の後遺障害慰謝料の計算方法には、おもに次の3つがあります。

- 自賠責保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

- 各保険会社が独自に設定している基準(任意保険基準ともいわれます)

ただし、各保険会社が設定している基準は統一的なものがないので本記事では割愛し、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)をもとに解説します。

計算方法に加え、認定される後遺障害等級によっても、慰謝料額は違ってきます。

交通事故によるケガが完治せず、症状が残ったとしても、手続きを行わなければ後遺障害慰謝料が請求できない点に注意しておきましょう。

後遺障害等級認定を受け、定められた要件に該当する等級に認定されることで、後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

等級別の慰謝料相場について、さらに詳しく見ていきましょう。

交通事故の後遺障害慰謝料の等級別相場

交通事故による後遺障害慰謝料の相場は、等級(14~1級)によって異なります。

代表的な症例や計算方法別に、具体的な相場をまとめると以下のとおりです。

| 後遺障害等級 | おもな症例 | 後遺障害慰謝料の目安 | |

|---|---|---|---|

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

||

| 14級 | ・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・局部に神経症状を残すもの など |

32万円 | 110万円程度 |

| 13級 | ・1眼の視力が0.6以下になったもの ・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの など |

57万円 | 180万円程度 |

| 12級 | ・1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ・局部に頑固な神経症状を残すもの など |

94万円 | 290万円程度 |

| 11級 | ・両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの など |

136万円 | 420万円程度 |

| 10級 | ・1眼の視力が0.1以下になったもの ・1足の第1の足指または他の四の足指を失ったもの など |

190万円 | 550万円程度 |

| 9級 | ・両眼の視力が0.6以下になったもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの など |

249万円 | 690万円程度 |

| 8級 | ・1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの ・脊柱に運動障害を残すもの など |

331万円 | 830万円程度 |

| 7級 | ・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの など |

419万円 | 1,000万円程度 |

| 6級 | ・両眼の視力が0.1以下になったもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの など |

512万円 | 1,180万円程度 |

| 5級 | ・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ・両足の足指の全部を失ったもの など |

618万円 | 1,400万円程度 |

| 4級 | ・両眼の視力が0.06以下になったもの ・両耳の聴力をまったく失ったもの など |

737万円 | 1,670万円程度 |

| 3級 | ・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの ・両手の手指の全部を失ったもの など |

861万円 | 1,990万円程度 |

| 2級 | ・両眼の視力が0.02以下になったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの など |

998万円 (1,203万円) |

2,370万円程度 |

| 1級 | ・両眼が失明したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの など |

1,150万円 (1,650万円) |

2,800万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。保険会社独自の基準は割愛しております。

※( )の金額は、要介護の場合。

※自賠責保険基準は、国が定める後遺障害等級表に準拠。

上記の表のように、後遺障害の症例によって等級や慰謝料額は違っています。

認定される等級が1つ異なるだけでも、慰謝料額は大きな差が出てくる点を押さえておきましょう。

後遺障害等級1級に認定されると後遺障害慰謝料は最大2,800万円

後遺障害等級のなかでも最も重い1級に認定されると、請求できる後遺障害慰謝料は最大で2,800万円程度となります。

後遺障害1級に該当する症例は両目の失明や、両腕をひじ関節以上で失う、両足が動かなくなるなどといった重い障害が残った場合になります。

また、後遺障害1級と2級には「介護を要する後遺障害」という項目があります。

これは、生命を維持するために常時介護が必要な場合に認められる等級です。

症例と自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)それぞれの慰謝料額は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 症例の詳細 | 後遺障害慰謝料の目安 |

|---|---|---|

| 1級 |

1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの(話したり噛んだりする機能が失われた) 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(両腕をひじ関節以上で失った) 4 両上肢の用を全廃したもの(両腕の機能が失われた) 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(両足をひざ関節以上で失った) 6 両下肢の用を全廃したもの(両足がまったく動かなくなった) |

自賠責保険基準:1,150万円 弁護士基準(裁判基準):2,800万円程度 |

| 1級 介護を要する後遺障害 |

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(生命を維持するために常時介護が必要な状態) 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(生命を維持するために常時介護が必要な状態) |

自賠責保険基準:1,650万円 弁護士基準(裁判基準):2,800万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。保険会社独自の基準は割愛しております。

※自賠責保険基準は、国が定める後遺障害等級表に準拠

第五胸髄以下完全麻痺(1級)の大学生(男・21歳)につき、傷害分300万円のほか、本人分3,000万円、父母各250万円の後遺障害分合計3,500万円を認めた。

(事故日 平10.12.10 東京地判平13.7.31 交民34・4・990)

出典:民事交通事故訴訟 損害賠償算額算定基準 上巻(基準編)2022年版

むちうちで後遺障害等級14級~12級に認定されると慰謝料額は最大290万円

むちうちの症状でも、後遺障害慰謝料を最大290万円程度請求できる場合があります。

むちうちの場合は、後遺障害の14級もしくは12級に認定される可能性があります。

自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)のそれぞれで、等級別の慰謝料額を比較してみましょう。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 12級 | 94万円 | 290万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。保険会社独自の基準は割愛しております。

※自賠責保険基準は、国が定める後遺障害等級表に準拠

それぞれの違いは次のような点です。

- 14級:局部に神経症状を残すもの

- 12級:局部に頑固な神経症状を残すもの

この場合は、症状が受傷当初から一貫して存在することを示す資料などを提出する形となります。

この場合は「他覚的な所見」によって証明する必要があります。

他覚的所見により証明するとは、画像所見(レントゲン、MRIなど)や神経学的検査所見などにより、障害の存在が客観的に証明できることをいいます。

実際の症状を正しく認定してもらうためにも、各等級でポイントとなる部分をきちんと押さえておきましょう。

後遺障害認定基準にない症状でも認定される場合がある

後遺障害の認定基準に当てはまらない症状であっても、ケースによっては認定されることがあります。

具体的なものとして、次のような症状が挙げられます。

| 症状 | 認められる相当等級 |

|---|---|

| 嗅覚脱失・味覚脱失 | 12級 |

| 嗅覚減退 | 14級 |

| 外傷性散瞳 | 11級・12級・14級 |

上に掲げた症状は、後遺障害等級表には定められていませんが、後遺障害として認定される可能性があります。

交通事故の後遺障害で慰謝料以外に請求できる損害賠償は?

交通事故で負った被害に対する補償は、後遺障害慰謝料の他にも請求できるものがあります。

事故状況やケガの程度によって請求できる項目は異なりますが、おもなものとして以下の項目が挙げられます。

| 請求できる項目 | 内容 | 補償額の相場 | |

|---|---|---|---|

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | ||

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 | 必要かつ相当な実費 | 実費 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど | 必要かつ相当な実費 眼鏡は50,000円が限度 |

実費 |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 | 必要かつ相当な実費 | 実費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 | ・入院:1日あたり4,200円 ・自宅看護もしくは通院:1日あたり2,100円 |

・入院:近親者付添人1日あたり6,500円程度 職業付添人の場合は実費相当額 ・通院:1日あたり3,300円程度 ※症状などによって異なります |

| 入院雑費 | 入院中に必要なものの購入・利用費用 | 原則として1日あたり1,100円 | 1日あたり1,500円程度 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 | 補償なし | 実費相当額 |

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 | 100万円 | 150万円程度 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 | 原則として1日あたり6,100円 | 1日あたり事故前の基礎収入額に基づく ※職業によって異なります |

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 | 補償なし | 適正修理費相当額 |

| 逸失利益 | 後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 | 基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間などによって算出 | 基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間などによって算出 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 | 補償なし | 実費相当額 |

※参考:国土交通省自賠責保険ポータルサイト「限度額と保障内容」

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)2022年版」

多くの項目があるので、1つずつを自分で確認して請求するには時間や手間がかかり、本来請求できるものを見落としてしまう場合があります。

きちんと補償を受けるには、交通事故案件で豊富な解決実績がある弁護士に相談をするとスムーズに進められるでしょう。

交通事故が原因で仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

交通事故が原因で仕事を休んだことで収入が減ってしまった場合は、「休業損害」を請求することができます。

休業損害とは、交通事故のケガが原因で休業したときに対する補償で、仕事を休まなければ本来得られていたはずの収入を補償するものです。

金額の計算は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で異なります。

自賠責保険基準のケース

1日あたり6,100円×休業日数

で計算します。

*2020年3月31日以前は5,700円

1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できる場合は、最大で1日あたり1万9,000円までの補償が受けられます。

ただし、自賠責保険の傷害分の支払い限度額は、ケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円までとなっているため注意しておきましょう。

弁護士基準(裁判基準)のケース

1日あたりの基礎収入×休業日数

で計算します。

1日あたりの基礎収入とは、給与所得者であれば事故に遭う3ヶ月前に得ていた収入の平均額から算出します。

自営業など個人事業主の場合は、確定申告書の控えなどの書類をもとに計算するため、事故に遭う前の収入状況を示す書類を準備しておきましょう。

(大阪地裁・平成29年11月30日判決)

試用期間中のトラック運転手(男・症状固定時50歳、右肩腱板損傷後の神経症状14級)につき、症状や手術のため復職できずに退職を余儀なくされたものの、試用期間経過後も勤務先に雇用されており、試用期間経過後に勤務先に正式採用される蓋然性があったものとして、試用期間中の77日間は事故前の試用者としての実収入日額7,523円を基礎に、正式採用予定日以降の198日間は求人票の正式採用者の平均値である年収470万円余を基礎に100%認めた。

(交民50・6・1460)

出典:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)2022年版

休業損害についてくわしくは下記の記事もご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の休業損害の計算方法は?主婦や学生・自営業も請求可能!』

休業損害は主婦や学生も請求できる

休業損害は、主婦(主夫)や学生であっても請求可能です。

実際に請求できる金額は職業によって異なりますが、事故前に無収入であったからといって何も補償を受けられないわけではありません。

家事労働などの場合、基礎収入として計算をする根拠となるものがありませんが、代わりに厚生労働省が毎年公表している「賃金センサス」(賃金構造基本統計調査)を用います。

賃金センサスでは産業や企業規模、性別などでカテゴリ分けがなされており、平均賃金の目安を把握できます。

たとえば、2021年の全女性の平均賃金は、年間で385万9,400円(1日あたり約1万573円)ということがわかるので、こうした基準を用いて計算が行えます。

学生の場合はアルバイトをしているときや就職先から内定を得ているときなど、休業損害を請求できる可能性があります。

個別の状況によって金額は異なるので、気になるときは交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

働けなくなった場合は逸失利益を請求できる

後遺障害等級認定されて、交通事故に遭う前のように働けなくなってしまったときには、「逸失利益」(いっしつりえき)を請求できます。

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、将来的に得られたはずの収入に対する補償を指します。

請求できる金額は、事故前の収入や職業、年齢などによって違いますが、金額を算出する計算式は次のとおりです。

逸失利益の計算式

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入額は、休業損害の場合と同様に、交通事故に遭う前の収入から計算をします。

労働能力喪失率は後遺障害によって失われた労働能力の割合であり、以下のように等級ごとに異なります。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 14級 | 5% |

| 13級 | 9% |

| 12級 | 14% |

| 11級 | 20% |

| 10級 | 27% |

| 9級 | 35% |

| 8級 | 45% |

| 7級 | 56% |

| 6級 | 67% |

| 5級 | 79% |

| 4級 | 92% |

| 3級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 1級 | 100% |

そして、労働能力喪失期間は働くことができる残存期間を示すものであり、原則として、症状固定日から67歳までとされています。

逸失利益については慰謝料と同じように、相手方の保険会社から具体的な金額が提示されます。

しかし、適正な金額であるかの判断は専門的な知識が必要になる部分があるため、交通事故案件で豊富な解決実績がある弁護士に相談をしてみましょう。

逸失利益についてくわしくは下記の記事もご参照ください。

【関連記事はこちら】

『逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた』

あなたの後遺症は何級?後遺障害等級別の症状詳細

後遺障害の等級は症状によって異なるため、自分が何級になるのか気になる部分があるでしょう。

後遺障害等級認定は、提出された書類をもとに審査が行われるので、実際の症状を後遺障害診断書に正しく反映してもらう必要があります。

ここでは、次の症状について何級に該当する可能性があるのかを解説します。

- 足のケガ

- 腕のケガ

- 頭や顔のケガ

- 臓器や胴体のケガ

- 神経系・精神的な疾患、その他

足のケガの後遺障害等級

足のケガは14~1級まで幅広く該当する可能性があり、細かく症状が定められています。

おもに両足・片足・足先の3つに分けられるので、症状別に当てはまる可能性がある等級やポイントを紹介します。

| 両足のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 両足のひざ関節から先の部分を失った | 1級 | ひざから先が失われた状態 |

| 両足がまったく動かなくなくなった | 1級 | |

| 両足の足関節から先の部分を失った | 2級 | 足首から先が失われた状態 |

| 両足のリスフラン関節より先を失った | 4級 | リスフラン関節は足の甲にある関節 |

| 両足の指を全部失った | 5級 | |

| 両足の指が全部機能しなくなった | 7級 | |

| 片足のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 片足が機能しなくなった | 5級 | |

| 片足の足関節から先の部分を失った | 5級 | 足首から先が失われた状態 |

| 片足の3大関節のうち2つが機能しなくなった | 6級 | 足の3大関節とは、股関節・ひざ関節・足関節のこと |

| 片足に偽関節があり著しい運動障害が生じている | 7級 | 偽関節とは、折れた骨がうまくつながらずにグラグラとした状態 |

| 片足に偽関節がある | 8級 | 偽関節とは、折れた骨がうまくつながらずにグラグラとした状態 |

| 片足の3大関節のうち1つが機能しなくなった | 8級 | |

| 片足が3cm以上縮んでしまった | 10級 | |

| 片足の3大関節のうち1つの機能が著しく低下した | 10級 | |

| 片足が1cm以上縮んでしまった | 13級 | |

| 足先のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 片足の指を全部失った | 8級 | |

| 片足の指のすべてが機能しなくなった | 9級 | |

| 片足の親指またはそれ以外の4本を失った | 10級 | |

| 片足の親指を含む2本以上の足指の機能が失われた | 11級 | |

| 片足の2番目の指・2番目を含む2本の指・3番目以下の指を失った | 12級 | |

| 片足の親指または他の4本の指の機能が失われた | 12級 | |

| 片足の3番目以下の足指1本または2本の足指を失った | 13級 | |

| 片足の2番目の足指の機能が失われた、2番目を含む足指2本の機能が失われた、3番目以下の足指の機能が失われた | 13級 | |

| 片足の3番目以下の足指の1本または2本を失った | 14級 | |

※参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第1」から抜粋

腕のケガの後遺障害等級

腕のケガについても、足のケガの場合と同様に後遺障害14~1級まで、幅広く該当する可能性があります。

おもに両腕・片腕・手の3つに分けられるので、症状別に当てはまる可能性がある等級やポイントを紹介します。

| 両腕のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 両腕のひじ関節から先を失った | 1級 | 両腕のひじから先が失われた状態 |

| 両腕の機能がすべて失われた | 1級 | |

| 両腕の手関節(しゅかんせつ)から先を失った | 2級 | 手関節は手首にある関節のことで10本の骨で構成されているもの |

| 両手の指を全部失った | 3級 | |

| 両手の指がすべて機能しなくなった | 4級 | |

| 片腕のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 片腕のひじ関節から先を失った | 4級 | |

| 片腕の手関節(しゅかんせつ)から先を失った | 5級 | 手関節は手首にある関節のことで10本の骨で構成されている |

| 片腕の3大関節のうち2つが機能しなくなった | 6級 | 腕の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のこと |

| 片腕に偽関節があり、著しい運動障害が生じている | 7級 | 偽関節とは、折れた骨がうまくつながらずにグラグラとした状態 |

| 片腕の3大関節のうち1つの機能が失われた | 8級 | |

| 片腕に偽関節がある | 8級 | |

| 片腕の3大関節のうち1つの機能に著しい障害がある | 10級 | |

| 片腕の3大関節のうち1つに機能障害がある | 12級 | |

| 手のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 片手の指すべてまたは親指を含む4本の指を失った | 6級 | |

| 片手の親指を含む3本の指または親指以外の4本の指を失った | 7級 | |

| 片手の5本の指すべてまたは親指を含めた4本の指が機能しなくなった | 7級 | |

| 片手の親指を含む2本の指または親指以外の3本の指を失った | 8級 | |

| 片手の親指を含む3本の指または親指以外の4本の指の機能が失われた | 8級 | |

| 片手の親指または親指以外の2本の指を失った | 9級 | |

| 片手の親指を含む2本の指または親指以外の3本の指が機能しなくなった | 9級 | |

| 片手の人差し指、中指、薬指のどれかを失った | 11級 | |

| 片手の小指を失った | 12級 | |

| 片手の小指が機能しなくなった | 13級 | |

| 片手の親指の指骨を一部失った | 13級 | 指骨とは、指を構成する骨全体のこと |

| 片手の親指以外の指で、指骨の一部を失った | 14級 | |

※参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第1」から抜粋

頭・顔のケガの後遺障害等級

頭や顔のケガについては、おもに目・口・耳・鼻などに生じた症状が当てはまります。

症状別に当てはまる可能性がある等級やポイントを見ていきましょう。

| 両眼のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 両目が失明した | 1級 | |

| 両目の視力が0.02以下 | 2級 | |

| 両目の視力が0.06以下 | 4級 | |

| 両目の視力が0.1以下 | 6級 | |

| 両目の視力が0.6以下 | 9級 | |

| 両目に半盲症、視野狭窄、視野変状が残っている | 9級 | ・半盲症とは、両目の片側ずつが見えなくなる症状 ・視野狭窄とは、視野の広さが狭くなる症状 ・視野変状とは、半盲症や視野狭窄以外のもの |

| 両方のまぶたに著しいケガを負った | 9級 | |

| 両方の眼球に著しい調整機能障害、運動障害が見られる | 11級 | |

| 両方のまぶたに著しい運動障害がある | 11級 | |

| 両方のまぶたの一部が欠けている | 13級 | |

| 片目のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 片目が失明して、もう片方の視力が0.02以下 | 2級 | |

| 片目が失明して、もう片方の視力が0.06以下 | 3級 | |

| 片目が失明して、もう片方の視力が0.1以下 | 5級 | |

| 片目が失明して、もう片方の視力が0.6以下 | 7級 | |

| 片目が失明または片目の視力が0.02以下 | 8級 | |

| 片目の視力が0.06以下 | 9級 | |

| 片方の眼球に著しい調整機能障害、運動障害が残っている | 12級 | |

| 片方のまぶたに著しい運動障害が残っている | 12級 | |

| 片目の視力が0.6以下 | 13級 | |

| 片目に半盲症、視野狭窄、視野変状が残っている | 13級 | |

| ・片方のまぶたの一部が欠けている/まつ毛はげを起こしている | 14級 | まつ毛はげは、まつ毛の一部分がなくなる症状 |

| 口のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 話したり、噛んだりする機能の両方が失われた | 1級 | |

| 話したり、噛んだりする機能の片方が失われた | 3級 | |

| 話したり、噛んだりする機能の両方にに大きな障害が残っている | 4級 | |

| 話したり、噛んだりする機能のどちらかに大きな障害が残っている | 6級 | |

| 話したり、噛んだりする機能の両方に障害が残っている | 9級 | |

| 話したり、噛んだりする機能のどちらかに機能障害が残っている | 10級 | |

| 14本以上の歯の治療を受けた | 10級 | |

| 10本以上の歯の治療を受けた | 11級 | |

| 7本以上の歯の治療を受けた | 12級 | |

| 5本以上の歯の治療を受けた | 13級 | |

| 3本以上の歯の治療を受けた | 14級 | |

| 両耳のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 両耳の聴力をすべて失った | 4級 | |

| 耳元で大声で話してもらわなければ、聞き取ることができなくなった | 6級 | |

| 40cm以上離れると普通の話し声を聞きとることができなくなった | 7級 | |

| 1m以上離れると普通の話し声を聞きとることができなくなった | 9級 | |

| 1m以上離れると普通の話し声を聞きとりづらくなった | 10級 | |

| 1m以上離れると小さな声が聞こえなくなった | 11級 | |

| 片耳のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 片耳の聴力が失われ、もう一方の耳も40cm以上離れると普通の話し声を聞き取ることができなくなった | 6級 | |

| 片方の耳の聴力を失い、もう一方の耳でも1m以上離れると普通の話声を聞き取ることができなくなった | 7級 | |

| 片耳が耳元大声で話してもらわなければ聞きとれなくなり、もう一方の耳も1m以上の距離では普通の話し声を聞くことが難しい状態 | 9級 | |

| 片耳が耳元で話してもらわないと聞き取ることができなくなった | 10級 | |

| 片耳が40cm以上離れた場所の普通の話し声を聞きとれなくなった | 11級 | |

| 片耳の耳殻の大部分を失った | 12級 | 耳殻とは、外側に張り出している部分のこと |

| 片耳が1m以上離れたると小さな声を聞きとれなくなった | 14級 | |

| 鼻のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 鼻の一部が欠け、機能に大きな障害が残っている | 9級 | |

※参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第1」から抜粋

臓器・胴体のケガの後遺障害等級

臓器や胴体に関するケガの症状においては、日常生活で介護を必要とするほど重い場合があります。

症状別に当てはまる可能性がある等級やポイントを見ていきましょう。

| 胸腹部のケガ | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 胸腹部臓器の機能に大きな障害が残り、日常生活において常に介護を必要としている | 要介護1級 | 胸部のおもな内臓は、心臓と肺です。腹部は食道からつながる消化管、胃、小腸、大腸、肝臓、すい蔵、腎臓など |

| 胸腹部臓器の機能に大きな障害が残り、介護を必要とする機会が多い | 要介護2級 | |

| 胸腹部臓器の機能に大きな障害が残り、まったく働くことができない | 3級 | |

| 胸腹部臓器の機能に大きな障害が残り、特に軽い作業の仕事以外はできない | 5級 | |

| 脊柱が大きく変形しているまたは運動障害が残っている | 6級 | 脊柱とは、首の骨・背骨・腰の骨のこと |

| 胸腹部臓器の機能に障害が残り、軽い作業以外の仕事はできない | 7級 | |

| 両側の睾丸を失った | 7級 | |

| 脊柱に運動障害が残っている | 8級 | |

| 胸腹部臓器の機能に障害が残り、就ける仕事に大きな制限がかかっている | 9級 | |

| 胸腹部臓器の機能に障害が残り、働くことに大きな支障が見られる | 11級 | |

| 鎖骨・胸骨・ろっ骨・けんこう骨・骨盤が大きく変形している | 12級 | |

| 長管骨が変形している | 12級 | 長管骨とは、腕や足を構成する大きな骨のこと |

| 胸腹部臓器の機能に障害が残っている | 13級 | |

※参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第1」から抜粋

神経系・精神的な疾患・その他の後遺障害等級

後遺障害として認められる症状のなかには、神経や精神に関する障害も含まれています。

症状の具合によって等級が違ってくるので、当てはまる可能性がある等級やポイントを見ていきましょう。

| 神経・精神に関する疾患 | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 神経の機能もしくは精神に大きな障害が残り、日常生活において常に介護を必要としている | 要介護1級 | |

| 神経の機能もしくは精神に大きな障害が残り、介護を必要とする機会が多い | 要介護2級 | |

| 神経の機能もしくは精神に大きな障害が残り、まったく働くことができない | 3級 | |

| 神経の機能もしくは精神に大きな障害が残り、特に軽い作業の仕事以外はできない | 5級 | |

| 神経の機能もしくは精神に大きな障害が残り、軽い作業の仕事以外はできない | 7級 | |

| 神経の機能もしくは精神に大きな障害が残り、できる仕事の幅に大きな制限がある | 9級 | |

| 局部(特定の一部分)に強い神経症状が残っている | 12級 | 交通事故の場合、むちうち(頸椎捻挫)や骨折、じん帯損傷などが該当 |

| 局部に神経症状が残っている | 14級 | |

| その他の症状 | ||

|---|---|---|

| 該当する症状 | 等級 | ポイント |

| 外貌(頭部・顔面・首筋・腕や足の露出部分)にひどい醜状が残っている | 7級 | 醜状とはあざや傷あと、組織の陥没など |

| 外貌に相当程度の醜状が残っている | 9級 | 相当程度の醜状とは、顔面であれば5cm以上の傷で人目につくもの。交通事故で負った傷だけでなく、手術の結果生じたものも含む |

※参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第1」から抜粋

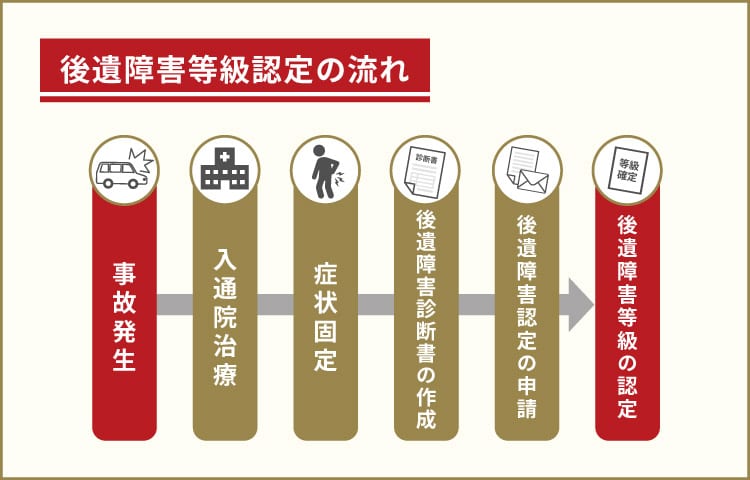

交通事故の後遺障害等級はいつ申請する?認定までの流れ

後遺障害等級認定の申請は、症状固定となってから手続きを行います。

症状固定とは、ケガの治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態のことを指します。

症状固定となり、医師に後遺障害診断書を作成してもらってから、後遺障害等級認定手続を進めるのが基本的な流れです。

後遺障害等級認定手続は、『事前認定』と『被害者請求』の2つがあり、それぞれ特徴があります。

次に、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

「事前認定」相手方の保険会社が手続きを行う

事前認定の場合、基本的に相手方の保険会社が必要な手続きを進めてくれます。

弁護士に依頼しない場合は、この方法で進めるのが一般的です。

医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、あとは認定結果を待つだけなので、申請に伴う負担は少ないといえます。

ただし、申請書類に不備や不足があってもそのまま手続きが進んでしまうため、実際の症状よりも低い等級で認定される可能性があります。

後遺障害等級認定は、提出された書類をもとに審査が進められるので、書類に見落としがあれば認定結果に影響が出てしまう恐れがあるでしょう。

等級が1つ違うだけで、慰謝料や逸失利益の請求に影響が出てくるため、事前認定の方法で手続きを進めるかは落ち着いて考える必要があります。

「被害者請求」被害者自ら申請手続きを行う

被害者請求による手続きの場合、交通事故の被害者自身が後遺障害等級認定に必要な書類を自分でそろえて申請します。

基本的な手続きの流れは、次のとおりです。

- 加害者側の自賠責保険会社に連絡を入れ、書類一式を送ってもらう。

- 被害者の方で必要書類の作成と収集を行う。

- 必要書類をすべてそろえたら、加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する。

- 自賠責保険会社が書類を審査機関に提出して、認定結果を待つ。

- 一定の期間を経て、認定結果が自賠責保険会社を通じて被害者に知らされる。その後、等級に応じた金額が被害者の銀行口座に振り込まれる。

事前認定のときと比べて手続きは複雑であり、特に必要書類をそろえるのに時間や手間がかかってしまうでしょう。

被害者請求を行う際に必要となる書類は、以下のものが挙げられます。

| 書類の種類 | 書類の入手先 |

|---|---|

| 後遺障害診断書 | 病院 |

| 診断書 診療報酬明細書 | 病院 |

| 印鑑証明書 | 市区町村役場 |

| 事故発生状況報告書 | 保険会社から取り寄せて記入する |

| 損害賠償額支払請求書 | Webにある無料のフォーマットを使う |

| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センター (Webからの申請が可能で、交付手数料として1通あたり800円がかかる) |

| 各種検査資料 | 病院 |

| 休業損害証明書 | 勤務先 |

さらに、被害者請求では法律によって、損害賠償請求が行える期間が3年と定められている点にも注意が必要です。

(時効)

第19条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。出典:e-GOV法令検索「自動車損害賠償保障法」

被害者請求に関して、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の被害者請求とは|請求するべきケースと方法を具体的に説明』

後遺障害の等級認定に不満があるなら異議申立てが可能

後遺障害等級認定において、認定結果に不満があるときは「異議申立て」を行えます。

ただし、異議申立てをする際は新たな証拠を用意する必要があり、再審査が行われるまでに1~6ヶ月程度の時間が必要にもなります。

異議申立てにおいても、後遺障害等級認定手続と同様に、「事前認定」と「被害者請求」の2通りで手続きが可能です。

異議申立ての手続きの流れについてまとめると、次のとおりです。

- 異議申立書を相手方の任意保険会社に提出

- 任意保険会社が異議申立書とその他の書類を損害保険料率算出機構に提出

- 自賠責損害調査事務所による審査

- 結果が任意保険会社を通じて申立人に伝えられる

- 異議申立書とその他の書類を相手方の自賠責保険会社に提出

- 自賠責保険会社が書類を損害保険料率算出機構に提出

- 自賠責損害調査事務所による審査

- 結果が自賠責保険会社を通じて申立人に伝えられる

※被害者請求では等級に変更があった場合、結果の通知と同時に等級に応じた保険金が支払われる

事前認定では異議申立書を相手方の保険会社に提出すれば済みますが、被害者請求の場合は多くの書類を用意する必要があります。

納得のいく形で異議申立てを行うなら、多少時間がかかったとしても入念に書類をそろえられる被害者請求のほうがよいでしょう。

また、異議申立てを行っても納得のいく認定結果が得られないときは、自賠責保険・共済紛争処理機構が設けている紛争処理制度を利用するのも1つの方法です。

一度しか利用はできませんが、申請が受理されることで紛争処理委員会で審査が行われ、調停結果を得られます。

異議申立てについてくわしくは以下の記事もご参照ください。

【関連記事はこちら】

『後遺障害の異議申し立て成功確率は15%|認定されるためには?』

交通事故の後遺障害等級認定で気をつけるべきポイント

後遺障害等級認定では、次のような気をつけておくべき点があります。

- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう。

- 症状固定となる前に通院をやめない。

- 保険会社から治療打ち切りを打診されても安易に応じない。

各ポイントについて、それぞれ解説します。

医師に後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級認定では、事前認定・被害者請求にかかわらず、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

整骨院や接骨院では作成してもらえないので、必ず医師の診察を受けて後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

医師は患者から診断書の作成を求められた際に、正当な理由がなければ拒否できないことが法律によって定められています。

第19条2項 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

出典:e-GOV法令検索「医師法」

しかし、症状が回復する見込みがあると診断される場合もあるため、医師とのコミュニケーションで悩んだときは交通事故の解決実績の豊富な弁護士に相談してみましょう。

後遺障害診断書についてくわしくは以下の記事もご参照ください。

【関連記事はこちら】

『後後遺障害診断書とは?請求時によくあるトラブルと対処法』

症状固定となる前に通院をやめない

後遺障害等級認定を行う際は、症状固定となる前に通院をやめないようにしましょう。

症状固定とは、先に述べたようにケガの治療を続けても症状の改善が見込まれない状態をいいます。

完治もしくは症状固定となるまで治療を続けなければ、実際の症状が正しく診断書に反映されなくなる恐れがあります。

継続した治療を続けていたかどうかは、後遺障害等級認定に影響を与える部分であるため、しっかり治療を行っていないと、後遺障害慰謝料の請求に影響が出る可能性があります。

ケガの状態が良くなってきたからといって通院の必要性を自分で判断するのではなく、医師に相談したうえで指示に従ってみましょう。

保険会社から治療打ち切りを打診されても安易に応じない

交通事故のケガの場合、治療を続けて3~6ヶ月ほどたったタイミングで、相手方の保険会社から治療の打ち切りを打診されるケースがあります。

治療が打ち切りとなれば、その後の治療費を請求できなくなるため、落ち着いて対応することが大切です。

保険会社から治療の打ち切りを打診されても、必ず応じなければならないものではありませんが、医師や弁護士に相談することを忘れないようにしましょう。

保険会社とのやりとりで疲れてしまう前に、第三者にアドバイスを求めることが大事です。

交通事故の後遺障害慰謝料をしっかり請求するには弁護士に相談

交通事故による後遺障害慰謝料をきちんと請求するには、交通事故案件で解決実績が豊富な弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得られます。

- 後遺障害等級認定の申請のサポートを任せられる

- 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

- 保険会社との示談交渉の手続きを任せられる

- 慰謝料以外の損害賠償金をもれなく請求できる

それぞれのメリットについて、さらに詳しく解説します。

後遺障害等級認定の申請のサポートを任せられる

弁護士には後遺障害等級認定の申請のサポートを任せることが可能です。

特に交通事故案件の解決実績の豊富な弁護士に依頼すれば、専門的で難しい後遺障害診断書の内容を細かくチェックしてもらえます。

実際の症状と照らし合わせてチェックしてもらえるので、何か問題があれば医師に対するアドバイスなども行ってくれます。

また、後遺障害等級認定の手続きは診断書の作成だけでなく、検査資料など多くの書類を集める必要があります。

審査は提出された書類をもとに行われるので、ミスなく書類をそろえるためにも、申請においても弁護士にサポートをしてもらうほうがよいでしょう。

必要な書類をきちんとそろえることで、納得できる認定結果を得られる可能性が高まります。

また、異議申立てなどの手続きも速やかに対応してもらえるので、手続きの難しさにためらうことなく、必要な申請を行えるはずです。

交通事故案件で多くの解決実績を持つ弁護士法人・響の事例を紹介します。

弁護士に相談をすることで、実際に示談金が増額するケースがあることを押さえておきましょう。

後遺障害の事前認定12級5号で提示が46万円→900万円に増額

信号待ちで停車中に後方から追突された事故で、頚椎捻挫・腰椎捻挫・腰部神経根炎となり1ヶ月の入院と7ヶ月半の間通院していました。

相手の保険会社からは、治療費の打ち切りと示談金46万円を提示されましたが納得がいかず弁護士に依頼しました。

その後、治療期間の延長が認められ、症状固定後、後遺障害等級についても12級に認定されたため、示談金を900万円まで増額できました。

(40代女性・介護職)

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

弁護士に依頼することで、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料請求が行えます。

自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)とでは、請求できる慰謝料額に大きな差があるので、適正な補償を受けるには弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。

最終的な慰謝料額は、相手方の保険会社との話し合いによって決められますが、プロの保険会社を相手に交渉するのはハードルが高いといえます。

交通事故案件において数多くの解決実績を持つ弁護士であれば、依頼者の意向に沿った形で示談交渉を進めてくれます。

弁護士基準についてくわしくは以下の記事もご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?他の基準と表で比較』

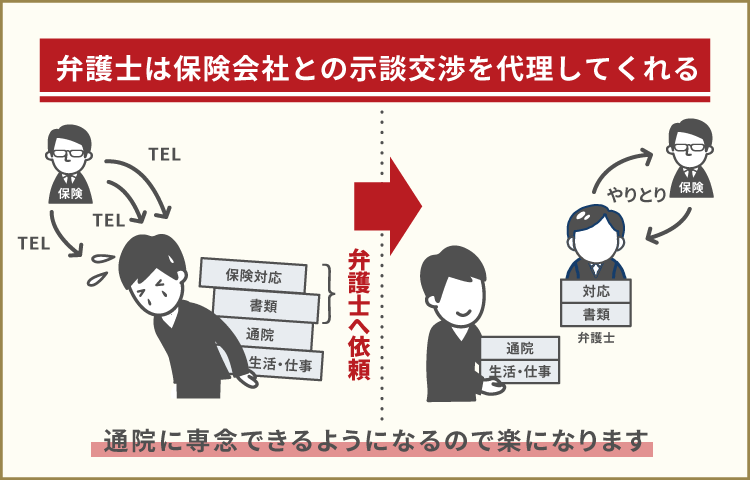

保険会社との示談交渉を任せられる

弁護士に依頼をすることで、心理的な負担を感じやすい保険会社との示談交渉を任せられます。

慰謝料などの補償は、示談交渉の場で決められますが、相手方の保険会社に自分の主張が認めてもらえず、ストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

話し合いがなかなかまとまらず示談交渉が長引けば、実際に補償を受けるタイミングも先延ばしとなります。

保険会社との示談交渉を弁護士に任せれば、スムーズに交渉が進む可能性が高まり、結果として早期解決に結びつきやすくなるでしょう。

また、保険会社と直接やりとりを行わずに済むため、示談内容について落ち着いて判断できる環境が整えられます。

慰謝料以外の損害賠償金をもれなく請求できる

交通事故における慰謝料以外の損害賠償金についても、弁護士に依頼をすることでもれなく請求できます。

後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益や休業損害など、事故の状況に応じてさまざまな項目で請求できる可能性があります。

しかし、金額の算出やそもそも請求可能かどうかの判断は専門的な知識が求められるため、一般の方にはハードルが高い面があるでしょう。

交通事故案件の解決に精通している弁護士であれば、さまざまなケースを把握しているため、個別の事情に沿った形で損害賠償金を請求してくれます。

慰謝料以外の部分でどれくらいの補償が受けられるのか気になったときは、交通事故案件に強い弁護士に相談してみましょう。

【まとめ】

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。

しかし、後遺障害等級認定の手続きは専門的な内容が多く、初めて手続きを行う際は何から手をつければよいのか迷ってしまう部分もあるものです。

また、ご自身で手続きを行う場合も認定結果に納得できなかったり、相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まず悩んでしまったりすることもあります。

弁護士法人・響では、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、ご依頼者様の事情に沿った解決策を提案いたします。

弁護士費用特約を利用すれば、自己負担がなくご依頼できる場合もありますし、弁護士費用特約がない場合でも相談料・着手金無料で対応させていただきます。

交通事故の被害に遭って、後遺障害等級認定の手続きや慰謝料の請求などでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中