交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?損害賠償金請求の流れを解説

交通事故によって大切なご家族が亡くなられてしまったとき、残されたご遺族の悲しみは筆舌に尽くしがたいものです。

悲しみや不安はお金では埋めることはできませんが、適正な慰謝料を受け取ることで生活を立て直し、明日への一歩を踏み出すきっかけをつくれるはずです。

慰謝料には一定の相場があり、慰謝料以外にも受け取れる損害賠償金もあります。

しかし計算は複雑で、相手側の保険会社と交渉をしなければならないため、負担も大きいものです。

少しでも負担を減らすためには、交通事故案件に精通した弁護士に相談をしてみましょう。

この記事では、慰謝料請求の流れと相場について詳しく解説します。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の被害者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の死亡慰謝料の相場と3つの基準

交通事故によってご家族が亡くなられて相手に対して適正な慰謝料を請求するには、相場を押さえておくことが大切です。

特に、慰謝料額の計算準によって、請求できる金額は大きく異なる点を理解しておきましょう。

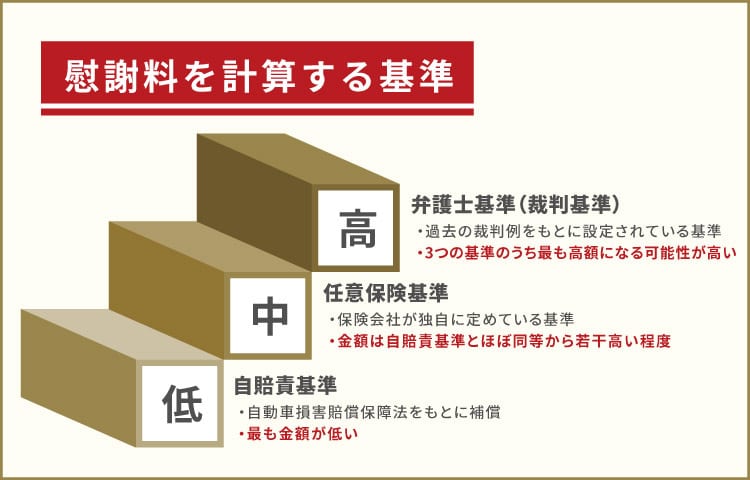

慰謝料を計算する基準は、

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

の3つがあります。

慰謝料額は3つの基準の中では、弁護士基準が最も高額になります。

人の命をお金に換算することはできませんが、適正な補償を受けることは残された遺族にとっても大事なことです。

次の計算基準によって、どれくらい違ってくるのかを次に見ていきましょう。

最低限の補償である自賠責保険基準

「自賠責保険」とは、すべての自動車に契約が義務付けられている保険です。自動車事故によって死傷を負わせた場合に交通事故の被害者が最低限の補償を受ける仕組みです。

自賠責保険基準で計算をする場合、死亡慰謝料は「被害者本人の慰謝料」と「近親者(遺族)の慰謝料」でわけて計算されます。

被害者本人分は一律で400万円と決められており、近親者(遺族)の慰謝料は請求する人数によって加算されます。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年3月31日以前に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は350万円となります。また、遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母、配偶者および子とされています。

〈本人分の死亡慰謝料〉

| 死亡慰謝料 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 400万円 |

〈遺族分の死亡慰謝料〉

| 慰謝料を請求する遺族の人数 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1人 | 550万円 |

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

※被害者に扶養家族がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

たとえば遺族2人(扶養家族)のケースでは

となります。

保険会社が独自に定めている任意保険基準

「任意保険基準」は、保険会社が独自に定めている計算基準です。

保険会社によって金額が異なり、詳細は開示されていませんが、自賠責保険基準と同程度か若干高くなる程度といわれています。

自賠責保険基準と任意保険基準で慰謝料額を比較すると、次のようになります。

〈被害者が「一家の支柱」で、扶養家族が2人いるケース〉

| 死亡慰謝料(近親者慰謝料を含む) | 任意保険基準 |

|---|---|

| 1,500万円~2,000万円 |

慰謝料額は被害者が家庭内でどのような役割を担っていたかで判断され、一家の支柱(家計を主に支えている存在)である場合は1,500万円~2,000万円程度が目安となります。

相手側の保険会社に任せると、上記のような水準になることを押さえておきましょう。

最も高額になる可能性がある弁護士基準

「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例をもとに設定されている基準です。弁護士に示談交渉を依頼すると、この基準で慰謝料を計算してくれます。

3つの計算基準のなかでは、もっとも高額になる可能性の高い基準です。

ほかの基準と比較してわかるように、弁護士基準(裁判基準)と自賠責保険基準とでは、亡くなった方の家庭内での役割が同じでも金額に大きな違いがあります。

| 亡くなった方の家庭での立場 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他 | 2,000万円~2,500万円 |

※近親者慰謝料を含みます。

亡くなられた方の家庭での立場によって慰謝料額は変わりますが、弁護士基準はほかの計算基準と比べて高額になります。

弁護士基準で実際にどれくらいの金額が支払われたのかを知るためには、過去の裁判例を参考にしてみましょう。

「赤い本」に載っている裁判例

実際に支払われた慰謝料の額を知りたい場合は、裁判の例が記載されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称赤い本)という本が参考になります。

赤い本に掲載されている、死亡事故の慰謝料額の例を紹介します。

【裁判例1】秋田地裁・平成22年9月9日判決)追い越し禁止の片側一車線の道路を走行中に起こった事故です。 加害者の車が対向車線にはみ出たところで、進行してきた被害者の車と衝突してしまい、乗っていた姉妹が死亡しています。加害者側の全面的な過失が認められ、姉妹それぞれの本人分の死亡慰謝料として各2,200万円が支払われています。また、遺族への慰謝料として父母のそれぞれに600万円が支払われました。

【裁判例2】仙台地裁・平成20年10月29日判決加害者の居眠り運転によって起こった事故です。 赤信号に気づかずに交差点へ進入してしまい、被害者の車と衝突した影響で被害者は脳挫傷で亡くなっています。死亡慰謝料として2,400万円、近親者固有の慰謝料として300万円が認められました。

【裁判例3】千葉地裁・平成17年6月23日判決

被害者はジョギング中に飲酒運転をしていた加害者の車にはねられて転倒し、さらに後から来た車にもひかれてしまった事故です。加害者たちはいずれも被害者を救護せず、その場を立ち去ってしまうという痛ましい事故です。死亡慰謝料として2,200万円、近親者固有の慰謝料として1,000万円が認められています。慰謝料の金額に必ずしも納得できるとは限りませんが、少しでも多くの慰謝料がもらえる可能性のある弁護士基準で示談交渉を進めましょう。

高齢者や子どもの場合の死亡慰謝料相場は異なる

亡くなられた方が高齢者や子どもであった場合には、一家の大黒柱の方が亡くなった場合と比較すると家庭における立場が異なるため、慰謝料額も異なってきます。

高齢者の場合はすでに仕事を辞めているケースも多いので、一家の支柱としては認められづらく、慰謝料額はやや低くなる傾向が見られます。

ただし会社経営をして働いていたり、家族の面倒をみていたりした場合は慰謝料が増額する可能性もあるといえます。

一方で、子どもが亡くなったときの死亡慰謝料としては、以下のような水準となっています。

| 死亡慰謝料 ※近親者慰謝料を含みます | 2,000万円~2,500万円 |

| 本人分の慰謝料 | 2,000万円~2,400万円 |

| 遺族分の慰謝料 | 200万円~300万円 |

このように亡くなられた方の年齢や家庭内での立場によって、慰謝料額が異なることを押さえておきましょう。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

死亡慰謝料以外に請求できる賠償金もある

交通事故による損害賠償請求(示談金)では、死亡慰謝料以外にも請求できるものが多くあります。

たとえば事故にあって入院をした後に亡くなられた場合、それまでにかかった入院費用や手術代、付添費用などを相手側に請求できます。

亡くなったときの葬儀代や墓碑建立費、逸失利益などが認められるケースもあります。

具体的にどのような損害賠償請求ができるのか、相場も含めて解説します。

将来受け取れたはずの収入に対する損害賠償「逸失利益」

「逸失利益」とは、交通事故で亡くなっていなければ得られたはずの将来的な収入のことを指します。

弁護士基準(裁判基準)においては、以下の計算式を用いて逸失利益を計算します。

〈逸失利益の計算式〉

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

- 「基礎収入額」とは

- 交通事故にあう前に得ていた年収をベースに算出されるものです。 会社員であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書の内容をもとに計算されます。

- 「生活費控除率」とは

- 収入として得るもののうち、生活費がどのくらいの割合を占めるのかを示したものです。もし存命であれば収入から生活費が支出されていたはずであり、逸失利益の算定にあたっては収入金額から、存命であれば支出されていたはずの生活費を差し引かなければなりません。

- 「就労可能年数」とは

- 原則として67歳までとされています。

- 「ライプニッツ係数」とは

- 将来受け取るはずだったお金を逸失利益という形で前倒して一括で受け取ることになるため、その利益分(中間利息)を差し引くためのものです。

上記をふまえたうえで、具体的な計算例を見ていきましょう。

- 死亡時の年齢:40歳

- 職業:会社員

- 事故前年度の年収:500万円

- 被扶養者の人数:2人以上(生活費控除率30%)

- 逸失利益の概算:6,414万円

- 死亡時の年齢:21歳

- 職業:無職(学生)

- 事故前年度の年収のうち基礎収入として認められる部分:なし

- 被扶養者の人数:0人(独身)

- 逸失利益の概算:8,317万円

- 死亡時の年齢:66歳

- 職業:会社役員

- 事故前年度の年収:350万円

- 被扶養者の人数:1人

- 逸失利益の概算:1,635万円

※諸条件を基にした概算ですので必ずしもこの金額になるとは限りません。

扶養家族がいて、一家の支柱としての役割を担っていた方ほど、逸失利益は高くなる傾向があります。

また、事故にあったときに学生で収入がなかったとしても、逸失利益は将来得られたはずの収入をもとに計算をします。

葬儀代や墓地の購入費用などの「葬儀関係費」

交通事故によってご家族が亡くなられた場合、葬儀を行うことになりますが、葬儀関係の費用も請求が可能です。

- 葬儀代

- 通夜など法要にかかる費用

- 火葬・埋葬費用

- 墓石や墓地の購入費

具体的な金額は計算基準によって異なり、自賠責保険基準で100万円程度、弁護士基準(裁判基準)で150万円程度となっています。

相手側に請求漏れがないように、葬儀関連で支出があったときはきちんと見積書や領収書などを保管しておきましょう。

病院へ入通院していた場合の「入通院慰謝料」

ご家族が亡くなられる前に医療機関で通院や入院をしていたときには、入通院慰謝料や治療費、付添看護費なども請求可能です。

入通院慰謝料は死亡慰謝料とは別に請求できるものであり、弁護士基準(裁判基準)では以下のようになります。

■通院慰謝料(重傷)

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 105万円 |

| 6ヶ月 | 116万円 |

■入院慰謝料(重傷)

| 入院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 53万円 |

| 2ヶ月 | 101万円 |

| 3ヶ月 | 145万円 |

| 4ヶ月 | 184万円 |

| 5ヶ月 | 217万円 |

| 6ヶ月 | 244万円 |

家族が入通院に付き添ったり、見舞いのために病院を訪れたりしたときは「付添看護費」や「交通費」 も請求できます。

また、ケガの治療のために仕事を休んで収入が減っていた場合は「休業損害」についても相手側に支払いを求めることが可能です。

弁護士基準では事故前の収入を基に算定される一日あたりの基礎収入額×認定された休業日数、自賠責保険基準では原則として1日あたり6,100円が休業損害として認められます。

弁護士の〈ここがポイント〉

慰謝料以外にも請求できるものは多くあります。逸失利益や葬儀代のほかにも、亡くなられる前に医療機関に通われていたり、仕事を休んでいたりした場合は入通院費用や休業損害なども請求可能です。しっかりと請求しましょう。

交通事故の死亡慰謝料は誰が請求する?

交通事故における「死亡慰謝料」は、事故の被害にあったことで受けた精神的な苦痛に対する補償という意味があります。

そのため年齢や職業などに関係なく、「亡くなられた被害者本人の慰謝料」と「近親者固有の慰謝料」が受け取れます。

本来であれば事故にあった本人が受け取るものですが、慰謝料は相続することができるのでご遺族が請求することになります。

慰謝料には相場があり、適正な金額を請求することで亡くなられたご家族の無念を少しでも晴らすことにつなげられるはずです。

しかし、相手方の保険会社とのやりとりに気がめいってしまう場面も少なくありません。

交通事故案件に詳しい弁護士に相談をするほうが、精神的な面で負担を軽くできるでしょう。

死亡慰謝料は遺族(相続人)が請求できる

交通事故の死亡慰謝料は従来、慰謝料請求権に関する「一身専属権」という考え方から、相続の対象になるかどうかが争われていました。

一身専属権とは、権利の性質上、特定の人だけが享有・行使することができ、他の人が承継することができない権利のこといいます。

仮に、慰謝料請求権が一身専属権だとすると、亡くなられた方本人の死亡慰謝料請求権が相続の対象とならず、残された遺族(相続人)は本人の死亡慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

しかし最高裁により、被害者本人が取得した慰謝料請求権は遺族に相続されるという判決が下されました(昭和42年11月1日判決)。

これにより、死亡慰謝料は遺族に相続ができるという考え方が一般的になっています。

事故による恐怖は亡くなられたご本人にしかわからないものの、遺族が精神的に受けた苦痛は計り知れないものがあります。

少しでも亡くなった方の無念を晴らすためにも、遺族がしっかりと慰謝料請求をしていくことが大切です。

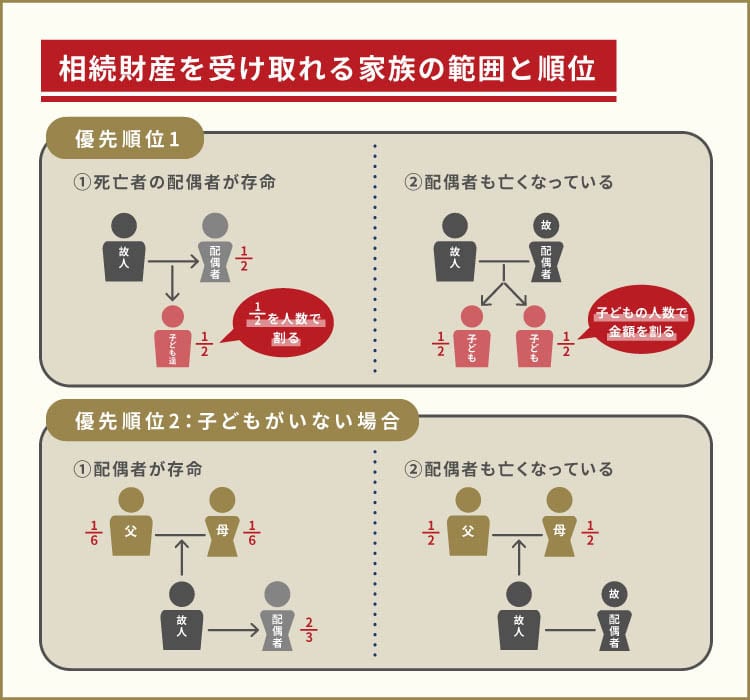

相続人になれる人と相続できる割合

交通事故の死亡慰謝料は「亡くなられた本人の慰謝料」を相続人が受け取り、「近親者慰謝料」を近親者固有の慰謝料が認められたご遺族が受け取ります。

相続人は配偶者と子、配偶者と父母、子のみなど、被害者の戸籍状況によって変わってきます。

各慰謝料を請求することができる方をまとめると、次のようになります。

| 慰謝料の種類者 | 請求権者 |

|---|---|

| 本人分の慰謝料 | 法定相続人 |

| 近親者固有の慰謝料 | 配偶者・子・父母など ※被害者様の状況によって変わります |

亡くなられた本人の慰謝料については、相続人全員が合意をすれば、相続分の割合や受け取る相手を自由に決められます。

ただ、相続人間で不公平感が生じてしまわないように「法定相続分」についても理解をしておく必要があります。

〈法定相続人(法定相続分)とは〉

法定相続分は、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続するときに、それぞれの相続人の取り分を法律で決めたものです。

| 法定相続人 | 法定相続分 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||

| 子がいるケース | 配偶者がいる | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |

| 配偶者がいない | ー | 1 | ー | ー | |

| 子がいないケース | 配偶者がいる | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |

| 配偶者がいない | ー | ー | 1 | ー | |

| 子・父母がいないケース | 配偶者がいる | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |

| 配偶者がいない | ー | ー | ー | 1 | |

| 配偶者のみ | 1 | ー | ー | ー | |

交通事故は突然起こるものなので、被相続人の遺言書がないことも多いです。

話し合いによってどのように相続するかを決める際には、法定相続分に気をつけて相続人間でもめてしまわないようにしましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉

死亡慰謝料は遺族(相続人)が請求します。「亡くなられた被害者本人の慰謝料」と「近親者固有の慰謝料」があり、法定相続分がある点に注意が必要です。遺言書がない場合は、相続人どうしが話し合って相続のやり方を決めます。

内縁関係者は相続人になれない

内縁の妻(夫)など、婚姻届を提出しておらず法律上配偶者として認められていない関係の人は相続人になれません。

また離婚した元配偶者も相続人になれません。

認知した子ども(婚外子)は相続人になれる

法的な婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを「婚外子(非嫡出子)」といいます。

婚外子であっても認知されていれば相続人として慰謝料を受け取ることが可能です。

交通事故の死亡慰謝料を請求する流れ

死亡慰謝料やそのほかの損害賠償をしっかりと請求するためには、どのタイミングで相手方との示談交渉を進めるべきかを確認しておきましょう。

事故が発生してから示談金を受け取るまでの流れを表すと、以下のようになります。

- 交通事故の発生

- 入院・治療

- 死亡

- 通夜・葬儀、四十九日の法要等

- 示談交渉

- 示談成立

※示談が成立しなかった場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判 - 示談金の支払い

次に、死亡事故において示談交渉を行うポイントを解説します。

死亡慰謝料には時効もある

慰謝料を請求するための損害賠償請求権には「時効」があります。

交通事故での損害賠償請求権は、損害の発生や加害者の存在を知った日の翌日から数えて一定の期間で消滅してしまいます。

死亡事故の場合では「5年」で時効が成立するため、損害賠償の権利を失ってしまう前に相手方に請求することが重要です。

いつまでも請求をしないと、時効によって請求権が消滅してしまいます。

交通事故(人身についての損害)による損害賠償請求権の時効

被害者が交通事故の加害者及び損害を知った時の翌日から5年(民法724条の2)

気持ちが落ち着いてきた段階でなるべく早く示談交渉を進めていくことを考えてみましょう。

精神的につらいかもしれませんが、示談交渉が長引いてしまったり、裁判まで争ったりすることも考えて早めに交渉を始める必要があります。

交通事故の死亡慰謝料には税金はかかる?

交通事故で被った損害に対する慰謝料には、原則として税金はかかりません。

慰謝料は交通事故の被害による精神的な苦痛への補償を目的としており、損害賠償は、所属税法上非課税であることが定められているのです。

一方で、亡くなった方が加入していた保険会社から受け取った保険金(人身傷害保険から死亡保険金を受け取ったケースなど)には、税金がかかる場合もあるので注意が必要です。

死亡慰謝料の交渉は弁護士に相談する

ご家族を亡くされた悲しみを負ったまま、相手との話し合いを進めるのは辛いかもしれません。

しかしあまり顔を合わせたくないからといって、保険会社に任せきりにしてしまっては、相場よりも低い示談金を提示される場合もあります。

自力で示談交渉を進めるのも1つの方法ですが、死亡事故の場合は示談金も高額となるため、相手側が素直に非を認めてくれるとはかぎりません。

そのような示談交渉の負担を減らすためには、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

専門的な知識と交渉のノウハウをもった弁護士であれば、うまく交渉を進めてもらえます。

示談交渉を弁護士に任せるメリットについて見ていきましょう。

メリット1 慰謝料を弁護士基準で請求できる

弁護士に対応を依頼すれば、慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求できます。

前の章で紹介した通り、弁護士基準は3つ計算基準の中でもっとも高額となる可能性のある計算基準です。

命の重さをお金に換えることはできませんが、亡くなられたご家族の無念を晴らすためにも適正な金額を請求することが大切です。

また、慰謝料以外の損害賠償金ももれなく請求できる可能性があります。

経験が豊富な弁護士であれば、さまざまな事故の事例に対応しているため、心強い味方となってくれるはずです。

メリット2 保険会社との交渉をお任せできる

示談交渉では相手方の保険会社とやりとりを行うことになりますが、事務的な対応や配慮に欠けた対応をされて不快感を抱くこともあるようです。

弁護士に交渉を依頼すれば、交渉の一切を任せることができます。

嫌な思いをしないためにも、保険会社との交渉は弁護士に任せてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響では、遺族のご家族の方々の思いをしっかりと受け止めて、ていねいに示談交渉を進めてまいります。

保険会社とのやりとりが負担と感じる場合は、お気軽にご相談ください。

メリット3 受け取れる慰謝料を増額できる可能性がある

交通事故案件に詳しい弁護士に依頼をする大きな利点としては「過失割合が変更できる」可能性があげられます。

過失割合とは、交通事故が起こった原因が当事者間でどの程度の割合であったかを示すものです。

死亡事故の場合、慰謝料は高額になる傾向があるため、過失割合がわずかに異なるだけでも実際に支払われる金額に大きな違いが出てきます。

相手方の保険会社に言われるがまま示談交渉を進めてしまうと、不利な条件を提示されることもめずらしくありません。

豊富な交渉経験のある弁護士に任せることで、過失割合の変更によって慰謝料を増額できる可能性があります。

【まとめ】

交通事故によって大事なご家族を亡くされた悲しみは、計り知れないものがあります。

命の重さは金銭によって換算できるものではありませんが、相手側の責任を明確にするためにも、適正な補償を請求しましょう。

しかし葬儀や法要を終えてから、相手方の保険会社と示談交渉を進めるのは精神的な負担も大きいものです。

相手側の思慮に欠ける態度に、不愉快な思いをしてしまうこともあるでしょう。

弁護士法人・響では、ご依頼者様が一日でも早く事故前の平穏な生活に戻れるようにお手伝いいたします。

交通事故の被害でお悩みの場合は、ぜひ一度弁護士法人・響へご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中