離婚問題に関する不安や疑問を

お気軽にご相談ください。

0120-037-079

- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる

- 早期解決が期待できる

- 書類作成や相手との交渉を代行できる

目次

1.そもそも養育費とは?

養育費って何?

養育費の決め方についてお話する前に 「そもそも養育費とは?」について、 少しだけお話させてください。

養育費とは?

養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。 養育費の支払い義務は、子どもと同居していない親(非監護権者)から子どもと同居している親(監護権者)に対して生じます。この義務に基づいて子どもが経済的・社会的に自立するまで支払われるのが原則です。

養育費は親権者親子の生活費と誤解されがちですが、あくまで子どものためのお金です。それだけは忘れないようにしてくださいね。

養育費の義務はどこまで?

親が子どもに対して負う義務を扶養義務といいます。では親はどの程度まで子どもの扶養義務を果たさなければならないかというと、法的には「自分と同じ水準の生活を保持する」とされています。

親の未成熟子に対する扶養義務は、親の存する余力の範囲内で行えば足りるようないわゆる生活扶助義務ではなく、いわば一椀の飯をも分かち合うという性質のものであり、親は子に対して自己と同程度の生活を常にさせるべき、いわば生活保持義務なのである。

(大阪高等裁判所平成6年4月19日審判)

そのため、養育費を支払う非親権者となった場合は「養育費」をきちんと支払い、子どもの生活を保持する必要があります。

裏を返せば、たとえ離れていても親は子どもの成長を見守る権利もあるということ。養育費が親と子を結びつける絆の証ともいえるのではないでしょうか?

養育費はどうやって決める?

前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。

ではどうやって養育費を決めるのかというと、養育費は親どうしの話し合いによって決めるのが理想です。

もし離婚していなかったら、例えば子どもが進学するときは子どもの希望や学力、それから夫婦の収入などを踏まえ、家族で話し合って進学先を決めますよね?

養育費もその原則は変わりません。

夫婦の合意さえあれば、養育費の金額などは自由に決められるのです。

もし話し合いで決まらない場合は?

養育費について合意がなされない場合は、以下のようなステップで決めることになります。

1.調停

家庭裁判所に申し立てて、裁判所の調停委員も交えて再度話し合います。調停委員は法律や過去の判例なども踏まえて、話し合いを仲介してくれますが、夫婦間の合意が必要となります。

2.審判

調停が成立しなかった場合は、最終的に家庭裁判所が審判を下して養育費を定めます。

裁判所で争う以上、手続きや主張に不備は許されません。もし話し合いで解決できない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

養育費の話し合いで決めること

自由に話し合って決めるといっても、金額以外に何を決めればいいのかもわからないものですよね…。

養育費で決めることといえば金額と思われがちですが、それだけではありません。 養育費の話し合いで最低限決めるべきポイントは以下の3つです。

- ・金額

- ・支払い期間

- ・支払い方法

では次の章からは、これら3つのポイントの決め方について、具体的にお話しますね!

2.養育費の相場〜金額はどうやって決める?〜

養育費の話し合いでまず最初に決めるべきは、やはり金額です。

先ほどもお話したとおり、養育費の金額は「親と同じ生活水準を保てる額」が原則ですが、親どうしの合意があればいくらにしても構いません。

しかし、何かしら基準がないと話し合いなんてできませんよね。

実は「養育費算定表」というものがあるのをご存知ですか?

養育費算定表は、東京・大阪の裁判所が定めたもので、調停や審判になったときにも参考とされています。つまり養育費の基準となっているものです。

計算方法はそれほど難しくなく、夫婦の年収、子供の人数・年齢によってシートが分かれているので、自分の状況を当てはめればすぐに相場がわかります。

- 子ども1人(10歳)

- 父(非親権者)会社員:年収400万円

- 母(親権者)会社員:年収300万円

養育費の相場は 2~4 万円

- 子ども2人(5歳、8歳)

- 父(非親権者)会社員:年収600万円

- 母(親権者)家事担当:年収0円

養育費の相場は 8~10 万円

- 子ども1人(17歳)

- 父(非親権者)自営業:年収500万円

- 母(親権者)パート:年収100万円

養育費の相場は 6~8 万円

- 子ども3人(5歳、8歳、17歳)

- 父(非親権者)会社員:年収800万円

- 母(親権者)自営業:年収200万円

養育費の相場は10~12万円

もちろん計算してみて「少なすぎる!納得できない」「高すぎる!そんなに払えない」とお思いになった方もおられるかもしれません。

養育費算定表はあくまで基準ですので、実際の話し合いでは算定表をもとにたとえば、

「塾に通わせたいから半額出して」

「親の面倒も見なきゃいけないから、1万円低くさせて欲しい」

「病気にかかったときの医療費は別で請求」

といった具合に話し合って決めましょう。

「養育費算定表」はもう一つある!?

実は養育費算定表は上で紹介した裁判所が定めたものと、もう一つ、日本弁護士連合会(日弁連)が定めたものがあります。

計算方法はほぼ同じなのですが、日弁連が定めた算定表の方が養育費が高くなるように設定されています。弁護士に相談した場合であれば、日弁連が作成した養育費算定表を使用できるかもしれませんが、実際の裁判になるとやはり裁判所の算定表が利用されています。

3.養育費の支払い期間〜いつまで支払う?〜

養育費を決めるときは、金額ばかりに目が行きがちですが「いつまで支払うか?」、つまり支払い期間も決めておくべきポイントです。

親権者は「子どもが就職するまで」と思っていたら、非親権者は「高校卒業まで」と思っていた、というトラブルは決して少なくありません。

では、養育費の支払い期間について、基準や法的な決まりがあるのかというと、

一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。

民法では、親は「未成熟子」に対して扶養義務を負っているとされています。未成熟子とは法律用語で、経済的に自立していない子どもを指すので、自分で稼いで生活できるようになってようやく「扶養義務がなくなる」といっていいでしょう。

具体例をお話すると、例えば「20歳を過ぎた大学生」は、未成熟子とされています。多くの大学生がアルバイトをしていますが、学費を含めて自分で生計を立てているとはいえないためです。

また不幸にも子どもに障害があり働けない場合も、20歳を超えても払い続けるのが義務とされています。

一方で、高卒ルーキーのプロ野球選手のように、高校卒業時点で社会人として生活していれば、20歳に満たなくても未成熟子とはいえないケースもありえます。

ー 裁判所が20歳以上の子どもに養育費の支払いを命じた例 ー

「現在、男女を問わず、4年制大学への進学率が相当に高まっており(略)、こうした現状の下においては、子が4年制大学に進学した上、勉学を優先し、その反面として学費や生活費が不足することを余儀なくされる場合に、(略)協議が調わないとき又は上記親子間で協議することができないときには、子の需要、親の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めることとなる」

(東京高等裁判所 平成22年7月30日決定)

離婚協議で「20歳まで」と決めてしまうと、子どもが4年制大学への進学を希望した場合は、親権者が大きな負担を背負う羽目になってしまいます。

一方で、子どもがまだ幼いときに離婚するようなケースでは、大学まで進学するかどうかをその場で決めるのも酷な話かもしれません。

ですから、例えば「高校を卒業する時点で改めて相談」といった具合に一定期間を決めておいて、改めて話し合いの場を設けることを確約しておくというのも方法の一つです。

4.養育費の支払い方法〜どのように支払う?〜

「養育費は毎月支払うもの」と思っていませんでしたか?

実は夫婦間の同意があれば一括払いも可能です。

養育費を一括、分割で支払うとして考えられるメリット・デメリットは以下のとおりです。

| 一括払い | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

| 分割払い | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

| 一括払い | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

| 分割払い | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

一括払いにするうえでネックになるのは、なんといっても「多額の養育費を一度に支払う」ことです。

例えば毎月3万円の養育費を15年間払うとすると合計で540万円になります。 それを離婚時に一括で支払うというのは非現実的ですよね。そのため、ほとんどの夫婦が分割払いを選択しています。

では、一括払いが有効なケースはというと…

- 「離婚後は相手ともう関わりたくない」

- 「子どもが大学の入学前でまとまったお金が必要」

- 「あと数年で子どもが成人する(就職する)」

以上のようなケースであれば検討の価値アリです。

最後に、分割払いにせよ一括払いにせよ、支払い方法はきちんと決めておきましょう。 離婚協議は養育費の他にも決めるべきポイントがたくさんあるので、支払いの期日など忘れがちになるものです。

期日を決めるのはそれほど大変ではありません。例えば「毎月●日に●●の口座に振り込む」といった具合でいいので、忘れずに決めてくださいね。

養育費の話し合いで決めるべきことまとめ

養育費の話し合いで決めるべきは以下の3点!

| 金額 | 支払方法 | 期間 |

|---|---|---|

| 「養育費算定表」をもとに話し合い | 多くは毎月分割払い、支払日を決めるのも忘れずに! | 原則は「子どもが自分で生計を立てられるまで」一定期間を定めて、時期が来たら再度話し合うというのもアリ |

5.養育費を決めるときにトラブルになりやすいケースと対処法

ではここで、養育費を決めるうえでよくある疑問やトラブルになりやすい点についてもお話します。

税金

「養育費に税金はかかるの?」

養育費は基本的に所得税などの税金はかかりません。

しかし、贈与税に関しては例外があります。 その例外とは養育費を一括払いにしているケースです。

贈与税は年間110万円を超える金銭の授受が発生したら納めなくてはなりませんが、養育費は例外的に課税対象にはなりません。

しかし、数百万もの養育費が一括で支払われ、投資や借金の返済など子どもの養育とは無関係なものに充てられた場合は、贈与税が課税される可能性があります。

扶養控除

「養育費を払っているのだから、扶養控除は適用されるのでは?」

結論からいうと養育費を支払っている人も扶養控除が受けられます。 ただし以下の条件があります。

・子どもが16歳以上である

2012年の法改正で「年少扶養控除」は廃止になり、現在16歳未満の子どもに扶養控除は適用されていません。

・一方の親のみが適用される

扶養控除は、基本的に申請をした人が控除の対象になります。 両者が申請した場合、親権に関係なく所得税が多い方が適用される可能性が高いですが、やはり親権者に理解してもらう努力は必要です。

話し合いをする際には「養育費を多めに支払うから」と譲歩する姿勢を見せておくのも方法かもしれませんね。

養育費と税金や扶養控除についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

親権と引き換えに養育費の免除はアリ?

「養育費は払わなくていいから親権は渡したくない」

「親権を放棄する代わりに養育費は払わない」

コレって離婚協議でありがちな話ですよね。

実際の金銭は親権者が受け取りますが、養育費は「あくまで子どもを育てるための費用」です。したがって養育費を引き換えに親権を争うというのは親の都合でしかなく、子どもの立場で考えてみたら迷惑な話といわざるをえません。

子どもが養育費を請求できる?

「親どうしの取り決めで養育費をもらってないけど…請求できないかな?」

両親の離婚によって十分な経済的な扶養を受けていなければ、子どもが親に養育費を請求することも可能です。 ただし「過去をさかのぼって全額請求する」というのは難しく、請求した時点から自立するまでが原則になります。

どうしても相手と話し合いたくない!

「もう話し合いができる状態じゃない…」

これまでの夫婦生活で、相手と話し合いどころか 「もう顔も合わせたくない」という方もいるかと思います。

だからといって、大事な子どものためには養育費を 決めないわけにはいきません。 電話やメールなどで直接対面を避けるという方法も ありますが、話がなかなか進まない可能性もあります。

どうしても話し合いたくない場合には、弁護士に介入してもらうという選択肢もあります。

相手に会わずに交渉できますし、法律の知識を駆使して有利に交渉を進められる点もメリットです。養育費を含む離婚の話し合いは当事者どうしで行うのがベストですが、最終手段として選択肢の一つには残しておきましょう。

6.養育費が決まったら…「公正証書」を作成

養育費の話し合いを進めるうえでさらに重要なポイントがあります。

それは合意内容を「公正証書」に残しておくことです。

公正証書は公文書として高い信用力を備えています。万が一離婚後に元夫婦間でトラブルになったときでも非常に役立ちます。

公正証書とは?

公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。 法的な効力を備えた公文書ですので、養育費などの金銭を支払う約束を 公正証書にしておくと、その約束が守られる安全性が高くなります。

養育費を払わない人はとても多い!

養育費を決めた後で重要となるのは子どもが自立するまで、支払いが続くかどうかです。

「離婚時に決めたのだから、守ってくれるだろう」と受け取る側は考えてしまいがちですが、年月がたつにつれ未払いになるケースが非常に多くあります。

なぜなら長期に及ぶ養育費の支払いは負担が大きく、年月の経過とともに子どもに対する意識も薄くなりがちだからです。

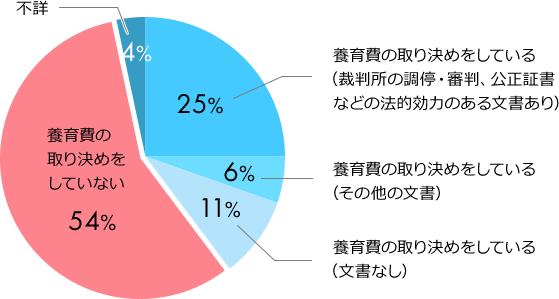

厚労省の「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」によれば、養育費の受給率は次のようになっています。

母子世帯になってからの年数と養育費の受給率

| 0~2年 | 27.8% |

|---|---|

| 2~4年 | 20.6% |

| 4年目以降 | 16.5% |

驚くべきことに全体の約8割が、子どもが成人するまで養育費を払っていないんです!

元夫が養育費を支払う母子家庭でのデータですが、年数が経つにつれて受給率が低下していることからも、養育費は次第に支払われなくなることは明らか。

しかも、養育費を受ける側の親の中には「どうせ払ってくれない」、「これ以上関わりたくない」という思いから養育費を諦めてしまう方もいるのが実態です。

養育費は金額や期間を決めるよりも支払いを続ける方が難しい、といっても過言ではないでしょう。

だからこそ、離婚時に取り決めた養育費は公正証書という法的効力のある書面に残しておく必要があるのです。

母子世帯の母の養育費の取り決め状況等

養育費が支払われなければ強制執行による差し押さえが可能

公正証書には裁判の判決と同じくらいの高い効力があります。

たとえ養育費が支払われなくなった場合でも、公正証書が あれば裁判所の手続きを経ることなく、即座に相手の資産 を強制的に差し押さえが可能です。

裁判所が差し押さえを許可した場合、おもに対象となるもの は以下のとおり。

- ・給与

- ・自宅などの不動産

- ・銀行口座

- ・車などの動産

中でももっとも可能性が高いのは「給与」です。 勤め先から毎月必ず支払われるものですから、確実に回収しやすいというのがその理由です。

差し押さえできる給与は手取りの4分の1が限度ですが、支払う方にとってはさらに大きなリスクがあります。それは会社に知られてしまうことです。

毎月の給与から自動的に差し引くため、裁判所が差し押さえを許可すると、会社に連絡が行きます。差し押さえが執行されたからといって会社が減給や降格を命じるわけではありませんが、社内の同僚や上司からの信用低下は避けられないでしょう。

このような理由から、養育費を支払う方にとって公正証書の作成は、リスクに感じられるかもしれません。

だからこそ養育費の話し合いの段階では、無理なく払えるような金額に設定しておくべきです。

養育費の話し合いでよく見かけるのが、養育費を支払う方が「もう話し合いが面倒!」といって、相手の無理な要求に従ってしまう、というケース。高額な養育費に嫌気がさし、やがて支払えなくなることも養育費未払いの原因になっています。

養育費の支払いが滞ってしまうと、真っ先に被害を被るのは子どもです。不自由な思いをさせないためにも、養育費の支払いの取り決めは公正証書に残しておくことが大切でしょう。

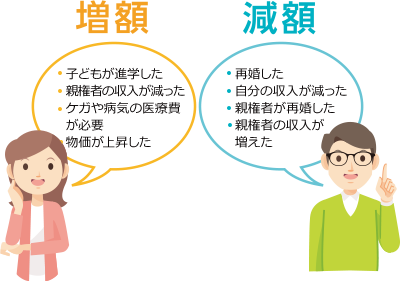

7.養育費は離婚後に減額や増額も可能

「養育費はいったん決めてしまったら、何があっても払い続けなきゃいけないの?」

「子どもが留学したいと言ってきた。今の収入と養育費だけでは足りない…」

養育費はともすれば、10年以上払い続ける可能性があります。減給やリストラ、進学、病気…。その間に何が起こるかなんて誰もわからないものですよね。

年月を重ねる中で、元夫や元妻、そして子どもの経済状況や家庭環境に変化が生じるのは当然。

ですから、相手との合意があれば、養育費は増額や減額が可能です。たとえ公正証書を作成していたとしても更新できます。

また、万が一相手が話し合いに応じてくれなくても正当な理由があれば、裁判所が変更を認めてくれることもあります。

養育費の金額は子どもの年齢・人数と両親の収入によって決まるものです。これらに著しい変化があったときは変更しましょう。

ここからは養育費を減額・増額できるケースについて詳しくお話しますね!

養育費を減額する条件

まずは養育費が減額できるケースからお話しましょう。

養育費の減額が認められるのは、両親に以下のような生活の変化があった場合です。

| 減額が認められるケース | |

|---|---|

| 養育費を支払う方 | 養育費を受け取る側 |

|

|

養育費を減額するときにも「養育費算定表」を参考にしましょう。

現在のお互いの収入を当てはめてみて、支払っている金額が算定額よりも高いなら減額できる可能性は十分にあります。

ー 裁判所が養育費の減額を命じた例 ー

調停の成立した当時とは申立人の収入が著しく変化したばかりでなく、新たな家庭ができ、そのための生活費を確保せねばならないなど、生活状況が大きく変化したことは明らかであるから、そのような事情変更を考慮し、事件本人らの養育費の額を相当額減ずることはやむを得ないというべきである。

したがって、義務者(非親権者)の減収、再婚して子供が2人生まれたなどを理由に、元妻に送っていた子ども3人分の養育費10万5千円を9万円に減額する。

(山口家庭裁判所 平成4年12月16日審判)

養育費が免除になる可能性も!

例外的に養育費の免除が認められるケースもあります。具体的には以下のようなケースです。

- ・養育費の免除に親権者が合意した

- ・支払う側が生活保護を受けていたり、病気で働けない

- ・親権者が収入が十分な人と再婚し扶養義務が移行した

先ほどもお話したとおり、養育費の金額は夫婦だったときの収入によって決まるもの。したがって支払う側が無収入状態の場合や親権者に十分な収入があれば、免除になる可能性があります。

離婚後に養育費を減額する方法についてはこちらの記事でさらに詳しく解説!

養育費を増額する条件

反対に養育費を増額できる条件も見ていきましょう。

| 増額が認められるケース | |

|---|---|

|

ー 裁判所が養育費の増額を命じた例 ー

私立医学部に進学した長男(成人)から、父に対して、医学部学費等を扶養料として支払うことを求める審判を申立てたところ、父母間で決めた養育費のほかに、学費として一定額の扶養料の支払いが命じられた。 (大阪高等裁判所 平成29年12月15日審判)

養育費の増額が認められるケースは、子どもの生活に大きく関わってくるかどうかで決まります。

離婚後に養育費を増額する方法についてはこちらの記事でさらに詳しく解説!

最初にお話した「子どもが自立するまで親は扶養義務を負い、子どもに同水準の生活環境を提供する」という原則に基づけば、離婚してから数年後でも養育費の変更は認められるべきです。

とはいえ、相手にも事情はあるでしょうから、まずは親どうしの話し合いが必要となります。そのためにも、離婚したからといってまったく相手との関係を絶ってしまうというのは避けたいものです。

どうしても話し合いで合意ができなければ裁判所に調停を申し立てることになります。

8.万が一、養育費の話し合いで解決ができない場合は?

ここまでは、養育費の話し合いがスムーズに決まった場合についてお話してきました。

最後に、話し合いがこじれてしまった場合について説明していきたいと思います。

離婚調停で第三者が介入し話し合う

話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。

調停でも再度話し合いとなりますが、調停委員が仲介し法的根拠や過去の判例に基づいた提案がなされるため、直接話し合うよりもスムーズに進行します。

最終的には裁判所の審判にゆだねる

家庭裁判所での調停でも解決に至らなかった場合は、自動的に裁判所による審判に移行します。審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。

調停以降は裁判所でのやりとりとなります。調停委員や裁判官に自らの主張を納得してもらうためには、主張を裏付ける論拠や証拠が必要となります。

したがって、もし話し合いで解決できないようであれば弁護士に相談しましょう。

ふだんの生活で人と話すことに慣れている方でも、友人や上司、ビジネスパートナーと話すのと、裁判官や調停委員と話すのは、まったく別物です。

実際の裁判でも、「裁判官が求める証拠の程度は初めて法廷に立つ方には到底わからない」「耳慣れない法律用語や裁判所独特の雰囲気から本人がはっきりと答えられない」というシーンをよく見かけます。

裁判ではどれだけ正当な主張でも伝わらなければ無意味です。

経験豊富な弁護士であれば、裁判官とのやりとりにも慣れていますので、あなたの主張や正当性が正しく伝わるでしょう。

まとめ

養育費の金額や期間などを決めるための基準は、ある程度確立されています。問題は「最後まで支払い続けられるかどうか」です。

養育費は長きにわたって払い続けるもので、その間にいかなる変化が起きるのかは誰にもわかりません。万が一のときは、増額・減額も考える必要があります。

だからこそ離婚後も継続して話し合える程度の関係は残しておきたいところです。これからは夫婦としてではなく、子どもを育てるパートナーと考えてはいかがでしょうか?

とはいえ、理由があって離婚に至ったのも事実です。とりわけお金のことになるともめてしまいがちです。

裁判になると不利な状況に陥る危険もあるので、話し合いで解決できないときは弁護士に相談するという選択肢はもっておきましょう。