バイクの交通事故で慰謝料はもらえる?車の事故との違いや慰謝料の目安を解説

「バイクに接触してケガをした…慰謝料は請求できるの?」

交通事故の慰謝料は、車による事故でもバイクとの事故でも、原則として違いはありません。

慰謝料は、交通事故でケガを負った場合の精神的苦痛や負担などに対して請求できる損害賠償だからです。

しかしバイク事故は、相手が任意保険に入っていないケースも多く、車の事故と比べて十分な補償が受けられない可能性もあります。

この記事では、慰謝料の目安やバイク事故ならではの注意点、納得のいく慰謝料を請求する方法についてご紹介します。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています】

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

バイク事故でも車の場合と慰謝料額は変わらない

交通事故における慰謝料は、ケガによって受けた精神的な苦痛や負担などに対する損害賠償を指します。

そのため事故の状況やケガの大きさによって違いはあっても、相手が車かバイクかという点で請求できる慰謝料額に変わりはありません。

法律では、以下のように規定しています。

〈民法第七百十条〉

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

出典:民法

また、慰謝料は年齢や性別、職業などによって金額が異なるわけでもありません。

※休業損害や逸失利益などは、年齢や職業などによって請求できる金額が異なる場合もあります。

ただし、以下のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性があるので注意しましょう。

- 物損事故(身体にケガのない物の損壊のみの事故)

- 事故発生日(損害及び加害者を知った日)の翌日から5年がたっている場合

バイクの交通事故における慰謝料の金額

慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」などがあります。

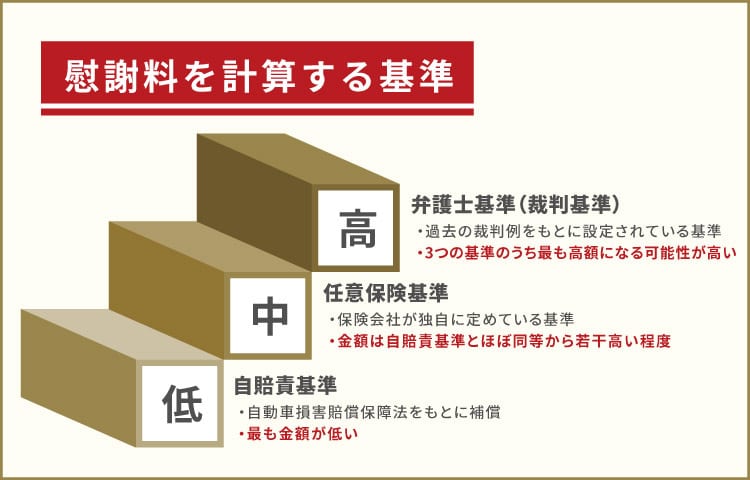

また慰謝料を計算する基準として「自賠責保険基準」「保険会社が独自に設定している基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。

- 自賠責保険基準

自賠責保険とは、自動車やバイクを使用する際に契約が義務付けられている保険で、最低限の補償をするためのものです。3つの基準の中では一番低い補償額となります。

ケガ(傷害)の場合は、治療費や入通院慰謝料(傷害慰謝料)、休業損害などを含めて最大120万円まで補償されます。 - 保険会社が独自に設定している基準

各保険会社が独自に設定している計算基準で「任意保険基準」ともいわれます。

その金額は保険会社によって異なりますが、以前は保険会社間で統一された「旧任意保険支払基準」が用いられていました。

金額は自賠責基準とほぼ同等から若干高い程度と想定されます。 -

弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例をもとに設定されている基準であり、弁護士に依頼した場合にはこの基準が適用されることになります。

3つの基準の中では、最も高額になる可能性の高い基準です。

では具体的に、慰謝料はどれくらいになるのか、以下で解説していきます。

慰謝料の仕組みや金額について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、ケガの治療のために入院や通院をした場合に請求できるものです。

入通院日数や期間をもとに計算されるため、治療期間が長いほど慰謝料額も高くなるのが一般的です。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安は、以下のとおりです。

〈通院期慰謝料の目安(入院は含まない例)〉

| 通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)※軽傷の場合 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 12.9万円 | 最大19万円程度 |

| 3ヶ月 | 25.8万円 | 最大36万円程度 |

| 6ヶ月 | 38.7万円 | 最大53万円程度 |

※自賠責保険基準は、対象となる日数を30日×4,300円として計算

※弁護士基準(裁判基準)は、日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(2020年版)」(通称・赤い本)を参考

任意保険基準は保険会社ごとに異なるため掲載していませんが、任意保険は自賠責保険ではカバーできない損害賠償を目的としています。

比べてみると、弁護士基準(裁判基準)は自賠責保険基準と比べて高いことがわかります。

後遺障害慰謝料の目安

「後遺障害慰謝料」とは、ケガの治療を行っても完治せずに症状が残ってしまったときに、入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは別に請求できる可能性のある慰謝料です。

後遺障害慰謝料が請求できるのは、後遺障害の等級認定を受けた場合のみとなっています。

後遺障害等級は1~14級まで分かれており、慰謝料額もそれぞれ異なります。

交通事故では後遺障害14級もしくは12級となるケースが多いので、2つの基準で比較してみましょう。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

死亡慰謝料(近親者慰謝料)の計算方法

死亡慰謝料は被害者本人に代わって、遺族が慰謝料の請求を行います。

被害者本人の慰謝料だけではなく、遺族固有の慰謝料についても認められています。

ただ、遺族固有の慰謝料が請求できるのは、父母・配偶者・子どもに限られています。

自賠責保険基準の死亡慰謝料は、以下の表のようになります。

〈自賠責保険基準の死亡慰謝料〉

| 本人分の慰謝料 | 400万円 | |

|---|---|---|

| 遺族分の慰謝料 | 遺族の人数1名 | 550万円 |

| 遺族の人数2名 | 650万円 | |

| 遺族の人数3名 | 750万円 | |

| 被害者に扶養家族がいる場合 | 200万円 | |

自賠責保険の死亡慰謝料は最大で1,350万円となります。

参考:国土交通省自賠責保険・共済ポータルサイト

また弁護士基準(裁判基準)での死亡慰謝料の目安は、おおむね以下のとおりです。

| 亡くなった方の家庭での立場 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円程度 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |

| その他 | 2,000万~2,500万円程度 |

亡くなられた方の家庭での立場によって慰謝料額は変わりますが、弁護士基準(裁判基準)はほかの計算基準と比べて高額になります。

バイク事故の過失割合には「単車修正」がある

バイク事故の場合は「過失割合」において注意が必要です。

車とバイク(単車)の事故の場合、バイクの運転手のほうが大きな傷害を負う可能性が高いため、一般的にバイク側の過失割合が車側の過失割合よりも低く修正されます。

これを「単車修正」といいます。

- 「過失割合」とは

- 交通事故の「過失割合」とは、発生した交通事故に対する当事者の責任の割合を数値で示したものです。1:9(10:90)2:8(20:80)といった数値で表します。

ご自身が車、相手がバイクの事故だった場合、ご自身の過失割合が高くなる可能性があります。

以下は、車どうしの事故と、ご自身が車、相手がバイクだった場合の事故で、それ以外の条件は同じ場合にどのように過失割合が修正されるかを比較したものです。

〈過失割合・単車修正の例〉

| (ご自身)直進・車: (相手)右折・車 の場合 |

(ご自身)直進・車: (相手)右折・バイク の場合 |

|---|---|

| 80:20 | 85:15 |

バイクは車よりも任意保険加入率が低い

バイク事故には、車の事故とは異なる「気をつけたいポイント」があります。

それは、バイクは任意保険の加入率が低い点です。

〈任意保険の加入率〉

自家用自動車の任意保険普及率:82.6%*1

バイク(自動二輪)の任意保険加入率:47.7%*2

*1 自家用普通乗用車・対人賠償の数値

*2 二輪車・対人賠償の数値

自家用自動車は8割以上が任意保険に加入していますが、バイクは5割弱程度しか任意保険に加入していません。

バイクにも自賠責保険があるため、交通事故に遭ってケガをした場合は自賠責保険から補償が受けられます。

しかし、自賠責保険の補償は「傷害分の支払い限度額はケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円」と上限が定められています。

したがって自賠責保険しか加入していないバイクとの事故の場合、慰謝料などの補償が十分に受けられない可能性が高いといえます。

納得のいく補償を受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼して弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出してもらうことも検討してみましょう。

相手が任意保険未加入の場合は被害者請求をする

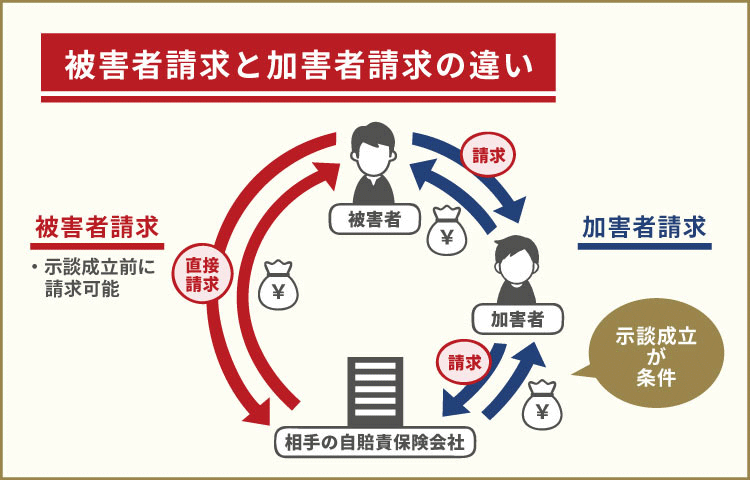

相手が任意保険に加入していない場合は「被害者請求」を行うことで、自賠責保険の損害賠償金を受け取ることが可能です。

交通事故に遭った被害者が、相手の自賠責保険会社に直接損害賠償金を請求する方法が、「被害者請求」です。

交通事故の場合、一般的には損害賠償金の支払いは「加害者請求」という方法で行われています。

しかし「相手に損害賠償金を立て替えるだけの資力がない」「相手が任意保険に加入していない」などの場合、加害者請求がなかなか進まないケースもあるでしょう。

このような場合に、被害者請求という方法があることも覚えておくとよいでしょう。

ただし、手続きをご自身で行う必要があるため手間がかかるといえます。

被害者請求の権利は、自動車損害賠償保障法第16条によって以下のように定められています。

〈自動車損害賠償保障法第十六条〉

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

引用元:自動車損害賠償保障法

バイク事故で慰謝料を請求するときのポイント

交通事故の相手に慰謝料を請求するときには、ケガが完治もしくは症状固定(治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のこと)になってから示談交渉をすることが一般的です。

入通院日数や治療期間が、慰謝料額に影響するからです。

たとえば自賠責保険基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)は以下のように計算します。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

慰謝料の対象となる日数とは「治療期間」と「実通院日数×2」を比較して少ない方の日数です。

また相手が任意保険に加入している場合は、相手側の保険会社が「治療の打ち切り」を宣告して、支払額を抑えようとしてくるケースもあります。

しかし十分な補償を受けるためには、打ち切りの連絡があっても治療を継続した方がよいケースもあります。

実際にどれくらいの慰謝料や損害賠償金を請求できるかは示談交渉次第でもあるので、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士のサポートを受けることで、慰謝料やその他の損害賠償金が増額する可能性が高まるといえます。

また、ご自身やご家族が加入する保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、弁護士費用の自己負担が不要になる場合も多いため、気軽に弁護士へ依頼することができるといえます。

まとめ

車の事故でもバイクの事故でも、相手側に請求できる慰謝料額に違いはありません。

しかしバイクは、任意保険に加入していないケースも少なくないため、納得のいく慰謝料を請求できない場合もあります。

交通事故案件の解決実績豊富な弁護士に依頼することで、適切なサポートを受けられることでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています】

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)