もらい事故では保険会社を当てにできない?泣き寝入りしない対処法

「もらい事故に遭ったが誰も助けてくれない…」

「もらい事故は被害者が不利になるってほんと?」

「もらい事故」のように加害者にすべての責任があるときには、示談交渉において注意が必要です。 過失割合がゼロである場合、被害者は自身が加入している保険会社に交渉を任せることができないので、自身で交渉する必要があります。

一人では不安な示談交渉も弁護士に依頼すれば、代理で行ってくれます。 慰謝料を増額できる可能性もあるため、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

この記事では、もらい事故で示談交渉を進めるためのポイントや注意点、納得のいく方法などを詳しく解説します。 ※「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

もらい事故とはどんな事故?どんな状況で起きる?

もらい事故とは、一般的に被害者側に過失がない事故のことをいいます。

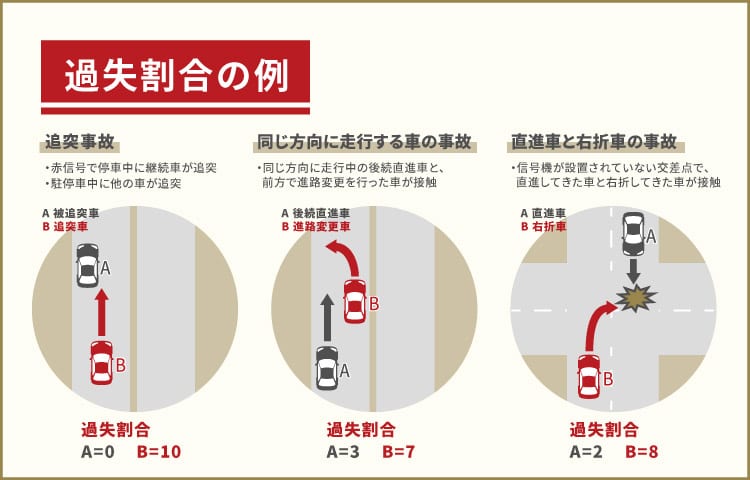

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起こったときの当事者それぞれの過失(責任)の割合を示すものです。示談金(損害賠償金)の金額にも関係する「重要な数字」です。

過失割合は、警察による実況見分の結果や、過去に起こった同様の事例(裁判例)を参考にして決まることが多いです。

しかし過失割合は、損害賠償額に関わってくるため、当事者間でもめやすいポイントです。

もらい事故の例

一般的に、もらい事故といわれる事故は以下のようなケースです。

- 赤信号で停車中に後ろから追突された

- 駐車場に止めていた車がぶつけられた

以下で詳しく説明します。

赤信号で停車中に後ろから追突された

ご自身の車が赤信号で停車中に後続車がぶつかってきたり、駐停車しているときに他の車が追突してきたりするケースです。

過失割合が0(ご自身):10(相手)となる、一般的に「もらい事故」と呼ばれる事故です。

停車している車は後ろから追突してくる車を避けようがないからです。

しかし、追突された車が駐車禁止場所に駐停車していた場合などは、過失があると見なされる可能性もあります。

駐車場に止めていた車がぶつけられた

駐車場に止めている車など、人が乗っていない車に対して衝突されてしまったケースです。

この場合も、自身の車が停止しているので過失割合はゼロになる可能性が高いです。

ただし、ケガがなく物のみの損壊が生じた事故は「物損事故」として扱われるので、原則慰謝料請求はできません。

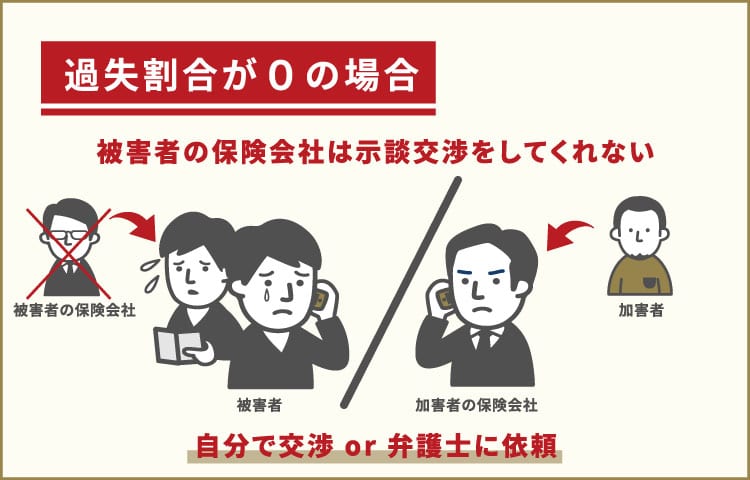

このようにご自身の過失割合がゼロの場合は、ご自身が加入する保険会社は相手との示談交渉を代理してくれず、自分で対応することになります。

過失割合について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

次に、もらい事故の場合の対応について解説します。

もらい事故では被害者側の保険会社が示談交渉できない

このようにご自身の過失割合がゼロの場合は賠償責任がないため、ご自身が加入している自動車保険会社は示談交渉を行ってくれません。

示談交渉をご自身が行う場合、相手側から一方的に不利な条件を提示されてしまうこともあります。

最悪の場合、事故の損害を補償してもらえず「泣き寝入り」状態になってしまう可能性もあります。

では、なぜご自身が加入する保険会社が対応してくれないのか、理由を解説します。

もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由

前述のように、もらい事故ではご自身が加入する保険会社が示談交渉を代理してくれませんが、これには法律的な面で理由があります。

日本では弁護士法によって、弁護士以外の人や企業が報酬を受け取って法律事務を代行することを禁じています。

いわゆる「非弁行為」と呼ばれるものであり、弁護士法第72条と第73条によって定められています。

【弁護士法第72条】非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

【弁護士法第73条】譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。

示談交渉は法律事務の代理に当たるため、弁護士以外の人や企業が行うと弁護士法に抵触する恐れがあるのです。

一方で、ご自身に過失割合が発生している事故であれば、保険会社は示談交渉を代理できます。

保険会社は賠償金の支払いを行う必要があり、保険会社自身の法律事務として示談交渉に当たるからです。

次に、保険会社が示談交渉をしてくれない場合に生じるデメリットを解説します。

保険会社が示談交渉できないことによるデメリット

もらい事故の場合、ご自身が加入する保険会社が示談交渉を代理してくれないことで、生じるデメリットがおもに3つあります。

- 相手の保険会社と対等な立場で交渉しにくい

- 納得のいく損害賠償金をもらえない可能性がある

- 示談交渉の準備が面倒

3つのデメリットについて詳しく解説します。

相手の保険会社と対等な立場で交渉しにくい

示談交渉は話し合いによって進められるため、双方の主張のどちらが正しいのか判断しづらい部分があります。

過去の裁判例を調べたり客観的な証拠をそろえようとするだけでも、多大な労力が必要となるでしょう。

交渉に慣れた相手側の保険会社を相手に一般の方が交渉を進めていくのは大変であり、ストレスを感じてしまう場面も多いようです。

納得のいく損害賠償金をもらえない可能性がある

相手方の保険会社と自分が直接交渉する場合、保険会社は本来支払うべき示談金より少ない金額を提示してくる可能性があります。

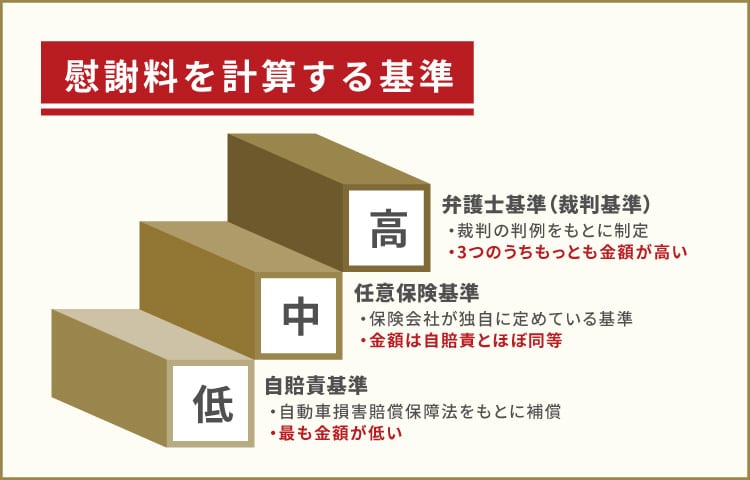

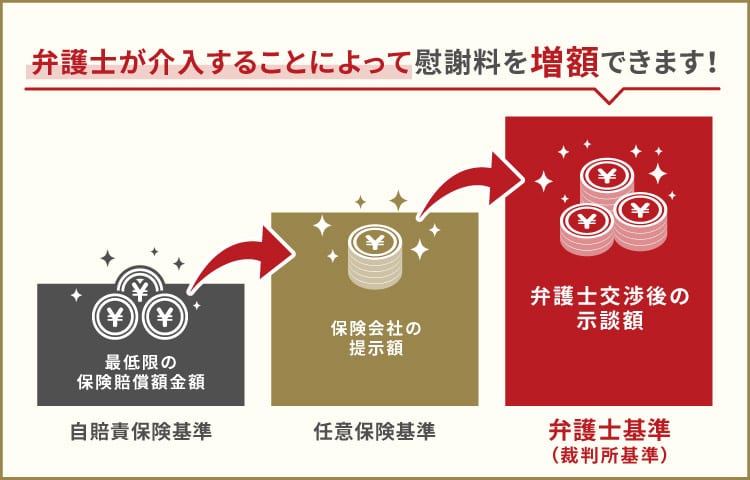

相手方の保険会社から提示される慰謝料は、各保険会社が独自に設定している基準(任意保険基準)で算出されることが多いです。

任意保険基準の金額は保険会社によって異なるため、具体的な金額は不明ですが、最低限の補償である「自賠責保険基準」とほぼ同額か、若干多い程度の金額になることが多いようです。

最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」で算出されることはほぼないので、提示される金額に納得がいかないこともあります。

慰謝料以外の治療費や休業損害などについても、主張が受け入れられずに納得のいく損害賠償金が得られない場合があるので注意が必要です。

示談交渉のための準備に手間がかかる

もらい事故の場合、示談交渉の手続きはすべて自分でやらないといけません。

示談交渉の手続きにはさまざまな書類が必要になり、警察・保険会社・病院とのやりとりが必要となります。

納得できる示談金をもらうには、過去の裁判例を調べたり客観的な証拠をそろえる必要もあり、一般の方には負担が大きいといえます。

特に自分がケガを負っている状態で、交渉のための書類の準備や保険会社とのやりとりをするのは容易ではないといえます。

また相手の保険会社が高圧的・威圧的な態度で接してくる場合もあり、ストレスを感じることも多いようです。

もらい事故で泣き寝入りをせずに示談交渉を進めるためには?

このように、もらい事故における示談交渉は容易ではない場合があるため、泣き寝入りとなる可能性を秘めています。

そうならないためにも、適切な損害賠償金を受けるための対処法を把握しておきましょう。

ここでは、損害賠償金をしっかり請求するためのステップを説明します。

示談交渉の流れとポイント

まずは事故に遭ってから慰謝料をもらうまでの大まかな流れを整理してみましょう。

- 警察に連絡

- もらい事故にあったときには、すみやかに警察に通報をしてください。ケガを負った人がいる場合は救急車も呼びましょう。

- 自身が加入する保険会社に連絡

- 次にご自身が加入している自動車保険会社に電話をして、事故と相手の情報などを伝えておきましょう。

警察官が現場に到着したら、事情を説明して人身事故として届け出を行います。 - 病院で診察を受ける

- 身体に目立ったケガがない場合でも、痛みや違和感がある場合は事故にあった後すぐに病院で診察を受けた方が良いでしょう。

医師による診断を受けることで、交通事故とケガの因果関係をはっきりとさせておくことが大事です。

通院していると、相手方の保険会社から「治療費の支払い打ち切り」を伝えられることもありますが、医師に相談したうえで治療を継続した方がよいケースもあります。

「完治」もしくは「症状固定」(それ以上治療を続けても、症状が改善しない状態)となるまで治療を続けます。

※いつ症状固定になったかということは、保険会社ではなく、基本的には医師が判断することになりますが、紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断等の様々な事情を考慮しながら判断することになります。 - 車の修理

- ケガの治療と並行して、事故によって破損した車の修理を行います。

修理にかかった費用を明らかにするために、見積書や領収書はきちんと保管しておきましょう。 - 相手側と示談交渉

- 事故によるすべての損害額が明らかになった段階で、相手側の任意保険会社との示談交渉を進めます。

もらい事故では、示談交渉を保険会社が代理してくれるわけではないので、自分の主張を整理して交渉に臨みましょう。

弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。

弁護士の〈ここがポイント〉

交通事故が発生してしまったとき、警察に通報するのはドライバーの義務です。「交通事故証明書」を発行してもらう必要があるので、事故後にすみやかに連絡をしましょう。また、ケガがある場合は「医師の診断」を受けていなければ、事故とケガとの因果関係があいまいになるので注意が必要です。損害賠償金の請求にも影響するので、ケガがある場合は医師の診断を受けましょう。

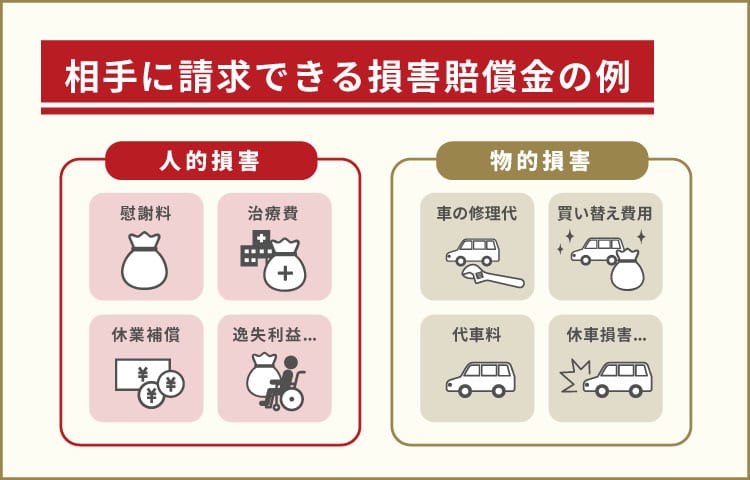

もらい事故で請求できる示談金は?

もらい事故で相手側に請求できる示談金(損害賠償金)の内訳は、以下のように「人的損害」と「物的損害」に分けられます。

損害ごとにどのような項目で請求できるのかを押さえて、漏れなく補償を求めることが大切です。

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

ケガを負った場合(人的損害)

もらい事故によってケガを負った場合は「人的損害」として、治療費や慰謝料を相手方に請求できます。

事故状況や損害の程度によってさまざまなものを請求でき、おもな項目をあげると次のとおりです。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 修理費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 逸失利益 | 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

| 慰謝料 | 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある |

このように、示談金として請求できる項目は、慰謝料以外にもたくさんあります。

しかし、もらい事故の場合は自分で交渉するのですべての項目に関して適切な金額が払われていない可能性もあります。

示談金の項目の内訳について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

ケガはなく車などの損害のみの場合(物的損害)

もらい事故で車やバイク、自転車などを破損をした場合は「物的損害」として、修理代などを相手方に請求できます。

物的損害として相手方に請求できる項目としては、次のようなものがあげられます。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 積載物や携行品の損害 | 交通事故が原因で壊れてしまった物に対する補償 |

| 買替差額 | 事故車両が物理的または経済的に修理不能となったときや社会通念上買替えが相当な場合、事故当時の車両価格と売却代金との差額 |

| 買替諸費用 | 事故によって車両が全損となり買い替える場合にかかる登録手数料、リサイクル料金などの諸費用相当額 |

| 評価損 | 車両の修理をしても完全な原状回復ができず、機能や外見に欠陥や不備が残存する場合や、事故歴・修復歴により中古車市場で価格が低下する場合の、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額 |

| 代車料 | 通勤や通学などで、代車を使う必要性がある場合に請求できる |

| 休車損害 | トラックやタクシーなどの営業車両が損傷して営業ができなかったために発生した損害 |

気をつけておきたい点は、ケガのない物的損害のみの場合は、原則として慰謝料を請求できないことです。

自賠責保険においては物損の補償がない点にも注意しておきましょう。

また、ケガのない物損事故の示談交渉は弁護士事務所に依頼できない場合もあるので注意が必要です。

※弁護士法人・響ではケガのない物損事故の場合は、ご依頼の対象外とさせていただいています。

車の修理代の請求方法

搭乗していた車が交通事故によって破損した場合、修理代などの費用を加害者側に請求できます。

修理代の請求の流れは以下のとおりです。

- 警察による現場確認

- 確認後、車を修理するために修理工場へ連絡

大きく破損して自走できない状態であれば、レッカー車も手配する - 修理工場が決まったら相手方の保険会社に連絡

必要に応じて代車を借りる - 相手方の保険会社がアジャスター(損害調査員)を修理工場に派遣

- 修理内容のチェックや金額を話し合ったうえで修理を進めてくれます。

- 車の修理代以外での物的損害(積載物の破損など)や休車損害がある場合は、それらも含めて相手方と交渉を行う

- 示談内容に双方が合意をして示談が成立。決められた金額が支払われる

- 「休車損害」とは

-

トラックやタクシーなど営業で使用する車の場合、交通事故によって破損することで営業ができないことがあります。

その場合は、交通事故に遭わず営業ができていれば得られたはずの利益について、相手方に補償を求めることが可能です。

ただし休車損害については損害額の立証のために前後の売上や経費関係の書類、また営業車両について代替が不可能ということを立証しないといけない可能性があるため、保険会社も容易に認めてくれないケースもあります。

慰謝料の仕組みや金額の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

相手が任意保険に加入していない場合は自身の車両保険も使える

自賠責保険では、事故の被害者に対する最低限度の補償しか行ってもらえず、物損については補償が受けられません。

車両に損害があったのに事故の相手が任意保険に加入をしていない場合(無保険)は、ご自身が加入している「車両保険」を使って修理代の補償を受けられる場合があります。

交通事故後の早い段階でご自身の保険会社に連絡を取り、どのような補償が受けられるのかを確認しておきましょう。

全損の場合であれば、「全損時諸費用特約」や「新車特約」などのオプション契約で損害をカバーできることもあります。

相手方が任意保険に加入していない場合でも受けられる補償はあるので、落ち着いて対応することが大切です。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット3つ

相手方との示談交渉を問題なく進めるためには、弁護士に依頼をするのも1つの選択肢です。

交通事故示談において、弁護士に依頼するメリットを以下で紹介します。

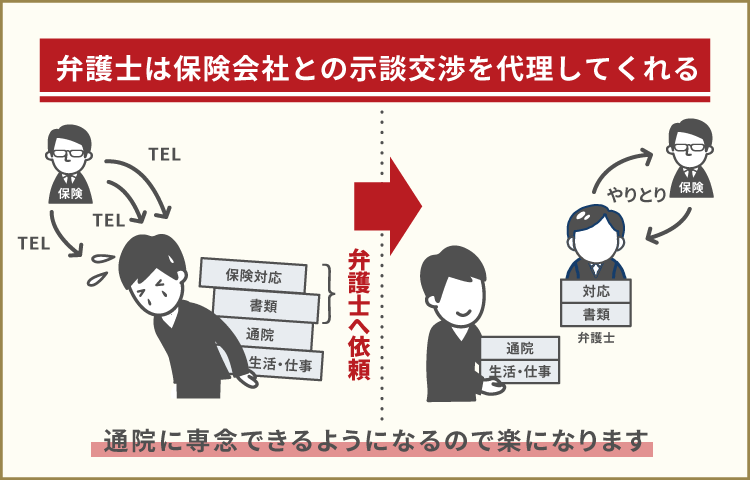

メリット1 示談交渉を任せられる

もらい事故ではご自身が加入する保険会社が示談交渉を代理できないので、自分で交渉を進められるのか不安になってしまうかもしれません。

交渉に慣れた保険会社を相手に交渉を進めるのはハードルが高いため、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士に依頼をすれば、示談交渉や書類作成などほとんどの手続きを任せられるので、保険会社とやりとりを行うストレスを減らせます。

事故に遭えばケガの治療や壊れた車両の修理など、さまざまなことに対応しなければならないので、交通事故案件に実績のある弁護士にサポートしてもらうことも検討してみましょう。

メリット2 弁護士基準の慰謝料を請求できる

交通事故の場合、相手方の保険会社が提示してくる損害賠償金は一般的に「任意保険基準」で計算されたものです。

弁護士に任せることで最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」による請求が行えるので、納得のいく補償を受けられる可能性が高まります。

納得できない金額を提示されても、示談を成立させようという気持ちにはなかなかならないでしょう。

適正な金額の賠償金を請求するためには、弁護士に依頼をして補償を求めることが大切です。

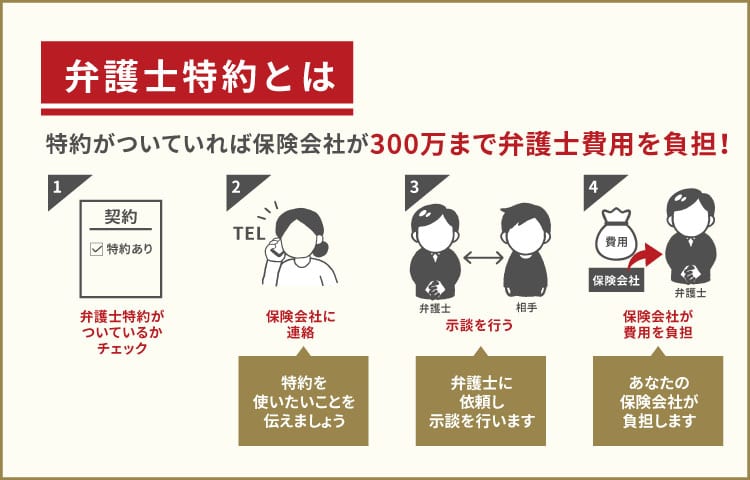

メリット3 弁護士費用特約を使えば費用もかからない

弁護士に依頼をするメリットがわかっても、費用がいくらかかるのか気になってしまうものです。

ご自身が加入する保険に弁護士特約(弁護士費用特約)が付いていれば、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いです。

保険会社によって異なりますが、多くの場合で弁護士費用を上限300万円程度までカバーできます。

自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険の弁護士費用特約も利用できる場合があるので、ご自身だけでなく家族が加入する保険の弁護士費用特約の有無をチェックしてみましょう。

また、弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がらないので、安心して利用できます。

弁護士の〈ここがポイント〉

弁護士費用特約が利用できる場合は、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを教えてもらうだけでも不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか。

弁護士法人・響でも、弁護士費用特約をご利用いただけます。また弁護士費用特約がない場合でも相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【まとめ】もらい事故で泣き寝入りしないためには弁護士に相談しよう

もらい事故は、被害者の過失割合がゼロであるため、自分で示談交渉をしなければいけません。 そのため、相手方の保険会社と対等な話し合いができず、正当な慰謝料額を提示されない可能性があります。

交通事故の賠償金は慰謝料以外にも、治療費や休業損害などさまざまなものがあり、適正な補償を受けることが大切です。

交通事故案件の解決実績の豊富な弁護士に依頼をすれば、示談交渉を任せられますし、最も高額になる可能性がある弁護士基準での請求が可能となります。

弁護士法人・響では、交通事故の被害に遭われた方の状況に応じて、適切なご提案ができるように努めております。

1日も早くもとの生活を取り戻すお手伝いをさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中