交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?他の基準と慰謝料額を表で比較!

「交通事故の慰謝料の弁護士基準ってなに?」

「交通事故の慰謝料は納得できる金額で請求したい」

交通事故で被害を受けると、相手に対して慰謝料(損害賠償金の一部)を請求できます。

慰謝料の金額は示談交渉によって決まりますが、計算方法には3つの基準があり請求できる金額にも差が出てきます。

3つの基準のなかでも、もっとも高額な基準となるのが「弁護士基準(裁判基準)」です。

基準によってもらえる金額に差があるので、納得できる金額で損害賠償金を請求しておきたいところです。

この記事では、

- 交通事故の慰謝料が最も高額の弁護士基準とは

- 弁護士基準で請求できる慰謝料の目安額

- 弁護士基準で慰謝料を請求するには

- 弁護士費用の負担を軽減する方法

などについて解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

弁護士基準は交通事故の慰謝料を決める基準の1つ

交通事故に遭ってしまったら、相手と損害賠償の支払いについて話し合うことになります。

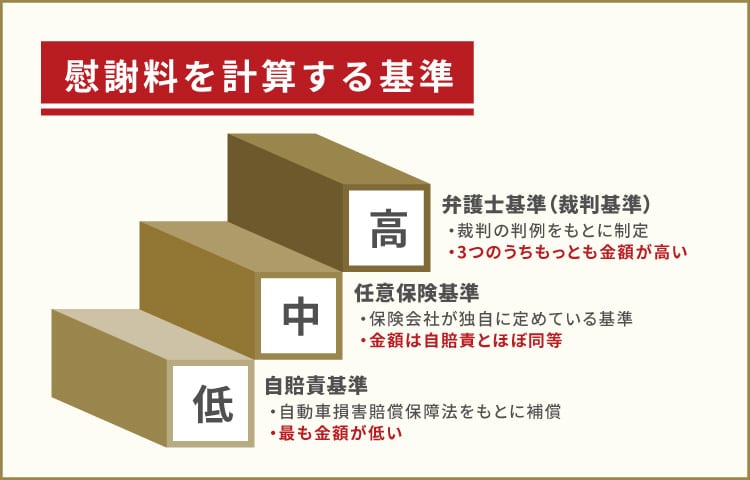

損害賠償金の中でも慰謝料を算出する際には、下記3つの基準があります。

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準

各基準による金額の違いをわかりやすく表すと次のようになります。

それぞれの基準について順に見ていきましょう。

交通事故の判例に基づく「弁護士基準」

「弁護士基準(裁判基準)」とは、弁護士に依頼したり、裁判になったりしたときに用いられる慰謝料の支払基準です。

3つの支払基準の中で最も高い基準となっています。

請求できる金額が高いと「不当につり上げているのでは」と心配になるかもしれませんが、そのようなことは決してありません。

弁護士基準は過去の裁判所の判例をもとに設定されているため、正当な権利として請求できる金額です。

自賠責保険や任意保険の場合は、慰謝料は保険会社が定める基準になります。

一方で弁護士の場合は、弁護士基準をベースに交渉を進めてくれるのです。

弁護士に依頼すると費用がかかりますが、請求できる金額や示談交渉の手間を考えると、依頼したほうが結果的に負担の少なくなるケースは珍しくありません。

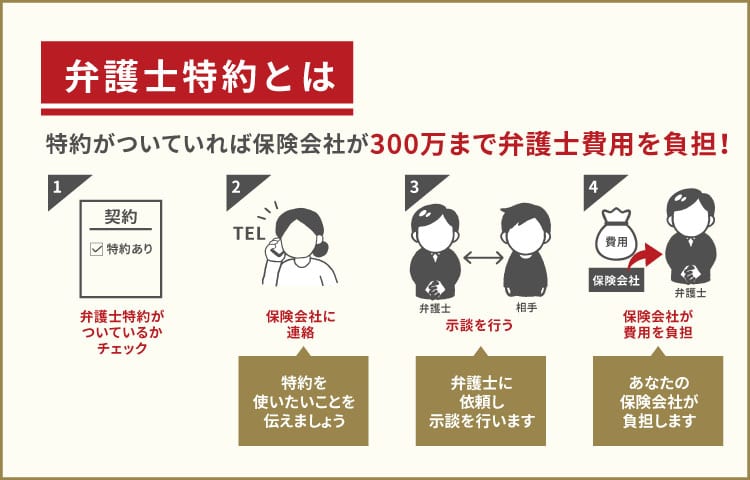

ご自身が加入している任意保険に「弁護士特約」が付いていると、保険会社弁護士費用を補償してくれ、費用の心配なく弁護士のサポートを受けられます。

弁護士の〈ここがポイント〉

一般の方が相手の保険会社に弁護士基準で慰謝料を請求しても、自社の任意保険基準での金額を提示されることが多いようです。納得のいく慰謝料を得るためには、ぜひ弁護士にご相談ください。

最低限の補償が目的の自賠責保険基準

「自賠責保険基準」は、被害者に対する最低限の補償を目的として設定されている基準です。

自賠責保険は、車やバイクなどを所有する人が加入を義務づけられている保険です。

法律により強制的に加入させられるので「強制保険」といわれることもあり、交通事故の被害者に最低限必要な補償が支払われるように定められた制度です。

交通事故に遭った場合は、相手の加入している保険会社に補償や慰謝料を請求します。

相手の加入している保険が自賠責保険のみの場合、被害者に対して支払われる補償や慰謝料の金額は、自賠責保険基準によって計算されます。

自賠責保険は法律により定められた制度であり、支払限度額や支払基準が国により設定されているため、交渉で金額を引き上げるのは難しいといえるでしょう。

あくまで最低限の補償を目的につくられている支払基準なので、3つの基準の中で最も低い金額となります。

保険会社が定めた任意保険基準

交通事故の相手が任意保険に加入している場合、支払われる補償や慰謝料の金額は「任意保険基準」によって決められます。

任意保険は自賠責保険のように加入を義務づけられている保険ではなく、車やバイクを所有する人が自らの意思で加入するものです。

任意保険は保険会社が独自に提供しているサービス商品なので、原則として支払基準は会社ごとに独自に設定されています。

平成11年7月1日に旧任意保険基準が撤廃されるまでは、任意保険の支払額はどこの会社も統一基準によって計算されていました。

現在は規制緩和が進み、保険会社独自の支払基準の設定が可能になっています。

しかし、多くの保険会社は旧任意保険基準を参考に支払基準を設定しているため、保険会社によって任意保険基準が大きく変わることは基本的にありません。

交通事故に遭った場合は、ご自身の加入している任意保険会社を窓口にして示談交渉を進めていきます。

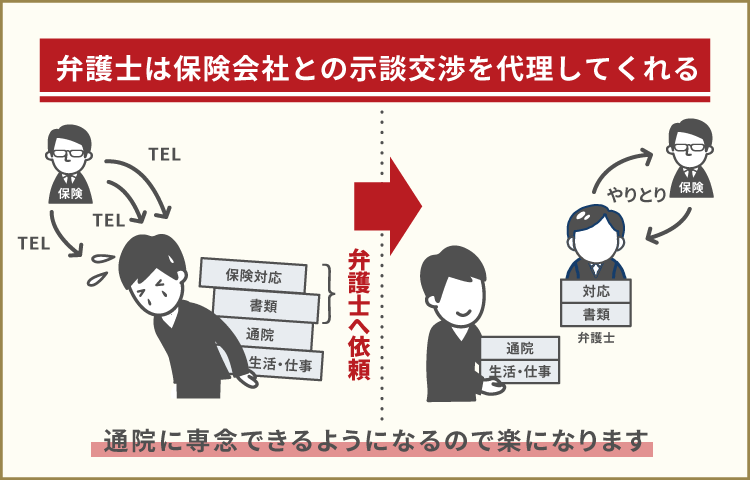

交通事故の被害者自身で弁護士基準の交渉は困難

交通事故に遭って「弁護士基準」で慰謝料を請求するには、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

一般の方が自分で弁護士基準に基づいた請求額で交渉することは困難です。

交通事故における損害賠償金の弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称・赤い本)」と呼ばれる過去の判例集に記載されています。

赤い本の内容は、一般の人には理解するのが難しいかもしれません。

一方、交渉する相手となる保険会社は、保険金支払いのための事故調査を通常の業務の一つとしているので、支払基準に関する知識と経験を備えています。

しかも保険会社は、会社として支払う保険金を少なく抑えたい立場にあります。

一般の人が交渉をしても、納得のいかない金額を提示される可能性があります。

交通事故の後の保険会社の対応について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故の慰謝料は損害賠償金の一部

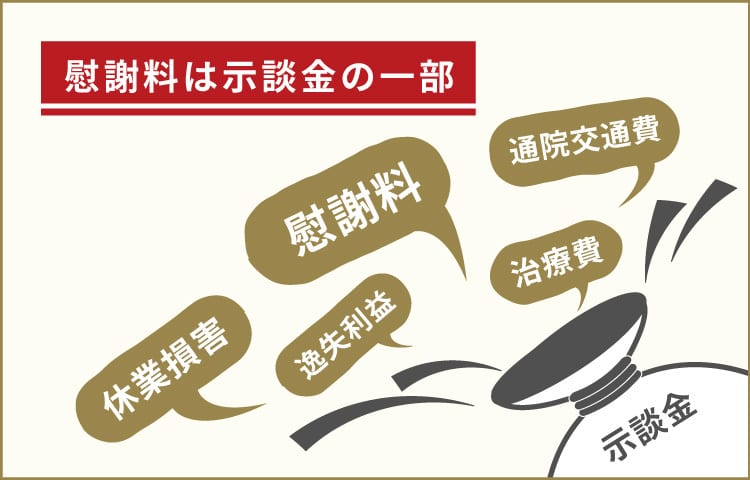

慰謝料と損害賠償金を同じものだと考える方がいるかもしれませんが、慰謝料と損害賠償金は異なるものです。

慰謝料とは、いくつかある「損害賠償金」の一つです。

交通事故で請求できる損害賠償金には、次のようなものがあります。

〈損害賠償金の一例〉

- 「休業損害とは」

- 交通事故でケガをした場合は、治療費はもちろんのこと、治療する間に働けなくなった分の収入も補償してもらえます。

- 「逸失利益とは」

- 治療が終わった後に、ケガの後遺症で思うように働けない場合、後遺障害がなければ得られたであろう収入分の請求が可能です。また、車の修理代など、事故で被った物的損失の修理費も損害賠償金に含まれます。

- 「慰謝料とは」

- 精神的な苦痛に対する補償を請求するものです。

〈交通事故で「むちうち」になった場合に想定される損害賠償金の例〉

自動車の停車中に前方不注意の車に追突されてむちうちなどのケガを負い、治療後も後遺障害が残った場合、請求できる損害賠償金には次のようなものが想定されます。

・治療費

・入通院慰謝料

・後遺障害慰謝料

・通院交通費

・休業損害

・逸失利益

示談金の項目の内訳について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故の慰謝料は3種類ある

交通事故に遭った場合に請求できる慰謝料には、次の3種類があります。

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料

慰謝料の計算方法は、3つの支払基準(自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準)によって異なります。

各基準の計算方法は、性別・職業・地位・年収で変わることはありません。

ただし、家庭内での立場(主たる働き手か、その配偶者など)や家族の人数などによっては、影響を受ける場合があります。

ちなみに職業や年収などで金額が変わる可能性があるのは、交通事故による休業損害や逸失利益などの損害賠償金です。

これらの損害賠償金は、事故前と比べて収入が減った分を請求できます。

治療中にかかる「入通院慰謝料」

「入通院慰謝料」は、交通事故によるケガのための入院・通院で受けた精神的苦痛に対する補償として支払われる賠償金です。

仕事への影響や不安などの精神的な負担に対する慰謝料は、実際に病院などに支払った治療費とは別途請求が可能です。

入通院慰謝料の金額は「入院・通院の期間」に基づいて計算されます。

入院・通院の期間や日数が長いほど、金額は高くなります。

同じ治療期間であっても、通院の頻度が少ないと慰謝料は減額される可能性があるので、あくまで目安として考えておきましょう。

また、3つの基準によっても金額は異なり、自賠責保険基準と弁護士基準とでは2~3倍ほどの差になる場合があります。

入院慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

完治しない症状が残った時に請求できる「後遺障害慰謝料」

「後遺障害慰謝料」とは、治療をしても完治しない後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。

交通事故によるケガが、今後改善する見込みのない状態(症状固定)と医師から認められると、障害の重度に応じて「後遺障害等級認定」を受けます。

症状固定となった時点でケガの治療は終了となるため、治療費や休業損害、入通院慰謝料などの支払いも終了し、後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の請求ができるようになります。

【後遺障害の認定を受けるための条件】 ・障害の原因が事故によるものであること ・今後も完治する見込みがないこと ・医学的に証明できる症状であること

以上の条件を満たすことを医師から認められると、後遺障害の「等級認定」を受けられます。

後遺障害にはむちうちなどの身体症状だけではなく、うつ症状などの精神症状も含まれます。

事故後治療を続けてもなかなか完治しない場合は、医師や弁護士と相談しながら後遺障害の認定手続を進めていきましょう。

被害者が亡くなった場合に請求する「死亡慰謝料」

「死亡慰謝料」とは、交通事故に遭った方が事故で死亡したことで、亡くなった本人と遺族が受ける精神的苦痛に対する賠償金のことです。

本人が生きていれば得られたであろう収入の賠償は、「逸失利益」として慰謝料とは別に請求できます。

死亡慰謝料は、本人の職業や年収などで金額が増減することはありません。

ただし、死亡慰謝料の計算は3つの基準それぞれで異なります。

本人の家庭内における立場(主たる働き手か、その配偶者かなど)、遺族の人数、本人と遺族の関係性などによって死亡慰謝料の金額は変わることがあります。

特に慰謝料に関しては、すべての項目において弁護士基準が最も高い金額になる可能性があります。

納得できる金額で慰謝料を請求するためにも、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

弁護士基準の入通院慰謝料を他の基準と比較

交通事故によるケガで請求できる入通院慰謝料は、自賠責保険基準や任意保険基準と比べると、弁護士基準による計算が最も高い金額となります。

具体的にどれくらいの違いが出てくるのかを見てみましょう。

弁護士基準の入通院慰謝料

交通事故の被害に遭った人が入通院慰謝料として請求できる金額は、通院日数や入院日数によって異なります。

通院日数や入院日数が長くなるほど慰謝料は高くなります。

たとえば、交通事故で骨折などの重傷を負った場合の、弁護士基準の通院慰謝料の目安金額は以下のようになります。

※入院なし・通院のみの場合の例〈弁護士基準の通院慰謝料(重傷)〉

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 0ヶ月 | 0円 |

| 1ヶ月 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 105万円 |

| 6月 | 116万円 |

| 7ヶ月 | 124万円 |

| 8ヶ月 | 132万円 |

| 9ヶ月 | 139万円 |

| 10ヶ月 | 145万円 |

| 11ヶ月 | 150万円 |

| 12ヶ月 | 154万円 |

むちうちなどの軽傷の場合の通院慰謝料は、以下のようになります。

〈弁護士基準の通院慰謝料(軽傷)

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 0ヶ月 | 0円 |

| 1ヶ月 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 89万円 |

| 7ヶ月 | 97万円 |

| 8ヶ月 | 103万円 |

| 9ヶ月 | 109万円 |

| 10ヶ月 | 113万円 |

| 11ヶ月 | 117万円 |

| 12ヶ月 | 119万円 |

軽傷の場合は、3ヶ月で53万円(重傷は73万円)、12ヶ月で119万円(重傷は154万円)となるので、重傷で同じ期間通院した場合と比べて慰謝料の基準は2~3割前後低くなります。

弁護士基準と自賠責保険基準を表で比較

自賠責保険は被害者への補償を最低限支払うための制度なので、3つの基準の中では金額が最も低く算出されます。

支払基準も国土交通省によって示されており、交渉によって金額を引き上げることはできません。

たとえば、交通事故で入院なし・通院のみのケガを負って治療を行った人の場合、自賠責保険基準で入通院慰謝料を計算したときの目安金額は以下のようになります。

弁護士基準との金額の差を比較してみましょう。

〈自賠責保険基準における通院慰謝料を弁護士基準と比較〉

| 通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | ||

| 1ヶ月 | 8.6万円 | 19万円 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 17.2万円 | 39万円 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 25.8万円 | 53万円 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 34.4万円 | 67万円 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円 | 105万円 |

| 6ヶ月 | 51.6万円 | 89万円 | 116万円 |

| 7ヶ月 | 60.2万円 | 97万円 | 127万円 |

| 8ヶ月 | 68.8万円 | 103万円 | 132万円 |

| 9ヶ月 | 77.4万円 | 109万円 | 139万円 |

| 10ヶ月 | 86万円 | 113万円 | 145万円 |

| 11ヶ月 | 94.6万円 | 117万円 | 150万円 |

| 12ヶ月 | 103.2万円 | 119万円 | 154万円 |

※自賠責保険基準は日額4,300円・1ヶ月あたりの通院回数10回で計算

入院なしで3ヶ月通院すると25.8万円、12ヶ月通院すると103.2万円が自賠責保険基準での入通院慰謝料の目安金額です。

弁護士基準の重傷の場合と比較すると、自賠責保険基準は3割~6割程度の金額となります。

弁護士基準と任意保険基準の比較

任意保険は、最低限補償される自賠責保険の不足分を、補てんする形で支払われる保険と考えていいでしょう。

相手が加入している保険会社から提示される金額なので、被害者側の立場で提示する弁護士基準よりも低くなるのが一般的です。

たとえば、交通事故で入院なし・通院のみのケガを負って治療を行った人の場合、任意保険基準で入通院慰謝料を計算したときの目安金額は以下のようになります。

弁護士基準との差を比較してみましょう。

〈任意保険基準における通院慰謝料を弁護士基準と比較〉

| 通院期間 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重症傷 | ||

| 1ヶ月 | 12.6万円 | 19万円 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 25.2万円 | 39万円 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 37.8万円 | 53万円 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 47.9万円 | 67万円 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 56.7万円 | 79万円 | 105万円 |

| 6ヶ月 | 64.3万円 | 89万円 | 116万円 |

| 7ヶ月 | 70.6万円 | 97万円 | 124万円 |

| 8ヶ月 | 76.9万円 | 103万円 | 132万円 |

| 9ヶ月 | 81.9万円 | 109万円 | 139万円 |

| 10ヶ月 | 86.9万円 | 113万円 | 145万円 |

| 11ヶ月 | 90.7万円 | 117万円 | 150万円 |

| 12ヶ月 | 93.2万円 | 119万円 | 154万円 |

任意保険基準は、弁護士基準とは違って軽傷と重傷とで慰謝料に金額差が設けられていません。

入院なしで3ヶ月通院すると37.8万円、12ヶ月通院すると93.2万円が任意保険基準での入通院慰謝料の目安金額です。

弁護士基準の重傷の場合と比較すると、任意保険基準は5~6割程度の金額となります。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

弁護士基準の後遺障害慰謝料を他の基準と比較

交通事故で受けたケガが、もうそれ以上治療しても完治しない場合は、後遺症の等級により算定された金額で後遺障害慰謝料を請求することになります。

後遺症の等級だけではなく、3つの基準(自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準)によっても、後遺障害慰謝料の金額は変わってきます。

後遺障害の認定を受けた場合の自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額目安は、等級ごとに見ると以下のとおりです。

〈後遺障害等級ごとの慰謝料の目安〉(かっこ内は「介護を要する後遺障害」)

| 等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

| 13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |

| 6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |

| 5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |

| 4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |

| 3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |

| 2級 | 998万円(1,203万円) | 1,300万円 | 2.370万円 |

| 1級 | 1,150万円(1,650万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」

※保険会社ごとに異なる任意保険基準は推定

※身体の他の部位に後遺症があるなどの場合は慰謝料額がさらに高くなる可能性もあり

後遺障害等級は数字が小さくなるほど障害の重度が高くなり、後遺障害慰謝料の金額も上がります。

最も後遺障害の軽い第14級で、慰謝料額を比較してみましょう。

- 自賠責保険基準:32万円

- 任意保険基準:40万円

- 弁護士基準:110万円

弁護士基準は3つの基準の中で最も高く、他の2基準と比較すると2~3倍ほどの金額差があります。後遺障害等級は、医師に診断書を作成してもらったうえで、等級認定の申請を行う必要があります。

弁護士基準の死亡慰謝料を他の基準と比較

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡した場合に遺族に支払われる損害賠償金です。

死亡慰謝料は被害者の職業や年収などには関係なく、一律の基準に基づいて設定されています。

ただし、3つの基準ではそれぞれ以下のように金額が異なります。

| 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 950〜1,350万円 | 1,200万〜2,000万円 | 2,000万〜2,800万円 |

自賠責保険基準では、遺族の人数などによって金額が異なります。また、逸失利益や葬儀費などを含めた損害賠償金は限度額3,000万円までと定められています。

上の表から、死亡慰謝料は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の順番に金額が高くなることがわかっていただけるでしょう。

弁護士基準の死亡慰謝料は、自賠責保険基準の約2~3倍、任意保険基準の約1.5~2.5倍の金額になる可能性があります。

交通事故の慰謝料計算機で請求額の目安を確認できる

損害賠償金が全部でいくら支払われるのかの算定は、交通事故の示談交渉に関する豊富な知識と経験がなければ難しいでしょう。

〈慰謝料計算機で慰謝料を計算〉

こちらの慰謝料計算機を使えば、知識や経験がなくても、交通事故による慰謝料や損害賠償の目安金額の計算が可能です。

ただしあくまでも目安の金額です。詳しい金額については、弁護士事務所にご相談してみましょう。

交通事故示談の解決実績が豊富な弁護士法人・響では、被害者様の事故状況などから目安となる慰謝料や損害賠償金の額を算出いたします。

相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故示談の交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

- 慰謝料を増額して示談交渉できる

- 過去の判例に即した妥当な金額を請求できる

- 示談交渉の手間やストレスを軽減できる

交通事故の示談交渉で妥当な損害賠償金を支払ってもらうためには、個人で進めるよりも弁護士に依頼したほうがスムーズといえます。

一般的に、ケガの症状固定が決まってから示談交渉が始まり、1~3ヶ月程度で示談が成立することが多いようです。

示談金の受け取りは示談成立から1~2ヶ月程度が目安です。

※賠償金額が高額の場合は時間がかかる場合もあります。

示談金の金額や受け取りまでに要する期間についても、弁護士の交渉力に左右されるでしょう。

示談金を受け取るまでの示談交渉の流れについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

弁護士法人・響では、交通事故に関する相談を受けています。

被害者個人では難しい示談交渉でも、示談交渉の豊富な実績を持つ弁護士が、被害者様の納得できる示談成立をサポートいたします。

弁護士費用特約を使えば費用はかからない

交通事故に遭ったときに「自身が任意保険に入っていれば、保険会社が代わりに示談交渉してくれる」と考える人は多いようです。

しかし「もらい事故(被害者に過失がない事故)」の場合は、ご自身の保険会社は、示談交渉を代行することはできません。

その場合は弁護士に示談交渉を依頼すると良いのですが、弁護士に依頼するには費用がかかります。

一般的な弁護士事務所では、相談をするだけで費用がかかることがあるため、弁護士に依頼することをためらうかもしれません。

しかし被害者ご自身が加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険でまかなえます。

弁護士費用特約が使えない場合でも、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士基準で損害賠償金が支払われれば、弁護士費用をそこからまかなうことができる場合もあります。

十分な損害賠償金が見込めず、弁護士に依頼しても「費用倒れ」になる場合もあるので、初回相談時に確認したほうがいでしょう。

弁護士に依頼して費用倒れになるケースについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【まとめ】弁護士基準は一番高額な慰謝料基準。弁護士に任せれば納得いく金額が期待できる

交通事故に遭ってしまったら、慰謝料が最も高額になる弁護士基準での請求を検討しましょう。

弁護士基準は過去の裁判所の判例をもとにした金額であり、納得しやすい賠償金額ともいえるでしょう。

慰謝料を弁護士基準で請求するためには、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士に依頼すると、慰謝料を弁護士基準で請求できるだけでなく、相手との示談交渉の手間が省けるので、交通事故による精神的負担を軽減できます。

一日でも早く安心してもとの生活を取り戻すためにも、交通事故の示談交渉は交通事故の取り扱い実績豊富な弁護士法人・響にぜひご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中