交通事故で高齢者が死亡した場合の慰謝料や逸失利益はどうなる?

もし突然の事故で、家族の方を亡くしてしまったら、そのショックは想像を絶するものでしょう。

悲しみや不安はお金で埋め合わせられるものではありません。

それでも、きちんと相手方に「損害賠償金(示談金)」を請求し、今後の生活のために経済的な負担を軽くすることで、事故から立ち直るきっかけを得られるかもしれません

通常、交通事故に遭い亡くなってしまった際には、遺族の方が死亡慰謝料などを含む損害賠償金を相手方に請求できます。

ただし、高齢者が被害者の場合、一部の損害賠償金については、被害者の年齢や収入の有無によって、請求できる金額が低くなってしまうケースがあります。

この記事では、高齢者が交通事故に遭って亡くなった際の慰謝料の相場や逸失利益の求め方、若年者と異なる点などについて、詳しく解説していきます。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故で高齢者が死亡した場合の慰謝料相場

事故に遭って本人が死亡してしまった場合、慰謝料の請求は遺族が行います。

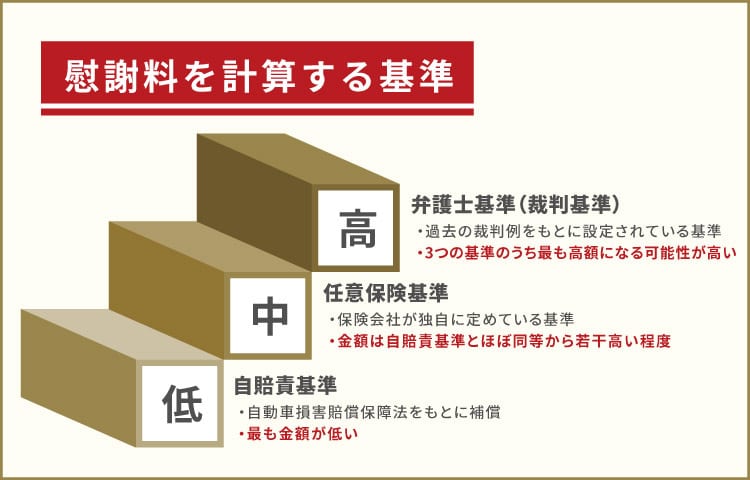

基本的に、交通事故の慰謝料は「誰が計算をするのか?」によって異なり、以下の3つの基準が存在しています。

慰謝料額は3つの基準の中では、弁護士基準が最も高額になる可能性が高いです。

以下は、自賠責保険基準・弁護士基準(裁判基準)で算出された高齢者の死亡慰謝料(近親者慰謝料)の相場をまとめた表です。

〈高齢者が事故に遭った場合の死亡慰謝料(近親者慰謝料)の相場〉

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 950~1,350万円 | 2,000~2,800万円程度 |

※任意保険基準の金額は保険会社によって異なるため割愛します。

では、それぞれの慰謝料が具体的にどのように算出されているのかを見ていきましょう。

なお、交通事故で高齢者がケガをした場合の相場については、こちらの記事で解説しています。

【関連記事はこちら】

『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介』

高齢者と若年者で慰謝料や損害賠償金(示談金)は異なる?

被害者が高齢者の場合、死亡慰謝料を含む一部の損害賠償金は、被害者の年齢や給与所得、仕事の有無によって増減することがあります。

特に高齢者と若年者で大きく異なる可能性があるのは、以下の2種類の項目です。

- 死亡慰謝料

- 死亡逸失利益

基本的には、交通事故で被害者が亡くなってしまった際、以下のような項目が請求できます。

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |

|---|---|

| 死亡逸失利益 | 生きていれば働いて将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

| 死亡慰謝料(近親者慰謝料) | 交通事故で被害者が死亡したことによる精神的な損害に対して支払われる補償 |

*自賠責保険では請求できません。

なかでも死亡慰謝料(近親者慰謝料)と死亡逸失利益は、計算が複雑なうえ、金額が大きくなることが多いものです。

ここからは、それぞれの計算方法を解説していきます。

高齢者の死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料(近親者慰謝料)の場合、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)で、それぞれ計算方法が異なります。

任意保険基準の金額は保険会社によって異なるため、割愛しています。

自賠責保険基準の慰謝料計算方法

自賠責保険基準の場合、年齢や職業に関わらず、「被害者本人の慰謝料」と「遺族の慰謝料」に分けて計算されます。

被害者本人分は一律で400万円と決められており、近親者(遺族)の慰謝料は請求する人数によって、以下の表のように加算されます。

【本人の慰謝料】

| 一律 | 400万円 |

【遺族の慰謝料】

| 請求権者数(慰謝料を請求する遺族の数) | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一人 | 550万円 |

| 二人 | 650万円 |

| 三人 | 750万円 |

※さらに被扶養者がいる場合は、上記の金額に200万円が追加されます

※被扶養者とは被保険者(この場合「被害者」)の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族のこと

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年3月31日以前に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は350万円となります。

また、遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母、配偶者および子とされています

※出典元:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2020年版(赤い本)』より

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料計算方法

被害者の属性によって異なり、基準としては以下のように設定されています。

過去の裁判例をもとにした金額で計算するため、3つの計算基準の中では、最も高額になる可能性が高いです。

| 属性 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円程度 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |

| 子ども・高齢者・その他 | 2,000~2,500万円程度 |

弁護士基準(裁判基準)については「家族内における属性」によって、死亡慰謝料が算出されます。

そのため、死亡した本人が高齢者で、すでに定年退職をして収入を得ていないケースでは、一家の支柱(家庭の生計を支えている人)と比べると、慰謝料は低くなる可能性があります。

以下は、実際にあった高齢者が被害者の交通事故における裁判例です。

■裁判の判例(大阪地裁・平成16年5月17日判決)

女性(91歳)につき、医療過誤と競合した事案において、2,300万円を認めた。

高齢者でありながら、一家の支柱であることが考慮されて以下の裁判例のような慰謝料が認められるケースもあります。

■大阪高裁・平成30年1月26日判決

宗教法人役員(男・79歳)につき、事故当日入院し翌日死亡したこと、一家の支柱であり、妻が長年夫婦として同居してきたこと等から、入院分も含め、本人分、

近親者分を併せて2,800万円を認めた。

高齢者の死亡逸失利益の計算方法

交通事故に遭って亡くなってしまった場合、死亡慰謝料のほか、逸失利益を請求することも可能です。

- 「逸失利益」とは

- 交通事故の被害に遭わなければ将来得られるはずだった収入のことをいいます。死亡した場合は、日常生活に必要となるはずだった生活費などは控除されることになります。

逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」があり、計算方法がそれぞれ異なります。

ここでは、被害者が死亡した際の、「死亡逸失利益」について解説します。

死亡逸失利益は、基本的に以下の方法で算出されます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

- 「基礎収入額」とは

- 「基礎収入額」とは、交通事故に遭う前の所得のことを指し、会社員の場合であれば賞与や手当なども含みます。

- 「生活費控除率」とは

- 収入として得るもののうち、生活費がどのくらいの割合を占めるのかを示したものです。もし存命であれば収入から生活費が支出されていたはずですが、死亡したことにより生活費の支出を免れているため、逸失利益の算定にあたっては収入金額から、存命であれば支出されていたはずの生活費を差し引かなければなりません。

性別や年齢、扶養家族の有無などによって異なりますが、30~50%の間で設定されています。

- 「就労可能年数」とは

- 原則として67歳までとされています。

ただし、年齢、職種、健康状態等を考慮しつつ、67歳までの年数と平均余命の2分の1の年数といずれか長期の方にて請求できる可能性があります。また、67歳以上でも、平均余命の2分の1の年数で請求できる可能性もあります。

- 「ライプニッツ係数」とは

- ある一定の年額の金銭をある時点から将来長期間にわたって継続的に得るとした場合に、それをある時点で一時金でもらうとしたらいくらに換算するのが適当かという観点で算出された係数です。

ここからは具体的に、給与所得がある場合、主婦(主夫)の場合、年金収入のみの場合、無職の場合の4パターンに分けて、裁判例とともに詳しく見ていきます。

給与所得がある場合

死亡逸失利益は、高齢の方でも、パートやアルバイトなどで収入を得ていたのであれば、請求は可能です。

主婦(主夫)の場合、「賃金センサス」という根拠を用いて、基礎収入を算出します。

若年者の場合、年齢を考慮せずに全年齢の平均賃金を用いることが多いですが、高齢者の場合、年齢別の平均賃金や全年齢の平均賃金を減額した金額に制限されることが多いです。

- 「賃金センサス」とは

- 厚生労働省が賃金統計として公表しているもので、正式には「賃金構造基本統計調査」といいます。被害者が学生や主婦(主夫)などの場合には、基礎収入を計算する根拠として用います。産業・企業規模・性別・年齢・学歴などで分けられた平均賃金を当てはめて計算します。

年金収入のみの場合

年金受給者が事故により死亡してしまった場合、事故により受け取れるはずであった年金が受け取れなくなったとして、基礎収入と認定される可能性があります。

本人が年金受給者であった場合、年金額×(1−生活費控除率)×平均余命までの年数分のライプニッツ係数の賠償請求が可能です。「ただし、年金収入のみの場合、年金のほとんどが生活費に費やされていると考えられるため、生活費控除率が通常よりも高めに認定されることが多いです。」

無職の場合

事故時に収入を得ていなければ、基礎収入がゼロとなり、基本的に逸失利益は認められないことになります。

ただし、年齢、職歴、就労能力、就労意欲などから就労の蓋然性が見込まれるケースであれば、逸失利益が認められる可能性もあります。

以下は、被害者が「無職者」とされているものの、アルバイトなどで収入を得ていたことなどから就労の蓋然性を認め、逸失利益を認定した裁判例です。※※大阪高裁・平成16年2月17日判決を記載※※」

上記のように、死亡逸失利益の計算には、さまざまな要素が絡みます。

事故に遭われた方の年齢、職業や立場によってケースバイケースとなるので、具体的な金額を把握したい場合は、交通事故案件の豊富な解決実績がある弁護士に相談することも検討してみるとよいでしょう。

死亡までに入通院期間があった場合の慰謝料・損害賠償金

高齢者が交通事故に遭い、入通院期間を経てから亡くなってしまうというケースもあります。

この場合、死亡慰謝料以外に、入通院慰謝料や治療にかかった費用を請求することも可能です。

交通事故で負ったケガの治療のために入通院した場合に、相手の保険会社に請求できる損害賠償金としてはおもに以下が挙げられます。

| 通院費/入院費(治療関係費) | 治療にかかる費用 |

|---|---|

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 入通院慰謝料 | 交通事故で被害者が入通院したことによる精神的な損害に対して支払われる補償 |

「入通院慰謝料」については、死亡慰謝料同様、算出する基準(自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準))によって慰謝料の金額が変わります。

それぞれの算出方法について見ていきましょう。

自賠責保険基準の入通院慰謝料

自賠責保険基準による慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

慰謝料の対象となる日数✕4,300円

治療の対象となる日数とは、「治療期間」もしくは「実通院日数×2」の少ない方を使用します。

入院した日数は、すべて実通院日数として計算します。

■治療期間が1ヶ月(30日)、実通院日数が10日・20日の場合の慰謝料額

| 治療期間 | 実通院日数 | 慰謝料額 |

|---|---|---|

| 1ヶ月(30日) | 10日 | 4,300円×10日×2=86,000円 |

| 1ヶ月(30日) | 20日 | 4,300円×30日=129,000円 |

実通院日数が20日のケースでは「実通院日数×2=40日」>「治療期間30日」となるため、短い方の治療期間30日で算出されます。

■治療期間が3ヶ月(90日)、実通院日数が20日・50日の場合の慰謝料額

| 治療期間 | 実通院日数 | 慰謝料額 |

|---|---|---|

| 3ヶ月(90日) | 20日 | 4,300円×20日×2=172,000円 |

| 3ヶ月(90日) | 50日 | 4,300円×90日=387,000円 |

実通院日数が50日のケースでは「実通院日数×2=100日」>「治療期間90日」となり、短い方の治療期間90日で算定されます。

任意保険基準の入通院慰謝料

それぞれの保険会社が、「慰謝料を計算する際の算定基準」を個別に設定しているため、一概にはいえません。

一般的に、自賠責保険基準と同程度か、少し高い金額になることが多いとされています。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料

弁護士基準(裁判基準)に基づく計算方法は、日弁連交通事故相談センター 東京支部が発行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)に掲載されています。

入院と通院で慰謝料額は異なります。

また、赤い本における(傷害慰謝料)は、別表Ⅰ(重傷の場合)と別表Ⅱ(軽傷の場合)による2種類の算定方法があります。

原則として別表Ⅰが使用されますが、むちうち症で他覚所見がない場合などは別表Ⅱが使用されます。

以下は、「赤い本」別表Ⅰに基づく重傷の場合の通院・入院慰謝料額を記載します。

■通院慰謝料(重傷)

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 |

■入院慰謝料(重傷)

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 53万円程度 |

| 2ヶ月 | 101万円程度 |

| 3ヶ月 | 145万円程度 |

| 4ヶ月 | 184万円程度 |

| 5ヶ月 | 217万円程度 |

| 6ヶ月 | 244万円程度 |

※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』

また、傷害の部位や程度によっては、別表Ⅰの金額が20〜30%程度増額することもあります。

ほか、生死が危ぶまれる状態が継続した際や、麻酔なしでの手術など極度の苦痛を被ったときには、増額が考慮される可能性があります。

死亡時の損害賠償請求のポイント

ここまで、高齢者の方が交通事故で亡くなった際の慰謝料や逸失利益について説明しました。

しかし、実際に相手方に損害賠償金を請求するのは被害者の遺族です。

慰謝料の計算は複雑で、事故後に相手方の保険会社とのやりとりをしなければならないため、負担が大きくなることでしょう。

そこで、きちんと損害賠償の請求を行うために、注意しておきたいポイントについてご紹介します。

損害賠償請求を行う相続人となるには優先順位がある

被害者が亡くなった場合の損害賠償は、基本的に被害者の相続人が請求するものです。

相続人となるには、配偶者と子、配偶者と父母、子のみなど、被害者の戸籍状況によって以下のように優先順位がつけられています。

| 常に優先 | 被害者の配偶者 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。 |

|---|---|

| 第1順位 | 被害者の子 被害者の子がすでに死亡しているときは、その子(被害者の孫)が相続人となる。その子もすでに死亡しているときには、更にその子(被害者の曾孫)が相続人となる。ただし、この孫や曾孫は被害者の直系卑属でなければならない。 |

| 第2順位 | 被害者の父母や祖父母(直系尊属) 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。 |

| 第3順位 | 被害者の兄弟姉妹 その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子が相続人となる。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。 |

参考:国税庁「タックスアンサー/No.4132 相続人の範囲と法定相続分」より

ただし、死亡慰謝料には、「亡くなられた被害者本人の慰謝料」と「近親者固有の慰謝料」があり、「近親者固有の慰謝料」については、相続人とならない人でも請求できる場合があります。それぞれの慰謝料を請求することができる人をまとめると、以下の表のようになります。

| 慰謝料の種類 | 請求権者 |

|---|---|

| 本人分の慰謝料 | 法定相続人 |

| 近親者固有の慰謝料 | 配偶者・子・父母など ※被害者との関係性によって変わります |

被害者の遺族の間でも、優先順位が決まっているため、遺族であれば誰でも請求できるというわけではない点に留意してください。

慰謝料や逸失利益などは低くなる可能性がある

「交通事故で高齢者が死亡した場合の慰謝料相場」の項目でも解説したように、被害者が高齢者の場合には、慰謝料や逸失利益などが若年者よりも低くなる可能性がある点にも注意が必要です。

死亡慰謝料は、任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)で算出した場合、被害者の家庭内での役割、職の有無などによって増減します。

死亡逸失利益は、被害者の年齢や収入の状況などによって変わります。

これらの計算を、相手方の保険会社に任せてしまうと、自賠責基準と同程度か少し高い程度の任意保険基準で算出されてしまうことがほとんどです。

事故後の葬儀や相続の手続きなど忙しい中で、保険会社と交渉をするのは、心理的な負担も大きく、難しいといえるでしょう。

慰謝料・損害賠償金に納得ができなければ弁護士に相談を

前述のとおり、高齢者が交通事故で亡くなってしまった場合には、損害賠償請求権を受け継いだ相続人が相手方に賠償を求める流れになります。

ただし、慰謝料や逸失利益をはじめとした損害賠償金の計算方法は複雑ですので、専門知識がないとなかなかうまく話が進まないこともあります。

このような場合、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士に示談交渉の代理を依頼することで、スムーズに交渉を進められます。

また、弁護士基準(裁判基準)で算出するため、損害賠償額も増える可能性があるのです。

損害賠償額が高くなるほど、保険会社とのやりとりも難しくなるので、早めに弁護士に相談することも検討してしてみましょう。

まとめ

交通事故に遭ってケガをすると、慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求が行えます。

特に高齢者が被害に遭った場合、若い人と比べて死亡率が高かったり、ケガの治療に時間がかかったりします。

損害賠償額が高くなると相手方の保険会社との示談交渉も長引くことになり、手間がかかってしまう面もあります。

慰謝料や逸失利益の請求で困ってしまったときには、交通事故事案にの解決実績が豊富な弁護士に相談するのもひとつの方法です。

納得できる損害賠償請求を行うためにも、早めの相談を心がけてみましょう。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中