交通事故の慰謝料の事例を紹介|適正な額を請求するには

「交通事故でケガをしたら慰謝料はいくら請求できるの?」

「交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?」

運悪く交通事故の被害者になってしまったら、精神的苦痛への補償として慰謝料を請求できます。

ケガの苦しみだけでなく仕事や生活にも支障が出ている場合は、できるだけ多くの慰謝料を請求したいものです。

慰謝料の相場を知るには、事例を見てみると参考になります。 この記事では、

- ・交通事故の慰謝料の相場

- ・慰謝料の事例

- ・納得できる慰謝料を請求する方法

などについて紹介します。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きいほうの交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さいほうの交通事故の当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故で請求できる慰謝料には相場がある

交通事故の被害者が請求できる慰謝料の金額には相場があり、ケガの度合いなどによって一定の基準が設けられています。

打撲のような比較的軽いケガの場合は金額は低くなり、骨折など仕事や日常生活に支障をきたすような大きなケガだと高くなる場合があります。

傷病名が同じでも必要な治療は異なりますので、入院日数(期間)や通院日数(期間)によって金額は変わり、治療に必要な期間が長引くほど高い慰謝料を受け取れることが一般的です。

慰謝料とは、ケガに関わる精神的苦痛に対して支払われる補償であり、治療費とは別途請求できるものです。

交通事故に遭ったときの一般的な慰謝料の事例

では、交通事故に遭ってケガをしたときの一般的な慰謝料の相場について、具体的な事例(裁判例)を参考にしながら見ていきましょう。

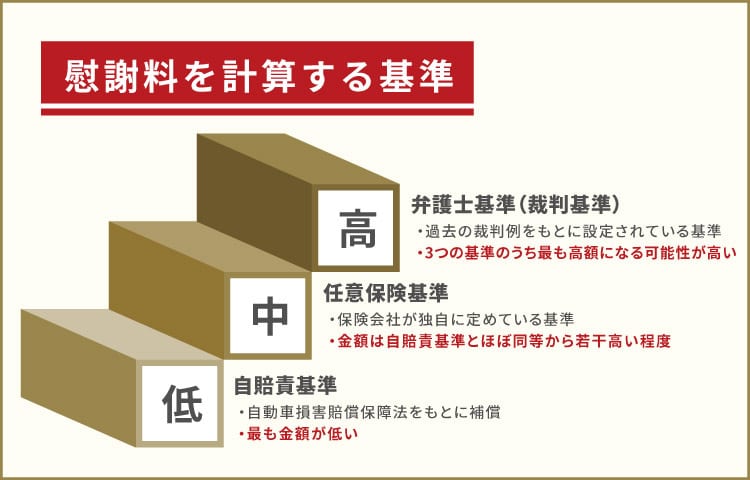

慰謝料の計算には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。

この記事では、最も慰謝料が高くなる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」による事例を紹介しています。「弁護士基準(裁判基準)」とは実際に裁判をした場合に基準となるものです。

打撲などの軽傷の場合の慰謝料

弁護士基準(裁判基準)による慰謝料は、一般的に公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)などを基に算定します。

そこから個別の事情を考慮して、最終的な金額が決まることが多いようです。

慰謝料の計算は入院・通院、重傷・軽傷で金額が異なります。

まずは「軽傷」として扱われる、打撲などのケガについて見てみましょう。

下記の「慰謝料算定表」の横軸が入院月数、縦軸が通院月数となっています。入院と通院の月数の交わるところを見ると、慰謝料の目安がわかります。

| 軽傷(打撲・むちうちなど)の入通院慰謝料算定表 弁護士基準(裁判基準)(単位:万円) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | |

| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 |

| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 |

| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 |

| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 |

| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 |

| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 |

| 7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 |

| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 |

交通事故による軽傷の代表例として、次の2例を上記算定表を目安に慰謝料を計算してみましょう。

軽い打撲の場合の例(通院2週間)

入通院慰謝料算定表は、1ヶ月刻みで目安となる慰謝料が記載されています。1ヶ月未満の場合は日割で算定する場合もあります。

たとえば1ヶ月通院の場合、入通院慰謝料算定表では19万円程度となります。

2週間の慰謝料を算定するためには、次の計算方式を利用します。

19万円÷30日=約6,333円(1日当たり)

6,333円×14日=88,662円

よって軽い打撲による2週間の通院では、88,662円程度が慰謝料の相場となります。

むちうちの場合の例(通院3ヶ月)

車で停車しているところへ後ろから追突され、その衝撃でむちうちになるケースがあります。

むちうちは入院するほど大きなケガではない場合もありますが、完治までに数ヶ月程度かかることもあります。

3ヶ月通院した場合は、入通院慰謝料算定表による慰謝料額は53万円程度となります。

骨折による入通院の場合の慰謝料

交通事故によるケガとして、骨折などの重傷の場合の慰謝料相場も見ておきましょう。

入通院慰謝料算定表の設定金額が、軽傷の場合よりも高額になります。

| 重傷(骨折など)の入通院慰謝料算定表 弁護士基準(裁判基準)(単位:万円) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | ||

| 通院 | 53 | 101 | 145 | ||

| 1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | |

| 2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | |

| 3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | |

| 4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | |

| 5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | |

| 6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | |

| 7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | |

| 8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | |

| 9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | |

事故で骨折した場合の慰謝料の相場を、2つの事例(裁判例)を参考にしながら見てみましょう。

事例1:骨折で入院474日 慰謝料1,240万円(損害賠償金合計 約7,087万円)

・会社員(30代・男)

・原付自転車で交差点で右折中に直進する乗用車と衝突

・ケガの状況:右膝顆間隆起骨折、右大腿骨近位端粉砕骨折、右大腿骨回旋変形

右膝半月板損傷

・後遺障害等級:併合9級(膝関節機能の障害で10級10号、骨盤に著しい変形が残り12級5号)

・入院:474日

・慰謝料:1,240万円(入通院慰謝料:600万円、後遺障害慰謝料:640万円)

・休業損害:約3,834万円、逸失利益:約2,013万円

(神戸地方裁判所 平成19年)

事例2:骨折で入院538日 慰謝料1,580万円(損害賠償金合計 約8,984万円)

・会社員(30代・男)

・普通自動二輪車で青信号を直進中に対向の右折する普通貨物自動車と衝突

・ケガの状況:左大腿骨開放骨折および左足関節外果骨折など

・後遺障害等級:併合6級(一下肢の三大関節中の一関節の用を廃し8級7号、一下肢を5センチメートル以上短縮し8級5号、手のひら大の3倍程度以上の傷痕を残し12級)

・入院:538日

・慰謝料:1,580万円(入通院慰謝料:400万円、後遺障害慰謝料:1,180万円)

・休業損害:約1,100万円、逸失利益:約6,304万円

(千葉地方裁判所 平成18年)

上記2つの事例は、重い後遺障害が残るほどの深刻な交通事故に遭ったケースです。

死亡した場合の慰謝料

交通事故により被害者が死亡してしまった場合の慰謝料の基準は、被害者が家族内でどのような立場にあったかによって変わってきます。

弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料(本人分)は、下表のとおりです。

| 被害者の立場 | 死亡慰謝料(本人分+近親者の合計) |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円程度 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |

| 独身者・子ども・高齢者 | 2,000~2,500万円程度 |

上記表の死亡慰謝料は、本人と近親者の慰謝料を合算したものになります。近親者の死亡慰謝料は下表のとおりです。

| 被害者の立場 | 死亡慰謝料(遺族のみ) |

|---|---|

| 被害者の配偶者 | 200~400万円程度 |

| 被害者の父母・子 | 100~200万円程度 |

| 被害者の兄弟姉妹 | 100~200万円程度 |

死亡慰謝料に関するこのような裁判例があります。

事例5:死亡 慰謝料3,000万円

・歩行中の女性(75歳)が車両に衝突されて死亡

・死亡慰謝料3,000万円(本人分2,700万円、遺族(夫)分300万円)

(岐阜地方裁判所 令和2年6月22日)

【死亡慰謝料が増額されるケース】

被害者の立場のほかにも、次のような状況の場合には死亡慰謝料が増額されることがあります。

- 加害者の飲酒運転、無免許運転など

- 加害者が事故後に逃走、証拠隠滅、虚偽供述などを行った場合

- 事故が悪質または残酷

- 被害者遺族が事故により精神疾患にかかった場合

このような事情が関わると、死亡慰謝料が増額になることがあります。

事故の状況だけではなく、相手の事情も関わってくるため、死亡慰謝料の請求は弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。

交通事故の慰謝料を増額した事例|弁護士法人・響の場合

交通事故の慰謝料は、法律事務所に交渉を依頼することで増額できる可能性があります。

弁護士法人・響には、慰謝料を増額できた実績が多数ありますので、その一部をご紹介します。

事例:慰謝料増額幅:854万円

相手方保険会社からの提示額:46万円

弁護士法人・響の交渉後:900万円

増額幅:854万円

認定された後遺障害等級が低く実際の症状と差があったため、異議申立を行うことで、3等級アップに成功しました。

相手方の保険会社は、必ずしも裁判所の判例を基にした金額を提示してくるわけではありません。

被害者が請求できる損害賠償にはさまざまな種類がありますが、個人で適正な金額を算定するのは難しく、保険会社に提示された金額で納得してしまうこともしばしばあります。

専業主婦(主夫)でも休業損害を請求できることを知らずに、保険会社の提示額を受け入れてしまったケースも少なくありません。

交通事故による慰謝料の請求は、事故案件の解決実績が豊富な弁護士法人・響にご相談ください。

納得できる慰謝料を請求するための注意点は3つ

交通事故の慰謝料は、しっかり示談交渉を行わなければ納得のいく金額をもらえない場合や、大きく減ってしまうことがあります。

納得できる金額で慰謝料を請求するために、押さえておきたい注意点はおもに次の3つです。

納得のいく示談結果にするために、以下のような点に注意するとよいでしょう。

- 事故直後から症状固定まで病院で治療する

- 事故~治療の経過を記録して証拠を残す

- 早めに弁護士に相談する

以下で詳しく解説します。

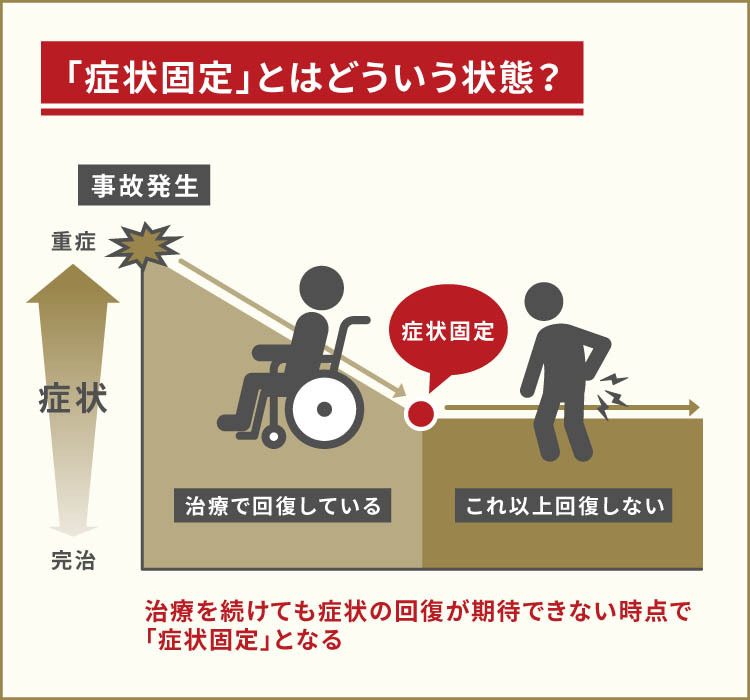

注意点1 事故直後から症状固定まで病院で治療する

ケガの治療先を選ぶときは、次の点にご注意ください。

1.整骨院や接骨院ではなく病院を選ぶ

交通事故から症状固定(これ以上治療をしても改善が見込まれない状態)となるまでは、整骨院や接骨院などではなく、できるだけ病院などの医療機関で治療する方がリスクは少ないといえます。

というのも、整骨院や接骨院の費用について医師の指示がある場合は認められる傾向にありますが、そうでない場合は争点になる可能性があります。

治療を受けたことを証明する診断書も、医療機関でなければ発行できません。

交通事故で受けたケガは、まず病院で医師の診断と治療を受けたうえで、医師の指示に従って整骨院や接骨院での施術に移行しましょう。

2.複数の診療科のある病院を選ぶ

また医療機関はクリニックや診療所などよりも、複数の診療科のある病院に入通院するとよいでしょう。

交通事故に遭うと自覚症状がなかったり、専門外の医師には診察できない傷を負っていたりする可能性があります。

その際、専門の診療科がないとケガや病気を適切に診断できなかったり、傷があることに気づけなかったりする恐れもあるのです。

症状固定となるまでは、できるだけ診療科の多い総合病院に通院しておくと安心です。

- 「症状固定」とは

- ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。いつ症状固定になったかということは保険会社ではなく、基本的には医師が判断することになります。紛争化した場合には、最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

注意点2 事故~治療の経過を記録して証拠を残す

交通事故に遭ったら、事故に関わることはできるだけ細かく記録として残しておきましょう。

相手との示談交渉や裁判などで重要な証拠となります。

証拠となる資料には次のような書類があります。

1.交通事故証明書

事故発生の日時、場所、当事者の情報など、交通事故に関する基本情報が記載されています。

2.診断書・診療報酬明細書

ケガの治療がどのような経過で進んでいるか、医療費がいくらかかったかを正確に把握するために必要です。

3.写真・映像

事故現場、事故車両、受傷部、着衣などを写真撮影しておきましょう。特にタイヤ痕や事故で負ったケガなどは重要な証拠となります。

またドライブレコーダーの映像がある場合は、保存しておきましょう。

4.領収書・明細書・見積書

損害賠償請求をするときに必要な書類となります。

ケガの治療に関する出費(治療費、交通費など)、事故車両などの修理費のほか、交通事故に関わる出費の領収書や明細書、見積書などはしっかりそろえて保管しておきましょう。

5.その他

被害者がケガを負っている場合、家族が入院中に付き添ってくれることがあります。

家族の付添看護費も損害賠償として計上できることがあるので、入院中の出来事を詳細に記録しておきましょう。

<弁護士のここがポイント>

相手側とのやりとりも、消しゴムで文字を消すことのできないボールペンなどを使って記録しておくと、裁判になったときに役立つことがあります。

紛失や時系列の混乱を防ぐために、とじられたノートやメモ帳を使うといいでしょう。

注意点3 早めに弁護士に相談する

早い段階で弁護士に相談しておくことも重要です。

弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 相手方との交渉のストレスが軽減される

- 通院頻度や後遺障害等級認定なども対応してくれる

- 適切な示談交渉を行える

慰謝料を増額できる可能性がある

相手方の保険会社から納得できない慰謝料や損害賠償額を提示されても、裁判例に基づいた適正な金額で交渉できます。

相手方との交渉のストレスが軽減される

保険会社は示談交渉には慣れているため、一般の方が個人で交渉するのは難しいといえます。

またケガが完治していなくても治療費の打ち切りなどを高圧的に迫ってくるなど、過大なストレスを感じることもあるようです。

弁護士が間に入れば保険会社との交渉をおまかせできるので、ストレスはかなり軽減できます。

通院頻度のアドバイスや後遺障害等級認定などのサポートも受けられる

適切な後遺障害等級認定を受けられないと、慰謝料の金額にも影響しかねません。

後遺障害等級認定の手続きや等級に納得できない場合の異議申立などについても、弁護士が対応してくれます。

適切な示談交渉が行える

一般の人が個人で保険会社と交渉をすると、相手方のペースで交渉が進んだり、交渉が難航したりしかねません。

弁護士に依頼することで、必要となる証拠資料を収集でき、妥当な慰謝料をスムーズに算定できたりするため、適切な示談交渉が行えます。

特に「弁護士費用特約」が利用できる方は、早めの依頼をおすすめしております。

示談交渉が早く終われば、その分示談金も早く受け取れます。

ケガをして思うように働けなくなった場合などは、早期に解決して示談金を受け取れることで、お金の心配を払拭できるかもしれません。

<弁護士のここがポイント>

Q.弁護士が聞いた「ユーザーの不満」とは?

A. 弁護士に依頼される方の理由で一番多いのは、示談金(損害賠償金)の金額に関することです。相手の保険会社の提示する金額に不満をもっていることがとても多いです。

また相手の保険会社の態度が悪く、自分で交渉したくないという方も多くいらっしゃいます。一方的に治療費の打ち切りを告げられたり、示談書に早くサインをしてくれと急かされるケースもよくあります。

交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき理由

交通事故に遭ったら、弁護士に相談することも検討してください。

相手の保険会社は、ご自身の立場に立って示談交渉を進めてくれるわけではないため、納得のいく慰謝料をもらえないこともあるからです。

適切な示談金を請求するためにも、弁護士のサポートがあると心強いといえます。

弁護士に相談するメリットは、おもに次の4つです。

- 慰謝料を「弁護士基準(裁判基準)」で請求できる

- 後遺障害等級認定や異議申立を代理してくれる

- 適切な過失割合で交渉できる

- その他の損害賠償も請求できる

以下で詳しく説明します。

メリット1 慰謝料を「弁護士基準(裁判基準)」で請求できる

交通事故でケガを負ったときに請求する慰謝料は、次の3つの基準によって計算されます。

弁護士に依頼することで、最も高額になる可能性が高い基準である「弁護士基準(裁判基準)」での請求ができます。

自賠責保険基準

自賠責保険は、車両を購入した際に必ず加入しなければならない強制保険です。交通事故被害者が最低限の補償を受けられるようにつくられた制度です。

事故相手のケガなどの身体的損害のみの補償になります。

あくまでも最低限の補償内容のため、3つの基準の中では最も低い水準です。

任意保険基準

任意保険は、ドライバーが自分の意思で選択して加入する保険です。

自賠責保険では補償されない部分をカバーします。

任意保険は、身体的損害に加えて車の修理代など物的損害の補償もされます。

任意保険は保険会社が独自に提供しているサービスなので、支払い基準は保険会社ごとに自由に設定されており、多くの場合は公表されていません。

ただし、平成11年までは一律の旧任意保険基準が定められており、現在でも当時の基準を参考に金額設定がされていることが多いようなので、保険会社によって大きく金額が異なることは少ないでしょう。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は「裁判基準」とも呼ばれていて、過去の裁判例を基に金額が設定されています。

弁護士基準の慰謝料は、3つの基準の中で最も高額になる傾向があります。

裁判例に則った金額であり、被害者が主張できる適正な慰謝料といえますが、一般の方が弁護士基準で請求することは難しいといえるでしょう。

<弁護士のここがポイント>

保険会社は、まず自賠責保険基準に近い慰謝料額を提示することがあります。法律の知識がない一般の方が弁護士基準で交渉を行っても、ほとんど聞き入れてもらえないでしょう。法律知識がある弁護士が交渉することで、弁護士基準での請求が可能になるといえます。

メリット2 後遺障害等級認定について異議申立を代理してくれる

交通事故によるケガで後遺症が残った場合は「後遺障害等級認定」を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級認定は、医療機関が発行する後遺障害診断書などの書面に基づいて、損害保険料率算出機構(加害者側が任意保険に加入している場合)や自賠責保険・共済紛争処理機構が審査し認定します。

後遺障害等級診断書の内容が曖昧だったり、必要な検査結果が添付されていないと適切な認定がされず、低い等級になってしまうケースも少なくありません。

その場合は、適切な認定を求める「異議申立」の手続きが可能です。

しかし後遺障害認定の異議申立は、医学的な知識も必要になるため難易度が高いといえます。

弁護士に依頼することで後遺障害等級認定の申請だけでなく、後遺障害等級認定に関する「異議申立」の手続きも代理してもらえます。

メリット3 適切な過失割合に変更できる可能性がある

交通事故の賠償金請求では、「過失割合」が重要なポイントになります。

過失割合とは、交通事故における当事者どうしの責任の割合です。

弁護士に依頼すると、適正な過失割合に変更できる場合もあります。

たとえば両方の車が動いているときの衝突では、被害の大きな方にも一定の過失を認められるケースが少なからずあります。

ご自身にも過失が認められると、相手に対する損害賠償責任が生じるため、相手に請求できる賠償金から相殺されてしまいます。

<弁護士のここがポイント>

過失割合は過去の判例を参考にして交渉によって決めていきますが、過失割合を決定する要素に関しては事故の状況を詳細に読み解く必要があります。個人で交渉するのは非常に困難といえるでしょう。

できるだけ支払金額を抑えたい相手方の保険会社としては、相手側の過失割合を少なめに見積もって示談交渉を迫ってくる可能性があります。

個人で示談交渉をすると、不利な過失割合で示談に合意してしまうこともありえます。

交通事故の示談交渉に実績のある弁護士に相談してみましょう。

メリット4 その他の損害賠償も請求できる

交通事故の被害に遭ったときに、相手方に請求できるのは慰謝料だけではありません。

以下に挙げるような、さまざまな種類の損害賠償金を請求できる可能性があります。

- 治療関係費

- 器具等購入費

- 通院交通費

- 家屋等改造費

- 葬儀関係費

- 休業損害(休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償)

- 車両破損による損害費用

- 逸失利益(後遺障害が残ったり死亡したりしなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償)

- 慰謝料

- 着衣や積み荷等の損害に関する費用

このような損害賠償金の項目の中には、請求を忘れてしまったり、請求できないと思い込んでいたりするものがあるかもしれません。

たとえば入院中に面倒を見てくれた家族の「付添看護費」や、収入のない主婦(主夫)がケガで動けなくなった場合の「休業損害」が補償されるなどの知識は、知らない場合もあるのではないでしょうか。

一般に知られていない損害賠償金は、相手方の保険会社が算定せずに示談交渉をしてくる可能性もあります。

弁護士に相談すれば、考えられる損害賠償金はまとめて請求できます。

【まとめ】交通事故の慰謝料は増額した事例もある。弁護士に依頼して納得のいく結果に導こう

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、あらかじめ目安となる金額が一定の基準で決められています。

しかし、そこから個別の事情に応じて増額できたという事例は少なくありません。

慰謝料を算定する基準には3種類ありますが、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」で請求できるのです。

また、弁護士に依頼することで示談交渉がスムーズに行えたり、後遺障害認定等級の手続きを進めやすくなるといえます。

交通事故に遭って納得のいく慰謝料を請求したい方は、弁護士法人・響へぜひご相談ください。

特に「弁護士費用特約」が利用できる方は、弁護士費用の自己負担は不要になる可能性も高いので、お気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中