交通事故で入院したら慰謝料相場はいくら?損しないためのポイント

交通事故の被害に遭って入院するようなケガを負ってしまうと、不安な気持ちになってしまうものですね。

まずはしっかりと治療を受けて、ケガを回復させることが大切です。

交通事故に遭って入院をしたときは、損害賠償金(治療費・入院雑費など)に加えて、「入院慰謝料」を請求できます。

また退院後も通院する必要がある場合は、さらに「通院慰謝料」なども請求可能です。

これらの金額は相手の保険会社との示談交渉によって決められますが、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をすれば、納得のいく成果を得やすくなります。

この記事では、交通事故で入院したときの慰謝料や、その他の損害賠償金の請求について詳しく解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故で入院したら慰謝料相場はいくら?

交通事故の被害に遭って入院をした場合には、相手側の保険会社に対して「入院慰謝料」を請求できます。

慰謝料の額には相場があるため、事前に大まかな計算をしておくことが可能です。

入院慰謝料であれば、慰謝料額の計算には「入院日数」や「入院期間」が関係しています。

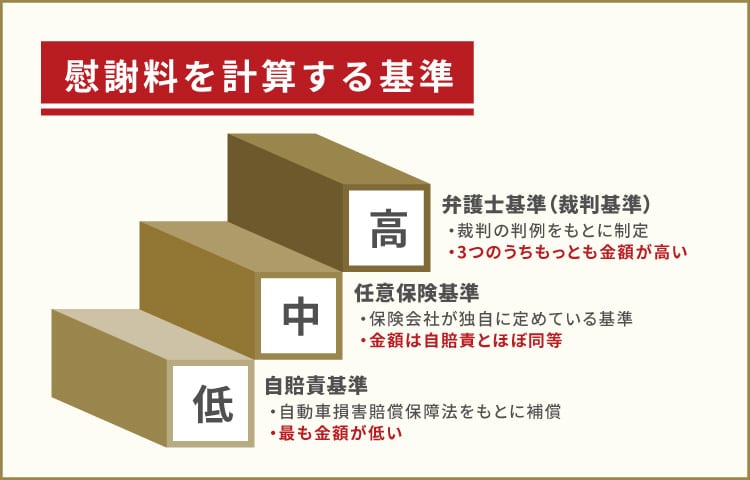

また、慰謝料の計算基準は以下の3つあります。

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

次は、具体的に請求できる金額について紹介します。

交通事故で3ヶ月入院したら慰謝料は最大145万円

入院慰謝料の金額は、入院期間と計算基準によって異なります。

ここでは、入院期間別にそれぞれの計算基準における慰謝料額を見ていきましょう。

■入院慰謝料の目安

| 入院期間 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | |||

| 1週間 | 3.01万円 | 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です | 8.1万円 | 12.3万円 |

| 1ヶ月 | 12.9万円 | 35万円 | 53万円 | |

| 2ヶ月 | 25.8万円 | 66万円 | 101万円 | |

| 3ヶ月 | 38.7万円 | 92万円 | 145万円 | |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

※軽傷はむちうちなどの症状を指します。

自賠責保険基準の入院慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。

日額は4,300円(2020年4月以降)と決められています。

入院慰謝料=日額4,300円×対象日*

*入院期間と実入院日数×2の少ないほう

上記1週間の目安では

4,300円×7日=30,100円となります。

※入院日数=入院期間として計算

3つの入院慰謝料を比較すると、弁護士基準が最も高額であることがわかります。

次に、入院慰謝料の3つの計算基準について詳しく解説します。

入院慰謝料には3つの基準がある

入院慰謝料の計算では、前述の「3つの基準」を覚えておきましょう。

下図のように計算基準によってそれぞれ違いがあり、請求できる慰謝料額も異なります。

3つの計算基準では「弁護士基準」が最も高額で、自賠責保険基準と任意保険基準は同レベルの慰謝料額となる傾向があります。

各基準において、入院慰謝料の具体的な目安をまとめると次のとおりです。

■自賠責保険基準の慰謝料額

| 入院期間* | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 12.9万円 |

| 2ヶ月 | 25.8万円 |

| 3ヶ月 | 38.7万円 |

| 4ヶ月 | 51.6万円 |

| 5ヶ月 | 64.5万円 |

| 6ヶ月 | 77.4万円 |

■弁護士基準(軽傷)の目安

| 入院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 35万円 |

| 2ヶ月 | 66万円 |

| 3ヶ月 | 92万円 |

| 4ヶ月 | 116万円 |

| 5ヶ月 | 135万円 |

| 6ヶ月 | 152万円 |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

■弁護士基準(重傷)の目安

| 入院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 53万円 |

| 2ヶ月 | 101万円 |

| 3ヶ月 | 145万円 |

| 4ヶ月 | 184万円 |

| 5ヶ月 | 217万円 |

| 6ヶ月 | 244万円 |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

弁護士の〈ここがポイント〉

入院慰謝料は計算基準の違いによって、相手に請求できる金額が変わってきます。入院期間が長くなるほど、金額に大きな差が出てしまうため、慎重に判断することが大切です。

通院の場合の慰謝料は別の基準がある

交通事故でケガを負ったことに対する慰謝料は、通院と入院の場合では異なります。

通院をしたときの慰謝料額について、計算基準別にまとめると次のとおりです。

■基準別の通院慰謝料

| 通院期間 | 自賠責保険基準* | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | |||

| 1ヶ月 | 8.6万円 | 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です | 19万円 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 17.2万円 | 36万円 | 52万円 | |

| 3ヶ月 | 25.8万円 | 53万円 | 73万円 | |

| 4ヶ月 | 34.4万円 | 67万円 | 90万円 | |

| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円 | 105万円 | |

| 6ヶ月 | 51.6万円 | 89万円 | 116万円 | |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

*自賠責保険基準の金額は通院期間30日あたりの通院日数を10日として計算しています。

また、入院後に通院が必要な場合には、以下のように合算した金額の慰謝料を請求できます。

■入院+通院の慰謝料額

| 治療期間 | 自賠責保険基準* | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | |||

| 入院1ヶ月 + 通院1ヶ月 |

21.5万円 | 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です | 52万円 | 77万円 |

| 入院2ヶ月 + 通院2ヶ月 |

43万円 | 97万円 | 139万円 | |

| 入院3ヶ月 + 通院3ヶ月 |

67.5万円 | 128万円 | 188万円 | |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

*自賠責保険基準の金額は通院期間30日あたりの通院日数を10日として計算しています。

治療期間が長くなるほど、計算基準の違いによって慰謝料額に大きな違いが出てくることがわかります。

適正な金額の慰謝料を請求するためには、しっかりと治療を受けるだけでなく、計算基準の違いについても理解しておくことが重要です。

後遺症が残ると後遺障害慰謝料を請求できる

ケガの治療を継続しても完治せず、後遺症が残ってしまうことがあります。

等級認定手続を行って後遺障害と認定されれば「後遺障害慰謝料」を請求できます。

入通院慰謝料とは別に請求できるものであり、認定される等級によって慰謝料額は異なります。

等級別(14級~1級)の慰謝料額の目安としては次のとおりです。

■等級別の後遺障害慰謝料額

| 等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 第12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 第11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 第10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 第9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 第8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 第7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |

| 第6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |

| 第5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |

| 第4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |

| 第2級 | 998万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |

| 第1級 | 1,150万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2021年版)(通称:赤い本)」

※任意保険基準は保険会社ごとに異なるので、あくまで推定です。

※身体の他部位に後遺症が見られた場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。

■介護を要する後遺障害の後遺障害慰謝料額

| 等級 | 障害の程度 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|---|

| 第2級 | 随時介護を必要とするもの | 1,203万円 |

| 第1級 | 常に介護を必要とするもの | 1,650万円 |

※自動車損害賠償保障法施行令別表第1より引用

交通事故で多く見られる「むちうち」の症状では、14級もしくは12級と認定される傾向があります。

後遺障害慰謝料の請求が認められた判例としては、以下のものが挙げられます。

【東京地裁・平成16年2月27日判決】

32歳の男性会社員が、交通事故の影響によって膝関節と頸椎の神経症状(14級)が後遺障害として残ったため起こした裁判です。事故によって退職を余儀なくされ、症状固定後も自費で接骨院などに通っていた経緯から、後遺障害慰謝料として250万円の請求が認められました。(出典:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2020年版)

後遺障害について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故で入院したら慰謝料以外にも請求できる損害賠償金がある

交通事故の被害に対する補償は、慰謝料だけでなく以下のようにさまざまな項目で損害賠償金の請求が可能です。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療費 入院費 入院雑費 |

治療にかかる費用であり、通常は相手方の保険会社から病院に直接支払われます。入院時に必要な入院雑費も請求できます。症状の悪化を防ぐ必要があれば、将来的に必要となる治療費も請求できます。 |

| 通院交通費 | 通院に必要な交通費です。電車やバスの利用が基本であり、タクシーの利用は医師の判断によります。 |

| 車両修理代 | 車両の修理にかかった費用およびレッカー代や代車などの費用も請求可能です。見積書や領収書などをきちんと保管しておきましょう。 |

| 付添看護費 | 高齢者やお子さまなど、入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用です。寝たきり状態となるなど介護を常に必要とする場合、将来的な付添看護費も請求可能です。 |

| 装具・器具等購入費 | 治療や後遺症が残ったときに購入した器具(車椅子・松葉づえ・メガネなど)の費用です。 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることで自宅のバリアフリー化などをしなければならない場合に請求できる費用です。 |

| 物損費用 | 交通事故が原因で壊れてしまった物に対する補償です。 |

| 葬儀関係費 | 交通事故が原因で被害者が亡くなられた場合に、葬儀を行うための費用を請求できます。 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば得られた収入の減少に対する補償を指します。会社員なら勤務先の証明書、自営業者なら確定申告書などが必要です。 |

| 逸失利益 | 交通事故がなければ、将来得られたはずだった収入を指します。収入をまだ得ていない学生であっても、請求可能な場合があります。 |

項目ごとの特徴や金額の目安を把握しておけば、相手への請求もスムーズになります。

各項目のポイントについて、1つずつ解説します。

治療費=治療や手術にかかった費用

交通事故で負ったケガの治療のためにかかった費用は、相手に請求することが可能です。

事故後にすぐ病院を受診し、交通事故とケガとの因果関係をはっきりさせておきましょう。

請求できるものは治療費だけでなく、手術費用も含まれます。

相手の保険会社から病院に対して直接支払われるので、きちんと連絡を取っておくことが大切です。

相手の保険会社が治療途中に「治療費打切り」を伝えてきても容易に承諾せず、完治もしくは症状固定となるまで治療を続けましょう。

入院雑費=入院に必要な日用品などの費用

- 「入院雑費」とは

- 入院中に必要となる日用品などの購入費用のことであり、治療費とは別に請求できます。

請求できる項目としては幅広いですが、おもなものとしては次のものが挙げられます。

- 日用品や雑貨の購入費(ティッシュペーパー、寝具、洗面具など)

- 通信費(電話代、切手代など)

- 栄養補給費(牛乳、サプリメントなど)

- 家族通院交通費

- 文化費(新聞代、雑誌代など)

金額の上限については、以下のとおりです。

| 自賠責保険基準 | 弁護士(裁判)基準 | |

|---|---|---|

| 1日あたり | 1,100円 | 1,500円 |

自賠責保険基準では、1日あたり1,100円となっています。

また、日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)では、1日あたり1,500円とされています。

どのようなものが入院雑費として認められるかは、医師の指示や社会通念上で妥当な支出であるかなどの要素で判断されます。

付添看護費=付添人の費用

「付添看護費」は、入院や通院を行う場合に家族の付き添いが必要な場合に請求できる費用です。

付き添いの有無は医師の判断によりますが、高齢者や小さなお子さんの場合に認められるケースが多いです。

付添看護費の金額の目安は、入院・通院のそれぞれの場合で次のとおりです。

| 自賠責保険基準 | 弁護士(裁判)基準 | |

|---|---|---|

| 入院付添看護費(1日あたり) | 4,200円 | 6,500円 |

| 通院付添看護費(1日あたり) | 2,100円 | 3,300円 |

入通院の期間が長くなれば、それだけ付添看護費も多くなるので、どちらの計算基準で算出するかも重要になります。

装具・器具等購入費=治療に必要な器具の費用

- 「装具・器具等購入費」とは

- 治療のために必要な装具や器具を購入するための費用のことです。

義手・義足・義歯・義眼など、一定期間で交換が必要なものは将来の費用も含めて請求できます。

上記のほかに認められるものとしては、次のようなものがあります。

- 車椅子(手動・電動・入浴用)

- 盲導犬費用

- メガネ

- コンタクトレンズ

- 電動ベッド、介護支援ベッド

- コルセット、サポーター

- 折り畳み式スロープ

- 歩行訓練機

- かつら

- 吸引機 など

どのような場合に必要な費用と認められるかは、医師が身体の機能を補完するために必要だと認めた場合が目安となります。

そのため、医師とのコミュニケーションをしっかりと取り、日常生活において不便を感じる部分は伝えておくようにしましょう。

後遺障害逸失利益

「後遺障害逸失利益」は、後遺障害と認定されることで請求できるものであり、将来得られたはずの収入を補償するものです。

交通事故の被害にあったことで労働能力が低下し、事故前のように働けなくなるか、まったく働けなくなってしまった場合に請求可能です。

後遺障害逸失利益は、次の計算式に当てはめて金額を算出します。

後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

「基礎収入額」とは、事故前に得ていた収入を基準とします。

無職や学生の場合でも、働く意欲があったと認められれば請求できる可能性があります。

無収入であったときは厚生労働省が公表している「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」をもとに計算を行います。

「労働能力喪失率」は、後遺障害の影響によって労働能力がどの程度失われたかを示すもので、後遺障害等級ごとに以下のように決められています。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第14級 | 5% |

| 第13級 | 9% |

| 第12級 | 14% |

| 第11級 | 20% |

| 第10級 | 27% |

| 第9級 | 35% |

| 第8級 | 45% |

| 第7級 | 56% |

| 第6級 | 67% |

| 第5級 | 79% |

| 第4級 | 92% |

| 第3級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第1級 | 100% |

そして「労働能力喪失期間」とは、今後どれくらいの期間働けたのかを示すものです。

後遺障害逸失利益の計算は専門的な知識を必要とするので、詳しい金額を調べたい場合は交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

仕事を休む必要性があれば休業損害を請求できる

「休業損害」は、交通事故の影響で仕事を休まざるをえなかったときに、その補償として請求できるものです。

自賠責保険に請求をした場合、次の計算式に当てはめて算出します。

休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

※休業損害証明書などの客観的な証拠によって、1日あたり6,100円を超えることが明らかなときは、1日あたり1万9,000円を限度として損害額が認められます。

例えば、3ヶ月間にわたって休業したときは自賠責保険だと、

6,100円×90日=54万9,000円

となります。

なお休業日数には有給休暇分も含まれるので、会社員の場合は勤務先から証明書を発行してもらいましょう。

一方で、休業損害は実際の収入をもとにして、次のように計算する方法もあります。

休業損害=1日あたりの基礎収入額(事故前3ヶ月の収入÷90日)×休業日数

自賠責保険に請求する場合と異なるのは、1日あたりの基礎収入額が事故前の職業によって左右される点です。

会社員などの給与所得者の場合には、各種手当や賞与も計算の対象となります。

自営業の場合では、次のように計算します。

休業損害=事故にあう前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数

休業損害についても、後遺障害逸失利益と同様に細かな計算が必要となるので、詳しい金額を調べたいときは交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士法人・響でも、交通事故に遭った場合の慰謝料や休業損害の請求についてサポートいたします。お気軽にご相談ください。

介護などで将来かかる雑費

ケガの症状が重く、治療を継続しても後遺症が残ってしまったときには、将来にわたって必要な介護の雑費を請求できます。

具体的な項目としては、紙おむつ代やマスク代などが挙げられます。

介護などで将来かかる雑費の計算は、次の計算式で算出します。

将来かかる雑費=年額×生存可能期間に対応したライプニッツ係数

ライプニッツ係数は「平均余命年数とライプニッツ係数表」をもとにするものです。

例えば男性の場合、事故時の年齢が40歳であれば

- 平均余命年数 41年

- ライプニッツ係数 23.412

となります。

一生涯にわたって入院雑費がかかるとして、日額1,500円で計算をすると、

1,500円×365日×23.412=1,281万8,070円

となります。

将来必要となる雑費は、示談交渉においても見落としがちなポイントとなるので注意が必要です。

相手の保険会社から提示される示談金の項目を詳しくチェックしてみましょう。

交通事故で入院して納得のいく慰謝料をもらうには弁護士に依頼

交通事故の被害を補償する慰謝料や損害賠償の項目はさまざまなものがあり、一つひとつを自分で計算するのは大変です。

また、相手の保険会社と何度もやりとりを重ねるのも、時間的・心理的に負担となります。

慰謝料などの計算や示談交渉で困ったときは、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼をすると安心です。

弁護士に依頼することで、相手の保険会社との示談交渉や慰謝料(示談金)請求を任せられるので、負担の軽減につながります。

次に、弁護士に依頼をすることで得られるメリットを紹介します。

メリット1 入院慰謝料を弁護士基準で請求できる

弁護士に依頼をすることで、入院慰謝料などの請求において「弁護士基準」が適用されます。

示談交渉はご自身でも進めることはできますが、相手側の保険会社と繰り返し話し合うのは大変です。

弁護士に依頼をすることで、相手側の保険会社との面倒な交渉をおまかせできます。

また「過失割合」の主張が食い違ってしまい、慰謝料額を巡って話し合いが難航してしまう場合もあります。

弁護士に依頼をすることでこれらの示談交渉をスムーズに進め、納得できる慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

- 「過失割合」とは?

- 交通事故が発生してしまった原因について、当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合を指します。慰謝料額が大きいほど、過失割合がわずかに違うだけでも請求額に大きな差が出てしまうので注意が必要です。

メリット2 保険会社との示談交渉で慰謝料の増額も

弁護士に依頼をするメリットとして、さまざまな交渉を任せられる点が挙げられます。

示談交渉は相手の保険会社との話し合いによって進められますが、次のような交渉を弁護士に任せることが可能です。

- 相手側の保険会社とのやりとり

- 慰謝料の増額請求

- 慰謝料以外の損害賠償の請求

- 過失割合の変更交渉

- 書類の作成

- 示談金の受け取り

弁護士に任せたからといって、大事な項目(最終的な合意内容など)を勝手に進めることはなく、依頼者の判断にあわせて進めていきます。

相手側と直接やりとりをせずに損害賠償の交渉をしてもらえるので、依頼者の負担は大幅に軽減されるといえます。

メリット3 後遺障害の等級引き上げも

ケガの治療を続けても状況によっては完治せず、後遺症が残ってしまうケースがあります。

後遺症がある場合は「後遺障害の等級認定手続」を行う必要がありますが、一般の方には煩雑ともいえる手続きであるため、書類をそろえるだけでも負担に感じてしまうものです。

また自分で手続を行ったとしても、実際の症状よりも低い等級で認定されて、納得がいかない場合もあるかもしれません。

後遺障害の等級認定手続も弁護士に任せることができるため、手続きに不安がある場合は無理をせずに相談してみてください。

交通事故の取り扱いに実績のある弁護士であれば、等級が引き上げられる可能性もあります。

また認定された等級に納得がいかないときには「異議申立」を行うことができますが、この手続も弁護士を通じて行ったほうがスムーズに進められます。

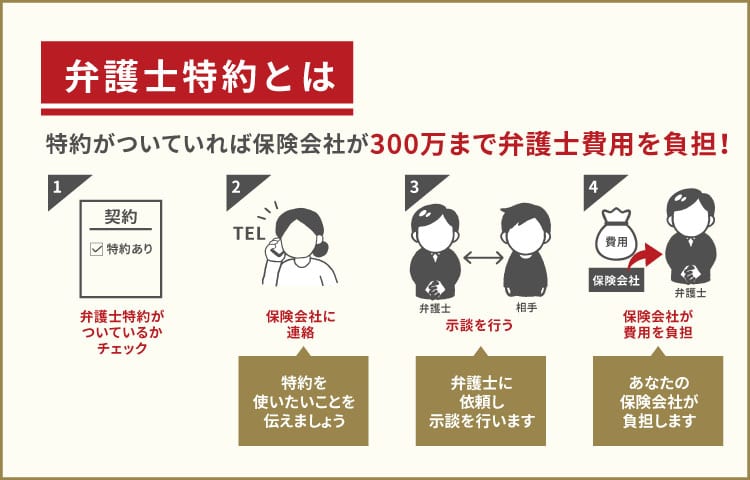

メリット4 弁護士特約を使えば費用もまかなえる

弁護士に依頼をしたいと考えても、「弁護士費用が高いのでは」と心配になるのではないでしょうか。

しかし、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)に弁護士特約(弁護士費用特約)がついていれば、300万円程度を上限として保険会社が弁護士費用を補償してくれます。

自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険、家族が加入する保険などの弁護士特約も利用できるので、保険会社に問い合わせてみましょう。

弁護士法人・響でも弁護士特約の利用に対応しています。

弁護士特約がついていない場合でも以下のような料金体系となっておりますので、安心してご相談いただけます。

■弁護士特約がないケース

| 着手金 | 原則無料 ※訴訟の場合は頂く場合もあります |

|---|---|

| 報酬金 | 賠償額の11%+22万円(税込) |

■弁護士特約があるケース

| 着手金 | 原則不要(上限300万円まで) |

|---|---|

| 報酬金 | 原則不要(上限300万円まで) |

費用について不明な点は、ご相談いただいた際にていねいにご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。

弁護士の〈ここがポイント〉

交通事故の被害にあうとケガの治療だけでなく、後遺障害の等級認定手続や示談交渉など、さまざまなことに取り組む必要があります。すべてのことを自分で行おうとすれば負担が大きくなってしまうので、交通事故案件に詳しい弁護士に早めに相談して負担を減らすことが大切です。

交通事故で入院したときの慰謝料請求は弁護士に依頼するとメリットが多い

交通事故に遭ってで入院してしまったときには、ケガの治療や慰謝料のことなど何かと不安があるものです。

後遺症が残ってしまった場合は後遺障害の等級認定手続を行う必要がありますが、多くの書類を集めるのに苦労してしまうこともめずらしくありません。

また、示談交渉においても思うように自分の主張を伝えられず、納得のいく損害賠償を受けられないケースがあります。

このような交通事故の損害賠償にまつわるお悩みは、交通事故案件に精通した弁護士に依頼をすることで解決できる部分も多いです。

弁護士法人・響は交通事故案件の解決実績が豊富で、交通事故に遭った方が納得のいく損害賠償を得られるようにサポートいたします。

慰謝料などの損害賠償についてお困りの際は、お気軽に弁護士法人・響までお問い合わせください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中