交通事故で通院すると慰謝料は日数に比例して増える?注意すべき点は

交通事故は突然起こってしまうため、急にさまざまなことに対応しなければならず、不安な気持ちになってしまうものです。

ケガをして病院へ通院することになると、家族に心配をかけたり、仕事を休んだりすることになってしまします。

まずはケガの治療をしっかりと行うことが大事であり、もとの生活を取り戻すために経済的な補償を受ける準備を整えていきましょう。

病院に通って治療を受けている場合は通院慰謝料を請求でき、1日~数日ほどの通院でも請求可能です。

しかし、通院慰謝料は決められた計算方法があるので、単に通院日数を増やせば慰謝料額が増えるというものではありません。

この記事では、交通事故における通院慰謝料やその他の損害賠償請求が可能な項目を解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故で通院すると慰謝料は1日単位でもらえる?

交通事故が原因でケガを負ってしまった場合、たとえ1日の通院であっても通院慰謝料を相手に請求できます。

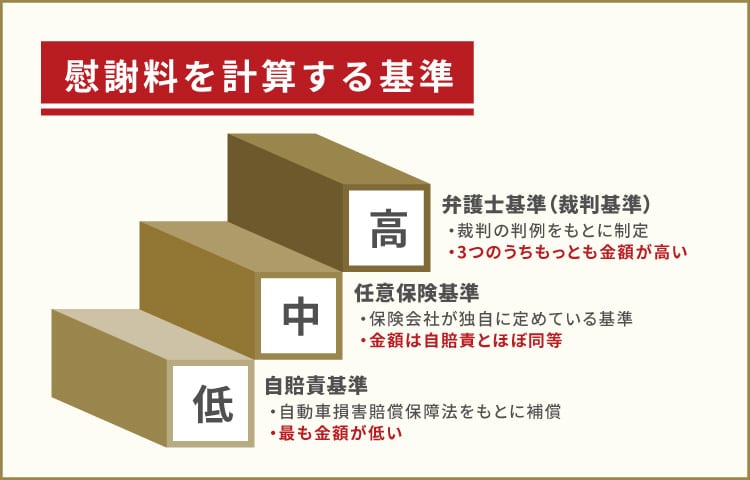

慰謝料は希望の額を請求できるわけではなく、基準に基づいて計算されます。

慰謝料を計算するための基準は3つあり、それぞれ計算方法が異なります。

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

実際に被った損害をきちんと補償してもらうためにも、正しい計算方法を把握しておきましょう。

次は、具体的な計算方法を紹介します。

通院慰謝料の計算は「通院期間」が重要

交通事故における慰謝料の計算には3つの基準があり、通院慰謝料では「通院日数」か「通院期間」をもとに計算します。

各基準の計算方法は次のとおりです。

- 自賠責保険基準=「通院日数×2」もしくは「通院期間」で計算

- 任意保険基準=保険会社によって異なりますが概ね自賠責保険基準に近い金額

- 弁護士基準=「通院期間」で計算

「自賠責保険基準」は通院日数が関係しますが、「弁護士基準」では通院期間を重要視します。

任意保険基準も通院日数が計算根拠になるケースが多いです。

計算基準が異なれば、慰謝料額も大きく違ってくるので注意しておきましょう。

- 通院日数と通院期間の違いとは

- 通院日数は、ケガの治療のために実際に病院へ通院した日数を指します。一方、通院期間は事故があった日から治療が終わった日までのすべての日数をカウントします。

通院1日の慰謝料はいくらになる

翌日から仕事に復帰するなど、通院日数1日(通院期間1週間)となる場合であっても慰謝料の請求は可能です。

金額としては1日あたり8,600円~3万2,500円となります。

計算基準の違いによる金額を比較すると、次のとおりです。

■1日あたりの通院慰謝料額の比較

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | |

| 8,600円 | 4万4,300円 | 6万5,300円 |

※任意保険基準による計算は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準に準じます。慰謝料額はあくまで目安であり、状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

各基準による計算式は以下のように算出します。

【自賠責保険基準の計算式】

日額4,300円×1日(通院日数)×2

※通院日数×2<通院期間なので

【弁護士基準(裁判基準の計算式)】

軽傷の場合:19万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×7日(通院期間)

重傷の場合:28万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×7日(通院期間)

通院日数を増やせば慰謝料も比例して増える?

通院日数を増やせば比例して慰謝料が増えると考えてしまうかもしれませんが、そうした考えは避けたほうが無難です。

どの程度の頻度で通院すべきかは医師が判断するものであり、自分勝手に通院日数を決められるものではありません。

毎日通院したり、必要以上に高い頻度で通院したりすることにメリットはなく、かえって疑念を持たれてしまう要因となります。

医師だけでなく、保険会社にも過剰診療などと思われてしまっては、慰謝料請求そのものに悪影響が出てしまいます。

あくまでも、必要な治療を必要な分だけ受けるという姿勢を大事にうるのがよいでしょう。

自賠責保険基準=1ヶ月の通院日数15日以上は慰謝料同額

通院日数と慰謝料額の関係を見ていくために、例として自賠責保険基準で慰謝料額を計算してみましょう。

以下は「通院期間30日・通院日数30日(毎日通院)」と、「通院期間30日・通院日数15日」を比較したときの慰謝料額です。

| 通院期間30日・通院日数30日 | 通院期間30日・通院日数15日 |

|---|---|

| 12万9,000円 | 12万9,000円 |

上記のように、通院日数が30日と15日では慰謝料額は変わりません。

これは自賠責保険基準による計算が、

- 通院期間

- 通院日数×2

のどちらか少ないほうで算出するからです。

したがって、むやみに通院日数を増やしたとしても、慰謝料額に影響を与えるわけではないことを押さえておきましょう。

任意保険基準=自賠責保険基準に準じた慰謝料額

任意保険基準は各保険会社が独自に設定しているものであり、会社によって取り扱われ方が異なります。

しかし、金額面で見たときは自賠責保険基準に準じているケースが多いです。

そのため、必要以上に通院日数を増やしたとしても、慰謝料額が増えるわけではありません。

むしろ、必要以上の治療を受けていると判断されてしまうと、トラブルを招いてしまう恐れがあります。

医師の指示に従って、適正な頻度で治療を受けることが大切です。

弁護士基準=通院日数に関わらず「通院期間」で計算

弁護士基準を用いて慰謝料額を計算すると、次のようになります。

| 通院期間30日・通院日数30日 | 通院期間30日・通院日数15日 | ||

|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | 軽傷 | 重傷 |

| 19万円 | 28万円 | 19万円 | 28万円 |

※慰謝料額はあくまで目安であり、状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

どちらのケースであっても通院期間1ヶ月として計算されるので、慰謝料額は同額となります。

弁護士基準においても、必要以上に通院日数を増やしたとしても慰謝料額が増えるわけではありません。

しかし、3つの計算基準のなかでは1日あたりの慰謝料額が最も高くなる点は押さえておきましょう。

<弁護士のここがポイント>

慰謝料を計算する3つの基準のいずれにおいても、通院日数が増えることで慰謝料額が変化するわけではありません。慰謝料の計算においては通院日数よりも、どの計算基準を用いるかのほうが重要です。

必要以上に通院日数が多いとデメリットもある

本来通う必要がないにもかかわらず、過剰に通院をすることはかえってデメリットになるケースがあります。

そもそも、通院日数を増やしたとしても慰謝料額に変化はありません。

医師や保険会社に迷惑をかけてしまうだけでなく、場合によっては経済的な面でマイナスとなってしまうこともあります。

ここでは、どのようなデメリットが生じる恐れがあるのかを解説します。

治療費が自己負担になる場合もある

ケガの程度がそれほど重くない場合に高い頻度で通院をしていると、過剰診療と見なされることがあるので注意が必要です。

病院で治療を受けるためには、治療内容や通院頻度に妥当性が求められます。

過剰診療と判断されてしまうと、相手の保険会社から治療費を受け取れないこともあります。

その場合は、すでに支払った治療費はすべて自己負担となってしまうので、安易に通院日数を増やそうとすることは避けましょう。

しかし、正当な治療であっても相手側との認識の違いによって、必要な治療費を受け取れない場合もあります。

医師が治療を続けることが妥当だと判断しているときは、自分の健康保険を使って通院することも可能です。

事前に届け出を行う必要はありますが、健康保険を利用して治療を続けましょう。

また、加入している自動車保険に付いている「人身傷害補償特約」が使える場合もあります。

- 「人身傷害補償特約」とは

- 交通事故でケガを負ったときに保険金が支払われる特約のことで、相手と示談が成立する前に受け取れます。

保険会社によって補償範囲や上限額は異なるので、早めに問い合わせを行って特約の内容を確認しておきましょう。

相手の保険会社から治療費を打ち切られる

必要性が認められない治療を受け続けている場合は、相手の保険会社から「治療費の打ち切り」を伝えられることがあります。

打ち切りを承諾してしまうと、その後の通院費は請求できなくなってしまいます。

医師に虚偽の申告をしたり、むやみに通院を長引かせたりする行為は、保険金の過大請求にもつながる恐れがあるので注意が必要です。

悪質な行為と判断されれば、保険金詐欺として告訴されるケースもあり、刑事・民事の両方で責任を問われることになります。

治療費の不正請求や保険金詐欺を疑われないためには、交通事故の被害に遭ったらすぐに病院で受診し、医師に正しい情報を伝えることが大事です。

通院頻度や整骨院などへ通うことについては、医師の判断をあらかじめ仰いでおいたほうが無難です。

疑われるような行為をしないように、日ごろから気をつけておきましょう。

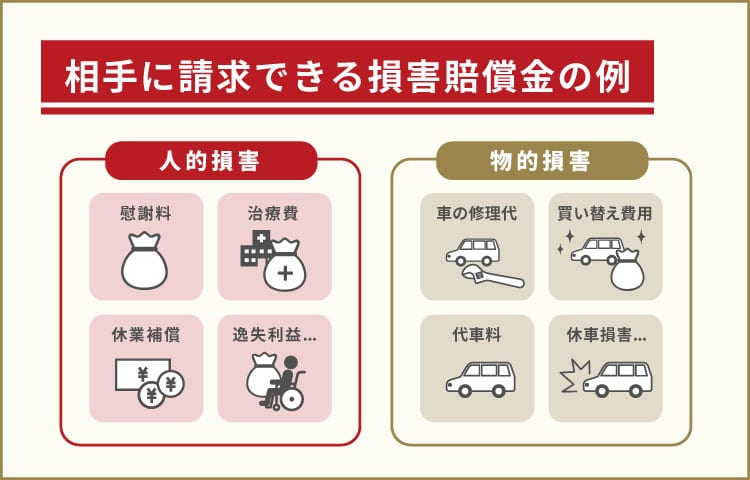

交通事故で通院した場合は慰謝料以外も請求できる?

交通事故で負ったケガを治療するために通院するときは、通院慰謝料のほかにも請求できる項目があります。

おもなものについてまとめると、以下のとおりです。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 通院交通費 | 通院に必要な交通費です。電車やバスの利用が基本であり、タクシーの利用は医師の判断によります。 |

| 付添看護費 | 高齢者や子どもなど、通院で付き添いが必要になった際に認められる費用です。寝たきり状態となるなど介護を常に必要とする場合、将来的な付添看護費も請求可能です。 |

| 装具・器具等購入費 | 治療や後遺症が残ったときに購入した器具(車椅子・松葉づえ・メガネなど)の費用です。 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば得られた収入の減少に対する補償を指します。会社員なら勤務先の証明書、自営業者なら確定申告書などが必要です。 |

また、ケガが完治せずに後遺障害として認められた場合には、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」「家屋等改造費」なども損害賠償金として請求できます。

後遺障害等級認定が認められている場合はこちらの記事をご参照ください。

各項目のポイントについて、さらに詳しく見ていきましょう。

タクシー代も請求可能「通院交通費」

通院するためにかかった交通費は、「通院交通費」として請求できます。

基本的には電車やバスなどの公共交通機関を利用する前提ですが、医師が必要と判断した場合にはタクシーや自家用車の利用も可能です。

タクシーの利用が認められるケースとしては、足のケガで移動が難しかったり、自宅から最寄り駅まで1時間以上かかったりする場合などです。

利用した日付や金額がわかるように、領収書をきちんと保管しておきましょう。

領収書の一部をなくしてしまったときは、他に利用した日の平均額から請求額を計算します。

また、自家用車を使って通院した場合は、ガソリン代や駐車場代などが通院交通費として認められる可能性があります。

ガソリン代については、自賠責保険の基準として定められている1kmあたり15円が目安となります。

病院の駐車場が利用できないなど正当な理由があれば、有料駐車場の実費分も通院交通費として認められます。

通院費について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

付添人の費用「付添看護費」

「付添看護費」とは、通院を行う際に家族の付き添いが必要な場合に請求できるものです。

付き添いが必要であるかの判断は医師によって行われます。

高齢者や小さなお子さんの場合など、1人で病院に通うのが難しいと判断されるときに認められるケースが多いです。

通院時に付添看護費として受け取れる金額の目安は、次のようになります。

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 通院付添看護費 (1日あたり) |

2,100円 | 3,300円 |

治療に必要な器具の費用「装具・器具等購入費」

「装具・器具等購入費」は、治療のために必要な装具や器具を購入するための費用を指します。

義手・義足・義歯・義眼など、一定期間で交換が必要なものは将来の費用も含めて請求できます。

上記のほかに認められるものとしては、次のようなものがあげられます。

- 車椅子(手動・電動・入浴用)

- 盲導犬費用

- メガネ

- コンタクトレンズ

- 電動ベッド、介護支援ベッド

- コルセット、サポーター

- 折り畳み式スロープ

- 歩行訓練機

- かつら

- 吸引機

- つえ など

装具・器具等購入費として認められるためには、身体の機能を補完する目的で購入することが前提となります。

通院時や日常生活において不便を感じている部分を医師にしっかりと伝え、必要な装具・器具であることを客観的に示すことが大切です。

入通院慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

仕事を休む必要性があれば請求できる「休業損害」

「休業損害」とは交通事故が原因となり、仕事を休まざるを得なかったときの減収分に対する補償です。

自賠責保険に請求する方法と実際の収入をもとに計算する方法の2種類があります。

まず自賠責保険に請求をした場合、次の計算式に当てはめて金額を算出します。

- 休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

例)3ヶ月間にわたって休業した場合の休業損害の金額

6,100円×90日=54万9,000円

※休業損害証明書などの客観的な証拠によって、1日あたり6,100円を超えることが明らかなときは、1日あたり1万9,000円を限度として損害額が認められます。

なお休業日数には有給休暇分も含まれるので、会社員の場合は勤務先から証明書を発行してもらいましょう。

実際の収入をもとにして休業損害を計算する休業損害の計算

一方、実際の収入をもとにして休業損害を計算するときは、次の計算式に当てはめます。

- 休業損害=1日あたりの基礎収入額(事故前3ヶ月の収入÷90日)×休業日数

自賠責保険に請求する場合と異なるのは、1日あたりの基礎収入額が事故前の職業によって左右される点です。

会社員などの給与所得者の場合には、各種手当や賞与も計算の対象となります。

自営業の場合では、次のように計算します。

- 休業損害=事故にあう前年の申告所得(所得金額+固定経費)×実通院日数

休業損害は正確で細かな計算が必要となるため、詳しい金額を知りたいときは交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

交通事故の通院で納得のいく慰謝料をもらうには弁護士に依頼

前述のように、通院慰謝料は1日単位での請求が可能です。

しかし、一般の方が請求を行おうとすれば、まず自賠責保険から支払われる形となります。

弁護士基準での請求を自身で行うことは困難といえるのです。

より納得のいく形で通院慰謝料を請求するには、交通事故案件に精通した弁護士に相談をしてみましょう。

ここでは、弁護士に依頼をすることで得られるメリットについて紹介します。

メリット1 通院慰謝料を弁護士基準で請求できる

弁護士に依頼をするメリットとしてまずあげられるのが、通院慰謝料を弁護士基準で請求できる点です。

相手側の保険会社との交渉はご自身でも進めることは可能ですが、繰り返し話し合いの場を設けるのは、時間的にも大変です。

弁護士に依頼をすれば、相手側の保険会社との交渉を任せられるので、面倒なやりとりを行わずに済みます。

ご自身の主張を弁護士を通じて伝えることで、納得のいく成果を得やすくなるはずです。

保険会社から提示された示談内容に不満を感じるときは、妥当な内容であるかを弁護士にチェックしてもらいましょう。

弁護士基準について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

メリット2 慰謝料だけでなくすべての損害賠償を請求できる

交通事故で被った損害に対する補償は慰謝料だけでなく、前述したようなさまざまな項目があります。

どの項目を損害賠償金として請求できるか、といった判断をご自身で行うのは難しいものです。

弁護士に依頼をすれば、1つずつ該当する項目をチェックしてもらえますし、具体的な金額の計算も行ってくれます。

また、相手側の保険会社に対する請求までを任せられるため、実際の損害に見合った補償を受けられる可能性が高まります。

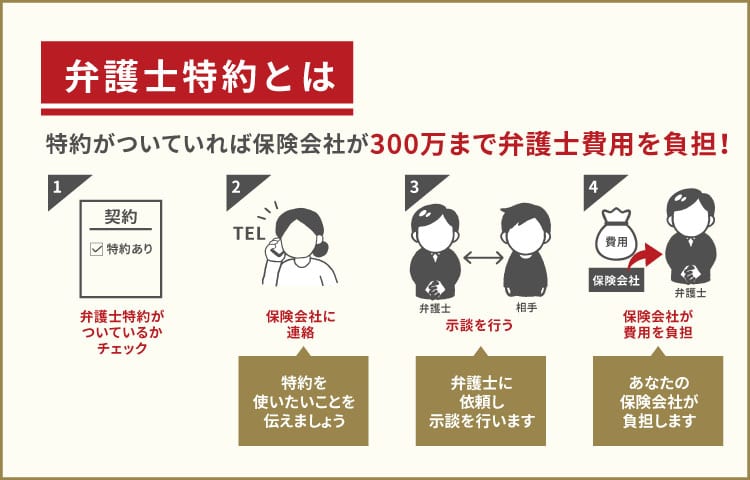

メリット3 弁護士特約を使えば費用もかからない

弁護士に依頼をするメリットがわかっても、「弁護士費用は高いのでは」と心配される方もいるのではないでしょうか。

しかし、ご自身が加入している任意保険に弁護士特約(弁護士費用特約)が付いていれば300万円程度を上限に保険会社が弁護士費用を肩代わりしてくれます。

弁護士特約がついていれば、費用を気にせずに依頼することができます。

特約は自動車保険だけではなく、生命保険や火災保険、家族が加入している保険などのものでも大丈夫ですので、加入する保険会社に確認してみましょう。

弁護士特約について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【弁護士法人・響】弁護士特約がない場合の弁護士費用の金額

弁護士法人・響でも弁護士特約の利用に対応しており、特約を利用することで費用の負担がほぼ不要でご依頼いただけます。

弁護士特約が加入する保険に付いていなかった場合でも、以下のわかりやすい料金体系となっております。

| 弁護士特約がないケース | |

|---|---|

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 賠償金の11%+22万円(税込) |

費用についての不明点は、ご相談いただいた際にていねいにご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。

<弁護士のここがポイント>

交通事故における損害賠償請求は、通院慰謝料だけでなく多くの項目が対象となります。また、正しい金額が算出できたとしても、どの項目を受け取れるかは示談交渉において決まるので事前準備が必要です。交通事故案件に詳しい弁護士に相談をすれば、納得できる形で漏れなく損害賠償金の請求が可能となります。

【まとめ】交通事故での通院はしっかり通うこと!慰謝料のことは弁護士に相談

交通事故で負ってしまったケガは、病院でしっかりとした治療を受けることが大事です。

しかし通院はむやみに行えばよいというものではなく、あくまでも医師の診断に基づいた通院頻度や治療内容を守ったほうがよいでしょう。

必要以上に通院すると「過剰診療」と見なされてしまい、治療費の打ち切りなどのトラブルに発展してしまう可能性があります。

適正な頻度で通院をすることが、結果的に納得のいく形で補償を受けることにもつながるといえます。

また損害賠償金の項目は多岐にわたるので、ご自身の場合にどの項目が当てはまるのかをしっかり確認しておきましょう。

どの損害倍書金が請求できるのか、いくらぐらい請求できるのかを知りたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響では、ご相談される方の話を状況をしっかりと把握して、よりよい解決に向けたサポートをいたします。

慰謝料の請求や示談交渉などでお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中