高齢者が交通事故に遭ったら|請求できる損害賠償金は子供と異なる?

高齢のご両親やご兄弟など、大切な家族が交通事故の被害に遭ってしまうと心配ですね。

ケガが治るまでに時間がかかってしまう面もあるので、しっかりと補償を受けることが肝心です。

しかし高齢者の場合は、損害賠償金(示談金)などの請求で少し異なる部分もあるので注意しておきましょう。

入通院した場合の慰謝料や付添看護費だけでなく、後遺障害が残り必要性がある場合は器具等購入費や家屋等改造費なども請求可能です。

しっかり損害賠償金を請求するためには、弁護士のサポートを受けることも検討してください。

1日も早くもとの暮らしを取り戻すために、交通事故における損害賠償請求のポイントを詳しく解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

高齢者は交通事故に遭う割合が高い

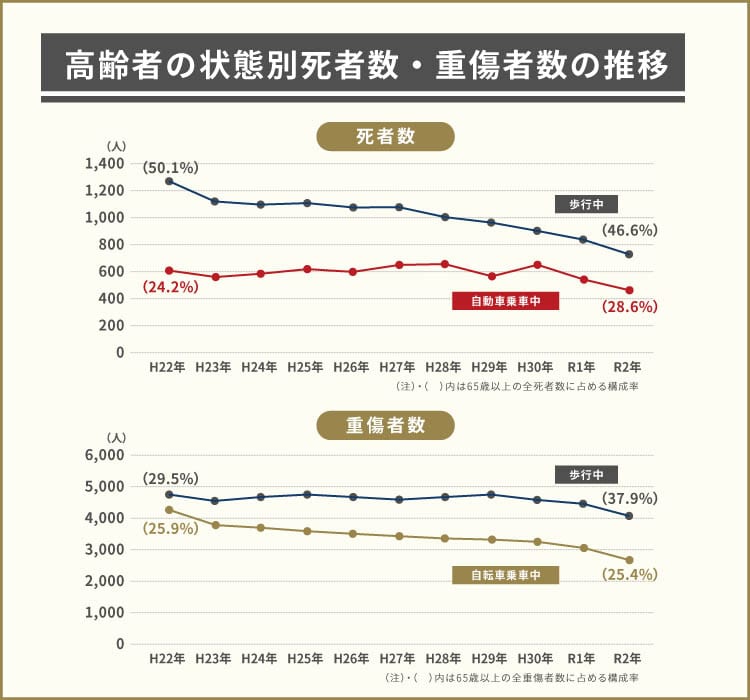

警察庁交通局が公表している「令和2年における交通事故の発生状況等について」によれば、65歳以上の高齢者が交通事故にあう割合が高いことがわかります。

歩行中の高齢者の死者数は令和2年で全体の74.2%を占めており、過去10年間においても70%前後と高い水準です。

重傷者数も全体の57.4%となっており、こちらも過去10年間で50%前後と高くなっています。

参考:警察庁交通局「令和2年における交通事故の発生状況等について」より抜粋して作成

死亡事故を状況別に確認してみると、「歩行中」や「自動車乗車中」の人数そのものは減少傾向にあります。

しかし、割合で見れば令和2年において歩行中が46.6%、自動車乗車中が28.6%で合計すると全体の75%程度を占めます。

重傷者の状況を見ると、「自転車運転中」が25.4%と高くなっていることがわかります。

参考:警察庁交通局「令和2年における交通事故の発生状況等について」より抜粋して作成

高齢者は全世代と比較しても交通事故にあう割合が多いといえるので、歩行中だけでなく車両を運転中にも注意が必要です。

高齢者が交通事故に遭ったら損害賠償を請求できる

交通事故の被害にあってしまったら、相手の保険会社に対して「損害賠償金(示談金)」を請求できます。

損害賠償金は事故の過失割合やケガの程度によって異なりますが、高齢者の場合はその額が異なる場合もあります。

適正な補償を受けるためには、きちんとケガの治療を行ったうえで、請求できる損害賠償金の項目を漏れなく確認しておくことが大事です。

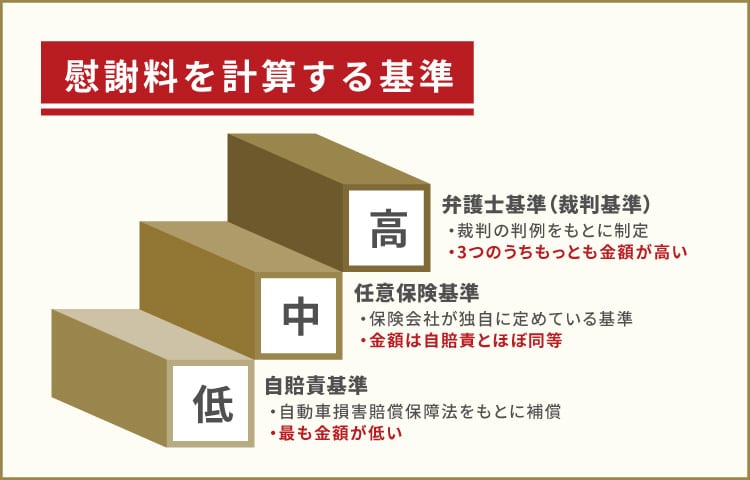

また損害賠償金を計算するための目安となる算出方法は3つの基準があり、受け取れる金額に大きな違いがあります。

次に、損害賠償金として請求できる各項目について解説します。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起こった原因が、当事者それぞれにどのくらい責任があるかを示した割合です。過失割合が大きいほうを「加害者」、小さいほうを「被害者」と呼びます。過失割合の違いによって、受け取れる損害賠償金も異なるので慎重に判断する必要があります。

高齢者が入院・通院する場合に請求できる損害賠償金

交通事故で負ったケガの治療のために入通院した場合、相手の保険会社に請求できる損害賠償金として以下のものがあげられます。

- 通院費/入院費(治療費)

- 入通院慰謝料

- 通院交通費

- 付添看護費

- 入院雑費

- 休業損害 など

入通院慰謝料は、交通事故の被害にあったことで受けた精神的な苦痛に対する補償であり、3つの計算基準のいずれかで算出します。

3つの計算基準とは、以下の3つです。

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

ケガの程度が同じであっても計算基準の違いによって、受け取れる入通院慰謝料額は変わってきます。

以下で具体的に紹介します。

入通院慰謝料

通院時と入院時のそれぞれで受け取れる金額を比較すると、次のとおりです。

■通院慰謝料(軽傷の場合)

| 通院期間 | 自賠責保険基準* | 任意保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月 | 8.6万円 | 12.6万円 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 17.2万円 | 25.2万円 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 25.8万円 | 37.8万円 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 34.4万円 | 47.9万円 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 43万円 | 56.7万円 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 51.6万円 | 64.3万円 | 89万円 |

*自賠責保険基準は月当たりの実通院日数10日として計算(10日×2×4,300円)

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」

※任意保険基準は保険会社ごとに異なるので、あくまで推定です。

※身体の他部位に後遺症が見られた場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。

自賠責保険基準の入通院慰謝料は、日額4,300円(2020年4月以降)と決められています。

入通院慰謝料=日額4,300円×対象日*

*入通院期間もしくは実入通院日数×2の少ないほうを用います。

入通院期間は初めて病院を受診してから、治療が完了するまでの日数です。

実入通院日数とは、実際に病院を受診した日数のことを指します。

■入院慰謝料(軽傷の場合)

| 入院期間 | 自賠責保険基準* | 任意保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月 | 12.9万円 | 25.2万円 | 35万円 |

| 2ヶ月 | 25.8万円 | 50.4万円 | 66万円 |

| 3ヶ月 | 38.7万円 | 75.6万円 | 92万円 |

| 4ヶ月 | 51.6万円 | 95.8万円 | 116万円 |

| 5ヶ月 | 64.5万円 | 113.4万円 | 135万円 |

| 6ヶ月 | 77.4万円 | 128.5万円 | 152万円 |

*自賠責保険基準入院期間(=日数)30日として計算(30日×4,300円)

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2021年版)(通称・赤い本)」

※任意保険基準は保険会社ごとに異なるので、あくまで推定です。

※身体の他部位に後遺症が見られた場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。

上記のように、通院時・入院時の慰謝料は弁護士基準が最も高くなる可能性があることを押さえておきましょう。

通院交通費

交通事故に伴うケガの治療のために電車やバスなど利用した場合、合理的な範囲内の交通費であれば支払いの対象となり、出費した運賃はすべて支払われます。

自家用車を使用した場合は、ガソリン代や駐車場代を請求することもできます。

通院交通費について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

付添看護費

高齢者の場合は、入通院で付き添いが必要であると判断されると「付添看護費」も請求できます。

付添人が介護福祉士などの職業付添人(プロ)であれば、原則として実費の全額が認められますが、家族が付き添う場合は以下の目安で請求できます。

付添看護費

| 自賠責保険基準 | 弁護士(裁判)基準 | |

|---|---|---|

| 入院付添看護費(1日あたり) | 4,200円 | 6,500円 |

| 通院付添看護費(1日あたり) | 2,100円 | 3,300円 |

入院雑費

入院時に必要な寝具や洗面具、電話代などの通信費などは雑費として認められます。

請求できる1日あたりの目安は、以下のとおりです。

入院雑費

| 自賠責保険基準 | 弁護士(裁判)基準 | |

|---|---|---|

| 1日あたり | 1,100円 | 1,500円 |

高齢者に後遺症が残った場合に請求できる損害賠償金

ケガの治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまったときには「後遺障害の等級認定手続き」を行いましょう。

症状によって該当する等級(14級~1級)に当てはまれば「後遺障害慰謝料」の請求が可能です。

入通院慰謝料とは別に請求できるものであり、具体的な金額の目安は以下のとおりです。

■等級別の後遺障害慰謝料額

| 等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 第12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 第11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 第10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 第9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 第8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 第7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |

| 第6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |

| 第5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |

| 第4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |

| 第2級 | 998万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |

| 第1級 | 1,150万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2021年版)(通称・赤い本)」

※任意保険基準は保険会社ごとに異なるので、あくまで推定です。

※身体の他部位に後遺症が見られた場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。

■介護を要する後遺障害

| 等級 | 障害の程度 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|---|

| 第2級 | 随時介護を必要とするもの | 1,163万円 |

| 第1級 | 常に介護を必要とするもの | 1,600万円 |

※自動車損害賠償保障法施行令別表第1より引用

また、後遺障害と認められることで、必要と認められれば次の項目も請求できます。

- 器具等購入費

- 家屋等改造費

- 逸失利益 など

- 「逸失利益」とは

- 交通事故の影響によって働く能力が低下してしまった場合、将来得られるはずだった収入を補償してもらうものです。

適正な補償を受けるためには、治療をきちんと受けて実際の症状を反映させた診断書を作成してもらうことが大切です。

<弁護士のここがポイント>

後遺障害慰謝料は等級が1つ違うだけも、受け取れる金額が大きく異なります。後遺障害の等級認定手続きを行うときは、相手の保険会社から提示された条件ですぐに承諾してしまわず、適切な治療を継続して受けることが重要です。

認定された等級が実際の症状に見合ったものであるかを、慎重に判断してみましょう。

高齢者が死亡した場合に請求できる損害賠償金

ご不幸にも交通事故によってご家族が亡くなられてしまったとき、遺族が代わりに「死亡慰謝料」を相手の保険会社に請求することができます。

命はお金にかえられるものではありませんが、ご家族の無念を晴らすためにも適正な補償を受けることが大切です。

高齢者の場合では、以下のように慰謝料を支払われた事例があります。

■高齢者の死亡慰謝料(弁護士基準)

| 本人分の慰謝料 | 2,000万円~2,400万円 |

|---|---|

| 配偶者 | 100万円~300万円 |

| 子・孫 | 50万円~100万円 |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

高齢者の場合はすでに仕事を辞めている場合も多いですが、何らかの形で働いていたなら慰謝料が増額する可能性もあります。

また、ご家族が亡くなることで必要になった葬儀費用や法要の費用は、「葬儀関係費」として請求可能です。

死亡慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

そのほか請求できる損害賠償金

損害賠償金は人的な被害だけでなく、物への被害に対する補償も求めることができます。

具体的には、メガネ・杖・自転車などが壊れてしまった場合に「物損費用」として請求が可能です。

修理したり、新しく購入したりしたときに発行される見積書や請求書などをきちんと保管しておきましょう。

あくまでも、交通事故が原因で破損した物品について請求できる点に注意してください。

交通事故の被害者が高齢者の場合は賠償額が異なる場合もある

交通事故の被害に遭った方が高齢者の場合、損害賠償金について若年層と少し異なるケースもあります。

事故にあう前に無職であったり、年金を受給していたりするケースでは損害賠償金の捉え方も変わってきます。

また、高齢者は過失割合が有利になるケースもあり、結果的に損害賠償金が増える場合もあります。

ここでは、高齢者が交通事故に遭った場合に注意したいポイントについて解説します。

無職の場合でも逸失利益は受け取れる可能性がある

交通事故に遭って後遺障害と認定されると「逸失利益」の請求ができます。

しかし、高齢者の場合はすでに仕事を辞めてしまっているケースも多いので、逸失利益の計算について注意が必要です。

逸失利益の計算は、一般的に次の計算式に当てはめて算出します。

逸失利益=

基礎収入額(年間)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

「基礎収入額」は、事故にあう前に働いていた場合の収入を指します。

無職では収入を得てはいませんが、働くことが決まっていたなど仕事を行う蓋然性が証明ができれば、逸失利益を請求できる可能性はあります。

計算の基準としては厚生労働省が公表している「賃金センサス」を用いますが、高齢者は若年層よりも労働能力が低下していると考えられます。

そのため、基礎収入額を計算するときは若年層よりも減額されることが多いといえます。

「労働能力喪失率」は、後遺障害によって労働能力がどれくらい失われたのかを示すものです。

等級ごとに目安が決められており、以下のようになります。

■労働能力喪失率

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第14級 | 5% |

| 第13級 | 9% |

| 第12級 | 14% |

| 第11級 | 20% |

| 第10級 | 27% |

| 第9級 | 35% |

| 第8級 | 45% |

| 第7級 | 56% |

| 第6級 | 67% |

| 第5級 | 79% |

| 第4級 | 92% |

| 第3級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第1級 | 100% |

「労働喪失期間」とは、将来的にどれくらいの期間働けたのかを示すものであり、高齢者の場合は次のように定められています。

- 67歳までの年数

- 症状固定もしくは死亡時の平均余命の2分の1

上記のいずれか長いほうが採用される仕組みであり、具体的に逸失利益を計算すると次のようになります。

〈70歳男性の逸失利益の例(後遺障害8級の場合)〉

338.8万円(基礎収入額)×0.45(労働能力喪失率)×7.02(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)=1,072万2,692円

- 「ライプニッツ係数」とは

- 将来的に受け取るはずの収入を前倒しで受け取る際に「発生する利息を控除」する係数です。2020年4月1日に改正されているため注意が必要です。

逸失利益の計算は専門的な知識が必要となるため、詳しく調べたい方は交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

年金受給者が亡くなった場には死亡逸失利益も請求可能

高齢のご家族が交通事故によって亡くなった場合、年金受給者であれば「死亡逸失利益」を請求できる可能性があります。

年金を受給していたご家族が生きていたら、平均余命期間で受け取れていたはずの年金について損害賠償を求めることができます。

しかし最高裁判所の判例では、すべての年金について逸失利益を認めているわけではありません。

具体的には、老齢年金・退職年金・障害年金などは認められる可能性があるものの、遺族年金については認められません。

また、死亡逸失利益の計算では、生活費の一部を基礎収入額から控除することになります。

一般的な給与所得者の場合では30%~50%ですが、年金受給者は生活費に充てられる金額が高くなるので控除率がさらに高くなる傾向にあります。

被害者が高齢者の場合には過失割合が修正される場合もある

高齢者の交通事故では、事故が発生した責任を表す「過失割合」について、加算・減算となるケースがあります。

過失割合は過去に起こった同様の事故や判例に基づいて決められるものですが、個別の事故状況を反映していない面があります。

そのため、過失割合を決めるときには「加算要素」や「減算要素」についても考慮されます。

加算要素は過失割合が増えるものであり、減算要素は逆に過失割合が減るものを指します。

「歩行者対車」と「歩行者対バイク」の場合で具体的に見ていきましょう。

■歩行者対車のケース

<加算要素>

歩行者側に過失があると過失割合を5%~20%加算(過失割合が増える)される可能性があります。

| 加算要素となるパターン | ポイント |

|---|---|

| 夜間*の事故 *日没から日の出までの時間 |

夜間であればライトで車を見つけやすいため |

| 幹線道路での事故 | 車道幅員14m以上の車の通行が多い国道や県道などの幹線道路を歩行していた場合 |

| 直前直後の横断 | 車両の直前や直後を横断するケースや、路地からの飛び出しや車両間の飛び出し |

| 横断禁止場所 | 道路交通法で横断が禁止されている場所を横断していた場合 |

| 佇立(ちょりつ)・後退・ふらつき | 立ち止まったり、後退したり、ふらつきながら歩いていた場合 |

<減算要素>

車側に過失があると、過失割合を5%~20%減算(過失割合が減る)される場合があります。

| 減算要素となるパターン | ポイント |

|---|---|

| 幼児・児童・高齢者 | 幼児は6歳未満の子、児童は6歳以上13歳未満の子、高齢者はおおむね65歳以上の人 |

| 集団横断(通行) | 集団登校や横断者が多数いた場合は、車から発見しやすいため |

| 運転者の著しい過失 | ・脇見運転など前方不注意が著しい場合 ・酒気帯び運転 ・時速15キロ以上30キロ未満の速度超過違反 ・著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |

| 運転者の重過失 | ・居眠り運転 ・無免許運転 ・酒酔い運転 ・時速30キロ以上の速度超過違反 ・嫌がらせ運転など故意に準ずる加害 |

| 歩道と車道の区別がない | 危険な道路であると認識できるため |

■歩行者対バイクのケース

| 過失割合が変更する要因 | ポイント |

|---|---|

| 夜間の事故 | 歩行者の過失が5%程度加算されます |

| 幹線道路*での事故 *車道の幅員が広く車の交通が頻繁な道路 |

幹線道路では歩行者なども通常の道路に比べて強い注意義務が求められるため、歩行者の過失が5%程度加算されます |

| 被害者が児童や高齢者 | 被害者の判断能力や行動能力が低いので特に保護する必要性が高く、歩行者側の過失が5%~10%減算されます |

| 住宅地や商業地での事故 | バイクの注意義務が高まるので、バイク側の過失割合の加算要素となります |

| 集団歩行をしている | バイクの注意義務が高まるので、バイク側の加算要素となります |

上記のようなポイントを踏まえて、過失割合は慎重に判断することが重要です。

どのようなケースで過失割合に変更があるのかを詳しく知るためには、弁護士に相談をしてみましょう。

<弁護士のここがポイント>

過失割合は損害賠償金に影響を与えるものなので、安易に妥協してしまってはいけません。相手の保険会社は、被害者側の過失割合を高めに伝えてくる場合もあるので注意が必要です。弁護士に相談をすれば、過失割合を変えられる可能性があります。

不利にならないように事故状況を詳しく説明しよう

道路交通法(第71条2項)において運転者は、高齢者が歩行しているときは、一時停止もしくは徐行することが定められています。

道路交通法 第七十一条

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

二の二

前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

高齢者は身体能力や運動能力に低下が見られるためであり、運転者に注意義務が課せられているのです。

しかし歩行者自身も、周囲の様子に気をつけておく必要があります。

警察による実況見分では、できるだけ詳しく事故状況を説明しておきましょう。

客観的な証拠を積み上げていくことで、示談交渉で自分の主張を通しやすくなるはずです。

過失割合は相手の保険会社との話し合いによって決まるので、納得がいないときは弁護士に相談するとよいでしょう。

高齢者の交通事故示談は弁護士へ相談

高齢者が交通事故の被害にあってしまったとき、後遺障害や要介護となる場合もあるため、示談交渉が難航してしまう場合があります。

そんな時は交通事故案件に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することで、時間的・心理的な負担を軽減できる場合があります。

弁護士に依頼をすることで、損害賠償金の計算や相手側保険会社との交渉を行ってもらえるだけでなく、最も高額な「弁護士基準」の慰謝料を請求できる可能性があります。

また後遺障害の等級認定手続きをサポートしてもらうことも可能で、書類を作成するアドバイスももらえます。

弁護士法人・響では、交通事故案件について実績の豊富な弁護士が在籍しておりますので、さまざまなケースに対応できます。

まずはご相談者様のお話をていねいにおうかがいしたうえで、問題解決のためのご提案をさせていただきます。

交通事故の被害にあわれた方が1日も早く、安心できる暮らしを取り戻すお手伝いをしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

【まとめ】高齢者の交通事故は損害賠償金が増える場合もある。逸失利益や過失割合を確認しよう

高齢者が交通事故に巻き込まれてしまったときは、まずは病院でしっかりと治療を受けることが大切です。

ケガの治療が済んで後遺症が残ったら、後遺障害の等級認定手続きを行いましょう。

また、高齢者も状況に応じて逸失利益を請求できる可能性があります。

過失割合についても若年層より有利に働く場合があり、減算要素がある点を押さえておきましょう。

しかし逸失利益や過失割合の判断は専門的な知識や計算が必要で、一般の方が取り組むにはハードルが高い面があります。

交通事故案件で実績のある弁護士に依頼をすることで、これらの事故後の示談交渉をスムーズに進められます。

弁護士法人・響は交通事故案件の解決実績が豊富ですので、お困りごとや不安な点があればていねいにご説明いたします。

相談は無料ですので、ご家族が交通事故に遭われたときはお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中