交通事故の慰謝料請求に役立つ「赤本」とは?慰謝料額の実例がわかる

交通事故に遭ったとき、相手方に請求できる慰謝料がどのくらいになるか気になるところですよね。

交通事故の慰謝料について調べていると、必ずといっていいほど出てくるのが「赤本(赤い本)」です。

赤本(赤い本)には、交通事故の慰謝料を算定する際の基準となる要素が項目ごとに示されていますので、損害賠償金や慰謝料の相場が確認できます。

慰謝料の算定基準は3つあり、赤本(赤い本)に記載されている計算方法は「弁護士基準」といわれるものです。

赤本(赤い本)にはどのような内容が載っていて、慰謝料額にどのように関わってくるのか、赤本(赤い本)に載っている慰謝料額を請求するための方法を詳しくご説明します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の慰謝料がわかる赤本とは?

「赤本(赤い本)」は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍で、本の表紙が赤色であることから、赤本(赤い本)と呼ばれています。

赤本(赤い本)には、交通事故の内容に応じた慰謝料の相場が記載されています。

これまでの裁判例をもとに、交通事故での損害賠償額を計算するための基本的な考え方を公表しているものです。

過去の裁判例、裁判での立証に必要な資料、訴状の作成方法なども記載されています。

弁護士や裁判官が広く参考にしています。

赤本に書いてある項目一覧

では、赤本(赤い本)には人身事故や物損事故で請求可能な各損害項目についての説明が記載されています。

- 積極損害について

- 消極損害について

- 精神的損害について

- 物的損害について

- 損益相殺について

- 過失相殺について

各項目について、説明していきます。

積極損害

積極損害は、事故によって支出を余儀なくされた費用のことをいいます。

下記のようなものが含まれます。

- ケガの治療費

- 付添看護費用

- 入院雑費

- 通院の際の交通費

- 死亡した場合の葬儀費用

- 弁護士費用

など

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ得ることができた利益(収入)を喪失した損害のことをいいます。

下記のようなものが含まれます。

- 休業損害

交通事故によるケガのために働けなくなり、怪我が完治するか症状固定に至るまでに発生した減収(損害) - 後遺障害逸失利益

交通事故のケガで後遺障害が残り、後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の見込み収入が減少したことについての損害 - 死亡逸失利益

通事故で死亡したことにより、将来得られたであろう収入が得られなくなってしまったことについての損害

精神的損害(慰謝料)

財産的損害の積極損害、消極損害とは別に、交通事故による精神的な苦痛(不利益)としての損害(精神的損害)を「慰謝料」と呼んでいます。

精神面での苦痛や損害は目に見えにくいものですが、交通事故による死傷の精神的損害は大きく、財産的損害と同じように相手方に請求できます。

物的損害

賠償の対象となる物的損害には、交通事故によって壊された物の修理費だけでなく、運送費用や代車料なども含まれます。

損益相殺・損害の補填など

損益相殺とは、交通事故が原因で得られた利益を損害額から差し引くことです。

自賠責保険からの受領額分、健康保険から支給される傷病手当金、労災保険で受領した治療費、休業補償、障害年金、自分の加入している保険会社によって支払われる人身傷害保険金損益相殺の対象になります。

過失相殺

交通事故の当事者間で、損害を公平に分担しようとする考え方です。

双方に過失・不注意が認められた場合、責任に応じた割合分を損害額から差し引いて賠償されることになります。

弁護士の〈ここがポイント〉

赤本(赤い本)には、上記の項目や賠償額の計算方法などの説明に加えて、交通事故の裁判例・事例も豊富に載っています。ご自身の事故と状況が似通っている例などは、補償される内容や慰謝料の相場などの参考になるはずです。

赤本に載っているあまり知られていない珍しい判例

赤本(赤い本)には、下記のように、具体的な裁判例も豊富に記載されています。

【通院に利用したタクシー費用を認めた事例】

外貌醜状(7級12号)の短大生(女・固定時23歳)につき、下肢を負傷したものではなく、公共交通機関を利用しての通院が不可能であったわけではなかった。しかし顔面を負傷しており人目をはばかる心情も理解できないものではないことを考慮するとタクシー利用が不相当であったとまでは言い難いとして、タクシー代12万円あまりを認めた(大阪地判平26.3.27 自保ジ1927・92)

交通事故でケガをしたときに通院する際は、徒歩・自転車、自家用車や公共交通機関を利用した通院が基本となっています。

ですが、この裁判例では、外貌醜状という後遺障害を理由に若い女性が人目をはばかる心情を考慮して、通院にタクシー利用が認められました。

また、旅行のキャンセル代、改造車の修理費、外国人が被害者の場合の慰謝料、整骨院における施術費などについて判断している裁判例も掲載されています。

赤本(赤い本)は日弁連交通事故相談センターが発行している

赤本(赤い本)は、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している書籍です。

上巻の「基準編」と、下巻の「講演録編」のセットとなっており、「基準編」では損害を項目ごとに分類しています。

「講演録編」には、東京地裁交通専門部の裁判官による座談会や講演の内容を記載しています。

損害賠償請求調査事項整理票(損害賠償請求の際に調査すべき項目のチェックリスト)、訴状作成のチェックポイントなどが付録として付いています。

毎年2月に改訂版が発行されます。

価格は 1セット3,200円(税込)で、当該センター東京支部霞が関相談所の窓口で購入できます。

配送も可能ですが、別途発送手数料(1~5セット700円より)がかかります。

詳しい内容については、発行元となる日弁連交通事故相談センター東京支部の公式サイトを参照してください。

交通事故の慰謝料を請求するには赤本は必要?買った方が良いケースとは?

赤本を買った方が良いケースは以下の2つです。

- 過失割合の実例を知りたい場合

- 休業損害の計算が妥当なのか知りたい場合

- 弁護士に依頼することでどれくらいの慰謝料がもらえるのか裁判例を知りたい場合

過失割合の実例を知りたい場合

- 「過失割合」とは

- 交通事故が生じたことに対する事故当事者の責任の割合です。80対20や90対10のように比率で示され、この比率に応じて損害賠償額などが算定されます

全く同じ事故はないといわれるほど交通事故の状況はさまざまです。

つまり、過失割合を決めることには困難が生じやすいのです。

保険会社が過失割合を決定する際に基準とするのが「別冊判例タイムズ」です。

過去の裁判例をもとに交通事故の状況を類型化し、過失割合についても公表しています。全く同じ事故ではないにしろ、状況が似ている事故類型を探し個別の事情に応じて調整するという実務が行われています。

赤本(赤い本)では、この「別冊判例タイムズ」ほどの数ではないですが過失割合についても記載されています。

過失割合が問題となり裁判の争点となる場合にも、その妥当性を確認するのに役立ちます。

休業損害の計算が妥当なのか知りたい場合

- 「休業損害」とは

- 事故が原因で働けなくなった期間の収入を損害として相手方に請求できるものです。休業損害の計算方法や、状況ごとの休業損害の算定方法が赤本(赤い本)に記載されています。

一般的には、交通事故に遭う前の収入額などから基礎収入を算定し、休業した日数分を休業損害額とします。

ただし、ここで問題となるのは、その計算で算出された休業損害額をそのまま請求できるとはかぎらない点です。

実際の休業損害額が個々の状況で調整されるためです。

弁護士に依頼することでどれくらいの慰謝料がもらえるのか裁判例を知りたい場合

赤本(赤い本)に書かれた慰謝料を請求するには、弁護士に依頼する必要があります。

では、交通事故の示談交渉や訴訟を弁護士に依頼すると、どれくらいの慰謝料が請求できるのでしょうか。

赤本(赤い本)では、弁護士に依頼し弁護士基準で請求した場合、どの程度の水準で慰謝料を請求していくことができるのか知ることができます。

また、慰謝料以外にもらえるお金の実例を知りたい場合にも、赤本(赤い本)が役立ちます。

交通事故の損害賠償では、精神的苦痛を賠償する慰謝料のほか、ケガの治療費や入院・通院のための交通費なども請求できるケースがあります。

また、先ほど紹介した休業損害や、逸失利益なども請求できる可能性があります。

赤本記載の損害賠償金を請求するには弁護士に依頼しよう

交通事故の損害賠償額算定基準には、以下の3つがあります。

- 自賠責基準…最低限の保障をするための自賠責保険の算出基準

- 任意保険基準…保険会社が独自に設定した算出基準

- 弁護士基準…過去の裁判例をもとに設定されている基準

赤本(赤い本)に記載される交通事故の損害賠償額算定基準は「弁護士基準」と呼ばれるものです。

慰謝料を計算する3つの基準の中で、慰謝料が最も高額になる可能性が高いです。

実際に赤本(赤い本)記載の損害賠償金を請求するには、訴訟を提起するか弁護士に依頼することが必要となります。

赤本(赤い本)に記載されている慰謝料額は、訴訟を提起するか弁護士に依頼することが必要を理解しておきましょう。

赤本でわかること1 慰謝料の相場がわかる

ここからは、赤本(赤い本)でわかることを一つずつ説明していきます。

まずは赤本でわかる慰謝料の相場について説明します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故が原因で入通院した際の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。

病院で治療を受けなければならないほどのケガを負ったときも賠償請求できるケースがあり、傷害慰謝料とも呼ばれています。

入通院慰謝料の計算方法は先ほど説明した基準と同様に、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。

- 自賠責保険基準の計算方法

自賠責保険基準では、1日あたり4,300円の入通院慰謝料が請求できます。

実治療日数×2 もしくは治療期間の日数の少ない方を対象日数として支払われます。 - 任意保険基準の計算方法

任意保険基準は保険会社が独自に設定している基準ですが、自賠責基準とさほど違いはありません。保険会社としての補償はしてくれますが、保険金の支出はできるだけ抑えようとするからです。 - 弁護士基準の計算方法

弁護士基準は、裁判実務に基づいて作成されています。

自賠責保険基準や任意保険基準に比較して、慰謝料は高額になることが多いです。

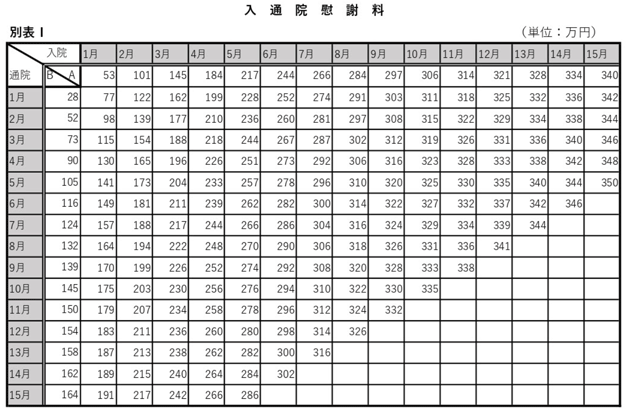

弁護士基準は「軽傷」と「重傷」でわけられており、それぞれの一覧表を赤本(赤い本)で確認することができます。

ケガの状況に応じた入通院慰謝料表に基づき、弁護士が計算して入通院慰謝料を算出します。

・軽傷

交通事故のケガのなかで比較的多いむちうちや打撲などの他覚症状がないときのこと

・重傷

軽傷のケースに該当しない場合は、重傷に該当します

以下の図は、赤本に載っている入通院慰謝料の金額表です。ご自身の入院や通院期間から弁護士基準の慰謝料の金額を参照できます。

【タクシー代に相当する通院費用が認められた事例】

事故により対人恐怖症、外出困難等の症状が生じた専門学校生(女・年齢不明)につき、通院にタクシーを利用した場合に、原告の主張どおり実通院日数の約6割分、合計22万円あまりを認めた(神戸地判平13.12.14 交民34・6・1616)。

事故が原因のPTSDにより、直ちに自宅に戻ることができる範囲内でしか行動することができなくなっていることを考慮し、タクシー代相当額の通院費用が認められた裁判例です。

身体への損害と同じように精神的苦痛によって当事者が受けた損害を補償したものです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によるケガで後遺症が生じ、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料のことです。

ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことを「症状固定」といいます。

そこで残った後遺症を、自賠法(自動車損害賠償補償法)施行令に基づき各等級に認定したものが後遺障害です。

後遺障害にはさまざま段階があり、障害の重さに応じて等級が定められています。どの等級に認定されるかで後遺障害慰謝料の金額は変わってきます。

後遺障害慰謝料は最低の等級でも110万円、最も高い等級では2,800万円ほどとなります。

赤本(赤い本)の「後遺症」の項目では、1級~14級までの等級ごとの金額表を確認することができます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |

| 2,800万円 | 2,370万円 | 1,990万円 | 1,670万円 | 1,400万円 | 1,180万円 | 1,000万円 |

| 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |

| 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |

【後遺障害慰謝料の事例】

左上肢の知覚障害(14級10号)の石工(男・38歳)につき、巧緻な手作業と集中力を要求される仕事の特殊性、唯一の生業としてきた石工の仕事に復帰することが困難な状況に置かれていることなどから、180万円を認めた(事故日平10.7.20 東京地判平13.8.29 交民34・4・1133)。

死亡慰謝料

- 「死亡慰謝料」とは

- 交通事故が原因で死亡したことによる精神的な苦痛を補償するお金です。

交通事故で死亡された方が受け取る慰謝料は、亡くなった方の遺族が本人に代わって請求することができます。また、遺族の精神的苦痛に対しても支払われるものです。

前述の入通院慰謝料と同様に、算定基準によって相場が変わります。

死亡慰謝料の算出方法も、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。収入や年齢、生存時の状況によって金額は調整されますが、赤本(赤い本)には具体的な金額が表示されています。

【弁護士基準の死亡慰謝料】

| 亡くなった方の特性 | 死亡慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他(独身の男女、子ども、幼児など) | 2,000万~2,500万円 |

【死亡慰謝料の事例】

1つの事故で両親が死亡した事案において、遺児2人(9歳と6歳)に各2,800万円を認めた(事故日平3.8.24 東京地判平7.6.20 交民28・3・902)。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

赤本でわかること2 慰謝料の増額例がわかる

ここまで何度かお伝えしてきたように、慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

赤本(赤い本)に記載の算定基準は弁護士基準ですから、相手の保険会社から慰謝料を提示されている場合には、弁護士基準と比較することもできます。

それぞれ判例をもとにご紹介します。

【増額の例】加害者に重過失や不誠実な態度があるとき

被害者(男54歳)につき、加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させたため事故が生じたこと、事故後携帯電話をかけたり小便をしたり煙草を吸ったりするだけで救助活動を一切しなかったこと、捜査段階で自ら罪を逃れるために被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたと供述したこと等を考慮し、本人分2,600万円、妻500万円、母500万円、合計3,600万円を認めた(事故日平14.5.4 東京地判平16.2.25 自保ジ1556.13 )。

加害者である運転者が酒酔い運転、かつ、対向車線に進入したことで発生した交通事故です。

被害者側車両の運転者が死亡し、傷害を負った同乗者が2名いた事例です。

この裁判では、これら慰謝料のほか、積極損害としての葬儀費用(131万円)と、妻を扶養していた被害者に対する死亡逸失利益(2,190万円)が認められています。

被害者の親族が精神疾患に罹患した場合(判例)

スナック勤務(女・24歳・独身)の死亡事故につき、本人分2,000万円、父100万円、事故によって被害者を失ったことを契機としてPTSDに罹患した母に300万円、合計2,400万円を認めた(事故日平9.10.16 大阪高判平14.4.17 交民35・2・323)。

交通事故で死亡した女性の母親が、娘を失ったことをきっかけにPTSDに罹患したことが考慮された事例です。事故日から呼吸困難や視力障害、睡眠障害、引きこもりなどの症状が出て、1年ほどで治まっていく傾向は見られたものの通院を続けていることが認められ、慰謝料が増額となりました。

赤本でわかること3 慰謝料以外に請求できる項目がわかる

赤本(赤い本)には、慰謝料以外にも請求できるお金についても記載されています。

慰謝料のほかに賠償請求できる項目は以下のとおりです。

- 治療費

- 通院交通費

- 休業損害

- 逸失利益

それぞれについて赤本(赤い本)に記載された内容をもとに、詳しく見ていきます。

治療費

赤本(赤い本)では、第1章「積極損害」の最初に「治療費」について記載されています。

人身事故によって生じたケガによる治療費は、必要かつ相当なものであれば全額認められます。ほかにも赤本(赤い本)には、治療費に関する事例が載っています。

必要性、相当性がないときは過剰診療や高額診療として、認められないことがあります。

「過剰診療」とは

診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいう。

交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、健康保険制度を利用することができる。なお、この場合には、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いて貰えないことがあるので、事前に病院と相談されたい。

(赤本より引用)

通院交通費

通常は公共交通機関の利用料金が対象となりますが、上記でご紹介した事例のように、タクシー利用が認められるケースもあります。

それ以外にも、通院交通費に関する事例が赤本(赤い本)に載っています。

「通院交通費・宿泊費等」とは

症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額。なお、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められる。

(赤本より引用)

休業損害

事故によるケガが原因で働けなくなり収入が減少した場合に休業損害が認められます。

支給される給与の金額だけでなく、「休業」によるさまざまな影響についても損害として補償しようとするものです。その具体的な事例が赤本(赤い本)に載っています。

「休業損害」とは

事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入を現在の収入減とする。

現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められる。

休業中、昇給、昇格にあった後はその収入を基礎とする。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められる。

(赤本より引用)

後遺障害による逸失利益

逸失利益の内容が多岐にわたるため、逸失利益の算定では、本来得られるべきであった利益がどこまでなのかを確定することが難しいです。

赤本(赤い本)には、逸失利益を争った裁判例が載っています。

逸失利益の算定方法

逸失利益の算定は労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う。

・基礎収入

逸失利益算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実収入を基礎とするが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となる。なお、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよい。・労働能力喪失率

労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通諜(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表(本誌上巻411頁参照)を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価する。

(赤本より引用)

赤本でわかること4 過失相殺がわかる

赤本(赤い本)では過失割合について具体的に、下記のようなことがわかります。

- 事故状況ごとの過失割合

- 加算要素・減算要素

たとえば、自動車と歩行者の横断歩道上の事故では、自動車が赤信号、歩行者が青信号であれば歩行者に過失は問われません。

しかし赤信号で幹線道路を横断したり、車の直前・直後を横断したりした場合は、歩行者にも5%程度の過失が問われます。

赤本(赤い本)では、このような交通事故のケースごとに過失割合が一覧表で記載されています。

加算要素・減算要素

過失割合を修正する要素として、「加算要素」と「減算要素」があります。

加算要素・減算要素とは、過失の割合を増やしたり減らしたりする条件のことです。

基本的に、過失割合は過去の交通事故の判例をもとに算定されたものです。

ですので、それぞれの事故の状況に応じて、適正な過失割合に修正する必要があります。

事故の際のどのような状況や行為が修正要素として加算・減算されるのかが赤本(赤い本)に一覧で記載してあるので参考にしてみましょう。

赤い本に記載されている慰謝料を請求するには弁護士に依頼しよう

「保険会社から提示された慰謝料に納得できない…」

「赤本(赤い本)に記載されている慰謝料で請求できるか知りたい」

そんなときは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

赤本(赤い本)に記載されている慰謝料の金額は、弁護士基準の金額です。

弁護士に依頼することで、過去の裁判例と法律に基づいた適正な慰謝料の金額を請求することが可能になります。

弁護士法人・響では、解決実績豊富な弁護士とスタッフが交通事故発生から解決までを徹底サポートします。

相談料、着手金ともに0円です。

どの地域からでもすぐに相談できるよう、全国エリアでご相談を受け付けています。

交通事故に遭ったら、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士の〈ここがポイント〉

個人で保険会社と交渉をすると、法律知識が乏しいと思われて納得できない損害賠償金を提示されることもあります。また一般の人が赤本(赤い本)を参考にして示談交渉をしても、ほぼ聞き入れてもらえないことを理解しておきましょう。

弁護士特約が付いていると費用はほぼかからない

「弁護士特約(弁護士費用特約)」とは、保険のオプション契約の1つです。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するときの弁護士費用を、保険会社が補償するものです。

任意の自動車保険などに加入するときに、数千円程度払うことでさらなる補償として追加できます。

交通事故のときに生じた弁護士費用を、保険会社が一定限度まで補償してくれるものです。

弁護士特約は、着手金や報酬金といった弁護士費用をカバーするのが基本ですが、法律相談で生じた相談料も補償してくれる場合があります。

弁護士特約で保険会社が補償する額は、一般的に弁護士費用に関しては300万円程度、法律相談費用の負担額は10万円程度としている保険会社がほとんどです。

弁護士特約としてどこまで保険会社が補償してくれるのかは、保険会社によって異なるため、ご自身の加入した保険を確認しておくのがよいでしょう。

弁護士特約がない場合の弁護士費用の金額

【弁護士法人・響】弁護士特約がない場合の弁護士費用の金額

| 相談料 | 0円 |

|---|---|

| 着手金 | 0円 |

| 成功報酬 | 220,000円+賠償額の11%(税込) ※後払い可能です。 |

弁護士法人・響では、弁護士特約がない場合でも依頼可能です。

交通事故に関するご相談料・着手金は無料でお引き受けしています。

成功報酬として、220,000円+賠償額の11%(税込)をいただいています。

成功報酬とは、依頼後の結果に応じてお支払いいただく弁護士費用のことです。

相手の保険会社から損害賠償金を受け取ってから、弁護士費用を後払いすることもできます。

青い本・黄色い本・緑本(緑のしおり)とは?

赤本(赤い本)のほかに、青本(青い本)と黄色い本、緑本(緑のしおり)というものがあります。

- 青本(青い本)

日弁連交通事故相談センターが隔年で発行している「交通事故損害額算定基準」という書籍を、通称「青本(青い本)」と呼んでいます。

青本(青い本)には、全国の裁判例をもとにした損害賠償額の算定基準と解説が載っており、赤本(赤い本)に比べるとやや一般向けです。

日弁連交通事故相談センター本部で直接購入するか、申込書をFAXすることで購入できます。

- 黄色い本・緑本(緑のしおり)

黄色い本は、日弁連交通事故相談センター愛知県支部が出している『交通事故損害賠償額算定基準』という本です。

また、大阪弁護士会交通事故委員会が発行する『交通事故損害賠償額算定のしおり』が緑本(緑のしおり)です。

地域ごとの現在の動向をふまえた内容ですが、一般的には、赤本(赤い本)の基準が全国で使われています。

【まとめ】交通事故で赤本に載っている慰謝料を請求したいなら弁護士に相談を

赤本(赤い本)には、交通事故の慰謝料に関するさまざまな情報が載っています。

交通事故の被害に遭った方が慰謝料の相場を知りたいときには、赤本(赤い本)を読んでみるのも一つの方法です。

請求できる慰謝料には、一定の目安となる金額が定められていますが、交通事故個別の状況に応じて慰謝料を増額できる可能性があります。

ただし、赤本(赤い本)に記載されている慰謝料額は「弁護士基準」であるため、一般の方が個人で交渉しても記載された慰謝料額を請求をすることはできないと覚えておきましょう。

弁護士に依頼すれば、赤本(赤い本)に基づいた弁護士基準で慰謝料金額を請求することができます。

弁護士法人・響では、解決実績が豊富な専任の弁護士とスタッフが対応し、納得いく解決を目指します。

弁護士特約に入っている方は弁護士費用がほぼかかりませんので、まずはお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中