交通事故の休業損害はいくら・いつもらえる?計算方法と請求の流れ

交通事故でケガをして仕事を休むと補償が受けられるのですか?

交通事故の影響で仕事を休まざるをえなくなったときには、休業損害として請求が行えます。計算の仕方があるので、しっかり理解しておくとよいでしょう。

交通事故に遭ってケガをすると、治療のために仕事を休まないといけない場面もあるでしょう。

交通事故が原因で仕事を休んだことで収入が減った場合は、相手に「休業損害」を請求することができます。

適正な休業損害を受け取るには、計算方法などの仕組みを理解したうえできちんと請求することが大切です。

この記事では、休業損害の計算方法や職業ごとの違い、気をつけておきたいポイントなどを解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の休業損害の計算方法は?いくらもらえる?

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償を指します。

休業損害の計算方法には、

- ・自賠責保険基準

- ・弁護士基準(裁判基準)

があります。

自賠責保険基準の場合、原則として1日6,100円となります。

この章では、休業損害の計算方法と請求の対象となる職業などについて解説します。

自賠責保険基準の休業損害の計算方法

「自賠責保険基準」の場合は、次のように計算します。

休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

※2020年3月31日以前の事故の場合は5,700円。

※1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるときは、最大で1万9,000円までが支払われます。

自賠責保険基準はシンプルな計算方法ですが、傷害分について補償される金額は慰謝料などを含めて上限が120万円となっている点に注意しておきましょう。

自賠責保険基準は、1日あたりの収入が6,100円の範囲におさまっていれば、職業を問わず1日あたりの損害として原則6,100円が認められています。

弁護士基準(裁判基準)の休業損害の計算方法

「弁護士基準(裁判基準)」では、以下の計算式に当てはめて金額を算出します。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

自賠責保険基準と異なる点は、1日あたりの補償額が被害者の収入によって異なる点です。

そのため、給与所得者と自営業者の場合では基礎収入の計算方法は違ってきます。

■給与所得者の場合

休業損害=事故前3ヶ月分の給与額(総支給額)÷90日×休業日数

■自営業者の場合

休業損害=事故前年の確定申告所得額÷365日×休業日数

主婦や学生も休業損害を請求できる可能性がある

なお、専業主婦(主夫)や学生など、事故に遭う前に無収入であった場合も休業損害を受けられる可能性があります。

家事労働は交通事故のケガによって収入が減るわけではありませんが、他人に任せればお金がかかるものであるため、経済的な価値がある仕事と見なされているからです。

また学生やアルバイトとして働いている人の場合は、個別の状況に応じて休業損害を請求できる可能性があります。

学生の場合であれば、交通事故の影響によって卒業や就職に支障が出てしまったときは、休業損害の請求ができます。

詳しくは以下で解説しています。

残業代や有給休暇も休業損害の対象になる

休業損害の計算では、1残業代や有給休暇、賞与なども休業損害の対象となります。

有給休暇を使用して休んだ、仕事復帰したものの残業時間が減って残業代分の収入が減少した、という場合、休業損害として請求することができます。

有給休暇はもともと自由に取得できるにもかかわらず、ケガの治療のために取得せざるをえなくなったとして補償の対象となります。

残業代についても、請求をすることはできます。しかし、毎月変動することも多く、事故が原因でどのくらい残業代が減ったのかを立証することが難しいといえます。

立証するためには、勤務先にて休業損害証明書を作成してもらうにあたり、

- ・事故に遭う前はどれくらい残業していたか

- ・残業ができなくなった期間と金額

を具体的に記載してもらう必要があります。

交通事故の被害に遭わなければ本来得られたものであるため、給与所得者の場合は基礎収入の計算に漏れがないようにしましょう。

交通事故の休業損害の金額は職業によって違う?

交通事故における休業損害の請求額は、自賠責保険基準の場合、1日あたり6,100円の範囲におさまっている限りは原則として職業による違いはありません。

しかし、弁護士基準(裁判基準)では、実際の収入によって請求額が異なるので、職業ごとに考える必要があります。

この章では、弁護士基準(裁判基準)に沿って計算をするときのポイントなどを解説します。

自営業・個人事業主は前年の収入をベースに計算する

自営業や個人事業主など、給与所得者でない方は前年の収入をベースとして休業損害を計算します。

個人事業主とは、個人の名前で税務署に開業届を提出した方のことで、飲食店や商店、工務店の店主などが当てはまります。

近年増加しているフリーランスも個人事業主であり、休業損害を請求するために必要な書類などが異なります。

給与所得者であれば、源泉徴収票や給与明細書などから事故に遭う前の収入は把握しやすいですが、自営業・個人事業主の場合は平均的な収入額がわかりにくい部分があります。

そのため、一般的には前年の確定申告での所得額を根拠に計算することになります。

弁護士基準(裁判基準)による計算の場合、基礎収入額は確定申告で青色申告特別控除を行う前の金額をベースに計算をします。

ポイントとしては、自営業・個人事業主の場合は休業中でも、固定費を支払わなければならないのでこれらの経費も休業損害に加算する点です。

固定費とはおもに、家賃・人件費などが当てはまります。

休業したことを客観的に示す根拠として、「医師の指示で自宅療養した」という内容の診断書を医療機関に作成してもらうことが大事です。

弁護士基準(裁判基準)で休業損害を計算した例を紹介します。

確定申告所得額500万円の個人事業主が交通事故の被害に遭い、骨折によって60日間休業した場合、休業損害の計算は次のとおりです。

1日あたりの基礎収入=500万円÷365日=1万3,698円

この基礎収入を基に休業損害を計算すると、以下の金額が算出されます。

1日あたりの基礎収入1万3,698円×60日=82万1,880円

自賠責保険基準では1日あたりの金額が6,100円(2020年3月31日以前の事故の場合は5,700円)と決まっているため、弁護士基準(裁判基準)のほうが多いことがわかります。

確定申告していない場合は?

自営業・個人事業主の場合は、給与所得者のように休業損害証明書が発行されないため、収入状況を証明するために前年の確定申告書が必要です。

事故の前年の確定申告書の所得金額を1年(365日)で割った金額が、1日あたりの基礎収入額として計算されます。

確定申告を行っていないときでも、休業損害を請求できないわけではありません。

確定申告書はあくまで、事故に遭う前年の収入状況を証明する書類であるため、他の資料によって証明できれば休業損害の請求は行えます。

会計帳簿や領収書、課税証明書や預金通帳のコピーなど売上げや経費の状況などが確認できれば、そこから計算が可能です。

専業主婦(主夫)は賃金センサスをもとに計算する

パートタイマーとして給与を得ていれば基礎収入の計算ができますが、専業主婦(主夫)の場合は給与を得ていないため、「賃金センサス」をもとに計算します。

- 賃金センサスとは

- 厚生労働省が毎年公表している「賃金構造基本統計調査」のことであり、年齢・性別・学歴などに分類した平均賃金を出しています。

参考:厚生労働省 「賃金構造基本統計調査」

ポイントとしては、専業主夫であっても賃金センサスは女性のものを基準としている点です。

例えば、2020年の賃金センサスによれば学歴別の全年齢平均賃金(女子)は、年収381万9,200円となっています。

1日あたりの基礎収入は1万463円となり、休業日数をかけ合わせることで休業損害の金額を算出できます。

パートタイマーとして働いている場合は、実際に得ている収入額と賃金センサスの金額を比べて高いほうを基礎収入として用います。

主婦の慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

学生やアルバイト・パートでも状況によって請求できる可能性がある

学生やアルバイトとして働いている人の場合は、個別の状況に応じて休業損害を請求できる可能性があります。

学生の場合であれば、交通事故の影響によって卒業や就職に支障が出てしまったときは、休業損害の請求ができます。年齢別・学歴別の平均賃金によって計算されます。

また、すでに内定を得ていて将来の給与額が明らかであるときは、就職先の給与が計算の根拠となります。

一方、アルバイトの場合は給与として支払われていた金額を基に休業損害の請求が可能です。

治療のためにアルバイトを休んだ減収分を、休業損害として請求することができるのです。

学生でアルバイトを行っていたときは、労働状況や学業との兼ね合いを考慮して就労時間を算出します。

またシフト制のアルバイトのため、勤務時間が確定していない場合は、これまでのシフトの状況と同様に勤務すると仮定して休業日数を計算するケースもあります。

大学生の慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

無職や失業者でも状況によって請求できる可能性がある

交通事故の被害に遭ったときに無職や失業中であったとしても、休業損害が認められるケースがあります。

交通事故に遭う前に再就職先が決まっていたり、治療期間中に再就職したなどの場合は、休業損害が認められる可能性があるのです。

また、交通事故が原因で失業をしてしまった人も、休業損害が認められる可能性があります。

なぜなら、事故前は仕事をしていたことから、労働能力や労働意欲があると判断されるからです。

失業前に得ていた収入をベースに、休業損害を計算する形となります。

交通事故の休業損害がもらえないケースとは?

交通事故が原因で仕事を休まざるをえなかった場合は、休業損害を請求できますが、状況によっては請求が行えないケースもあります。

具体的には、次のようなケースが当てはまります。

- 交通事故を理由に仕事を休んでいない場合

- 役員報酬の場合

- 不労所得がある場合

それぞれのケースについて、さらに詳しく解説します。

交通事故を理由に仕事を休んでいない場合

仕事を休む理由が交通事故とは無関係の場合は、休業損害を請求できません。

休業損害はあくまで、交通事故を原因として仕事を休んでいることが前提だからです。

役員報酬の場合

会社役員などで役員報酬を得ている方の場合、基本的には休業損害の対象となりません。

給与所得と異なり、役員報酬の場合、仕事を休んだとしても直ちに減収が生じるということではないからです。

あくまでも休業損害が認められるには、減収が生じていることが必要です。

減収が生じていたとしても、役員報酬の全額が認められるわけではなく、利益配当分は認められません。

利益配当分は労働の有無にかかわらず得られることが多いため、交通事故が原因で休業したからといって減収につながっているとはみなされないからです。

不労所得がある場合

家賃収入や株式の配当金などの不労所得のみで生活されている方の場合は、基本的に休業損害の対象とはなりません。

なぜなら、交通事故が原因で不労所得が減収となるわけではないからです。

休業損害はあくまで、労働できなかったことによる減収など直接的な損害に対する補償であるため、不労所得の場合は要件を満たしていないといえます。

年金受給者や生活保護受給者の場合も同様の理由で、休業損害を請求できないケースが多いのです。

交通事故の休業損害はいつもらえる?いつまでもらえる?

休業損害は、原則としてほかの示談金(損害賠償金)と一緒に示談成立後に受け取ることになります。

ここでは、休業損害が支払われる時期やどれくらいの期間受け取れるのかを解説します。

休業損害を請求できるタイミングや必要書類なども含め、基本的な手続きの流れを押さえておきましょう。

ケガの完治もしくは症状固定後に請求可能になる

休業損害は、ケガが完治または症状固定後に請求できるようになります。

症状固定とは、ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

交通事故の影響による損害が確定しなければ、適正な金額を計算できないので、まずは治療に専念しましょう。

自己判断ではなく、医師の指示に従って休んだことが証明できるように、きちんと手続きを踏むことが大事です。

勤務先に休業損害証明書を作成してもらう

休業損害を請求するには、給与所得者の方は勤務先に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。

内容が正しく記載されているかをチェックするために、次の点について記載漏れがないかを確認しておきましょう。

- 休業の状況(休んだ期間、有給休暇の消化など)

- 休業中の給与(全額支給もしくは一部減給)

- 事故前3ヶ月の給与の支払い状況

- 勤務先の署名、押印

休業損害証明書の内容に問題がなければ、源泉徴収票などの書類と一緒に相手方の保険会社に提出します。

自営業・個人事業主の方の場合は、交通事故に遭う前年の確定申告書などを提出しましょう。

専業主婦(主夫)の場合は、収入を示す書類がないので、家族分の記載がある住民票などを提出します。

保険会社に必要書類を提出し通常であれば1~2週間後に支払われる

相手方の保険会社に必要書類を提出すると、通常は約1~2週間後には休業損害が支払われます。

書類の不備などがあると、支払われる時期がずれ込んでしまうので注意が必要です。

書類を提出する前に内容に問題がないかをよくチェックして、間違いがないかを確認しましょう。

時期によっては業務の繁忙期と重なってしまう場合もあるので、1~2週間経過しても支払われないときは問い合わせてみてください。

休業損害が請求できる期間はいつまで?

休業損害の請求ができるのは、ケガの完治もしくは症状固定となるまでの期間です。

しかし医師が作成する診断書に就労が難しいという記載がなければ、休業損害が認められないこともあります。

医師とのコミュニケーションを緊密に行い、実際の症状を診断書に正しく盛り込んでもらいましょう。

交通事故の休業損害の請求を弁護士に依頼した人の体験談

休業損害の請求は、相手方の保険会社に提出する書類をそろえたり、金額を計算したりする必要があります。

そのため、初めて交通事故に遭った場合には、きちんと請求できるのか不安になることもあるでしょう。

ここでは、交通事故における休業損害の請求を弁護士に依頼した方の体験談を2つ紹介します。

・60代・女性

・示談金(損害賠償金)の最終提示額:114万3,685円

・事故内容:

ドライブスルーのある敷地に入るために左折しようとした際に、歩道を自転車が通っていたので停車したところ、後ろから追突され、むちうちとなってしまいました。

事故前はパートで働いていましたが、痛みが強く休むことが増え、雰囲気的にも働きづらくなったうえ、加害者から謝罪の連絡が一切ないこともストレスとなっていました。

・弁護士に依頼した結果:

軽傷でも弁護士に依頼することで増額できればと思い、弁護士法人・響に相談しました。

幸いにも保険には弁護士費用特約が付いていたこともあり、弁護士の先生の方で慰謝料や主婦の休業損害の請求を含め諸々見直し相手方と交渉いただきました。

その結果、主婦の休業損害も認められ、100万円以上の示談額となり弁護士に依頼して本当に良かったです。

・60代・女性

・示談金(損害賠償金)の事前提示額:41万2,800円

・最終提示額:121万3,881円

・事故内容:

車の走行中に前の車が急に停車したため自分も停まったところ、いきなりバックしてきて衝突しました。

この事故によって首や右手にしびれが生じ、働いていたパートもお休みすることになりました。

・弁護士に依頼した結果:

不安な部分やよくわからないことについては、私が納得し不安を払拭するまで弁護士先生がとことん向き合い相談に乗っていただき、精神的に楽になりました。

当初相手方からの示談提示額では、休業損害の基準をパートの給与ベースで算出されていましたが、弁護士の先生に主婦ベースで算出していただき増額の交渉を行って頂きました。

その結果最終的に100万円以上に増額となり、最初の提示額から約3倍となりました。ありがとうございました。

上記の2つの事例のように、交通事故案件で解決実績が豊富な弁護士に相談することで、休業損害の受取額が増額する可能性があります。

加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を気にせずに依頼できる場合があるので、まずは気になる点を相談してみるところから始めてみましょう。

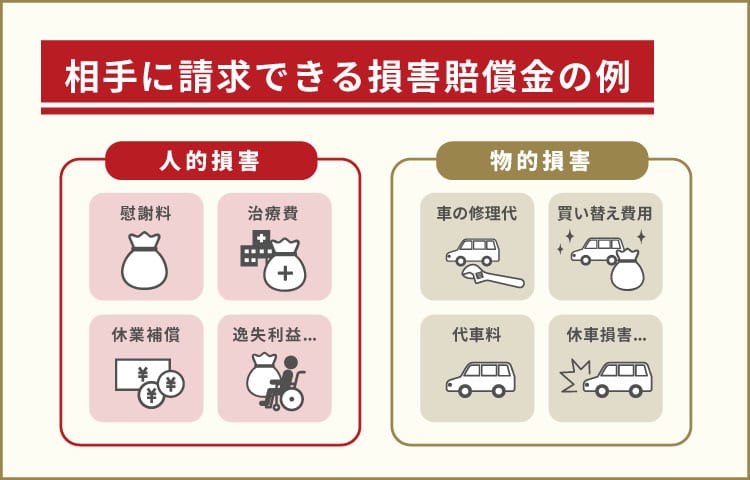

交通事故に遭ったら休業損害以外にも請求できる損害賠償金がある

交通事故に遭ってケガを負ったときには、休業損害の他にも相手方に請求できる示談金(損害賠償金)があります。

適正な補償を受けるためにも、漏れなく請求することが大切です。

示談金(損害賠償金)は大きく分けて、人的損害(ケガがある場合)と物的損害の2種類があります。

それぞれの項目についてまとめると、以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 慰謝料 | 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある。 |

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 逸失利益 | 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 家屋等改造費 | 後遺障害が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

人的損害と物的損害は、それぞれの損害に対して補償を求めることができます。

どの程度の費用負担があったかを客観的に示す証拠として、領収書や見積書などはきちんと保管しておきましょう。

示談金(損害賠償金)の請求について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

人身事故の損害賠償請求(ケガの治療費や慰謝料などの人的損害)

人身事故とは、人の身体にケガがある事故や人が死亡した事故のことです。

人身事故の場合は、慰謝料や治療関係費、休業損害などの請求が可能です。

また、物損については別に請求が行えるので、こわれた車両の修理代なども請求できます。

ケガをした場合は入通院慰謝料が請求ができる

交通事故によってケガを負った場合には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故のケガが原因で入院や通院をせざるを得なくなったときに被った精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。

計算方法は自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)があり、それぞれ算出のしかたが異なります。

自賠責保険基準による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算式は、次のとおりです。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)=1日あたり4,300円×慰謝料の対象となる日数*

*治療期間と実通院日数×2の少ないほう

自賠責保険基準では、1日あたりの補償額が4,300円(2020年4月以降の事故の場合)と定められています。

一方、弁護士基準(裁判基準)ではケガの程度によって、請求できる慰謝料額は以下のように違ってきます。

| 通院期間 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円程度 |

| 2ヶ月 | 36万円程度 |

| 3ヶ月 | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 89万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

※入院時は別の計算方法となります。

| 通院期間 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

※入院時は別の計算方法となります。

上記のように、計算基準によって請求できる慰謝料額が異なる点を理解しておきましょう。

また、入院した場合の慰謝料の計算方法は別にあります。慰謝料について、さらに詳しく知りたい方は下記記事もご参照ください。

症状が残った場合は後遺障害慰謝料を請求できる

交通事故で負ったケガが完治せず、症状が残ったときは後遺障害等級認定の手続きを行い、後遺障害の等級認定がされれば後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害は症状によって1~14級までがあり、認定を受けるための要件は次のとおりです。

後遺障害と認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)によって、以下のようになっています。(14級~9級のみ記載しています)

| 等級 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 第14級 | 32万円 |

| 第13級 | 57万円 |

| 第12級 | 94万円 |

| 第11級 | 136万円 |

| 第10級 | 190万円 |

| 第9級 | 249万円 |

| 等級 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 第14級 | 110万円程度 |

| 第13級 | 180万円程度 |

| 第12級 | 290万円程度 |

| 第11級 | 420万円程度 |

| 第10級 | 550万円程度 |

| 第9級 | 690万円程度 |

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2022年版)(通称:赤い本)」

※身体の他部位に症状が見られた場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。

上記のように、同じ等級でも計算基準によって慰謝料額は大きく変わる可能性があります。

実際の症状を正しく診断書に反映させるためにも、医師や弁護士などとしっかりコミュニケーションをとっていくことが大切です。

後遺障害慰謝料について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

働けなくなった場合は逸失利益を請求できる

後遺障害の等級認定を受け、交通事故に遭う前のように働けなくなってしまったときは逸失利益(いっしつりえき)を請求できます。

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、将来的に得られたはずの収入の減少に対する補償のことです。

逸失利益として請求できる金額は、事故前の収入や職業、年齢などによって違ってきます。

金額を算出する計算式は、次のとおりです。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入額は、休業損害と同じように事故に遭う前の収入から算出します。

労働能力喪失率とは後遺障害によって失われた労働能力の割合であり、等級によって割合は異なります。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 14級 | 5% |

| 13級 | 9% |

| 12級 | 14% |

| 11級 | 20% |

| 10級 | 27% |

| 9級 | 35% |

| 8級 | 45% |

| 7級 | 56% |

| 6級 | 67% |

| 5級 | 79% |

| 4級 | 92% |

| 3級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 1級 | 100% |

労働能力喪失期間は、実際に働くことが可能な残存期間を示すものであり、原則として症状固定日から67歳までとされています。

逸失利益は慰謝料と同様に、相手方の保険会社から金額が提示されますが、適正な金額であるかをきちんと精査することが大切です。

逸失利益について、さらに詳しく知りたい方は下記記事もご参照ください。

物損事故の損害賠償請求(車の修理代などの物的損害)

物損事故の場合はおもに「車両破損による損害費用」と「着衣や積み荷等の損害に関する費用」が請求できます。

車両破損による損害費用とは、交通事故によってこわれた車両の修理費用のことを指します。

また着衣や積み荷等の損害に関する費用とは、交通事故が原因で破損した荷物や携行品などのことです。

ケガのない物損事故では、上記の損害を賠償されることで精神的な苦痛も慰謝されたと見なされるため、別途慰謝料を請求することはできない点に注意しましょう。

※この記事では、人身事故の届け出を行ったかどうかにかかわらず、ケガがある場合を人身事故、ケガがなく物のみの損壊が生じた場合を物損事故としています。

※弁護士法人・響では、基本的に物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。

仕事中の事故であれば休業損害以外に休業補償給付を請求できる場合もある

業務中や通勤途中に交通事故の被害に遭った場合は、「休業補償給付」を請求できる可能性があります。

「休業補償給付」は業務中・通勤中に発生した交通事故などの労災事故において、仕事を休まざるをえなくなったときの減収分について労災保険が一定割合の補償を行ってくれるものです。

一方、休業損害給付の場合は先に述べたように、減収分を相手方の保険会社に対して請求することになります。

休業補償と休業損害の違いをまとめると、以下のとおりです。

| 休業補償給付(労災) | 休業損害 | |

|---|---|---|

| 概要 | 業務中・通勤中の労災事故に対する補償 | 示談金(損害賠償金)の一部 |

| 給付元 | 労災保険 | 相手が加入する自賠責保険、任意保険 |

| 受け取れる条件 | ・交通事故が原因のケガで、医師の指示のもと治療を行っている ・仕事ができない状態にある ・勤務先から賃金の支払いを受けていない ・労災保険に加入している自営業者(個人事業主) |

・勤務先から受け取った休業損害証明書と源泉徴収票などを提出する |

| 1日あたりの金額 | 給付基礎日額(事故直前3ヶ月の平均賃金)の60% ※休業特別支給金として更に20%分の請求も可能です |

・自賠責保険では1日あたり6,100円 ※収入の減少幅が6,100円を上回ることを証明できる場合は1日あたり1万9,000円を上限として実際の損害額 ・自賠責保険の傷害分の上限は総額で120万円 ・弁護士基準(裁判基準)で計算する場合、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算する |

注意しておきたい点として、休業補償給付と休業損害は二重取りできないルールとなっています。

労災保険でカバーされない部分について、自賠責保険や任意保険から補償を受けられる点を押さえておきましょう。

休業補償給付について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

- 交通事故が原因で仕事を休まざるをえなくなったとき、減収分の補償として休業損害を請求できる可能性があります。

- ケガが完治もしくは症状固定後に、必要な手続きを行うことで補償が受けられる仕組みです。

- 補償される金額は、個別の状況や計算基準などで異なりますが、交通事故で被った損害を適正に補償してもらうことは重要です。

- しかし、休業損害の計算は専門知識が必要な部分があり、一般の方にはわかりづらいところもあります。

- 示談金(損害賠償金)の請求で損をしてしまわないように、交通事故の休業損害の請求は弁護士に依頼することも検討してみましょう。

- 弁護士法人・響なら、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士が多く在籍しているので、個別の状況に応じたご相談・ご依頼に対応できます。

- 適正な補償を受け、交通事故による損害をきちんと補償してもらうためにも、休業損害について気になる点はお気軽にお問い合わせください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中