交通事故の慰謝料はリハビリ期間中も請求可能?慰謝料の目安や通院時の注意点などを解説

交通事故のケガの治療でリハビリを行う場合は、リハビリ期間の慰謝料や治療費も相手の保険会社に請求できます。

この記事では、交通事故のリハビリ期間に請求できる慰謝料などの損害賠償金の内訳や金額の目安、計算方法などを詳しく解説します。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています】

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

交通事故のリハビリ期間の分も慰謝料は請求できる

交通事故のリハビリ期間も、相手方の保険会社に慰謝料を請求できます。リハビリ期間の慰謝料について、押さえたいポイントを以下にまとめました。

- リハビリ期間も傷害慰謝料(入通院慰謝料)の補償対象

- リハビリ期間は症状固定になるまでが補償対象

下記で詳しく説明します。

リハビリ期間も傷害慰謝料(入通院慰謝料)の補償対象

リハビリ期間も、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の補償対象です。

リハビリは、交通事故のケガの症状を改善、克服するために行われます。

そのためリハビリも治療の一環と見なされ、相手方の保険会社に傷害慰謝料(入通院慰謝料)の請求が可能です。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)だけではなく、リハビリ治療費や通院にかかった交通費なども補償されます。

また、リハビリで仕事を休んだ際は、休業損害を相手方の保険会社に請求できます。

- 「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」とは

- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、交通事故のケガで入院や通院をしたことへの精神的苦痛に対する賠償金です。慰謝料の金額は、入通院期間に応じて算出されます。入通院期間には、リハビリ期間も含まれます。

リハビリ期間は症状固定になるまでが補償対象

リハビリ期間の補償を受けられるのは、原則として完治か「症状固定」の前までとなっています。

症状固定とは、リハビリや投薬などケガの治療を続けても、これ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

医師から症状固定を伝えられると、その後のリハビリなどの治療費や傷害慰謝料(入通院慰謝料)を相手方の保険会社へ請求できなくなりますので注意しましょう。

症状固定後は、治療費や傷害慰謝料(入通院慰謝料)、休業損害、交通費などの損害賠償金を相手方の保険会社に請求できなくなります。

「症状固定」の後に残った症状については後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。

後遺障害等級認定による等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などを相手方の保険会社に請求できる場合があります。

- 「症状固定」とは

- 「症状固定」は、ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。いつ症状固定になったかということは保険会社ではなく、基本的には医師が判断することになります。紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

リハビリ期間中にもらえる慰謝料などの損害賠償金

交通事故のリハビリで通院した場合にもらえる慰謝料などの損害賠償金には、おもに以下のものが挙げられます。

- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

- 後遺障害慰謝料

- その他損害賠償金

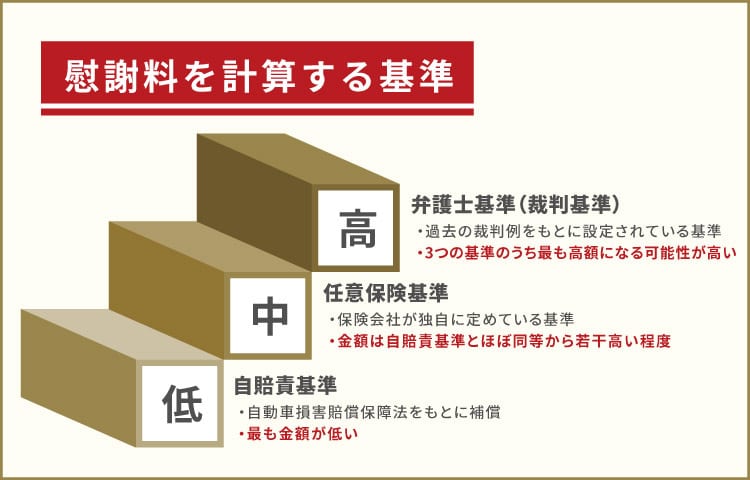

また、慰謝料を計算する基準には下記の3つがあります。

- 自賠責保険基準

- 保険会社独自の基準

- 弁護士基準(裁判基準)

下記で詳しく説明します。

交通事故の慰謝料を計算するには3つの基準がある

交通事故の慰謝料の計算する基準には「自賠責保険基準」「保険会社独自の基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。

3つの基準の中で金額が最も高額になる可能性が高いのは、弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士基準(裁判基準)で計算すると、自賠責保険基準と比べて慰謝料額が2倍近くになることもあります。

しかし慰謝料額の計算はさまざまな要素が絡むため、一概にいくらと相場をいえるものではありません。

交通事故の慰謝料に不安がある方は、弁護士に相談するとよいでしょう。

| 計算基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責保険基準 |

|

| 保険会社独自の基準 |

|

| 弁護士基準(裁判基準) |

|

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故のケガで入院や通院したことへの精神的苦痛に対する賠償が、傷害慰謝料(入通院慰謝料)です。

●自賠責保険基準における通院慰謝料

自賠責保険基準では、以下の計算式で通院慰謝料額の算定ができます。自賠責保険基準では、入院・通院の区別がありません。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

※対象となる日数とは「治療期間」と「実通院日数×2」の少ない方の日数

通院期間1ヶ月(対象となる日数を30日で計算)・通院日数10日の場合の計算例

通院期間30日>通院日数10日✕2=20日

これに4,300円をかけて

4,300円✕20日=8万6,000円

が自賠責保険基準による入通院慰謝料の金額です。

●弁護士基準(裁判基準)における通院慰謝料

弁護士基準(裁判基準)による通院慰謝料(軽傷の場合)は以下のような目安になります。

〈傷害慰謝料(入通院慰謝料)の目安〉

| 通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) 軽傷の場合 |

|---|---|---|

| 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6,000円 | 最大19万円程度 |

| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2,000円 | 最大36万円程度 |

| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8,000円 | 最大53万円程度 |

傷害慰謝料(入通院慰謝料)について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」は、交通事故のケガでが完治せず症状が残ったことに対する損害賠償です。

交通事故によるケガで後遺障害慰謝料を相手方の保険会社に請求するには「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

「後遺症」と「後遺障害」は似た言葉ですが、意味は異なります。

- 「後遺症」とは

- ケガや病気の後に残った障害など、治療後に完治していない状態を指すものであり、広い意味で用いられます。

- 「後遺障害」とは

- ケガが完治せず症状が残り「後遺障害等級認定申請」をして認定された状態のことを指したものです。

後遺障害等級が認定されると、それに応じて後遺障害慰謝料が決定します。後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重い等級です。

後遺障害慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

その他の損害賠償金

交通事故のリハビリで通院した際は、ほかにも以下のような損害賠償金を相手方の保険会社に請求できます。

- 治療関係費

- 休業損害

- 後遺障害逸失利益 など

| 治療関係費 | 診察料、入院費など治療にかかる費用 |

|---|---|

| 休業損害 | 交通事故によるケガのために休業した場合に、休まずに働いていれば得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

リハビリ通院期間中の慰謝料を請求するための4つの注意点

リハビリ通院期間中に慰謝料を請求するときは、以下の注意点を押さえておくことが大切です。

- 転院の際は相手保険会社に伝える

- 整骨院・接骨院へ通うときは主治医の許可を得る

- リハビリは適切な頻度で通おう

- 健康保険の立て替えは発症から150日後まで

以下で詳しく解説します。

転院の際は相手保険会社に伝える

交通事故のケガによるリハビリ期間中に、転院・転医することは可能です。

転院の際は、現在の主治医に紹介状を書いてもらい、転院の手続きを行います。

診断書には「転医」と記載してもらいます。このときに相手方の保険会社に連絡を入れるのを忘れないようにしましょう。

相手方の保険会社へ連絡しないでいると、費用の支払いが遅れたり適切な慰謝料をもらえなくなるといった可能性があります。

転院後は、相手方の保険会社への連絡を忘れないように注意しましょう。

整骨院・接骨院へ通うときは医師の許可を得る

整骨院や接骨院へ通いたいときは、下記の点に注意して通院します。

- 医師の許可を得る

- 並行して病院にも通い続ける

整骨院や接骨院は「病院」ではありません。

そのため医師の許可なく接骨院や整骨院へ通院した場合、傷害慰謝料(入通院慰謝料)やリハビリ費用、通院のための交通費などが支払われなくなる可能性があります。

整骨院や接骨院に通院したいときは、まず医師の許可を得ましょう。

また、並行して病院への通院を続けましょう。

整骨院や接骨院に通った場合の慰謝料を請求するためには「医師の許可を得た」という事実が必要です。また事前に相手方の保険会社に連絡することも忘れないようにしましょう。

リハビリは適切な頻度で通う

リハビリには適切な頻度で通いましょう。

通院慰謝料は通院期間と実通院日数をもとに計算されるため、通院期間に対しての通院頻度も重要になります。

たとえば、通院期間が長いのに通院回数が極端に少ないと「本当に治療の必要があったのか?」と疑われてしまうケースもあります。

また通院期間に対してリハビリの回数が非常に多い場合も、注意が必要です。

「慰謝料目当て」と疑われ、相手方の保険会社から慰謝料が支払われなくなるケースもあります。

交通事故の リハビリで通院する際は、適切な通院頻度を心がけましょう。

健康保険による立て替えは発症から150日後まで

健康保険による立て替えは、発症・診断を受けた日から数えて150日までになります。

基本的に病院の治療費などは、相手方の保険会社が治療やリハビリの分を、直接病院に支払ってくれます。

ただし、交通事故の相手が任意保険に入っていない場合や、相手方の任意保険会社が「任意一括対応」をしていない場合は、ご自身が費用を立て替えなければなりません。

このとき、健康保険を使えばご自身の負担額を抑えられます。

健康保険を使用する場合は、適用期間に注意しましょう。

- 「150日ルール」とは

- 骨折によるケガや腰痛など、交通事故で実施されることの多い「運動器リハビリテーション」は、健康保険の立て替えが発症・診断を受けた日から150日までと定められています。

150日ルールは、診療報酬の算定を行う際のルールです。「150日しかリハビリはできません」と診察の際に医師が言うのは、この150日ルールのことを指しているのです。

納得のいく慰謝料を請求するには弁護士に依頼を

交通事故のケガに対して納得のいく慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼するメリットとして、次の点が挙げられます。

- 交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で計算してくれる

- 後遺障害等級認定の申請をサポートしてくれる

以下で詳しく説明します。

交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で計算してくれる

交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で計算してくれるのは、弁護士へ依頼する大きなメリットです。

3つの交通事故の慰謝料の算定基準の中で慰謝料が最も高額になる可能性が高いのが、弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求するには、弁護士に依頼する必要があります。

一般の方が相手の保険会社へ弁護士基準(裁判基準)で請求しても相手にしてもらえず、相手の保険会社が独自に設定している基準で計算された金額を提示されることになります。

適正な慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で計算してもらいましょう。

後遺障害等級認定の申請をサポートしてくれる

リハビリが終わっても症状が残った場合は「後遺障害等級」が認定されることで、相手方に後遺障害慰謝料を請求できます。

しかし後遺障害等級認定の申請は、多くの書類や医師の後遺障害診断書が必要になるなど、一般の方には難度が高いといえます。

また後遺障害等級が認定された場合でも、等級に納得がいかない場合は自賠責保険・共済紛争処理機構などに「異議申立」をすることが可能です。

異議申立を行うには、症状についてさらに詳細に記載した診断書や写真などの医学的資料などを集めて提出する必要があるため、さらに難度が高くなるといえます。

弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定の申請や、異議申立に必要な書類の用意など面倒な申請手続きをサポートしてもらえます。

慰謝料はいつもらえる?示談交渉の流れを説明

交通事故のケガによるリハビリで通院した際の慰謝料は、いつもらえるのでしょうか?

以下に、示談交渉の流れをまとめました。

- 交通事故の発生

警察と保険会社に連絡します。事故を起こした相手方の連絡先も確認しましょう。 - 治療開始

整形外科などの病院で治療を始めます。整骨院や接骨院へ通いたい場合は、医師の許可を得てからにしましょう。 - 完治または症状固定

ケガの完治または症状固定になるまで治療を続けます。治療中は、定期的に保険会社から連絡があります。 - 後遺障害等級認定の申請

症状が残る場合は医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。相手方の保険会社へ提出し、後遺障害等級認定を申請します。 - 示談交渉

すべての損害額が明確になったら、示談交渉を行います。 - 示談成立

示談書にサインをすると示談成立です。交渉開始から2~3ヶ月程度を要します。

示談成立後約2~3週間程度で、損害賠償金が指定口座に振り込まれます。

交通事故の慰謝料の示談交渉の流れについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

慰謝料を請求する際に必要な書類は?

交通事故のケガで相手方の保険会社に慰謝料を請求する際は、下記の書類が必要です。

書類の取得に時間がかかるものもあります。取得方法などをよく確認し、早めに書類を用意しましょう。

| 基本的に必要な書類 | 書類の取得方法 | 書類を作成する人・機関 |

|---|---|---|

| 事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社に書式の送付を依頼 | ご自身 |

| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センターに申請 | 自動車安全運転センター |

| 診療報酬明細書 | 医師・医療機関に申請 | 治療を行った医師・医療機関 |

| 確定申告書の控え | 管轄の税務署窓口で取得 | 税務署 |

| 源泉徴収票・給与明細書 | 勤務先の職場で取得 | 勤務先の職場 |

| 各種領収書(交通費など) | 交通機関など利用した場所で取得 | 利用した場所 |

| 診断書・後遺障害診断書 | 医師・医療機関に申請 | 治療を行った医師・医療機関 |

| 休業損害証明書 | 勤務先の職場で取得 | 勤務先の職場 |

交通事故の慰謝料をしっかり請求するなら弁護士に相談を

交通事故の慰謝料は、リハビリの通院期間も請求が可能です。

通院期間に応じて傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求できます。症状が残った場合は、後遺障害慰謝料が請求できる場合もあります。

交通事故の慰謝料で最も高額になる可能性の高い弁護士基準(裁判基準)で請求するには、弁護士に示談交渉を依頼をする必要があります。

また弁護士費用特約が利用できる場合は、ご自身で費用負担することなく弁護士への依頼が可能です。

弁護士法人イージス法律事務所では、相談料0円、着手金0円(弁護士費用特約が付いていない場合)で承っており、報酬金は示談金受け取り後の後払いも原則可能です。

24時間365日、全国エリアで対応していますので、お気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)