子どもが交通事故に遭った場合の注意点と適正な慰謝料請求のしかた

子どもが交通事故に遭いケガをしたら、まずは医師の診察を受けてしっかり治療をしましょう。

場合によっては精神的なケアも必要でししょう。

ケガが完治したら、相手側と慰謝料などの示談交渉を進めていく必要があります。

この記事では、子どもの交通事故特有の注意点や示談交渉の流れ、適正な補償を受けるための方法を解説します。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料については以下で詳しく解説しています】

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

子どもが交通事故に遭ったら最初にすることは?

交通事故に遭ってしまうと、大人でも精神的な苦痛を受けるものです。小さなお子さんの苦痛はそれ以上と想像できます。

まずはお子さんのケアを第一に考えて、ケガがある場合は医師の診察を受けましょう。

通院期間がどの程度になるかは医師の診断や治療の経過によりますが、「完治」もしくは「症状固定」となるまで治療を継続することが重要です。

症状が少し良くなったからといって自身の判断で通院をやめてしまうと、慰謝料請求で不利になる恐れがあります。医師の診断に従って治療を進めましょう。

また、子どもは大人よりも心理的な影響を受けやすいといわれているので、お子さんの精神的なケアも心がけるとよいでしょう。

頼るべき部分は専門家のサポートを受けながら、しっかりお子さんと向き合ってあげることが大切です。

- 「症状固定」とは

- 治療を継続しても、それ以上症状の改善が見込まれない状態を指します。症状固定の判断は基本的には医師が判断しますが、紛争化した場合は最終的に裁判所が判断することになります。

PTSDとは?子どもの恐怖心を癒やすために

交通事故に遭ったあとは、必要以上に不安や緊張が高まってしまう「PTSD」と呼ばれる症状が出るケースも存在します。

交通事故との因果関係があるかを相手の保険会社から疑問に思われるケースもあるため、必ず医師に事故との関連性を確認しましょう。

- 「PTSD」とは

- PTSD(Post Traumatic Stress Disorder)は、心的外傷後ストレス障害と呼ばれ、危険な体験をした後になる可能性があるといわれています。

参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」

このような場合は、専門的なケアをしてあげることも検討してください。

お子さんの年齢によって必要なケアは異なるので、1人で悩まずに周囲の協力を仰ぎましょう。

医師に相談をしたり、地域のコミュニティに参加をしたりして、支援の輪を頼ってみてもいいでしょう。

親御さんが落ち着いた状態でサポートできれば、お子さんにとって安心できる環境を整えられます。

治療が終わったら相手方との示談交渉を

しっかりと治療が終わったら、相手の保険会社と示談交渉を進めることになります。

示談交渉とは、交通事故の損害について当事者同士で交渉することです。

一般的には、保険会社の担当者や代理人である弁護士同士で交渉を行います。

下図の流れのように示談交渉の結果、示談が成立すれば補償としての示談金が支払われます。

子どもの交通事故は大人の場合と比べて、示談金が多くなる場合もあります。

事故状況に応じて、どの程度の補償が受けられるかが変わってきますし、専門的な知識が必要です。

死亡事故や後遺障害が残る事故の場合は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

実績が豊富な弁護士に示談交渉を任せることで、お子さんに対して適正な補償を受けられる可能性が高まります。

示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。

ケガが軽傷の場合に請求できる示談金

ケガが軽傷(むちうち・軽い打撲など)の場合の示談交渉については、大人の場合と特徴的に違いはありません。

示談金には、おもに次のような項目があります。

- 治療関係費

- 通院交通費

- 入通院慰謝料

- 付添看護費

- 入院雑費

- 診断書発行料

- 文書作成費用 など

12歳以下の子どもの場合病院への入院や通院に付き添いが必要になるため、付添看護費の請求が認められるケースが多いです。

入通院慰謝料は交通事故によって入院や通院を余儀なくされ、精神的な苦痛を負ったことに対する補償を意味しています。

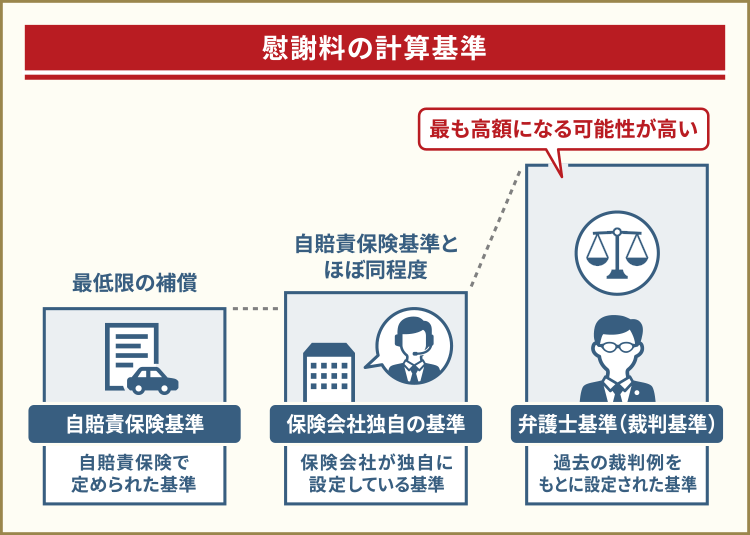

大人の場合と慰謝料額は同じですが、以下の計算基準によって金額は異なります。

- 自賠責保険基準

- 保険会社独自の基準

- 弁護士基準(裁判基準)

具体的な金額の違いについて、「入院1ヶ月・通院2ヶ月」のケースで見ていきましょう。

保険会社独自の基準は、おおむね自賠責保険基準と同水準と想定されるため、ここでは割愛します。

■入通院慰謝料額の違い(軽傷)

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 38.7万円 | 69万円程度 |

※自賠責保険基準は4,300円×90日で計算。

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

上記のように、慰謝料の計算基準の違いによって慰謝料額は異なります。

弁護士基準については下記記事で詳しく解説しています。

後遺障害が残った場合に請求できる示談金

ケガの治療を続けても完治せず、症状が残ってしまった場合には後遺障害の等級認定手続を行いましょう。

申請を行うことで、症状に当てはまる後遺障害の等級が認定されます。

後遺障害と認められたときは、相手に請求できる項目はおもに以下のようになります。

- 治療関係費

- 通院交通費

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 逸失利益

- 付添看護費

- 家屋等改造費

- 入院雑費

- 将来介護費

- 器具購入費 など

付添看護費は通院時と入院時で異なり、医師が必要と判断するときに認められます。

■1日あたりの付添看護費の目安

| 自賠責保険基準* | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|

| 通院時 | 2,100円 | 3,300円程度 |

| 入院時 | 4,200円 | 6,500円程度 |

*2020年4月1日以降の交通事故の場合

また、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は別々に請求できるものであり、具体的な金額を示すと次のとおりです。

■入通院慰謝料(入院3ヶ月・通院3ヶ月のケース)

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 77.4万円 | 188万円程度 |

※自賠責保険基準は4,300円×180日で計算。

※慰謝料額はあくまで目安です。

■後遺障害慰謝料

例)足の関節の1つが動かなくなった場合→8級

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 8級 | 331万円 | 830万円程度 |

後遺障害慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

死亡事故の場合に請求できる示談金

交通事故でお子さんを亡くされてしまったとき、深い悲しみで胸が張り裂けそうな気持ちになるでしょう。

失われた子どもの命は決してお金で解決できるものではありませんが、お子さんの無念を晴らすためにも、せめて適正な慰謝料を受け取ることが大切です。

子どもが亡くなってしまったときの死亡慰謝料などは、本人に代わって親御さんが受け取ることになります。

死亡事故の場合の示談金として、以下のような項目を相手に請求可能です。

- 死亡慰謝料

- 逸失利益

- 葬儀関係費 など

死亡慰謝料は3つの計算基準によって、それぞれ金額が異なります。

■死亡慰謝料の目安

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 1,050万円程度 | 2,000万円~2,500万円程度 |

※慰謝料額はあくまで目安です。状況や相手の保険会社などによって異なる場合があります。

上記のように、弁護士基準(裁判基準)が慰謝料額は最も高くなる可能性があります。

交通事故というつらい体験をした苦しみを少しでも和らげるために、適正な補償を受けることが大事です。

死亡慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

死亡事故では逸失利益も請求できる

後遺障害を負ってしまう事故や死亡事故では「逸失利益」の請求が可能となります。

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことです。

年齢が若ければ若いほど、将来働くことができた年数は多くなるので、おのずと金額は高くなります。

逸失利益は、次の計算式に当てはめて算出します。

逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

子どもの場合は将来得られる収入額が明確ではないため、厚生労働省が公表している「賃金センサス」を基準として計算します。

18歳未満の子ども(男子・8歳の例)の死亡事故では、逸失利益の計算は以下のようになります。(死亡逸失利益の計算方法)

- 基礎収入額:545.95万円 *1

- 生活費控除率:50%

- ライプニッツ係数:18.976 *2

545.95万円×(1-0.5)×18.976=5,179万9,736円

*1 令和2年度賃金センサスの男性平均賃金

*2 事故日が2020年4月1日以降の場合

逸失利益の計算は専門的な知識も必要とするため、詳しくは弁護士に相談してみましょう。

- 「基礎収入額」とは

- 交通事故に遭う前の収入です。子どもの場合は、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の男女別全年齢平均賃金を用います。 参考:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査

- 「ライプニッツ係数」とは

- 将来的に受け取るはずの収入を前倒しで受け取る際に「発生する利息を控除」する係数です。2020年4月1日に改正されているため注意が必要です。

逸失利益については下記記事で詳しく解説しています。

子どもの飛び出し事故の場合の示談結果は?

子どもの飛び出し事故の場合、子どもであることが考慮されたとしても、事故状況に応じて一定の過失が付くケースがあります。

交通事故が起こった原因について、当事者の責任を示す割合として「過失割合」があげられます。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起こったことに対する当事者双方の過失(責任)の割合を示すものです。

子どもがどのような状況で飛び出してきたかによって、過失割合は変わってきます。

過失割合の有無は、最終的に受け取る示談金に影響を与えるものです。

例えば、本来であれば500万円の示談金が請求できる交通事故であっても、子どもに20%の過失が認められるときは、その分が減額されて400万円となります。

子どもの年齢や信号機の有無、横断歩道を渡っていたかなどが関係してくるので、次にその点を見ていきましょう。

過失割合については下記記事で詳しく解説しています。

子どもの交通事故の過失割合はどう決まる?

過失割合は、過去に起こった同様の交通事故をもとに、事故状況によって決められます。

子どもの年齢が6歳以上の場合は、危険を予測する判断能力があると見なされ、子ども自身の過失と判断されます。

一方6歳未満の場合は子どもに判断能力がないと見なされるため、監督責任のある親御さんの過失となります。

※年齢は目安であり個人差が考慮されます。

信号機が設置されていない場合を除いては、子どもだからといって過失割合がゼロとなるケースは多くありません。

また横断歩道でない場所を歩行していた場合には、基本的に歩行者にも過失が発生します。

交通事故に遭ったのが幼児(6歳未満)であっても最大で50%、児童(6歳以上13歳未満)の場合でも最大60%の過失が問われてしまうケースもあります。

飛び出し事故について、過失割合(被害者:加害者)の具体例をあげると、次のようになります。

| 事故状況 | 過失割合 |

|---|---|

| 横断歩道があり、信号機がない場所での事故 | 0:10 |

| 横断歩道がない場所での事故 | 1:9もしくは2:8 |

事故状況によって過失割合は細かく判断されるため、詳しくは弁護士に相談をしてみましょう。

<弁護士のここがポイント>

子どもの過失割合は、年齢によって判断能力の有無が分かれます。また、信号機の色や横断歩道を渡っていたかなど、事故状況によって過失割合が変わってくる点を押さえておきましょう。13歳未満の子どものケースでは、大人の場合よりも過失割合は5%~20%程度低くなる傾向があります。

信号機がある横断歩道の場合の過失割合

信号機が設置されている横断歩道での交通事故では、事故当時の信号機の色が過失割合に影響します。

子どもの年齢が6歳未満と、6歳以上13歳未満のケースに分けて見ていきましょう。

6歳未満の場合

| 歩行者側信号の色 | 子ども側 | 車側 |

|---|---|---|

| 赤 | 50 | 50 |

| 赤(車側黄色) | 30 | 70 |

| 青点滅(車側赤) | 5 | 95 |

6歳以上13歳未満の場合

| 歩行者信号の色 | 子ども側 | 車側 |

|---|---|---|

| 赤 | 60 | 40 |

| 赤(車側黄色) | 40 | 60 |

| 青点滅(車側赤) | 5 | 95 |

上記の過失割合はあくまで目安ですので、事故状況に応じて細かく判断していく必要があります。

過失割合について納得がいかない場合は、安易に妥協してしまわずに交通事故案件に詳しい弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼をすることで、過失割合を変更できる可能性があります。

過失割合について、詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。(別記事にリンク)

車に同乗していた子どものケガの場合は?

大人が運転する車にお子さんが同乗していてケガをした場合「子どもの保険金はおりるの?」という疑問が湧いてくるものです。

事故状況にもよりますが、運転者が加入する自動車保険に付けられている「搭乗者傷害特約」が適用されるケースもあります。

搭乗者傷害特約とは、交通事故の被害によってケガなどを負ってしまった場合に、運転者と同じように補償が受けられる仕組みです。

請求できる項目としては、次のようなものがあげられます。

- 治療費

- 通院交通費

- 後遺障害保険金

補償を受けられるかの判断は、子どもが同乗していた車の過失割合や保険契約の内容によって異なります。

同乗していた車の過失が少なければ補償を受けられる可能性は高まるので、過失割合について慎重に判断することが大切です。

子どもの交通事故は弁護士に相談を

お子さんを抱えるご家庭にとって、突発的に起こる交通事故は大きな影響をもたらします。

事故状況によっては過失割合を巡って、示談交渉が難航してしまう恐れがあるので注意が必要です。

特に小さなお子さんが事故に遭ってしまったときには、示談金が大きくなる可能性があります。

相手の保険会社との交渉がなかなか進まないときは、交通事故案件の解決実績の豊富な弁護士に依頼することで時間的・精神的な負担を減らせます。

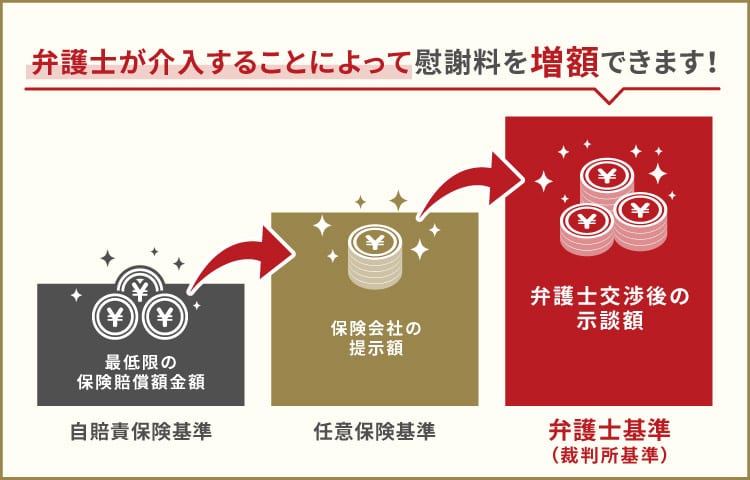

弁護士に依頼をすることで、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料請求が可能となり、納得のいく補償を受けられる可能性が高くなります。

示談金は慰謝料だけでなく、逸失利益や付添看護費などさまざまな種類があるので、弁護士に依頼をすれば漏れなく請求できます。

また過失割合を変更できる可能性もあるので、まずは弁護士に相談してみるといいでしょう。

加入する任意保険に弁護士特約(弁護士費用特約)が付いていれば、弁護士費用は保険会社が補償してくれるので(概ね300万円程度まで)費用負担を気にせずに依頼できます。

弁護士法人イージス法律事務所では、これまでに多くの交通事故案件の取り扱い・解決実績があります。

ご相談者様の立場を第一に考えて、ていねいに対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

子どもの交通事故はしっかりケアをしたうえで適正な補償を受けよう

大切なお子さんが交通事故に遭ってしまうと、どのように対処すべきか不安になってしまうものです。

まずは病院でしっかりと治療を受けて、お子さんが安心できる環境を整えましょう。

そして、相手の保険会社との示談交渉では、子どもに代わって親御さんがきちんと主張をしていくことが大切です。

しかし飛び出し事故などでは過失割合を巡って、交渉が難航してしまう場合もあります。

思うように示談交渉が進まない状況が続くと、精神的な負担も大きくなりお子さんに向き合う時間が減ってしまうかもしれません。

交通事故解決に豊富な実績があり、交渉に長けた弁護士に相談をすることで早期解決の道筋をつけられる場合があります。

しっかりとお子さんに寄り添ってあげるためにも、相手との交渉などは交通事故案件に精通した弁護士に任せてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人イージス法律事務所では、弁護士費用特約がない場合は相談料・着手金は原則無料です。

弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円程度の弁護士費用を保険会社が補償してくれます。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)