交通事故の被害者請求とは?裁判の判例と期間・必要書類について解説

交通事故の場合、一般的には損害賠償金の支払は加害者請求という方法で行われます。

被害者請求を行うことで自賠責保険の損害賠償金を早く受け取ることが可能です。

妥当な金額の慰謝料を請求するには、被害者請求の正しい申請の方法や必要書類を把握しておくことが大切です。

被害者請求すべきかわからない場合や、必要書類の準備が心配な方は一度弁護士への無料相談を利用しましょう。

弁護士に相談すれば、保険会社への連絡や書類の作成、示談交渉、後遺傷害の等級認定手続きなど被害者請求に関するサポートを受けられます。

この記事では、交通事故の被害者請求の方法や注意点について解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

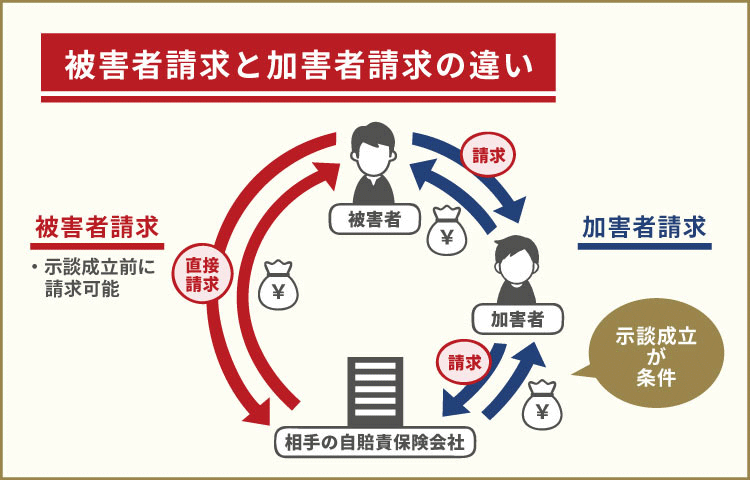

被害者請求とは?一般的な方法(加害者請求)となにが違う?

交通事故に遭った被害者が、相手の自賠責保険会社に直接損害賠償金を請求する方法が、「被害者請求」です。

交通事故の場合、一般的には損害賠償金の支払は「加害者請求」という方法で行われています。

しかし「相手に損害賠償金を立て替えるだけの資力がない」「相手が任意保険に加入していない」などの場合、加害者請求になかなか進まないケースもあるでしょう。

このような場合に被害者請求を行うことで、自賠責保険の損害賠償金を早く受け取ることが可能です。

損害賠償金は、ケガの治療の途中や示談が成立していない場合でも受け取れるため「治療中にお金がなくて困っている」といった際などに役立ちます。

加害者請求と被害者請求は請求先が異なる

一般的な加害者請求の流れは、示談成立後に事故の相手が被害者に損害賠償金を支払います。

その後、加害者自身が加入する自賠責保険会社に支払った分の損害賠償金の請求を行います。

しかし「被害者請求」は、示談成立前に損害賠償金を受け取ることが可能です。

示談が長引いている場合でも、示談成立前に損害賠償金を受け取れるのは、被害者請求の大きなメリットになります。

●加害者請求

加害者が自身の自賠責保険会社に保険金を請求する。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 被害者は手続きの負担がほぼない | 加害者によって書類や資料の提出が行われるため、被害者には手続き内容がわかりにくい。被害者の事情がすべて反映されない場合もある。 |

●被害者請求

被害者が相手の自賠責保険会社に直接賠償金の請求を行う。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 加害者請求よりも、賠償金の受け取りがスムーズに進むことが多い。示談成立前でも、賠償金の受け取りが可能。 | 被害者側に手続きの負担がかかる。 |

被害者請求の権利は、自動車損害賠償保障法第16条によって以下のように定められています。

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

引用元:自動車損害賠償保障法第16条

なお、自賠責保険は人身事故に支払われるものであるため、物損事故には補償されませんので注意が必要です。

被害者請求で請求できる慰謝料などの相場と限度額

被害者請求で請求できる金額には、限度額があります。

これは自賠責保険の限度額であり、ケガの場合や後遺障害による損害、死亡による損害それぞれに異なる限度額が定められています。

| ケガの場合 | 120万円 |

|---|---|

| 後遺障害による損害 | 75〜4,000万円 (後遺障害の等級によって金額が変動する) |

| 死亡による損害 | 3,000万円 |

ケガの場合に支払われる損害賠償金は、治療費や慰謝料、文書費、休業による損害などが該当します。

これらのすべての項目を合算し、120万円までを上限に支払われます。

- 治療費

- 入院や通院に対する慰謝料

- 事故に関わる書類の文書費

- 休業による損害費

後遺障害による損害は、後遺障害の等級認定をされた場合に支払われる損害賠償金です。

具体的には、以下のような内容があります。なお、限度額は後遺障害の等級によっても違いがあります。

- 後遺症に対する慰謝料

- 逸失利益(後遺症が労働に影響を及ぼし、減少した生涯収入への補償費)

死亡による損害は、交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われるものです。

具体的には、以下のような内容があります。

- 死亡への慰謝料

- 死亡逸失利益(死亡によって得られなくなった生涯収入に対する補償費)

- 葬儀に関わる費用

交通事故の慰謝料の相場について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介』

被害者請求をするべきケースとは

「被害者請求」は、どのような場合にすべきなのでしょうか?

ここからは、被害者請求をするべきケースとして以下に挙げた4つのパターンを紹介します。

- 相手側の提示した示談金に納得できない

- 相手が自賠責保険しか入っていない(無保険)

- 自分の過失割合が多い

- 早く示談金が欲しい

相手から提示された示談金に納得できない場合

相手側の示談金に納得できない場合、示談交渉が長引くケースがあります。

示談が成立しないと、慰謝料など損害賠償金を受け取ることはできません。

金銭的に余裕がないと、生活が困窮する原因になってしまうこともあるでしょう。

このような際に被害者請求をすれば、先行して示談金の一部を受け取ることができます。

「示談交渉が長引いて困っている」といった場合には被害者請求を行い、損害賠償金を先行して受け取ってみてはいかがでしょうか。

相手が自賠責保険にしか入っていない(無保険)場合

相手が任意保険に加入している場合、自賠責保険の限度額を超えた分は、相手の任意保険会社に請求するのが基本です。

しかし、相手が自賠責保険にしか加入していない場合、自賠責保険の限度額を超えた金額は、加害者側に直接請求することになります。

超過分を直接請求する際に相手に資力がないと、支払いをしてもらえない場合もあるでしょう。

このようなときは、早急に被害者請求を行うことも考えましょう。

被害者請求は、相手の意志や対応に関係なく請求できるため、最低限の損害賠償金をスムーズに受け取ることが可能です。

「相手が支払いをしてくれない」といった場合は早めに被害者請求を行うのも、一つの有効な手段になります。

相手が任意保険に加入していない無保険の場合の対応法について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『無保険の相手と交通事故にあったらどうなる?泣き寝入りしない対処法』

自分の過失割合が多い場合

被害者に過失割合が多い場合に加害者請求を行うと、損害賠償金が減額される可能性があります。

これは、双方の過失割合に基づいて損害額を決定する過失相殺によるものです。

過失相殺は被害者にも過失がある場合に、請求額から過失分を差し引くことで、損害を公平に分担することを目的としたものです。

過失割合は、事故状況に関する書類や資料などをもとに判断されます。

そのため提出する書類や交渉の仕方によっては、過失割合による減額幅が変わる可能性も含んでいます。

自賠責保険は被害者に重大な過失がある場合のみ、損害賠償金に減額が生じる仕組みです。

被害者の過失割合が7割未満では基本的に減額が行われません。

| 被害者の過失割合 | 減額割合 | |

|---|---|---|

| 後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |

| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |

自身の過失割合が多い場合、加害者請求を待つよりも、被害者請求を行うほうが減額が少なくなるケースもあります。

結果的に補償金額が多くなる可能性もあるため、被害者請求も検討してみましょう。

とにかく早く示談金が欲しい場合

被害者の事情によっては「とにかく早く示談金が欲しい」という場合もあるでしょう。

示談交渉が長引くことで「医療費の立て替えがかさみ、生活費を圧迫するようになった」「示談交渉がいつ終わるかわからず、先が見えなくて不安」といった悩みを抱えてしまう場合もあります。

まとまったお金が手元にないことで、今後の生活に不安を抱えることも多くあるでしょう。

このような場合は、加害者請求を待つよりも先に被害者請求を行うことも検討してみましょう。

被害者請求は、示談成立を待たなくても損害賠償金がもらえるため、まとまった金額を早く受け取ることが可能です。

交通事故における被害者請求のやり方と必要期間

交通事故に遭い、被害者請求によって慰謝料などの損害賠償金を請求する場合の手順は、以下のようになっています。

- 加害者が加入している自賠責保険会社を調べ、特定します。加害者の自賠責保険会社を調べるには、交通事故証明書を確認するとよいでしょう。交通事故証明書には、事故の発生日時や場所の他にも、加害者の自賠責保険会社に関する情報なども記載されています。

- 自賠責保険会社に連絡を入れ、支払請求書や事故発生状況報告書など必要な書類一式を郵送で送ってもらいます。

- 診療報酬明細書や印鑑証明書、交通事故証明書など被害者請求に必要な書類を準備します。

- 自賠責保険会社から送られてきた書類の必要箇所に記入します。書類一式に用意した書類を添えて、加害者の自賠責保険会社へ提出します。

- 自賠責保険会社が書類の内容を確認します。書類に不備がなければ、自賠責保険会社が調査機関である損害保険料率算出機構に書類を提出します。

- 送付した書類に基づいて調査機関が事故の発生状況や因果関係、損害などを調査し、調査結果を自賠責保険会社に報告します。

- 調査機関からの結果を踏まえて、自賠責保険会社が支払基準に従い、被害者に支払う保険金を決定します。

- 自賠責保険会社から被害者に保険金が支払われます。

交通事故証明書の発行方法についてはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故証明書とは?どんなときに必要?取得方法もわかりやすく解説』

被害者請求に必要な書類は?

被害者請求を行うためには、さまざまな書類が必要になります。

まずは被害者請求を行う保険会社や病院などから書類を取り寄せて、必要な情報を記載します。

被害者請求に必要な書類や取り寄せ方、書き方の注意点を、以下で紹介します。

被害者請求に必要な書類一覧

被害者請求に必要な書類一覧を、以下に記載しました。

加害者側の自賠責保険会社から書類一式を取り寄せたら、医師や会社の総務部や人事部などに、必要書類の作成を依頼します。

| 書類の種類 | 取得方法 |

|---|---|

| 委任状(代理人が申請する場合) |

|

| 休業損害証明書 |

|

| 後遺障害診断書(後遺障害申請をする場合) |

|

| 通院交通費明細書 |

|

| 家事従事者自認書 |

|

| 施術証明書・施術明細書 |

|

| 診断書 |

|

| 診療報酬明細書(入院) |

|

被害者請求の書類の書き方

被害者請求の書類は、保険会社から送付される「請求書類セット」の記入例を見ながら記入しましょう。以下に、事故発生状況報告書と支払請求書兼支払指図書、通院交通費証明書の書き方を紹介しています。

- 事故発生状況報告書

事故発生状況略図に、事故当時の状況を描きます。具体的には目印となる建物や標識、信号機、交差点や曲がり角、車の位置などを入れた簡単な地図を書きましょう。道路幅などを意識すると、伝わりやすくなります。 - 支払請求書兼支払指図書

請求者の欄には被害者の氏名や住所などを記入します。加害者の欄はわかる範囲で情報を記入しましょう。不明点については空欄のままにします。

支払先には被害者の銀行口座番号など振込先を記載します。

弁護士へ委任している場合は、弁護士を通して保険金を受領するケースもあります。このような時は弁護士事務所の振込先を記載しましょう。 - 通院交通費証明書

電車やバス、タクシー、自家用車など通院にかかった交通費を記入します。自家用車の場合は、走行距離1kmにつき15円として燃料代を計算するのが一般的です。タクシー代や駐車場代は領収書の提出が必要です。

後遺障害等級認定も被害者請求ができる

「後遺障害等級認定」は、交通事故によって後遺症が残った場合に、症状に応じた等級ごとに補償を受けられる制度のことです。

後遺障害等級認定を受けると、「後遺傷害逸失利益」と「後遺傷害慰謝料」を請求できるようになります。

後遺障害等級認定については、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『後遺障害等級認定をわかりやすく解説!申請方法と補償制度について』

後遺障害等級認定には、次の2つの申請方法があります。

- 事前認定

- 被害者請求

「事前認定」では加害者の保険会社に手続きを一任し、審査機関による認定結果を待ちます。被害者は後遺障害診断書のみを提出し、残りの必要書類はすべて保険会社が用意する流れです。

「事前認定」は書類を用意する手間がかからないのがメリットですが、保険会社が提出した書類を確認できないのが難点です。

そのため適切な後遺障害等級認定とならない可能性があります。また、示談成立後でなければ、損害賠償金を受け取ることはできません。

「被害者請求」は被害者が自ら申請します。書類を用意する手間がかかりますが、その分すべての書類に目を通すことができ、追加資料の添付も可能です。

被害者請求は、事前認定よりも適切な等級認定を受けやすいといえます。また、後遺障害等級認定によって自賠責保険の先取りが可能になるのも、事前認定との大きな違いです。

ただし、相手の保険会社が治療費の支払対応をしている最中に被害者請求を行うと、治療費の支払対応が終了してしまうので、注意してください。

| 事前認定 | 加害者の任意保険会社が必要書類を用意し、手続きを行う 被害者は、後遺障害診断書のみを提出 |

|---|---|

| 被害者請求 | 被害者自らが必要書類を用意し、任意保険会社に申請する |

事前認定の結果に納得がいかない場合は、異議申立を行うことが可能です。

異議申立は被害者請求によって行われます。

適切な等級認定を受けるには、審査機関を納得させるための証拠データの収集が必要不可欠です。

被害者請求の場合の後遺障害等級認定の流れ

被害者請求の場合の後遺障害等級認定の流れを、以下に記載しています。

- 加害者側の自賠責保険会社に連絡を入れ、書類一式を送付してもらいます。

- 被害者側で必要書類の作成と取得を行います。必要に応じて証拠となる資料を集めます。

- 必要書類がそろったら、加害者側の自賠責保険会社に書類一式を提出。

- 自賠責保険会社が書類を審査機関に提出し、審査による認定結果を待ちます。

- 認定結果が自賠責保険会社から被害者に通知されます。被害者の銀行口座に等級に応じた保険金額が支払われます。

被害者請求を行うときは時効に注意

被害者請求の期間については、自動車損害賠償保障法第19条によって以下のように定められています。

第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

引用元:自動車損害賠償保障法第19条

上記したように、被害者請求の期限(消滅時効)は3年です。被害者請求は時効になる3年までであれば、どのタイミングで請求しても構いません。

また、上限金額に達するまで、何回でも請求が可能です。

なお、交通事故の場合の加害者に対する消滅時効は、5年間と定められています。加害者に対する請求と被害者請求の期限は異なるため、混同しないようくれぐれも注意が必要です。

どのタイミングから3年間の請求期限が発生するのかは、ケガの場合、後遺障害の場合、死亡の場合によって異なります。請求期限が発生するタイミングについてしっかりと確認し、申請漏れのないようにしましょう。

| ケガの場合 | 事故発生日(損害及び加害者を知った時)の翌日から3年 |

|---|---|

| 後遺障害の場合 | 症状固定日の翌日から3年 |

| 死亡の場合 | 死亡した日の翌日から3年 |

請求期限(消滅時効)がわからないまま手続きを進めてしまうと「期限内に申請できなかった」などという事態に陥ってしまうこともあります。期日内に賠償金を受け取れるよう、早めに手続きを行いましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉

請求期限が迫ってきた場合、時効を中断(時効の更新や完成の猶予)させる方法もあるので弁護士に相談してみましょう。

被害者請求を弁護士に依頼するメリットとは?

こういった場合は、弁護士に依頼することも検討してください。

弁護士に依頼するメリットについては、以下のような点があります。

弁護士が被害者請求に関するサポートをしてくれる

必要書類の用意や保険会社への連絡など、被害者請求に関する手厚いサポートを受けられます。

被害者請求を専門知識がないところから始めると、不明点を調べたり、書類を取り寄せたりと、時間と労力がかかるのが難点です。

弁護士に依頼すれば、面倒な手続きを任せられるため、申請にかかる時間を大幅に短縮し、被害者の負担が軽減できます。

弁護士費用特約があれば弁護士費用の自己負担は不要の場合も

ご自身や家族が加入する保険に弁護士費用特約を付けていれば、交通事故の相談や示談交渉などの弁護士費用の自己負担は不要になる可能性が高いです。

弁護士に依頼する人の中には、費用面を節約し、示談交渉は自身で行うという人も少なくありません。

このような場合に弁護士費用特約があれば、費用の心配がなくなります。

弁護士法人・響では、弁護士費用特約に加入していれば自己負担はほぼ不要でご相談可能です。

まずは電話やメールにでお気軽にご相談ください。

※ケガのない事故の場合の依頼はお引き受けできませんのでご了承ください。

弁護士依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

被害者請求について無料の相談ができる窓口もある

被害者請求については、弁護士以外にも以下のような相談窓口があります。

こちらの相談窓口では、一定範囲まで無料で相談することが可能です。

- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター

交通事故に関する問題を弁護士に無料で相談することが可能。電話相談や面接相談を行っています。 - 法テラス(日本司法支援センター)

収入、資産が一定以下の人を対象に、交通事故などの法律問題に幅広く対応。近くの法テラスや契約する弁護士、司法書士などに電話や面談による法律相談が可能です。 - そんぽADRセンター

交通事故や損害保険に関する相談、損害保険会社とのトラブル解決のための支援(和解案の提示など)に対応。専門の相談員が電話や来訪相談、出張相談などを行っています。

※2021年9月現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来訪相談と出張相談は中止しています。

示談成立前に損害賠償金をもらう方法はほかにもある

交通事故に遭い、示談成立前に損害賠償金をもらうには、被害者請求以外にも以下のような方法があります。

- 仮渡金

- 労災保険

- 人身傷害保険

ここからは、上記の方法を詳しく解説します。

自賠責保険の補償を一部受け取る仮渡金

「仮渡金(かりわたしきん)」は、交通事故に遭った被害者が生活費や医療費など当座の出費に充てるために、相手の自賠責保険会社に保険金を請求できるものです。

通常、自賠責保険会社を受け取るのは示談交渉の後になるため、損害賠償金を受け取るまでにどうしてもある程度の日数を要します。

こういった場合に仮渡金の制度を利用すれば、損害額が確定する前に一定金額を受け取ることが可能です。

仮渡金の支払金額は、死亡時は290万円、傷害の場合は40万円、20万円、5万円といったようにケガや病気の症状に応じて金額が定められています。

| 仮渡金の金額 | |

|---|---|

| 死亡時 | 290万円 |

| 傷害の場合 以下のいずれかの傷害を受けたもの

|

40万円 |

| 傷害の場合 上記以外で、以下のいずれかの傷害を受けた者

|

20万円 |

| 傷病の場合 上記以外で、11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた者 |

5万円 |

仮渡金の請求は、相手の自賠責保険会社に行います。仮渡金の請求に必要な書類は以下のとおりです。

- 請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書、死亡診断書(死亡の場合)

- 死体検案書(死亡の場合)

- 印鑑証明書

- 戸籍謄本(死亡の場合)

- 委任状(被害者本人以外による請求の場合)

仮渡金について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【関連記事はこちら】

『仮渡金とは?交通事故の慰謝料を早く受け取る方法を紹介』

勤務中の交通事故について補償される労災保険給付

業務中や通勤中に交通事故が起きた場合、治療や休業中の補償として「労災保険の補償」を受けられます。

労災保険は、労働者を雇う会社に加入が義務付けられている保険です。そのため雇用される労働者であれば、誰もが補償を受け取ることができます。

労災保険を使うと、以下のようなメリットがあります。

- 交通事故でケガをした場合に治療費が全額支給される

労災保険では被害者、加害者ともに治療費に限度額はなく、全額支給となります。 - 病院窓口で支払いをする必要がない

労災が指定する病院を利用すれば、治療費は労働基準監督署に請求されるため、窓口で支払いの必要はありません。 - 「休業補償給付」がもらえる

交通事故に遭い、ケガで仕事を休業する場合(休業補償)に支給されます。 - 被害者に過失があっても相殺による減額がない

自賠責保険では、過失相殺による減額がある場合もあります。しかし、労災保険では過失相殺による減額はありません。

労災保険についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

【関連記事はこちら】

自身の自動車保険から補償を受ける人身傷害保険(特約)

ご自身の自動車保険の特約として「人身傷害保険」を付けている場合は、過失割合に関係なく補償を受け取れます。

特約の内容にもよりますが、ケガの治療費や休業損害、後遺傷害などが補償される場合が多いようです。

人身傷害保険は、示談交渉が成立する前に保険会社に請求することが可能です。損害額は、約款に基づき保険会社によって認定される仕組みです。

人身傷害保険は、大きく2種類に分けられます。

- 契約者の車に搭乗する場合の事故のみに補償されるタイプ

- 契約者の車の事故以外でも、自転車や他の自動車を運転中の事故、歩行中の事故も補償されるタイプ

人身傷害保険は「示談交渉が長引き、治療費の立て替えが難しい」といった場合などに、当面の治療費を補うものとして非常に役立つ補償です。

【まとめ】被害者請求の手続きに困ったときは弁護士に相談してみましょう

「自身の過失割合が多い」「相手が自賠責保険にしか入っていない」といった場合は、被害者請求も検討してみましょう。

被害者請求は、示談成立前でも損害賠償金を受け取れるのが大きな特徴です。

被害者請求を行えば、金銭的に余裕がない場合も、損害賠償金を当面の治療費に充てることが可能になります。

また「被害者請求の手続き方法がよくわからなくて困っている」といった場合は、弁護士に相談することも手段の一つです。

弁護士に相談すれば、保険会社への連絡や書類の作成、示談交渉、後遺傷害の等級認定手続きなど被害者請求に関するサポートを受けられます。

ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いてる方は、費用負担の心配もありません。

被害者請求でお悩みの方は、初回相談無料の弁護士法人・響にお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中