交通事故証明書とは?どんなときに必要?取得方法もわかりやすく解説

交通事故で負ったケガの治療費や損壊した車の修理費などを保険会社に補償してもらう場合や、相手に慰謝料を請求する場合に「交通事故証明書」が必要になります。

この交通事故証明書は、慰謝料や保険金を請求する際などに必ず必要となる書類です。 また休業損害を受けるには「休業損害証明書」、後遺障害慰謝料を受けるには「後遺障害診断書」などの証明書が必要になります。

これらの証明書の使い方や入手方法、どのような内容が書かれているのかを詳しく説明します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故証明書とは?用途も解説

交通事故証明書について、最初に知っておくべきポイントは、以下の点です。

- 交通事故証明書は交通事故があったという事実を証明するもの

- 保険金・賠償金を請求する際に必要

- 人身事故でも物損事故でも作成が必要

交通事故証明書は、交通事故があったという事実を証明する書類であり、交通事故の当事者が適正な補償を受けるための重要な証拠となるものです。

交通事故を警察に届け出ると、警察による現場確認が行われます。

そこで得られた情報が自動車安全運転センターという機関に提供され、交通事故証明書が作成されます。

交通事故の際には必ず警察に事故を届け出て、交通事故証明書を取得できるようにしておきましょう。

万一警察に届け出ず交通事故証明書が交付されないと、交通事故があったことを証明できるものがないため、保険金や賠償金を受けられませんので注意が必要です。

交通事故証明書は人身・物損どちらの事故でも発行できる

交通事故証明書は、人身事故・物損事故どちらの場合でも、交通事故を警察に届け出ていれば作成されるものです。

自賠責保険や自動車保険の適用を受ける際に、保険会社は交通事故証明書をもとに損害賠償の手続きを進めます。

交通事故が原因でケガをしたり車が傷ついたりした場合に、交通事故証明書によって証明されなければ損害賠償の手続きを進められなくなり、損害賠償金が支払われない場合もあります。

そのため、どんな小さな事故でも必ず警察への届け出をしておくことが大切です。

また、交通事故で身体にケガを受けた場合は、交通事故発生場所の所轄の警察署へ診断書を提出しなければなりません。

この診断書を警察に提出することで、自身が被害に遭った交通事故を人身事故として扱ってもらえることになります。

事故が原因のケガの補償を受けるには、人身事故として届け出る必要があるのです。

人身事故では、事故の後でケガや後遺症が重症化することもあります。そのときになって慌てて保険金を請求しようとしても交通事故証明書がないと容易ではありません。

ケガをしたうえに補償が得られないという、厳しい状況に陥ることは避けたいものです。

交通事故証明書がないと補償が受けられない

交通事故証明書がない場合には、保険による補償をすぐに受けることが難しくなります。

また、慰謝料請求をする際に事故があったことを証明する書類がないと、事故の相手方に十分な金額を請求できる可能性が低くなるので注意が必要です。

一般的には、相手の保険会社が手続きを行ってくれるのでご自身で取り寄せる必要はありません。

警察へ交通事故の届けがない場合や、交通事故証明書の申請期限が過ぎるなどすると、交通事故証明書が交付されません。

保険会社は提出された内容の事故が本当にあったのかを調査し、事実確認ができれば保険金を受け取ることができるようになります。

ただし事故現場での目撃者がいるなど、明らかな証明ができないと事故の事実を承認させることは難しいといえます。

<弁護士のここがポイント>

交通事故証明書がない場合、交通事故の事実を証明をするために、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類が必要です。それを基に保険会社は事故が本当にあったのかを調査しますが、目撃証言などでの明らかな証明ができないと、保険金を受け取ることが難しくなります。

交通事故証明書の発行には期限がある

交通事故証明書には、以下の申請期限があります。

- 物損事故の場合は3年

- 人身事故の場合は5年

この期限を過ぎると交通事故証明書は発行されません。

人身事故の場合、ケガの治療や症状固定までに長い時間がかかることもあります。

また、示談交渉が思うように進まずいざ申請しようとしたら期限切れという事態にもなりかねませんので、早めに発行の手続きをしましょう。

物損事故を人身事故に変更することも可能

物損事故で届け出た交通事故を、身体への異状が生じて人身事故に切り替えることは可能です。

軽微な交通事故で事故当時ケガも痛みがないと思い物損事故で届け出たが、その後身体に痛みやしびれを感じるようになったというケースでは、物損事故から人身事故への変更をすべきです。

車や建物などの物だけが損傷した交通事故は物損事故として扱われますが、交通事故で人が死傷すると人身事故として扱われます。

人身事故と物損事故では補償内容が大きく異なるため、きちんと変更すべきなのです。

身体に異状を感じたら、まず病院に行き診断を受けて治療を開始しましょう。病院で診断書を入手して警察署に提出し、その旨を相手の保険会社に連絡します。

事故からあまり時間がたってしまうと事故との因果関係が認められなくなるので、違和感があった時点ですぐに行動することが大切です。

交通事故証明書を発行する場合にやること

交通事故証明書を入手するために、交通事故が起きた際に自身でまずやるべきことがあります。

以下の2つのポイントについて説明します。

- 交通事故の相手方の名前や住所、保険会社等の情報を確認すること

- 警察に事故発生の連絡をして交通事故の届け出をすること

第一に、交通事故の相手方の名前や住所、保険会社などの情報を確認することです。

当事者として警察の捜査とは別に、相手の情報を把握しておくことは後の示談交渉においても大切になります。

連絡先の電話番号や免許証の番号、車検証に記載された相手の自動車の登録番号や所有者の住所氏名も含め、事故発生時のやりとりのなかでメモしておくとよいでしょう。

もう一つは、警察に事故発生の連絡をして交通事故の届け出をすることです。

交通事故の発生を通報することは道路交通法第72条によって義務とされ、届け出ないと法律違反になります。

また先述のとおり、警察への事故の報告がないと交通事故証明書は発行されませんので、損害賠償や医療費を請求することができない可能性が出てきます。

事故直後は気が動転していたり、ケガをしたりして冷静な判断ができなくなることもあるでしょうが、この2つのポイントだけは押さえておくようにしましょう。

交通事故証明書の発行の流れ

交通事故証明書の発行業務は、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が行っています。 申し込み方法は下記の3つです。

- ゆうちょ銀行・郵便局

- 自動車安全運転センター事務所窓口

- インターネット

以下で詳しく説明します。

ゆうちょ銀行・郵便局での申し込み方法

ゆうちょ銀行、または郵便局で申し込む際には、交通事故証明書申込用紙が都道府県によって異なります。

手順は下記の要領です。

| ① 交通事故後に届け出た警察や保険会社から、交通事故証明書を申請するための申請用紙を入手します。 |

| ② 証明書申請用紙の見本の記入例に従い、申請用紙に必要事項を記入します。 |

| ③ 申請用紙がすべて記入済であることを確認し、振替窓口に提出します。 |

| ④ 交付手数料(1通につき600円)もこのときに同時に払い込みます(払込料は別途有料)。 |

| ⑤ 後日、交通事故証明書が自宅に郵送されます。 |

自動車安全運転センター事務所窓口での申し込み方法

自動車安全運転センターの各都道府県事務所長が申請に基づき、交通事故証明書を発行します。センター窓口での手順は、下記のとおりです。

| ① 自動車安全運転センターの事務所窓口で申請用紙を入手します。 |

| ② 申請用紙に必要事項を記入します。 |

| ③ 手数料とあわせて窓口に提出します。 |

| ④ 交通事故資料が警察署などから届いている場合は、即日、交通事故証明書を交付してくれます。交通事故資料がまだ届いていない場合や他府県での事故の場合は、後日、交通事故証明書が自宅に郵送されます。 |

インターネットでの申し込み方法

最後にインターネットで申し込む方法について説明します。

インターネットで申し込む場合は、本人しかできませんのでご注意ください。

| ① 自動車安全運転センターの「交通事故証明書のインターネット申請」 へアクセスします。 |

| ② 必要事項を入力します。 |

| ③ 交付手数料をコンビニなどで支払います。 |

| ④ 後日、交通事故証明書が自宅に郵送されます。 |

交通事故証明書にはなにが書かれている?

交通事故証明書にはどのような内容が書かれているのか、実際の証明書を基に内容を確認してみましょう。

交通事故証明書に記載される項目は、下記のとおりです。

| 事故照会番号 | 交通事故を届け出た警察署名と事故の照会番号が記載されています。 |

| 発生場所 | 交通事故がどこで起きたか、詳細な住所が記載されています。 |

| 発生日時 | 交通事故が起きた日付と時間が記載されています。 |

| 当事者の情報 | 交通事故当事者双方の氏名・住所などが記載されています。 |

| 当事者の車両の情報 | 事故を起こした車両の車種・車両番号(ナンバープレートに記載されている番号)・自賠責保険会社名・自賠責保険証明書番号・事故時の状態が記載されています。 |

| 交通事故の類型 | 人身事故か物件事故の区別が記載されています。 |

当事者の情報や事故車両の情報などは、甲と乙に分けられてそれぞれ別に記載されています。

また交通事故証明書の最後に「この証明は、損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません」と明記されています。

つまり、下記の項目は、交通事故証明書に記載されないということです。

- 事故発生の原因

- 事故の目撃者や証言

- 事故の損害の内容や損害額

- 当事者のどちらが加害者か被害者か

- 当事者の過失割合

特に過失割合でもめているケースでは、交通事故証明書に過失割合が記載されていないため、事故の責任の割合を証明することはできません。

交通事故証明書に関するQ&A

ここでは、交通事故証明書に関するよくある質問について紹介します。

交通事故証明書に関する疑問は、原則として警察では答えてくれません。交通事故証明書を作成する自動車安全運転センターの各都道府県事務所に問い合わせます。

Q.代理人でも交通事故証明書の発行はできる?

交通事故証明書の申請ができるのは、原則、交通事故の当事者である事故を起こした側、または交通事故の被害を受けた方です。

インターネットでの申し込みはこの当人以外はできませんが、自動車安全運転センター事務所窓口に直接出向く場合やゆうちょ銀行・郵便局で申し込む場合の申請手続きは、当事者の委任を受けた代理人でも発行が可能です。

ただし、代理人として認められるのは、損害賠償請求権のある親族や保険金の受取人など、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方に限ります。

代理人が申請する場合は、申請者本人による委任状が必要です。また、代理人は、運転免許証など、自身の氏名や生年月日などが確認できる「本人確認書類」を提示することが求められます。

委任状の書式は下記を参照してください。

委任状の書式

Q.交通事故証明書と物損事故報告書の違いは?

交通事故証明書と物損事故報告書の具体的な違いは、記載された内容の詳細さの程度です。

交通事故が発生し警察に連絡すると、警察は事故現場で当事者の聴取や実況見分をします。

ここで聴取された内容は刑事記録として残り、人身事故であれば詳細な事故態様が明らかにされた書類が作成されます。

後に、これを基に交通事故証明書が発行されるのです。

物損事故の場合は刑事事件にならないことから、原則として事故現場での見分がなく、事故の当事者から損壊した物の情報を聞き取り記録します。

これが「物件事故報告書」です。

物件事故報告書は、交通事故証明書に比べると簡易な内容ですが、物損に関する紛争事案では有力な証拠になることもあります。

交通事故にはその他にも証明書がある

交通事故に関する証明書には、交通事故証明書以外にも事故の事実やケガに関する状態を証明してくれるものがあります。

休業損害を受けるには「休業損害証明書」が必要

休業損害を受けるには「休業損害証明書」が必要です。

休業損害証明書とは、休業の事実とその内容、損害(減収)額を証明する書類です。給与所得者であれば勤務先の会社で作成してもらいますが、交通事故の相手方が加入する保険会社にフォーマットがあり、それに記入すればいいだけのケースがほとんどです。

交通事故によるケガが原因で仕事を休まざるを得なくなることがあります。その際の収入が減ってしまった場合の損害が休業損害です。

この減収分に対する補償を交通事故の相手側に請求することができるのです。

請求できる金額は収入や職業で異なりますし、休業期間や通院日数などでも変わりますが、基本的には、基礎収入の日額に休業日数分を掛けて計算します。

通常は収入はないとされる専業主婦(夫)も、ケガで家事ができなくなったなどの場合は請求が可能です。

休業損害証明書に記入する内容は、以下のとおりです。

- 早退・遅刻を含む休業した期間の日数

- 休業期間の内訳(欠勤か有給休暇かなど)

- 休業期間中に会社から支払われた給与支給額

- 直近3ヶ月の給与額

- 社会保険からの給付の有無など

また、交通事故の前年の源泉徴収票が必要です。

休業損害について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害認定を受けるには「後遺障害診断書」が必要

「後遺障害診断書」は、後遺障害の認定手続きに必要となる書類で、後遺障害の等級の認定を受けるにあたり重要な判断材料になるものです。

交通事故によるケガの後遺症には、その後の生活が一変してしまうような重篤なものがあります。

交通事故による後遺症を障害の重さによって分けているのが後遺障害等級です。

それぞれ等級ごとに後遺障害慰謝料が決められています。

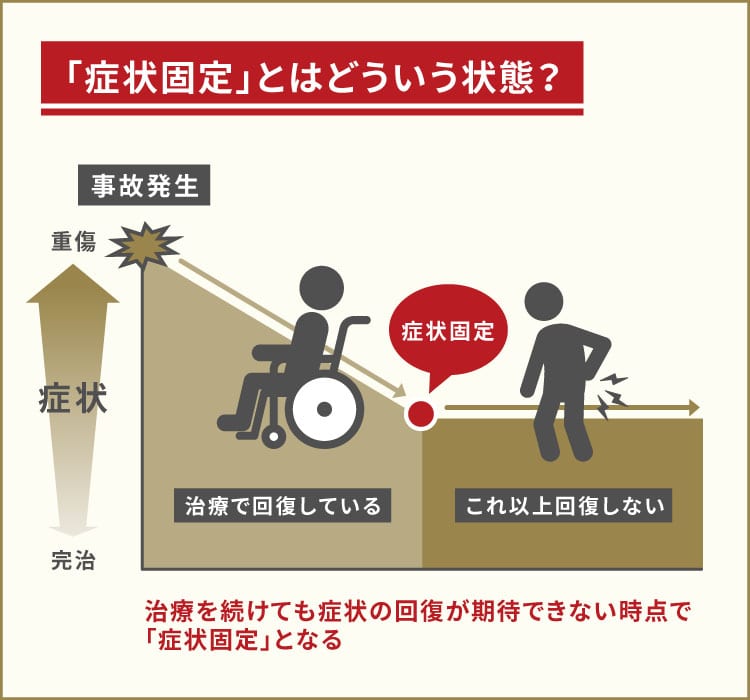

ケガの治療を続けそれ以上回復の見込みがない場合、医師は「症状固定」と判断します。

- 「症状固定とは」とは

- 「症状固定」とは、ケガの治療を続けてもそれ以上は症状の改善が見られない状態を指します。

症状固定後は、治療費や休業損害などは事故の相手方に請求できなくなり、後遺障害がどの等級に該当するかを確定して後遺障害慰謝料の請求に移ります。

このときに必要となる「後遺障害診断書」を、主治医が作成します。

整骨院では後遺障害診断書が作成できないので注意しましょう。

後遺障害診断書に記載する内容のなかでも自覚症状に関しては、患者である本人が医師に申告した内容が記載されますので、ご自身で詳細に伝えることが大切です。

また、すべて医師に任せっきりにした結果、認定された等級が事実よりも低くなることがないように、疑問な点は質問するなどしてご自身で積極的に関与していくようにしましょう。

後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【まとめ】交通事故に遭ったら証明書が必須。わからないことは弁護士に相談しよう

交通事故証明書がどのようなものかについて説明しましたが、交通事故証明書が発行できない場合のリスクが大きいことはご理解いただいたと思います。

交通事故被害者として慰謝料や治療費などを適正に請求するためにも、交通事故が発生したら速やかに警察に届け出て、交通事故証明書が取得できるようにしましょう。

交通事故証明書は当事者が入手することもできますが、他にも専門的な資料や証明書が必要になったときに、弁護士のサポートを受けることで手続きがスムーズに進められます。

弁護士法人弁護士法人・響では、交通事故でお悩みの方の相談を無料で受け付けしています。

ご自身や家族が加入する保険に「弁護士特約」が付いている場合は、費用負担はほぼ不要ですので、まずはお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中