交通事故の慰謝料はいつもらえる?早く受け取る方法と注意点を知ろう

「交通事故に遭ってケガをしたけど、慰謝料はいつ支払われるの?」

交通事故でケガを負ってしまうと、ケガの治療費や仕事を休んでいる間の収入の補償など、お金に関するさまざまな悩みがでてきます。

慰謝料はいつ支払われるのかと、心配になる方もいることでしょう。

この記事では、交通事故の慰謝料が支払われるタイミングと、慰謝料を早くもらう方法について解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故に遭ったら慰謝料はいつもらえる?

交通事故の慰謝料支払いは「示談成立」から約2週間後

交通事故に遭ってケガを負うと、事故の相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料が支払われるタイミングは、一般的に「示談成立」から約2~3週間後に指定した口座に振り込まれます。

ここでは、慰謝料が支払われるまでの期間と流れについて、後遺障害等級認定がないケースとあるケースにわけて解説します。

【一般的なケガの場合】完治してから約3~4ヶ月後

交通事故の慰謝料(損害賠償金)が支払われるのは「示談成立後」です。

示談が成立するのは「示談交渉を開始」してから2~3ヶ月後になることが一般的です。

示談交渉を開始できるタイミングは、ケガが完治してからとなります。

実際に慰謝料を受け取るまでの期間は

治療期間(完治まで)+示談交渉期間(約2~3ヶ月)+受け取るまでの期間(約2~3週間)

となり、完治してから約3~4ヶ月後だと考えておくといいでしょう。

ケガが完治しない状態では、請求できるすべての損害賠償金額がまだ確定していないため、示談交渉はできません。

【後遺障害等級認ありの場合】症状固定してから5~6ヶ月後

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、示談交渉は症状固定後に「後遺障害申請」をし後遺障害の等級が認定されてからスタートします。

そのため、慰謝料が支払われるまでの期間は、一般的なケガの場合より時間がかかります。

後遺障害の等級認定があるケースでは、次の流れで慰謝料が支払われます。

実際に慰謝料を受け取るまでの期間は

治療期間(症状固定まで)+後遺障害等級認定の申請~認定(約2ヶ月)+示談交渉期間(2~3ヶ月)+受け取るまでの期間(2~3週間)

となり、症状固定してから約5~6ヶ月後だと考えておくといいでしょう。

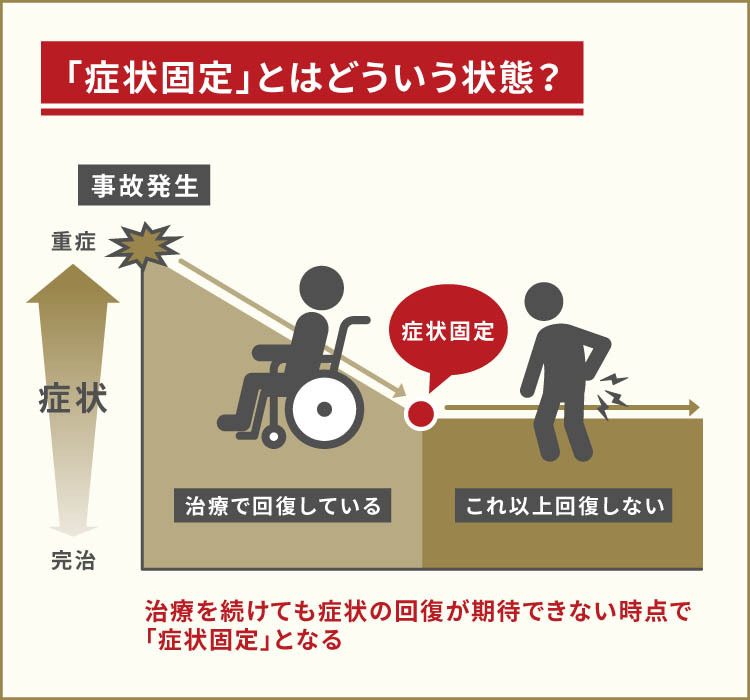

- 「症状固定」とは

- ケガの治療を行っても、それ以上症状の改善が見られない状態のことを「症状固定」といいます。後遺症が残ったときは診断書に正しく記載してもらう必要があります。

後遺障害申請をしてから等級の申請結果がでるまでには、目安として2ヶ月程度かかるといわれています。

そのため、示談交渉開始の段階ですでに5ヶ月~8ヶ月程度の期間が経過してしまうのです。

後遺障害等級認定の申請は、本人が行うこともできます。

しかし後遺障害に関しての知識が乏しい人が、必要書類を取り寄せて提出書類の作成まで行うには、手間と時間が非常にかかります。

また、後遺障害の認定には医師の後遺障害診断書が必要となりますが、すべての医師が後遺障害等級の認定について詳しいわけではありません。

弁護士の〈ここがポイント〉

後遺障害等級の認定には、押さえるべきポイントがあります。

後遺障害にあまり詳しくない医師が後遺障害診断書を書く場合、必要な内容の記載が抜けてしまい、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性もあります。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定に必要なポイントを押さえたサポートが可能です。

弁護士は煩わしい手続きや相手との交渉の代行もしてくれるので、手間や時間を大幅に省くこともできるでしょう。

示談成立前に慰謝料などの損害賠償金を受け取る方法

交通事故に遭いケガを負った場合、相手が任意保険会社に加入していたら、その任意保険会社が治療費等の支払対応をしてくれることが多いです。

しかし、中には相手方の任意保険会社が対応をしてくれないこともあり、その場合に示談が成立するまで支払いがされないとなると大きな金銭的負担を強いられることになります。

その場合にとりうる対策方法としては、おもに3つあります。

- 仮渡金を利用する

- 相手の自賠責保険会社に被害者請求をする

- 人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使う

以下で詳しく解説します。

自賠責保険の補償を早く受け取れる「仮渡金」

- 「仮渡金(かりわたしきん)」とは

- 交通事故による損害額が確定する前でも、相手の自賠責保険会社に対して請求できる制度です。

仮渡金の請求から支払いまでの流れは、以下のとおりです。

- 入通院

- 仮渡金の請求

- 仮渡金の支払い(請求から1週間程度)

仮渡金で支払われる金額は入院の有無やケガの程度によって異なり、40万円・20万円・5万円を受け取ることができます。

- 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状がある

- 上腕または前腕骨折で合併症がある

- 大腿または下腿の骨折

- 内臓の破裂で腹膜炎を併発している

- 14日以上の入院が必要なケガで、医師の治療が必要な期間が30日以上あった

- 脊柱の骨折

- 上腕または前腕の骨折

- 内臓破裂

- 入院が必要なケガで、医師の治療が必要な期間が30日以上あった

- 14日以上の入院が必要なケガ

- 医師の治療が必要な期間が11日以上のケガだった

仮渡金は、ケガの症状によって請求可能な額が決まっているのが特徴です。

損害額を具体的に算出する必要がなく、請求してから1週間程度という早い段階で支払われる点がメリットです。

しかし、仮渡金は賠償金の一部の先払いという性質があります。

仮渡金を受け取ってから損害損害額が確定した際には、損害賠償金額から受け取った仮渡金分の額を差し引く必要があります。

確定した損害賠償金が仮渡金を下回った場合は、相手の保険会社に差額分を返還しなければなりません。

また、自賠責保険会社に仮渡金を請求できるのは1回のみという点にも注意が必要です。

相手の自賠責保険会社に被害者請求をする

- 「被害者請求」とは

- 相手の自賠責保険会社に損害賠償金を直接請求する制度のことで、示談が成立する前でも賠償金を請求できます。

ただし、請求できる額には限度があります。

自賠責保険会社から支払われる賠償金の上限が以下のように決まっています。

- ケガの場合は120万円

- 後遺障害が残る場合は等級に応じて75万~4,000万円

- 死亡時は3,000万円

被害者請求の手続きは、被害者請求をする本人が行います。

必要書類を集めて相手の自賠責保険会社に送る必要があるので、時間と手間は覚悟しなければなりません。

損害調査の所用日数は、ケガの場合は多くが30日以内で終わるとされています。

そのため、賠償金が支払われるタイミングは自賠責保険会社に書類を送付してから30日程度を目安に考えるといいでしょう。

なお、相手方任意保険会社が一括対応している場合であっても、治療終了後の示談交渉が長引きそうなケースでは、被害者請求をすることで、より早く賠償金を受け取れる可能性があります。

自身が加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使う

交通事故でケガを負った方が「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険(特約)」に加入していると、任意保険会社が一括対応してもらえない場合でも、自身の加入する保険会社から損害賠償金をもらうことができます。

自分や家族がケガをした際に補償される人身傷害保険

「人身傷害保険」とは、任意の保険に加入している本人や家族が交通事故で死亡したりケガをした場合に、自身が加入する任意保険会社から補償される保険商品の一つです。

重過失があった場合や自然災害の場合の事故は除きますが、原則として「過失割合」を問わない点が特徴です。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起こった原因について当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合のことです。

契約時に設定した補償額を上限に、治療費や休業損害、精神的損害などの損害賠償金が支払われます。

ただし人身傷害保険には、おもに以下の2つがあるので注意が必要です。

- 契約の車に乗っている場合のみに適用されるタイプ

- 他の車や自転車走行中、歩行中に起きた事故も対象になるタイプ

人身傷害保険を契約しているけど、自分の契約がどちらのタイプなのかわからない場合は、保険会社に問い合わせるなどして確認しておくといいでしょう。

保険会社の社員はどんな保険に入っている?

保険のメリットを最大限に活かすために、対人補償・対物補償は「保険金額無制限」の契約にしています。その他には人身傷害保険と車両保険も付けています。これで多くのケースに対応できるのではと考えています。

損保会社 損害調査員 Tさん

同乗者のケガも補償される搭乗者傷害保険

「搭乗者傷害保険」とは、任意保険の特約の一つです。

搭乗者傷害保険の特約を付けていれば、契約している車が交通事故に遭った際に、原則として車に乗っていた全員を対象に損害賠償金が支払われます。

ただし、こちらも人身傷害保険と同様に飲酒運転などの重過失や自然災害は除きます。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは、搭乗者傷害保険はあらかじめ定められた金額が支払われるにとどまる点です。

損害賠償金額の計算が必要ないため、人身傷害保険よりもさらに比較的早い時期の支払いが期待できます。

設定された金額は各任意保険会社によって異なるので、搭乗者傷害保険を契約されている方はご自身の契約内容を確認することをおすすめします。

任意保険会社から補償を早く受け取る内払金

相手方任意保険会社が支払い対応をしている場合でも、示談成立前に慰謝料を受け取りたいと思うことがあるかもしれません。

その場合には、相手方任意保険会社に対して、「内払金(うちばらいきん)」を請求できることがあります。

自賠責保険にも、治療が長引いた場合などに請求できる「内払金」制度がありましたが、平成20年に廃止されており、それとは異なるものです。

内払金の支払いまでの流れは以下のとおりです。

- 入通院

- 内払金の請求

- 相手の任意保険会社の調査

- 内払金の支払い

ただし、内払金は任意の制度なので、相手の任意保険会社が内払制度を採用していない場合は請求できません。

仮渡金と同様に損害賠償金の先払いという性質があるので、内払金を受け取った後に確定した損害賠償金が支払われる際は、内払金を差し引いた額を相手の保険会社から受け取ることになります。

交通事故に遭った場合に弁護士に相談するメリット

ご自身が相手の保険会社と示談交渉をしても、慰謝料の交渉材料となる法的知識が乏しいと、主張を聞き入れてもらえずに交渉が難航する可能性があります。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談することで、けることができ、より早く損害賠償金を支払ってもらえる可能性があります。

また、慰謝料の額においてもメリットがあります。

弁護士が代理人としてつくことで、任意保険会社の基準(任意保険基準)ではなく、裁判の判例を基準にして最も慰謝料が高くなる(弁護士基準(裁判基準))で請求することができるからです。

弁護士法人・響には、交通事故案件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。

強引な交渉を進めようとする保険会社が相手となっても、納得のいく解決に導ける可能性が高まります。

ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則として費用を負担せずに弁護士に相談・依頼することができます。

一日でも早く慰謝料を含む損害賠償金を支払ってもらうためにも、一度法律事務所の弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人・響の例

弁護士法人・響では、これまでさまざまな交通事故案件を解決しています。

相手の保険会社との交渉には、法的な知識を用いてスムーズに進めることが可能です。

弁護士法人・響の解決実例

信号待ちで停車中に後方から追突された事故で、頚椎捻挫・腰椎捻挫・腰部神経根炎となり1ヶ月の入院と7ヶ月半の間通院していました。

相手の保険会社からは、治療費の打ち切りと示談金46万円を提示されましたが納得がいかず弁護士に依頼しました。その後、治療期間の延長が認められ、症状固定後、後遺障害等級についても12級に認定されたため、示談金を900万円まで増額できました。

(40代女性)

弁護士による交渉が、より納得いく解決につながる一例といえるでしょう。

【慰謝料の金額に関する記事はこちら】

『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介』

示談交渉の合意前であれば弁護士に相談可能

相手との慰謝料についての示談交渉の合意前であれば、弁護士への相談は可能です。

交渉の合意前でしたら、相手が提示する慰謝料よりも高い金額で示談成立できる可能性があります。

一度示談交渉に合意してしまい、相手の保険会社の書面にサインしてしまうと、示談金が確定してしまいます。

一度示談が成立してしまうと再請求や撤回は原則としてできませんので、くれぐれもご注意ください。

示談交渉が進んでいる途中であっても、まだ打てる手立てがあるかもしれません。

示談が成立する前に弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士への依頼は交通事故後できるだけ早いほうがいい

弁護士への相談は示談交渉の合意前でしたら可能ですが、より納得のいく結果に近づけるために、早いに越したことはありません。

示談交渉前の治療中の段階で相談できれば、治療中に記録すべきことや請求可能な費用に関してもアドバイスできるからです。

たとえば、足を骨折して歩けないなど、ケガをした本人だけでは通院が難しい場合は、本人以外の人が病院に付き添った交通費の請求が認められています。

こういった法律面の細かい情報は、法律を知った弁護士に相談するからこそ詳しく把握できるといえるでしょう。

また、早い段階で相談できれば、疑問を感じている過失割合の検証に時間を割くことも可能です。

実際に弁護士が事故現場へ赴いたり、ドライブレコーダーや実況見分調書などを吟味して過失割合を変更できたケースもあります。

交通事故後の慰謝料請求で注意すべきこと

交通事故に遭ったときの慰謝料請求に伴い、次の2点は確認しておきましょう。

- 保険会社からの治療費打ち切り打診への対応

- 損害賠償請求権の消滅時効

以下で詳しく説明します。

保険会社からの治療費打ち切りの打診には慎重に対応する

治療を開始して3~6ヶ月程度経過すると、相手の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

まだ治療を継続しているにも関わらずに治療費を打ち切られてしまうと、それ以後の治療費は自己負担になってしまいます。

そのため、相手の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、すぐには申し出を受けないようにしましょう。

専門的な言葉を使って治療費打ち切りを迫られると、何もわからないまま合意してしまいそうになるかもしれません。

この場合は、まずは医師に相談してください。

自分では「これ以上治療を続ける必要はないかもしれない」と思っても、医師は「まだ治療の必要あり」と診断するケースも想定されます。

事故相手の保険会社からの治療費の打ち切りを打診されたときに、基本的に従うべきなのは保険会社ではなく、自分のケガを診断をしている医師です。

突然の治療費打ち切りを打診されて心配なときは、医師だけでなく弁護士にも対処法などを相談するといいでしょう。

損害賠償の請求権には消滅時効がある

交通事故に遭って発生した損害賠償の請求権には、「時効(消滅時効)」があります。

- 「消滅時効」とは

- 法律上定められた権利(この場合は損害賠償請求権)があるにも関わらず、その権利を持っている人(損害賠償を請求できる人)が一定期間行使しない場合(損害賠償を請求しない場合)は、権利を消滅させる(慰謝料を請求できなくなる)制度のことです。

交通事故による損害賠償請求権の消滅時効は、人身事故のケースでは交通事故の加害者及び損害を知ったときの翌日から5年です(民法第724条1号)。

- 傷害による損害の場合は、事故の翌日

- 後遺障害による損害の場合は、症状固定の日の翌日

【まとめ】交通事故の慰謝料がいつもらえるかは交渉次第|弁護士に依頼すれば早期解決も可能

交通事故に遭ったときの慰謝料の支払いは、一般的には示談成立後2週間です。

交通事故の慰謝料に納得がいかないときには、専門的な根拠を提示して適切な慰謝料を主張する必要があります。

とはいっても、交通事故によるケガで精神的にもつらい状況で相手の保険会社と対等に示談交渉するのは、かなり困難でしょう。

そのようなときは、ひとりで悩んで示談交渉に合意してしまう前に、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することで、早期解決や慰謝料の増額も期待できます。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中