交通事故の精神的苦痛は慰謝料に反映される?慰謝料のしくみと相場

交通事故に遭ってしまったとき、ケガを負って入通院をすることになれば、身体的・精神的な苦痛を伴うものです。

「事故のショックでPTSD(心的外傷後ストレス障害)に…慰謝料はいくらもらえるの?」

「事故の相手方が誠実に対応してくれず苦痛…」

中には、相手の提示してきた慰謝料に納得がいかない方や、相手方に不誠実な態度をとられて精神的な苦痛を感じている方もいることでしょう。

交通事故の慰謝料は、ケガ以外でも事故を原因とした精神的なショックや、重度の後遺障害などによる今後の生活への不安などを加味して請求できる場合もあります。

この記事では、交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料が発生するさまざまなケースについてご紹介します

このサイトに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、数項目の情報を入力するだけで、簡単に慰謝料額を計算できます。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の精神的苦痛に対して請求できる慰謝料の種類と相場は?

交通事故による「精神的苦痛」とは、基本的に被害者がケガを負った、もしくは死亡してしまったというような「人身事故」が起きた際の、精神面へのダメージを指します。

交通事故において、精神的苦痛を受けたと見なされ、慰謝料を請求できるのは、おもに以下の3つのケースです。

- 交通事故によって入院や通院が必要なとき

- 交通事故によって後遺症が残ったとき

- 交通事故によって親や配偶者等が死亡したとき

慰謝料は、被害者が入院・通院する際の痛みや不安、後遺症が残ってしまった場合の生活の変化による心理的な負担などに対して発生します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

交通事故によって入院や通院が必要なときは入通院慰謝料

交通事故によってケガを負ってしまい、入院、通院が必要になる場合、治療に対する不安やつらさなど精神的な負担も大きくのしかかってきます。

そんなときに請求できる慰謝料が「入通院慰謝料」です。

では、具体的にどのような精神的苦痛が生じるのでしょうか。

対象になる精神的苦痛の種類

精神的苦痛には個人差もあるので、証明するのは難しいものです。

基本的に、入通院においては、以下のような精神的苦痛を受けたものとされ、慰謝料が発生します。

- 入院や通院の際の治療や手術で感じる痛みや不安感

- 治療のための通院の手間や、時間的な拘束に対する不自由

上記のような治療に関わる精神的苦痛に対して支払われるため、原則として慰謝料額は入通院期間により増減します。

入通院慰謝料の相場と計算例

それでは、入通院慰謝料の金額の目安について見ていきましょう。

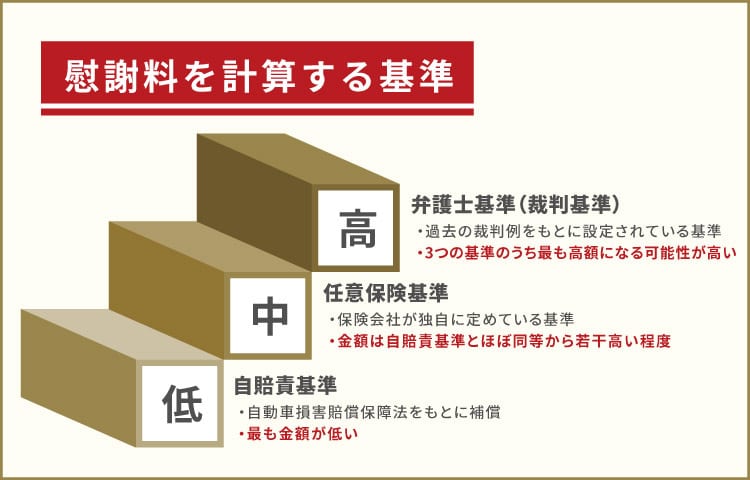

基本的に、慰謝料の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。

それぞれの特徴は以下です。

交通事故・慰謝料の算定の種類と基準

| 自賠責保険基準 | 自賠責保険で決められた基準 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 相手側の任意保険会社が提示する基準 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をもとに設定されている基準 |

それぞれの算出方法を簡単に見ていきましょう。

●自賠責保険基準の入通院慰謝料

自賠責保険は、交通事故によって受けた損害を最低限補償するものです。

事故の相手が任意保険に加入していない場合や弁護士に依頼しない場合は「自賠責基準」をもとに慰謝料を算出することが多いです。

自賠責保険基準の場合、「治療期間」と「実通院日数×2」を比較してより少ない方の日数を「慰謝料の対象となる日数」として採用し4,300円を乗じて計算したものが、通院の慰謝料額と定められています。

●自賠責保険基準による通院慰謝料の目安

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 8.6万円 |

| 2ヶ月 | 17.2万円 |

| 3ヶ月 | 25.8万円 |

| 4ヶ月 | 34.4万円 |

| 5ヶ月 | 43万円 |

| 6ヶ月 | 51.6万円 |

※傷害分の損害賠償額が120万円を超えない場合に限ります。

●任意保険基準の入通院慰謝料

事故の相手が任意保険に加入している場合は、相手方の保険会社内部で運用されている「任意保険基準」をもとに計算します。

任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めた基準であり、保険会社によって金額は異なります。

●弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに設定されている基準です。

入院と通院、軽傷と重傷で慰謝料額が以下の表のように異なります。

弁護士基準(裁判基準)による通院慰謝料の目安

| 通院期間 | 軽傷の場合 | 重傷の場合 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 最大19万円程度 | 最大28万円程度 |

| 2ヶ月 | 最大36万円程度 | 最大52万円程度 |

| 3ヶ月 | 最大53万円程度 | 最大73万円程度 |

| 4ヶ月 | 最大67万円程度 | 最大90万円程度 |

| 5ヶ月 | 最大79万円程度 | 最大105万円程度 |

| 6ヶ月 | 最大89万円程度 | 最大116万円程度 |

弁護士基準(裁判基準)による入院慰謝料の目安

| 入院期間 | 軽傷の場合 | 重傷の場合 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 最大35万円程度 | 最大53万円程度 |

| 2ヶ月 | 最大66万円程度 | 最大101万円程度 |

| 3ヶ月 | 最大92万円程度 | 最大145万円程度 |

| 4ヶ月 | 最大116万円程度 | 最大184万円程度 |

| 5ヶ月 | 最大135万円程度 | 最大217万円程度 |

| 6ヶ月 | 最大152万円程度 | 最大244万円程度 |

弁護士に交渉を依頼する場合は、弁護士基準(裁判基準)をもとに慰謝料を算出します。

一般的に、これらの3つの基準の中で最も慰謝料額が高くなる可能性があるのが弁護士基準(裁判基準)とされています。

たとえば、捻挫のような軽傷で3ヶ月通院した場合の慰謝料の目安を比較してみましょう。

捻挫で3ヶ月通院した場合の慰謝料の目安

| 自賠責保険基準 | 25.8万円 |

|---|---|

| 弁護士基準(裁判基準) | 最大53万円程度 |

※自賠責保険基準は慰謝料の対象となる日数を1ヶ月あたり10日で計算しています。

表のとおり、弁護士基準(裁判基準)は自賠責基準と比べて、約1.5~2倍の金額になるケースが多いといえます。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介』

交通事故によって後遺症が残ったときは後遺障害慰謝料

ケースによっては交通事故によって負ったケガが治療しても完治せず後遺症が残ってしまうこともあります。

そんなときに請求できる可能性がある慰謝料が「後遺障害慰謝料」です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級を認定されることで請求することができます。

- 「後遺障害」とは

- 交通事故によって後遺症が残ったとき、国土交通省が定める後遺障害等級認定基準に該当するものであれば、後遺障害の等級認定を受けることで「後遺障害」と認められます。

後遺障害は等級表(14~1級)が定められており、該当する症状によって等級や目安の慰謝料額が異なります。

対象になる精神的苦痛の種類

後遺障害による精神的苦痛には、以下のようなものが挙げられます。

- 仕事や日常の生活が以前と同じように送れないことによる不安や葛藤

- 慢性的な痛みによる苦痛

- 後遺障害により介助が必要になった際の周りの人の肉体的・精神的負担

- 将来の計画や夢を諦めなければならなくなった場合の悲しみ

特に、介助が必要なレベルの重度な後遺障害が残った場合には、家族など周りの人の精神的苦痛も考慮して慰謝料を算出するケースもあります。

後遺障害慰謝料の相場の計算例

後遺障害は重くなるほど等級が上がり、請求できる慰謝料額も増額します。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料の金額の目安は下記の表のとおりになります。

後遺障害等級ごとの慰謝料の目安

(かっこ内は「介護を要する後遺障害」)

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 最大110万円程度 |

| 第13級 | 57万円 | 最大180万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 最大290万円程度 |

| 第11級 | 136万円 | 最大420万円程度 |

| 第10級 | 190万円 | 最大550万円程度 |

| 第9級 | 249万円 | 最大690万円程度 |

| 第8級 | 331万円 | 最大830万円程度 |

| 第7級 | 419万円 | 最大1,000万円程度 |

| 第6級 | 512万円 | 最大1,180万円程度 |

| 第5級 | 618万円 | 最大1,400万円程度 |

| 第4級 | 737万円 | 最大1,670万円程度 |

| 第3級 | 861万円 | 最大1,990万円程度 |

| 第2級 | 998万円 (1,203万円) |

最大2,370万円程度 |

| 第1級 | 1,150万円 (1,650万円) |

最大2,800万円程度 |

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」

たとえば、むちうちにより、首に神経障害が残った場合の慰謝料の目安を見てみましょう。

この場合「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級に認められる可能性があります。

後遺障害14級に認定された場合の慰謝料の目安

| 自賠責保険基準 | 32万円 |

|---|---|

| 弁護士基準(裁判基準) | 最大110万円程度 |

表のとおり、後遺障害慰謝料も、弁護士基準(裁判基準)での算出の方がより高くなる可能性があると考えてよいでしょう。

交通事故によって家族が死亡したときは死亡慰謝料

交通事故によってご家族が亡くなってしまったとき、ご遺族の悲しみは計り知れないものでしょう。

このとき、遺族(相続人)は相手方に対し、死亡慰謝料を請求することができます。(近親者慰謝料を請求できる場合もあります。)

死亡慰謝料は、算出方法にもよりますが、被害者の家庭内での役割や、扶養家族の有無によって増減します。

対象になる精神的苦痛の種類

交通事故によりご家族を失った場合、以下のような精神的苦痛が生じると考えられます。

- 被害者本人が事故により感じた痛みや恐怖

- 亡くなった被害者の無念な気持ち

- 家族を失った遺族の悲しみや将来への不安感

死亡慰謝料(近親者慰謝料)では、事故に遭った被害者本人の精神的苦痛はもちろん、残された家族の悲しみや苦しみについても補償されます。

死亡慰謝料の金額の相場と計算例

死亡慰謝料(近親者慰謝料)も、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のいずれの基準を用いるかで大きく異なります。

それぞれの場合の慰謝料の目安を見ていきましょう。

●自賠責保険基準の死亡慰謝料(近親者慰謝料)

自賠責保険基準で計算する場合、被害者本人に対する慰謝料および遺族の人数によって計算されます。

被害者本人分は一律で400万円と定められています。(2020年4月1日以降発生の事故)

近親者固有の慰謝料は請求する人数によって加算されます。

加算額は表のとおりとなっています。

遺族の人数に対する慰謝料の加算額

| 慰謝料を請求する遺族の人数 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1人 | 550万円 |

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年3月31日以前に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は350万円となっています。

※被害者に扶養家族がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

●任意保険基準の死亡慰謝料(近親者慰謝料)

任意保険基準は保険会社によって保障内容や料金設定が異なるので金額はさまざまです。

ただし、一般的には自賠責保険より高めで、弁護士基準(裁判基準)よりは低い傾向にあるようです。

●弁護士保険基準の死亡慰謝料(近親者慰謝料)

弁護士基準(裁判基準)の場合は、被害者の一家の中での役割まで考慮して計算されます。

たとえば亡くなった方が父親で、一家の収入はすべて父親にゆだねられていた場合、残された家族がこれからの生活で必要となる生活費なども考慮されるため、慰謝料額も大きくなる傾向にあります。

実際の金額の目安は下の表のとおりです。

| 亡くなった方の家庭での立場 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円程度 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |

| その他 | 2,000〜2,500万円程度 |

この表の中での「一家の支柱」とは、その家族のメインの働き手ということになります。

「母親・配偶者」とは、子どもの母親や、夫婦の相手方、妻もしくは夫を指します。

「その他」には、被害者が独身の場合やお子さん、高齢者などが当てはまります。

たとえば、被害者が「一家の支柱」で、扶養家族が2人いるケースの慰謝料の目安を見てみましょう。

被害者が「一家の支柱」の慰謝料の目安

| 自賠責保険基準 | 1,250万円 |

|---|---|

| 弁護士基準(裁判基準) | 2800万円程度 |

※自賠責保険基準は慰謝料を請求する遺族の人数2名、扶養家族がいる場合

一家の大黒柱を交通事故で失ったときは、家族を失った悲しみに加え、これからの生活への実質的な負担が大きくのしかかってくることでしょう。

これからの生活を立て直すための適正な慰謝料を目指すためには、交通事故の示談交渉や法律に詳しい弁護士に依頼するのも選択肢のひとつといえます。

精神的苦痛の種類によっては慰謝料が発生しないこともある

交通事故によって精神的苦痛を受けたとしても、慰謝料が発生しない事例もあります。

裁判例を交えて詳しく見ていきましょう。

ケガのない物損事故では慰謝料は請求できない

人が亡くなったり、ケガをしたりといった事故を「人身事故」と呼ぶのに対して、人は死傷せず物だけが損傷した事故を「物損事故」といいます。

原則的にケガのない物損事故に関しては精神的苦痛による慰謝料は認められません。

たとえば長年お金をためてやっと購入した愛車を壊された場合でも、損傷した車の修理代や買い替え相当の金額を請求することはできますが、精神的苦痛に対する慰謝料は請求できません。

また、今はペットも家族の一員という認識が広まっていますが、残念ながらペットも法的には物の一種として捉えられています。

そのため交通事故によって犬や猫などが死傷した場合も、原則、物損事故として扱われ、ほとんどのケースで慰謝料の請求が認められません。

以下は、車両の損害に対する慰謝料が認められなかった例です。

【裁判例】東京地裁・平成1年3月24日判決

メルセデスベンツの車両損害に対する慰謝料につき、財産的権利を侵害された場合に慰謝料を請求しうるには、被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存することが必要であるとして否定した。

【例外】物損事故で慰謝料が発生したケース

先述のとおり、物やペットに関わる事故の場合には、慰謝料の請求の対象になりません。

しかし、以下のような事案によっては、例外的に慰謝料が認められる場合もあります。

- 芸術家の作品など、他で購入することができないものに対して損傷を受けたとき

- 家屋を事故で車が突っ込んできたなどの理由で破損されて、今までどおりの生活を続けられなくなってしまったとき

以下は、希少な作品の損壊により慰謝料の請求が認められた例です。

【裁判例】東京地裁・平成15年7月28日判決

乗用車が被害者の陶芸作品を損壊した事案につき、財産的損害は否定したが、被害物件が代替性のない芸術作品の構成部分であり、被害者が自らそれを制作した芸術家であることなどから、慰謝料100万円を認めた。

また、以下のように、事故に遭った犬が、血統書付きのセラピー犬であるなど、家族にとっての特別な価値を認められた場合、例外として慰謝料や賠償金が支払われたケースもまれにあります。

【裁判例】大阪地裁・平成18年3月22日判決

生後1歳6ヶ月のパピヨンが死亡し、シーズーが左側座骨を骨折した事案につき、パピヨンは血統書付きのセラピー犬であったこと、一般にペットタイプが15万円以上、ショータイプが35万円以上すること、平均寿命が16年超であることから財産的損害として15万円、火葬関係費用2万円余、シーズーについては治療費8万円余を認め、犬の死傷による飼主の慰謝料10万円、合計36万円余を認めた。

交通事故による精神的苦痛で慰謝料が増額される8つのケース

ここまで、通常考慮される精神的苦痛と、慰謝料について解説してきました。

しかし、中には、交通事故後、相手方の対応が不誠実だったり、重度の後遺障害になってしまったりしたなど、上記にはない精神的負担を感じたというケースもあります。

そうした精神的苦痛に対しても、慰謝料を請求できる可能性があります。

ここからは、慰謝料が増額される可能性のある精神的苦痛について、裁判例とともに見ていきましょう。

相手の誠意が感じられない

交通事故の後、加害者が自分の非を認めない、責任をとってくれないなど、誠意のある言動が感じられないと、加害者側に対して怒りや不満を感じることもあるでしょう。

被害者に対して著しく不誠実な態度がある場合には、慰謝料が増額する可能性もあります。

【裁判例】東京地裁・平成15年2月17日判決

顔面打撲等により期間2ヶ月半(実日数15日)通院した会社員(男・事故時31歳)につき、被害者に過失がないこと、警察官から目撃者の供述内容を聞いていながら責任を否定し続け、もって被害弁償がなされなかった可能性もあった加害者の態度等を考慮して、70万円を認めた。

ただし、ここでいう「不誠実な態度」とは、「謝罪がない」「見舞いに来ない」といった程度のものではなく、証拠隠滅をしたり、被害者の救護を怠っていたりなど、悪質なものを指します。

相手が違法・違反行為に及んでいた

加害者に故意もしくは重過失に含まれる行為(無免許、ひき逃げ、悪酔い、著しいスピード超過違反、信号無視、薬物等の影響により正常でない状態で運転)があり、事故を起こす結果になってしまった場合にも、慰謝料は増額される場合があります。

【裁判例】東京地裁・平成15年2月17日判決

会社員(男・30歳)につき、加害者は無免許飲酒運転であったうえ、逃走し、約2.9kmにもわたり故意に引きずり死亡させたという殺人罪にも該当する極めて悪質かつ残酷なものであること、引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと、30歳にして妻、子を残して突然命を奪われた無念さを考慮し、本人3,500万円、妻250万円、合計4,000万円を認めた。

重度の後遺障害が残り介護の必要がある

後遺障害の中でも1〜2級など、重度の後遺障害に認定され、介護などの必要がある場合にも、慰謝料が増額される可能性があります。

【裁判例】横浜地裁・平成15年1月21日判決

植物状態(1級)の小学生(女・固定時8歳)につき、障害分424万円、後遺障害分2800万円のほか、未婚の母として単身被害者を養育しその成長を楽しみにしていたが、事故で被疑者に進学等の夢を奪われ、老いるまで被害者の看護にあたらなければならず、被害者の将来に不安を抱くこと等を総合して、母に800万円を認めた。

被害者本人や家族にとって、これからの生活においてさまざまな負担・不安感が生じると見なされるためです。

事故により精神科医に通った

交通事故のダメージは肉体的なものだけとはかぎりません。

中にはPTSD(心的外傷後ストレス障害)により、精神科や心療内科への通院が必要になる場合もあります。

その場合、通院のための費用の請求が認められることもあります。

また、不安障害として、仕事など日常的に携わる労働において支障が出る際には、後遺障害に認定されたケースもあります。

【裁判例】東京高裁・平成15年8月28日判決

小学生(男・事故時11歳)につき、具体的症状等を検討のうえPTSDとは認定せず「特定不能の不安障害」(9級10号)とし、身体能力や知的能力の点では就労に制限はないが、単独で外出が困難で就業できる職種が相当限定されるとして、18歳から10年間35%の労働能力喪失を認めた。

ほか、本人ではなく、事故が原因で被害者の家族が精神的にショックを受け、精神科や心療内科へ通院するといった事例も存在します。

【裁判例】大阪高裁・平成14年4月17日判決

スナック勤務(女・24歳・独身)の死亡事故につき、本人分2000万円、父100万円、事故によって被害者を失ったことを契機としてPTSDに罹患した母300万円、合計2400万円を認めた。

休業や失業・転職せざるをえなくなった

交通事故によるケガなどで、失業してしまったり、今の職場を辞めて転職することになってしまったりしたときも、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、失業や転職は事故が原因であるという因果関係を明確に示す必要がある点には注意が必要です。

また慰謝料とは別に、交通事故による怪我のために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償である休業損害や、後遺障害が残らなければ将来受け取れた収入分を逸失利益として請求することは可能です。

結婚が破談になった

事故が原因で、結婚する予定だったはずの相手と破談となってしまうこともあります。

婚約が成立していた確かな根拠があれば、被害者の無念さを考慮した慰謝料を請求できます。

以下は、被害者が結婚を予定していた場合の事例です。

【裁判例】東京高裁・平成22年10月28日判決

単身者(男・31歳・会社員)につき、希望していた鉄道会社に就職後、車掌として真面目に勤務していたこと、父母思いの優しい息子であり、結婚を誓っていた交際相手もいたことなどから、2,800万円を認めた。

流産してしまった

事故が原因で流産してしまった場合、まだ生まれていない胎児に対する慰謝料は請求できません。

しかし、妊娠していた本人に対する身体的・精神的苦痛に対しては慰謝料が増額されます。

【裁判例】大阪地裁・平成6年1月19日判決

会社員(女・年齢不明)につき、追突事故の後、妊娠2週目に妊娠に気づかずレントゲン検査を受け人工妊娠中絶を余儀なくされたことの精神的打撃が大きかったとして、通院期間55日だが100万円を認めた。

ただし、流産と交通事故との因果関係を医学的に証明する必要があります。

留年した、就職できなくなった

被害者が学生の場合、交通事故の影響で留年することになったり、就職ができなくなってしまったりするケースもあります。

治療が長期にわたり、卒業ないし就職の時期が遅延した場合は、就職した場合に得られたはずの給与額を休業損害として請求できる可能性があります。

交通事故による精神的苦痛を正当に慰謝料に反映させるためには?

ここまで説明してきたとおり、精神的苦痛の種類によって、慰謝料が増額する場合もあれば、請求が認められない場合もあります。

交通事故の慰謝料は、原則ケガの程度や入通院期間に左右されるが例外もある

交通事故の慰謝料は、原則的にケガの状態や入通院期間の長さによって異なります。

ただし、事故によって後遺障害が残ってしまった場合や、相手方の重過失があった場合などには、増額されることもあります。

一方で、品物やペットが対象の物損事故の場合には、精神的苦痛が生じていても、原則として慰謝料を請求できないとされています。

例外として、その品物の希少性や、ペットの家族に対する影響力や価値が認められれば、慰謝料や、財産的損害を請求できるケースもあります。

適正な慰謝料を請求するためには弁護士に依頼を

交通事故による精神的苦痛にはさまざまな種類があり、事案ごとに請求できる金額は大きく変わるため、個別の事情に合わせて慰謝料を請求する必要があるといえます。

しかし、一般の方が裁判例をもとに適正な慰謝料を割り出し、請求するのは難しいもの。

納得のいく慰謝料を請求するためにも、交通事故示談の経験と知識が豊富で、法律に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、過去の裁判例をもとに設定された、弁護士基準(裁判基準)で適正な慰謝料額を算出できるのです。

弁護士法人・響では相談料は無料

「いきなり弁護士に相談するのはハードルが高い…」と思う方もいるでしょう。

弁護士法人・響では、相談料や弁護士費用特約が使えない場合での着手金などはいただいておりませんので、初めての方でもお気軽にご利用いただけます。

以下は、弁護士法人・響の料金体系をまとめたものです。

| 費用の種類 | 料金 |

|---|---|

| 相談料 | 0円 |

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※後払い可能です。 |

交通事故の示談交渉で悩んでいる方や、相手方から提示された慰謝料額に納得がいかないという方には、まずは一度、相談料無料の弁護士事務所を訪れることをおすすめします。

【まとめ】交通事故による精神的苦痛によって慰謝料が増額する場合も。まずは弁護士に相談を

交通事故における慰謝料は、原則ケガや後遺障害の程度によって決まります。

しかし、中には事故後の交渉において不誠実な対応をされた、大切な人を失ってしまったなど、個別の事情も加味して割り出されるケースもあります。

精神的苦痛には個人差があるため、一概には断定できませんが、受けた苦痛や悲しみをきちんと反映した慰謝料を請求するためにも、弁護士に依頼することが望ましいといえます。

相手方から提案された慰謝料に納得がいかない場合、大きな精神的苦痛を受けたのに慰謝料に反映されていないと感じた場合などは、一度弁護士に連絡してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響では、年間を通じて多くの交通事故案件を取り扱っておりますので、お客様の個別の事情にていねいに寄り添い、サポートさせていただきます。

相談料も無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中