交通事故の休業補償の計算方法ともらえる条件!休業損害との違いも解説

交通事故の被害に遭った場合、ケガの影響によって仕事を休まざるをえない状況になるかもしれません。

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者であれば、労災保険の「休業補償」という仕組みによって給付を受けられる場合があります。

休業補償と似たような言葉に「休業損害」がありますが、こちらは事故の相手に請求する損害賠償にあたります。

状況によっては両方受け取ることができますが、性質が違う点を覚えておきましょう。

この記事では、交通事故で休業補償の計算方法やもらえる条件についてくわしく紹介します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故の休業補償とは?

- 「休業補償」とは

- 業務中や通勤中に負ったケガが原因で働くことが難しくなってしまったとき、労災保険(労働者災害補償保険)から支払われる補償を指します。

労働基準法第26条により、従業員が休業したときに勤務先が補償を行うことを義務づけています。

業務中や通勤中に交通事故の被害に遭ってしまった場合も、休業補償の対象となる点を押さえておきましょう。

労災保険では従業員全員を加入させることが義務づけられているので、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、休業補償の適用対象となります。

休業してから4日目からが給付の対象となり、補償される金額は事故に遭う前の平均賃金の60%~80%です。

休業補償で受け取る金額は賃金という扱いにはならないので、所得税は課税されません。

休業補償と休業損害は異なる

休業補償と似たものに「休業損害」がありますが、それぞれ性質が異なるものである点に注意が必要です。

「休業補償」は業務中・通勤中に発生した交通事故などの労災事故において、仕事を休まざるをえなくなったときの減収分について労災保険が一定割合の補償を行ってくれるものです。

一方、「休業損害」は交通事故が原因で仕事を休んだときの減収分を、相手の保険会社に対して請求するものになります。

休業補償と休業損害の違いをまとめると、以下のとおりです。

| 休業補償 | 休業損害 | |

|---|---|---|

| 概要 | 業務中・通勤中の労災事故に対する補償 | 損害賠償金(示談金)の一部 |

| 給付元 | 労災保険 | 相手が加入する自賠責保険、任意保険 |

| 受け取れる条件 | ・交通事故が原因のケガで、医師の指示のもと治療を行っている ・仕事ができない状態にある ・勤務先から賃金の支払いを受けていない |

・勤務先から受け取った休業損害証明書と源泉徴収票などを提出する ・給与所得者以外(自営業者・専業主婦・主夫など)も請求できる |

| 1日あたりの金額 | 給付基礎日額(事故直前3ヶ月の平均賃金)の60%~80% | ・自賠責保険では1日あたり6,100円 ※収入の減少幅が6,100円を上回ることを証明できる場合は1日あたり1万9,000円を上限として実際の損害額 ・自賠責保険の上限は総額で120万円 ・弁護士基準で計算する場合、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算する |

なお休業補償と休業損害は両方受け取ることはできますが、二重取りはできない仕組みとなっています。

労災保険でカバーされていない部分にかぎって、自賠責保険や任意保険からの補償を受けられます。

休業損害について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の休業補償を受け取れる条件は?主婦も受け取れる?

休業補償は労災保険から支給されるものであるため、受け取るための条件が次のように定められています。

- 医師の指示によって仕事を休んでいる状態であること(自宅療養を含みます)

- 仕事ができずに働けない状態

- 賃金の60%以上を勤務先から支給されていないこと

支給される1日あたりの金額は、給付基礎日額(事故直前3ヶ月の平均賃金)の60%~80%で、会社が休みの日でも対象となります。

Q.会社が休みの日でも休業補償をもらえるのですか?

A.

・業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため

・労働することができないため

・賃金をうけていない

という要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。

また、支給対象となる範囲は、給与所得者で労災保険に加入している人です。

事業主は従業員の全員を労災保険に加入させる義務があるので、対象者は次のような方です。

- 正社員

- 契約社員、嘱託社員

- 派遣社員

- パート、アルバイト

給与所得者に当てはまらない自営業者や専業主婦(主夫)、無職の方などは休業損害によって補償を受けることになります。

早退や遅刻をした場合の休業補償

ケガの治療のために病院へ通う場合も、休業補償が支給されます。

労災事故であれば休業補償を受けられるからであり、丸1日休んでいなかったとしても対象となるのです。

遅刻や早退などで1日の一部を休業したときは、休んだ時間分に応じて以下のように休業補償が計算されます。

休業補償=(給付基礎日額-実際に働いた時間分の賃金)×60%+休業特別支給金

※業務中の交通事故では、休業特別支給金として20%が加算されます。

休業補償の支払いは事業主の義務なので、支給額に誤りがある場合は勤務先に問い合わせてみましょう。

交通事故の休業補償はいくらもらえる?計算のしかたを解説

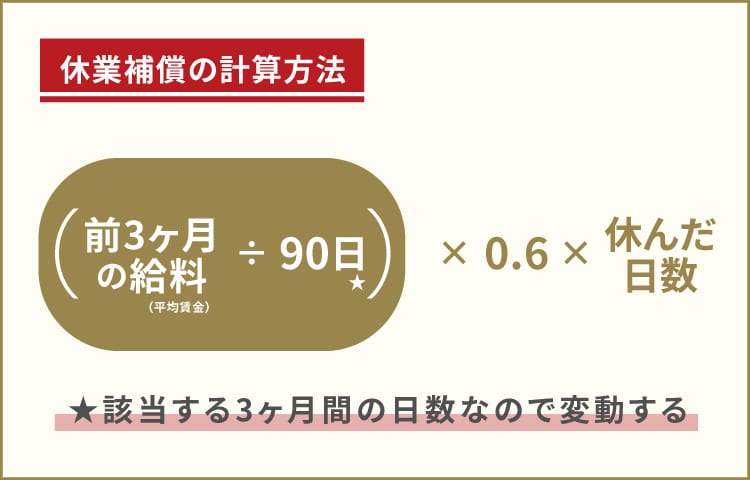

労災保険に基づく休業補償は、次の計算式に当てはめて金額を算出します。

休業補償=平均賃金(直近3ヶ月間の給与÷90日※)×60%×休業日数

※3ヶ月間の日数であるため、時期によって変動します。

平均賃金として見なす給与額の基準は、交通事故に遭った日の前日からさかのぼって3ヶ月となります。

賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日からさかのぼって3ヶ月です。

賃金は基本給だけでなく、通勤手当・皆勤手当・年次有給休暇の賃金・昼食代の補助費なども含まれます。

しかし、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるボーナスなどは賃金と見なされないので注意しておきましょう。

業務中の交通事故の場合は20%の支援金が加算される

休業補償は前述のように、平均賃金の60%に休業日数をかけ合わせた金額となるのが基本です。

しかし、業務上の災害や通勤災害によるケガの治療で休業せざるをえない場合は、「休業特別支給金」としてさらに20%が上乗せされます。

そのため、休業補償は実質的に80%として計算するケースが多く、手続きにおいても休業補償と休業特別支給金の請求は同時に行います。

加算される20%分は休業補償と同じく、ケガの治療のために休業しなければならなくなった日から数えて4日目以降の分が支給されます。

【1ヶ月分】休業補償の計算の例

休業補償でどれくらいの補償を受けられるかは、具体的な計算を行ってみるとイメージしやすいでしょう。

交通事故に遭う前の月収が30万円であったケースで計算をすると、1ヶ月間で受け取れる金額は次のようになります。

(300,000×3ヶ月÷90日*)×60%×31日=186,000円(休業補償)

(300,000×3ヶ月÷90日*)×20%×31日=62,000円(休業特別支給金)

186,000円+62,000円=248,000円(1ヶ月で受け取れる金額)

※3ヶ月間の日数であるため、時期によって変動します。

事故前の給与の80%である248,000円を受け取れることで、安心してケガの治療に専念できる状況を整えられます。

交通事故の休業補償はいつもらえる?補償が給付されるまでの流れ

休業補償の給付を受けるためには、労働基準監督署に対して申請を行う必要があります。

提出した書類をもとに審査が行われて、支給に問題がなければ「支払決定通知」が送られてきます。

そして、実際に口座振込手続が行われたことを示す「支払振込通知」が届き、指定した口座に休業補償が振り込まれます。

申請から振込が行われるまでは2~3ヶ月程度かかるので、スムーズに受け取るために書類に不備がないように整えておくことが肝心です。

個々の手続きにおいて、提出すべき書類や対応方法を見ていきましょう。

ステップ1 休業補償を申請する

休業補償はケガの治療のために働くことができず、勤務先から賃金の支払いを受けていなければ申請することが可能です。

労災保険法(労働者災害補償保険法)においては「何日休業したら請求する」といった定めはないため、休業した日数分を一括で請求する、もしくは分割して請求するかは本人次第となります。

しかし、労働基準法施行規則第39条においては毎月1回以上となっています。

休業補償は賃金の補てんを目的としているため、1ヶ月ごとに請求するのが望ましい形です。

申請に必要となる書類は、休業補償給付支給請求書(兼休業特別支給金支給申請書)であり、勤務先から渡される場合が多いです。

参考:労災保険給付関係請求書

この書類には、会社情報・被災労働者の情報・事故時の状況・平均賃金の内訳といった内容で構成されています。

虚偽の申告は後で大きな問題となってしまうこともあるので、正しく記入しましょう。

状況によっては勤務先が手続きを行ってくれる場合があるので、その際は医師の診断書と委任状を渡します。

本人もしくは勤務先を通じて必要書類をそろえ、労働基準監督署に提出すれば申請手続は完了です。

ステップ2「支給決定通知」が家に届く

提出された書類をもとに、労働基準監督署が休業補償の受給について審査を行います。

受給要件を満たして手続きに問題がなければ、「支給決定通知」が自宅宛てに送られてくるので確認をしましょう。

支給決定通知は、労災保険からどの程度の金額が支給されるのかを示すもので、内容に誤りがないかをチェックすることが大切です。

支給決定通知がどれくらいのタイミングで届くかは、事務処理の状況や書類に不備がないかによっても違ってきます。

1ヶ月程度経過しても通知がないときは、労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

ステップ3 「支払振込通知」が届き振込が行われる

「支払振込通知」とは、休業補償の口座振込手続が行われたことを示すものです。

前述の支給決定通知と一緒になったハガキが、厚生労働省から送られてきます。

参考:厚生労働省 労災保険給付等の支払通知の方法が変わります

この通知書が届いた段階で、指定した振込先に休業補償の支給金が振り込まれます。

休業補償の申請手続を行ってから、2~3ヶ月程度の時間がかかるので、勤務先とうまくコミュニケーションを取りながら手続きを進めましょう。

交通事故に遭った場合は休業損害も請求することができる

休業補償は労災保険から支給されるものですが、それとは別に事故相手に対して損害賠償を求めることが可能です。

交通事故で負ってしまったケガが原因で仕事を休まざるをえなくなったとき、収入の減収分に対する補償を「休業損害」として請求できます。

休業損害は相手側の保険会社(自賠責保険会社・任意保険会社)に対して請求するもので、次の計算式に当てはめて金額を算出します。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数(有給休暇も含めます)

基礎収入の計算は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)によって異なります。

自賠責保険基準では1日あたり6,100円~19,000円です。

一方、弁護士基準では会社員や自営業者、専業主婦(主夫)など職業によって基礎収入額が変わってきます。

また、休業している事実を示すために、勤務先に休業損害証明書を発行してもらう必要もあります。

交通事故に遭ったら慰謝料など損害賠償金も請求できる

交通事故の被害に遭ってしまったときは、慰謝料や治療費などの損害賠償金(示談金)を事故相手に請求できます。

損害賠償金として請求できる項目はたくさんあり、おもなものをまとめると以下のとおりです。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 慰謝料 | 交通事故による精神的な苦痛に対して支払われる補償のことです。「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類に分けられます。 |

| 治療費 入院費 |

治療にかかる費用であり、通常は相手方の保険会社から病院側に直接支払われます。入院時に必要な入院雑費なども含まれます。症状の悪化を防ぐ必要があれば、将来的に必要となる治療費も請求できます。 |

| 通院交通費 | 通院のために公共交通機関などを利用したときにかかった交通費のことです。電車やバスの利用が基本であり、タクシーの利用は医師の判断によります。 |

| 車両損害費用 | 車両の修理価格もしくは時価額の低いほうの金額が支払われます。レッカー、代車代の費用も支払いされるため、見積書や領収書などをきちんと保管しておきましょう。 |

| 付添看護費 | 高齢者や小学校のお子さまなど、入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用です。寝たきり状態となるなど介護を常に必要とする場合、将来的な付添看護費も請求可能です。 |

| 器具等購入費 | 治療や後遺症が残ったときに購入した器具(車椅子・松葉づえ・メガネなど)の費用です。 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることで自宅のバリアフリー化などをしなければならない場合に請求できる費用です。 |

| 積載物や、携行品の損害 | 交通事故が原因で壊れてしまった物に対する補償です。減価償却がされ、時価額での支払いが一般的です。 |

| 葬儀関係費 | 交通事故が原因で被害者が亡くなられた場合に、葬儀を行うための費用を請求できます。 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する補償を指します。会社員なら勤務先の証明書、自営業者なら確定申告書などが必要です。 |

| 逸失利益 | 交通事故がなければ、将来得られたはずだった収入を指します。収入をまだ得ていない学生であっても、請求可能な場合があります。 |

事故状況によっては複数の項目を請求することになるため、自分で正確に計算をするのは大変です。

損害賠償金についてきちんと請求するには、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

専門的な知識を備え、豊富な実績をもつ弁護士であれば、納得できる形で悩みを解決してもらえるはずです。

損害賠償金について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

<弁護士のここがポイント>

交通事故に遭ってケガをした場合は、休業補償以外にも損害賠償金を請求できる可能性があります。請求できる項目や金額について知りたい場合は、弁護士に聞いてみましょう。弁護士法人・響は原則相談無料なので、お気軽にご相談ください。

【まとめ】業務中・通勤中の交通事故は休業補償をきちんと受給しよう

交通事故でケガを負ってしまうと、仕事を休まなければならない場合があります。

業務中や通勤途中の事故であれば、労災保険で定められた休業補償を受けることが可能です。

ケガの治療のために仕事を休んでしまっても、休業補償の支給があることで安心して療養生活を送れます。

申請手続は勤務先と連携して行うほうがスムーズであり、2~3ヶ月程度で振り込まれることが一般的です。

しかし勤務先が協力に消極的であったり、書類の作成に戸惑ってしまったりすることもあるものです。

しっかり休業補償を受け取るためには、交通事故案件に詳しい弁護士事務所に相談をしてみてはいかがでしょうか。

交通事故に遭った場合は、慰謝料や損害賠償金を請求できることもあります。弁護士法人・響では交通事故に遭った方を、ていねいにサポートいたします。

相談料は原則無料ですので、お気軽にご相談してください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中