【図解あり】交通事故の過失割合が10対0の事例と補償額

交通事故の慰謝料(示談金)は、事故当時者どうしの責任割合である「過失割合」によって決められます。

赤信号で停車中に後続車に追突された場合は、過失割合10(相手)対0(自分)だと考えていても、相手の保険会社から責任の負担があると言われる場合があります。

しかしそれが本当に正しいのか、どう判断すればよいのか、わからないのではないでしょうか。

この記事では、交通事故の過失割合が10対0とはどんな状況か、過失割合を10対0に変更することはできるのかについて説明します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

過失割合とは相手の保険会社との話し合いで決まる

交通事故における「過失割合」とは、事故の当事者が負担する責任の割合のことです。

この責任は、事故が起きた原因とされる不注意や過失に対して課せられます。

当事者それぞれの過失を、「70対30」や「7:3」のように、割合で表すのが過失割合です。

過失割合は警察が決めるものではありません。

当事者が加入する保険会社が、交通事故が発生した状況や事故当時の交通状況等を調査したうえで、事故当事者の合意を得て過失割合が決まります。

ただし、保険会社は補償額をできるだけ少額に抑えようとするために、自社の保険に加入する契約者に有利にしようとする傾向があります。

したがって、保険会社が主張する過失割合が必ず正しいわけではありません。

提示された過失割合に納得いかない場合は、すぐに合意しないことが重要です。過失割合は、あくまでも当事者が納得し合意の上で決められるものです。

交通事故では、過失割合に応じた損害賠償責任を負います。

たとえば過失割合8対2で示談金が1,000万円のケースでは、過失割合20%の当事者には、1,000万円から200万円が差し引かれた800万円が支払われることになります。

過失割合が10対0であれば、過失割合0の当事者は自身の過失分を差し引かれることなく補償を受けられることになるのです。

<弁護士のここがポイント>

過失割合は、警察が決めるものではありません。相手の保険会社から過失割合が提示されますが、その過失割合が必ずしも適正とは限らない点に注意が必要です。

過失割合について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の過失割合が10対0になる条件とは?

交通事故の場合、自分はぶつけられた被害者だと思っていても、当事者双方に過失が認められることがあります。

では、過失割合が10対0と見なされるのはどのようなケースでしょうか。

過失割合が0となる可能性の高いケースについて、以下に示してみました。

- 赤信号で停車中に後続車に追突された

- 相手が信号無視をして衝突してきた

- 相手がセンターラインを越えて(または逆走して)接触した

- 追突された車に追突される、いわゆる「もらい事故」

- 青信号の横断歩道上の歩行者に自動車が接触・衝突した

- 信号機なしの横断歩道を渡っている歩行者に自動車が衝突した

- 直進している自転車を追い越して左折した自動車が自転車を巻き込んだ

- 青信号で横断中の歩行者に自転車が衝突した

ただし、これらすべてが必ず過失割合10対0になるということではありません。事故当時の交通事情や走行状況などによって条件が加味され修正されることがあります。

【図解】交通事故の過失割合が10対0になる具体的な事例

交通事故にはおもに、

・自動車どうし

・歩行者と自動車

・自転車と自動車

・自転車と歩行者

の4つのパターンがあります。

過失割合が10対0の交通事故=自動車どうしの場合

1 信号無視の事故

自動車どうしの交通事故で多いのが、信号機がある交差点での事故です。

青信号で交差点を通過しようとしたにもかかわらず、交差する相手の自動車が赤信号を無視して走行したことが原因で交通事故が生じた場合、過失割合は10対0になります。

また、信号機がある交差点で同一道路を対向方向から進入するケースでは、右折の青矢印信号で走行中、赤で進入した対向車に衝突されると過失割合は10対0です。

2 センターラインオーバーの事故

センターラインオーバーの事故で多いのが、追い越し時の衝突や接触事故です。

対向車が車線変更やはみ出しなどでセンターラインをオーバーしたことが原因で衝突された交通事故でも、直進車に過失がなければ過失割合は10対0になります。

3 駐停車車両に対する追突事故

自動車を駐停車していて追突された場合、過失割合は10対0になります。赤信号での停車中や、右左折するために停車して追突されたケースでも、原則として過失割合は10対0です。

過失割合が10対0の交通事故=歩行者と自動車

1 青信号の横断歩道を歩行者が横断している際の事故

信号機の設置されている横断歩道上の事故では、青信号で横断歩道を渡っている歩行者に自動車が衝突すると、10対0の過失割合となります。

自動車が直進の場合、歩行者側の信号が青であれば自動車は赤で走行していますので、当然、歩行者側に落ち度はありません。

また、自動車が左折する場合、歩行者も自動車も青だったとしても、自動車側により重い注意義務があり過失割合は10対0になります。

2 歩行者が、横断歩道を渡っている際の事故

信号機が設置されていない横断歩道上で交通事故が起きた場合、基本的に歩行者に過失が認められることはないため、10対0の過失割合となります。

原則、自動車は横断歩道の手前で停止することができるように速度を落として走行しなければならないからです。ましてや、横断歩道を渡る歩行者が目視された場合は、必ず横断歩道の前で一時停止することが義務づけられています。

3 歩道等における事故

歩道や1m以上の十分な幅がある路側帯を通行している際に歩行者が自動車に衝突された場合の過失割合は、10対0となります。

よくあるケースでは、自動車が駐車場に出入りする際の事故ですが、よほどの事情がないかぎり歩行者に過失が認められることはないでしょう。

過失割合が10対0の交通事故=自転車と自動車

1 直進する自転車を自動車が追い越して左折した場合の事故

直進する自転車を後続する自動車が追い越し交差点などで左折した際の交通事故では、過失割合は10対0です。

この同じ進行方向で自動車が自転車を巻き込んだケースでは、被害者の過失とされる要素は少ないため、ほとんどのケースで自動車側が100%の責任を負います。

2 自転車が歩行者信号青で横断中に自動車が赤信号で進入した場合の事故

自転車が青の歩行者用信号で横断している間に自動車が赤信号で進入した場合の交通事故では、過失割合は10対0となります。

いずれのパターンでも自転車よりも自動車の方により重い注意義務が課せられており、特に信号機のある交差点での自転車が青、自動車が赤で生じた交通事故では、自動車側が100%の加害者となるケースがほとんどです。

過失割合が10対0の交通事故=自転車と歩行者

1 歩行者が青信号で横断中の事故

歩行者側の信号が青で横断中、自転車側が赤信号で進入して交通事故を起こした場合、過失割合は10対0となります。

また、歩行者が青で横断を開始し横断中に赤に変わった場合も、自転車が赤で進入すれば過失割合は10対0です。

さらに、自転車が右左折で進入する際、歩行者側の信号が青であれば自転車側が青でも10対0です。当然、歩行者が青で横断を開始した後赤に変わっても、自転車が赤で進入すれば過失割合は10対0になります。

2 横断歩道上での事故

信号機のない横断歩道上での歩行者と自転車の交通事故は、自転車側の過失が重く、過失割合は10対0となります。

基本的に最も保護されるべき歩行者が横断歩道を渡っている際の交通事故は、自転車側の過失のみが認められるケースがほとんどです。

3 自転車が歩道上を走行していた際の事故

歩道を自転車が直進している場合の交通事故も歩行者に過失が認められないことがほとんどで、過失割合は10対0となります。

これは路側帯でも同じで、自転車は原則として自動車と同じ道路交通法の適用を受けるものだからです。

自転車通行可とされた標識が設置されている場合は歩道を通行できますが、歩行者の通行を妨げるようなことはできないことに注意が必要です。

過失割合の修正要素について

交通事故の態様に基づいて客観的に決められる過失割合も、修正要素によって加算・減算されます。

この修正要素とは、当事者の責任を加減しようとする重要な事情のことです。

具体的な事故状況は千差万別ですから、類型化された過失割合を微調整する必要があるのです。

相手の過失を加算修正することができれば、過失割合 を10対0にする可能性が出てきます。

自動車どうしの事故の修正要素

自動車どうしの事故で、車両総重量11,000㎏以上、最大積載量6,500㎏以上、乗車定員30名以上の大型車の場合、修正要素となります。

また、交差点などで右左折車が徐行・減速しない、右折禁止での右折、交差点の中心の直近の内側に寄らない早回り右折、あらかじめ道路の中心に寄らない大まわり右折などの危険行為は、過失割合が修正されます。

さらに修正要素として重要なものに、著しい過失と重過失があります。

著しい過失とは、通常想定されている程度を超えた過失のことです。

わき見運転などの前方不注意や携帯電話を使用し画面を見ながらの運転、酒気帯び運転など、一般的な過失よりも重い責任が課される行為を類型化しています。

著しい過失よりもさらに重い過失が重過失です。

無免許、酒酔い、30km/h以上スのピード超過での運転など、故意と同視できる重大な犯罪行為として危険運転致死傷罪が適用される可能性もあります。

基本の過失割合を、著しい過失で5~10%、重過失の場合は20%修正します。

| 著しい過失 | 重過失 |

|---|---|

| ・酒気帯び運転 ・わき見運転や著しい前方不注意 ・15~30km/h程度の速度超過 ・携帯電話の画面を見ながらの運転 ・ハンドル、ブレーキの不適切な操作 |

・酒酔い運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・30km/h以上の速度超過 |

歩行者と自動車の事故の修正要素について

歩行者の過失割合が加算される修正要素として、以下のケースが挙げられます。

自動車が一定のスピードを出して走行している幹線道路では、一般的な道路に比べて歩行者側により高い注意義務が課せられます。

また、夜間ライトをつけた自動車に歩行者は気づきやすいはずです。

さらに、歩行者が急に飛び出したり、走行する自動車の直前や直後を横断したり、立ち止まったり、ふらふら歩きや後退したりするのは予測できない行動と判断されます。

横断禁止の規制がある場所で横断も違反行為とされ、これらは、歩行者の過失割合を増やす修正要素です。

一方、歩行者の過失割合が減算される修正要素として、以下のケースが挙げられます。

住宅地や商店街は歩行者保護が重視されます。また、6歳未満の幼児、6~12歳までの児童、65歳以上の高齢者、障害者が歩行者の場合、適切な行動を期待するのが難しいと考えられています。

さらに、集団で道路を横断していれば運転者は気づきやすいですし、歩道と車道の区別がない道路では、自動車側により一層の注意義務を課しています。

そして、自動車側に著しい過失や重過失があった場合も当然、自動車側の過失割合を加算する修正要素となります。

| 歩行者の過失割合に追加される要素 | 歩行者の過失割合が減る要素 |

|---|---|

| ・夜間だった ・車通りの多い幹線道路だった ・急な飛び出し ・車両の直前・直後を横断した ・立ち止まったり、ふらふら歩いたり、後退したりした ・横断禁止の場所で横断した |

・住宅地、または商店街だった ・児童、または高齢者である ・幼児、または身体障害者である ・歩行者が集団で横断した ・自動車に著しい過失・重過失がある ・歩道と車道の区別がない |

自転車と自動車の事故の修正要素について

自転車は道路交通法では軽車両とされ、自動車やバイクと同じような規制があります。

自転車の過失割合が加算される修正要素としては、自動車のライトで自動車が見つけやすい夜間だったことや見通しの悪い交差点でより注意深く走行すべきことが挙げられます。

また、自動車と同じように、直近右折、早回り右折、大回り右折も禁止行為とされ、当然、著しい過失や重過失があった場合も修正要素となります。自転車の著しい過失は5~10%、重過失は10~20%が修正されます。

自動車側に加算される修正要素としては、自動車が大型車、速度超過、合図をしないなどをはじめ、著しい過失や重過失はさらなる加算となります。

また、自転車の運転者が児童や高齢者、幼児、身体障害者だった場合や、自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行していた場合も、自動車側の過失が加算される修正要素です。

自動車の場合、著しい過失が5~10%、重過失の場合は10~30%が加算修正されることになり重大です。

| 自転車の過失割合に追加される要素 | 自転車の過失割合が減る要素 |

|---|---|

| ・夜間だった ・見通しの悪い交差点だった ・自転車に著しい過失、または重過失があった ・直近右折 ・早回り右折 ・大回り右折 |

・自動車に著しい過失、または重過失があった ・自動車が大型車 ・自動車の速度超過 ・自動車の合図(ウィンカー)なし ・児童、または高齢者である ・幼児、または身体障害者である ・自転車が自転車横断帯、または横断歩道を通行した |

| 著しい過失 | 重過失 |

|---|---|

| ・酒気帯び運転 ・自転車どうしの並走 ・二人乗り ・わき見運転、前方不注意 ・傘差し運転 ・片手運転 ・ブレーキの故障 |

・酒酔い運転 ・イヤホン、ヘッドホンを付けながらの運転 ・両手ばなし運転 ・スマホを操作しながらの運転 ・ブレーキのない自転車の運転など |

自転車と歩行者の事故の修正要素について

自転車と歩行者を比較した場合、当然、歩行者の方をより厚く保護することが多いため、自転車への注意義務が重くなります。

また、自転車と歩行者の交通事故の過失割合への修正は、自動車と歩行者の事故の場合とほぼ同じです。幹線道路や夜間では歩行者側に課せられる注意義務が重くなります。

歩行者が急に飛び出したり、自転車が来る直前直後に横断したり、立ち止まったり、ふらふら歩きや後退したりする予測不能な行動をした場合、横断禁止の規制がある場所を横断した場合には、歩行者側に過失が5~15%加算修正されることになります。

他方、住宅地や商店街、歩車道の区別がない道路での事故や、歩行者が児童、高齢者、幼児、身体障害者の場合、集団横断の場合、自転車に著しい過失または重過失がある場合には、5~20%の過失割合が自転車側に加算されます。

| 歩行者の過失割合に追加される要素 | 歩行者の過失割合が減る要素 |

|---|---|

| ・夜間だった ・車通りの多い幹線道路だった ・急な飛び出し ・立ち止まったり、ふらふら歩いたり、後退したりした ・横断禁止の場所で横断した |

・住宅地、または商店街だった ・児童、または高齢者である ・幼児、または身体障害者である ・自動車に著しい過失・重過失がある ・歩道と車道の区別がない |

交通事故の過失割合を10対0に変更する方法はある?

自分に過失はないと考える交通事故の当事者が保険会社から提示される過失割合に納得できない場合、10対0に変更したい、でもできるのだろうか、と考えるでしょう。

ご自身が納得できる過失割合にするための、具体的な方法を3つご紹介します。

- 相手と交渉する

- ADRを利用する

- 弁護士に相談する

<弁護士のここがポイント>

交通事故の過失割合を10対0に変更するには、相手との交渉、ADRの利用、弁護士への相談といった3つの方法があります。ただし、これらを行えば必ず変更できるということではありません。

相手の保険会社と交渉する

相手の保険会社が妥当と判断して算出された過失割合について納得がいかないのであれば、自分で保険会社の担当者と交渉することになります。

面倒だから、自分では無理そうだからといってあきらめて合意してしまうと、示談金が減額されてしまうことになります。

交渉の際には、保険会社との話し合いを効果的に進めることがポイントです。

示談交渉は自分で自由に交渉ができることから、話し合いを効率よく進めさえすれば早期解決を目指すことができ、費用もかからないというメリットがあります。

ただし、示談条件が相手方と大きく離れていたり、相手の保険会社が交渉に応じなかったりすると協議が進まないため、賠償金が支払われない状態が続き、精神的に苦痛に感じることもあるはずです。

自分で交渉し過失割合を10対0に変更させることは、決して不可能ではありませんが、相手は交渉のプロですから、相手のペースに巻き込まれないで交渉する必要があるでしょう。

ADRを利用する

示談以外の解決方法として、ADRを利用することも一つの方法です。

ADRとは、交通事故に関する示談交渉が決裂した場合の和解あっ旋や法律相談を行う機関です。

訴訟に比べて手続きが簡便で解決までの時間が短いのが特徴です。

●交通事故紛争処理センター

自動車事故による損害賠償問題の紛争処理を扱うADRが「交通事故紛争処理センター」です。

全国に11ヶ所あり、法律相談・和解あっ旋後、審査会による審査を経て解決を目指します。中立公正な立場で、弁護士が無料でサポートしてくれます。

交通事故紛争処理センターについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

●日弁連交通事故相談センター

「日弁連交通事故相談センター」は、公正・中立な立場の弁護士が無料で相談を受けてくれます。自動車による交通事故に関し電話相談や面接相談、示談あっ旋・審査などを行い、民事上の法律問題解決を目指します。

●そんぽADRセンター

日本損害保険協会が主催する「そんぽADRセンター」は、交通事故に関し、弁護士などの紛争解決委員が和解案を提示して損害保険会社との間の紛争解決の支援を行っています。

相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則無料ですが、各種証明書や診断書等の取得費用、郵送料や電話代等の通信費などは実費負担です。

また、必ずしも交通事故に詳しい弁護士を紹介してもらえるわけではないことに注意が必要です。

弁護士に相談する

過失割合に納得いかない場合の対処法として、弁護士に相談することは有効です。

交通事故の交渉に慣れた相手の保険会社の担当者と対等な立場で示談交渉を進められるからです。

また過失割合が10対0の場合、自身が加入する保険会社は示談交渉をしてくれなくなります。

交通事故の場合、保険会社間で協議を行う「示談代行サービス」は、「対人対物賠償責任保険」の一環であり、加入者の過失割合が0であれば、保険会社は示談交渉ができなくなります。

また、慰謝料の算定基準には

・自賠責保険基準

・任意保険基準

・弁護士基準

と3種類あり、保険会社が提示するのは「任意保険基準」を算定基準とした慰謝料です。

弁護士が交渉することで最も高額な「弁護士基準」での交渉を進めることができ、示談金を増額することも可能となります。

弁護士に依頼すれば交渉をまかせられるので、ストレスからも解放され、さまざまなリスクを軽減できる可能性があります。

弁護士基準について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

過失割合を10対0に変更するときに注意すること

過失割合を10対0にするためには、さらなる客観的証拠を示す必要があります。

捜査機関が作成する交通事故に関する記録や目撃者の証言、ドライブレコーダーなどは有効な証拠となりますが、それらを集め論理立てて説明し相手に納得してもらわなければなりません。

ご自身が一人でこれらをやるのは至難の業ですし、専門知識を基に行動するにはハードルが高いといわざるをえないでしょう。

ましてや、事故によるケガで入院・治療をしなければならない場合はなおさら難しい状況になるはずです。

このように、過失割合を10対0にするための示談交渉を自分でやる場合、やらなければならないことが多く専門的な知識も必要ですので注意が必要です。

過失割合10対0に変更したいなら弁護士に相談する

弁護士に相談するのがメリットを以下に挙げてみました。

・適正な過失割合がわかる

・過失割合を変更できる

・示談交渉をまかせられる(10対0の場合でもOK)

・弁護士特約があれば費用負担なし

弁護士のメリット1 適正な過失割合がわかる

過失割合に納得がいかない場合でも、相手側の保険会社が提示している過失割合が適正なものなのかは、専門的な知識と過去の事故事例を基に十分に検証しなければわからないものです。

多くの交通事故で紛争の原因となる過失割合は、慰謝料だけでなく治療費や車の修理費を含むすべての賠償金に影響を与える重要な要素です。

過失割合の適正さについて、専門家である弁護士に判断してもらうことが大切です。

自分で交渉した結果でも過失割合が変わらなかった場合、時間と努力が無駄になります。

適正な過失割合を確認する意味でも、弁護士に相談してみるのは有効な手段でしょう。

弁護士のメリット2 過失割合を変更できる

弁護士が示談を交渉することで、適正な金額を提示することができ、もともとの示談金額よりも金額が増える可能性があります。

前述したとおり、慰謝料の算定基準の中で最も高い弁護士基準を用いて交渉するからです。

また、適正な過失割合を弁護士が相手方に提示することで交渉の余地が広がり、過失割合を10対0に変更できる可能性も高まります。

相手から提示された過失割合が不当だと感じるなら、慰謝料額を交渉すると同時に、過失割合を訂正してもらう交渉が必要です。

弁護士であれば、そのために必要な資料や情報を的確に用意し準備して交渉に臨むことができます。

弁護士のメリット3 示談交渉をまかせられる

先ほど説明したように、過失割合が10対0の場合は保険会社が示談交渉をしてくれなくなります。

その点、弁護士であれば、過失割合が10対0でも示談交渉を行ってくれますので、安心して任せることができます。

特に、交通事故案件が得意な経験豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

また、先述のとおり、弁護士は、慰謝料の算定基準が最も高額な「弁護士基準」で示談交渉を進めます。弁護士が根拠を示して提示する金額に相手が納得すれば、示談金を増額することも可能です。

このように、交通事故に関する紛争のあらゆる面で公正・客観的に弁護士が対処してくれますので、治療に専念することも、事故後の落ち着いた生活を取り戻すことも十分に可能になります。

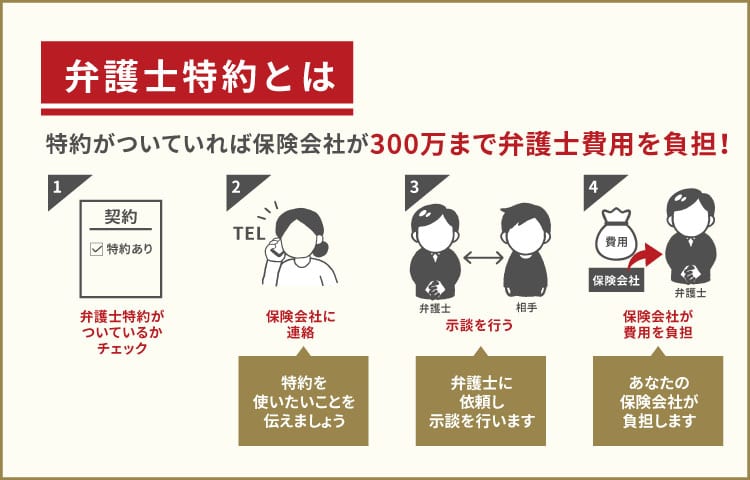

弁護士のメリット4 弁護士特約があれば費用負担なし

自動車保険にプラスして弁護士特約に加入していれば、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する費用を自身が加入する保険会社が補償してくれます。

限度額は一般的に300万円程度までと上限が決まってはいますが、弁護士への示談交渉依頼にかかる費用が補償されます。

弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、日当などの「弁護士報酬」と、交通費、収入印紙代、通信費、宿泊費など実際にかかった費用の「実費」に分けられます。

弁護士法人・響へ依頼する場合、どれくらいの料金がかかるのか紹介します。

| 費用の種類 | 料金 |

|---|---|

| 相談料 | 0円 |

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金(成功報酬) | 弁護士特約無しの場合:賠償金の11%+22万円(税込) 弁護士特約有りの場合:保険会社が定めた上限額(一般的には300万まで)まで不要 |

弁護士法人・響は、相談料と着手金が原則無料です。

報酬金は賠償金の11%+22万円ですから、たとえば、賠償請求金額が500万円の場合、弁護士報酬は55万円+22万円=77万円となります。

弁護士特約について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の過失割合10:0に関するQ&A

過失割合が10対0の場合、治療費に健康保険を使うべき?

交通事故でのケガの治療費には健康保険を使うものと考えがちですが、過失割合が10対0の場合、治療費を全額請求できる可能性があるため、健康保険を使わなくてもよいケースがあります。

公的医療保険である健康保険は、第三者行為によるケガの治療は加害者が負担すべきものとして給付対象から除外しています。

しかし、相手の保険会社が健康保険を使用するよう申し出てきたり、交通事故は自由診療とする病院があったりします。

相手が自賠責保険にしか加入していないようなケースでは、高額な自由診療にしてしまい治療費を全額支払ってもらえないケースがあることにも注意が必要です。

健康保険が使えないということではありませんので、健康保険で一時立て替えとして払うことはできます。

健康保険の利用について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

物損事故の過失割合が10対0の場合、車の修理費はどうなる?

物損事故で過失割合が10対0の場合、相手に100%の過失があることになりますから、破損した車の修理代は加害者となる相手が全額負担してくれることになります。ただその分、トラブルが多いのも事実です。

まず、過失割合が10対0ですから、被害者となった自身の保険会社は示談交渉などをしてくれません。

また修理費が車の時価額を超えても、時価額までの保険金しか出ないため、相手に差額分を払わせることが難しい点が問題です。

さらに加害者が無保険状態で、かつ支払い能力がない場合、結局自腹を切るしかなくなるケースも出てきます。

このようなトラブルを極力避ける意味でも、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

【まとめ】交通事故の過失割合10対0の事例を理解して不服があれば交渉しよう

交通事故の過失割合が10対0となる条件について、詳しく紹介しました。

交通事故に遭われた方は、自分のケースが過失割合10対0に当たるのか、10対0だと思っているけれど違うのかなど、疑問に思うこともあるでしょう。

それらの疑問を解決し、自分の過失割合が10対0になる可能性があるのか知りたいのであれば弁護士に相談してみるとよいでしょう。

交通事故による損害賠償はいくらもらえるかがわかるだけでなく、できるだけ早く示談交渉をおわらせることも期待できます。

交通事故の示談交渉を納得のいくものにしたいとお考えならば、弁護士法人・響にご相談ください。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士が対応いたします。

ご自身やご家族の保険に弁護士特約がついてある場合は、弁護士費用はほぼかかりませんので、お気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中