後遺障害診断書とは?後遺障害等級認定されるための書式と作成費用

ケガの治療を続けてきましたが完治しないため、後遺障害等級認定の申請をしようと思いますが、手続きがいまいちよくわかりません

後遺障害等級認定の申請は、後遺障害診断書を的確に書いてもらうことが重要です

後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定を受けるために必要となる書類の1つです。

交通事故によって負ったケガが完治せず症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定と認められることで、後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益などを請求することが可能です。

しかし、後遺障害等級認定は書類による審査が行われるため、きちんとした認定結果を得るには後遺障害診断書に正しく症状が反映されていることが重要です。

後遺障害等級は1級から14級までがあり、等級ごとに該当する症状が決められています。

適正な示談金(損害賠償金)を受け取るためには、実際の症状を正確に後遺障害診断書に盛り込む必要があります。

この記事では、後遺障害と認定されるための後遺障害診断書の書き方のポイントや申請手続きの流れ、認定後に受けられる補償などを解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定を受けるために必要となる書類の1つです。

交通事故が原因のケガで完治せずに症状が残ってしまったとき、医師に作成してもらいます。

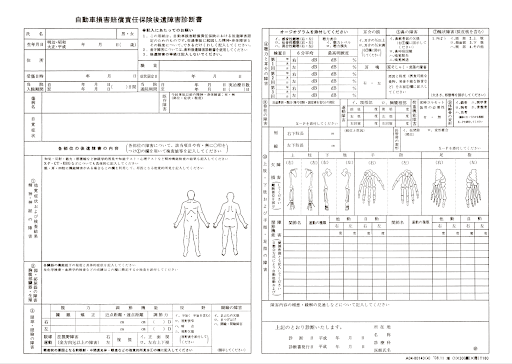

正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、診断書の内容によって認定される後遺障害等級に影響が出る場合があるので注意が必要です。

後遺障害の等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)などの請求が行えますが、認定される等級によって金額が大きく異なります。

そのため医師としっかりコミュニケーションをとり、後遺障害診断書に実際の症状を正しく反映してもらうことが重要です。

後遺障害慰謝料を請求するには後遺障害診断書の書き方が重要

後遺障害慰謝料をきちんと請求するためには、後遺障害診断書が必須です。

書き方次第では、適正な等級認定結果が得られない場合もあるので気をつける必要があります。

後遺障害診断書は医師に作成してもらうものですが、実際の症状が正しく反映されているかを把握するため、書き方のポイントをおさえておくことが大切です。

担当する医師が必ずしも、後遺障害診断書の書き方に詳しいとは限らないからです。

後遺障害診断書の内容に不備があり、症状が正しく記載されていなければ、本来なら認定されていたはずの等級に認定されないこともあります。

認定される等級によって、後遺障害慰謝料の金額が大きく異なるため、適正な補償を受けるためにも後遺障害診断書の記載内容をしっかりとチェックしましょう。

後遺障害等級について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

後遺障害診断書を作成できるのは診察した医師のみ

後遺障害診断書を作成できるのは、診察を行った医師だけです。

接骨院や整骨院では後遺障害診断書を作成できないので、交通事故に遭ってケガがある場合は早い段階で整形外科などを受診して、医師の診察を受けましょう。

また複数の科に通院している場合は、それぞれの科で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

自覚症状があるときはメモにまとめて、しっかりと医師に実際の症状を伝えることが大切です。

後遺障害診断書を作成できるタイミングは症状固定後

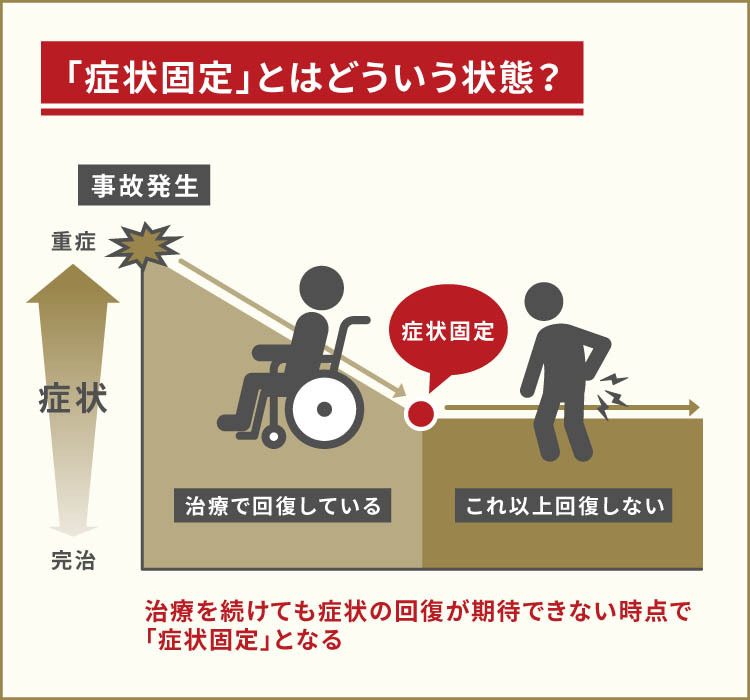

医師が後遺障害診断書を作成できるタイミングは、症状固定後となります。

症状固定とは、ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

いつ症状固定になったかは、最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

十分な治療期間を経ていなければ、有効な書類として取り扱ってもらえない可能性もあるため、まずは医師の指示に沿って必要な治療や検査を受けることが大切です。

治療内容や診断結果に不安があるときはセカンドオピニオンを求めるなど、納得がいくまでコミュニケーションをとっていくことが大事だといえます。

後遺障害診断書の書式と等級認定されやすい書き方のポイント

後遺障害診断書の内容によっては、後遺障害等級認定の申請を行っても、しかるべき等級に認定されないこともあります。

そのため、実際の症状を的確に後遺障害診断書に反映してもらうためのポイントをおさえておきましょう。

納得のいく認定結果を得るためのポイントとして、次の点があげられます。

- 後遺障害診断書の書式の入手方法

- 等級認定されるための後遺障害診断書の書き方

- 適切な後遺障害診断書を書いてもらうための医師への伝え方

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

後遺障害診断書の書式の入手方法

後遺障害診断書の書式(用紙)は、自賠責保険会社から取り寄せることができます。

Webサイトからもダウンロードでき、基本的にどの自賠責保険会社であっても書式は共通しています。

書式は次のような形式となります。

氏名や住所、性別など患者の基本情報や受傷年月日、入通院期間、傷病名などが記載されます。

交通事故に遭う前から負っていた障害と事故後に負ったものは分けて記載され、ふだんの診察において医師に伝えていた自覚症状も書かれます。

また、レントゲンやMRIなどの客観的な検査データや症状が今後改善される見込みがあるかどうかなど、医師の見解が記されるのが一般的な内容です。

記載内容について不明点があるときはそのままにせず、医師に尋ねて疑問などを解消しておきましょう。

等級認定されるための後遺障害診断書の書き方

後遺障害等級認定において、納得のいく認定結果を得るには後遺障害診断書の内容を細かくチェックすることが大切です。

記載内容についてまとめると、次のとおりです。

| 記載項目 | ポイント |

|---|---|

| 患者の基本情報 | 氏名、性別、生年月日、住所、職業など |

| 受傷年月日 | 交通事故の発生日と日付が一致している必要がある |

| 入通院期間 | 転院した場合は注意が必要 |

| 傷病名 | 症状固定時に残っている症状で、治療の結果完治したものは記載されない |

| 既存の障害 | 交通事故に遭う前から負っていた障害 |

| 自覚症状 | 診察時に医師に伝えていた内容が記載されるので、日常生活において感じている症状や仕事への影響などをきちんと伝えておくことが大事 |

| 他覚症状および検査結果 | レントゲンやMRIなどの客観的な検査データの内容が記載される |

| 障害内容の増悪・緩解の見通し※ | 症状が今後改善されるかどうかの見解が医師によって記載される |

※増悪(ぞうあく)とは症状が今後ますます悪くなる見通しのことを指し、緩解(かんかい)とは症状は落ち着いているものの再発の恐れがある見通しを指します。

後遺障害診断書を的確に作成してもらうには、日頃から感じている症状を医師に対して詳しく伝えることが重要です。

首の痛みや手足のしびれ、倦怠感など患者本人でなければわからないこともあるため、医師に伝えたうえで必要な検査などを行ってもらいましょう。

後遺障害診断書の記入例を紹介します。

| 記載項目 | 良い記入例 |

|---|---|

| 既存の障害 | 「関節痛で通院歴あり」などの抽象的な表現は避け「右ひざの関節痛で3ヶ月間の治療を行っている。交通事故で負った症状に既存の障害は影響していない」など、障害の程度・部位・治療期間・交通事故後の症状との関係性などを明確に書いてもらう。 |

| 自覚症状 | 「ひざに痛みがある」といった抽象的な表現は避け「階段の上り下りで右ひざの関節がいつも強く痛む」など具体的に記入してもらう。「配達業務の仕事であるため、荷物を持って階段の上り下りをする際に右ひざが強く痛み、業務に従事できない」など仕事や日常生活に影響が出ていることを明確に書いてもらう。 |

| 他覚症状および検査結果 | 「原因不明」「患部に違和感がある」といった医学的根拠がないかのような記述や抽象的な表現は避け、画像検査の結果や神経学的検査の結果にもとづいた記述を行ってもらう。 |

| 障害内容の増悪・緩解の見通し | 「予後不明」「治癒」などの表現を避け、「症状固定」「完治せず」など今後も症状が継続する見込みであることが明確にわかる表現にしてもらう。 |

後遺障害等級認定は書類による審査であるため、後遺障害診断書では症状の程度や部位、治療期間や仕事への影響などを明確に書いてもらうことが大切です。

医師とのコミュニケーションをとりやすくするために、日常生活で気づいたことは些細な点でもメモなどに残しておきましょう。

医師への伝え方1 自覚症状をできる限り詳細に伝える

後遺障害診断書を的確に書いてもらうには、まず自覚症状として把握できているものをできる限り詳しく医師に伝えましょう。

「ちょっと違和感がある程度だし、伝えないでもいいかな」

「検査でわかっているのだから、伝えなくても大丈夫だろう」

などと感じてしまう場合もあるでしょうが、医師がすべてを把握しているとは限りません。

むやみに遠慮をせずに、気になることはもれなくできるだけ具体的に伝えることが大切です。

医師への伝え方2 交通事故から症状が継続していることを伝える

後遺障害等級認定では、症状に継続性と一貫性があるかが重要なポイントになります。

交通事故に遭ってから一貫して症状があり、症状固定となる段階まで症状が継続していることを医師に伝えるのが大事です。

「なんとなく痛く感じる」といったあいまいな表現では、症状の継続性や一貫性がうまく伝わらず、自覚症状としてきちんと認識されない場合があります。

ケガの治療を行っている途中でも、日々の身体の変化についてきちんと記録を残しておくことが大切です。

医師への伝え方3 追加の検査が必要な場合は受ける

後遺障害等級認定においては、治療目的以外での検査が必要な場合があるので、追加の検査が必要かどうかを医師に尋ねてみましょう。

病院で診察を受けると、医師から検査を受けるよう指示されることがあります。

しかし、受診時の検査はあくまで今後の治療方針を決めるためのもので、後遺障害となる症状を見つけるためのものではない場合もあります。

たとえば、交通事故の症状としてよく見られるむちうちの場合、症状があるかを確認する神経学的検査があります。

検査結果のデータは、後遺障害等級認定において重要な意味を持つものなので、必要に応じて受けることが大切です。

記載内容に不備がないが確認する

後遺障害診断書の作成そのものは医師が行いますが、書かれている内容に不備がないかはご自身でも確認したほうがよいでしょう。

医師に任せきりにしてしまうと自覚症状などが正しく記載されずに、後遺障害等級認定において不利になる可能性があります。

本来認定されるはずの等級よりも低ければ、その分だけ後遺障害慰謝料などが少なくなる恐れがあるため、慎重にチェックすることが大切です。

記載内容が適切でなかったり、空欄があったりする場合はその旨を医師に伝えて訂正してもらいましょう。

後遺障害診断書の作成費用と期間

後遺障害診断書の作成費用は病院によって異なりますが、一般的には5,000~10,000円程度です。

診断書の作成費用は後遺障害の等級認定を受けられれば加害者側に請求可能ですが、認定されなかった場合は自己負担となるので注意しましょう。

作成にかかる期間も医師によって対応は違ってきますが、早ければ数日程度で作成してもらえます。

ただし、場合によっては1ヶ月程度かかることもあるので、作成にどれくらい期間がかかるのかを事前に尋ねておくとよいでしょう。

後遺障害診断書を医師が書いてくれない?その理由と対処法

後遺障害診断書は患者からの求めがあった場合には、医師は正当な理由がなければ拒むことができないと法律で定められています。

第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

しかし、実際には今後の治療で回復が見込まれる場合や後遺障害がないと言われた場合など、作成に応じてもらえないケースもあります。

もしも、医師から作成を拒まれてしまったときは、冷静に対応することが大切です。

それぞれのケースごとに、どのような対応をすべきか解説します。

今後の治療で回復が見込める場合

今後の治療で回復が見込めると診断された場合は、完治もしくは症状固定となるまで待ちましょう。

後遺障害診断書は症状固定後のタイミングで作成を依頼するものなので「まだ症状固定とはいえない」などと言われたときは、治療に専念することが大事です。

症状固定となってから、改めて後遺障害診断書の作成を依頼してみましょう。

後遺障害がないと言われた場合

治療後に「後遺障害ではないので後遺障害診断書は作成できない」と拒否される場合もあります。

理由としては、

- ・症状が残っているが後遺障害といえるほどでもないと判断した

- ・医師が後遺障害についてあまり詳しくない

というようなケースがあげられます。

このような場合はすぐに諦めてしまわずに、自覚症状を改めて伝えて粘り強く対応してみましょう。

またどうしても対応してもらえないときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

第三者に間に入ってもらうことで、状況が改善することもあります。

治療を途中でやめた・転院した場合

治療を途中でやめたり、転院した場合は後遺障害診断書の作成を拒まれることがあります。

病院にあまり通っていなかった場合には、しばらく通院をしてから経過を見る必要があります。

接骨院や整骨院に多く通って、病院に通院する頻度が低かった場合は注意しましょう。

また転院をしたばかりだと後遺障害診断書の内容を書くだけの情報が少なく、作成できないと言われることがあります。

以前、通院をしていた病院から治療記録を取り寄せたうえで、改めて作成を依頼してみましょう。

医師が交通事故の後遺障害等級認定に詳しくない場合

医師が後遺障害についてあまり詳しくなく、患者の症状を後遺障害と呼ぶほど重いものではないと考えている場合もあります。

後遺障害は等級ごとに該当する症状が決められているため、当てはまる症状があるなら申請手続きが行えるものです。

そのため自覚症状をきちんと伝えたうえで、後遺障害等級認定に必要な検査などを行ってもらえるように伝えましょう。

医師とのコミュニケーションがなかなか取りづらいと感じるときは、後遺障害に詳しい弁護士に相談をしてみるのも1つの方法です。

後遺障害診断書の作成や後遺障害等級認定で困ったら弁護士へ相談しよう

後遺障害診断書の作成や後遺障害等級認定で困ったときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。

後遺障害診断書の記載内容によって、後遺障害の等級が変わったり認定されない場合があるので、不安がある場合はあらかじめ弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談・依頼することでどのようなメリットを得られるのかを解説します。

後遺障害等級認定の申請・請求をサポートしてくれる

後遺障害等級認定の申請や、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)の請求も弁護士に任せることができます。

弁護士に依頼することで、治療に関することや後遺障害診断書の書き方についてもアドバイスをもらえるため、納得のいく後遺障害等級に認定される可能性が高まります。

また後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合に再審査依頼(異議申立)をする場合にも、追加の検査データに関するアドバイスや書類の作成などを弁護士に任せることが可能です。

交通事故でケガをして症状が残った場合は、交通事故案件の解決実績豊富な弁護士に依頼をして、納得のいく形で申請手続きを進めてみましょう。

弁護士法人・響は示談交渉専任チームと医療顧問が後遺障害等級認定をサポート

弁護士法人・響には、数多くの交通事故案件を解決してきたノウハウが蓄積されています。

ご依頼いただくと、経験豊富な弁護士やスタッフによる示談交渉専任チームが、交通事故の発生直後から解決までをフルサポートいたします。

そのため、相手方の保険会社との示談交渉は安心してお任せいただけます。

また、医師免許を所有する医療顧問と連携しているため、症状にあわせた治療方針のアドバイスや、損害賠償請求に必要な書類作成を医学的な知見からもサポートします。

特にケガの治療後も症状が残った場合は、後遺障害等級認定のサポートもいたします。

交通事故における適正な示談金(損害賠償金)の請求や、相手方の保険会社との面倒な示談交渉は、弁護士法人・響にお任せください。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

弁護士に依頼することで、慰謝料をはじめとする損害賠償金を増額できる可能性があります。

慰謝料を計算する基準には、

- ・自賠責保険基準

- ・保険会社独自の計算基準

- ・弁護士基準(裁判基準)

があります。

このうち最も高額になる可能性があるのが、弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士に依頼をした場合には、弁護士基準(裁判基準)をもとにして慰謝料などの損害賠償金を請求できます。

そのため一般の方がご自身で交渉した場合より、高額の損害賠償金を受け取れる可能性が高いといえます。

交通事故の被害に対する適正な補償を受けるために、弁護士に依頼をするメリットは大きいのです。

保険会社との示談交渉の手続きを任せられる

弁護士に依頼することで、相手方の保険会社との示談交渉のほとんどを任せることができます。

示談交渉はさまざまな書類の準備や損害賠償金の計算、相手方保険会社とのやりとりが必要ですが、これらを弁護士に任せることができます。

一般の方が相手方の保険会社と交渉すると、過失割合や損害賠償金額など、納得できないものになる可能性が高いといえます。

また威圧的、横柄な態度をとられる場合もあり、ストレスを感じることもあるでしょう。

法律の知識と交渉力を備えた弁護士なら、示談交渉を任せられるだけでなくこのような場面でも頼りになる存在といえます。

弁護士に依頼することで、ご自身の負担が大幅に軽減するメリットを感じられるでしょう。

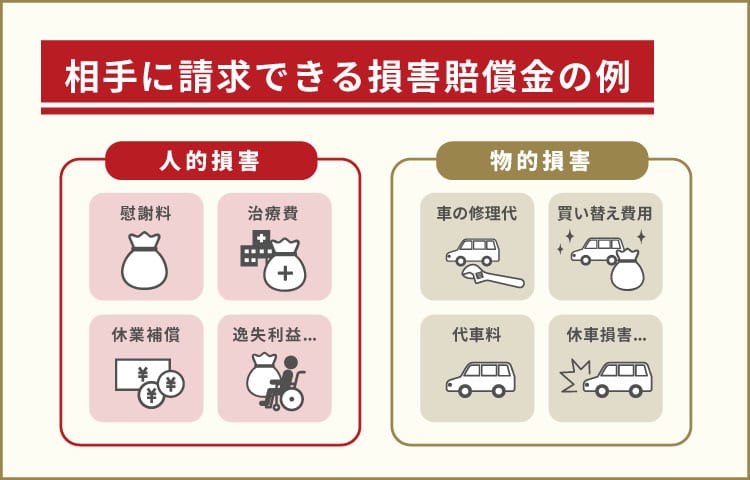

慰謝料以外の損害賠償金を請求できる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料以外にもさまざまな項目の損害賠償金を請求できます。

相手方の保険会社が、すべての損害賠償項目を提示するとは限りません。

休業損害や逸失利益などは払ってくれない、あるいは低い金額を提示されるといったことも考えられます。

弁護士に依頼をすることで、請求できる損害賠償金を漏れなく請求できる可能性が高まります。

後遺障害診断書の作成後から認定までの流れ

医師に後遺障害診断書を作成してもらった後は、後遺障害等級認定の手続きを進めることになります。

申請方法は

- ・事前認定(加害者請求)

- ・被害者請求

の2種類があります。

事前認定は、交通事故の相手(加害者)自身が加入する保険会社が、自賠責に後遺障害等級を確認する方法で、後遺障害診断書を提出すればその後の手続きは相手方の保険会社が行ってくれます。

手続きとしては簡単なのが特徴ですが、提出した書類に不備があってもそのまま手続きが行われてしまうため、実際の症状よりも低い等級で認定される可能性があります。

一方、被害者請求はご自身で相手方の自賠責保険に対して請求を行う方法です。

請求に必要な書類をすべて自分で集める必要があり、手間や時間がかかります。

しかし、納得がいくまで提出書類を入念に集められるので、実際の症状に沿った形で認定結果を得られる可能性が高まります。

どちらの申請方法も、自賠責保険を経由して損害保険料率算出機構という審査機関で審査が行われます。

審査にかかる期間としては1~3ヶ月程度であり、認定結果は自賠責保険を通じて伝えられます。

事前認定(加害者請求)と被害者請求における後遺障害等級認定の流れを、以下で紹介します。

事前認定の場合の後遺障害等級認定の流れ

事前認定(加害者請求)における後遺障害等級認定の手続きは、相手方の保険会社に対して後遺障害診断書を提出し、必要な手続きを進めてもらいます。

〈事前認定の後遺障害等級認定の流れ〉

症状固定と診断されてから、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

↓

後遺障害診断書を相手の任意保険会社に提出します。

↓

任意保険会社が書類をそろえ、自賠責保険を経由して損害保険料率算出機構に調査を申請します。

↓

損害保険料率算出機構が審査を行い、保険会社(自賠責保険→任意保険会社)に認定結果が伝えられます。

↓

任意保険会社から被害者に、認定結果が通知されます。

手続きとしては簡単なのが特徴ですが、提出した書類に不備があってもそのまま手続きが行われてしまうため、実際の症状よりも低い等級で認定される可能性があります。

審査機関での審査が完了すると認定結果が送られてくるので、適正な等級に認定されたかを確認しましょう。

※この記事では「加害者=過失割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失割合が小さい交通事故の当事者」としています。

被害者請求の場合の後遺障害等級認定の流れ

被害者請求の場合も、症状固定後に医師に依頼をして後遺障害診断書を作成してもらいます。

〈被害者請求の後遺障害等級認定の流れ〉

症状固定と診断されてから、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、検査結果の資料など必要書類を被害者自身が収集します。

↓

そろえた書類を相手の自賠責保険に提出します。

↓

自賠責保険が損害保険料率算出機構に書類を提出します。

↓

損害保険料率算出機構が審査を行い、自賠責保険に認定結果が伝えられます。

↓

自賠責保険から、被害者宛に認定結果が通知されます。

事前認定とは異なり、申請に必要な書類をすべて自分でそろえなければならないので、以下の書類を準備しましょう。

- 後遺障害診断書

- 検査データの資料(レントゲン・MRIなど)

- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書

- 休業損害証明書・確定申告書の控えなど

- 印鑑証明書

- 委任状(家族や専門家に委任する場合)

被害者請求の場合は書類集めに時間や手間がかかるので、症状固定となったら早めに準備に取りかかることが大事です。

後遺障害等級認定の手続き方法や流れについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

後遺障害等級に納得できない場合は異議申立できる

後遺障害の等級認定は中立的な機関によって審査されますが、必ずしも納得のいく結果となるわけではありません。

認定結果に納得がいかない場合は自賠責保険に対して再審査(異議申立)を請求することが可能です。

その後は「損害保険料率算出機構」で審査されます。

異議申立に必要なものは「異議申立書」と添付書類です。

等級認定手続きの場合と同様に、保険会社に必要書類を提出して再審査の結果を待つ形となります。

再審査にかかる期間は、おおむね1ヶ月~3ヶ月程度となっています。

異議申立を行う際に気をつけておきたいポイントは、単に異議申立書を提出するだけでは認定結果を覆すのが困難である点です。

異議申立書のほかに、新たな事実を裏付ける検査データや診断書、医師の意見書などの書類を添える必要があります。

後遺障害は等級ごとに当てはまる症状が細かく分けられているので、症状に該当する根拠を書類によって示すことが重要です。

異議申立でも納得いかない場合は「自賠責保険・共済紛争処理機構」へ

異議申立を行っても納得のいく結果を得られないときは「自賠責保険・共済紛争処理機構」の紛争処理制度を利用する方法もあります。

この制度は一度しか利用できませんが、申請が受理されれば紛争処理委員会で審査が行われ、調停結果が伝えられます。

損害保険料率算出機構が公表している「自動車保険の概況」(2020年度版)によれば、後遺障害として認定される割合は全体の5%程度となっています。

また、異議申立については審査件数1万1,585件に対して、等級変更が認められたのは1,747件となっており、割合としては全体の約15%です。

参考:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2020年度版」

後遺障害等級認定を受けると申請できる損害賠償金と補償

後遺障害の等級が認められると、相手方に対して示談金(損害賠償金)を請求したり、公的支援制度を活用できたりします。

請求可能な損害賠償の項目や公的支援制度についてまとめると、以下のとおりです。

- 後遺障害慰謝料

- 後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)

- 障害年金

- 障害者手帳

- 労災年金

- 介護料の支給

- 傷病手当金

- 生活福祉資金貸付制度

- 失業手当(基本手当)

それぞれの補償内容について、さらに詳しく解説します。

後遺障害慰謝料を請求できる

後遺障害として認められれば、等級ごとに「後遺障害慰謝料」の請求が可能です。

等級が1つ異なるだけでも金額は大きく異なるため、後遺障害診断書を正しく作成してもらうことが欠かせません。

また、同じ等級でも計算基準が違えば、請求できる金額は異なります。

計算基準には自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)があるので、どの程度金額が異なるのかをチェックしておきましょう。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)* |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 9級 | 249万円 | 690万円程度 |

| 8級 | 331万円 | 830万円程度 |

| 7級 | 419万円 | 1,000万円程度 |

| 6級 | 512万円 | 1,180万円程度 |

| 5級 | 618万円 | 1,400万円程度 |

| 4級 | 737万円 | 1,670万円程度 |

| 3級 | 861万円 | 1,990万円程度 |

| 2級 | 998万円 | 2,370万円程度 |

| 1級 | 1,150万円 | 2,800万円程度 |

※自賠責保険では、1級・要介護で1,650万円、2級・要介護で1,203万円となります。

※弁護士基準(裁判基準)は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」日弁連交通事故相談センター東京支部編(通称:赤い本)に基づきます。

上記のように計算基準のなかでは「弁護士基準(裁判基準)」が高額になります。

弁護士基準は、弁護士に依頼をした場合や裁判を行った場合に参考とされる基準です。

後遺障害の慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

逸失利益を請求できる

後遺障害等級認定によって、後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)を請求できます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来受け取れることができたであろう収入を指します。

計算式は次のとおりです。

後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)=年間の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者の場合は「症状固定時の年齢から67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います。

基礎収入とは交通事故に遭う前の収入であり、労働能力喪失率とは後遺障害が残存することでどれくらいの労働能力が失われたかを示すものです。

そして、労働能力喪失期間とは労働能力の低下がどれくらいの期間続いているかを表すものであり、原則として67歳までの範囲で計算をします。

逸失利益の具体的な金額は、年齢や職業などによって異なるため、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

逸失利益について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

公的支援制度の利用が可能になる

後遺障害の等級認定を受けると、相手方に対する損害賠償請求だけでなく、公的な補償を受けることもできます。

さまざまな種類の補償が用意されているので、後遺障害の程度や生活状況に応じて必要な支援制度を活用してみましょう。

各支援制度の特徴について、詳しく解説します。

障害年金

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事が制限されるようになったときに給付を受けられる仕組みです。

国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を受給できます。

障害厚生年金に該当する状態より軽い障害が残ったときは、一時金である障害手当金を受け取ることが可能です。

直近1年間で保険料の未納期間がなく、障害等級表の1~3級(国民年金の場合は1級もしくは2級)に該当していれば受給できます。

なお、障害基礎年金または障害厚生年金(1級・2級に限る)の受給を受ける場合、年金保険料の納付が免除されます。

参考:日本年金機構

障害者手帳

障害者手帳とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を総称した名称です。

どの種類の手帳を持っていても、障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援制度が受けられます。

身体障害者手帳は1~6級までの障害に対して交付されます。

7級の場合は障害が2つ以上ある場合などに交付対象となります。

また、精神障害者保健福祉手帳は1~3級まであり、医師が作成した診断書を提出したうえで2年ごとに更新する必要があります。

労災年金

労災年金とは、労災保険で定められた傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金の3種類の年金の総称です。

業務上の労働災害の場合は「補償」という言葉が付きますが、通勤中の労働災害の場合は付かないルールとなっています。

傷病年金は労働災害によって療養を開始してから1年6ヶ月が経過した日、またはその日以降に受給要件に該当した場合に受給できます。

障害年金は先に述べたとおり、障害の程度に応じて年金または一時金が受給できる仕組みです。

そして、遺族年金は労働災害によって亡くなられた労働者の遺族に対して支給されます。

労災保険や労災年金について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

介護料の支給

介護料は交通事故が原因で重度の後遺障害を負った方が、日常生活において常時または随時介護が必要な場合に支給されるものです。

介護を必要とした月の自己負担額に応じて、受給資格の種類ごとに金額の範囲が定められています。

介護料の支給対象となるサービスは、ホームヘルプサービスや訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、デイサービスなどです。

介護用品の購入、レンタルなどの費用についても上限額の範囲内で支給されます。

傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に社会保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

病気やケガのため仕事を休み、勤務先から十分な報酬が得られない場合に支給されます。

会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降の休んだ日に対して支給される仕組みです。

1日あたりの支給額は、「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×3分の2」で計算されます。

支給期間については、支給開始日から通算して1年6ヶ月間となっています。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支え、在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

各市区町村の社会福祉協議会が窓口となっており、世帯状況や必要とする資金に応じた貸付けなどを行っています。

資金の貸し付けによる経済的な援助に加えて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援に取り組んでいます。

総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類があり、目的に応じた利用が可能です。

失業手当(基本手当)

失業手当(基本手当)とは、雇用保険の被保険者が勤務先を離職した場合に支給されるものです。

離職時の年齢や雇用保険に加入していた期間、離職の理由などによって給付日数が決められます。

急な解雇などの理由で再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた場合は、一般の離職者と比べて手厚い給付日数となることがあります。

また、ハローワークで実施する職業相談のなかで、再就職をするために公共職業訓練などを受講する必要があると認められた場合は、訓練が終了するまで基本手当が支給される場合があります。

参考:ハローワーク

- 交通事故によるケガの治療を続けても完治せず、症状固定となったときには後遺障害等級認定の手続きを検討してみることが大切です。

- 該当する等級に当てはまれば、後遺障害と認定され後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)を相手方に請求できます。

- 状況に応じて公的支援制度も活用できるので、事故後の暮らしを支える大きな助けとなるでしょう。

- しかし後遺障害等級認定の手続きでは医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければならず、どのように進めていけばいいか迷うこともあるでしょう。

- また、申請方法によっては自分で集めなければならない書類が多く、手間や時間がかかって負担を感じることもあるものです。

- 弁護士法人・響なら、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、後遺障害等級認定の手続きもお任せいただけます。

- 後遺障害等級認定の手続きで困っている方や納得のいく補償を請求したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中