交通事故の慰謝料の種類にはどんなものがある?違いや算定基準について解説

慰謝料とは、交通事故でケガをした際の、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

交通事故の慰謝料には、次の3つがあります。

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料(近親者慰謝料)

入通院の日数、後遺症の有無やその程度などによって慰謝料の金額は変わります。

また慰謝料の計算方法には「自賠責保険基準」や「裁判基準(弁護士基準)」があり、誰が計算するかによって異なります。

この記事では、慰謝料の種類や納得のいく慰謝料請求のポイントなどを解説します。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています】

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

交通事故の慰謝料は3種類ある

交通事故に遭ってケガを負うと、治療のための出費をはじめ、休業による収入の減少や、万一亡くなった場合の葬儀費の支出など、さまざまな損害が生じてしまいます。

加えて、事故でのケガや入通院のために精神的な苦痛が生じます。

この被害者やその家族が受ける精神的な苦痛をお金に換算して、加害者側に負担させるというのが慰謝料です。

慰謝料には、次の3つの種類があります。

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料(近親者慰謝料)

入院・通院した場合に請求できる入通院慰謝料

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故でケガをして治療のために入院、または通院したときに、相手に請求できる慰謝料のことです。

入通院慰謝料は、入通院に要した期間をもとに計算されるため、期間が長くなるほど、慰謝料の金額も上がります。

期間とは、治療が終わってケガが完治した状態、もしくは症状固定(治療を継続しても症状が改善されない状態)にいたるまでの期間を指します。

そのため、入通院慰謝料の請求は、治療がすべて終了したあとで行うのが一般的です。

入通院慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

症状が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、ケガが完治せず症状が残ったときに、後遺障害等級認定を受けることで請求できる慰謝料のことです。

- 「後遺障害」とは

- 交通事故によってケガを受けた際、治療を継続しても改善が見られない後遺症が残ってしまうことがあります。 国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める後遺障害認定基準に該当するものであれば、後遺障害の等級認定を受けることで「後遺障害」と認められ、「後遺障害慰謝料」などの補償を受けられます。

後遺障害認定は、交通事故で負ったケガが治りきらずに、「アザが消えない」「指がうまく動かなくなった」などの後遺症が残ってしまった場合に申請手続きをします。

厚生労働省が定めている「後遺障害等級表」に当てはまる症状であれば、「後遺障害」と認められます。

障害の度合いにより等級(第1級〜第14級)が定められており、後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて異なります。

後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

死亡した場合に遺族が請求できる死亡慰謝料

交通事故によるケガが原因で被害者が亡くなった場合に請求できるのが死亡慰謝料(近親者慰謝料)です。

この場合は、亡くなった本人に対する慰謝料のほか、近親者慰謝料として被害者の父母、配偶者、子も請求することができます。

死亡慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

運転者以外が慰謝料を請求するケースも

交通事故による損害賠償や慰謝料の請求は、通常の事故では被害車両を運転していた被害者本人が加害者側に対して行いますが、以下のように運転者以外が慰謝料を請求するケースもあります。

- 事故車両の同乗者

- 被害者の家族

同乗者が慰謝料を請求するケース

自動車どうしの事故であれば、被害者側の運転者のほか、加害者、被害者の双方の同乗者もケガを負うことがあるかもしれません。

この場合の同乗者も被害者として、それぞれ損害賠償や慰謝料を請求することができます。

同乗者が請求する慰謝料にも、運転者と同様に、3つの慰謝料があり、それぞれ後述する自賠責保険基準、保険会社独自の基準、弁護士基準(裁判基準)を用いて算出されます。

なお、同乗者は、運転者と事故の加害者の双方に過失がある場合には、どちらにも請求を行うことができますが、通常は「過失割合」が高い方に請求します。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起きた際に、事故に対するお互いの責任の割合を数値で表したものです。

過失割合については下記記事で詳しく解説しています。

家族が慰謝料を請求するケース

被害者以外の人が請求するケース

寝たきりになるなど介護が必要な後遺症が残った場合は、自分で慰謝料を請求することができません。

その場合は、被害者の配偶者や親などの親族が、成年後見人等になったり弁護士に成年後見人等になってもらうなどして、被害者に代わって後遺障害慰謝料を請求することができます。

また、家族の介護が必要なほどの重度の後遺障害が残ると、家族にも精神的な損害が生じることもあります。

そうしたケースでは、被害者本人への後遺障害慰謝料とは別に、家族が近親者慰謝料を請求することも可能です。

被害者が未成年者の場合は、親などの法定代理人が慰謝料を請求することになります。

被害者が亡くなっているケース

被害者が事故で負ったケガが原因で亡くなった場合は、亡くなった被害者の配偶者や子などの遺族(相続人)が、死亡慰謝料の請求手続きを行うことになります。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の慰謝料の計算方法は?

交通事故の慰謝料の根拠となる精神的な苦痛や損害というものは、目に見えません。

また、事故によって加害者・被害者双方の状況が異なるため、どのくらいの慰謝料が適切かを事案ごとに判断するのは困難です。

そのため、慰謝料の算出にあたっては、裁判等を含めたこれまでの認定をもとにして作成された一定の基準が示されており、その基準をベースに計算するのが一般的です。

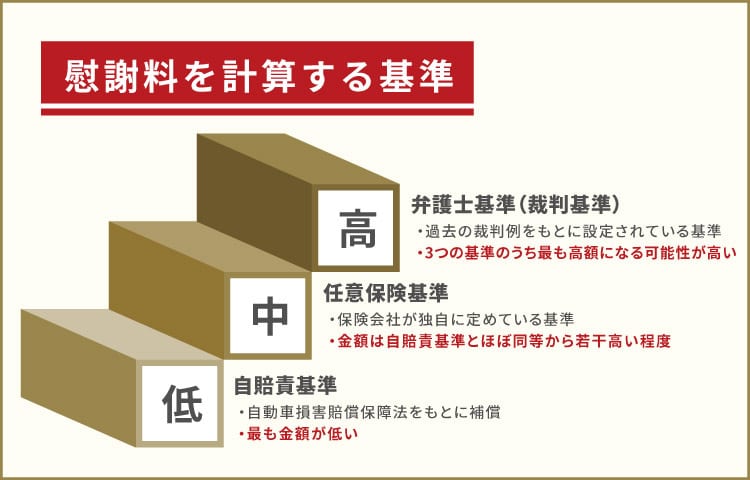

慰謝料の算出基準には、自賠責保険基準、保険会社が独自に設定した基準(任意保険基準)、弁護士基準(裁判基準)があり、「誰が計算するか」によって慰謝料の算定金額が大きく異なります。

交通事故・慰謝料の算定の種類と基準

| 自賠責保険基準 | 自賠責保険で決められた基準 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 保険会社が独自に設定している基準 |

| 弁護士基準 (裁判基準) |

過去の裁判例をもとに設定されている基準 |

自賠責保険の算定基準=自賠責保険基準

- 自賠責保険基準

自賠責保険の損害額算定の際に使用される基準のこと。

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法ですべての自動車に加入が義務付けられている保険です。

自動車事故の被害者救済を目的とし、補償される範囲は対人事故の損害賠償のみで、支払限度額は被害者1人につき次のとおりです。

■自賠責保険の支払限度額

| 損害の種類 | 支払限度額 |

|---|---|

| 傷害による損害 | 最高120万円 |

| 後遺障害による損害 | 最高4,000万円 |

| 死亡による損害 | 最高3,000万円 |

- 注意事項

- なお、自賠責保険の支払限度額には、慰謝料のほか、治療関係費や休業補償など他の損害賠償も含まれている点に注意してください。

自賠責保険基準で算出した慰謝料は、国が定めた最低限の補償額といえるでしょう。

自賠責保険については下記記事で詳しく解説しています。

保険会社独自の算定基準(任意保険基準)

- 任意保険

任意保険とは、自動車運転者が任意に加入する自動車保険のことです。

保険会社では、保険金の支払いにあたって独自に算定基準を設けています(いわゆる任意保険基準)といいます。

自賠責保険基準と同程度か、やや高い金額であることが多いです。

各社の任意保険基準は非公開となっていますが、以前は業界内で統一の算定基準が設けられていました。

任意保険基準については下記記事で詳しく解説しています。

裁判所による算定基準=弁護士基準(裁判基準)

- 弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例などをもとにした基準です。

弁護士基準(裁判基準)は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター編の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」に掲載されているものが、広く使用されています。

これらの基準のなかでも、弁護士基準(裁判基準)が最も高額になる可能性があり、自賠責保険基準と比べて慰謝料が2倍近くになるケースもあるようです。

弁護士基準(裁判基準)については下記記事で詳しく解説しています。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入通院の期間(日数)に応じて変わります。

算出基準ごとの入通院慰謝料の目安の金額をまとめると、以下のようになります。

任意保険基準による支払金額は各保険会社によって異なるため、記載していません。

■通院した場合の慰謝料の目安

| 通院期間 | 自賠責保険基準* | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|---|

| 軽傷(別表Ⅱ) | 重傷(別表Ⅰ) | ||

| 1ヶ月 | 12.9万円 | 19万円程度 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 25.8万円 | 36万円程度 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 38.7万円 | 53万円程度 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 51.6万円 | 67万円程度 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 64.5万円 | 79万円程度 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 77.4万円 | 89万円程度 | 116万円程度 |

| 7ヶ月 | 90.3万円 | 97万円程度 | 124万円程度 |

| 8ヶ月 | 103.2万円 | 103万円程度 | 132万円程度 |

| 9ヶ月 | 116.1万円 | 109万円程度 | 139万円程度 |

| 10ヶ月 | 120万円 | 113万円程度 | 145万円程度 |

*自賠責保険基準は慰謝料算定の対象となる日数を1ヶ月あたり30日として計算

*自賠責保険の傷害分の上限額は120万円までとなります。

自賠責保険の計算方法

自賠責保険の場合、慰謝料算定の対象となる日数×4,300円が支払われます(2020年3月31日以前に発生した事故については、1日につき4,200円)。

計算式は以下のとおりです。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

慰謝料の対象となる日数は、通院期間か実際に治療のために通院した日数×2のいずれか短い方となります。

あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術については、治療期間ではなく、実際に治療を行った実施術日数を用いて算出します。

自賠責保険基準の計算方法については下記記事で詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、各基準ともに、後遺障害の等級(第1級〜第14級)に応じて金額が異なります。

たとえば、交通事故によるむちうちで、痛みやしびれが残った場合は、後遺障害認定を受け、第14級の「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害に認定されるケースがあります。

この場合の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責保険基準が32万円、任意保険基準が40万円、弁護士基準(裁判基準)が110万円です。

そのほか手や足、頭部や顔面、内臓、精神的な疾患など、部位ごとの後遺症の程度によって等級が変わり、等級ごとに後遺障害慰謝料は増減します。

以下は、それぞれの基準により算出される後遺障害慰謝料の目安です。

■後遺障害等級ごとの慰謝料の目安

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円程度 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円程度 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円程度 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円程度 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円程度 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円程度 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円程度 |

| 第2級 | 998万円 (1,203万円) |

2,370万円程度 |

| 第1級 | 1,150万円 (1,650万円) |

2,800万円程度 |

※カッコ内は、介護を要する後遺障害の場合です。

※参考:自賠責保険基準は、令和2年4月1日改正自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準。

弁護士基準(裁判基準)は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」

後遺障害について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料以外にも請求できる項目がある

後遺障害に認定されることで、後遺障害慰謝料以外にも、介護のための器具や家屋の増改築費用、将来得られていたかもしれない収入に対する損害賠償金などの請求が認められています。

■慰謝料以外にも請求できる項目

| 損害賠償金の種類 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉つえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |

| 休業損害 | 休業による収入減少に対する損害賠償 |

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 逸失利益 | 将来得られたはずの収入減に対する損害賠償 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

物損事故の損害賠償金ついては下記記事で詳しく解説しています。

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料(近親者慰謝料)は、被害者が亡くなった場合、被害者の遺族が請求できる慰謝料です。

それぞれの基準で計算方法が異なり、配偶者・子・父母など近親者の有無や人数、被害者の家族の中における役割によって金額が増減します。

下表は、一家の支柱である被害者が死亡した場合の目安で、本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料を合算した金額です。

■一家の支柱が死亡した場合

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 「400万円+最大950万円」 | 2,800万円程度 |

それぞれの計算方法について解説していきます。

自賠責保険基準による死亡慰謝料

自賠責保険基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の慰謝料」と「近親者固有の慰謝料」に分けて算出されます。

被害者本人の死亡慰謝料は一律で400万円(2020年4月1日以降、2020年3月31日以前は350万円)です。

被害者遺族の慰謝料は、請求する人数によって、以下の表のように変動します。

| 慰謝料を請求する遺族の人数 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1人 | 550万円 |

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

※被害者に扶養家族がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

上記の慰謝料に、葬儀費用や逸失利益などを加算したものの上限が3,000万円と定められています。

弁護士基準(裁判基準)による死亡慰謝料

弁護士基準では、被害者・その近親者の慰謝料の両方を含んでいます。

弁護士基準(裁判基準)においても、被害者が家庭内においてどのような役割を担っていたかで以下の表のように金額が変わります。

| 被害者の家庭内の立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円程度 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |

| その他 | 2,000〜2,500万円程度 |

死亡慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

納得できる慰謝料のためには弁護士に相談を

前述のとおり、慰謝料には3種類の算定基準があり、弁護士基準(裁判基準)であれば、他の基準に比べて高額になるケースが多いです。

また、慰謝料の他にも損害賠償を請求できる項目がさまざまに存在します。

交通事故示談の知識や経験が豊富な弁護士に依頼することで、損害賠償請求の漏れをなくし、妥当な慰謝料を請求できる可能性が高くなるといえます。

また、損害賠償・慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリットは、金額面だけではありません。

相手方との示談交渉や各種手続きを弁護士に任せられるため、被害者の心理的・身体的負担を減らせます。

弁護士に依頼するおもなメリットは次のとおりです。

- 高額になる可能性の高い弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出する

- 相手方との交渉を弁護士に任せることができる

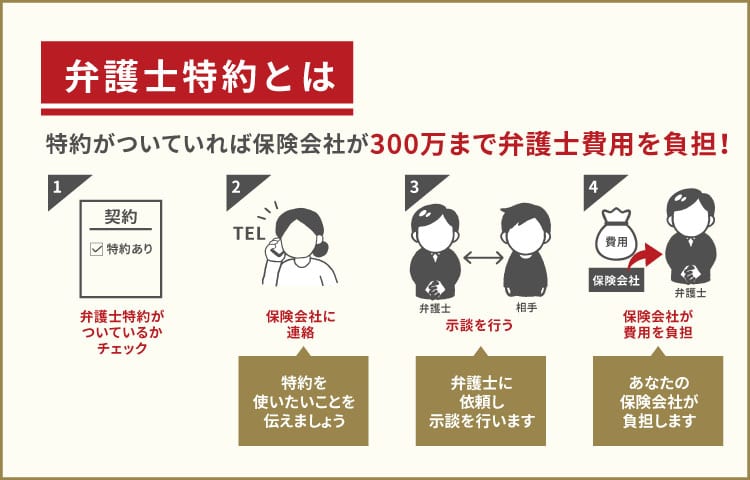

- 弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を自己負担も不要

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出してもらえる

弁護士に依頼すると、慰謝料の請求を弁護士基準(裁判基準)で行えるのが大きなメリットとなるでしょう。

弁護士基準では、多くのケースで、自賠責保険基準や任意保険基準と比べて受け取れる慰謝料が増える可能性があります。

また、ケガや後遺症の度合いが重い場合には、付添看護費、器具等購入費、家屋等改造費などを算出することで、慰謝料以外にも損害賠償の請求額が増える可能性があるかもしれません。

弁護士基準については下記記事で詳しく解説しています。

相手側の保険会社との交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や手続きに関してすべて任せられます。

特に「もらい事故」で、示談交渉をご自身の保険会社に依頼できない場合でも、弁護士に示談交渉を依頼することができます。

過失割合が0の場合は相手方への賠償責任がなく、ご自身の保険会社が関与する余地がないためです。

もらい事故については下記記事で詳しく解説しています。

一般の方が保険会社との示談交渉で納得できる金額を請求するのは難しく、心理的・身体的負担も大きいといえるでしょう。

交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすれば、相手方の保険会社との交渉はもちろん、後遺障害の等級認定手続きなどのサポートも受けられます。

弁護士費用特約を利用すれば費用の自己負担が不要に

ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、一般的に300万円程度までも弁護士費用の自己負担が不要になります。

一例として、弁護士法人イージス法律事務所に依頼した場合の費用を見てみましょう。

■弁護士法人イージス法律事務所の料金例

| 料金の種類 | 料金(弁護士費用特約がない場合) |

|---|---|

| 相談料 | 0円 |

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 16万5,000円+示談金額の11%(税込) ※後払い可能です。 |

※弁護士費用特約が使えない場合は、相談料と着手金は原則無料です。弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円+相談料10万円程度の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

示談が成立したら、請求した損害賠償金から報酬金等を差し引いてお渡しするため、すぐに費用が用意できない場合でも安心してご依頼いただけます。

どのくらいの慰謝料の請求ができるのか確認するためにも、弁護士法人イージス法律事務所へお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼すると高額になる可能性がある

交通事故の慰謝料の種類には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。

弁護士基準(裁判基準)を用いて算出することで、請求できる金額が高くなる可能性があります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、一般的な方が見落としがちな慰謝料以外の損害賠償項目についても正確に算出でき、納得できる金額での請求を行うことができるのです。

弁護士費用特約を利用すれば自己負担は不要の可能性が高いので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています】

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)