【2026年版最新版】交通事故の逸失利益とは?計算方法ともらえる条件

交通事故に遭ってケガを負ったり死亡した場合は、将来的に得られたはずの収入を「逸失利益」として相手に請求することができます。

「交通事故による収入減を相手に払ってもらう」と、理解するといいでしょう。

逸失利益には、次の2つがあります。

- 後遺障害逸失利益

- 死亡逸失利益

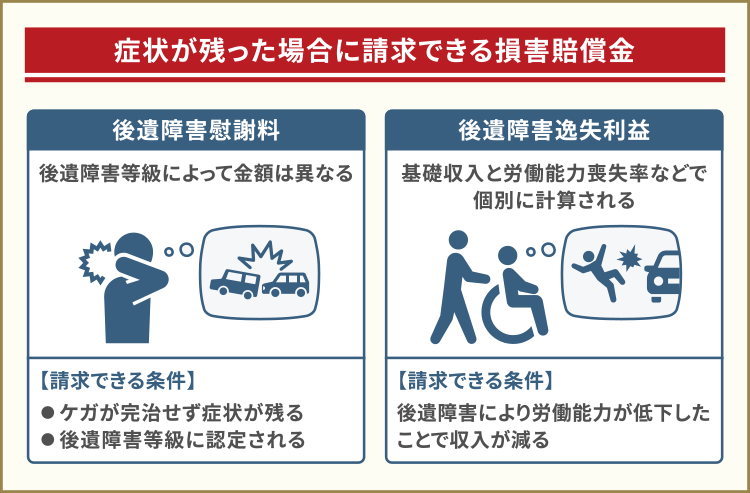

「後遺障害逸失利益」とは、後遺障害によって今まで通りの仕事ができなくなった場合の損害賠償という位置づけです。

「死亡逸失利益」は、死亡によって将来的に得られたはずの収入減に対する補償です。

逸失利益の計算は、交通事故前の収入や年齢、性別、症状などが関係するため複雑です。そのため、相手の保険会社が提示する金額が適正なのかわかりにくいでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。慰謝料や逸失利益などの適正な金額を知りたい場合は、お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料です。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

逸失利益とは?どんな時にもらえる?

「逸失利益(いっしつりえき)」とは、将来得られるはずだった収入のことです。

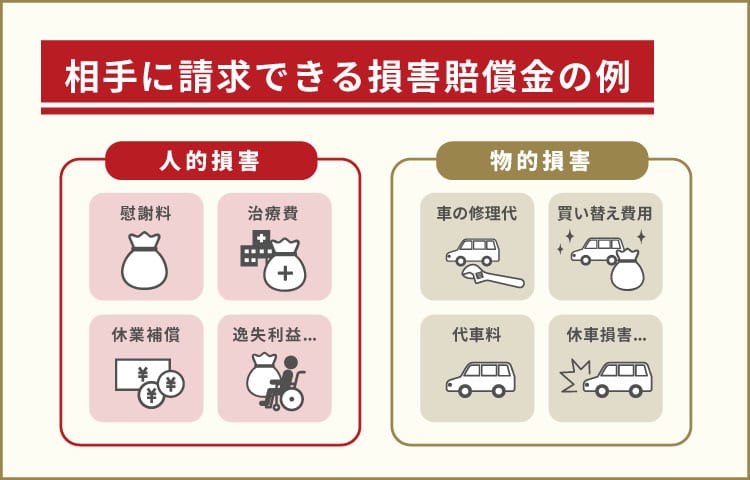

交通事故に遭い後遺障害が残り、働けなくなったり労働能力が低下したことで収入が減った場合は、損害賠償金(示談金)として相手に請求することができます。

慰謝料は事故で負った精神的な苦痛への補償であるのに対して、逸失利益は将来的な損害(消極損害)に対する補償といえます。

逸失利益がもらえるのは、次の2つのケースです。

- 後遺障害が残ったとき(後遺障害等級に認定されたとき)

- 死亡したとき

以下で詳しく解説します。

後遺障害が残ったとき

交通事故が原因で後遺障害が残り、収入が減った場合は「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害逸失利益を請求できる条件は、次の3点です。

- 後遺障害等級が認定された

- 労働能力の低下や失業などで収入がなくなった、もしくは減収した

- 将来的に働く意欲があった

後遺障害については下記記事で詳しく解説しています。

死亡したとき

交通事故が原因で被害者が死亡した場合は、その家族が「死亡逸失利益」を請求できます。

死亡逸失利益とは、死亡しなければ将来的に得られたはずの収入のことで、残された家族への損害賠償となります。

死亡慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

なお、死亡逸失利益やその他の損害賠償金を受けとれるのは、配偶者と血族の「法定相続人」に限られます。

死亡した方の配偶者は、常に法定相続人となり、逸失利益の1/2以上を受け取る権利があります。

配偶者とともに法定相続人になるのは、子や親、兄弟・姉妹ですが、次のように優先順位が決まっています。

- 子:第1順位

- 父母・祖父母:第2順位

- 兄弟・姉妹:第3順位

損害賠償金の相続については下記記事で詳しく解説しています。

逸失利益の計算は67歳まで

逸失利益は、交通事故に遭ってから67歳までの期間を「労働喪失期間」として計算します。

これは事故に遭わなければ、67歳までは働けるという考えに基づくものであり、裁判例も67歳までを基準としています。

しかし67歳を超えた方が逸失利益を受け取れないわけではなく、次のように労働喪失期間を算出します。

症状固定時の年齢が67歳以上の労働喪失期間=平均余命の1/2

平均年齢は、厚生労働省が毎年発表する「簡易生命表」をもとにします。

| 年齢 | 平均余命(男性) | 平均余命(女性) |

|---|---|---|

| 68歳 | 17.16年 | 21.71年 |

| 70歳 | 15.65年 | 19.96年 |

| 75歳 | 12.13年 | 15.74年 |

| 80歳 | 8.98年 | 11.81年 |

※引用:日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2025版から抜粋

上記表を元に計算すると、労働喪失期間は次のようになります。

- 68歳女性:21.71の1/2=10.855年

- 70歳男性:15.65の1/2=7.825年

- 75歳女性:15.74の1/2=7.87年

- 80歳男性:8.98の1/2=4.49年

弁護士の〈ここがポイント〉

逸失利益の計算は、事故前の収入や年齢、労働能力の算出などさまざまな要素が絡むため一般の方には難しいといえます。具体的な金額を知りたいなら、弁護士に相談してみましょう。

逸失利益をもらえないケースもある

逸失利益は、状況によっては受け取れないこともあります。

逸失利益がもらえないのは、次のようなケースが想定されます。

- 後遺障害の等級が低く、交通事故後の収入が減っていない

- 将来にわたって収入が減る可能性がない

将来にわたって収入が減る見込みがなければ、損害補償として請求が行えません。

しかし、本人が特別な努力をして収入を維持しているケースや、職業の性質によって不利益を被る恐れがあるケースでは、逸失利益の請求が認められることもあります。

【2026年最新版】逸失利益の計算方法をわかりやすく解説

前述のとおり、逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があり、それぞれ計算方法が異なります。

また、18歳未満の未就労者も計算方法が異なるので注意しましょう。

年間の基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者の場合は「67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います。

年間の基礎収入×(1-生活費控除割合)×ライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者の場合は「67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います。

具体的に計算するには、それぞれの用語についても理解しておく必要があります。

以下で最新情報をもとに詳しく解説します。

基礎収入とは

交通事故に遭う前の収入(年収)を指します。給与所得者であれば源泉徴収票や給与明細などから判断し、自営業者であれば前年度の確定申告をもとにします。

主婦(主夫)や子どもの場合は、後述する「賃金センサス」を計算基準とします。

賃金センサスとは

「賃金センサス」とは、厚生労働省が賃金統計として毎年公表しているもので、正式には「賃金構造基本統計調査」といいます。

被害者が学生や主婦などの場合には、基礎収入を計算する根拠として用います。

性別・年齢・学歴などで分けられた平均賃金を当てはめて計算します。

※参考:厚生労働省 賃金構造基本統計調査

賃金センサスの一部を以下で紹介します。

| 年齢 | 男性年収額 | 女性年収額 |

|---|---|---|

| 20~24歳 | 351万5,300円 | 318万300円 |

| 25~29歳 | 439万3.300円 | 381万1,600円 |

| 30~34歳 | 503万5,900円 | 397万8,200円 |

| 35~39歳 | 564万2,900円 | 413万4,600円 |

| 40~44歳 | 613万2,100円 | 424万1,600円 |

| 45~49歳 | 651万2,400円 | 437万2,900円 |

| 50~54歳 | 685万200円 | 441万1,000円 |

| 55~59歳 | 605万2,700円 | 432万6,300円 |

| 60~64歳 | 461万6,400円 | 357万2,800円 |

| 65~69歳 | 411万9,400円 | 301万2,300円 |

| 年齢 | 男性年収額 | 女性年収額 |

|---|---|---|

| 20~24歳 | 363万8,700円 | 308万3,300円 |

| 25~29歳 | 405万9,700円 | 318万3,400円 |

| 30~34歳 | 456万6,100円 | 331万9,400円 |

| 35~39歳 | 487万9,600円 | 340万4,200円 |

| 40~44歳 | 528万6,200円 | 349万2,600円 |

| 45~49歳 | 561万5,600円 | 367万3,200円 |

| 50~54歳 | 583万2,600円 | 374万8,200円 |

| 55~59歳 | 588万6,900円 | 371万7,700円 |

| 60~64歳 | 439万6,800円 | 313万9,300円 |

| 65~69歳 | 348万9,400円 | 282万9,200円 |

| 年齢 | 男性年収額 | 女性年収額 |

|---|---|---|

| 20~24歳 | 354万1,700円 | 340万800円 |

| 25~29歳 | 471万2,100円 | 419万7,100円 |

| 30~34歳 | 542万4,000円 | 452万3,400円 |

| 35~39歳 | 636万5,200円 | 491万100円 |

| 40~44歳 | 696万1,000円 | 515万8,100円 |

| 45~49歳 | 759万5,900円 | 546万5,800円 |

| 50~54歳 | 825万0,000円 | 588万700円 |

| 55~59歳 | 855万100円 | 615万3,300円 |

| 60~64歳 | 603万5,300円 | 487万100円 |

| 65~69歳 | 526万3,600円 | 422万4,500円 |

※引用:日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2025版」

労働能力喪失率とは

「労働能力喪失率」とは、後遺障害を負ったことで労働能力が失われた割合を示す数値です。

自賠責保険では、後遺障害等級ごとに次のように喪失率が決められています。この数値には法的効力はないため、逸失利益の計算時には参考として扱われます。

たとえば、労働が不可能な状態となる後遺障害第1級~3級の労働喪失率は100%となりますが、むちうちなど一般的な労働がおおむねできる場合は5~14%(第12級~14級と想定)となります。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

実際には、被害者の年齢や職業、後遺障害の部位、後遺障害によって受ける不利益などを総合的に判断して労働能力喪失率は決められます。

・10歳男の後遺障害(併合10級)につき13級以上の身体傷害が5つもあることを勘案して18歳から67歳まで40%の労働能力喪失を認めた。(大阪地判平元9.19)

※引用:日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準 29訂版」

ライプニッツ係数とは

逸失利益は、本来は将来にわたり継続的に受け取る収入を一括で受け取ることになります。そのため利息(中間利息)を差し引いた適正な金額に修正されます。

その際の計算に使用される係数が「ライプニッツ係数」です。係数は、年齢=労働能力喪失期間によって異なります。

年齢が若いほどライプニッツ係数が高いため、逸失利益も高額になるのです。

| 年齢 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|---|

| 20歳 | 49年 | 25.025 |

| 25歳 | 42年 | 23.701 |

| 30歳 | 37年 | 22.167 |

| 39歳 | 28年 | 18.764 |

| 44歳 | 23年 | 16.444 |

| 49歳 | 18年 | 13.754 |

| 54歳 | 15年 | 11.938 |

| 59歳 | 13年 | 10.635 |

| 64歳 | 11年 | 9.253 |

| 69歳 | 9年 | 7.786 |

※引用:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」から抜粋

※令和2年3月31日より前に発生した交通事故は係数が異なります。

なお、むちうちの場合の労働能力喪失期間は、次のように制限される例が多いです。

- 後遺障害第12級:10年=ライプニッツ係数8.53

- 後遺障害第14級:5年=ライプニッツ係数4.580

逸失利益の計算例

実際の逸失利益の目安を知るには、具体例を参考にするといいでしょう。

ここでは、いろいろな条件で計算した後遺障害逸失利益の例を紹介します。

会社員の計算例

〈例1〉40歳男性:約6,157万円

- 年収600万円

- 後遺障害第7級

600万円(基礎収入)×56%(労働能力喪失率)×18.327(ライプニッツ係数)=6,157万8,720円

このケースでは、後遺障害逸失利益として約6,157万円を受け取れる計算となります。

〈例2〉25歳女性:約1,393万円

- 年収420万円

- 後遺障害第12級

420万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×23.701(ライプニッツ係数)=1,393万6,188円

このケースでは、後遺障害逸失利益として約1,393万円を受け取れる計算となります。

※概算のため必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

専業主婦の計算例

〈例1〉30歳女性:3,086万円

- 年収なし

- 後遺障害第9級

397万8,200円(賃金センサス)×35%(労働能力喪失率)×22.167(ライプニッツ係数)=3,086万4,665円

このケースでは、後遺障害逸失利益として約3,086万円を受け取れる計算となります。

〈例2〉55歳女性:637万円

- 年収なし

- 後遺障害第14級(むちうち)

432万6,300円(賃金センサス)×5%(労働能力喪失率)×4.580(ライプニッツ係数)=637万7,054円

むちうちによる後遺障害第14級の場合は、労働能力喪失期間を5年(ライプニッツ係数4.580)として計算します。そのため後遺障害逸失利益は約637万円となります。

※概算のため必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

逸失利益も手軽に計算できる慰謝料計算機

当メディアに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、慰謝料や逸失利益を簡単に計算できます。

- ・怪我の程度

- ・通院・入院期間

- ・後遺障害等級

- ・年齢

- ・年収

を入力することで、すぐに慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益を表示します。

〈画面サンプル〉

慰謝料計算機のご利用は無料です。個人情報の入力は不要ですので、お気軽にお試しください。

各費用の計算結果

| 入通院慰謝料 | |

| 後遺障害慰謝料 | |

| 後遺障害逸失利益 |

総額

※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

慰謝料計算機については下記記事で詳しく解説しています。

逸失利益の計算・請求は弁護士法人イージス法律事務所にご相談を

前述したとおり逸失利益の計算は、後遺障害等級と年齢、職業などさまざまな条件を勘案し個別に計算する必要があります。

そのため、ご自身で適正な金額を計算することは難しいといえます。

逸失利益の適正な金額を把握したい場合は、弁護士法人イージス法律事務所にご相談ください。

逸失利益の計算・請求だけでなく、後遺障害の等級認定手続きや、慰謝料の示談交渉まで幅広く対応します。

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

弁護士に依頼するメリットを、以下で紹介します。

後遺障害の等級認定申請をサポート

逸失利益をしっかり請求するには、まずは後遺障害等級が適正に認定される必要があります。

弁護士法人イージス法律事務所では、後遺障害の等級認定手続もサポートします。

医師免許を所有する医療顧問と連携しているため、症状にあわせた治療方針のアドバイスや、後遺障害診断書の書き方なども医学的な知見からアドバイスします。

後遺障害等級の認定申請には、医師による後遺障害診断書やMRI画像など、後遺障害を証明するための的確な書類が必要です。

ご自身で手続きを進めることはできますが、書類の不備などで後遺障害に認定されなかったり、想定より低い等級となってしまう可能性もあります。

弁護士に依頼することで、納得のいく等級に認定される可能性が高くなります。

後遺障害診断書については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料などの示談金の増額が期待できる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料など示談金(損害賠償金)を増額できる可能性が高くなります。

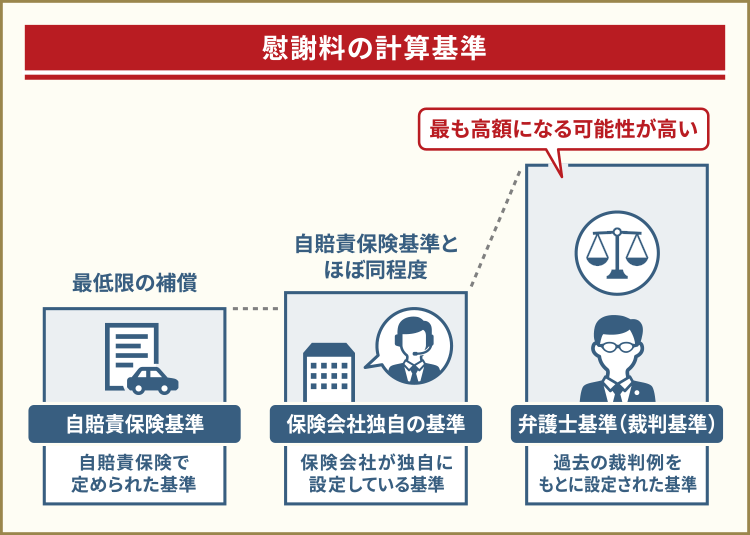

これは、損害賠償金の計算基準としては最も高くなりやすい「弁護士基準(裁判基準)」での請求が可能なためです。

慰謝料を計算する基準には、次の3つがあります。

- 自賠責保険基準

- 保険会社独自の基準

- 弁護士基準(裁判基準)

相手側の保険会社が提示する損害賠償金は「保険会社独自の基準」で計算されますが、これは最低限の補償である「自賠責保険基準」とほぼ同水準と想定されます。

また弁護士に依頼することで、「治療関係費」や「休業損害」「車の修理代」などの項目も、漏れなく相手方へ請求することができます。

弁護士基準については下記記事で詳しく解説しています。

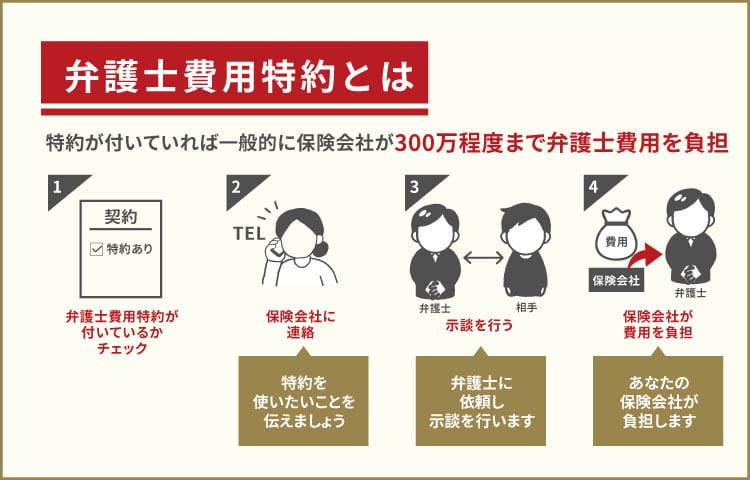

弁護士費用特約を使えば費用負担は不要に

ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているなら、弁護士費用の自己負担は不要になることが多いでしょう。

弁護士費用特約は、保険会社が弁護士費用を300万円程度を上限として補償してくれるサービスです。

弁護士法人イージス法律事務所でも、弁護士費用特約が利用できます。弁護士費用特約がない場合でも、相談料・着手金は無料なので、安心してご依頼いただけます。

| 相談料 | 0円 |

|---|---|

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 16万5,000円+示談金額の11%(税込) |

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

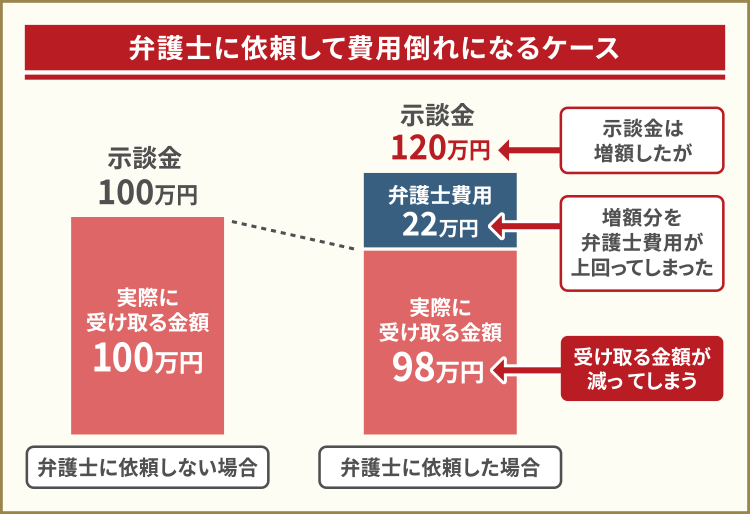

また、弁護士費用を支払うことによって最終的に得られる損害賠償金(示談金)が減ってしまう「費用倒れ」が懸念される場合は、ご相談時にお伝えします。

費用倒れについては下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

逸失利益はいくらもらった?裁判例を紹介

交通事故で後遺障害の等級認定された場合は、逸失利益はいくらもらえるのでしょうか。

実際の裁判で下された、判決の例をご紹介します。

裁判例1 後遺障害3級で約8,605万円の逸失利益

後遺障害3級の逸失利益について、実際に起こった交通事故裁判例をもとに紹介します。

・後遺障害等級:第3級

・事故発生時の年齢:17歳

・後遺障害逸失利益:8,605万9,619円

・事故の概要

後続車から追突された事故であり、被害者(当時17歳)が事故の影響によって高次脳機能障害になったとして争われた裁判です。裁判所は後遺障害逸失利益として、8,605万9,619円を認定しました。

上記裁判例の逸失利益の計算は、次のようになります。

499万8,700円(賃金センサスによる平均賃金)*×100%(労働能力喪失率)×17.2164(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)=8,605万9,619円

*平成10年全年齢平均賃金

後遺障害が重いほど逸失利益として請求できる金額も多くなるため、症状に見合った等級認定を受けることが大切です。

裁判例2 高齢者の死亡で約1,134万円の逸失利益

交通事故によって被害者が亡くなってしまったケースです。

高齢者の死亡逸失利益については、次のような判例があります。

・事故発生時の年齢:75歳

・死亡逸失利益:1,134万788円

・事故の概要

歩行中の被害者(当時75歳)が車に追突されて死亡した事故です。亡くなられた方は専業主婦として家事を担っており、死亡逸失利益の請求が認められました。

上記裁判例の逸失利益の計算は、次のようになります。

319万1,900円(賃金センサスによる平均賃金)*×(1-0.3)×5.0757(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)=1,134万788円

※生活費控除率30%・就労可能年数6年として計算

*平成26年女性70歳以上の平均賃金

上記の裁判例のように、専業主婦として生活を支える中心的な役割を担っていれば、死亡逸失利益の請求が行えることもあります。

裁判例3 学生の死亡で約5,080万円の逸失利益

事故当時学生の場合は、交通事故に遭わなければ将来的な収入を得ていたことが想定されます。

交通事故に遭って死亡した学生に対して、死亡逸失利益の請求が認められた裁判例を紹介します。

・事故発生時の年齢:17歳

・死亡逸失利益:5,080万1,691円

・事故の概要

バイクを運転していた被害者(当時17歳)が、大型貨物自動車と衝突して死亡した事故です。すでに受験が決まっており、将来的に実家の家業を継いで中心的な役割を果たすことが考慮され、死亡逸失利益が認められました。

※引用:裁判所 平成21年4月22日/仙台地方裁判所 第1民事部/平成20(ワ)566

上記裁判例の逸失利益の計算は、次のようになります。

489万3,200円(賃金センサスによる平均賃金)×(1-0.4)×17.3035(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)=5,080万1,691円

※生活費控除率40%として計算

*平成18年全労働者男女計の年収額

逸失利益についてよくある疑問と回答

逸失利益についてよくある疑問について、お答えします。

交通事故後に減収していなくても請求できる?

逸失利益は将来的な減収に対する補償ですが、交通事故後の収入が減っていなかったとしても、受け取れる場合があります。

収入を減らさないために本人が特別な努力をしていたり、後遺障害の影響によって昇進・昇格などに影響を与えたと認められるケースがあげられます。

このようなケースは相手方と高度な交渉が必要となるため、弁護士に相談されることをおすすめします。

Q.自営業の基礎収入はどうやって計算する?

逸失利益の計算には基礎収入が関係しますが、自営業者の場合は前年の確定申告書をもとに計算します。

売り上げから諸経費を除いた所得をベースとして、労働能力喪失率やライプニッツ係数をかけ合わせて算出します

事業が赤字の場合でも、過去の売り上げの推移や年齢、事業内容などをもとに判断されます。

Q.主婦や学生、無職でも逸失利益の請求は可能?

事故当時に無職であったとしても、働く意欲や能力があると認められる場合は、逸失利益の請求が可能です。

賃金センサスや以前得ていた収入をもとに、逸失利益を計算します。専業主婦(主夫)・学生・年金生活者などの方は、現在無職であったとしても請求が行えます。

主婦の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)