追突事故で慰謝料いくらもらった?通院3~6ヶ月の慰謝料相場を紹介

納得のいく慰謝料を請求するには、専門的な知識に基づく交渉が必要です。

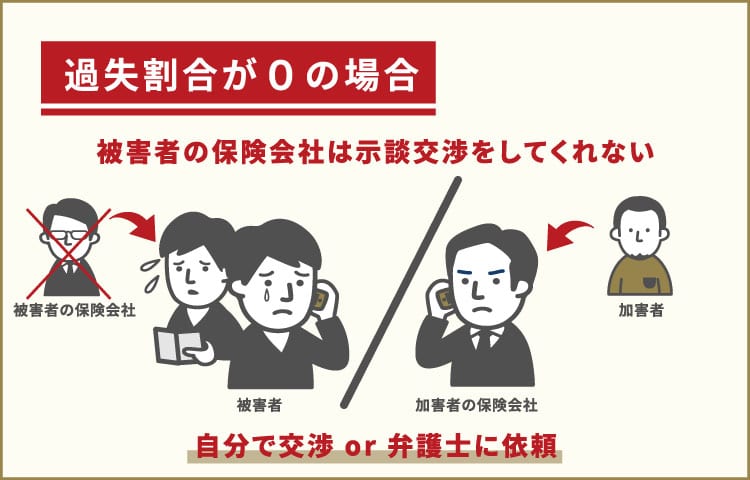

特に過失割合10対0の事故の場合、被害者自身が加入している保険会社は示談交渉に対応してくれないため、ご自身で相手と交渉をするか、弁護士への依頼が必要になります。

弁護士基準(裁判基準)での適切な慰謝料を請求するために、弁護士への相談を検討しましょう。

この記事では、追突事故での慰謝料の相場や計算方法について詳しく解説します。

*弁護士基準(裁判基準)の通院慰謝料・重傷の場合の最大額

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

追突事故に遭った場合の慰謝料はいくらもらえる?

追突事故でケガを負ってしまったときには、状況に応じて慰謝料を請求できます。

交通事故に遭って請求できる可能性のある慰謝料には、おもに以下のものがあります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)…ケガがある場合

- 後遺障害慰謝料…後遺障害の等級認定をされた場合

- 死亡慰謝料(近親者慰謝料)…死亡した場合

追突事故に遭った場合は、おもに入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

通院3〜6ヶ月の慰謝料(軽傷の場合)の相場

たとえば事故で軽傷(軽症)を負い、通院期間3ヶ月、後遺症なしの場合、慰謝料は最大で53万円程度請求できることがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の額は、入院・通院日数(期間)、計算基準などによって決まります。

計算基準については、次の章で詳しく説明します。

通院期間が3ヶ月〜6ヶ月の場合で、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として受け取れる金額を紹介します。目安は以下のとおりです。

※任意保険基準は、各保険会社によって異なるため記載を省いています。

| 通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)※軽傷の場合 |

|---|---|---|

| 3ヶ月 | 25.8万円* | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 34.4万円* | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 43万円* | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 51.6万円* | 89万円程度 |

*自賠責保険基準は1ヶ月あたりの通院回数10回(慰謝料の対象日数=20日)で計算しています。

※弁護士基準(裁判基準)では別に、重傷の場合の基準も設けられています。

交通事故での慰謝料額について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

後遺障害慰謝料は、後遺症が残った場合に後遺障害等級認定手続きを行い、後遺障害と認定されることで請求できるものです。

これは14〜1級までの後遺障害等級に応じて金額が異なります。

追突事故で多い症状のむちうちの後遺症は14級、もしくは12級に認定される可能性があります。

14級・12級での後遺障害慰謝料の金額は以下のような目安になっています。

※任意保険基準は、各保険会社によって異なるため記載を省いています。

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|

| 後遺障害14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 後遺障害12級 | 94万円 | 290万円程度 |

後遺障害慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

慰謝料の額は場合によって変わりますが、実際の事例を知っておくとイメージがしやすくなるでしょう。一例として、体験談を紹介します。

【実際いくらもらったかの体験談】追突事故で3ヶ月通院、慰謝料含む損害賠償金約140万円

ここでは、追突事故によるケガで3ヶ月通院をしたケースについて紹介します。

【体験談1】53歳・女性 過失割合0:10

自宅付近でタクシーに乗車中に、後ろから来た車に追突されました。過失割合は0です。

すぐに警察に連絡をして実況見分を行ってもらい、人身事故として処理してもらいました。

腕の付け根が痛く、2・3日経ってから首の痛みが出てきたため、病院で診てもらったところ、むちうちの診断をされました。

相手方の保険会社の対応に不信感を抱いたため、早い段階で弁護士に相談をしたところ、最終的に慰謝料を含む約140万円程度の損害賠償金を得られました。

不明な点があれば弁護士に質問し、対応してもらったので早期の解決に結びついたとのことです。

追突事故は突然起こってしまうものですが、後から悔やんでしまわないためにも、事故直後の対応がとても重要です。

この事例では、警察や保険会社に速やかに連絡をしたため、人身事故として処理されています。

また、早い段階で弁護士に相談し示談交渉を行ってもらったことで納得感のある損害賠償金を得られたとのことです。

慰謝料の計算について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

交通事故の慰謝料の計算方法

ここでは交通事故で負ったケガで通院をした場合の計算方法を見ていきましょう。

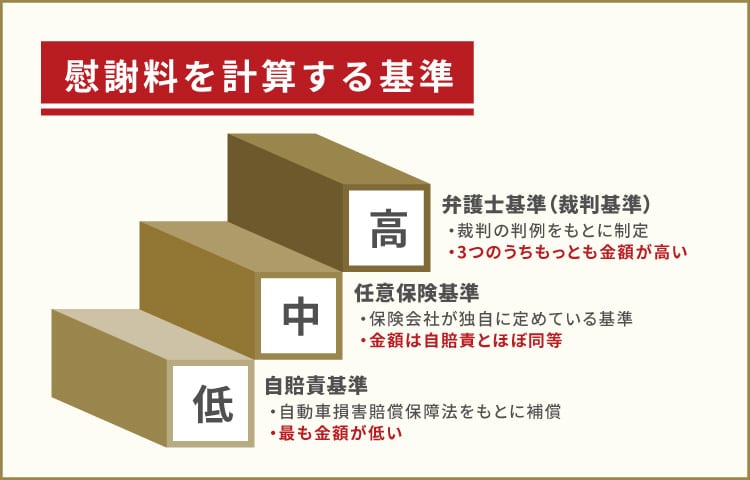

慰謝料の算出には、以下の3つの計算基準があり、どの基準で計算するかによって金額が異なります。

- 自賠責保険基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

【自賠責保険基準での計算方法】

自賠責保険基準では、通院慰謝料(傷害慰謝料)は対象日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)です。

対象日数は以下のように考えます。

- 治療期間(治療開始日から治療終了日まで)

- 実通院日数(実際に通院または入院した日数)×2

1と2を比較し、小さい方の日数が対象日数になります。

【任意保険基準での計算】

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている基準です。金額の相場は、自賠責保険基準と同等もしくは若干多い程度と想定されます。

【弁護士基準(裁判基準)での計算】

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。

軽傷、重傷で別の基準が設けられており、軽傷の場合の通院慰謝料(傷害慰謝料)目安は以下のようになっています。

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円程度 |

| 2ヶ月 | 36万円程度 |

| 3ヶ月 | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 89万円程度 |

| 7ヶ月 | 97万円程度 |

| 8ヶ月 | 103万円程度 |

| 9ヶ月 | 109万円程度 |

| 10ヶ月 | 113万円程度 |

| 11ヶ月 | 117万円程度 |

| 12ヶ月 | 119万円程度 |

※入院なし・通院のみの場合の例

※実際の慰謝料額は相手方との話し合いによって決められるため、異なる場合があります。

※弁護士基準(裁判基準)では別に、重傷の場合の基準も設けられています。

以上からわかるように、他の基準と比較して弁護士基準(裁判基準)は納得できる慰謝料を得られる可能性が高いといえます。

同じ通院期間であっても、計算方法によって慰謝料額が異なる点を押さえておきましょう。

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

交通事故の慰謝料計算における「軽傷」はどんなケガ?

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料計算では、「軽傷」と「重傷」という分類があります。軽傷とは、他覚症状のない打撲や捻挫、むちうちなどをさします。

軽傷に該当しないケガは「重傷」に該当し、軽傷とは別の基準で慰謝料が計算されます。

軽症(軽症)の場合の慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

ケガがないときは慰謝料が請求できないことが多い

交通事故の被害に遭ってもケガがない場合は、人身事故ではなく「物損事故」として取り扱われます。

ケガがない事故では、慰謝料を請求できないケースが多くを占めます。

なぜなら、物のみが被害を受けた場合は、物的損害の賠償によって精神的苦痛も慰謝されることになると一般的に考えられているためです。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料は、交通事故によってケガをした場合の痛みや入通院の手間、後遺障害が残り等級認定を受けた時などの精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

ケガのない物損事故では、車両の損害費用や代車使用料、事故で破損した荷物の補償などが受けられます。

事故直後はケガがないと思っていても、後から症状が表れてくることもあるので、痛みや違和感があれば念のため病院で診察を受けておくようにしましょう。

警察による実況見分では物損事故(物件事故)と取り扱われても、必要な手続きを行えば、後から人身事故に切り替えることもできます。

物損事故から人身事故への切り替えについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

- 注意事項

- 弁護士法人・響ではケガのない方は、ご依頼の対象外とさせていただいています。

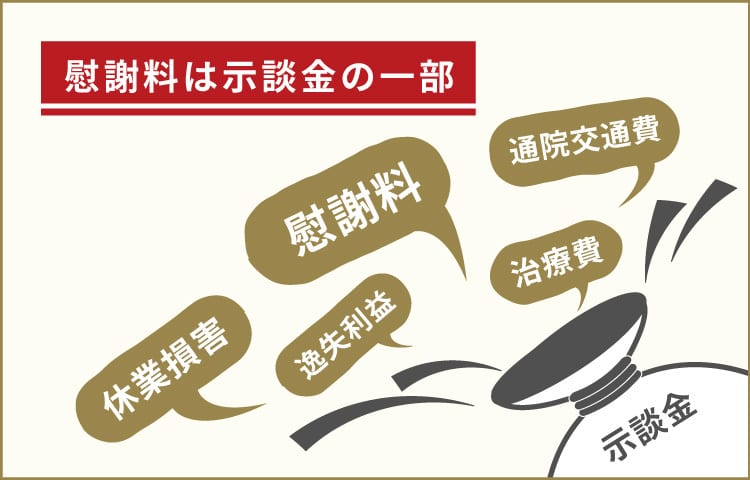

追突事故で慰謝料以外に受け取れる示談金もある

追突事故で請求できる示談金(損害賠償金)には、慰謝料以外にもさまざまなものがあります。

慰謝料以外に受け取れる示談金とその種類

実は慰謝料は、請求できる示談金のうちの一項目です。

相手に請求できる可能性が高いものとして、以下のような項目があげられます。

- 器具等購入費費

- 通院交通費

- 付添看護費

- 家屋等改造費

- 葬儀関係費

- 休業損害

- 車両破壊による損害費用

- 逸失利益

- 着衣や積み荷等の損害に関する費用

治療にかかる費用はもちろん、通院のための交通費、後遺症が残ったことで自宅のバリアフリー化が必要な場合などにはそのための費用なども請求できます。

壊れた車両の修理にかかった費用、交通事故が原因で破損したものの費用、ケガによって仕事を休まざるを得なかったときの休業損害についても請求可能です。

また、ケガの影響で労働能力が低下もしくは喪失してしまった場合は、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入に対する補償として逸失利益の請求も行えます。

事故の状況やケガの程度によって請求できる項目や金額に違いはありますが、被った損害に対する補償をもれなく主張していくことが大切です。

示談金(慰謝料)の種類について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

休業損害は支払われない可能性もあるので注意

「休業損害」とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休まなければならなくなったときに、休まずに働くことができていれば得られたはずの収入の減少に対する損害賠償です。

休業損害は専業主婦(主夫)でも請求できるものであり、基本的な仕組みを把握していないと受け取り損ねてしまう補償の1つだといえます。

休業損害の計算は、次のとおりです。

【自賠責保険基準の場合】

自賠責保険基準で計算する場合は、収入額や職業に関わらず一律で計算されます。

1日あたり6,100円×休業日数

※休業損害証明書などの資料から1日あたり6,100円を超えることが明らかなときは、1日あたり1万9,000円までを限度として請求可能です。

休業損害は労災保険とは異なるものなので、自営業者や主婦(主夫)でも請求できる点を押さえておきましょう。

【弁護士基準(裁判基準)】

実際の収入をもとにした計算になります。

1日あたりの収入日額×休業日数

給与所得者の場合、事故に遭う前の3ヶ月分の給与から1日あたりの収入日額を割り出します。

たとえば、3ヶ月分の給与額の合計が90万円で80日の休業日数だったときの計算は以下のようになります。

(90万円÷90日)×80日=80万円

休業損害はご本人の収入額や職業によって異なるものであり、自営業の場合は確定申告書をもとに計算します。

専業主婦(主夫)の場合は、厚生労働省が公表している「賃金センサス」の平均給与を考慮して計算します。

休業損害について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

納得のいく慰謝料金額にするには?

追突事故では、自分で相手側の保険会社と示談交渉を進めなければならないので、思うような結果を得られない場面も少なくありません。

そこで検討したいのが弁護士への依頼です。

弁護士に依頼することで高い基準の慰謝料で請求できる

保険会社から提示された慰謝料額に納得できない場合、弁護士に依頼をすることで増額できる可能性があります。

増額の可能性がある理由は、弁護士に依頼をすれば弁護士基準(裁判基準)で請求できるからです。

前述のように慰謝料の計算には3つの基準があり、弁護士基準(裁判基準)が最も高くなる可能性があります。

そのため弁護士に依頼をすることで、納得できる慰謝料を請求できる可能性は高まります。

交通事故案件に豊富な解決実績がある弁護士に依頼をすることで、示談交渉や後遺障害の等級認定手続きなどのサポートをもらえます。

ケガの治療を続けながら1人で対応するのは難しい面があるので、弁護士のサポートを受けることで負担を減らせるはずです。

個別の事情や事故状況に応じて対応してもらえるため、慰謝料以外の項目についても見落としがなく請求できるでしょう。

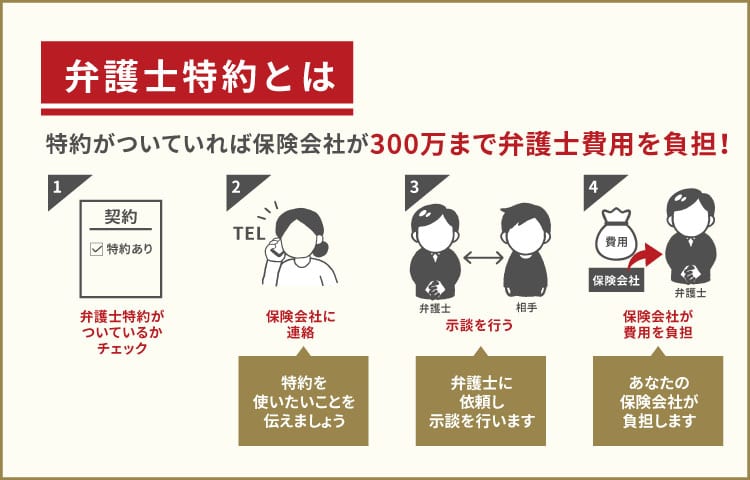

弁護士費用特約(弁護士特約)があれば弁護士費用の自己負担は不要の場合も

弁護士に依頼をするメリットが理解できても、実際に依頼をするとなれば費用面が気になってしまうものです。

ご自身やご家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の自己負担が不要となる場合があります。

弁護士費用特約とは、一般的に上限300万円程度までの弁護士費用を保険会社が補償してくれるサービスです。

自動車保険にかぎらず、生命保険や火災保険などに特約が付いていれば利用できる可能性があります。

弁護士費用特約を利用したからといって、次年度の保険料や等級に影響は出ません。

保険に加入をしてから時間がたっていると特約の有無を忘れている場合もあるので、事故に遭ってしまったら保険会社へ確認するとよいでしょう。

弁護士費用特約について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

追突事故では自身が加入する保険会社は示談交渉してくれない

追突事故に遭った際は、ご自身が加入する任意保険会社に示談交渉を任せられないので注意が必要です。その理由は「過失割合」にあります。

追突事故の場合、一般的に自身の過失割合は0となる

追突事故では、追突された側の過失割合は一般的に0になることが多いです。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が発生した原因について当事者双方の責任割合を表すもので、話し合いによって決められます。

話し合いはお互いが加入する保険会社どうしで進めますが、追突事故の場合は注意が必要です。

過失割合が0(ご自身):10(相手)場合は、ご自身が加入する任意保険会社は事故相手に対して補償すべき損害が存在しません。

そのためご自身が加入する保険会社は示談交渉に対応してくれず、ご自身で相手と交渉をすることになります。

一般の方が保険会社と示談交渉を進めるのは容易ではない場合があり、慰謝料や損害賠償金なども相手側が提示に納得できない場合もあります。

示談交渉で困ってしまったときは、交通事故案件の豊富な解決実績がある弁護士に相談してみましょう。

過失割合と示談交渉について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

【体験談】過失割合が0で保険会社が示談交渉をしてくれなかった

追突事故ではご本人の過失割合がゼロとなるため、加入する任意保険会社に対応してもらえません。

保険会社のサポートを受けられなかった方のケースについて見ていきましょう。

【体験談2】59歳・女性・過失割合0:10

自家用車で帰宅中に赤信号で停車していたら、後ろから来たトラックに追突されました。

警察に届け出を行ったものの過失割合は0(自身):10(相手)となったため、契約している任意保険会社からは一切アドバイスをもらえず、すべて1人で対応することになりました。

病院ではむちうちと診断され、相手の保険会社から示談金は振り込まれましたが、対応が不誠実で印象が悪かったです。

加入する保険に弁護士費用特約を付けていなかったので弁護士には依頼を行いませんでしたが、この事故をきっかけに弁護士費用特約を付けました。

追突事故で過失割合が0(ご自身):10(相手)となる場合、ご自身が加入する保険会社からサポートを受けられません。

そのため、相手側の保険会社と直接やりとりを行わなければならず、不安を感じてしまうことも多いものです。

いざというときのために自動車保険に「弁護士費用特約」を付けておけば、弁護士費用の自己負担が不要になる可能性もあります。

追突事故の慰謝料についてのよくある質問

Q1. 通院はどれくらいの頻度ですればよい?

通院頻度はあくまでも医師の判断によるものですが、適度な頻度で通院するとよいでしょう。

通院期間が長いのに通院回数が極端に少ないと「本当に治療の必要があったのか?」と疑われてしまう可能性もあります。

骨折など経過観察を必要とするものであれば、通院頻度が少なくても全期間を通院期間に含めて計算するケースもあります。

Q2. 示談金はいつもらえる?

慰謝料を含めた示談金を受け取れるのは示談が成立した後になり、約2~3週間程度の時間がかかります。

保険会社から送られてくる示談書に署名・押印をして、事務処理の手続きが済んでから指定の口座に振り込まれます。

示談金が振り込まれる時期について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】

【まとめ】追突事故で納得できる慰謝料を得るには弁護士に相談しよう

追突事故の被害に遭って過失割合が0の場合は、ご自身が加入する任意保険会社に示談交渉を任せられないので注意が必要です。

一般の方が保険会社を相手に交渉するのは難しく、思うように示談をまとめるのが難しく感じてしまうものです。

また慰謝料以外にも休業損害など請求できる項目も多いので、的確に請求することは難しい場合もあります。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすれば、保険会社とのやりとりや示談交渉を任せられます。

面倒な手続きをサポートしてくれるので、時間的・心理的な負担を軽減できるはずです。

弁護士法人・響では、交通事故案件に豊富な実績とノウハウを持った弁護士が親身になって相談に対応します。

相談料・着手金は無料(弁護士特約がない場合)ですので、交通事故のお悩みはお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中