交通事故で3ヶ月通院したら慰謝料はいくら?相場と計算方法を解説

「交通事故のケガで3ヶ月通院した…慰謝料はいくらもらえるの?」

交通事故に遭ってケガを負った場合は、相手側に慰謝料を請求できます。

通院3ヶ月の場合は、最大で73万円*請求できる可能性があります。

しかし納得のいく慰謝料を請求するためには、慰謝料についての基本的な仕組みや注意点を理解しておく必要があります。

この記事では、交通事故によって3ヶ月通院した場合の慰謝料額を中心に、慰謝料の計算方法や納得のいく慰謝料の請求方法などを紹介します。

*弁護士基準(裁判基準)の通院慰謝料・重傷の場合の最大額。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場は最大73万円

交通事故の被害に遭ってケガをした場合、相手方に対して慰謝料を請求できます。

ケガを負ったときに請求できるのは「入通院慰謝料」であり、通院期間によって慰謝料額は変わってきます。

慰謝料の計算方法は、

- 自賠責保険基準

- 弁護士基準(裁判基準)

- 各保険会社が独自に設定している基準(任意保険基準とも呼ばれます)

があり、計算の仕方によって受け取れる慰謝料額は違ってきます。

交通事故で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の最大額は、次のようになります。

自賠責保険基準:最大38.7万円*1

弁護士基準(裁判基準):最大73万円*2

*1 通院期間90日で実通院日数が45日以上の場合

*2 通院慰謝料(重傷)の場合

自賠責保険基準の慰謝料は通院3ヶ月で最大38.7万円

「自賠責保険基準」は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいた計算基準です。

計算方法については後述しますが、通院3ヶ月の場合の入通院慰謝料は最大38.7万円となります。

※通院期間90日で実通院日数が45日以上の場合

交通事故の被害者を保護して、最低限の賠償を行うことを目的としています。

〈自動車損害賠償保障法の条文〉

(この法律の目的)

第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。(原文ママ)

通院・入院にかかわらず補償額は同じであり、自賠責保険の傷害分の支払い限度額は治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円です。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は軽傷と重傷で異なる

「弁護士基準(裁判基準)」は、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の基準額で、過去の裁判例に基づいて設定されています。

入院と通院では慰謝料額は異なり、ケガの程度(重傷・軽傷)によっても違ってきます。

軽傷とは打撲やむちうちなどの場合であり、重傷とは骨折などを指します。

それぞれの慰謝料額について、さらに詳しく見ていきましょう。

【弁護士基準(裁判基準)】むちうちなど軽傷の場合は通院3ヶ月で53万円程度

むちうちなどの軽傷の場合、弁護士基準(裁判基準)による通院3ヶ月の慰謝料額は53万円程度です。

| 通院期間 | 通院慰謝料額 |

|---|---|

| 3ヶ月 | 53万円程度 |

※慰謝料額は目安です。

入院の場合は別の基準があるので、詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。

交通事故で入院したら慰謝料相場はいくら?損しないためのポイント

骨折など重傷の場合は通院3ヶ月で73万円程度

骨折などの重傷の場合、弁護士基準(裁判基準)による通院3ヶ月での慰謝料額は73万円程度です。

| 通院期間 | 通院慰謝料額 |

|---|---|

| 3ヶ月 | 73万円程度 |

※慰謝料額は目安です。

弁護士基準(裁判基準)について、詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?他の基準と表で比較

任意保険基準は存在しない?

入通院慰謝料の計算においては、自賠責保険基準や弁護士基準(裁判基準)とは別に、各保険会社や共済が独自に設定している基準や計算方法もあります。

これらは「任意保険基準」などと呼ばれており、おおむね自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)の中間程度とされています。

しかし、実際の基準値や計算方法は各保険会社や共済によって異なるため、統一的な基準となるものがあるわけではありません。

慰謝料について説明したWebサイトなどでは、任意保険基準と紹介されていることも多いですが、現在、統一的な基準としての任意保険基準と呼べるものは厳密には存在しない

といえます。

かつて存在した「旧任意保険支払基準」のなごりでこのように紹介されているに過ぎません。

具体的に「通院XX日で慰謝料XX万円」などと紹介することはできないため、本記事では原則として任意保険基準や旧任意保険支払基準については記載していません。

交通事故で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険基準では、入通院慰謝料の計算において決められた計算方法があります。

また、弁護士基準(裁判基準)においても、軽傷・重傷の場合など目安となる計算方法が存在します。

自賠責保険基準、弁護士基準(裁判基準)とは別に、各保険会社や共済が独自に設定している慰謝料の基準や計算方法もありますが、ここでは割愛します。

自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)の各計算方法について、詳しく解説します。

自賠責保険基準の計算方法

自賠責保険基準における慰謝料額の計算は、次の式に当てはめて算出します。

慰謝料の対象となる日数×4,300円*

*2020年3月31日以前は4,200円

慰謝料の対象となる日数とは、

・治療期間

・実通院日数×2

を比較して少ない方の日数を採用します。

〈慰謝料の計算例1〉

治療期間が3ヶ月で実通院日数が40日間の場合

・治療期間:90日

・実通院日数:40日×2=80日

となるので「実通院期間=80日」が慰謝料の対象となる日数となります。

この場合の慰謝料額は

4,300円×80日=34万4,000円

となります。

〈慰謝料の計算例2〉

治療期間が6ヶ月で実通院日数が100日間の場合

・治療期間:180日

・実通院日数:100日×2=200日

となるので「治療期間=180日」が慰謝料の対象となる日数となります。

この場合の慰謝料額は

4,300円×180日=77万4,000円

となります。

自賠責保険基準についてくわしくは下記の記事をご参照ください。

「交通事故でもらう自賠責保険の慰謝料はいくら?早く受け取る方法は?」

弁護士基準(裁判基準)の計算方法

弁護士基準(裁判基準)による計算では、軽傷と重傷のそれぞれで目安となる慰謝料額の基準があります。

通院期間ごとの慰謝料額をまとめると、次のとおりです。

| 通院期間 | 通院慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 3ヶ月 | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 89万円程度 |

| 7ヶ月 | 97万円程度 |

| 8ヶ月 | 108万円程度 |

| 9ヶ月 | 109万円程度 |

| 10ヶ月 | 113万円程度 |

※慰謝料額は目安です。

| 通院期間 | 通院慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 3ヶ月 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 |

| 7ヶ月 | 124万円程度 |

| 8ヶ月 | 132万円程度 |

| 9ヶ月 | 139万円程度 |

| 10ヶ月 | 145万円程度 |

※慰謝料額は目安です。

慰謝料額は「慰謝料計算機」を使えば、おおよその目安をシミュレーションすることができます。

ケガの程度や通院期間など、数項目を入力するだけで計算できるので、ぜひ活用してみましょう。

慰謝料計算機でシミュレーション

むちうちで後遺症が残れば後遺障害慰謝料を請求できる場合がある

むちうちと診断されて後遺症が残った場合は、「後遺障害慰謝料」を請求できる場合があります。

単に後遺症が残ってしまっただけでは請求できず、後遺障害の「等級認定」を受ける必要があるので注意が必要です。

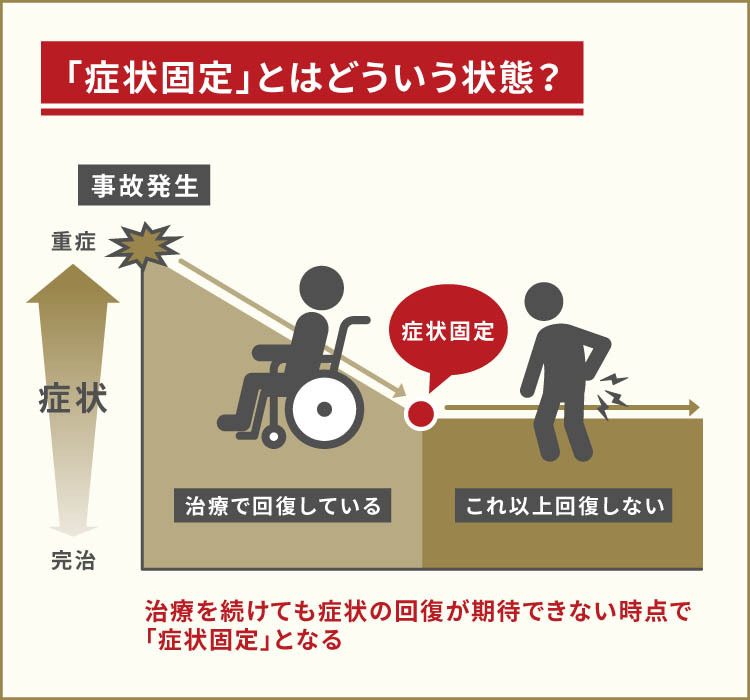

「後遺障害等級認定」は、「症状固定」となってから手続きを行うものであり、症状によって等級が定められています。

- 「症状固定」とは

- 治療を継続しても、それ以上の症状の改善が見込めない状態をいいます。

むちうちの場合であれば、後遺障害14級もしくは12級に該当する可能性があるので、目安となる慰謝料額を確認しておきましょう。

以下でくわしく説明します。

むちうちで後遺障害12級に認定されたら後遺障害慰謝料は最大290万円

むちうちで後遺障害の12級と認定された場合、弁護士基準(裁判基準)であれば最大290万円の後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 12級 | 94万円 | 290万円程度 |

後遺障害12級の症状の認定基準としては

局部に頑固な神経症状を残すもの

とされており、これを「他覚的所見」によって証明しなければなりません。

他覚的所見により証明するとは、画像所見(レントゲン、MRIなど)、各種検査所見などにより、症状の原因が客観的に証明できることをいいます。

整形外科などの病院で診察を受け、できればレントゲンやMRIなどの画像検査を行っておいたほうがよいでしょう。

むちうちで後遺障害14級に認定されたら後遺障害慰謝料は最大110万円

むちうちで後遺障害の14級と認定されたときは、弁護士基準(裁判基準)で最大110万円の後遺障害慰謝料を受け取れる場合があります。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円程度 |

後遺障害14級の症状の認定基準は、

局部に神経症状を残すもの

であり、神経系統の障害が医学的に推定され説明ができるものとされています。

等級認定手続を行う際に、自覚症状を示す資料を提出する必要があります。

症状の推移や治療の経過も重要になってきますので交通事故でケガを負って通院を始めたら、医師に自覚症状をきちんと伝え指示に従って必要な検査を受けてみましょう。

後遺障害慰謝料について、詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

後遺障害等級認定をわかりやすく解説!申請方法と補償制度について

交通事故で慰謝料請求するときに気をつけるべきポイント

交通事故の慰謝料請求では、適正な慰謝料額を受け取るために、いくつか気をつけておいた方がよい点があります。

治療の進め方や示談を行うタイミングなどに見落としがあると、納得のいく形で慰謝料の請求が行えない場合があるからです。

気をつけておきたいのは、次のような3つです。

- ●症状固定する前に通院をやめない

- ●保険会社から治療打ち切りを打診される場合もある

- ●早めに弁護士に相談する

以下でくわしく説明します。

症状固定する前に通院をやめない

原則としてケガの治療は完治もしくは症状固定となるまで、しっかりと行うことが大切です。

治療期間に間が空いてしまうと、交通事故とケガとの間の因果関係が認められなくなる可能性があり慰謝料請求に支障が出てしまうこともあるので注意しておきましょう。

医師に自覚症状などをきちんと伝えた上で、医師の指示に従って治療を受け、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査を受けることも大事だといえます。

治療がある程度進んだとしても、治療を終了してよいかは自分で判断をするのではなく、医師や弁護士などに相談をしてみましょう。

保険会社から治療費打ち切りを打診される場合もある

治療を続けていると、相手の保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されることがあります。

打ち切りとなるとその後の治療費は自費での負担になるため、慎重に判断をするのが大事です。

治療費の打ち切りを伝えられてどのように対応するかは、自分で判断をするのではなく、第三者に意見を求める方がよいでしょう。

状況に応じて適切な対応方法は異なるため、医師や弁護士にアドバイスを求めることが大切です。

保険会社とのやりとりに困った場合は、自分ひとりで悩んでしまわずに、相談をする方がスムーズな解決につながるはずです。

早めに弁護士に相談する

交通事故に遭った場合、早めに交通事故案件に豊富な解決実績がある弁護士へ相談をすることも検討してみてください。

まずはしっかりと治療を行うことが大事ですが、相手側の保険会社とのやりとりが負担となったり、保険会社の提示する条件をそのまま受け入れてしまい、悔むことになるケースもあるためです。

いったん示談が成立すると、原則として後から覆せないため、適正な補償を受けられない場合もあるでしょう。

早めに弁護士に相談することにより、適切なアドバイスを受けることができます。

交通事故で3ヶ月通院した場合に慰謝料以外に請求できる損害賠償金とは

交通事故で相手に請求できる慰謝料は、数ある損害賠償金の一つです。

損害賠償金には受けた損害の程度や内容によって、さまざまなものがあります。

慰謝料以外のおもな損害賠償金の種類は、以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用など |

| 逸失利益 | 後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

上記のように多岐にわたりますが、次に「休業損害」と「逸失利益」について、くわしく説明します。

仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

ケガの治療などで仕事を休んだときは、相手方に対して「休業損害」を請求できます。

休業損害は、交通事故によるケガのためにやむなく休業した場合に、本来休業しなければ得られたはずの失われた収入に対する補償を意味しています。

具体的な計算方法としては、自賠責保険基準の場合では

1日あたり6,100円*×休業日数

で算出します。

*2020年3月31日以前は5,700円

1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるときは、最大で1.9万円までの補償を受けられます。

ただし、自賠責保険の傷害分の支払い限度額はケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円までとなっているので注意しましょう。

弁護士基準(裁判基準)における休業損害は、

1日あたりの基礎収入×休業日数

で算出をします。

1日あたりの基礎収入は、事故に遭う3ヶ月前の期間に得ていた収入の平均額をとるのが一般的です。

給与所得者の方であれば給与明細書、自営業者の方であれば確定申告書などの書類をもとに計算を行います。

休業損害は主婦(主夫)や学生も請求できる

休業損害は専業主婦(主夫)や学生でも請求することは可能です。

事故に遭う前に無収入であったからといって、休業損害を受けられないわけではありません。

ただし、無収入の場合は基礎収入の根拠となるものがないため、代わりに厚生労働省が公表している「賃金センサス」を用います。

賃金センサスは産業や企業規模、性別などでカテゴリ分けされており、平均賃金を知ることができます。

休業損害について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

交通事故の休業損害の計算方法は?主婦や学生・自営業も請求可能!

後遺障害等級が認定されると逸失利益を請求できる

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られるはずだった収入のことです。

逸失利益には

・後遺障害が残ったときに請求できる「後遺障害逸失利益」

・死亡したときに請求できる「死亡逸失利益」

の2種類があります。

後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があり、事故前に得ていた収入額や年齢などが関係します。

後遺障害を負うことで、どの程度の労働能力が失われたかは等級ごとに細かく決められており、等級によって請求できる金額にも幅があります。

交通事故で多く見られるむちうちの裁判例を見ていきましょう。

■後遺障害12級(年収500万円・37歳)のケース

後遺障害逸失利益 597万1,000円

500万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×8.53(労働能力喪失期間10年に対するライプニッツ係数)=597万1,000円

※金額はあくまで一例です。

むちうちの場合は、一定の期間が経過すると症状が軽くなる可能性があるとされており、労働能力喪失期間が短くなる傾向があります。

後遺障害14級で3~5年程度、12級で5~10年程度が目安です。

逸失利益の計算は専門的な知識が必要ですし、準備しなければならない書類も多くあります。

早めに弁護士に相談をして、適正な金額の逸失利益を計算することが大切です。

逸失利益についてくわしくは下記の記事もご参照ください

「逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた」

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭って慰謝料を請求する場合は、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談すると、さまざまなメリットがあります。

自分で慰謝料請求の手続きを行うこともできますが、相手の保険会社とのやりとりや必要な書類を集める作業など、手間や時間がかかって大変です。

また法律的な知識も必要になるため、納得のいく形で慰謝料請求を行うなら弁護士に相談をする方がスムーズだといえます。

弁護士に相談・依頼することで、おもにつぎのようなメリットがあります。

- ・弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

- ・保険会社との示談交渉や手続きを任せられる

- ・慰謝料以外の賠償金を請求できる

- ・後遺障害等級認定の手続きも任せられる

以下で、それぞれのポイントを解説します。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる

弁護士に相談をするメリットとして、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料などの請求が行える点が挙げられます。

先に述べたように、慰謝料額は計算基準によって請求できる金額が大きく異なります。

そのため、納得のできる補償を受けるためには、弁護士に相談をするとよいでしょう。

慰謝料の請求を巡っては、相手の保険会社とやりとりを行う必要があるので、豊富な解決実績がある弁護士に任せる方がスムーズです。

さまざまな事例に対応してきた弁護士であれば、個別の事案に応じてていねいな対応をしてもらえます。

弁護士基準についてくわしくは以下の記事もご参照ください。

「交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?他の基準と表で比較」

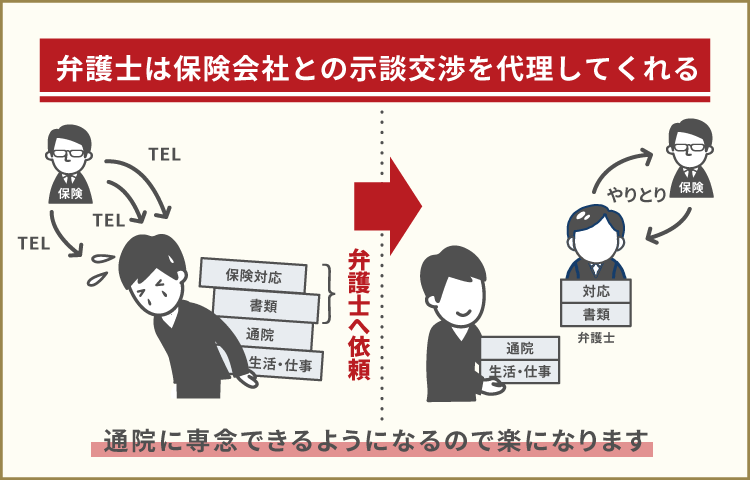

保険会社との示談交渉や手続きを任せられる

慰謝料がいくら受け取れるかは、最終的に示談交渉の場での話し合いによって決められます。

示談交渉を行う前に弁護士に依頼をすれば、相手の保険会社と直接やりとりを行う必要はなくなり、対応を任せられます。

相手の保険会社と何度もやりとりを行うのは大変であり、慣れない場面に戸惑ってしまうこともあるでしょう。

示談交渉に負担を感じるからといって途中で妥協してしまえば、適正な補償が受けられないこともあります。

時間的・精神的な負担を軽減することができるので、治療に専念しやすいといえます。

慰謝料以外の賠償金を請求できる

交通事故の被害に対する補償は、慰謝料だけではありません。休業損害や逸失利益など、さまざまな損害賠償金を請求できることがあります。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば、請求できる損害賠償金を漏れなく計算してくれるといえます。

一般の方が損害賠償金の項目を一つひとつチェックして請求しようとするのは、労力のいる作業だといえるでしょう。

また、事故の状況に応じてどのような項目で請求できるかも違ってくるため、判断しがたい部分があります。

本来受けられるはずの補償を見落としてしまわないためにも、弁護士に相談をしてみましょう。

後遺障害等級認定の手続きを任せられる

弁護士には示談交渉だけでなく、後遺障害等級認定の手続きも任せられます。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士なら、実際の症状を踏まえたうえで、適切な手続きを進めてくれるはずです。

後遺障害等級認定はさまざまな書類を準備する必要があり、内容についても専門的な部分が多いので、一般の方には難しく感じるものです。

等級が一つ違うだけでも、受けられる補償は大きく変わってくるのできちんと準備を整えてから、手続きを行うことが重要だといえます。

医師とのやりとりなどに困ったときでも、中立的なアドバイスを受けられるでしょう。

弁護士費用特約を使えば費用の自己負担が不要になることも

弁護士に相談をするか迷うときに気になる点としては、費用面が挙げられるでしょう。

加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いといえます。

※事故の状況によっては弁護士費用特約が使えない場合もあります。

弁護士費用特約が付帯している保険なら、自動車保険以外でも交通事故の際に利用できることが多いのです。

〈弁護士特約が付いている保険の例〉

・火災保険

・家財保険

・医療保険

・自転車保険

・個人賠償責任保険

など

※保険によって弁護士費用の補償額や支払い条件が異なる場合があります。

またご自身が契約している保険だけではなく、家族が主契約者となっている保険でも利用できる場合もあります。

どの範囲まで利用できるかは保険会社によって異なるので、弁護士に相談する前に確認をしておきましょう。

弁護士法人・響では、弁護士費用特約の利用が可能です。

弁護士費用特約が利用できない場合は、相談料・着手金は無料です。

| 費用の種類 | 料金 |

|---|---|

| 相談料 | 0円 |

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 220,000円+経済的利益の11%(税込) |

また、原則として後払い可能ですので、費用面が心配な方はお気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

弁護士特約とは?メリットデメリットと利用できる範囲・使い方まとめ

実際に交通事故で慰謝料請求した人はいくらもらった?解決事例を紹介

実際に交通事故でケガをしてた方は、慰謝料をいくら受け取ったのでしょうか。

弁護士法人・響に示談交渉を依頼された方の解決実例を紹介します。

※示談交渉は案件ごとに内容が異なります。必ずこの金額が請求できるわけではありません。

むちうちで約3ヶ月通院して仕事を休んだ方の慰謝料事例

弁護士が示談交渉することで、弁護士基準(裁判基準)をベースにした慰謝料を請求できました。また休業損害についても、当初は少ない日数で計算されていたため、事実に基づく日数で交渉にすることに成功しています。

●被害者様

50代・男性・会社員

●損害賠償金総額:894,418円

・通院交通費:690円

・休業損害:467,728円

・入通院(傷害)慰謝料:425,999円

●事故の状況

車対車の交通事故。有料道路の料金所でお金を払っているとき(完全停車中)後ろから追突された

●ケガの状況

むちうちで約3ヶ月通院

●弁護士の対応

・傷害慰謝料と休業慰謝料を中心に増額交渉

・相手側は当初、自賠責保険基準内での慰謝料提示だったため、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出し交渉

・休業損害については、相手側の提示する金額では日数が少なく見積もられていたため、改めて算出し交渉

追突事故で約3ヶ月通院して休業損害を請求できた主婦の事例

被害者様は専業主婦の方ですが、家事従事者として弁護士基準(裁判基準)の休業損害を算出して交渉しました。弁護士が示談交渉することで、慰謝料も弁護士基準(裁判基準)をベースにした金額を請求できました。

●被害者様

30代・女性・専業主婦

●損害賠償金総額:734,705円

・休業損害:318,900円

・入通院(傷害)慰謝料:415,805円

●事故の状況

車対車の交通事故。駐車場内で停車している際、前に止まっていた車が下がってきてぶつかった。クラクション鳴らしたが当てられてしまった。

●ケガの状況

むちうちで約3ヶ月通院

●弁護士の対応

・入通院(傷害)慰謝料・休業慰謝料を中心に増額交渉

・休業損害については、専業主婦のため家事従事者として弁護士基準(裁判基準)で算出し交渉

・慰謝料に関しても弁護士基準(裁判基準)で通院日数など見直し、改めて計算して交渉

自転車ではねられ後遺障害慰謝料を請求できた方の事例

自転車走行中に交通事故に遭い、重い後遺障害が残ってしまった方の事例です。 弁護士が交渉した結果、後遺障害等級併合9級に認定され、逸失利益の増額にも成功しました。

●被害者様

40代・男性

損害賠償金総額:19,286,013円

(上記から過失割合相殺額を引いた17,000,333円が受取った金額)

・入院雑費:13,500円

・休業損害:317,115円

・入通院(障害)慰謝料:699,300円

・逸失利益:14,301,778円

・後遺障害慰謝料:6,210,000円

・その他:30,000円

●事故の状況

車自転車対車の交通事故。自転車で直進していたところ、路外から出てきた車にはねられた。

●ケガの状況

右外傷性難聴など

●弁護士の対応

・逸失利益を中心に増額交渉

・後遺障害等級併合9級に認定

・逸失利益の「労働能力喪失期間」を中心に見直し交渉

- 交通事故に遭ってケガを負ってしまった場合は、適正な慰謝料額を相手方に請求し、補償を受けることが重要です。

- 慰謝料の計算方法には算出基準があるため、相手方の保険会社が提示する慰謝料額に納得がいかない場合は、弁護士に相談・依頼することも検討してみましょう。

- 交通事故案件で豊富な解決実績のある弁護士に相談・依頼することで、過去の裁判例などをもとにした「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を請求できる可能性が高まります。

- 弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の自己負担が不要になることが多く、弁護士法人・響では特約がない場合でも相談料・着手金は無料でご依頼いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中