2026年最新|電動キックボードで交通事故に遭ったらどうする?特徴とリスク

都市部や観光地などで見かける電動キックボード。すでに乗ったことがある方や、乗ってみたいとお思いの方もいるでしょう。

しかし「危険なのでは…」「事故のときはどうすればいいの?」と、不安に感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、電動キックボードの交通事故の実態やリスクを、データや最新の法律などに基づいて詳しく解説します。

独自調査による「電動キックボード体験談」や「電動キックボードに対するイメージと安全意識」のアンケート結果も紹介しています。

また交通事故に遭った際の知っておきたい対処法も解説しているので、ご一読ください。

弁護士法人イージス法律事務所は、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。弁護士費用特約がない場合でも、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

電動キックボードの交通事故の特徴とは

電動キックボードの交通事故には、一般的な自動車やバイクの事故とは異なるいくつかの特徴があります。

電動キックボードの事故件数は増加している

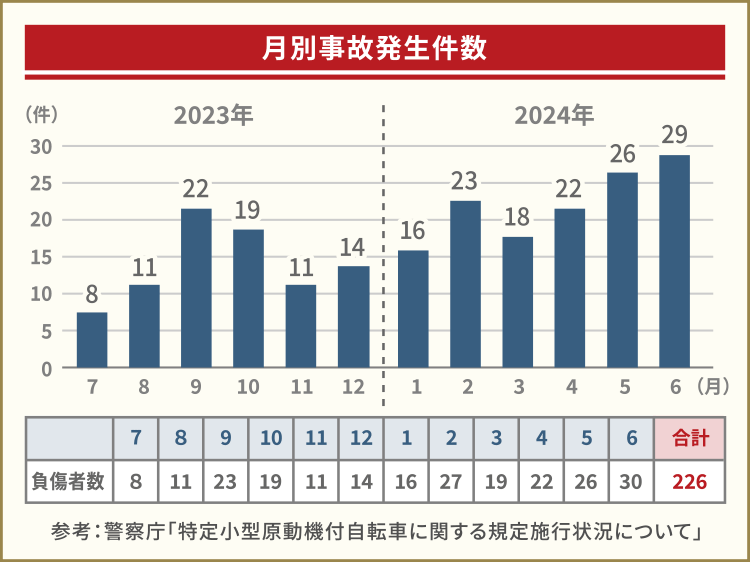

警察庁の発表によると、特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たした電動キックボード等)に関連する事故は、毎年200件程度発生しています。

2023年7月~2024年6月までの1年間では219件の事故が発生し、負傷者は226人となっています。

特定小型原動機付自転車関連事故の発生状況

※参考:警察庁「特定小型原動機付自転車に関する規定の施行状況について」

また2024年7月から12月までの間の事故発生件数は150件と、前年を上回るペースで事故が増加しています。

※参考:警視庁「特定小型原動機付自転車の交通事故発生状況(令和6年)」

事故の類型(分類)としては「車両単独」が38.5%と最も多く、次いで「車両同士の出会い頭」が21.7%と多くなっています。

事故類型別発生状況

| 事故類型 | 発生件数 |

|---|---|

| 人対車両 | 36(14.8%) |

| 正面 | 3(1.2%) |

| 追突 | 7(2.9%) |

| 出会い頭 | 53(21.7%) |

| 追越 | 24(9.8%) |

| 左折 | 10(4.1%) |

| 右折 | 7(2.9%) |

| 車両その他 | 10(4.1%) |

| 車両単独 | 94(38.5%) |

| 計 | 244(100%) |

※参考:警察庁「特定小型原動機付自転車の交通事故発生状況(令和6年)」

過失割合が不明瞭な場合がある

電動キックボードによる交通事故は、「過失割合」が不明瞭な場合があります。

過失割合によって、請求できる損害賠償金額が変わるため、不安の材料となるでしょう。

- 過失割合とは

- 交通事故が起こった原因について、当事者間の責任の割合を示したもの。「80(加害者):20(被害者)」「8:2」などと数値化して表します。

電動キックボードはその走行性能から、原動機付自転車(原付)と同様の過失割合が判断される可能性があります。

しかし現在は、一定の基準を満たす電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、また、特例特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たす場合に限り、歩道も走行できます。

そのため、事故が起きた場合の過失割合の判断は難しい場合があります。特に歩道での事故については、まだ裁判例が少ないため、個別の判断が必要となります。

過失割合については下記記事で詳しく解説しています。

運転者が無免許・無保険の場合もある

一定の基準を満たす電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は免許が不要ですが、免許が必要な電動キックボードも存在します。

しかし、免許が必要な電動キックボードを無免許で運転しているケースもあるようです。

- 原付免許もしくは普通自動車免許が必要なタイプ

- 最高速度:20km/hを超えるもの

- 定格出力:0.60kW以下のもの

- 車体サイズ:長さ190cm、幅60cmを超えるもの

- 小型自動二輪免許(小型限定普通二輪免許)が必要なタイプ

- 定格出力 0.6kW超~1.0kW以下のもの

- 普通自動二輪免許が必要なタイプ

- 定格出力 1.0kW超~20kW以下のもの など

※参考:国土交通省「特定小型原動機付自転車について」 「電動キックボードの自賠責保険・共済」

また特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードは、保険(自賠責保険)に加入することが義務付けられていますが、自賠責保険に加入していない無保険状態で運転しているケースもあるようです。

このような電動キックボードを運転する人と交通事故が起こった場合、相手から損害賠償金を回収することが困難になることがあります。

電動キックボードとの交通事故でケガをした場合は、相手方の自賠責保険から補償を受けられますが、自賠責保険に加入していない場合は、相手方と直接交渉することになります。

相手方が無保険だった場合については下記記事で詳しく解説しています。

免許不要の電動キックボードとは

「電動キックボードは運転免許不要」とお思いの方も多いのではないでしょうか。

2023年7月1日の道路交通法改正により、一部の電動キックボードは免許不要になりました。

しかし、免許不要の電動キックボードは、特定の条件を満たした「特定小型原動機付自転車」と呼ばれる車両のみです。

- 最高速度:20km/hを超えないもの

- 定格出力:0.60kW以下のもの

- 車体サイズ:長さ190cm、幅60cm以下

- 走行中に最高速度の設定を変更できないこと

- オートマチック・トランスミッション(AT)機構のもの

- 最高速度表示灯(緑色の灯火)が備えられていること

都市圏などでは、電動キックボードのレンタルサービスも提供されていますが、免許が必要なサービスもあるので、利用前には確認が必要です。

電動キックボードのおもなレンタルサービス

| サービス名称 | サービス提供エリア | 免許の有無 |

|---|---|---|

| Luup(ループ) | 東京都内・横浜市・名古屋、京都市・大阪市・神戸市、広島市、福岡市 など | 免許不要* |

| Bird (バード) | 東京都下(立川市・昭島市・武蔵村山市・国立市・日野市・八王子市など)・千葉県勝浦市 など | 免許不要* |

| SEA-Board (シーボード) | 横浜市・川崎市・横須賀市・三浦市・鎌倉市・逗子市・葉山町・藤沢市・茅ヶ崎市・松本市・宮古島市 など | 免許不要* |

| Lime (ライム) | 東京都内・札幌市・奈良市・大阪市 など | 免許不要* |

| movicle (モビクル) | 東京都港区 など | 原付免許が必要 |

*乗車は16歳以上に限る

電動キックボードの交通違反は年間25,000件発生

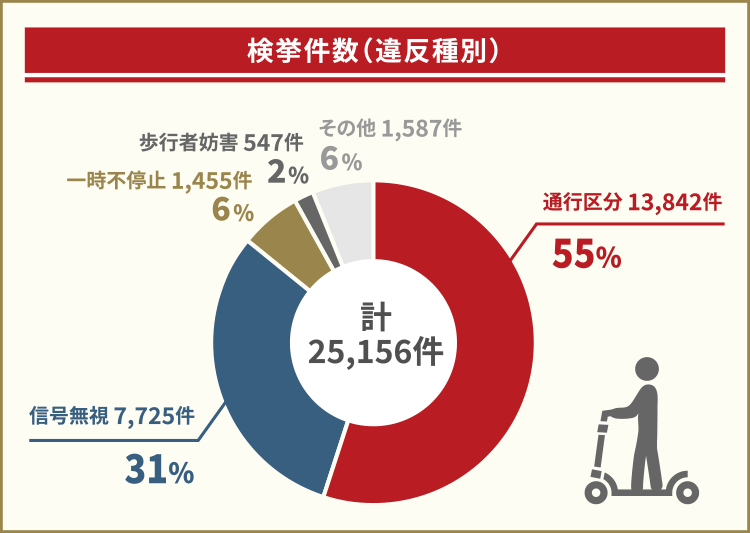

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードの交通違反件数は、1年間で25,156件*も発生しています。

*2024年

内訳は「通行区分違反」が55%と最も多く、次いで「信号無視」が31%となっています。

これは、電動キックボードの運転において、初歩的な交通ルールが徹底されていないことが課題として浮き彫りになりました。

特定小型原動機付自転車に関連する交通違反の状況

※参考:警察庁「特定小型原動機付自転車に関する規定の施行状況について(令和6年)」

電動キックボードは交通事故を起こしやすい?

「電動キックボードは交通事故を起こしやすい」という印象があるかもしれません。

電動キックボードならではの独特の特性や、あまり認知されていないルールも存在するため注意が必要です。

重心が高くタイヤが小さいため転倒しやすい

電動キックボードは立ったまま乗るため、重心が高く、バランスを取ることが難しい乗り物といえます。急ブレーキや横風などの影響を受けやすいでしょう。

また自転車やバイクに比べてタイヤが非常に小さいため、路面の凹凸や段差、小石などによってバランスを崩しやすく、転倒のリスクがあります。

運転に不慣れな方や夜間走行時には、転倒による事故を起こしやすいでしょう。

種類によって交通ルールが異なる

「電動キックボードはどのような場合でも歩道を走れる」とお思いではないでしょうか?

電動キックボードには、さまざまな車両区分(分類)のタイプが混在しており、車両区分によって制限速度や走行できる道路が異なります。

原付タイプや自動二輪タイプの電動キックボードで歩道を走ると、交通違反となるので注意が必要です。

また原付タイプの電動キックボードで30km/h以上の速度を出すと、速度超過(スピード違反)となります。

電動キックボードの車両区分

| 車両区分 | 制限速度*1 | 走行できる道路 |

|---|---|---|

| 特定小型原動機付自転車 (特定小型原付) |

20km/h 歩道走行時は6km/h |

車道 歩道*2 自転車専用通行帯 |

| 原動機付自転車(原付) | 30km/h | 車道 ※歩道・高速道路は走行不可 |

| 小型自動二輪車 | 60km/h | 車道 ※歩道・高速道路は走行不可 |

| 普通自動二輪車 | 60km/h 高速道路では100km/h |

車道・高速道路 ※歩道は走行不可 |

*1 道路交通法施行令で規定されている制限速度。道路標識で最高速度が指定されている場合は標識が優先されます。

*2 特例特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たす場合のみ。

このような複雑なルールを十分に理解しないまま電動キックボードを運転してしまうと、トラブルや事故の原因となることがあります。

歩道を走れるため歩行者との接触も多い

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードは、特例特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たせば歩道を通行できるため、歩行者との接触事故のリスクが高まります。

歩行者も電動キックボードの接近に気づきにくく、また、電動キックボードの急な動きに対応しきれないこともあります。

【独自アンケート】電動キックボードに対するイメージと安全意識

当メディアでは、16歳以上の男女を対象に「電動キックボード」について独自調査をしました。

実際に電動キックボードに乗ったことのある方と、乗ったことのない方それぞれに、感想や認識を伺っています。

- 調査方法:インターネットアンケート

- 調査対象:16才以上の男女

- 調査期間:2025年6月28~30日

- サンプル数:500

- 性別:男性322人・女性178人

- 調査地域:電動キックボードのレンタルサービス提供地域(宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、香川県、福岡県、沖縄県)

Q1:公道で電動キックボード(特定小型原付タイプ)に乗ったことはありますか?

| 乗ったことがある | 17人 | 3.4% |

|---|---|---|

| 乗ったことはないが乗ってみたいと思う | 84人 | 16.8% |

| 乗ったことはなく乗ってみたいとは思わない | 399人 | 79.8% |

(n=500)

公道で電動キックボードに乗ったことがある人は、全体のわずか3.4%に過ぎませんでした。乗ってみたいと思う人も16.8%にとどまり、約8割の人が「乗ったことはないし乗ってみたいとは思わない」と回答しています。

これは、電動キックボードがまだ一般に浸透していない現状を示しています。

Q2:電動キックボードに乗って事故を起こしたり、危険な経験をしましたか?

「電動キックボードに乗ったことがある」と回答した方に、危険な経験をしたかを選択肢からお選びいただきました。

| 段差や路面の凹みなどで転倒した | 7人 | 41.2% |

|---|---|---|

| ブレーキなどの操作ミスで転倒・衝突した | 2人 | 11.8% |

| 歩道を走行中に歩行者と接触した | 2人 | 11.8% |

| 車道を走行中に車と接触・衝突した | 1人 | 5.9% |

| 左折する車に巻きこまれた | 1人 | 5.9% |

| 飲酒運転をして事故を起こした | 1人 | 5.9% |

| その他 | 1人 | 5.9% |

| あてはまるものはない | 9人 | 52.9% |

(n=17・複数回答あり)

実際に危険な経験をした人のうち、最も多いのは「段差や路面の凹みなどで転倒した」(41.18%)でした。路面状況への対応が課題であることが示唆されます。

また「ブレーキなどの操作ミスで転倒・衝突した」「歩道を走行中に歩行者と接触した」という回答も一定数存在し、操作習熟度や歩行者との共存における課題が見て取れます。

その他と回答した方の中には「事故は起こしてないが、10mほど走行してすぐやめた。慣れないと危険だと判断して」という回答がありました。

公道での利用経験者の約半数が何らかの危険な経験をしているという事実は、事故を起こす可能性が高いことを示しているでしょう。

【独自アンケート】法改正から2年・新しいルールは認知されている?

2023年7月の道路交通法改正で「特定小型原動機付自転車」が規定されました。規定の主な内容は次のようなものです。

- 最高速度20km/h以下、車体サイズ等の基準を満たせば免許不要で乗車可能。

- ヘルメット着用は努力義務。

- 特例として、時速6km/h以下の設定(最高速度表示灯の点滅が必要)で歩道走行が可能。

当メディアでは、これらの規定がどの程度認知されているのか、独自アンケートを取りました。

Q3:電動キックボード*に乗るためのルールで、知らないことはどれですか?

*特定小型原付タイプを想定

| 運転できるのは16歳以上 | 6人 | 35.3% |

|---|---|---|

| 基準を満たした車両に限り運転免許は不要 | 4人 | 23.5% |

| 原則として車道の左側を走行する | 1人 | 5.9% |

| 制限速度は20km | 6人 | 35.3% |

| 時速6km以下なら歩道を走行して良い | 9人 | 52.9% |

| 歩道を走行する際は「最高速度表示灯」を点滅させる | 8人 | 47.1% |

| 信号や道路標識を守らなければいけない | 4人 | 23.5% |

| 信号機のある交差点を右折するときは二段階右折をする | 2人 | 11.8% |

| ヘルメットをかぶる(努力義務) | 5人 | 29.4% |

| お酒を飲んで運転してはいけない | 4人 | 23.5% |

| 2人乗りは禁止 | 3人 | 17.7% |

| あてはまるものはない | 3人 | 17.7% |

(n=17・複数回答あり)

このアンケート結果では、ルールが十分に認知されていない現状が浮き彫りになりました。

「時速6km以下なら歩道を走行して良い」「歩道を走行する際は最高速度表示灯を点滅させる」といった、歩道走行に関するルールの認知度が特に低いことがわかります。これは、歩行者との接触懸念が多いことと関連していると考えられます。

また「運転できるのは16歳以上」や「制限速度は20km」などといった基本的なルールも、約3割の人が知らないと回答しています。

このようにルールを正確に理解している人が少ないことが、トラブルの原因になると考えられます。

弁護士の「ここに注目!」

歩道を走行中に歩行者と接触した場合の損害賠償は?

電動キックボード利用者が交通ルール(時速6km以下の歩道走行義務、最高速度表示灯の点滅など)を遵守していたか否かは、過失割合や損害賠償責任の有無・範囲を決定する上で極めて重要になります。

歩行者側にも過失が認定される可能性はありますが、一般的に歩行者保護の観点から、電動キックボード側の責任が重くなる傾向にあります。

次に、「電動キックボードに乗ったことがない」と回答した方に質問しました。

Q4:電動キックボードは危険だと感じますか?

| 危険だと感じる | 443人 | 91.7% |

|---|---|---|

| 危険とは感じない | 40人 | 8.3% |

(n=483)

電動キックボードに乗ったことのない方の約92%もの人が「危険だと感じる」と回答しており、非常に高い危険認識を持っていることが分かります。

Q5:電動キックボードには、どのような危険を感じますか?

| 静かなので近づいていることに気付きにくい | 172人 | 38.8% |

|---|---|---|

| 歩道を走っていると歩行者と接触しそう | 326人 | 73.6% |

| 転倒の危険を感じる | 195人 | 44.0% |

| 自動車と接触しそうな危険を感じる | 236人 | 53.3% |

| 交通ルールを守らない人が多い | 287人 | 64.8% |

| 無謀な運転をする人が多い | 251人 | 56.7% |

| 飲酒運転をしている人がいる | 97人 | 21.9% |

| その他 | 6人 | 1.4% |

(n=483・複数回答あり)

最も多くの人が危険を感じる点は「歩道を走っていると歩行者と接触しそう」(73.6%)ということです。

次に「交通ルールを守らない人が多い」「無謀な運転をする人が多い」といった、利用者のマナーや交通ルール遵守に対する不満が多く挙げられています。

「自動車と接触しそうな危険を感じる」も半数以上の人が感じており、車道での安全性も大きな懸念材料です。

総じて、歩行者と電動キックボードの共存のルールが、充分に機能していないと感じている人が多いようです。

Q6:電動キックボードの走行に対して、どのような改善を望みますか?

| 専用レーンなど道路の整備 | 162人 | 36.6% |

|---|---|---|

| 交通ルールの周知徹底 | 258人 | 58.2% |

| 安全講習の義務化 | 211人 | 47.6% |

| 取り締まりの強化 | 276人 | 62.3% |

| 車両の安全機能向上(速度制御、衝突防止など) | 166人 | 37.5% |

| ヘルメット着用義務化 | 206人 | 46.5% |

| 飲酒運転罰則の強化 | 154人 | 34.8% |

| その他 | 26人 | 5.9% |

| 特にない | 12人 | 2.7% |

(n=483・複数回答あり)

最も多くの人が望む改善策は「取り締まりの強化」であり、次いで「交通ルールの周知徹底」が挙げられています。これは、現状の電動キックボード利用者のマナーやルール違反に対する不満の裏返しと言えます。

また「安全講習の義務化」や「ヘルメット着用義務化」(46.5%)も半数近くの人が求めており、利用者の安全意識や技術向上への期待が高いことが伺えます。

「専用レーンなど道路の整備」や「車両の安全機能向上」(37.47%)といったハード面の改善も一定の支持を得ています。

「その他」の回答には「全面禁止を望む」「原付免許が必要」「運転免許証取得義務化」などの意見もありました。

電動キックボードで交通事故に遭ったらどうする?

実際に公道で電動キックボードと交通事故に遭ったら、どうすべきでしょうか。

いざという時のために、適切な対処法を知っておくといいでしょう。

事故のあとの対応については下記記事で詳しく解説しています。

警察に通報する

交通事故が発生したら、死傷者の有無に関わらず必ず警察に通報しましょう。

交通事故を警察に届け出るのは、道路交通法72条1項で定められている運転者の義務です。

警察官が現場に到着したら、下記のようなことを正直に伝えましょう。

- 事故の発生状況

- 物損状況やケガをした部位

警察に届け出を出した場合に発行される「交通事故証明書」は、保険金や損害賠償金を請求する際に必要な場合があります。そのため交通事故が発生したら、必ず警察に通報しましょう。

警察への通報については下記記事で詳しく解説しています。

電動キックボード事業者に連絡する

レンタルの電動キックボードを利用して交通事故を起こした場合は、速やかに電動キックボード事業者に連絡して、事故の場所や状況を伝えましょう。

適切な連絡を行わない場合は、違約金を徴収される場合もあるので注意してください。

LUUPカスタマーセンター

- 電話:0800-080-4333 7:00~22:00(年中無休)

- 事故のご報告フォーム(24時間受付)

※事故発生時にはLuupへ必ずご連絡ください。後日警察または第三者の指摘等によって事故が発覚した場合、利用規約に基づく違約金の対象となります。

事業者は、事故対応の指示や保険会社への連絡を行ってくれる場合があるので、交通事故に遭ったらまずは連絡をしてみましょう。

ケガがあるなら病院で治療する

たとえ軽微でもケガを負った場合は、念のため医師の診察を受けるといいでしょう。事故直後には自覚症状がなくても、後から痛みが出てくるケースも少なくありません。

慰謝料を請求する際には、医師の診断書が必要となります。

損害賠償金を請求する

交通事故に遭いケガを負った場合は、相手に慰謝料などの損害賠償金を請求することができます。

損害賠償金には、次のような項目があります。

- ケガによる精神的苦痛の補償:慰謝料

- 実際に発生した費用の補償:治療費や交通費・車両の修理代 など

- 事故で失われた利益の補償:休業損害や逸失利益 など

交通事故で請求できる損害賠償金については後述します。

損害賠償金は、相手方の保険会社との「示談交渉」によって決まりますが、一般の方が保険会社を相手に、対等に交渉することは難しいといえます。

またご自身に過失(信号無視や通行区分帯違反など)があった場合は、損害賠償金から相殺されるなど、適正な金額を把握することは難度が高いでしょう。

損害賠償金をしっかり請求するためには、弁護士に示談交渉を依頼するといいでしょう。

示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士に依頼するメリットは後述します。

電動キックボード事業者に確認

交通事故の相手が、レンタルの電動キックボードに乗っていた場合は、電動キックボード事業者に連絡し、対応を求めましょう。

事業者が加入している保険から、損害賠償金が支払われる可能性があります。

相手が個人で所有する電動キックボードだった場合は、その運転者本人に請求することになります。

損害賠償金に納得できない場合は弁護士法人イージス法律事務所にご相談を

前述したように損害賠償金の請求は、項目ごとに計算方法がありますが、一般の方には難度が高いといえます。

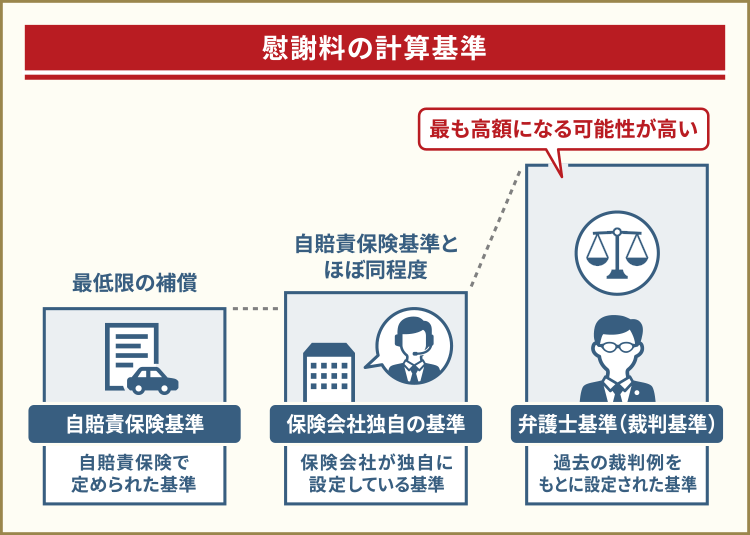

また、相手方の保険会社の提示する損害賠償金は、最低限の補償である「自賠責保険基準」に近い金額であることが多く、納得できない場合もあるでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所に示談交渉をご依頼いただくと、裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」で損害賠償金を計算・請求します。

その結果、損害賠償金が増額できる可能性が高くなるのです。

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

【独自アンケート】事故を起こしたときに取るべき行動は?

当メディアでは「電動キックボードで交通事故を起こした際に取るべき行動とリスク」の認知についても、アンケートを取りました。

Q7. 電動キックボードで事故を起こしたときに「するべき行動とリスク」について知らないものはどれですか?

| 必ず警察を呼ぶ | 5 | 29.4% |

|---|---|---|

| ケガ人がいたら救急車を呼ぶ | 4人 | 23.5% |

| 破片などが散乱していたら片づける | 3人 | 17.7% |

| 電動キックボード運営会社や保険会社へ連絡する | 6人 | 35.3% |

| 相手にケガをさせたら損害賠償金の支払い義務がある | 3人 | 17.7% |

| 車と接触して自分がケガをしたら損害賠償金を受け取れる | 6人 | 35.3% |

| 警察に連絡をしないと「当て逃げ」「ひき逃げ」の罪に問われる場合がある | 5人 | 29.4% |

| 人を死傷させた場合は刑罰を科せられる場合もある | 4人 | 23.5% |

| あてはまるものはない | 5人 | 29.4% |

(n=17・複数回答あり)

回答によると「電動キックボード運営会社や保険会社へ連絡する」、「車と接触して自分がケガをしたら損害賠償金を受け取れる」など、事故発生時の具体的な行動や補償に関する知識が不足している傾向があります。

また「相手にケガをさせたら損害賠償金の支払い義務がある」ことを知らない人が、約2割弱という点も懸念材料です。

さらに「必ず警察を呼ぶ」や「警察に連絡をしないと『当て逃げ』『ひき逃げ』の罪に問われる場合がある」といった公道走行時の基本的な義務についても、約3割の人が知らないと回答しており、事故発生時の適切な対応が懸念されます。

弁護士の「ここに注目!」

警察への通報は道路交通法上の義務であり、これを行わないと「報告義務違反」や、ひき逃げ・当て逃げとして刑事罰を科される可能性があります。さらに、保険会社への連絡を行わないと、適切な損害賠償手続きがされない可能性があります。

交通事故で請求できる損害賠償金とは?

前述したとおり、交通事故に遭った場合は、相手に損害賠償金(示談金)を請求することが可能です。

損害賠償には、おもに次のような項目があります。

- 治療費

- 慰謝料(入通院慰謝料)

- 休業損害 など

骨折などの重傷を負った場合は、車いすや松葉つえなどの器具購入(利用)費用なども請求できます。

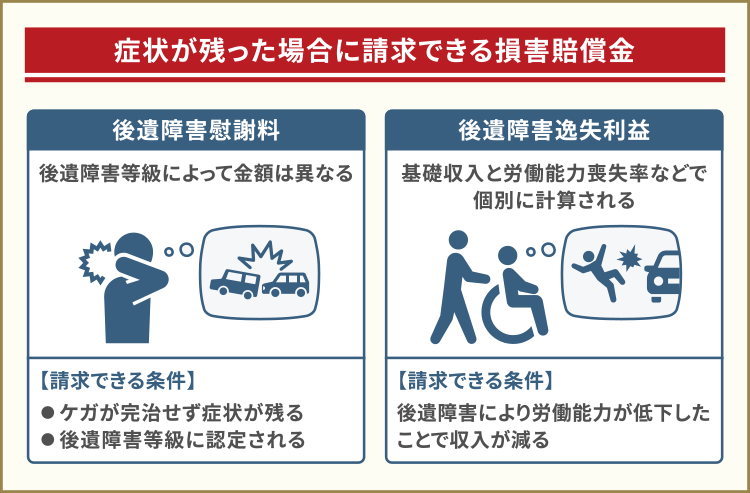

また治療を行っても症状が完治しない場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益なども請求できます。

※後遺障害等級に認定された場合

以下で詳しく解説します。

治療にかかった費用を請求できる

事故によるケガの治療にかかった治療費(診察費、手術費、薬代など)や、通院のためにかかった交通費(電車賃やタクシー代、自家用車のガソリン代など)が請求できます。

通院費については下記記事で詳しく解説しています。

ケガをした場合は慰謝料を請求できる

交通事故でケガをして治療のために病院へ入通院した場合は、精神的な苦痛の補償として「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求できます。

入通院慰謝料は、治療期間や入通院日数によって異なります。

また治療してもケガが完治せず、症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」を請求できる場合もあります。

※後遺障害等級の認定をされることが必要です。

なお交通事故の慰謝料は、弁護士に示談交渉を依頼することで増額する場合があります。

慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料の増額については下記記事で詳しく解説しています。

仕事を休んだときは休業損害を請求できる

事故によるケガの治療のため仕事を休んだ場合、その期間中に得られなかった収入を休業損害として請求できます。パートや専業主婦、自営業者なども対象となります。

適正な休業損害は、事故前の実際の収入に基づいて算出します。

1日あたりの基礎収入×休業日数

※弁護士基準(裁判基準)による計算式です。

なお、相手側の保険会社は、休業損害の金額を「1日あたり6,100円」として提示することがあります。これは、最低限の補償である自賠責保険基準による金額です。

休業損害については下記記事で詳しく解説しています。

症状が残った場合は逸失利益を請求できる

交通事故によるケガが完治せず、症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」とともに、「逸失利益」を請求できる場合があります。

※後遺障害等級の認定をされることが必要です。

逸失利益とは、将来にわたり労働能力が制限され収入が減少するおそれがある場合に、その減少分を請求することです。

逸失利益については下記記事で詳しく解説しています。

交通事故のお悩みは弁護士法人イージス法律事務所へご相談を

交通事故に遭ってしまうと、ケガの治療だけでなく相手方との交渉などの負担も少なくありません。また、過失割合や慰謝料などで、納得できないこともあるでしょう。

そんな時は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士法人イージス法律事務所へご相談ください。

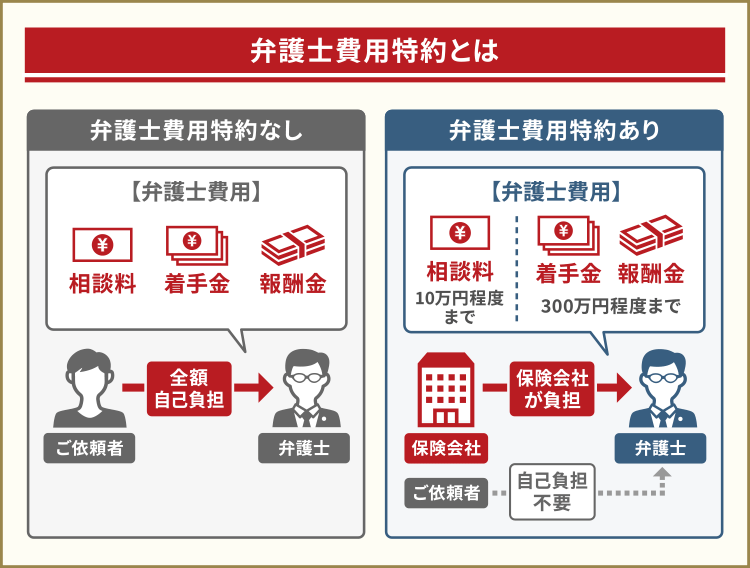

ご自身やご家族が契約している保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、弁護士費用の自己負担なしでご依頼いただくことが可能です。

弁護士費用特約をご利用しない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。

ご相談は、24時間365日無料受付けですので、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)