交通事故慰謝料の計算方法は?適正な慰謝料の金額と計算のしかたを弁護士が解説

交通事故の慰謝料には、適正な相場があります。

ケガの治療のために通院をしたら、1ヶ月あたり19万~28万円を目安に慰謝料を計算します。

また症状が完治せず症状が残った場合は、後遺障害の等級に応じて110万円~2,800万円を目安に「後遺障害慰謝料」を計算します。

この記事では、簡単に慰謝料の目安がわかる「慰謝料計算機」を紹介しているので、お気軽にご利用ください。

上記の慰謝料の目安は、弁護士に依頼することで請求が可能になります。

納得のいく慰謝料を請求したい方は、弁護士に相談してみましょう。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくは下記記事もご参照ください。

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

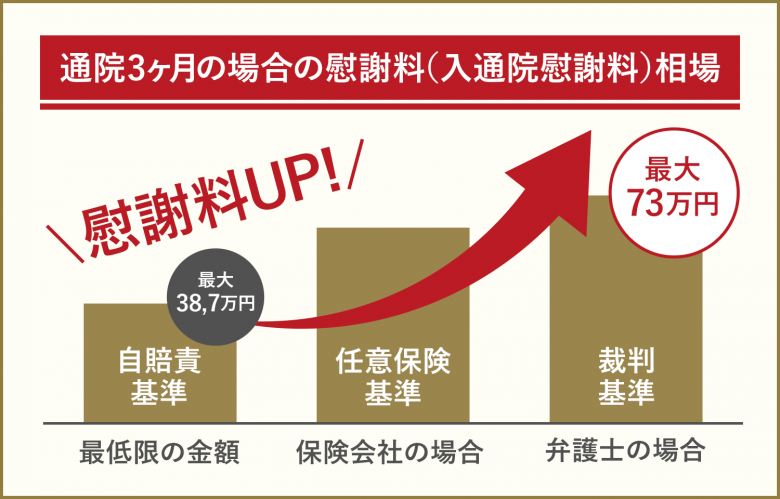

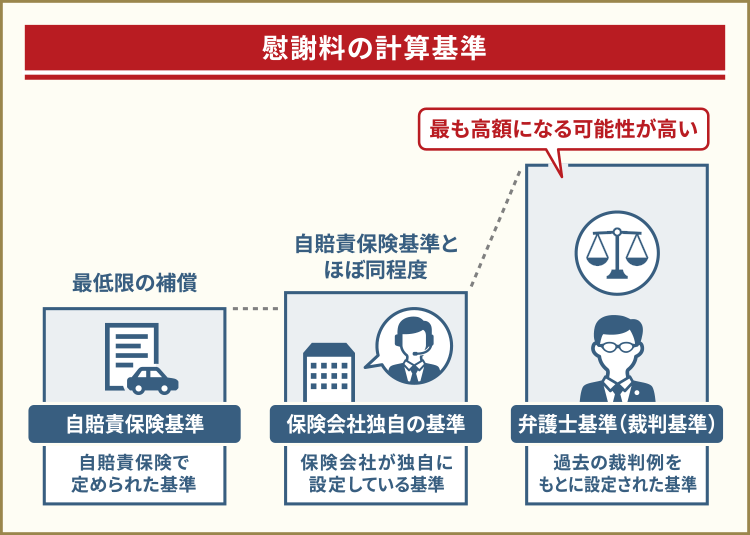

交通事故の慰謝料を計算する3つの計算基準

交通事故の慰謝料を計算するためは、計算基準があります。

計算基準には次の3つがあります。

- 自賠責保険基準

- 保険会社独自の基準

- 弁護士基準(裁判基準)

「自賠責保険基準」は、最低限の補償です。最も高くなる可能性が高いのは「弁護士基準(裁判基準)」です。

「自賠責保険基準」は、あくまで交通事故によって受けた損害を最低限補償するということが目的なので金額が抑えられています。

「保険会社独自の基準」は、保険会社によって金額は異なります。おおむね自賠責保険基準と同程度と想定されるため、十分な補償を受けられないことがあります。

※この記事では「保険会社独自の基準」については解説していません。

「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例をもとに設定されている計算基準です。裁判所が下した金額をもとにしているので、最も適切な計算方法といえます。

納得のいく慰謝料を請求するためには、「弁護士基準(裁判基準)」を用いて計算するといいいでしょう。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算するには、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士基準(裁判基準)については、 後述します。

最低限の補償=自賠責保険基準の慰謝料計算方法

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく制度です。

すべてのドライバーに加入が義務づけられているため、交通事故の慰謝料は少なくとも「自賠責保険基準」では支払われます。

気をつけておきたい点は、自賠責保険は対人賠償しかカバーできない点であり、物損(車の修理代など)は任意保険などでまかなう必要があります。

自賠責保険では、慰謝料や治療費などを含めた支払い限度額が120万円までと決められています。

慰謝料の計算は、

慰謝料の対象となる日数×4,300円で算出します。

(2020年3月31日以前の事故の場合は4,200円)

計算する場合には「治療期間」と「実通院日数」を確認する必要があります。

- 「治療期間」とは

- 事故に遭ってから完治もしくは「症状固定」となった日までを指します。

- 「実通院日数」とは

- 実際に入院や通院をした日数を指します。

慰謝料の計算においては『治療期間』と『実通院日数×2』を比較して、より少ない方の日数を『慰謝料の対象となる日数』として採用し、4,300円を乗じて計算することになります。

たとえば、

・治療期間:90日

・実通院日数:30日(30日×2=60日)

の場合は、実通院日数×2のほうが少なくなります。

そのため、実通院日数×2が慰謝料の対象となる日数となります。

受け取れる金額の計算式は

60日×4,300円=25万8,000円

となり、受け取れる金額は25万8,000円になります。

- 症状固定とは

- ケガの治療を継続しても、それ以上は症状の改善が見られない状態を指します。症状固定の判断は基本的には医師が行うものなので、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられたとしても、必ずしもその時点で治療をやめる必要はありません。

自賠責保険については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士基準は通院1ヶ月あたりの慰謝料19万円で計算

「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例をもとに設定されている基準であり、弁護士に依頼した場合にはこの基準が適用されることになります。

3つの基準の中では最も慰謝料が高額になる可能性が高く、治療期間・実通院日数によっては自賠責保険基準の2倍程度になることもあります。

たとえば、軽傷(むちうち・打撲など)の場合、通院1ヶ月あたりの慰謝料額は19万円程度です。通院期間ごとに慰謝料額をまとめると、以下のようになります。

| 通院期間 | 通院慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 89万円 |

| 7ヶ月 | 97万円 |

| 8ヶ月 | 103万円 |

| 9ヶ月 | 109万円 |

| 10ヶ月 | 113万円 |

弁護士基準について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

なお、重傷(命に別状はない重いケガ)や入院した場合の慰謝料額は異なります。次に、重傷のケースを説明します。

骨折など重傷の場合は慰謝料計算も異なる=通院1ヶ月あたり28万円

骨折などの重傷の場合、弁護士基準(裁判基準)では慰謝料額がより高額になります。

重傷の場合の通院慰謝料についてまとめると、次のとおりです。

| 通院期間 | 通院慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 105万円 |

| 6ヶ月 | 116万円 |

| 7ヶ月 | 124万円 |

| 8ヶ月 | 132万円 |

| 9ヶ月 | 139万円 |

| 10ヶ月 | 145万円 |

通院期間1ヶ月の場合で比較すると、軽傷の場合と比べて9万円程度の違いがあります。

適正な補償を受けるためには、ケガの治療をきちんと行ったうえで、実際の症状に見合った金額を請求することが大切です。

骨折の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

あなたの慰謝料がすぐにわかる「慰謝料計算機」

当メディアでは、簡単に慰謝料が計算できる「慰謝料計算機」をご用意しています。

わかる項目だけ入力すれば、慰謝料のおおよその金額の目安が表示されます。

さらにすべての項目を入力すれば後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についても相場を知ることができます。

各費用の計算結果

| 入通院慰謝料 | |

| 後遺障害慰謝料 | |

| 後遺障害逸失利益 |

総額

※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

個人情報の入力は不要ですので、お気軽にお試しください。

この計算機で表示される金額は「弁護士基準(裁判基準)」で算出したものです。

入院した場合の慰謝料計算方法は異なる

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算するときには、交通事故のケガがもとで入院していた期間は、通院だけをしていた期間よりも高い基準・金額で計算します。

自賠責保険基準においては入院・通院の慰謝料額の計算基準は変わりません。

また弁護士基準(裁判基準)では、軽傷の場合と重傷の場合でも金額が異なります。

保険会社独自の基準については割愛します。

| 通院の場合 | 入院の場合 | |

|---|---|---|

| 自賠責保険基準 | 同額 | |

| 弁護士基準(裁判基準) | 通院慰謝料を適用 軽傷・重傷の区別あり |

入院慰謝料を適用 軽傷・重傷の区別あり |

慰謝料額は入院期間と通院期間の両方を足し合わせて計算をするので、完治もしくは症状固定となるまでしっかり治療を受けることが重要です。

入院慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士基準で計算してみると、入院1ヶ月あたりの慰謝料35万円

交通事故でむちうちや打撲など、軽傷のケガを負った場合に弁護士基準(裁判基準)で入院慰謝料を計算すると以下のようになります。

| 入院期間 | 入院慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 35万円 |

| 2ヶ月 | 66万円 |

| 3ヶ月 | 92万円 |

| 4ヶ月 | 116万円 |

| 5ヶ月 | 135万円 |

| 6ヶ月 | 152万円 |

| 7ヶ月 | 165万円 |

| 8ヶ月 | 176万円 |

| 9ヶ月 | 186万円 |

| 10ヶ月 | 195万円 |

自賠責保険基準や任意保険基準などと比べて、慰謝料額が高いことがわかります。

次に、重傷(骨折など)の場合について説明します。

骨折など重傷の場合は慰謝料計算も異なる=入院1ヶ月あたり53万円

骨折などの重傷を負ってしまった場合、弁護士基準(裁判基準)では慰謝料額が高くなります。

入院期間別に慰謝料額をまとめると以下のとおりです。

| 入院期間 | 入院慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 53万円 |

| 2ヶ月 | 101万円 |

| 3ヶ月 | 145万円 |

| 4ヶ月 | 184万円 |

| 5ヶ月 | 217万円 |

| 6ヶ月 | 244万円 |

| 7ヶ月 | 266万円 |

| 8ヶ月 | 284万円 |

| 9ヶ月 | 297万円 |

| 10ヶ月 | 306万円 |

軽傷の場合と比べて、重傷では同じ入院期間でも慰謝料額が高くなります。

たとえば入院1ヶ月の場合、軽傷の慰謝料額は最大35万円程度ですが、重傷では最大53万円程度となります。

またケガの症状が重く、入通院を行っても完治せずに後遺症が残ってしまうケースもあります。

入院+通院をした場合の慰謝料計算の例

病院から退院した後も通院をした場合、慰謝料の計算はそれぞれの金額を合算します。

入院期間と通院期間の慰謝料額を足し合わせる必要があるので、下記の「入通院慰謝料表」で確認してください。

入院月数と通院月数の交わった欄が、慰謝料の目安金額になります。

「弁護士基準」での計算は、下記の表を参照ください。

軽傷(むちうち・打撲等)の場合の弁護士基準による入通院慰謝料表(単位:万円)

| 入院期間(カ月) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 0ヶ月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |

| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |

| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |

| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |

| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |

| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |

| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |

| 7ヶ月 | 97 | 119 | 138 | 152 | 166 | 175 | 183 |

| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |

| 9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |

| 10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |

むちうちや打撲など軽傷の場合に、弁護士基準(裁判基準)で入院1ヶ月+通院3ヶ月を計算すると、慰謝料額は83万円が目安となります。

弁護士基準で骨折などの重傷の場合は、下記の表を参照ください。

重症(骨折等)の弁護士基準による入通院慰謝料表(単位:万円)

| 入院期間(カ月) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 0ヶ月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |

| 1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6ヶ月 | 166 | 149 | 181 | 221 | 239 | 262 | 282 |

| 7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |

| 8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |

| 9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |

| 10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 233 | 256 | 276 | 294 |

骨折など重傷の場合に、弁護士基準(裁判基準)で入院1ヶ月+通院3ヶ月を計算すると、慰謝料額は115万円が目安となります。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料計算とは?

交通事故のケガの治療を続けても完治せず、症状が残ってしまうことがあります。

症状固定となってからも症状が残った場合は、後遺障害の「等級認定手続き」を行いましょう。

後遺障害の等級認定されることで、「後遺障害慰謝料」を請求でます。

症状によって認定される等級は異なり、交通事故で多く見受けられるむちうち等の症状は、等級が認定される場合には14級となることが多いです。

計算基準によって後遺障害慰謝料は異なり、2つの基準で比較すると以下のようになります。

〈後遺障害慰謝料の比較(14級)〉| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 32万円 | 110万円 |

弁護士基準(裁判基準)は他の基準と比べても、慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、各等級の慰謝料額を基準ごとに比較すると次のとおりです。

※自賠責保険基準は国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」より引用

※任意保険基準は保険会社によって異なるので推定金額

※弁護士基準(裁判基準)は日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)参照

等級が一段階異なるだけでも、請求できる慰謝料額には大きな違いがあるため、実際の症状に沿った適正な認定を受けることが重要です。

症状を正しく反映させるために、症状固定となるまで治療を継続してから、後遺障害の等級認定手続きを行いましょう。

後遺障害診断書を医師に作成してもらったうえで、申請手続きを行います。

後遺障害慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害の等級認定されることで、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益も請求できます。

- 「逸失利益」とは

- 後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入に対する補償のことを「逸失利益」といいます。後遺障害と認定されることで、その障害の程度に応じて後遺障害逸失利益も請求可能です。

逸失利益については下記記事で詳しく解説しています。

交通事故で死亡した場合の慰謝料計算はどうなる?

交通事故が原因で不幸にも死亡してしまった場合、被害者本人に代わって遺族が請求できるのが死亡慰謝料です。

死という最悪な事態をお金で解決できるものではありませんが、せめてもの償いとして受け取るべきお金といえます。

〈属性が「一家の支柱」の場合の死亡慰謝料例〉| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 400万円 | 2,800~3,600万円程度 |

死亡慰謝料についても、他の慰謝料と同様に弁護士基準(裁判基準)が最も高くなります。

家族がいる場合は、被害者が家庭で果たしていた役割(属性)によって死亡慰謝料は異なります。

死亡慰謝料は「被害者本人の慰謝料」と「遺族の慰謝料」に分けられます。

自賠責保険基準では、被害者本人の慰謝料が400万円、遺族の慰謝料として最大950万円が加算されます。

属性ごとに死亡慰謝料を比較すると、以下のとおりです。

〈死亡慰謝料の比較〉| 被害者の属性 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|

| 一家の支柱 | 400〜1,350万円 | 2,800万円程度 |

| 配偶者・母親 | 400〜1,350万円 | 2,500万円程度 |

| その他 | 400〜1,350万円 | 2,000~2,500万円程度 |

死亡事故が起きた場合に受け取れる金額の参考例として、実際の裁判例も押さえておきましょう。

■裁判の判例(仙台地裁・平成20年10月29日判決)

被害者は40歳・男性のタクシードライバーであり、加害者であるトラック運転手の居眠り運転によって起こった事故です。加害者は赤信号に気付かずに交差点に進入し、衝突した衝撃が原因で被害者は脳挫傷によって亡くなっています。過失割合は0:10(被害者:加害者)となり、死亡慰謝料2,400万円・逸失利益4,282万円・遺族固有の慰謝料300万円が認められました。

死亡慰謝料について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

慰謝料計算で失敗しないための注意点

慰謝料を正しく請求するためには、以下のポイントに注意しておく必要があります。

- 通院頻度

- 病院で治療を受ける

- 後遺障害の等級認定手続きを「被害者請求」で申請する

- 症状固定もしくは完治となるまで、治療を継続する

- 自己判断や保険会社に言われるがまま、途中で治療を止めない

交通事故示談においては、いったん示談が成立してしまえば、後から内容を覆すのは難しくなってしまうものです。だからこそ、適正な慰謝料を請求するためのポイントを押さえておくことが重要です。

次に各ポイントについて説明していきます。

【しっかり通院】定期的に整形外科病院に通院する

通院慰謝料は通院期間(治療期間)や通院日数をもとに計算を行います。

そのため、通院期間や通院日数が長くなるほど、請求できる慰謝料額も増えるのが一般的です。

大したケガではないからといってあまり通院を行っていなければ「症状が軽い」と判断される恐れがあります。

事故直後は目立った症状がなかったとしても、後から症状が出てしまうケースもあるので注意が必要です。

症状にもよりますが、医師の指示に従い定期的に一定日数は病院へ通院して、治療を継続的に取り組んでみましょう。

交通事故と症状の因果関係をはっきりとさせるために、通院頻度を保つことが大切です。

【まずは病院へ】接骨院・整骨院では診断書を書けない

交通事故の被害に遭ってケガをした場合は、まず病院で受診することが重要です。

ケガが完治せずに後遺障害の等級認定手続きを行うときも、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

整骨院や接骨院では、後遺障害診断書を作成できないため注意が必要です。

整骨院や接骨院に通う場合は、まず医師の診断を受けたうえで治療方法について相談してみましょう。

整骨院については下記記事で詳しく解説しています。

【納得いく認定には】後遺障害認定の申請を「被害者請求」で行う

治療の結果、後遺症が残ってしまったときは「後遺障害の等級認定」を受けましょう。

手続き方法として、「事前認定」と「被害者請求」があります。

事前認定は医師に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社を通じて手続きを行う方法です。診断書さえ提出すれば、後は等級認定の結果が伝えられるまで特にすべきことはありません。

被害者にとっては負担の少ない仕組みですが、後遺障害診断書に不備があってもそのまま手続きが行われてしまうので注意が必要です。

実際の症状を反映していない等級認定を受けてしまう可能性があります。

症状に見合った認定を受けるためには、被害者請求で手続きを行うとよいでしょう。被害者請求は自賠責保険に対して、被害者自身が直接請求を行う仕組みです。

しかし必要書類を、すべて自分でそろえなければならない負担があります。

その反面で、レントゲンやMRIといった検査資料などを十分に集められるため、納得のいく結果を得やすいといえます。

被害者請求について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【通院をやめない】完治・症状固定まで通院する

交通事故示談は、ケガが完治もしくは症状固定となった段階で行う必要があります。

症状固定とは、ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

いつ症状固定になったかは保険会社ではなく、基本的には医師が判断することになります。

※紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

充分に治療を受けてから示談交渉を行わなければ、損害額を正しく反映できません。

しかしある程度ケガが治ったからといって、自己判断で通院をやめてないようにしましょう。

ケガの程度が大きいほど損害賠償額も高くなるので、相手側は示談交渉を急いでくる可能性があります。

【注意】治療費の打ち切りと言われたら医師に相談

通院して数ヶ月たつと、相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」を伝えられる場合もあります。

治療の必要性の有無は基本的には医師が判断するものなので、自分や保険会社の判断で通院を中断しないようにしましょう。

必要な治療をしっかりと受けていなければ、その後の慰謝料請求に影響が出てしまいます。

納得できる慰謝料を受け取るために、完治もしくは症状固定となるまで通院を続けることが大切です。

治療費打ち切りについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

適正な慰謝料を計算・請求するには弁護士に依頼

前述のように、慰謝料の計算には3つの基準があり、気をつけるべきポイントもあります。

慰謝料の計算や請求は自分で行うことはできるものの、必要な書類をそろえたり、保険会社とやりとりを行ったりするのは大変です。

交通事故事案に詳しい弁護士に依頼をすれば、示談交渉や後遺障害の等級認定手続きなどを任せられます。

また、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料の請求を行うことが可能です。

ここでは、弁護士に依頼をするメリットについて紹介します。

【慰謝料増額】慰謝料を弁護士基準で計算してくれる

慰謝料を計算する基準のなかでは「弁護士基準(裁判基準)」が最も高額になる可能性が高いです。

ただし弁護士基準(裁判基準)で慰謝料請求を行うためには、弁護士に依頼をするか裁判で争う必要があります。

ケガの治療を行いながら、相手方の保険会社とやりとりを進めるのは、時間的・精神的に負担が大きくなるものです。

また後遺症が残ってしまえば、事故後の生活を立て直すのが大変でもあるので、適正な金額の補償を受けることは重要です。

納得できる補償を受けるには、専門的な知識と経験を備えた弁護士に相談をしてみましょう。

実績のある弁護士であれば、心強い味方となってくれるはずです。

【ストレス低減】相手側の保険会社との交渉を任せられる

交通事故の示談交渉では、過失割合を巡って当事者の意見がまとまらないことも珍しくありません。示談交渉はあくまで、当事者どうしの話し合いで決めるものです。

そのため示談交渉が長引けば、必要な補償をなかなか受けられない状態となります。

保険会社とのやりとりは自分で行うことができるものの、保険会社を相手に交渉を進めていくのは大変です。

交通事故の扱いに長けた弁護士に交渉依頼をすることで、相手側の保険会社との対応を任せられるので負担が軽減できます。

示談交渉だけでなく、後遺障害の等級認定手続きも任せることが可能です。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起こった原因について、当事者の責任割合を示したものです。過失割合は慰謝料などの損害賠償請求に影響します。

過失割合について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【慰謝料以外も】すべての損害賠償を計算してくれる

交通事故に遭った場合、慰謝料以外にも損害賠償を請求できます。事故状況やケガの程度にもよりますが、請求できる損害賠償項目としては以下のものが挙げられます。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉つえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |

| 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 逸失利益 | 後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |

| 慰謝料 | 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

上記の1つ1つの項目を自分で計算するのは大変ですし、請求漏れが起こってしまう恐れがあります。

過去の判例などと照らし合わせて、漏れなく損害賠償請求を行うためには、弁護士のサポートを受けることが大切です。

任意保険(自動車保険)に弁護士費用特約のオプションが付いていれば、費用負担を気にすることなく、弁護士に依頼ができます。

交通事故の被害にあった早い段階で保険会社に確認をし、弁護士に相談する体制を整えてみましょう。

慰謝料以外の示談金について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

納得のいく慰謝料を請求するには弁護士法人イージス法律事務所にご相談を

交通事故に遭ってケガをしたら、慰謝料などの損害賞金を適正に計算・請求したいものです。

この記事に設置した慰謝料計算機を使えば、おおよその慰謝料を計算できますが、実際に相手方の保険会社に適正な金額を請求するのは難しいものです。

適正な慰謝料を計算・請求するには、弁護士法人イージス法律事務所にご相談ください。

ご相談は、24時間365日受け付けしているので、まずはお気軽にご連絡ください。

加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用の自己負担なくご依頼いただくことが可能です。

また弁護士費用特約をご利用しない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。

〈弁護士法人イージス法律事務所の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)〉- ●相談料:0円

- ●着手金:0円

- ●報酬金:16万50,000円+示談金の11%(税込)

※原則として後払い可能です。

報酬金のお支払いは、相手方から損害賠償金を受け取った後でも可能なので、すぐに費用が用意できなくても安心してご依頼いただけます。

費用について不安な場合は初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)