【実話あり】タクシー事故に遭うとめんどくさい?慰謝料をしっかり請求する方法

「タクシー乗車中に交通事故に遭ったけど、慰謝料は誰に請求するの?」

「運転中にタクシーと衝突した場合は、どう対応すればいいんだろ…」

タクシー相手に交通事故に遭ってケガをした場合でも、その後の対処は一般車との事故と同様に、相手方の保険会社に治療費や慰謝料を請求できます。

ただし、タクシー事故で気を付けたいのは、そのタクシー事業者が「タクシー共済」に加入している場合です。

タクシー共済はタクシー事業者による共同組合のため、タクシー側に有利な対応をしてくることが多く、慰謝料額などに納得がいかないこともあるでしょう。

この記事では、タクシー事故特有の注意点や、慰謝料をしっかり請求するための方法について解説します。

またタクシー事業者へ、交通事故の実際の対応について独自取材した実話も紹介しています。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付しています。弁護士費用特約がない場合でも、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

※この記事では加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者・被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

タクシー事故に遭ったら慰謝料は誰に請求する?

タクシー事故に遭ってケガをした場合でも、慰謝料などの損害賠償金を請求できます。しかし、請求する相手は、事故の状況によって異なります。

おもな事故のケースは、タクシー乗車中の事故、もしくはご自身が運転する車とタクシーとの事故などが考えられます。

〈タクシー事故の例〉

- タクシー乗車中の単独事故(自損事故)

- タクシー乗車中の追突事故(タクシーに過失がない場合)

- ご自身が車を運転中にタクシーとの衝突した場合

- ライドシェア車両と衝突した場合

慰謝料の請求先については下記記事で詳しく解説しています。

タクシー乗車中の単独事故はタクシー会社に請求

タクシー乗車中に電柱などに衝突したり、側溝に落ちるなど、タクシー運転手の過失による単独事故(自損事故)に遭った場合は、タクシー運転手およびタクシー会社の責任となります。

この事故によりケガをした場合は、慰謝料はタクシー運転手およびタクシー会社に請求することになります。

タクシー会社は、乗客を安全に目的地まで送り届ける義務を負っています(旅客運送契約に基づく安全配慮義務)。事故が発生して乗客がケガをした場合、タクシー会社はその損害を賠償する責任(運行供用者責任)を負うためです。

- 運行供用者責任とは

- 交通事故を起こした場合は、その自動車の運行供用者(その自動車の運行によって利益を得る者)も損害賠償責任を負います。これは民法第715条や自動車損害賠償保障法第3条によって定められています。

実際に慰謝料を支払うのは、タクシー会社が加入する自動車保険会社や共済組合(タクシー共済)となりますが、まずは事故を起こしたタクシー会社へ連絡しましょう。

たとえば、次のような損害に対して請求が可能です。

- 治療にかかった費用

- 入院・通院による精神的苦痛(入通院慰謝料)

- 事故が原因で仕事を休んだことによる減収(休業損害) など

タクシー乗車中の追突事故は加害者側運転手に請求

タクシーが停車中に後続車に追突された場合は、一般的にタクシーには過失がありません(いわゆるもらい事故)。

タクシー側に過失がない場合は、原則としてタクシー会社に損害賠償をすることはできません。

この場合は、相手(加害者側)の運転手に損害賠償金を請求することになります。実際に賠償金を支払うのは、相手の加入する自動車保険会社になるため、示談交渉は相手方の保険会社と行うことになります。

もらい事故については下記記事で詳しく解説しています。

自身の車とタクシーとの衝突事故はタクシー会社に請求

ご自身が車を運転中にタクシーと衝突事故を起こした場合、損害賠償金はタクシー会社に請求することになります。

タクシーは会社の事業として運行しているため、運転手個人だけでなく運行供用者であるタクシー会社が賠償義務を負うのが原則です。

実際に示談交渉をするのは、タクシー会社が加入している自動車保険会社またはタクシー共済になります。

ライドシェア車両との事故は運営会社が加入する保険会社に請求

近年始まったライドシェア車両との事故に遭った場合、損害賠償金の請求先はケースによって異なります。

- ライドシェアとは

- 国土交通大臣の許可を受けたタクシー会社が、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して人を運ぶサービスです。国土交通省が指定する「タクシーが不足する地域、時期および時間帯」で導入されています。

※参考:国土交通省「日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について」

日本で合法的に行われているライドシェア車両との交通事故では、運転手本人と運行管理を行う事業者(既存のタクシー会社)が責任を負うことになります。

実際の損害賠償は、ライドシェアを運営するタクシー会社が責任を負うことになっています。

大手の損害保険会社の自動車保険もこれに合わせて、ドライバー個人の自動車保険より、まずはタクシー会社の自動車保険によって補償を行う設計になっています。

そのため損害賠償の示談交渉は、原則としてライドシェアを運営するタクシー会社が加入する保険会社または共済と行うことになります。

ライドシェア車両には任意保険またはタクシー共済(対人補償8,000万円以上・対物補償200万円以上)への加入が義務付けられています。

しかし正式に認可されていない車両(いわゆる白タク)の場合は、適正な損害賠償を受けられない場合もあります。

※認可を受けたライドシェア車両でも白ナンバーの場合があります。

白タクは、加入している自動車保険が「自家用車向け」であることが多く、ライドシェアなどの有償運送中の事故を補償対象外としているためです。

この場合は、運転手本人へ損害賠償金を請求することになります。

※ライドシェアには地方自治体が運営する公共ライドシェア(2号ライドシェア)もありますが、この記事では「日本版ライドシェア(3号ライドシェア)を想定しています。

※参考:国土交通省「日本版ライドシェア(自家用車活用事業)について」

タクシー事故の交渉がめんどくさい理由=タクシー共済

タクシーは、一般的な自動車保険ではなく共済組合(タクシー共済)に加入しているケースがあります。

この場合は示談交渉をタクシー共済と行うことになりますが、タクシー共済の対応は一般的な自動車保険と異なり「めんどくさい」側面があるといわれます。

- タクシー共済とは

- タクシー会社や個人タクシーの運転手が、相互扶助を目的として運営している組合組織です。交通事故の際には、被害者への損害賠償金を行います。

タクシー共済はタクシー事業者による共同組合のため、タクシー側に有利な対応をしてくることが多いといえます。

タクシー共済の対応は、次のようなケースが想定されます。

- 損害賠償金の支払いを渋る傾向がある

- 慰謝料の計算方法が不明瞭

- 過失割合を認めない場合がある

タクシー共済との交渉は、被害者にとって精神的な負担が大きく長期化する傾向にあるため、「めんどくさい」と感じやすいのです。

以下で詳しく解説します。

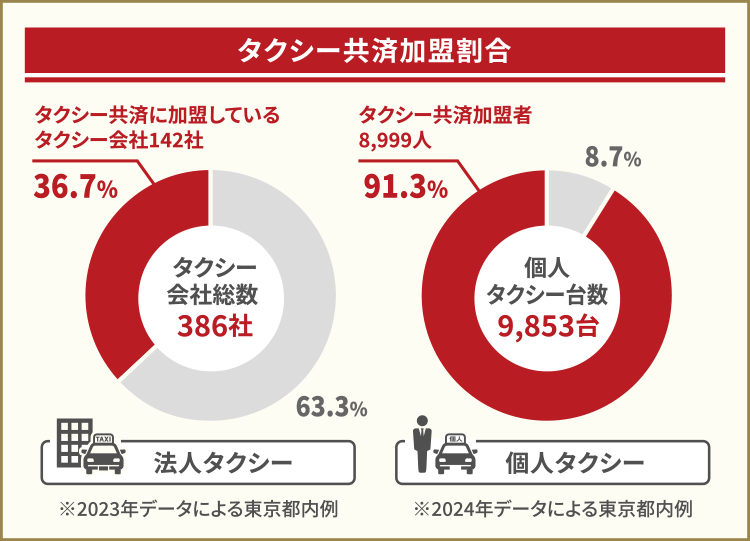

個人タクシーの9割以上*1 がタクシー共済に加盟

タクシー共済は全国に33の組合があります。

タクシー共済に加盟しているタクシー会社は、どのぐらいあるのでしょうか。東京都のデータで調べてみました。

東京都内にはタクシー会社が386社*2 ありますが、そのうちタクシー共済に加盟している事業者は142社*3です。

つまり法人タクシーの約4割が、交通事故の際にタクシー共済を利用することになります。

また個人タクシーは、東京都内に9,853台ありますが、個人タクシー向けの共済に加盟してる事業者は8,999人(社)となっています。個人タクシーは約9割が、交通事故の際にタクシー共済を利用することになります。

※内訳:東京都個人タクシー交通共済協同組合:5,302人(社)*4・日個連東京都交通共済協同組合:3,697人(社)*5

*1 東京都の場合

*2 参考:一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会「都道府県別事業者数及び車両数(令和5年3月31日現在)」

*3 参考:国土交通省自動車局「自動車局所管の共済事業組合における取組状況」

*4 参考:東京都個人タクシー交通共済協同組合「組織概要」(2024年3月31日現在)

*5 参考:日個連東京都交通共済協同組合「組合の概要」(2024年4月1日現在)

個人タクシーと交通事故に遭うと、交渉相手はタクシー共済になることが多いといえるでしょう。

損害賠償金の支払いを渋る傾向がある

タクシー共済は、損害賠償金の支払いを渋る傾向があるようです。タクシー共済は営利会社ではないため、タクシー会社側の立場を重視した対応をとる傾向があるのです。

おもに次のような対応が想定できます。

- 慰謝料の低額提示:一般的な保険会社の基準よりも低い金額で慰謝料を提示する

- 治療費の打ち切り:まだ治療が必要な段階で、治療費の支払いを打ち切ろうとする

- 休業損害の過小評価:実際の収入よりも低い金額で休業損害を計算する

タクシー共済は、一般の自動車保険とは異なる計算基準で損害賠償金を算出することもあるため、相場とは異なる金額を提示されることがあります。

慰謝料の計算方法が不明瞭

タクシー共済は、一般的な自動車保険とは慰謝料などの計算方法が異なることがあります。

一般的な自動車保険の場合は、自賠責保険基準をベースに慰謝料などの計算を行いますが、タクシー共済は、このような基準とは異なる独自の計算基準があるといわれています。

一般的な自動車保険は、金融庁の監督により補償の基準を設けていますが、タクシー共済はこのような行政指導を受けてません。そのため慰謝料などの目安がわからないのです。

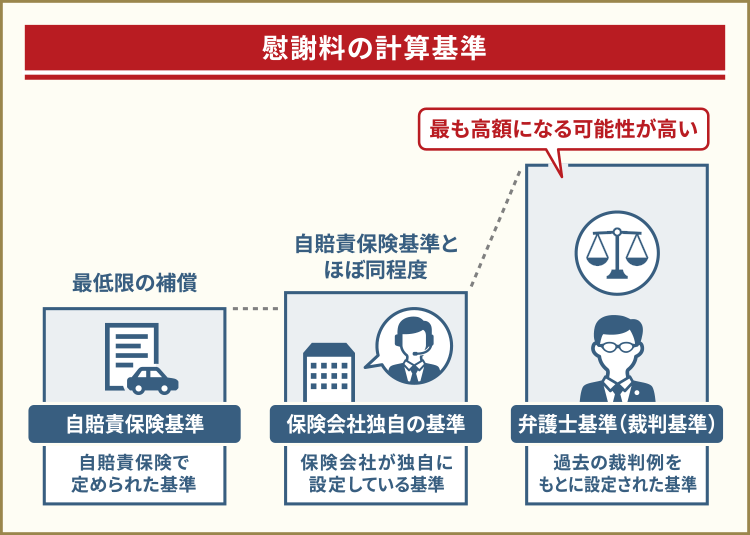

- ・慰謝料の算定基準とは

- ・自賠責保険基準:最低限の補償 保険会社独自の基準:おおむね自賠責保険基準をもとにした補償 ・弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいた基準。最も高額になる可能性がある

交通事故でケガを負った場合は、原則として120万円までは自賠責保険から補償されます。自賠責保険では、入通院1日あたり4,300円で慰謝料を計算するという計算基準があります。

しかし120万円を超える補償は、タクシー共済独自の基準で計算されるため、納得できない金額提示になることがあるでしょう

慰謝料の計算基準については下記記事で詳しく解説しています。

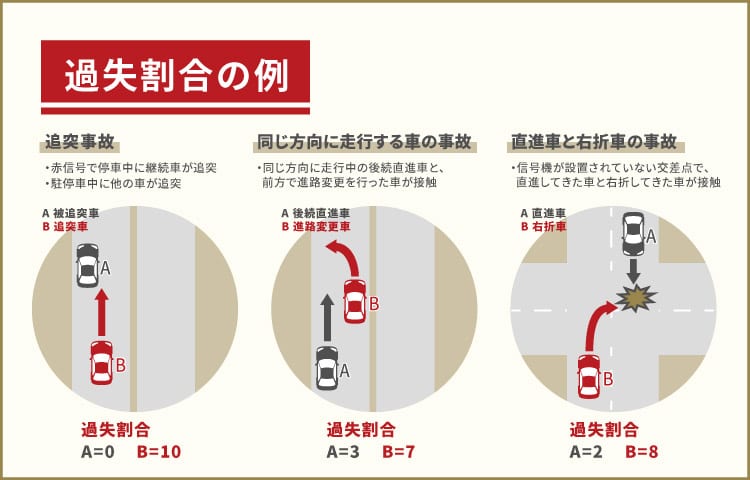

過失割合を認めない場合がある

タクシー共済との交渉がめんどくさい理由の一つに、「過失割合」に関する主張の違いがあります。

- 過失割合とは

- 交通事故が起こった原因について、当事者間の責任の割合を示した数字です。

前述のとおりタクシー共済は、タクシー会社側の立場を重視した対応をとる可能性があります。そのため、交通事故の相手に対して、本来よりも高い過失割合を主張してくるケースが見受けられます。

たとえば、

- 乗客の過失:シートベルト非着用などを理由に過失を主張

- 相手車両の過失:相手側の前方不注意などを主張

といったケースが考えられます。

タクシー共済には交渉担当者がいるため、専門知識がないと適切な反論が難しく、不利な条件で示談を成立させてしまうリスクがあります。

過失割合が適切に判断されないと、慰謝料や損害賠償金が減額される可能性があります。

過失割合については下記記事で詳しく解説しています。

タクシーは任意保険に加入していない?

一部では「タクシーは任意保険に加入していないのでは?」といった噂もあるようです。

しかし個人タクシーの営業許可を取得するためには、任意保険(自動車保険)やタクシー共済などに加入することが法律(旅客自動車運送事業運輸規則)で定められています。

【旅客自動車運送事業運輸規則】

第19条の2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

「国土交通大臣が告示で定める基準」とは、対人補償8,000万円以上、対物補償200万円以上となっています。

※参考:国土交通省「告示第503号」

そのため、タクシーは原則として任意保険かタクシー共済のいずれかに加入していることになります。

【独自取材】タクシー会社経営者に聞く!交通事故の対応とは

当メディアでは、タクシー会社の経営者様と個人タクシー事業主様への独自取材に成功しました。

タクシーが加入している自動車保険や、実際に交通事故に遭った際の対応について、お聞きしました。

中堅タクシー会社経営者様

- ・K様・50代男性(タクシー会社経営)

- ・車両保有台数:数十台

- ・営業エリア:愛知県内

Q.交通事故はどのぐらいの頻度で発生しますか?

交通事故は1~2ヶ月に1回程度は発生しています。安全運転を心がけていますが、保有台数が数十台あり毎日稼働しているので、どうしても事故は起きてしまいますね。事故の態様としては、停車中の追突事故が多いです。

Q.事故が発生した場合はどのように対応しますか?

まず相手の方や乗車中のお客様のケガを確認したうえで、警察への届け出を行います。その後は保険会社に連絡し、対応を任せます。

停車中に追突された場合は(過失割合0の場合)相手方と直接お話していただくことになり、原則としてタクシー会社が間に入って対応することはありません。

Q.どのような自動車保険に入っていますか?

当社はタクシー共済ではなく、一般的な損害保険会社の自動車保険に「フリート契約」という形で入っています。補償額は、対人・対物とも無制限の契約にしています。

交通事故の対応も、原則として保険会社にお任せしています。そのため事故のお相手の方は、保険会社とやりとりをしていただくことになります。

車の修理費用の算定なども、保険会社のアジャスター(損害調査員)が対応しますので、タクシー会社が直接行うことはありません。

※フリート契約=所有台数が10台以上の法人向け契約

個人タクシー事業主様

- ・S様・40代男性(個人タクシー事業主)

- ・車両保有台数:10台(実稼働6台)

- ・営業エリア:東京都内

Q.タクシー業務中の事故はどのくらいの頻度で発生しますか?

安全運転を心がけていますが、年に数回程度は発生します。どちらかというと被害者側の方が多いです。後ろから追突されたり、横から飛び出した車と衝突することが多いですね。

Q.どのような自動車保険に入っていますか?

大手損保会社の自動車保険に入っています。うちは個人タクシーといえども10台の車両を抱える会社組織なので、保険料の安いフリート契約にしています。

車両1台のみで営業している個人タクシー事業者は、保険料が安いタクシー共済に入っていることが多いようですね。タクシー共済は、タクシー側の味方をしてくれる印象です。

Q.事故が発生した場合はどのように対応しますか?

交通事故が起きた場合は、警察への通報と、けが人がいる場合は救急車を呼ぶことを徹底しています。大きな事故の場合は従業員が現場に駆けつけることがありますが、その後の対応は保険会社にお任せしています。

Q.客としてタクシー乗車中に交通事故に遭った場合はどうなりますか?

お客様がケガをした場合は、まずタクシー側で補償します。当方に過失がある場合はもちろん、被害者側の場合でも、タクシー内で起きた事故については補償します。

その場合は治療費や慰謝料相当額を一旦お支払いし、その分を後で相手方に請求します。

タクシー事故で泣き寝入りしないために弁護士法人イージス法律事務所に相談を

前述したように、タクシー事故の交渉相手は、相手方の保険会社やタクシー共済になります。しかし個人での対応は負担が大きく、慰謝料や過失割合に納得できないこともあるでしょう。

泣き寝入りを防ぎ、適正な補償を受けるためには、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人イージス法律事務所にご相談いただければ、次のようなメリットがあります。

- めんどくさい示談交渉を任せられる

- 慰謝料などの増額を目指せる

- 後遺障害慰謝料や休業損害もしっかり請求できる

- 裁判も視野に入れて交渉できる

- 弁護士費用特約があれば費用の自己負担も不要

タクシー事故で適正な補償を受けるためにも、まずは弁護士法人イージス法律事務所にご相談ください。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただくメリットを、以下で詳しく解説します。

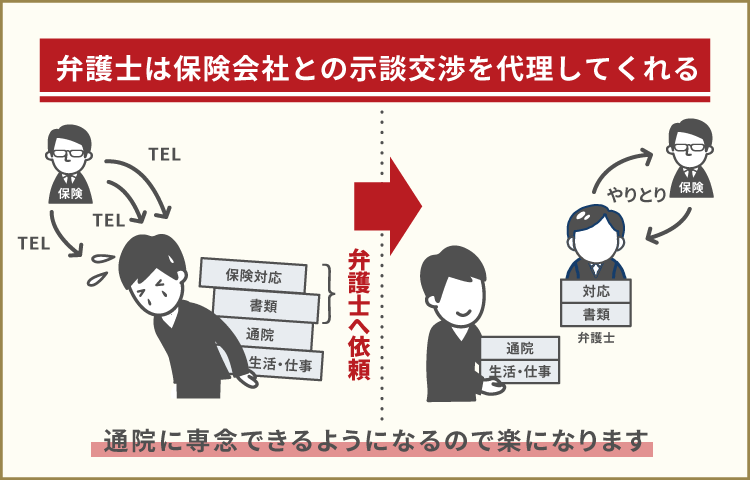

めんどくさい示談交渉を任せられる

タクシー事故の示談交渉は、負担が大きく「めんどくさい」と感じることがあります。

また相手方保険会社やタクシー共済の態度が威圧的、一方的に感じることもあるでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただくと、ご依頼者様の代理人としてこれらの煩わしい手続きや交渉をお任せいただけます。

これにより、ご依頼者様は交渉の手間やストレスから解放され、治療に専念することができます。

示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料などの増額を目指せる

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただくことで、相手方の保険会社やタクシー共済が提示する慰謝料などの損害賠償額を増額できる可能性が高まります。

相手方保険会社は、最低限の補償である「自賠責保険基準」をもとにして損害賠償金を計算することが多いでしょう。

また相手方がタクシー共済の場合は、慰謝料などの計算方法が不明瞭な場合もあります。

弁護士は、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」という計算基準で損害賠償金を計算・交渉します。

そのため、相手方が提示した慰謝料や損害賠償金を増額できる可能性が高まるのです。

慰謝料に関して詳しくは後述します。

慰謝料の増額については下記記事で詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料や休業損害もしっかり請求できる

交通事故でケガが完治せず症状が残った場合は、後遺障害等級を認定されることで「後遺障害慰謝料」を請求できます。

しかし、後遺障害等級の認定手続きは一般の方には難度が高く、適正な等級を得られないケースも少なくありません。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただくと、適切な後遺障害等級認定を得るためのサポートも行います。

そして後遺障害等級に応じた、本来受け取るべき後遺障害慰謝料を請求できます。

【後遺障害慰謝料の目安(一部抜粋)】

| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の目安 |

|---|---|

| 14級 | 110万円程度 |

| 13級 | 180万円程度 |

| 12級 | 290万円程度 |

| 11級 | 420万円程度 |

| 10級 | 550万円程度 |

※弁護士基準(裁判基準)の目安。必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

後遺障害慰謝料に関して詳しくは後述します。

後遺障害については下記記事で詳しく解説しています。

また、交通事故によるケガで仕事を休まざるをえなくなった場合は「休業損害」を請求できます。

休業損害の適正な金額は、次の計算式に当てはめて算出します。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入とは、次のような考え方になります。

- 給与所得者:事故前3ヶ月分の給与額(総支給額)÷90日(または事故前3ヶ月分の稼働日数)

- 自営業者:事故前年の確定申告所得額÷365日

また専業主婦(夫)も、家事労働分を換算して請求することができます。

休業損害に関しても、相手方から提示される金額が適正といえないケースが少なくありません。

弁護士は過去の裁判例に基づき、適正な休業損害額を算出したうえで相手方と交渉することで、納得のいく金額を請求することが可能です。

休業損害については下記記事で詳しく解説しています。

裁判も視野に入れて交渉できる

弁護士に依頼すると、示談交渉がまとまらない場合でも、裁判を視野に入れた交渉が可能になります。

裁判になれば、請求どおりの損害賠償金を回収できる可能性が高くなるため、相手方も安易な態度を取りにくいといえるでしょう。

示談交渉がまとまらない例

- 相手が過失割合を不当に主張している場合

- 提示された慰謝料額が著しく低い場合

- 後遺障害の等級認定に不服がある場合 など

当事者間では平行線になりがちな問題も、弁護士が介入することで解決への道筋が見えやすくなります。

さらに裁判も辞さない姿勢を示すことで、納得のいく結果に近づく可能性も高まります。

弁護士法人イージス法律事務所では、事案に応じて適切な解決方法をご提案し、ご依頼者様にとってよりよい結果が得られるよう、粘り強く交渉を進めます。

必要であれば、裁判手続きにも対応しますのでご安心ください。

交通事故の裁判については下記記事で詳しく解説しています。

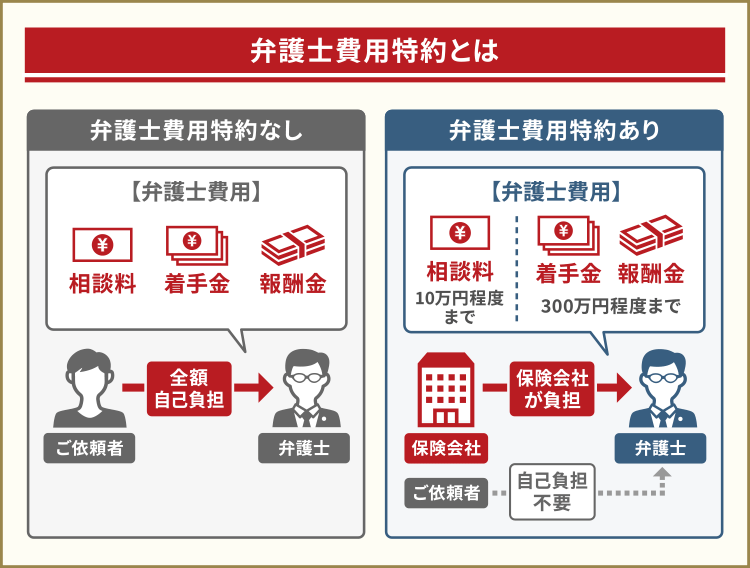

弁護士費用特約があれば費用の自己負担もなし

「弁護士に依頼したいけれど費用が心配」という方もいるでしょう。

しかし、ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースが多くあります。

弁護士費用特約は、ご家族(配偶者や同居の親族など)が契約している保険に付帯している特約が利用できる場合もあります。

また自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などに付帯していることもありますので、一度ご加入の保険契約をご確認いただくことをおすすめします。

弁護士費用特約を利用することで、費用を気にせず弁護士に依頼できるといえます。

一般的な弁護士費用特約の補償上限額は、法律相談費用10万円程度、弁護士費用300万円程度です。

弁護士法人イージス法律事務所では、弁護士費用特約を利用したご相談・ご依頼にも対応しております。

弁護士費用特約をご利用しない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。

【弁護士法人イージス法律事務所の料金/弁護士費用特約がない場合】

| 相談料 | 0円 |

|---|---|

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 報酬金 16万5,000円+示談金の11%(税込) ※原則として後払い可能です。 |

報酬金のお支払いは、相手方から損害賠償金(示談金)を受け取った後でも可能なので、すぐに費用が用意できなくても安心してご依頼いただけます。

費用について不安な場合は初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

タクシー事故で慰謝料をしっかり請求するために

タクシー事故に遭ってしまった場合に、適正な慰謝料や損害賠償を請求するためには、いくつかの対応が必要です。

これらの対応を怠ると、本来受け取るべき賠償金を得られなかったり、交渉が不利になったりする可能性があります。

交通事故に遭ったら、次のような対応をしましょう。

- 警察に通報して事故証明書をもらう

- ケガや痛みがあるなら人身事故で処理する

- ドライブレコーダー映像などの証拠を集める

- 現場での示談に応じない

- 完治または症状固定になるまで治療を続ける

- 弁護士に示談交渉を依頼する

慰謝料請求の流れについては下記記事で詳しく解説しています。

以下で詳しく解説します。

警察に通報して事故証明書をもらう

タクシー事故に遭ったら、必ず警察へ通報をしましょう。警察への報告は道路交通法で定められている運転者の義務なので、すみやかに連絡をする必要があります。

【道路交通法】

第72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は(中略)警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(中略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。引用元:e-GOV法令検索「道路交通法」

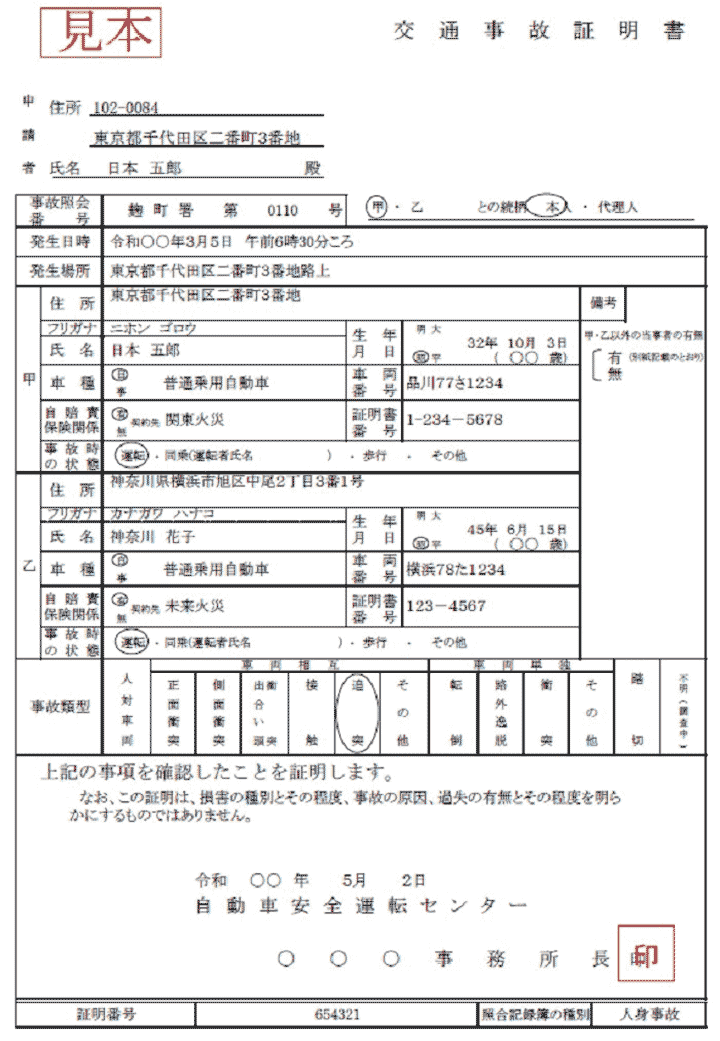

警察官が作成する「交通事故証明書」は、その後の手続きにおいて重要な役割を果たします。

これは、事故が発生した日時、場所、当事者などを公的に証明する書類であり、保険金の請求や損害賠償請求を行う際に必須となります。

交通事故証明書の例

警察への通報を怠ると交通事故証明書が発行されず、事故の事実関係を証明することが困難になり、後々の交渉で不利になる可能性があります。

人身事故の場合は、さらに詳しい情報が記載されます。必ずその場で警察官にケガの有無を伝えてください。

交通事故証明書については下記記事で詳しく解説しています。

ケガや痛みがあるなら人身事故で届け出る

タクシー事故に遭ってケガをしたり、体に痛みや違和感がある場合は、警察官に「人身事故」として届け出てください。

物件事故*として処理してしまうと、警察が実況見分を行わないため、事故状況に関する詳細な記録が残りにくくなります。

また後から相手方に治療費や慰謝料などを請求しようとしても、事故とケガの因果関係を証明することが難しくなるケースがあります。

特にタクシーに乗車中の事故の場合、乗客は被害者となることが多いでしょう。ケガがある場合は軽傷だと思っても、人身事故として扱ってもらうことが補償を受けるうえで重要になります。

また一度物件事故として届けた場合でも、ケガがある場合は人身事故に変更することが可能です。

医師が作成した診断書を用意して、事故現場を管轄している警察署で変更依頼を行います。

*物損事故のことを警察では物件事故と呼びます。

物損事故から人身事故への変更については下記記事で詳しく解説しています。

ドライブレコーダー映像などの証拠を集める

タクシー事故に遭った場合、事故状況や損害を証明するための証拠収集は重要です。特にドライブレコーダーの映像は、事故の状況や過失割合などを判断するうえで有力な証拠となります。

【証拠の例】

- ドライブレコーダー映像:タクシーやご自身の車に搭載されたもの

- 事故現場の写真・動画:事故車両の状態、損傷箇所、現場の状況

- 目撃者の証言:氏名、連絡先を聞き、証言内容を記録

- 事故車両の修理見積書

- 医師の診断書、診療報酬明細書

事故直後は混乱しているでしょうが、可能な範囲で冷静に証拠を確保することが、その後の交渉を有利に進めるために不可欠です。

ドライブレコーダー映像は、時間が経過すると上書きされて消えてしまう可能性があるため、早めにデータを保存しておきましょう。

事故のあとすべきことについては下記記事で詳しく解説しています。

現場での示談に応じない

交通事故の現場で、相手のタクシードライバーやタクシー会社の担当者から「ここで解決しましょう」「この金額で収めてください」など、その場で示談を持ちかけられることがあります。しかし、その場で示談に応じてはいけません。

事故直後はケガの程度がわからなかったり、あとから症状が出る可能性もあるため、適正な損害額が確定していないからです。

慰謝料だけでなく治療費や通院のための交通費などは、ケガが完治もしくは症状固定以降に確定します。

そのためその場で安易に示談に応じると、治療が長引いたりケガが完治しないで症状が残った場合でも、適正な損害賠償金を受け取れない可能性があります。

そのため、交通事故現場では安易な示談には応じず、必ず警察への通報や病院での診察を優先してください。

完治または症状固定になるまで治療を続ける

交通事故でケガを負った場合は、ケガが完治もしくは症状固定するまで治療を続けましょう。

まだ完治していない状況で、保険会社やタクシー共済は「治療費の打ち切り」を打診してくる場合があります。

しかし完治や症状固定の判断は、基本的に主治医が行うことなので、保険会社の打診に慌てて応じる必要はありません。

- 症状固定とは?

- ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。症状固定は、基本的には医師が判断することになります。紛争化した場合は、最終的に裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断します。

自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従い、完治か症状固定となるまで続けることが重要です。

また治療期間が短すぎると、保険会社やタクシー共済から「もう治っている」と判断され、十分な慰謝料を受け取れない可能性があります。

治療期間は、慰謝料算出の大きな要素となるため、医師としっかり連携を取り、必要な治療をしっかり受けるようにしましょう。

弁護士に示談交渉を依頼する

タクシー事故の示談交渉は、相手方の保険会社やタクシー共済を相手にするため、一般の方がご自身で行うことは難度が高く、不利な条件を提示されることも少なくありません。

弁護士に示談交渉を依頼することで、次のようなメリットがあります。

- 法律の専門家に任せられる:専門知識を持つ弁護士が、あなたの代わりに交渉を行います

- 精神的な負担が軽減される:相手方とのやり取りから解放されます

- 適正な慰謝料・損害賠償額が得られる可能性が高まる:弁護士基準(裁判基準)に基づいた交渉が可能です

- 後遺障害等級認定のサポート:適正な等級認定に向けたアドバイスや手続きを支援します

弁護士費用特約がご利用できる場合は、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いので、弁護士に依頼するデメリットは、ほぼないといえます。

交通事故の示談交渉で不安な点があれば、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。

タクシー事故で請求できる慰謝料とは?

交通事故に遭ってケガをした場合、相手に対して慰謝料を請求できます。

慰謝料には、おもに次の2つがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料):ケガの治療のために通院・入院する精神的苦痛への補償です。治療期間や入通院日数によって金額が変わります。

後遺障害慰謝料:治療を続けてもケガが完治せず、症状が残ってしまった場合の補償です。後遺障害等級によって金額が異なります。

ほかにも死亡慰謝料(近親者慰謝料)があります。

慰謝料の計算方法については下記記事で詳しく解説しています。

以下で詳しく解説します。

ケガがある場合は入通院慰謝料

交通事故でケガをして治療のために病院へ入通院した場合は、精神的な苦痛の補償として「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求できます。

入通院慰謝料は、治療期間や入通院日数によって計算されます。

自賠責保険基準の入通院慰謝料は、次の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円

*治療期間または実通院日数×2 のいずれか少ない日数

弁護士基準(裁判基準)では、入院期間と通院期間を組み合わせた表を用いて慰謝料額を算出します。

弁護士基準(裁判基準)重傷の場合の慰謝料早見表

※単位=万円・金額は目安です。

※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)では、慰謝料に大きな差がでる可能性があります。

納得のいく慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して「弁護士基準(裁判基準)」で計算・請求することが大切です。

入通院慰謝料の目安については下記記事で詳しく解説しています。

症状が残った場合は後遺障害慰謝料

交通事故によるケガが完治せず、将来にわたって回復の見込みがない症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級が認定されることで「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が異なります。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い後遺障害となります。

後遺障害等級ごとの慰謝料額の目安は、次のようになります。

※単位=万円・金額は目安です。

※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

( )内は介護を要する場合の金額

後遺障害の認定を受けるためには、医師の診断書や各種検査結果などをもとに、自賠責保険に申請し、審査を受ける必要があります。

適切な等級認定を受けることが、正当な後遺障害慰謝料を請求するうえで非常に重要になります。この手続きは難度が高いため、弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)