【実例あり】もらい事故で泣き寝入りしない!慰謝料請求で損しない方法とは?

赤信号で停車中に追突されるなどの「もらい事故」に遭って、理不尽な思いをしていませんか。

しかし泣き寝入りする必要はありません。

もらい事故でも、ケガがある場合は相手に治療費や慰謝料を請求できます。

もらい事故とは、過失割合が0:10(ご自身:相手)で「ご自身に過失がない事故」のことをいいます。

- 赤信号で停車中に後ろから追突された

- センターラインオーバーの対向車と衝突した

- 赤信号無視の車と衝突した

もらい事故に遭って、泣き寝入りぜずしっかり慰謝料を請求するには、弁護士に依頼することを検討してください。

弁護士に依頼することで、相手の保険会社と対等に示談交渉ができ、慰謝料の増額を目指せます。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

この記事では、実際にもらい事故に遭った方に「保険会社の対応」について聞いたアンケート結果も紹介します。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

※この記事では加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者・被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

もらい事故とは被害者側に過失がない交通事故

もらい事故とは、一般的に「ご自身に過失がない事故」のことをいいます。

具体的には、過失割合が0:10(ご自身:相手)の事故を指します。

- 過失割合

- 交通事故が起こったときの当事者それぞれの過失(責任)の割合を示すものです。損害賠償金にも関係する重要な数字です。

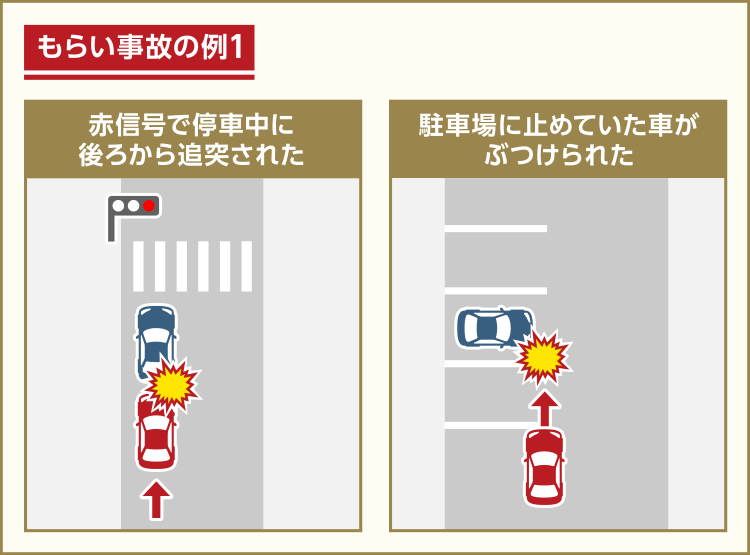

一般的に、もらい事故といわれる事故は以下のようなケースです。

- 赤信号で停車中に後ろから追突された

- 駐車場に止めていた車がぶつけられた

- センターラインオーバーの対向車と衝突

- 赤信号無視の車と衝突

過失割合については下記記事で詳しく解説しています。

赤信号で停車中に後ろから追突された

ご自身の車が赤信号で停車中に後続車が追突した場合の過失割合は、0(ご自身):10(相手)となり、もらい事故といえます。(図版左)

停車している車は、後ろから来る車を避けようがないためです。

ただし、ご自身の車が夜間など視界が悪いときにライト(車幅灯や尾灯など)を点灯していない場合は、0:10にならない場合もあるので注意してください。

駐車場に止めていた車がぶつけられた

駐車場に駐車中の車に衝突された場合も、もらい事故といえます。(上記図版右)

ご自身の車が完全停止していれば、原則として過失割合は0になるでしょう。

ただしご自身の車が少しでも動いている(後進でも)場合は0:10にはならないので注意してください。センターラインオーバーの対向車と衝突

対向する相手の車がセンターライン(道路の真ん中)を越えて衝突した場合は、0(ご自身):10(相手)となります。(図版左)

車は道路の左側を走る義務があるため、センターラインを越えた車に100%の過失があるとされます。

ただし、ご自身に次のような過失がある場合は、0:10にはならないので注意してください。

- 前方不注意

- 酒気帯び運転

- 15km以上の速度違反 など

赤信号無視の車と衝突

交差点を青信号で直進しているときに、赤信号を無視して直進してきた車と衝突した場合は、0(ご自身):10(相手)となります。(上記図版右)

信号機のある交差点では信号に従う義務があるため、赤信号を無視した車に100%の過失があるとされます。

※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2025版」

もらい事故が泣き寝入りになりやすいのはなぜ?

前述のような過失割合が1:10(ご自身:相手)のもらい事故は、納得のいかない結果になる「泣き寝入り」になりやすいといえます。

泣き寝入りになる理由は、次のようなことです。

- 相手側の保険会社と自身で交渉する必要がある

- 納得のいく損害賠償金(示談金)をもらえない

以下で詳しく解説します。

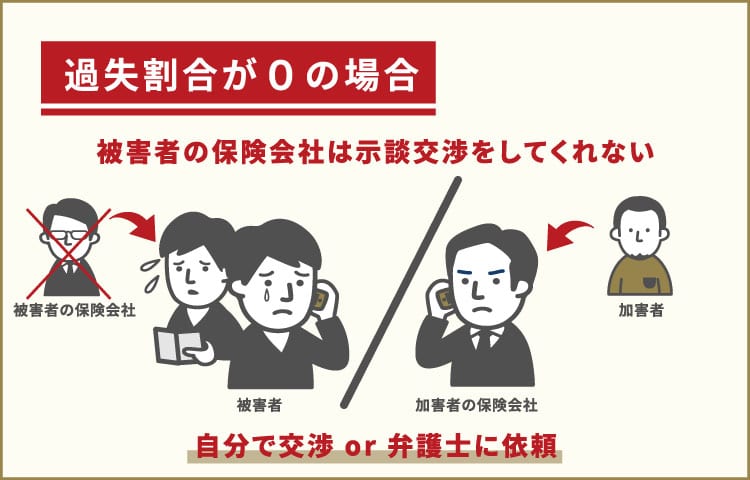

相手側の保険会社と自身で交渉する必要がある

ご自身の過失割合が0のもらい事故の場合は、ご自身が加入している自動車保険会社は、相手との示談交渉ができません。

相手側の保険会社とのやりとりは、すべてご自身で対応する必要があるのです。

そのため、相手側保険会社が提示する提示内容が適正なのか判断が難しいでしょう。

また、相手側保険会社の提示する内容に納得できない場合でも増額交渉は難しく、泣く泣く受け入れる場合が多いといえます。

なぜご自身の保険会社が対応できないかというと、過失割合が0の場合は相手に対する賠償責任がないため、ご自身が加入する保険会社が法律事務(示談交渉)を行うと「非弁行為」になってしまうのです。

- 非弁行為とは?

- 弁護士資格のない者が報酬を受け取って法律事務を行うことです。日本では弁護士法によって、非弁行為を禁じています。

【独自アンケート】実際の保険会社の対応はどうだった?

当メディアでは、実際に交通事故に遭って損害賠償金を受け取った方へ独自にアンケートを実施しました。

相手側保険会社の対応に関する質問への回答の一部を、紹介します。

| 交通事故の状況 | 保険会社の対応で不満な点は? |

|---|---|

| 一時停止で停止中に後続車が追突 | 休業損害を約束よりかなり遅れて振り込んできた |

| 相手が一旦停止をしないで衝突 | ていねいに説明してくれたので特に不満はない |

| 停車中に後続車が追突 | ケガの心配より示談を迫ってきた |

| 赤信号で停止中に後続車が追突 | 大手保険会社だったので誠意ある対応だった |

| 信号待ち中に後続車が追突 | 事故後の連絡が遅く治療の内容にあれこれ口を出し示談を急がせた |

| 交差点で青信号直進中に赤信号無視の車が衝突 | むちうち症状が完治しないのに治療費を打ち切られた |

| 右折禁止の脇道から右折してきた車が衝突 | 後遺症の件で納得いく説明がなく一方的に打ち切られた |

※アンケート回答をランダムに抽出。個人の見解なので内容を保証するものではありません。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2025年4月4日~11日

調査対象:交通事故に遭って損害賠償金を受け取った方

納得のいく損害賠償金(示談金)をもらえない

相手側の保険会社と直接交渉すると、納得のいく損害賠償金を提示されない可能性があります。

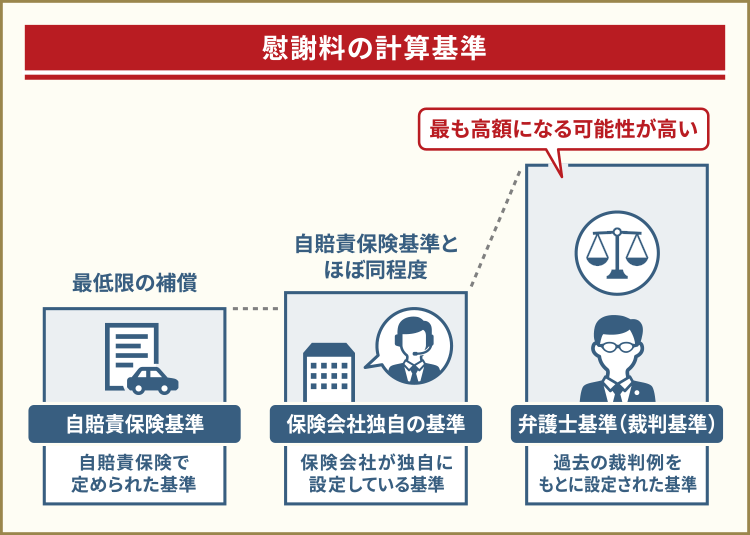

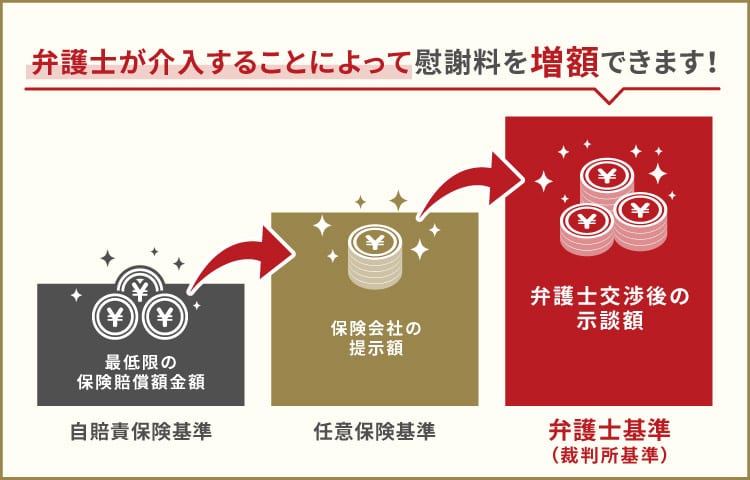

保険会社から提示される損害賠償金は、各保険会社が独自に設定している計算基準(いわゆる任意保険基準)で算出されます。

この基準は、最低限の補償である自賠責保険基準とほぼ同程度と想定され、本来もらえるはずの適正な損害賠償よりも低い金額設定となります。

最も高額になる可能性がある計算基準は、裁判を視野に入れた「弁護士基準(裁判基準)」ですが、保険会社がこの基準で慰謝料を提示することはほぼありません。

弁護士基準(裁判基準)で損害賠償金を請求するには、弁護士に依頼する必要があります。詳しくは後述します。

弁護士基準(裁判基準)については下記記事で詳しく解説しています。

もらい事故で泣き寝入りしないための適切な行動

もらい事故に遭った際に、泣き寝入りすることなく慰謝料などの損害賠償金をもらうためには、覚えておくべき適切な行動があります。

- 警察と自身の保険会社に連絡する

- ドライブレコーダーの映像などの証拠を確保する

- 早い段階で弁護士に相談する

- ケガがあるなら病院で治療する

- 保険会社の圧力に屈しない(治療費打ち切り)

- 完治(症状固定)したら示談交渉する

交通事故後の対応については下記記事で詳しく解説しています。

以下で詳しく解説します。

警察と自動車保険会社に連絡する

交通事故が起きたら、死傷者の有無に関わらず必ず警察に通報しましょう。

交通事故を警察に届け出るのは、法律(道路交通法)で定められている運転者の義務です。

〈法律の条文(道路交通法)〉

第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この場合において(中略)警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(中略)に報告しなければならない。引用元:e-GOV法令検索「道路交通法」から抜粋

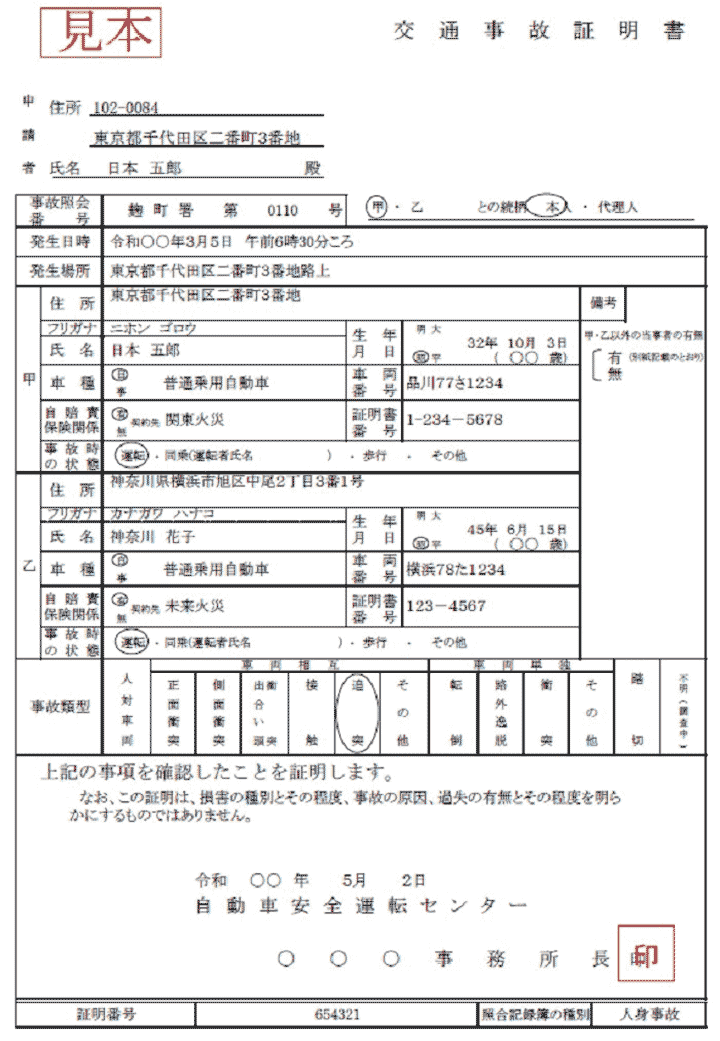

また慰謝料や保険金を適正に請求するためには、警察が作成する「実況見分調書」や「交通事故証明書」が必須です。

そのため、相手から「警察には届けないでほしい」などと言われても、必ず警察へ通報をしてください。

警察への通報については下記記事で詳しく解説しています。

次に、ご自身が加入している自動車保険会社に連絡をして、事故の報告をしましょう。契約内容がわかる証券番号と、事故の状況や相手の情報などを伝えます。

ケガあるなら人身事故として届ける

警察官が現場に到着したら、事故の状況を正確に報告します。

身体にケガがなく、自動車や建物のみに損害がある場合は「物件事故」として処理されます。

- 物件事故(ぶっけんじこ)とは?

- 車両や建物の破損のみで身体にケガのない事故のことです。一般的には「物損事故」といわれますが、警察では物件事故と呼び、交通事故証明書にも同様に記載されます。

※当メディアでは、原則として物損事故と記載しています。

ケガがある場合は、そのことを警察にしっかり説明して「人身事故」として処理してもらいましょう。

慰謝料などを請求するためには、人身事故で処理された交通事故証明書が必要です。

右下の「照合記録簿の種別」欄に物件事故と記載されていれば、人身事故として処理されていません。

事故直後はケガがないと思い物件事故(物損事故)となった場合でも、あとから痛みが出た場合は、医師に診断してもらったうえで人身事故に切り替えることもできます。

人身事故への切り替えについては下記記事で詳しく解説しています。

ドライブレコーダーの映像などの証拠を確保する

事故直後の現場の写真を撮っておくと、証拠として活用できる場合があります。

事故現場に目撃者がいる場合は、話を聞くなどしてもいいでしょう。

またご自身の車にドライブレコーダーが装備されている場合は、映像をきちんと保存しておくことが大切です。

ドライブレコーダーの映像からは、事故の発生時刻や信号機の色など事故現場の状況が明確にわかります。

そのため過失割合についてもめた際に、ドライブレコーダーの映像は有力な証拠となるためです。

なお常時録画式のドライブレコーダーだと映像が上書きされてしまう恐れがあるので、早めに必要な映像データを保存しておきましょう。

ドライブレコーダーによる慰謝料の変化については下記記事で詳しく解説しています。

早い段階で弁護士に相談する

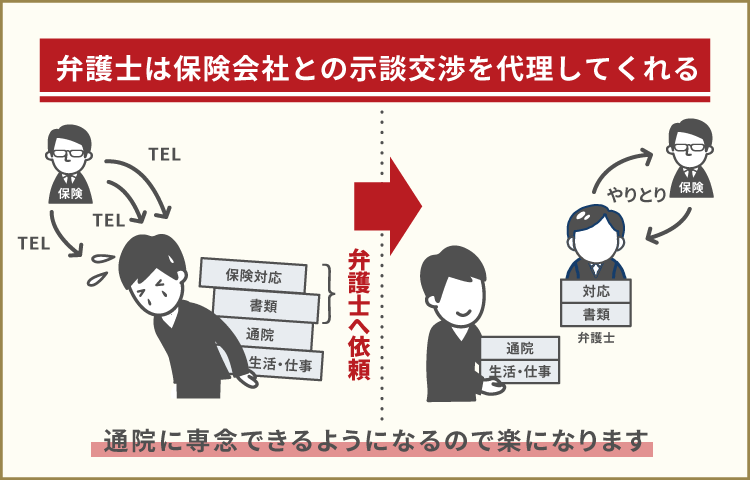

前述したとおり、もらい事故ではご自身で相手側の保険会社と示談交渉をする必要があります。

一般の方が、保険会社と対等に交渉をすることは容易ではありません。また高圧的、威圧的な態度をとられて、ストレスを感じることもあるようです。

また相手側の保険会社は、治療のために通院していても一定期間を過ぎると半ば強制的に「治療費の支払い打ち切り」を伝えてくることがあります。

※治療費の支払い打ち切りについては後述します。

そのため、早い段階で弁護士に相談するといいでしょう。

弁護士に相談することで、保険会社との示談交渉のほとんどを任せることができるので、ご自身は治療に専念できるのです。

弁護士に相談できる内容については下記記事で詳しく解説しています。

ケガがあるなら病院で治療する

身体に目立ったケガがない場合でも、痛みや違和感がある場合は念のため病院で診察を受けた方がいいでしょう。

医師による診断を受けて、交通事故とケガの因果関係をはっきりとさせておくことが大事です。

そして「完治」もしくは「症状固定」となるまで、しっかり治療を続けます。

- 症状固定とは?

- 治療を継続しても、それ以上の症状の改善が見込まれない状態のことです。 基本的に医師が判断することになりますが、紛争化した場合は、最終的に裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

【独自取材】むちうちなどは3~6ヶ月で治療費打ち切りになることも

保険会社では、症状ごとにおおよその治療期間を想定しており、治療開始から3~6ヶ月程度で治療費の支払いを打ち切りとすることが多いのです。

当メディアでは、損保会社の現役社員の方への独自取材に成功しました。その一部を紹介します。

原則としてむちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月を目安に治療費の支払いを終了することになっています。

被害者様が「まだ痛む」とおっしゃる場合は医師や整体師などに状態を確認しますが、治療を継続する明確な理由がないかぎりは、それ以降のお支払いはできません。

(大手損保会社にお勤めのT様)

※個人の見解が含まれる場合があるので内容を保証するものではありません。

痛みなどの症状が治まらない場合は、医師や整体師へ相談して、治療を継続するようお願いしてみましょう。

また弁護士に依頼することで、保険会社だけでなく医師や整体師とのコミュニケーションも任せることができます。

完治(症状固定)したら示談交渉する

完治や症状固定となって、治療費などの損害額がすべて確定したら、相手の保険会社と示談交渉を行います。

前述したとおり、もらい事故ではご自身が加入する保険会社が代理となって示談交渉をしてくれません。ご自身で示談交渉をすることになります。

そのため、次のような損害額算定に必要な情報を準備しておくといいでしょう。

- 治療費

- 通院にかかった交通費

- 車などの修理代

- 松葉づえなどの器具費

- 通院日数・期間

- 休業期間

- 基礎収入額(直近の給与の日割額)

- 後遺障害等級認定をされた場合は等級や労働能力損失率 など

示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士に依頼することで、このような損害額の計算を任せることができ、受け取れるおおよその金額を教えてくれます。

相手との示談交渉も、代理人として行ってくれるので、ご自身ですることはほとんどないでしょう。

もらい事故の慰謝料で損しないためには弁護士に依頼

もらい事故の示談交渉で納得のいく損害賠償を得るためには、弁護士に依頼をするといいでしょう。

弁護士に依頼するメリットは、おもに次のような点です。

- 相手側の保険会社と対等に示談交渉ができる

- 慰謝料の増額が期待できる

- 弁護士費用特約を使えば費用の自己負担もなしに

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

以下で詳しく解説します。

メリット1 相手側の保険会社と対等に示談交渉ができる

弁護士に依頼をすれば、相手側の保険会社との示談交渉のほとんどを任せられます。

法律の専門家である弁護士が対応することで、相手側の保険会社と対等に交渉することが可能になります。

一般の方が保険会社を相手に交渉を行い、有利な条件を引き出すことは難度が高いですが、弁護士に任せることで有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

交通事故に遭ったあとは、ケガの治療や壊れた車両の修理など、さまざまなことに対応しなければならないので、弁護士にサポートしてもらうことで、ストレスを減らせるでしょう。

メリット2 慰謝料の増額が期待できる

弁護士に任せることで、慰謝料を最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」で算出・請求してくれます。

これによって、慰謝料を増額できる可能性が高くなります。

最低限の補償である自賠責保険基準と、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の計算例を紹介します。

- 治療期間:90日

- 実通院日数:30日

- 症状:むちうちなどの軽傷

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| 25万8,000円*1 | 53万円*2 |

*1 60日(実通院日数×2)×4,300円で計算

*2 軽傷・通院1ヶ月の目安

※目安のため必ずこの金額を請求できるわけではありません。

このように弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料額を大幅に増額できる可能性があるのです。

慰謝料の増額については下記記事で詳しく解説しています。

メリット3 弁護士費用特約を使えば費用の自己負担もなしに

弁護士に依頼をするメリットを理解しても、費用が心配ではないでしょうか。

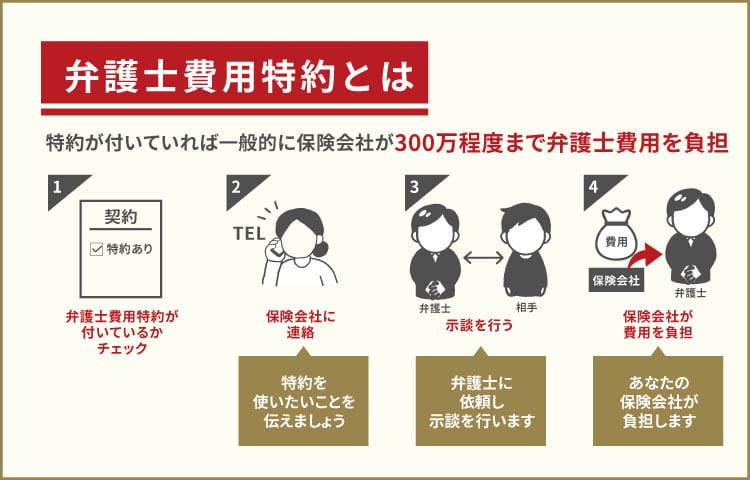

しかし、ご自身が加入する保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付帯していれば、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いでしょう。

保険会社によって異なりますが、多くの場合で弁護士費用を300万円程度までカバーできます。

自動車保険だけでなく、生命保険や火災保険などにも弁護士費用特約が付帯していることもあるので、ご自身だけでなく家族が加入する保険も確認してみましょう。

また、弁護士費用特約のみを利用した場合は、自動車保険の等級(ノンフリート等級)は下がらないので、安心して利用できます。

弁護士の〈ここがポイント〉

弁護士費用特約が利用できる場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを聞くだけでも、不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか

弁護士法人イージス法律事務所でも、弁護士費用特約をご利用いただけます。弁護士費用特約がない場合は相談料や着手金は原則無料です

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

【独自取材】もらい事故で慰謝料を請求した方の体験談

当メディアでは、実際にもらい事故に遭った方への独自取材に成功しました。

ここでは

- ・弁護士に依頼せず慰謝料に納得できなかったケース

- ・弁護士に依頼して慰謝料に納得のいったケース

を紹介します。

弁護士に依頼せず慰謝料に納得できなかったケース

この方は弁護士費用特約に加入していなかったために、弁護士へ示談交渉を依頼しませんでした。

そのため相手側保険会社が提示した慰謝料などに納得できませんでしたが、示談に応じてしまったそうです。

- ・30代男性

- ・過失割合:0: 0:10(前車両・自車両・追突車両)

- ・通院期間:約2ヶ月

- ・損害賠償金額:約48万円(治療費・慰謝料・休養損害)+35万円(車両損害)

Kさんは、自動車で信号待ち中に、後方からタクシーに追突されました。Kさんの車は前方の車両に衝突し、いわゆる玉突き事故となってしまったのです。

事故発生直後、警察による現場検証が行われ、過失割合は0:0:10(前車両・自車両・追突車両)に。幸いKさんに大きな外傷はなく、救急搬送はされませんでしたが、数日後に首の痛みを感じ始めました。

そのため整形外科病院を受診し、むちうちの診断を受けました。医師の勧めで、その後は整体院で治療を継続。

Kさんの車は、追突の衝撃で後部が大きく損傷し、全損と判定されました。しかし車の評価額は35万円とされ、新しい車を購入するためにはあまりに少ない金額でした。

保険会社との示談交渉では、車の評価額に加え、約2ヶ月間の治療費と休業損害が支払われることになりました。

Kさんは当時自営業を営んでおり、事故の影響で数日間仕事を休まざるをえませんでした。

しかし、慰謝料と休業損害を合わせた損害賠償額は1日あたり8,000円と提示され、Kさんにとっては到底納得できる金額ではありません。

Kさんは保険会社に休業損害の増額を要求しましたが、受け入れられません。弁護士依頼していないため、それ以上相手方の保険会社に強く主張することをためらいました。

結果として、提示された示談金額での示談に応じることになったのです。

弁護士に依頼して慰謝料に納得のいったケース

この方は、早い段階で弁護士に依頼したため、慰謝料を含む損害賠償金におおむね納得できたとのことです。

- ・50代女性

- ・過失割合:10:0(相手:ご自身)

- ・通院期間:約3ヶ月

- ・損害賠償金額:約140万円(治療費・慰謝料)

タクシーに乗車中に後ろから来た車に追突されました。過失割合は10:0です。

すぐに警察に連絡をして実況見分を行ってもらい、人身事故として処理してもらいました。

腕の付け根が痛く、2・3日経ってから首の痛みが出てきたため、病院で診てもらったところ、むちうちの診断をされました。

相手方の保険会社の対応に不信感を抱いたため、早い段階で弁護士に相談をしたところ、最終的に慰謝料を含む約140万円程度の損害賠償金を得られました。

慰謝料の事例については下記記事で詳しく解説しています。

もらい事故で請求できる損害賠償金(示談金)や保険金

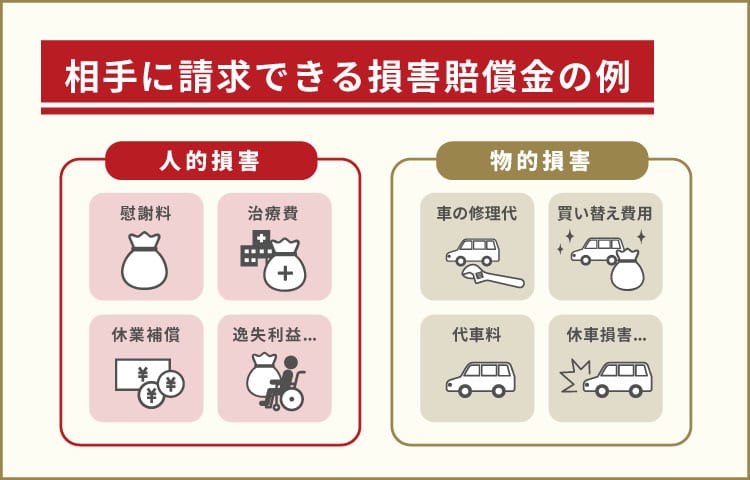

もらい事故では、慰謝料以外にもさまざまな損害賠償金(示談金)を請求できます。

相手側に請求できる損害賠償金の内訳は、下記図のように「人的損害」と「物的損害」に分けられます。

慰謝料は「人的損害」に該当します。

ご自身の事故ではどのような項目で請求できるのかを把握して、漏れなく補償を求めることが大切です。

また、ご自身が加入している自動車保険からも補償が受けられる場合もあります。

示談金については下記記事で詳しく解説しています。

以下で詳しく解説します。

ケガを負った場合は治療費や慰謝料を請求できる

もらい事故に遭ってケガした場合は、治療費や慰謝料などを相手に請求できます。

慰謝料は、ケガをしたことで仕事を休んだり、日常生活に支障をきたすなど「精神的苦痛」に対する補償として請求できるものです。

交通事故で請求できる慰謝料には、次のようなものがあります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

- 後遺障害慰謝料

慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料の相場(通院3〜6ヶ月の場合)

慰謝料額の具体的な例を紹介します。

ケガのために通院した場合は、通院日数(期間)に応じて、入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。

金額は、計算基準によって異なります。相手の保険会社が提示する金額は、自賠責保険基準に準じた金額になることが多いでしょう。

通院期間が3ヶ月〜6ヶ月の場合で、慰謝料として受け取れる金額は、おおよそ下記のようになります。

| 通院期間 | 自賠責保険基準*1 | 弁護士基準(裁判基準)*2 |

|---|---|---|

| 3ヶ月 | 25.8万円 | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 34.4万円 | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 51.6万円 | 89万円程度 |

*1 1ヶ月あたりの通院回数10回(慰謝料の対象日数=20日)で計算しています。

*2 通院・軽傷の場合。必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

3ヶ月間通院した場合は、弁護士に依頼することで最大53万円の慰謝料を請求できることになります。

通院3ヶ月の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

なお、弁護士基準(裁判基準)ではこの表とは別に、入院した場合や重傷(骨折など)の基準も設けられています。

重傷の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

車の修理代や代車費用も請求できる

車やバイク、自転車などを破損をした場合は「物的損害」として、修理代などを相手側に請求できます。

ただしケガのない物的損害のみの場合は、慰謝料は請求できません。

物的損害として相手方に請求できる項目は、次のようなものが挙げられます。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 着衣や積み荷などの損害 | 破損したものの費用 |

| 買替差額 | 事故車両が修理不能となり買い替える場合、車両価格と売却代金との差額 |

| 買替諸費用 | 車両を買い替える場合の諸費用相当額 |

| 評価損 | 修復により価値が低下する場合の差額 |

| 代車料 | 通勤や通学などで使う代車費用 |

| 休車損害 | 営業ができない場合の損害 |

なお自賠責保険には、物的損害の補償がありません。交通事故の相手が任意保険に入っていない場合は、相手に直接請求することになります。

またケガのない物損事故の示談交渉は、弁護士事務所に依頼できない場合もあるので注意が必要です。

※弁護士法人イージス法律事務所では、ケガのない物損事故のご相談は受け付けていません。

物損事故については下記記事で詳しく解説しています。

車の修理代の請求方法

車の修理代の請求の流れは、おおむね次のようになります。

- 警察による現場確認

- 車を修理するために修理工場へ連絡

- 自走できない状態であれば、レッカー車を手配

- 修理工場が決まったら相手方の保険会社に連絡

- 必要に応じて代車を借りる

- 相手方の保険会社がアジャスター(損害調査員)を修理工場に派遣

- 修理内容や金額を確認したうえで修理を進める

- 積載物の破損や休車損害がある場合は相手方と交渉を行う

- 示談内容に双方が合意をして示談成立

- 決められた示談金が支払われる

- 「休車損害」とは?

- トラックやタクシーなどの営業車が破損した場合に、交通事故に遭わなかったら本来得られたはずの利益が減る損害のことです。成立要件を満たせば、相手方に補償を求めることが可能です。

ご自身が加入している自動車保険の補償も受けられる

事故の相手が任意保険に加入していない場合は、ご自身が加入している「人身傷害保険」や「車両保険」を使って修理代の補償を受けられる場合があります。

これらの補償は示談成立前に受け取れるケースが多いので、積極的に利用するといいでしょう。

交通事故後の早い段階でご自身が加入している保険会社に連絡を取り、どのような補償が受けられるのかを確認しておきましょう。

- ケガの補償

・人身傷害保険

・搭乗者傷害保険

・無保険車傷害保険(特約) など

- 車両の補償

・車両保険

・無過失事故に関する特約

・全損時諸費用特約

・新車特約 など

- 人身傷害保険とは?

交通事故によって車の運転者や同乗者がケガを負ったり死亡した場合に、治療費などの補償を受けられます。

補償額が過失割合の影響を受けないことが特徴で、保険会社の基準で算出された保険金が受け取れます。

しかし、補償額には上限が設定されている点に注意が必要です。

- 車両保険とは?

交通事故によって車の修理や買い替えが必要になった場合に、補償が受けられます。

修理費が車の時価額を超えるほど損壊しているケースでは、事故時点での車の時価額が保険金として支払われます。

車両保険には「一般型」と「限定型」があり、補償範囲に差がある点に注意してください。

交通事故で使える保険については下記記事で詳しく解説しています。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)