交通事故で6ヶ月通院すると慰謝料はいくらに?計算のしかたと増額する方法を解説

*弁護士基準(裁判基準)の通院慰謝料・重傷の場合の最大額。

交通事故でケガを負って治療すると、相手に慰謝料を請求できます。

6ヶ月通院をした場合の慰謝料の目安は、次のようになります。

- 重傷(骨折など)で通院:最大116万円程度

- 軽傷(むちうちなど)で通院:最大89万円程度

この慰謝料額は、弁護士に依頼することで可能となる「弁護士基準(裁判基準)」で計算されたものです。

相手側の保険会社が提示する慰謝料は、この金額の50~60%程度になることが多いため、納得のいく慰謝料を請求するには、弁護士に依頼するといいでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料については以下で詳しく解説しています】

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

交通事故で6ヶ月通院したときの慰謝料の相場は?

交通事故に遭ってケガを負ったときは、事故の相手に対して慰謝料の請求が可能です。

治療のために入院・通院した場合に請求できるのは「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」ですが、計算方法によって金額が異なります。

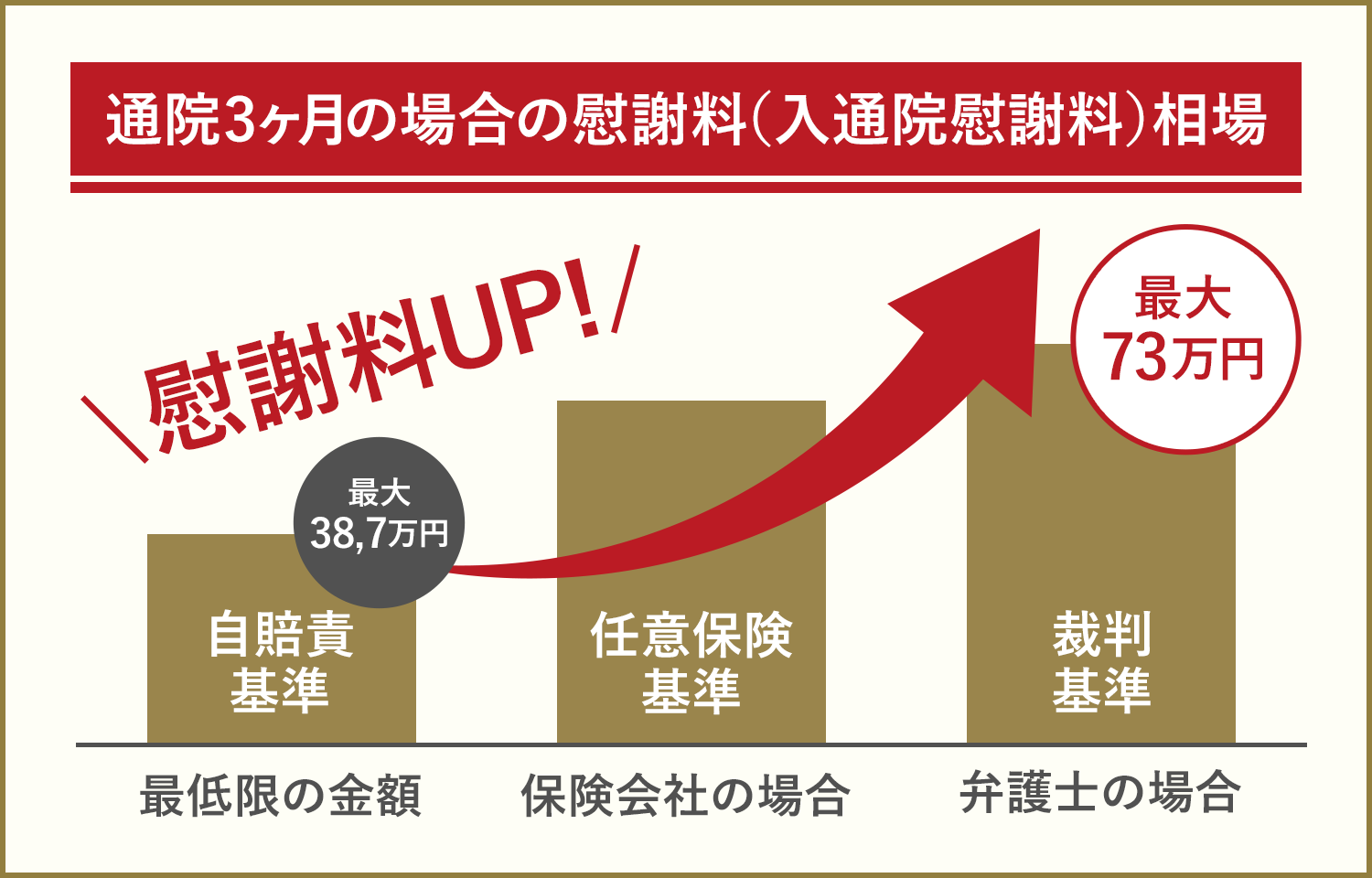

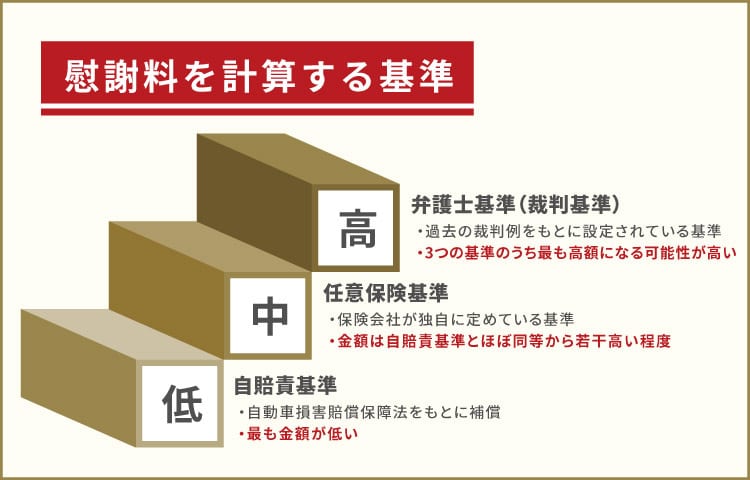

慰謝料の計算方法には、次の3つがあります。

- 自賠責保険基準

- 保険会社が独自に設定している基準(いわゆる任意保険基準)

- 弁護士基準(裁判基準)

慰謝料が最も高額になる可能性があるのは、弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例に基づいて設定されているもので、弁護士に依頼することで適用されます。

ここでは、弁護士基準(裁判基準)による通院6ヶ月の慰謝料の相場を解説します。

慰謝料の相場について詳しくは下記記事をご参照ください。

通院慰謝料の最大額は116万円程度

骨折などケガが重傷の場合は、通院6ヶ月で最大116万円程度の慰謝料請求が行えます。

| 通院期間 | 弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料額 |

|---|---|

| 6ヶ月 | 116万円程度 |

※通院のみ・慰謝料額は目安です。

慰謝料計算の際の軽傷・重傷の定義は、次のようになります。

- 慰謝料の定義

-

・軽傷:打撲や挫傷(組織や臓器の損傷)、むちうちなど

・重傷:軽傷に当てはまらない骨折など

これは警察庁で定めている定義とは異なるので、注意が必要です。

- 警察庁の定義

-

・軽傷:交通事故によって負傷し、1ヶ月(30日)未満の治療を要する場合

・重傷:交通事故によって負傷し、1ヶ月(30日)以上の治療を要する場合

慰謝料請求の場合は、通院期間ではなく症状によって軽傷・重傷が異なることを理解しておきましょう。

通院慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちなどの軽傷の場合は最大89万円程度

打撲やむちうちなど、ケガが軽傷の場合は、通院6ヶ月で最大89万円程度の慰謝料請求が行えます。

| 通院期間 | 弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料額 |

|---|---|

| 6ヶ月 | 89万円程度 |

※通院のみ・慰謝料額は目安です。

軽傷とは挫創(すり傷、切り傷など)のほか、挫傷(捻挫や打撲など)、むちうちなど他覚的な所見がないケガを指します。

- 他覚的初見とは

医師による診察やレントゲン・MRI、血液検査などにより、客観的に捉えることができる症状のことです。

軽傷の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

保険会社が提示する慰謝料額は77万円程度

相手側の保険会社が提示する慰謝料は、各保険会社が独自に設定した基準で慰謝料を計算します。

その金額は「自賠責保険基準」をもとにしていることが多いです。

計算方法については後述しますが、自賠責保険基準で請求できる入通院慰謝料は、通院6ヶ月で最大77万4,000円です。

※通院期間180日で実通院日数が90日以上の場合。

自賠責保険は交通事故被害者へ最低限の補償のみ行うため、納得のいく金額ではないことが多いでしょう。

この法律の目的

第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。(原文ママ)

任意保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

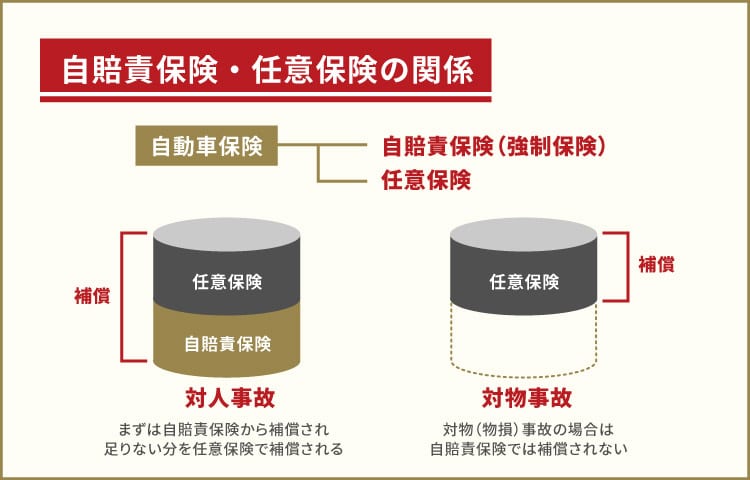

保険会社が提示する慰謝料のしくみ

保険会社が払う慰謝料は、まず自賠責保険から支払われます。自賠責保険の支払い限度額(傷害分)は120万円*です。

*治療費・慰謝料・休業損害なども含む

事故相手が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、自賠責保険では賄いきれない慰謝料を、任意保険会社が補償する仕組みになっています。

そのため120万円までの慰謝料は、自賠責保険基準で計算されるのです。

※参考:日本損害保険協会「自賠責保険の特徴と補償範囲は?傷害限度額120万円の内訳も解説」

120万円を超えた分の慰謝料は、各保険会社独自の基準(いわゆる任意保険基準)で計算されますが、この基準は自賠責保険基準とほぼ同程度といわれています。

また弁護士基準(裁判基準)のように、重傷や入院の際に増額されることもありません。

このように相手の保険会社が提示する慰謝料額は、おおむね自賠責保険基準と同水準といえるのです。

自賠責保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

通院6ヶ月なら弁護士に依頼すべき?

前述のように、弁護士基準(裁判基準)と保険会社独自の基準では、通院6ヶ月で約39万円程度の差が出ます。

慰謝料の計算を相手の保険会社に任せてしまうと、自賠責保険基準とほぼ同水準となってしまうためです。

慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

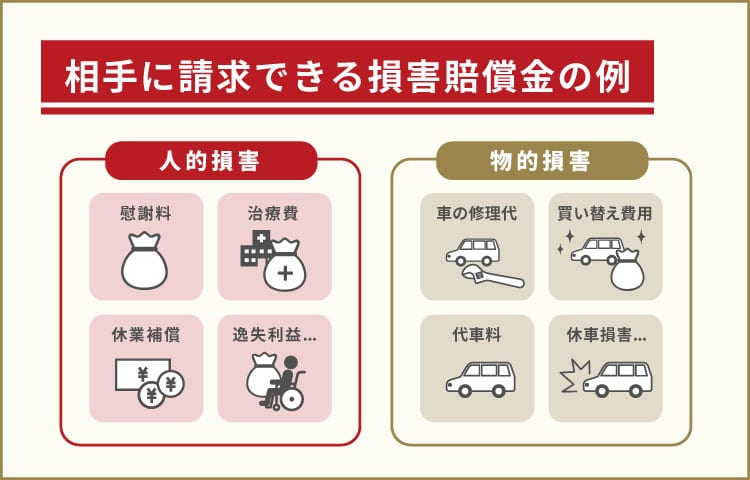

弁護士に依頼することで、慰謝料以外の損害賠償金の請求も漏れなく行うことが可能となるため、納得のいく結果になることが多いでしょう。

また相手側の保険会社との交渉を任せることができるため、ストレスも低減するなどのメリットもあります。※弁護士へ依頼するメリットは後述します

そのため、交通事故のケガで通院6ヶ月以上通院した方は、弁護士に依頼するとメリットが多いといえるでしょう。

自動車保険の「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いので、まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

※弁護士費用特約については後述します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

6ヶ月通院した場合の慰謝料の計算方法

前述したとおり、慰謝料の計算には「弁護士が計算する金額」と「保険会社が提示する金額」があります。

一般的に、弁護士基準(裁判基準)で計算した慰謝料額のほうが高額になります。

ケガの治療のために通院6ヶ月した場合の慰謝料の違いは、次のように異なります。

| 保険会社が提示する金額 | 弁護士が計算する金額 |

|---|---|

| 77万4,000円程度*1 | 最大116万円*2 |

*1 自賠責保険基準で計算・通院期間180日で実通院日数が90日以上の場合。

*2 通院のみ・重傷の場合

慰謝料の計算方法について、以下で詳しく解説します。

弁護士基準(裁判基準)の計算方法

弁護士基準(裁判基準)の計算では、慰謝料額の目安となる算定表を活用します。

これは、弁護士や裁判官が慰謝料算出時に参考にする書籍(赤い本など)に掲載されているものです。

- 赤い本とは

-

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)の通称で、表紙が赤色なのでこう呼ばれています。東京地裁の実務に基づいた賠償額の基準とおもな裁判例を掲載しています。

赤い本に掲載されている「通院・軽傷」と「通院・重傷」の通院期間1~6ヶ月の算定表を抜粋すると、慰謝料額は次の通りです。

| 通院期間 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円程度 |

| 2ヶ月 | 36万円程度 |

| 3ヶ月 | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 89万円程度 |

| 通院期間 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 |

※参考:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻 2024年版」

※慰謝料額は目安です。必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

慰謝料額は、当メディアが提供する「慰謝料計算機」を使うことで、おおよその金額をシミュレーションできます。

ケガの程度や通院期間など数項目を入力すればすぐに計算できるので、ぜひご活用ください。ご利用は無料です。

慰謝料の計算方法について詳しくは下記記事をご参照ください。

入院した場合は慰謝料は増額する

弁護士基準(裁判基準)では、入院した場合の慰謝料は別に設定されています。

ケガの治療のために入院した場合は、通院時の慰謝料より高額になります。

| 入通院期間 | 入院の場合 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 35万円程度 |

| 2ヶ月 | 66万円程度 |

| 3ヶ月 | 92万円程度 |

| 4ヶ月 | 116万円程度 |

| 5ヶ月 | 135万円程度 |

| 6ヶ月 | 152万円程度 |

| 入院期間 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 53万円程度 |

| 2ヶ月 | 101万円程度 |

| 3ヶ月 | 145万円程度 |

| 4ヶ月 | 184万円程度 |

| 5ヶ月 | 217万円程度 |

| 6ヶ月 | 244万円程度 |

※参考:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻 2024年版」

※慰謝料額は目安です。必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

ケガの治療のために入通+通院の両方を行った場合は、上記表の「入院の場合」と「通院の場合」の金額の合計の70〜95%程度が目安になります。

※入通院日数によって割合は異なります。

入院慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

相手に増額事由がある場合は増額する

交通事故の相手(加害者)に「増額事由」がある場合は、慰謝料が通常より増額する場合があります。

増額事由には、おもに次のようなものがあります。

・加害者側に故意または重過失がある場合

加害者が非常に危険な運転を行っていた場合には、通常よりも慰謝料(損害賠償金)を多く請求できることがあります。

重過失とは、具体的に次のようなケースです。

- 酒酔い運転

- 居眠り運転

- 無免許運転

- 一般道で30km/h以上のスピード違反など

・加害者側の対応が著しく不誠実な場合

相手の対応が不誠実な場合にも、慰謝料(損害賠償金)が増額となる可能性があります。

不誠実とは、証拠を隠滅したり、被害者に暴言を浴びせるなどの悪質なものを指します。

過失割合によっては減額する場合も

慰謝料額は「過失割合」によって減額する場合もあります。

- 過失割合とは

「過失割合」とは、交通事故の当事者の責任割合を示したものです。

たとえば、過失割合が「2(ご自身):8(相手)」という場合は、受け取れる慰謝料は2割減額します。

特に車どうしの交通事故では、双方に過失割合が課される場合も多いので注意が必要です。

なお弁護士に示談交渉を依頼することで、過去の裁判例などをもとにした適正な判断により過失割合を変更できる場合もあります。

過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談するといいでしょう。

過失割合について詳しくは下記記事をご参照ください。

保険会社独自の計算方法

前述のように、保険会社が提示する慰謝料の計算方法は、一般的に「自賠責保険基準」がベースになります。

自賠責保険基準の計算方法は、次の通りです。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

慰謝料の対象となる日数とは

・治療期間

・実通院日数×2

を比較して少ない方の日数のことです。

具体的に慰謝料を計算してみましょう。

- 治療期間6ヶ月(180日)

- 実通院日数80日

この場合は「180日>80日×2=160日」となるので、160日が慰謝料の対象となる日数です。

慰謝料額は「4,300円×160日=68万8,000円」となります。

- 治療期間6ヶ月(180日)

- 実通院日数105日

この場合は「180日<105日×2=210日」となるので、180日が慰謝料の対象となる日数です。

慰謝料額は「4,300円×180日=77万4,000円」となります。

自賠責保険について詳しくは下記記事をご参照ください。

完治しない場合はさらに後遺障害慰謝料を請求できる

交通事故によるケガが完治せず「後遺障害」の等級が認定されると、さらに後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害と認められるには、交通事故によって負ったケガの症状が「自賠法施行令」で定められた等級に該当していなければなりません。

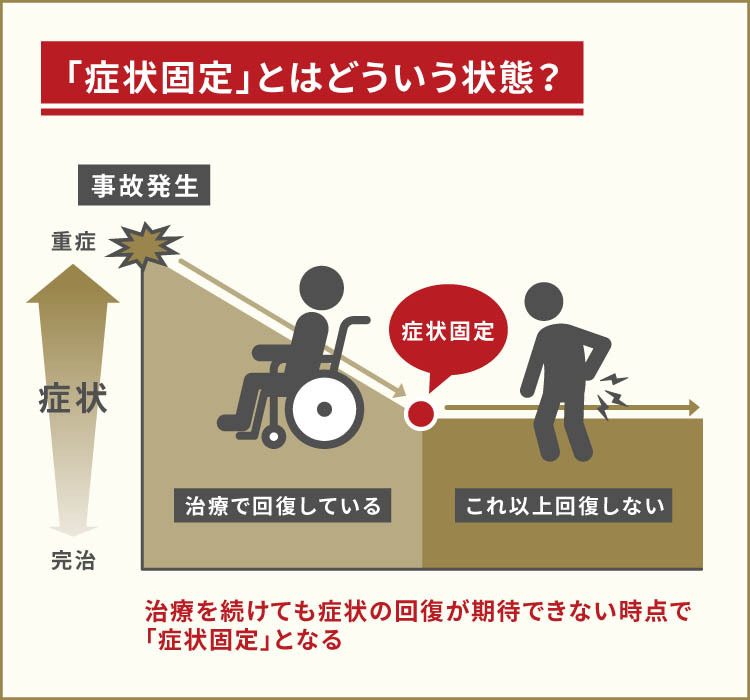

後遺障害等級認定は、症状固定となってから手続きを行うものであり、症状によって等級が定められています。

- 症状固定とは

ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めない状態のことをいいます。

交通事故で多く見られるむちうちの場合、後遺障害14級または12級に該当することがあり、骨折の場合は12級に該当するケースがあります。

各等級で目安となる後遺障害慰謝料の金額は、次の通りです。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)* |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 12級 | 94万円 | 290万円程度 |

*金額は目安です。

等級が異なれば、受け取れる慰謝料額に違いがあるため、症状に見合った補償を受けるためには、どの等級に該当するかを確認することが重要です。

後遺障害について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害の慰謝料の計算方法

後遺障害の等級は14~1級までの14段階があり、等級によって慰謝料額は異なります。

各等級の慰謝料額を、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で整理すると、下記のようになります。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)* |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円程度 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円程度 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円程度 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円程度 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円程度 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円程度 |

| 第3級 | 861万円(1,105万円) | 1,990万円程度 |

| 第2級 | 998万円(1,168万円) | 2,370万円程度 |

| 第1級 | 1,150万円(1,350万円) | 2,800万円程度 |

*金額は目安です。

※( )の金額は、被扶養者がいる場合。

後遺障害の等級が1つ違うだけで、後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってくることがわかります。

後遺障害等級について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害等級認定の注意点

後遺障害等級認定の手続きは、一般的に相手側の保険会社が行います(事前認定といいます)。

しかし、より適正な等級認定をしてもらうためには、自身で手続きを行う「被害者請求」という方法もあります。

●事前認定=相手側の保険会社が手続きを行う

一般的な等級認定手続きで、相手側の任意保険会社が手続きを行うものです。

後遺障害診断書を保険会社に提出するだけなので、手続きとしては容易といえます。

しかし、申請書類に不備や不足があったとしても手続きが進み、実際の症状よりも低い等級で認定される場合もあります。

●被害者請求=被害者自ら申請手続きを行う

交通事故の被害者自身が必要な書類をそろえて、手続きを行う方法です。

手間がかかりますが、自身ですべての書類を確認できるので、適正な等級認定を受けやすいといえます。

手続きのおおよその流れは、次のようになります。

- 相手側の自賠責保険会社に連絡して書類一式を送ってもらう

- 自身で必要書類を収集・作成する

- 書類を相手側の自賠責保険会社に提出する

- 審査結果の等級に応じた慰謝料が口座に振り込まれる

なお被害者請求は自動車損害賠償保障法第19条によって、3年で時効となるので注意が必要です。

被害者請求について詳しくは下記記事をご参照ください。

仕事に影響が出た場合は逸失利益を請求できる

後遺障害として等級認定を受け、収入が減ったときは「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害の逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来受け取ることができたであろう収入を指します。

ただし、事故当時に無職ではなく労働対価としての収入があることや、将来にわたって収入が減る見込みがあることなどが、請求の条件となります。

後遺障害逸失利益の計算方法は、次の通りです。

年間の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者の場合は「67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います。

- ライプニッツ係数とは

逸失利益を請求する金額の計算に用いる指数です。実際の収入発生までの期間分の利息を控除するために用いられます。

このように、後遺障害逸失利益の計算は専門的な知識が必要であるため、交通事故案件の解決実績がある弁護士に相談をしてみましょう。

保険会社によっては、提示する示談金(損害賠償金)の中で、後遺障害慰謝料と逸失利益を合計して「後遺障害分」と一括りにしてくるケースがあるので注意が必要です。

逸失利益の計算や請求は一般の方には理解が難しいといえるので、適正な請求をするには弁護士に相談をすることが大切です。

逸失利益について詳しくは下記記事をご参照ください。

仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

交通事故の影響で仕事を休まざるをえなくなった場合には「休業損害」を請求することが可能です。

休業損害とは、休業せずに働けば得られたはずの収入減に対する損害賠償を指します。

計算方法は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で異なります。

1日あたり6,100円×休業日数

1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるなら、最大で1万9,000円までの補償を受けられます。

ただし、自賠責保険の支払い限度額(傷害分)はケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円までとなっているので注意しましょう。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入とは、給与所得者であれば事故に遭う前の3ヶ月間に得ていた収入の平均額となります。

自営業者などの場合は、確定申告書の控えなどの書類をもとに計算を行うので、所得収入を示す書類を用意しておきましょう。

休業損害について詳しくは下記記事をご参照ください。

休業損害は主婦(主夫)や学生も請求できる

休業損害の計算は、事故前の収入をもとに算出しますが、主婦(主夫)や学生でも請求できる可能性があります。

相手方に請求できる金額は職業によって違ってきますが、事故前に無収入でも補償を受けられないわけではありません。

収入がない場合は、厚生労働省が公表している「賃金センサス」を用いて計算します。

- 賃金センサスとは

厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき、労働者の性別や年齢、学歴等による平均収入をまとめた資料です。

休業損害の計算は複雑で、一般の方には難しいといえます。適切な金額を請求するためには、弁護士に相談してみましょう。

主婦の休業損害について詳しくは下記の記事もご参照ください。

慰謝料をしっかり請求するためのポイント

交通事故の慰謝料請求を行う際は、治療時にも注意点があります。

あらかじめ理解しておかないと、適正な慰謝料を請求できない場合もあるので、気を付けましょう。

以下で詳しく解説します。

完治・症状固定するまで通院する

交通事故の被害に遭ったときには、整形外科など医師のいる病院で診察を受けることが重要です。

整骨院や接骨院では診断書の作成が行えないので、まずは医師のいる病院に通いましょう。

医師の許可があれば、整骨院や接骨院に通うのは問題ありませんが、ケガの治療は継続性と一貫性が大事になるので慎重に判断をすることが大切です。

またある程度治療が進んだ段階で、通院をやめてしまうのも避けましょう。自分で判断をせず、医師の指示を仰ぐことが大事です。

ケガの治療は原則として、完治もしくは症状固定となるまで行います。慰謝料請求にも影響してくるため、適切に治療を受ける必要があります。

治療費打ち切りを打診されても容易に応じない

ケガの治療を続けていると、3~6ヶ月ほど経過したタイミングで相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されることがあります。

治療費の打ち切りとは「これ以上通院しても治療費は払えません」という、保険会社の一方的な宣告です。

打ち切りを伝えられたとしても、必ずしも応じる必要はありません。完治もしくは症状固定になるまでは、治療を継続した方がよいケースも多いでしょう。

ご自身で判断せず、医師や弁護士などに相談をしてみましょう。

治療費打ち切りについて詳しくは下記記事をご参照ください。

通院6ヶ月以上なら弁護士に依頼するメリットが大きい

ここまで解説したように、ケガの治療のための通院が6ヶ月以上になった場合は、弁護士に依頼することで慰謝料額を増額できるなどメリットが大きいといえます。

弁護士に依頼するメリットは、おもに次の3点です。

- 弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を増額できる

- 後遺障害等級認定の申請を任せられる

- 面倒な保険会社との示談交渉を任せられる

以下で詳しく解説します。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を増額できる

弁護士に依頼をするメリットとしてまず挙げられるのが、慰謝料や損害賠償金の請求を「弁護士基準(裁判基準)」で行えることです。

相手側の保険会社の提示する慰謝料額(自賠責保険基準に準じて計算)と弁護士基準(裁判基準)とでは慰謝料額に大きな違いがあります。

弁護士基準(裁判基準)は、弁護士に依頼することで適用されます。そのため弁護士に依頼することで、慰謝料額を増額できる可能性が高くなるのです。

法律の知識を備えた弁護士に依頼をすることで、納得のいく慰謝料を請求できる可能性が高まります。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害等級認定の申請を任せられる

後遺障害等級認定の手続きを行いたい場合も、弁護士に任せることができます。

申請にあたっては後遺障害診断書の他にも、さまざまな書類や資料を準備する必要があります。

すべての手続きをご自身で行うには多くの時間や手間がかかりますし、必ずしも納得のいく認定結果を得られるとはかぎりません。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば、個別の状況を踏まえて、適切な形で手続きを行ってくれます。

後遺障害等級認定について詳しくは下記記事をご参照ください。

面倒な保険会社との示談交渉を任せられる

相手側の保険会社とのやりとりも、弁護士に任せることができます。

交通事故の被害に遭うと、治療経過や示談交渉などで、相手方の保険会社とやりとりをする機会が多いものです。

特に示談交渉の場面においては、思うように自分の意見を反映してもらえずに、適正な補償が受けられないと感じることもあるでしょう。

また保険会社の対応が高圧的に感じることもあり、心理的な負担も大きくなることが想定されます。

弁護士に示談交渉を依頼をすることで、保険会社と直接交渉するストレスからも解放されるでしょう。

示談交渉について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料以外の損害賠償金もしっかり請求できる

交通事故の被害に関する補償は、慰謝料以外にもさまざまな損害項目があります。

弁護士に示談交渉を依頼すると、個別の状況に応じて損害項目を漏れなく請求してくれます。

休業損害や逸失利益などの請求は専門的な知識も必要になるため、自分で計算をしようとしても難しい部分があるでしょう。

交通事故案件の解決経験が豊富な弁護士であれば、損害賠償金の請求に関してもしっかりと対応してもらえるはずです。

どの程度の損害賠償金を請求できるのかは、保険会社との示談交渉を進める前に弁護士に相談してみましょう。

弁護士依頼のメリットについて詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士法人イージス法律事務所に依頼した場合の弁護士費用

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

慰謝料などの損害賠償金は、弁護士基準(裁判基準)で計算するため、納得のいく結果になりやすいでしょう。

なので(弁護士費用特約を利用しない場合)、まずはお気軽にご相談ください。

| 費用の種類 | 料金 |

|---|---|

| 相談料 | 0円 |

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 16万5,000円+示談金額の11%(税込) |

報酬金は後払い可能ですので、すぐに費用が用意できなくてもご依頼いただけます。

費用について不安な場合は、初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、納得いくまでお聞きください。

弁護士費用の相場について詳しくは下記記事をご参照ください。

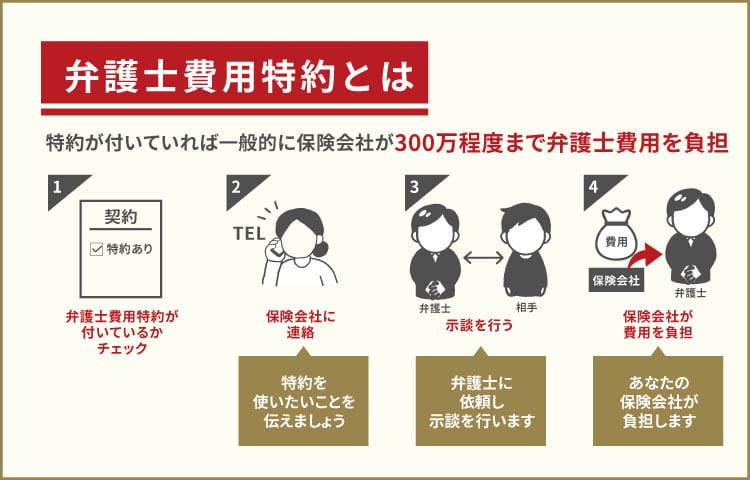

弁護士費用特約を使えば自己負担が不要に

ご自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、保険会社が弁護士費用を補償してくれるので、自己負担が不要になる可能性が高いです。

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険などにも付帯していることがあるので、ご自身や家族が加入している保険を確認してみましょう。

もちろん弁護士法人イージス法律事務所でも、弁護士費用特約が利用できます。弁護士費用特約を使えば、300万円程度までの弁護士費用の自己負担が不要になるため、安心してご依頼ください。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)