交通事故で骨折すると慰謝料の相場はいくら?入院・通院日数ごとの計算方法

交通事故に遭って骨折した場合は、相手に慰謝料を請求できます。

骨折は「重傷」として、打撲やむちうちなどの軽傷より高額の慰謝料を請求できます。また治療しても症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」も請求できる場合があります。

2ヶ月入院+4ヶ月通院した場合の慰謝料は、最大165万円になります。後遺障害第10級に認定された場合は、さらに最大550万円の後遺障害慰謝料も請求できます。

しかし相手の保険会社が提示する慰謝料は、最低限の補償なので適正額とはいえません。納得のいく慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して示談交渉をするといいでしょう。

この記事では、交通事故で骨折した場合に適正な慰謝料を請求するポイントを解説します。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

骨折した場合の慰謝料を計算できる慰謝料計算機

当メディアに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、簡単に慰謝料額を計算できます。

通院の場合は「怪我の程度」と「通院期間」の2つの項目を入力するだけで、入通院慰謝料額の目安がわかります。

「後遺障害の等級」に認定された場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益も加算されます。

各費用の計算結果

| 入通院慰謝料 | |

| 後遺障害慰謝料 | |

| 後遺障害逸失利益 |

総額

※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

計算機で表示される金額は、弁護士に示談交渉を依頼することで実際に受け取れる金額の目安です。

まずは、どの程度の慰謝料が適正なのか気軽にお試しください。

慰謝料計算機について詳しくは下記記事をご参照ください。

交通事故で骨折した場合の慰謝料相場は?

交通事故に遭って骨折した場合は、相手に慰謝料を請求できます。

骨折した場合に請求できる慰謝料は、次の2つです。

- 入通院慰謝料:治療のために入院・通院した場合に請求できる

- 後遺障害慰謝料:治療しても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合に請求できる

入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料の相場の例を紹介します。

| 入通院慰謝料 | 後遺傷害慰謝料 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 2ヶ月入院+4ヶ月通院 165万円程度 |

+ | 後遺障害第10級 550万円 |

計715万円 |

| 1ヶ月入院+2ヶ月通院 98万円程度 |

+ | 後遺障害第14級 110万円 |

計208万円 |

| 通院3ヶ月 73万円程度 |

+ | 後遺障害等級認定なし 0円 |

計73万円 |

※弁護士基準(裁判基準)・重傷の場合の最大額です。

慰謝料の計算について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料の計算方法について、以下で詳しく解説します。

骨折で6ヶ月治療すると入通院慰謝料は141万~210円

入通院慰謝料は、入院期間と通院期間の組合せによって異なります。

慰謝料額は下記の表で算出します。入院期間と通院期間の交わった欄の数字が、慰謝料の目安金額になります。

| 通院期間 (ヶ月) |

入院期間(ヶ月) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 0 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |

| 1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6 | 166 | 149 | 181 | 221 | 239 | 262 | 282 |

※弁護士基準(裁判基準)・重傷の場合の最大額です。軽傷の場合は金額が異なります。

たとえば治療に6ヶ月かかった場合の慰謝料は、次のようになります(上記表の網掛け部分)。

- 入院4ヶ月+通院2ヶ月=210万円

- 入院3ヶ月+通院3ヶ月=188万円

- 入院1ヶ月+通院5ヶ月=141万円

- 通院6ヶ月=166万円

通院6ヶ月の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

入院慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

骨折して後遺障害が残ると後遺障害慰謝料も請求できる

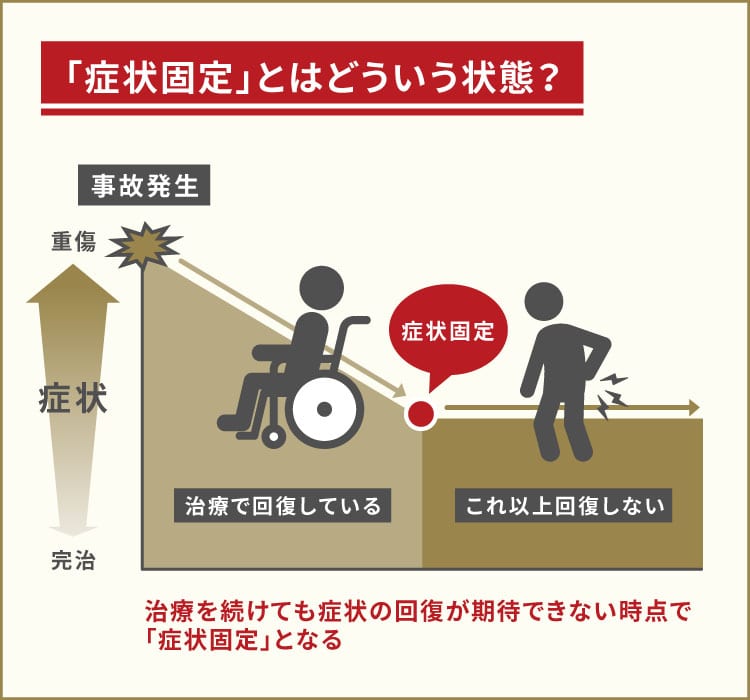

ケガの治療を続けても完治せず「症状固定」となり、症状が残ってしまう場合があります。

※症状固定については後述します。

この場合は、後遺障害等級を認定されることで、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を請求できます。

後遺障害等級は第14級~1級まであり、等級ごとに慰謝料額が異なります。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円程度 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円程度 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円程度 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円程度 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円程度 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円程度 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円程度 |

| 第2級 | 998万円 (1,203万円) |

2,370万円程度 |

| 第1級 | 1,150万円 (1,650万円) |

2,800万円程度 |

※かっこ内は介護を要する後遺障害

※弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額は相手方との話し合いによって決まるため、異なる場合があります。

※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2024年版」

後遺障害について詳しくは下記記事をご参照ください。

骨折の後遺障害慰謝料は110~830万円程度*

*第14級~8級の場合の最大額

骨折による後遺傷害等級は、第14級〜8級程度になる場合が多いでしょう。

これを上記の表に当てはめてみると、後遺障害慰謝料は110万~830万円程度と想定されます。

おもな症状の後遺障害等級の例は、次のように想定されます。

- 手首や腕の骨折の場合

- 後遺障害等級:第14級~10級

- 後遺障害慰謝料:110万~550万円程度

- 関節(手関節・肩関節・肘関節)の骨折の場合

- 後遺障害等級:第12級~10級

- 後遺障害慰謝料:290万~550万円程度

- 上腕骨の骨折の場合

- 後遺障害等級:第12級~8級

- 後遺障害慰謝料:290万~830万円程度

※かならずこの通りの後遺障害等級が認定されるわけではありません。

後遺障害等級に該当するおもな骨折の症状は、次のようになります。

| 第14級 | ・1手のおや指以外の手指の関節を屈伸できなくなったもの ・局部に神経症状を残すもの など |

| 第13級 | ・手の小指の用を廃したもの ・手のおや指の指骨一部を失ったもの など |

| 第12級 | ・上肢または下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・鎖骨・胸骨・肩甲骨・骨盤などに著しい変形を残すもの など |

| 第11級 | 脊柱に変形を残すもの など |

| 第10級 | 上肢または下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの など |

| 第9級 | ・神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・外貌に雄等程度の醜状を残すもの など |

| 第8級 | ・手の3の手指の用を廃したもの ・上肢または下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの など |

※骨折に関わる症状のみ抜粋。

後遺障害の等級について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害が認定されれば逸失利益も請求できる

後遺傷害のために働けなくなったり収入が減った場合は、本来得られたはずの収入の補償として「逸失利益(いっしつりえき)」を請求することができます。

後遺障害の等級認定をされると、事故の相手に「後遺障害逸失利益」を請求できます。

- 「逸失利益」とは?

- 交通事故に遭わなければ将来的に得ることのできた利益のことです。後遺障害逸失利益を請求するためには「後遺障害等級」の認定が必要です。

逸失利益の計算は一般の方には難度が高いため、適正な金額を請求するためには弁護士に依頼するといいでしょう。

逸失利益について詳しくは下記記事をご参照ください。

相手の保険会社が提示する慰謝料は適正ではない?

慰謝料には、保険会社が提示する金額(自賠責保険基準)と、弁護士が請求する金額(弁護士基準)があります。

保険会社が提示する慰謝料は、最低限の補償である「自賠責保険基準」をベースに計算されたものです。

弁護士基準(裁判基準)は裁判の判決例を元にしているため、交通事故の被害者に対する正当な慰謝料額といえます。

保険会社の提示する慰謝料と弁護士が請求する慰謝料では、次のように違います。

- 保険会社の提示する慰謝料:通院1日あたり4,300円程度

- 弁護士が請求する慰謝料:通院期間1日あたり9,300円程度

以下で詳しく解説します。

保険会社の対応について詳しくは下記記事をご参照ください。

保険会社の提示する慰謝料は1日あたり4,300円程度

相手側の保険会社が提示する慰謝料は「1日あたり4,300円程度」で計算されることが多いでしょう。

保険会社は独自の計算基準を設定していますが、これは最低限の補償である「自賠責保険基準」をもとにしています。

自賠責保険基準の通院慰謝料は、次の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円

*通院期間又は実通院日数×2 のいずれか少ない日数

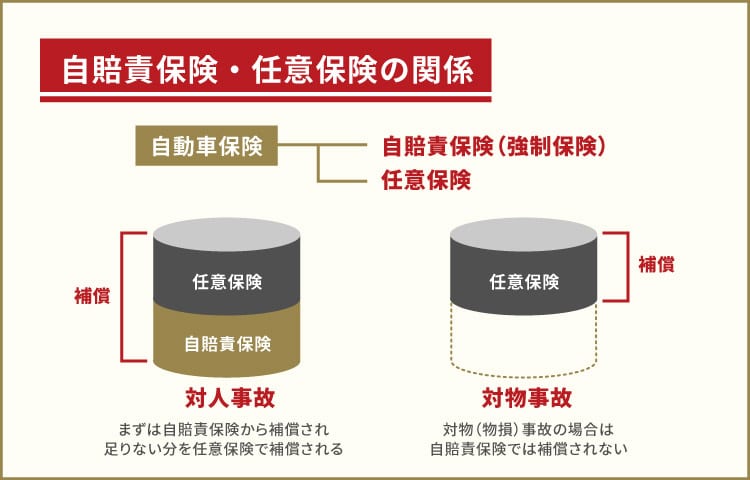

相手側保険会社が払う慰謝料は、120万円まで(傷害分)は自賠責保険から支払われます。そのため120万円までの慰謝料は、自賠責保険基準で計算されます。

120万円を超える慰謝料は保険会社独自の基準で計算されますが、この部分も自賠責保険基準とほぼ同水準といわれています。

- 自賠責保険とは

- 車はバイクを運転する人が必ず加入しなければいけない保険。交通事故の被害者を保護して最低限の補償を行うことを目的としています。

自賠責保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士に依頼すると通院期間1日あたり9,300円程度

示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料は「弁護士基準(裁判基準)」で計算されます。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は、1ヶ月最大28万円程度(通院・重傷の場合)です。

これを1日あたりで割ると、約9,300円となります。

- 「重傷」とは

- 慰謝料計算の際の重傷の定義は「骨折など軽傷に当てはまらない症状」となります。軽傷とは、打撲や挫傷(組織や臓器の損傷)、むちうちなどが該当します。

通院期間にあてはめてみると、

- ・通院期間10日:9,300×10=9万3,000円程度

- ・通院期間20日:9,300×20=18万6,000円程度

- ・通院期間40日:9,300×40=37万2,000円程度

となります。

通院期間ごとの慰謝料の目安は、次の通りです。

| 通院期間 | 重傷 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 |

※通院・重傷の場合の目安。必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

自転車事故の場合の注意点

自転車走行中に交通事故に遭った場合でも、自動車事故と同様に慰謝料などの示談金を請求することができます。

しかし自転車での交通事故は、自動車事故より交渉が難航することが多いので注意が必要です。

自転車事故が自動車事故と異なる点は、自転車には加入が義務づけられた自賠責保険がないことです。

さらに、自転車に乗っている人の約35%程度が任意保険にも入っていないとされています。

※参考=au損害保険株式会社 2024年度のアンケート調査結果より

事故の相手が保険に入っていない場合は、慰謝料は相手に直接請求することになります。

また自転車事故では、過失割合などでもめることも少なくありません。

自転車で交通事故に遭った場合でも、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

自転車事故の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

骨折による慰謝料の事例を紹介

実際に骨折による慰謝料を受け取った方の、事例を紹介します。

ここで紹介する事例は、裁判による判決例(裁判基準)です。弁護士に示談交渉依頼することで、このような慰謝料を請求することが可能になります。

慰謝料の事例について詳しくは下記記事をご参照ください。

事例1 膝や大腿骨の骨折で慰謝料1,240万円

30代男性・会社員

- ・ケガの状態:右膝顆間隆起骨折、右大腿骨近位端粉砕骨折、右大腿骨回旋変形 右膝半月板損傷

- ・後遺障害等級:併合第9級

- ・慰謝料:1,240万円(入通院慰謝料:600万円、後遺障害慰謝料:640万円)

- ・休業損害:約3,834万円、逸失利益:約2,013万円

(神戸地方裁判所 平成19年)

事例2 両足骨折で慰謝料620万円

60代女性・専業主婦

- ・ケガの状態:両足骨折とそれに伴う神経症状

- ・後遺障害等級:併合12級

- ・慰謝料:620万円(入通院慰謝料220万円、後遺障害慰謝料400万円)

(東京地方裁判所 平成15年)

事例3 鎖骨骨折で慰謝料741万円

30代男性・会社員

- ・ケガの状態:左鎖骨骨折および難治性疼痛

- ・後遺障害等級:12級

- ・慰謝料:741万円(入通院慰謝料341万円、後遺障害慰謝料400万円)

(大阪地方裁判所 平成25年)

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

骨折で納得のいく慰謝料を請求する4つのポイント

交通事故で骨折をした場合に、適正な慰謝料を受け取るためには、次の4つのポイントを押さえておく必要があります。

- 病院を受診して診断書をもらう

- 完治・症状固定するまで通院を続ける

- 治療費打ち切りには容易に応じない

- 弁護士に示談交渉を依頼する

慰謝料は「示談交渉」における話し合いによって決められます。

いったん示談が成立してしまえば後から覆すことが難しくなってしまうので、あらかじめ理解しておくといいでしょう。

以下で詳しく解説します。

1. 病院を受診して診断書をもらう

交通事故に遭いケガをして痛みや違和感があれば、病院での診察を受けましょう。

交通事故とケガの因果関係をはっきりさせるためは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。

注意すべき点は、接骨院や整骨院では診断書がもらえないということです。

接骨院や整骨院に通いたい場合は、医師に相談したうえで判断しましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉

慰謝料を請求する際には、医師の診断書が必要になります。まずは整形外科などの病院で受診しましょう

2.完治・症状固定するまで通院を続ける

ケガの治療については「完治」もしくは「症状固定」となるまで通院することが重要です。

症状がある程度回復すると「もう通院しなくてもいいか」と感じることもあるでしょうが、ご自身で判断せず、医師に相談したうえで決めましょう。

- 「症状固定」とは

- 治療を継続してもそれ以上の症状の改善が見られない状態をいいます。症状固定は基本的に医師が判断することになります。紛争化した場合は、最終的に裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

入通院期間は慰謝料の請求にも大きく影響を与えるものなので、必要な治療はしっかりと受けることが大切です。

またケガが完治せずに症状が残った場合は「後遺障害の等級認定手続」を行う必要があります。

後遺障害の等級認定の判断においても「継続して病院に通っていた点」は重要なポイントになります。

3.治療費打ち切りには容易に応じない

ケガの治療を続けていると、相手側の保険会社から治療費の打ち切りの申し入れを受けることがあります。

これは、治療の終了を促すものです。打ち切りに応じてしまうとその後の治療費は請求できず、慰謝料にも納得できない可能性があります。

医師に相談したうえで治療の継続が必要であれば、相手側の保険会社に説明しましょう。診断書を書いてもらい提出することも有効です。

未払いの治療費については、必ず請求できるとは限りませんが、示談交渉の際に話し合ってみることは可能です。

治療費打ち切りについて詳しくは下記記事をご参照ください。

4.弁護士に示談交渉を依頼する

ケガの治療を進めながら相手側の保険会社と交渉を重ねるのは、精神的な負担が大きくなるでしょう。

だからといって相手側の保険会社の言いなりでは、不利な形で示談交渉を進められてしまう恐れもあります。

一方で話し合いがまとまらなければ、必要な補償を受けるまでに長期間を要してしまいます。

弁護士に相談をすれば、相手方との交渉を任せることができ、ご自身の負担が軽減できます。

ご自身だけで悩んでしまうよりも、交通事故示談の解決実績が豊富な弁護士に相談をしたほうが、スムーズな話し合いを進められるはずです。

示談交渉について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士に相談をするメリットは、以下詳しく解説します。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

交通事故における示談交渉などを弁護士に任せれば、多くのメリットがあります。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料などの請求が行えるので、納得できる成果を得られる可能性が高まります。

また示談交渉だけでなく、後遺障害の等級認定手続きなどのサポートが受けられるので、面倒なやりとりからも解放されるでしょう。

それぞれのメリットについて、さらに詳しく解説していきます。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料を含む示談金の増額が期待できる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料などの計算基準としては最も高くなりやすい弁護士基準(裁判基準)での請求が可能です。

慰謝料以外の「休業損害」「逸失利益」など複雑な計算が必要な項目も、もれのないように相手方へ請求することができます。

示談交渉を自分で進めること自体はできますが、保険会社から納得のいく補償を引き出すことは難しいものです。

特に過失割合などを巡って交渉が難航するケースも少なくありませんが、弁護士に依頼することで納得のいく慰謝料を請求できるでしょう。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が起こった原因について、当事者間の責任の割合を示すものです。大きな事故の場合、過失割合が少し違うだけでも慰謝料額に大きな差が出てくるので、示談交渉でもめやすいポイントになります。

慰謝料の増額について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害等級の適正な認定が望める

弁護士に依頼すると、後遺障害の等級認定手続も的確にサポートしてもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請は多くの書類をそろえる手間がかかったり、資料を読み解くための専門的な知識が必要になります。

自分で手続きを進めることはできますが、書類の不備などで想定より低い等級で認定されるケースもあります。

等級によって後遺障害慰謝料の額は異なるので、弁護士に依頼をしてサポートを受けることをおすすめします。

また相手方との示談がまとまらずに裁判となった場合でも、スムーズに対応してもらえるので安心です。

後遺障害の等級認定について詳しくは下記記事をご参照ください。

相手が任意保険未加入の場合の交渉も任せられる

交通事故の相手が任意保険に入っていないケースもあります。このような場合は、示談交渉の相手は保険会社ではなく、当事者本人となります。

相手が個人の場合は、思うように示談交渉が進まず、またどうやって決着させればいいかもわからず、戸惑ってしまうでしょう。

このような際も弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいて示談交渉を行うことが可能です。

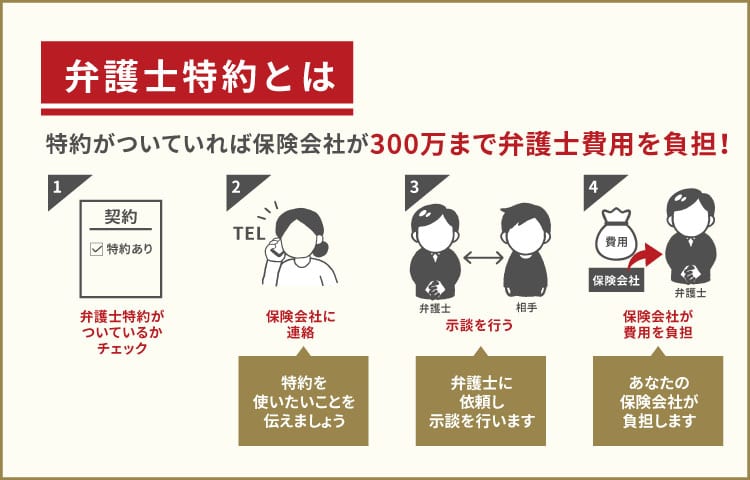

弁護士費用特約を使えば費用負担もなし

ご自身の加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付いているなら、弁護士費用の自己負担は不要になることが多いです。

弁護士費用特約は、一般的に300万円程度を上限として弁護士費用を補償してもらえるサービスです。

弁護士特約は、火災保険や傷害保険などに付いているものも利用できます。また、ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入する保険の特約も利用可能です。

※自動車事故には利用できない場合もあるので、契約書を確認ください。

交通事故に遭ったときは、ご家族の分も含めて加入している保険をチェックしてみましょう。

弁護士特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士法人イージス法律事務所は相談料・着手金無料

弁護士法人イージス法律事務所では、弁護士特約が利用できます。

また弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料、着手金無料でご相談いただけます。

| 相談料 | 0円 |

|---|---|

| 着手金 | 0円 |

| 報酬金 | 報酬金 16万,500円+示談金額の11%(税込) ※原則として後払い可能です。 |

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

慰謝料などの損害賠償金は、弁護士基準(裁判基準)で計算するため、納得のいく結果になりやすいでしょう。

報酬金は後払い可能ですので、すぐに費用が用意できなくてもご依頼いただけます。

費用について不安な場合は初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)