追突事故で慰謝料いくらもらった?むちうちなら増額も!慰謝料相場や事例を紹介

追突事故に遭ったけど、慰謝料はどれくらいもらえる?

ケガを負って1ヶ月通院すると慰謝料は最大28万円*1請求できる可能性があります

赤信号などで止まっているときに後ろから追突されると、驚きも大きいですよね。

この場合は過失割合は10:0(相手:ご自身)*2となることが多く、ケガを負ったら相手に慰謝料を請求できます。

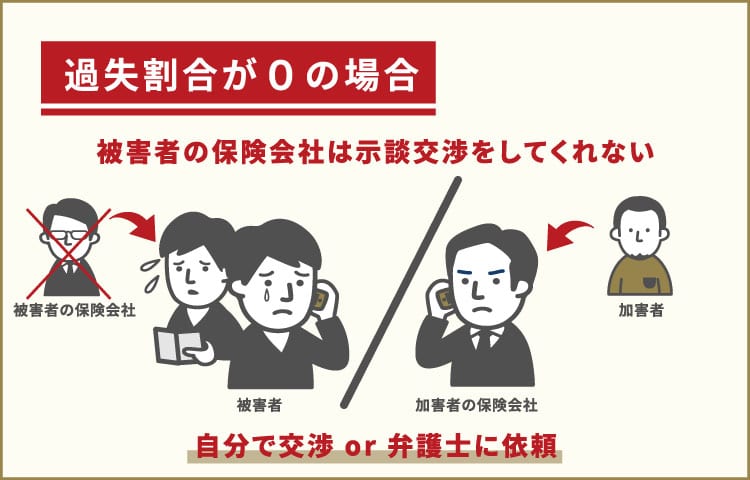

しかし過失割合が10:0の場合は、ご自身の保険会社が交渉窓口になってくれないなど、かえって不利になる場合もあります。

追突事故でしっかり慰謝料を請求するなら、弁護士に依頼するといいでしょう。

弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

- 慰謝料などの損害賠償金を増額できる

- 相手の保険会社との交渉をまかせられる

- 弁護士費用特約があれば費用の自己負担は不要

この記事では、追突事故での慰謝料の相場や計算方法、注意点について詳しく解説します。

交通事故に遭ってお困りの方は、弁護士法人イージス法律事務所へご相談ください。24時間365日受付なので、お気軽にご相談ください。

※弁護士法人イージス法律事務所では、基本的に物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。

*1 弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料・重傷の場合の最大額

*2 状況によって異なります。

【交通事故の慰謝料については以下で詳しく解説しています。】

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

追突事故に遭ったら慰謝料はもらえる?

追突事故でケガを負ってしまったときには、状況に応じて慰謝料を請求できます。

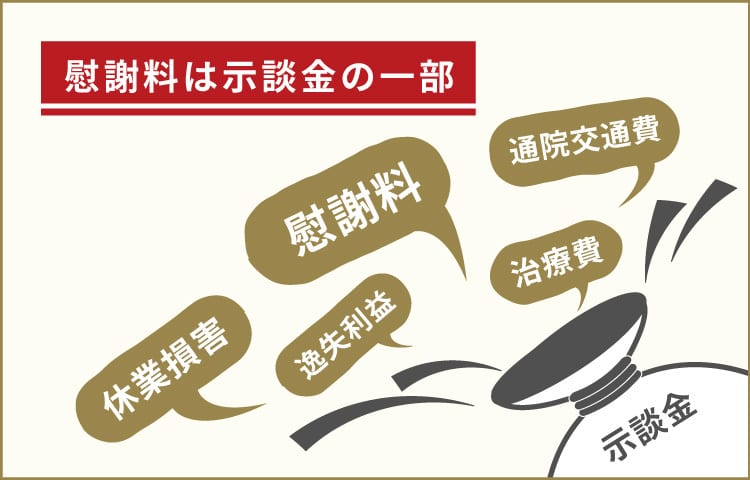

慰謝料とは、交通事故でケガをした場合に、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

ただし、次のような注意点があります。

- ケガがない場合は慰謝料を請求できない

- 過失割合が10:0(相手:ご自身)だとご自身側の保険会社が交渉できない

なおケガがない場合でも、車の修理代などの損害賠償金(示談金)は相手に請求することが可能です。

これは法律(民法)で定められた正当な権利です。

民法第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用元:e-GOV 法令検索「民法」

慰謝料以外の損害賠償金については後述します。

慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料の注意点について、以下で詳しく解説します。

ケガがない場合は慰謝料を請求できない

交通事故の被害に遭ってもケガがない場合は、人身事故ではなく「物損事故」として取り扱われます。

ケガがない物損事故では、車両の修理代や破損した積載物の補償などが受けられますが、慰謝料は原則として請求できません。

事故直後はケガがないと思っていても、後から症状が表れてくることもあるので、痛みや違和感があれば念のため病院で診察を受けておくとよいでしょう。

警察による実況見分で物損事故(物件事故)と取り扱われても、必要な手続きを行えば、後から人身事故に切り替えることもできます。

※ケガが認められない場合は通院しても治療費や慰謝料は請求できません。

人身事故について詳しくは下記記事をご参照ください。

10:0だと保険会社が交渉してくれない

追突事故の過失割合は、一般的に10:0(追突した側:追突された側)となる場合が多いでしょう。

追突された側は過失がないため「もらい事故」などと呼ばれますが、この場合は注意が必要です。

もらい事故について詳しくは下記記事をご参照ください。

もらい事故では、ご自身が加入する保険会社は示談交渉に対応してくれず、ご自身で相手と交渉をすることになるのです。

- 「過失割合」とは

- 交通事故が発生した原因について当事者双方の責任割合を表すものです。過去の裁判例をもとにして、お互いの話し合いによって決められます。

ご自身の過失割合が0の場合は相手に対する賠償責任がないため、ご自身側の保険会社が相手側と示談交渉を行うと「非弁行為」になってしまうのです。

- 非弁行為とは

- 弁護士資格のない者が報酬を受け取って法律事務を行うことです。日本では弁護士法によって、非弁行為を禁じています。

過失割合について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料をもらえるタイミングは

慰謝料を含めた損害賠償金を受け取れるのは、示談交渉が成立してから約2~3週間後になります。

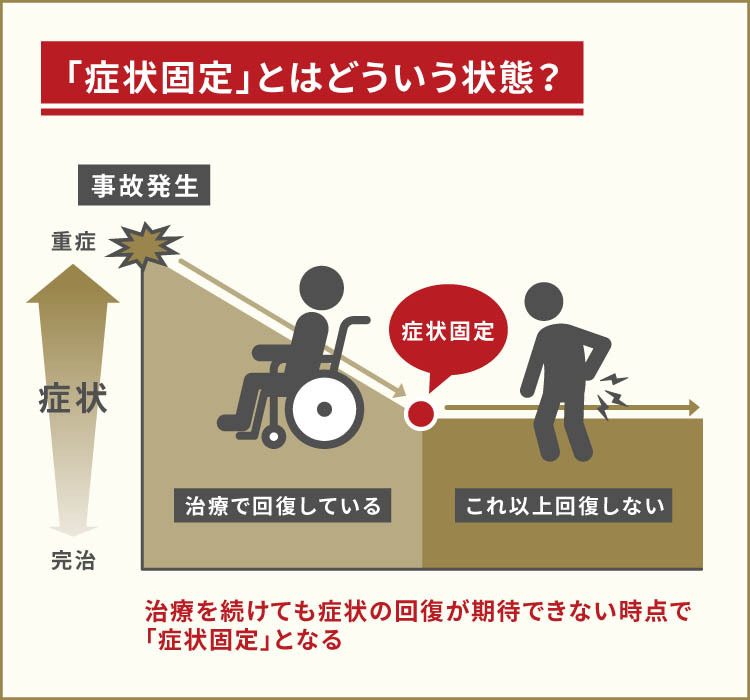

示談交渉は、医師の判断によって完治(もしくは症状固定)した段階から始めることになります。

慰謝料の金額は、すべての治療が終わってから確定するためです。

- 入通院による治療

- 完治もしくは症状固定

- 後遺症がある場合は後遺障害の等級認定申請

- 示談交渉の開始

- 示談の成立

- 慰謝料など損害賠償金の支払い

- 症状固定とは

- 治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を指します。

示談交渉の開始から示談成立までにかかる期間は、一般的に2~3ヶ月程度となります。

示談が成立したら、相手側の保険会社から送られてくる示談書に合意の署名・押印をして返送することで手続きが完了します。その後、ご自身が指定した口座に慰謝料が振り込まれます。

慰謝料を受け取るタイミングについて詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料をしっかり請求するポイント

納得のいく慰謝料を請求するためには、次のような点に注意しましょう。

- 交通事故によるケガであることを医師に伝え、診断書を作成してもらう

- 定期的に通院し、完治もしくは症状固定となるまで治療を続ける

- 相手側の保険会社から治療の打ち切りを宣言されても、容易に応じない

- 治療にかかった費用はすべて領収書をとっておく

- 交通費も記録しておく

- ドライブレコーダーの映像は消さずに保存しておく

慰謝料を請求するためには、医師が作成した診断書が必要です。

その後は完治(症状固定)するまで通院をしましょう。

完治していないのに治療費打ち切りに応じて示談を終了してしまうと、その後の治療費や交通費、慰謝料、休業損害は請求できなくなります。

また治療にかかった費用は薬代や検査代、タクシー代なども含めて領収書をとっておきましょう。治療に関する請求項目は後述します。

病院で発行された領収書を紛失した場合は「支払証明書」「領収額証明書」といった証明書類を発行してくれるため、病院に依頼しましょう。

※発行手数料は有料になります。

慰謝料を請求する流れについて詳しくは下記記事をご参照ください。

追突事故でもらえる慰謝料の種類と相場

追突事故でケガを負ってしまったときには、状況に応じて慰謝料を請求できます。

交通事故に遭って請求できる慰謝料は、おもに以下のものがあります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料):ケガがあり治療をした場合

- 後遺障害慰謝料:後遺障害の等級認定をされた場合

- 死亡慰謝料(近親者慰謝料):死亡した場合

治療のために通院すると慰謝料は1ヶ月最大28万円

ケガがあり病院で治療をした場合は、相手側に入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。

慰謝料額は入院・通院日数(期間)や、軽傷・重傷などによって異なります。

ここでは、弁護士に示談交渉を依頼することで請求できる、慰謝料の目安(通院の場合)を紹介します。

| 通院期間 | 慰謝料額(軽傷) | 慰謝料額(重傷) |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円程度 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 36万円程度 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 53万円程度 | 73万円程度 |

※入院した場合は別の基準が設けられています。

※慰謝料額は相手側との交渉で決定するため、必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。

重傷とは、骨折や脱臼などがある場合に適用されます。通院1ヶ月の場合の慰謝料は、最大28万円となります。

入通院慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちになった場合の後遺障害慰謝料は最大290万円

交通事故が原因で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定手続きを行い認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級は14〜1級まであり、等級に応じて金額が異なります。

追突事故で多い症状のむちうちの後遺症は14級、もしくは12級に認定される可能性があります。

ここでは、弁護士に示談交渉を依頼することで請求できる、後遺障害慰謝料の目安を紹介します。

| 後遺障害等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 後遺障害14級 | 110万円程度 |

| 後遺障害12級 | 290万円程度 |

※慰謝料額は相手側との交渉で決定するため、必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。

むちうちなどで後遺障害12級が認定された場合の後遺障害慰謝料は、最大290万円となります。

後遺障害慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

死亡した場合の死亡慰謝料は最大2,800万円

交通事故に遭って死亡した場合は、死亡慰謝料を請求できます。

ここでは、弁護士に示談交渉を依頼することで請求できる、死亡慰謝料の目安を紹介します。

| 亡くなった方の家庭での立場 | 慰謝料額の目安 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円程度 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円程度 |

| その他 | 2,000万円~2,500万円程度 |

※近親者慰謝料を含みます。慰謝料額は相手側との交渉で決定するため、必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。

死亡慰謝料は、死亡した方の年齢や家庭内での立場によって異なります。一家の支柱である方が死亡した場合の死亡慰謝料は、最大2,800万円となります。

死亡慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

【実例あり】慰謝料の計算方法は?

ここでは交通事故で負ったケガで通院をした場合の計算方法を見ていきましょう。

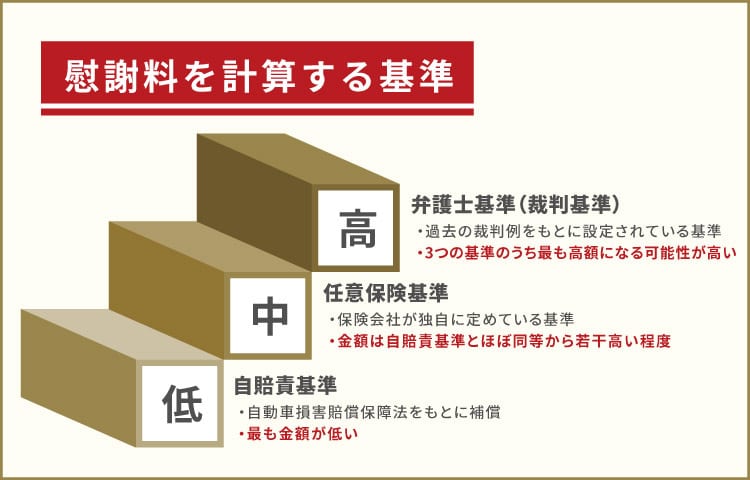

慰謝料の算出には、以下の3つの計算基準があり、どの基準で計算するかによって金額が異なります。

- 自賠責保険基準:相手の自賠責保険による計算基準です。

- 任意保険基準:保険会社が独自に定めている基準です。計算方法は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準と同等程度と想定されます。

- 弁護士基準(裁判基準):弁護士に依頼した場合の計算基準です。過去の裁判例をもとに設定されています。

慰謝料の計算について詳しくは下記記事をご参照ください。

以下で詳しく解説しています。

相手の保険会社から提示される場合

交通事故の慰謝料額は、まずは相手が加入している保険会社から提示されます。

この場合は任意保険基準で計算されますが、慰謝料額は自賠責保険基準と同程度と想定されます。

ここでは、目安として自賠責保険基準の計算方法を紹介します。

- 自賠責保険とは

- 被害者救済のための公的な損害保険です。車やバイク、原付自転車を運転する際は、必ず賠責保険に加入しなければなりません。補償されるのは、ケガがある場合の人的損害のみです。

〈自賠責保険基準での計算方法〉

通院慰謝料(傷害慰謝料)=対象日数×4,300円*

*2020年3月31日以前は4,200円

※傷害の場合の上限は120万円

対象日数とは次のうち、少ない日数です。

- ・治療期間(治療開始日から治療終了日まで)

- ・実治療日数(実際に通院・入院した日数)×2

〈自賠責保険基準の計算例〉

実際の慰謝料計算は、次のようになります。

●治療期間30日、通院10日の場合

30日>10日×2=20日

(対象日数=20日)

20×4,300円=8万6,000円

●治療期間60日、通院35日の場合

60日<35日×2=70日

(対象日数=60日)

60×4,300円=25万8,000円

相手が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険のみの補償となります。また自賠責保険は、ケガのない物損事故への補償はありません。

自賠責保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士に依頼した場合

弁護士に依頼すると、自賠責基準保険基準より高い基準の弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求することができます。

弁護士基準では、通院と入院では別の基準が設けられています。

通院のみの場合の慰謝料(傷害慰謝料)の目安は、次のようになります。

| 通院期間 | 慰謝料額・軽傷 | 慰謝料額・重傷 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円程度 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 36万円程度 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 53万円程度 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 67万円程度 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 79万円程度 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 89万円程度 | 116万円程度 |

| 7ヶ月 | 97万円程度 | 124万円程度 |

| 8ヶ月 | 103万円程度 | 132万円程度 |

| 9ヶ月 | 109万円程度 | 139万円程度 |

| 10ヶ月 | 113万円程度 | 145万円程度 |

| 11ヶ月 | 117万円程度 | 150万円程度 |

| 12ヶ月 | 119万円程度 | 154万円程度 |

※入院なし・通院のみの場合

※慰謝料額は相手方との話し合いで決定するため、必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。

重傷とは、骨折や脱臼などがある場合に適用されます。

〈弁護士基準の計算例〉

実際の慰謝料計算は、次のようになります。

●治療期間30日の場合

19万円程度

●治療期間60日の場合

36万円程度

このように、弁護士基準(裁判基準)は任意保険基準・自賠責保険基準と比べて、納得できる慰謝料を得られる可能性が高いといえます。

同じ通院期間であっても、計算方法によって慰謝料額が異なる点を理解しておくといいでしょう。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

【体験談】追突事故で慰謝料を請求した方の実例

当メディアでは、実際に追突事故に遭って慰謝料を請求した方への独自取材に成功しました。

ここでは

- ・弁護士に依頼しなかったので慰謝料に納得できなかったケース

- ・弁護士に依頼して慰謝料に納得のいったケース

を紹介します。

弁護士に依頼しなかったので慰謝料に納得できなかったケース

この方は、弁護士に依頼しなかったために慰謝料を含む損害賠償金に納得できませんでしたが、示談に応じてしまったそうです。

| K様・30代男性 | |

|---|---|

| 【過失割合】 | 10:0: 0(追突車両・自車両・前車両) |

| 【通院期間】 | 約2ヶ月 |

| 【損害賠償金額】 | 約48万円(治療費・慰謝料・休養損害)+35万円(車両損害) |

Kさんは、自動車で信号待ち中に、後方からタクシーに追突されました。Kさんの車は前方の車両に衝突し、いわゆる玉突き事故となってしまったのです。

事故発生直後、警察による現場検証が行われ、過失割合は0:0:10(前車両・自車両・追突車両)となりました。

幸いKさんに大きな外傷はなく、救急搬送はされませんでしたが、数日後に首の痛みを感じ始めました。

そのため整形外科病院を受診し、むち打ちの診断を受けました。医師の勧めで、その後は整体院で治療を継続。

Kさんの車は、追突の衝撃で後部が大きく損傷し、全損と判定されました。しかし車の評価額は35万円とされ、新しい車を購入するためにはあまりに少ない金額でした。

保険会社との示談交渉では、車の評価額に加え、約2ヶ月間の治療費と休業損害が支払われることになりました。

Kさんは当時自営業を営んでおり、事故の影響で数日間仕事を休まざるを得ませんでした。

しかし、慰謝料と休業損害を合わせた損害賠償額は1日あたり8,000円と提示され、Kさんにとっては到底納得できる金額ではありませんでした。

Kさんは保険会社に休業損害の増額を要求しましたが、受け入れられません。Kさんは弁護士特約に加入しておらず、それ以上相手方の保険会社に強く主張することをためらいました。

結果として、提示された示談金額での示談に応じることになったのです。

弁護士に依頼して慰謝料に納得のいったケース

この方は、早い段階で弁護士に依頼したため、慰謝料を含む損害賠償金におおむね納得できたとのことです。

| 50代女性 | |

|---|---|

| 【過失割合】 | 10:0(相手:ご自身) |

| 【通院期間】 | 約3ヶ月 |

| 【損害賠償金額】 | 約140万円(治療費・慰謝料) |

タクシーに乗車中に、後ろから来た車に追突されました。過失割合は0:10です。

すぐに警察に連絡をして実況見分を行ってもらい、人身事故として処理してもらいました。

腕の付け根が痛く、2・3日経ってから首の痛みが出てきたため、病院で診てもらったところ、むちうちの診断をされました。

相手方の保険会社の対応に不信感を抱いたため、早い段階で弁護士に相談をしたところ、最終的に慰謝料を含む約140万円程度の損害賠償金を得られました。

この事例では、早い段階で弁護士に相談し示談交渉を行ってもらったことで、納得感のある損害賠償金を得られたとのことです。

慰謝料の計算について詳しくは下記記事をご参照ください。

修理代や治療費、休業損害なども請求できる

追突事故で請求できる損害賠償金には、慰謝料以外にもさまざまなものがあります。

慰謝料は、請求できる損害賠償金の一項目です。

- 治療に関する費用

- 車の修理や買い替えに必要な費用

- 積載物やペットの補償

- 仕事を休んだら休業損害

以下でくわしく解説します。

損害賠償金の種類について詳しくは下記記事をご参照ください。

治療に関する費用

交通事故によってケガを負った場合は、治療にかかった費用を相手側に請求できます。

請求できる項目は、次のようなものがあります。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる入通院費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で近親者等の付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残り必要になる自宅のバリアフリー化などの費用 |

治療費や入院費、通院交通費などは、ケガがある場合は受け取れるものなので、必要に応じてしっかりと治療を受けることが大切です。

また、症状が残り後遺障害等級が認定されれば「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」も請求できます。

後遺障害慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

車の修理や買い替えに必要な費用を請求できる

交通事故によって自身の車が破損した場合は、修理や買い替えにかかった費用を相手側に請求できます。

請求できる項目は、次のようなものがあります。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 修理費 | 車の修理費用 |

| 評価損 | 事故によって車の評価額が下がった場合の補償 |

| 代車使用料 | 車の修理中に使用したレンタカーなどの費用 |

| 休車補償 | 営業車の場合の修理期間中の収入補償 |

| 買い替え差額 | 車両時価額と売却した金額の差額 |

| 買替諸費用 | 買い替える場合の登録手数料などの諸費用相当額 |

| 積載物の損害 | 交通事故が原因で壊れた物の補償 |

なお自賠責保険には、物的損害の補償がありません。

相手が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険からは上記の項目を請求できないので注意が必要です。

積載物やペットも補償される

交通事故によって車内に積んでいた積載物が破損した場合も、補償を受けられます。

しかしペットは、法的には物の一種として捉えられます。

交通事故によって同乗していた愛犬や愛猫などが死傷した場合は物損として扱われ、ペットに対する慰謝料は認められない場合が多いでしょう。

請求できるのは、おもに次のような項目です。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 積載物の損害 | 交通事故が原因で壊れた物の補償 |

物やペットが破損・死傷した場合は、慰謝料は認められません。

しかし、次のような場合は例外的に慰謝料が認められる場合もあります。

- 財産的価値の賠償をだけでは癒されない精神的苦痛を被った

- 芸術作品など今後購入することができないものが損傷を受けた

- 生活の平穏の侵害などの無形の不利益を受けた

〈ペットの治療費や慰謝料支払われたケース〉

〈裁判例〉

大阪地裁・平成18年3月22日判決

生後1歳6月のパピヨンが死亡し、シーズーが左側座骨を骨折した事案につき、パピヨンは血統書付きのセラピー犬であったこと、一般にペットタイプが15万円以上、ショータイプが35万円以上すること、平均寿命が16年長であることから財産的損害として15万円、火葬関係費用2万円余、シーズーについては治療費8万円余を認め、犬の死傷による飼主の慰謝料10万円、合計36万円余を認めた。

しかし、ペットの治療費や慰謝料を請求するには、裁判によってペットが特別な存在であることを証明する証拠が必要になります。

しっかり請求するためには、弁護士に相談するといいでしょう。

仕事を休んだら休業損害を請求できる

交通事故によるケガが原因で仕事を休む場合は、本来得られたはずの収入を「休業損害」として請求できます。

休業損害は専業主婦(主夫)でも請求できますが、しっかり把握していないと受け取り損ねてしまう可能性があります。

休業損害の計算は、次のとおりです。

〈自賠責保険基準の場合〉

自賠責保険基準で計算する場合は、収入額や職業に関わらず一律で計算されます。

休業日数×6,100円

※休業損害証明書などの資料から1日あたり6,100円を超えることが明らかなときは、1日あたり1万9,000円までを限度として請求可能です。

〈弁護士基準(裁判基準)〉

実際の収入をもとにした計算になります。

休業日数×1日あたりの収入日額

給与所得者の場合は、事故に遭う前の3ヶ月分の給与から1日あたりの収入日額を割り出します。

〈弁護士基準による休業損害の計算例〉

実際の休業損害の計算は、次のようになります。

- ・3ヶ月分の給与合計:135万円

- ・休業日数:80日 の場合

135万円÷90日×80日=126万円

※相手方との話し合いで決定するため、必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。

自営業の場合は確定申告書をもとに計算します。専業主婦(主夫)の場合は、厚生労働省が公表している「賃金センサス」の平均給与を考慮して計算します。

休業損害は労災保険とは異なるもので、自営業者や主婦(主夫)でも請求できる点を理解しておきましょう。

休業損害について詳しくは下記記事をご参照ください。

納得のいく慰謝料を請求するには弁護士へ相談する

前述したように、追突事故では状況に応じてさまざまな損害賠償金を相手に請求できます。

しかしご自身で相手の保険会社と交渉すると、納得のいかない金額を提示されることも少なくありません。

そこで検討したいのが弁護士への依頼です。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料などの損害賠償金を増額できる

相手側の保険会社から提示された慰謝料額に納得できない場合、弁護士に依頼をすることで増額できる可能性があります。

前述したとおり、弁護士に依頼をすれば、慰謝料をはじめとする損害賠償金を弁護士基準(裁判基準)で請求できるからです。

交通事故案件に豊富な解決実績がある弁護士に依頼をすることで、慰謝料などをもれなく計算してもらえて、相手側保険会社との示談交渉もまかせることができます。

ケガの治療を続けながら保険会社と交渉を行うことは、精神的な負担が大きいといえますが、弁護士のサポートを受けることで負担を減らせるはずです。

ご自身で交渉すると見逃しがちな項目も、しっかり請求できるでしょう。

慰謝料の増額について詳しくは下記記事をご参照ください。

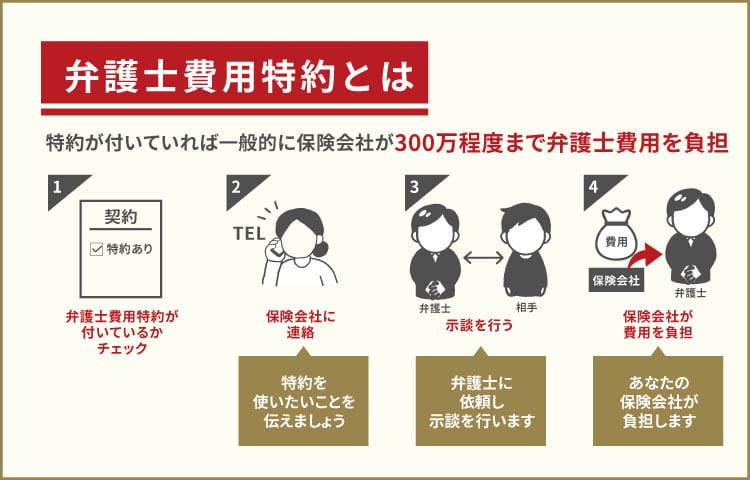

弁護士費用特約があれば費用の自己負担は不要に

弁護士に示談交渉を依頼するためには、弁護士費用が必要です。

しかし、ご自身が加入する保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いでしょう。

弁護士費用特約とは、上限300万円程度までの弁護士費用を保険会社が補償してくれるサービスです。

自動車保険だけでなく、生命保険や火災保険などにも弁護士費用特約が付帯していることもあるので、ご自身や家族が加入する保険も確認してみましょう。

弁護士費用特約のみを利用した場合は、翌年の保険等級(ノンフリート等級)は下がらないので、困ったことがあれば気軽に利用してみましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉

弁護士費用特約が利用できる場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを聞くだけでも、不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか。

弁護士法人イージス法律事務所でも、弁護士費用特約をご利用いただけます。弁護士費用特約がない場合は相談料や着手金は原則無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

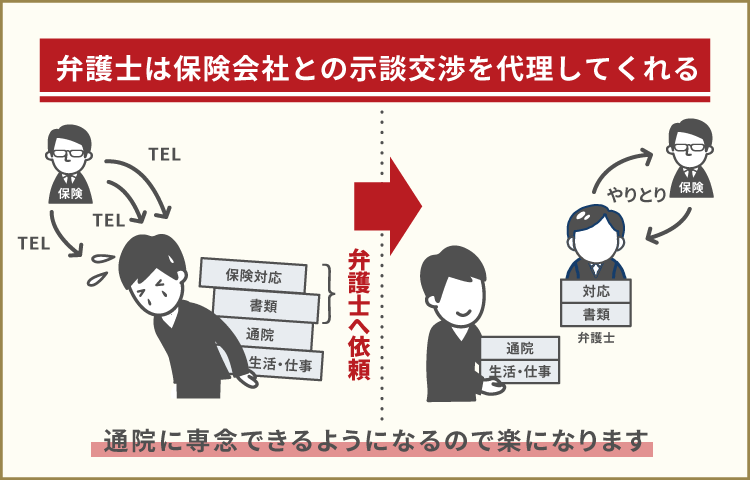

相手の保険会社との交渉をまかせられる

弁護士に依頼をすれば、相手側の保険会社との示談交渉のほとんどを任せられます。

法律の専門家である弁護士が対応することで、相手側の保険会社と対等に交渉することが可能になるのです。

一般の方が保険会社を相手に交渉を行い、有利な条件を引き出すことは難度が高いですが、弁護士に任せることで有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

交通事故に遭ったあとは、ケガの治療や車の修理など、さまざまなことに対応しなければならないので、弁護士にサポートしてもらうことでストレスを減らすことができるでしょう。

保険会社の対応について詳しくは下記記事をご参照ください。

交通事故に遭ってお困りなら、弁護士法人イージス法律事務所へご相談ください。

弁護士法人イージス法律事務所は、交通事故案件において多くの解決実績があります。

ご相談は24時間365日受付、全国対応なので、いつでもどこからでもご連絡いただけます。

【体験談】追突事故で保険会社が示談交渉をしてくれない実例

前述したとおり、ご自身の過失割合が0の追突事故では、ご自身が加入する保険会社に示談交渉を依頼できません。

ここでは、実際に追突事故に遭い、保険会社のサポートを受けられなかった方のケースを紹介します。

| 50代女性 | |

|---|---|

| 【過失割合】 | 10:0(相手:ご自身) |

| 【通院期間】 | 約3ヶ月 |

自家用車で帰宅中に赤信号で停車していたら、後ろから来たトラックに追突されました。

警察に届け出を行ったものの過失割合は10(相手):0(自身)となったため、契約している任意保険会社からは一切アドバイスをもらえず、すべて1人で対応することになりました。

病院ではむちうちと診断され、相手の保険会社から示談金は振り込まれましたが、対応が不誠実で印象が悪かったです。

加入する保険に弁護士費用特約を付けていなかったので弁護士には依頼を行いませんでしたが、この事故をきっかけに弁護士費用特約を付けました。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)