- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

「借金を滞納して返さないと、詐欺で逮捕される?」

借金の返済ができず滞納しても、一般的に罪に問われ警察に逮捕されるようなことはありません。

ただし、はじめから返すつもりがないのに「必ず返す」などと嘘をついたり騙してお金を借りた場合は、詐欺罪として刑事事件となる可能性があります。

また長期間滞納を続けていると、貸主から訴訟(裁判)を起こされたり、財産を差押えされる可能性もあるため注意が必要です。

どうしても返済ができない借金がある場合は、トラブルになる前に「債務整理」によって正当に残債の減額や返済の免除ができます。※個人間の借金は解決できない場合もあります。

この記事では、借金を滞納して罪に問われるケースと生じるリスク、債務整理で借金問題を解決する方法などについて解説します。

複数の借入れがあり返済が難しい状況なら、弁護士法人・響へお気軽にご相談ください。借金問題のご相談を24時間365日受け付けています。

相談は何回でも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ

目次

「いきなり弁護士に相談するのは怖い…」そんな方は、弁護士法人・響が運営する借金減額診断で、借金を減らせるか診断してみましょう。無料・匿名で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】借金減額診断を試してみる

※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

借金を滞納すると罪になる?個人間・金融機関からの借金で警察は動くの?

原則として、滞納をしたことで詐欺罪などの罪に問われることはありません。

刑法には、借りたお金を返さないことを処罰する規定はないのです。

借金のトラブルの代表例は、債務者(借りた側)が期日までに返済しない「債務不履行」です。

債務不履行について詳しくは下記記事もご参照ください。

また警察は、刑法に抵触しない場合は原則的に介入しないという「民事不介入の原則」があります。

長期間返済をしない(滞納を続ける)と、債権者である貸金業者などから訴訟を起こされる場合もありますが、これは民法で規定された「民事事件」です。

そのため個人間の借金であっても、金融機関からの借金であっても詐欺罪を問われたり警察に逮捕されるようなことはありません。

しかし、意図的に人を騙して利益を得るような行為は、詐欺罪として刑事事件に問われる可能性があります。

以下で詳しく解説します。

借金トラブルが詐欺罪になる要件とは?

詐欺罪が成立するには、次の3つの要件を満たす必要があります。

- 欺罔(ぎもう)=財物を奪い取るために、嘘をつくなどして人を欺く行為

- 錯誤(さくご)=騙されて、相手方が勘違い(誤解)すること

- 財産の交付・利益の移転=お金や利益が騙した者に移ること

さらに、これらの要件すべてに因果関係が認められることで詐欺罪が成立します。

詐欺罪が確定すると、10年以下の懲役に処されることが法律(刑法)で定められています。

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

参考:e-GOV法令検索「刑法」

以下で詳しく解説します。

欺罔=財物を奪い取るために嘘をつくなどして人を欺く行為

欺罔(ぎもう)とは「嘘をついて人を欺く(騙す)行為」を指します。

また相手が誤った認識をしていると知っているのに、あえて真実を告知しない場合も欺罔にあたります。

- 借主(加害者側)が意図的に事実と異なる嘘をついて、お金を借りた

- 所持金がなく代金支払いの意思がないのに飲食をした(無銭飲食)

- 身内を装って電話をかけお金を振り込むよう要求した など

錯誤=騙されて相手方が勘違いすること

錯誤(さくご)とは「意思表示をした者の本心と表示した意思が異なっていることに気がつかないこと(騙される)」を指します。

相手の嘘(欺罔)によって貸主(被害者側)が事実と異なる認識をして、お金を貸す場合などが当てはまります。

- 借主が提示する身分証明書や収入額などを信じてお金を貸した など

相手が嘘をついていると知っていながらお金を貸した場合は、錯誤とはいえない場合もあります。

財産の交付や利益の移転=お金や利益が騙した者に移ること

財産の交付や利益の移転とは「欺罔による錯誤によって、金品などの財産が相手(加害者)に渡ること」を指します。

- 財産の交付=金品などの財産を本人(被害者側)の意思で相手に差し出すこと

- 利益の移転=交付された財産が加害者側に渡った状態のこと

なお本人の意思がないのに財産を移転する行為は、詐欺罪ではなく窃盗罪に該当する可能性があります。

直接相手にお金を渡すだけでなく、相手の銀行口座へ振り込みをした場合も利益を移転したことになります。

詐欺に至らなくても詐欺未遂罪に当たる可能性も

前述のように詐欺罪は、欺罔、錯誤、財産の交付・利益の移転の要件すべてに因果関係が認められると成立します。

欺罔行為があっても被害者に錯誤がない場合や、錯誤に陥っても加害者側に利益が渡らなかった場合は「詐欺未遂罪」となる場合もあります。

つまり欺罔行為がなされた時点で、詐欺未遂罪が成立する可能性があるのです。

詐欺未遂の場合は詐欺罪より刑は減刑されますが、懲役などの刑罰が科されます。

第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

出典:e-GOV法令検索「刑法」

状況から見て明らかに相手を騙す意思があったと判断されれば、詐欺未遂罪とみなされることもあるので気をつけましょう。

借金が詐欺罪に該当する可能性のあるケース

詐欺をする意図はなくても、借入れ時に偽りの申告をすると、詐欺罪に該当する可能性があります。

- 嘘の情報で契約を締結して借入れをした

- 偽りの理由で支払い条件の変更を承諾してもらった

- 返済意思がないのに借入れをした

- 時効による借金の消滅を狙って借入れをした など

以下で詳しく解説します。

嘘の情報で契約を締結して借入れをした

詐欺に当たる可能性のある典型的な例が、借入れの際に嘘をつく(欺罔)ことです。

- 仕事をしていないのに正社員であると嘘をつく

- アリバイ会社を使って偽の在籍情報を申告する

- 既存借入れ額を低めに申告する

- 遊興目的の資金を事業資金として借りる など

また「真実を言わずに隠していた」場合も、欺罔となる恐れがあるので注意してください。

偽りの理由で支払い条件の変更を承諾してもらった

嘘をついて支払い条件を変更してもらう行為も、詐欺にあたる場合があります。

嘘によって経済的な利益を得たものとされるからです。

- 収入が減って支払いが難しくなった

- 病気になってしまい治療代が必要になった など

返済意思がないのに借入れをした

はじめから返済の意思がないのに、返済を約束して借入れをすることも欺罔にあたります。

返済するつもりはあったと主張しても、当時の収支や財産状況などから返済する意思がなかったと判断されると、詐欺罪になる可能性があります。

- すでに多重債務や長期滞納で返済が困難な状況にある

- 借入れをしてから一度も返済していない

- 借入れ直後に債務整理をしようとしている など

時効による借金の消滅を狙って借入れをした

借金は、債権者が一定期間借金を回収しない場合に「時効(消滅時効)」となります。

これは法律(民法)で定められており、消費者金融や銀行からの借入れであれば、返済期日または最後の返済から5年で時効が成立する可能性があります。

※2020年4月1日以降に借入れの場合。

しかし、最初から時効になることを狙って借入れをした場合は、返済する意思のない借金とみなされて詐欺罪に問われる可能性があります。

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

参考:e-GOV法令検索「民法」

時効の成立にはさまざまな条件があり、実際に成立することは難しいといえます。

消滅時効について詳しくは下記記事もご参照ください。

借金の滞納は民事事件になるリスクがある

前述のように、お金を借り入れる時点で返済の意思があれば、詐欺として訴えられることはないでしょう。

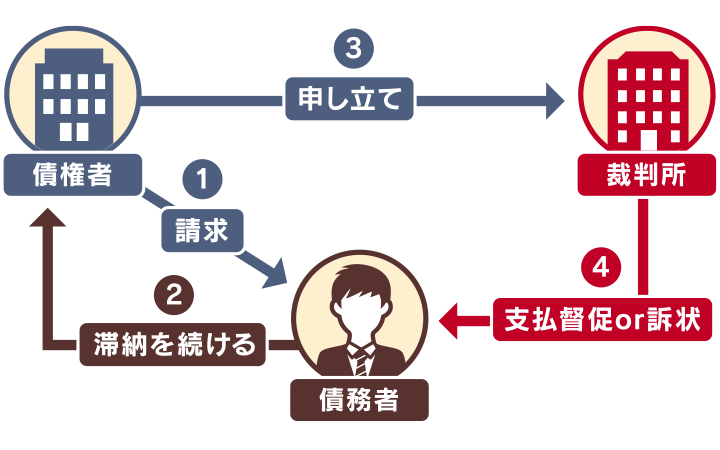

ただし約束どおりに返済ができずに滞納すると、民事事件として裁判所から「支払督促」や「訴状」が届くリスクがあります。

借金滞納から民事事件に発展するまでは、一般的に次のような流れで進みます。

- 支払期日の翌日から遅延損害金が加算される

- 電話やメール、郵便による督促をされる

- 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)

- 期限の利益を喪失して残債を一括請求される

- 3ヶ月~半年以上の滞納で裁判所から「支払督促」や「訴状」が届く

- 強制執行による財産差押えになる

借金を滞納すると、支払期日の翌日から遅延損害金が発生し、支払いを終えるまで元金に上乗せされていきます。

遅延損害金について詳しくは下記記事もご参照ください。

そして滞納が3ヶ月以上の長期間にわたると、裁判所から「支払督促」や「訴状」が特別送達という特殊な郵便で届く場合があります。

これは債権者が裁判所に申立てを行い、法的な効力をもつ手続きを行ったということです。

用語集

支払督促とは?

債権者(お金を貸した側)の申立てにより、簡易裁判所が債務者に対して金銭の返済を命じる法的な手続きです。

用語集

支払督促とは?

債権者(お金を貸した側)の申立てにより、簡易裁判所が債務者に対して金銭の返済を命じる法的な手続きです。

支払督促について詳しくは下記記事もご参照ください。

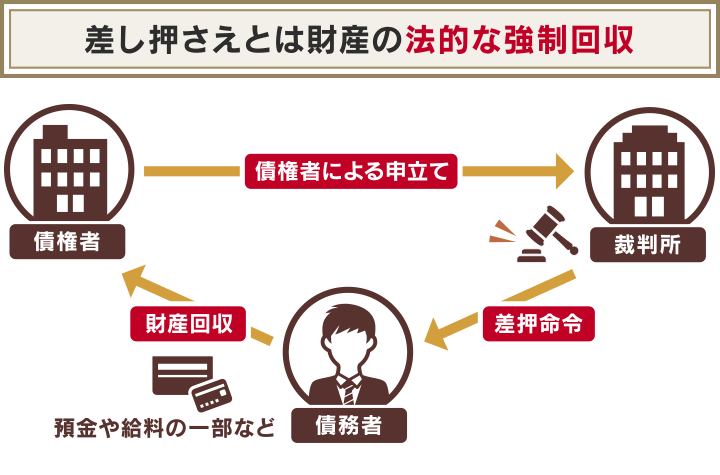

これらの通知にも適切に対応しないと、強制執行による「財産差押え」になる可能性もあります。

差押えについて詳しくは下記記事もご参照ください。

どうしても借金が返済ができない場合の対処法=債務整理

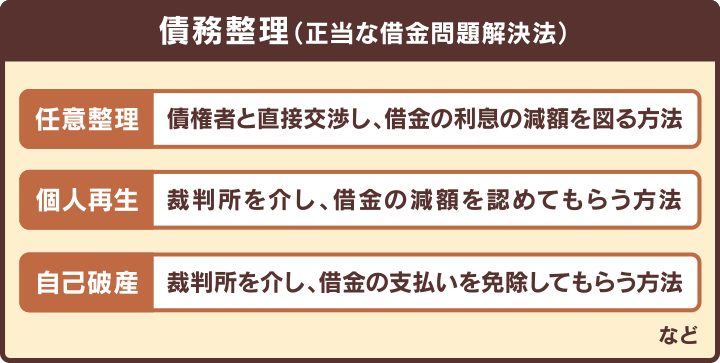

どうしても借金の返済が難しい場合は、「債務整理」という方法で解決できる場合があります。

債務整理は、借金を根本的に解決できる可能性のある正当な方法です。

債務整理にはおもに次の3つの方法があります。

- 任意整理

- 個人再生

- 自己破産

債務整理を行うためには、弁護士や司法書士へ依頼することが一般的です。

債務整理について詳しくは下記記事もご参照ください。

債務整理のメリットを、以下で詳しく説明します。

任意整理ならおもに将来利息をカットできる

「任意整理」は、債権者と返済について直接交渉し和解することで借金を無理なく返済できるように調整する方法です。

一般的にこれから払う利息(将来利息)を減額またはカットしてもらい、3〜5年程度で返済することになります。

債権者との直接交渉になるため、大幅な減額はできない可能性があります。また個人間の借金の場合は、債権者が交渉に応じてくれない場合もあります。

任意整理について詳しくは下記記事もご参照ください。

自己破産なら借金をほぼ免除してもらえる

「自己破産」は裁判所を介して、一部の債務を除く借金の支払い義務を免除(免責)してもらう解決方法です。

生活保護を受給していたり、無職で収入がない場合でも、自己破産の申立ては可能です。

しかし、原則として持ち家や車などの高額の財産は裁判所に回収されてしまいます。

自己破産について詳しくは下記記事もご参照ください。

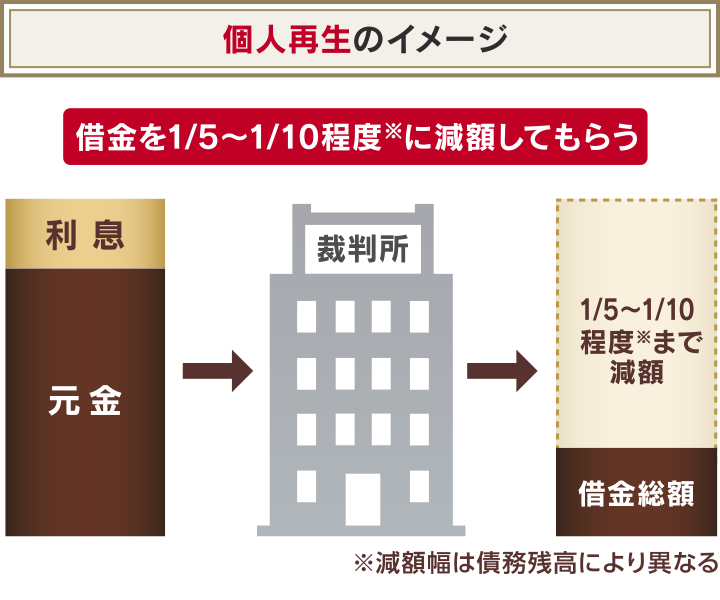

個人再生なら借金を80~90%程度減らせる

「個人再生」は、裁判所を介して借金総額を80~90%程度減額してもらい、原則3年(最長5年)で返済する方法です。

※減額幅は残高によって異なります。最低弁済額は100万円です。

また「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、持ち家を手放すことなく住宅ローンの返済を続けることも可能です。

個人再生について詳しくは下記記事もご参照ください。

債務整理の無料相談なら弁護士法人・響へ

弁護士法人・響では、借金問題や債務整理に関する相談を24時間365日*無料で受け付けています。

* 法律相談は営業時間内で対応

借金の減額をご希望の場合は、借金や収入の額などから適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。

※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。

またご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。

「どうしても返済できない借金がある」「債務整理について詳しく知りたい」という方は、弁護士法人・響にお気軽ご相談ください。

弁護士法人・響について、詳しくは以下をご覧ください。

詐欺罪が成立すると警察に逮捕される?刑事事件の流れ

ここまで解説したように、借金の返済を滞納しただけでは原則として刑事事件として罪に問われることはありません。

しかし詐欺罪が成立した場合は、警察による逮捕や検察による捜査、さらには刑事裁判になる場合もあります。

刑事事件・刑事裁判の流れは、次のようになります。

- 警察による捜査

犯罪が疑われる場合は、警察によって犯人や証拠を捜す捜査が行われます。 - 逮捕・留置

被疑者を逮捕して、必要があれば留置します。

逮捕・留置された被疑者は、48時間以内に検察官へ送致されます。 - 検察官による取り調べ

検察官は被疑者の取り調べを行い、事件の真相を解明します。

被疑者の勾留期間は原則10日ですが、検察官の請求により最長20日間まで延長されます。 - 起訴・不起訴を判断

検察官が起訴(裁判にかける)・不起訴(裁判にかけない)を判断します。

認定すべき証拠がない、あるいは証拠が不十分なときは不起訴になります。

証拠が十分でも検察官の裁量で起訴を見送ること(起訴猶予)もあります。

不起訴となれば事件終了となり、刑罰が科されることはありません。 - 裁判・判決

起訴になると刑事裁判になります。

裁判所は被告人に対し刑罰を科すべきかどうかの判断をして、判決を言い渡します。

※参考:法務省「刑事事件フローチャート」内閣府「刑事事件手続の流れ」

起訴されると99%以上が有罪になる

検察官によって起訴されて刑事裁判になると、有罪判決となる可能性が非常に高いといえます。

近年では、実際に裁判総数の99.9%が有罪になっています。

これは検察官が、証拠などをそろえてほぼ確実に有罪になる事件のみ起訴しているから、といえます。

| 年次 | 裁判総数 | 無罪数 | 有罪率 |

|---|---|---|---|

| 令和1年 | 245,537 | 96 | 99.6% |

| 令和2年 | 221,057 | 76 | 99.9% |

| 令和3年 | 213,315 | 94 | 99.9% |

詐欺罪に問われたら弁護士に相談を

前述のように、検察官によって起訴されると高い確率で有罪判決が出てしまいます。

もし身に覚えがないのに詐欺罪に問われた場合は、裁判で無罪になることを目指すより、不起訴処分を目指すことが現実的といえます。

刑事事件は、対処が遅くなればなるほど結果が悪くなる傾向があります。

不起訴処分を獲得するためには、早めに弁護士にサポートを依頼することを検討してください。

刑事事件のサポートを弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

- 逮捕・拘置された際に、釈放に向けた弁護活動を行う

- 被害者に被害届を取り下げてもらう交渉を行う

- 証拠を集め、検察官や被害者と交渉して不起訴処分を目指す

- 裁判になった場合は、弁護活動をして執行猶予の獲得を目指す

弁護士法人・響では、刑事事件についてのご相談も受け付けています。

秘密厳守で対応しますので、周りの方には話しにくい内容でもお気軽にご相談ください。

費用などについては、お問い合わせください。

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ