- 弁護士会所属

- 東京第二弁護士会 第59432号

- 出身地

- 奈良県

- 出身大学

- 関西大学社会学部 大阪大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士

- コメント

- ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。

「自分は過払い金が戻ってくるのか知りたい」

「過払い金返還請求してもデメリットはない?」

過払い金とは、貸金業者などへの返済時に、払いすぎた利息のことです。過去に、法律で定める上限金利を超える金利で払った利息分を指します。

以下の条件に該当していれば、過払い金の返還を求めることができます。

- 2010年6月17日以前に貸金業者からグレーゾーン金利で借り入れた

- 最終取引から10年未満(時効を迎えていない)

この記事では、過払い金返還請求の発生する仕組みや条件、返還請求するデメリットを説明します。

過払い金返還請求を検討されている方は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響は、過払い金返還実績が3,000件以上あり、交渉ノウハウも豊富です。(2024年3月時点)

ご相談は24時間365日無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 最短即日!返済ストップ

- 問合せ・相談実績43万件以上!

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

目次

過払い金とは?

過払い金とは、貸金業者などへの返済時に払いすぎた利息のことです。

具体的には「利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利で払った利息」です。

用語集

利息制限法とは?

用語集

利息制限法とは?

金銭の貸し借りにおいて、貸借人を高金利から保護することを目的に、利息の利率を制限する法律。借入額によって、上限金利が定められている(15.0〜20.0%)。

たとえば、以下のようなお金が過払い金にあたります。

〈過払い金の例〉

消費者金融から50万円を、金利25.0%(利息制限法では18.0%)で借り入れ、5年間で完済した場合

- 支払った利息:62万5,000円:

- 利息制限法の上限金利で計算した利息:45万円

- 差額(過払い金):17万5,000円

※概算なので金額を保証するものではありません。

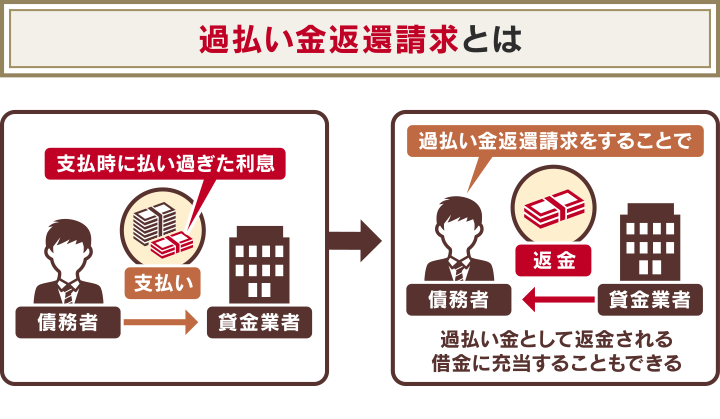

過払い金は「過払い金返還請求」を行うことで、返金されたり、借金の返済に充当することができます。

過払い金が発生する仕組み

過払い金は、2010年6月以前に「グレーゾーン金利」という違法な金利で貸付けを行う貸金業者がいたために発生しました。

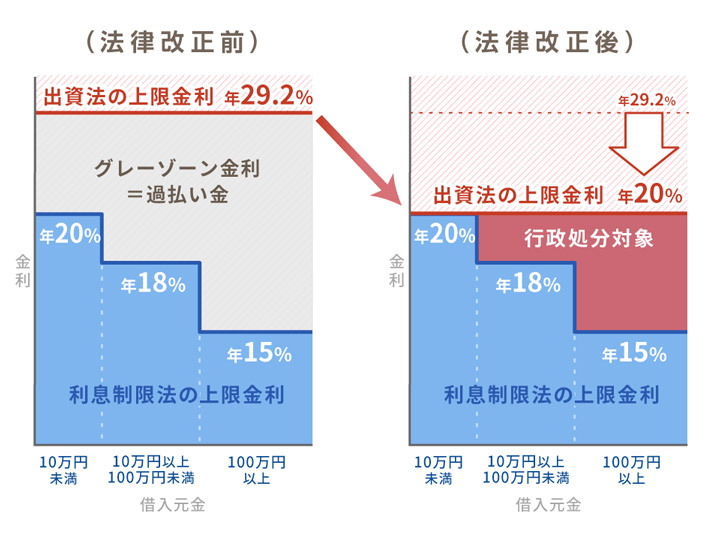

貸金業者が貸付けをする際の上限金利は「出資法」と「利息制限法」の2つの法律によって規定されています。

2010年の貸金業法の改正以前は、これらの法律の上限金利が次のように異なっており、この間がいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれていました。

| 法律名 | 元金100万円以上 | 元金10万円以上 100万円未満 |

元金10万円未満 |

|---|---|---|---|

| 出資法 | 29.2% | ||

| 利息制限法 | 15.0% | 18.0% | 20.0% |

グレーゾーン金利での貸付けは本来違法ですが、このときは、出資法の上限金利(29.2%)を超えていない分については罰則規定がありませんでした。

グレーゾーン金利については下記記事で詳しく解説しています。

また債務者が任意で利息を支払った場合は、グレーゾーン金利での利息を有効とみなす「みなし弁済」という規定も存在していました。

用語集

みなし弁済とは?

用語集

みなし弁済とは?

貸金業者がグレーゾーン金利での利息の返済を受けても、一定の条件に当てはまる場合は、有効とみなす規定。現在の貸金業法が改正される前の「貸金業規制法」で適用されていた。

みなし弁済によって、グレーゾーン金利での貸付けも当時の法律では罪に問えないため、事実上容認されていたのです。

そのため一部の貸金業者が、出資法の上限利率である29.2%に近い金利で貸付けを行っていました。

みなし弁済については下記記事で詳しく解説しています。

過払い金は取り戻せる?過払い金返還請求ができる4つの条件

過払い金は「過払い金返還請求」を行うことで、取り戻せる可能性があります。

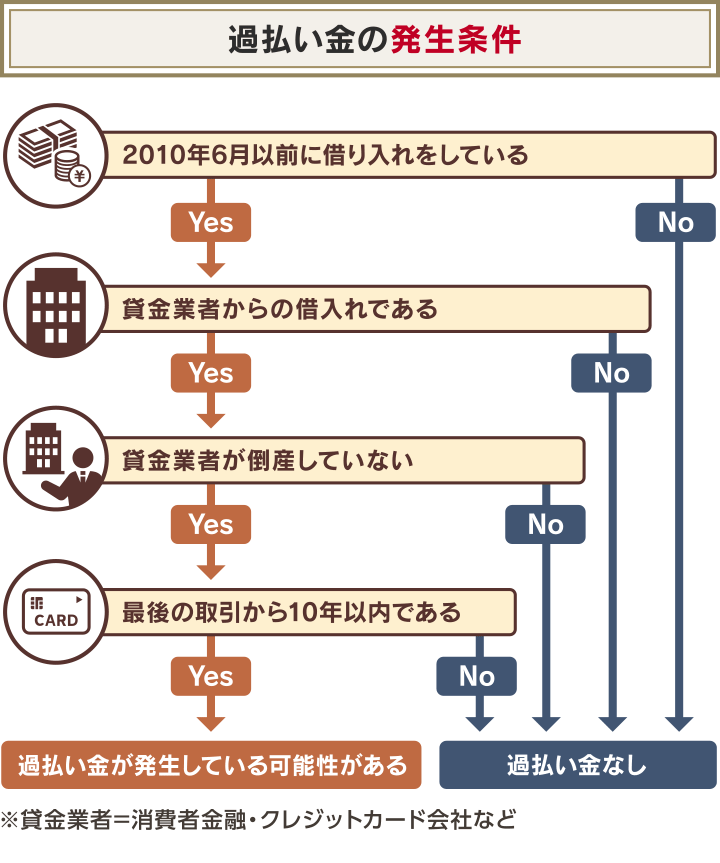

過払い金返還請求ができる条件は、おもに次の4つです。

- 2010年6月17日以前に借入れをしている

- 貸金業者からグレーゾーン金利で借入れている

- 借入れをした貸金業者が存続している

- 最終取引から10年未満(時効を迎えていない)

過払い金返還請求の条件については下記記事で詳しく解説しています。

借金の返済が難しい場合は、過払い金返還が請求できなくても「債務整理」によって借金を解決できる可能性があります(詳しくは後述します)。

債務整理をするべきかどうかは、個人で判断することが難しいケースが多いため、弁護士に相談するとよいでしょう。

対象になるのは2010年6月以前の貸金業者からの借入れ

過払い金が発生するのは、2010年6月17日以前の借入れに限られます。

2006年1月13日に最高裁において、前述したみなし弁済を実質的に否定する判決が下され(最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決)、グレーゾーン金利での貸付が違法とされました。

この判決により、グレーゾーン金利の利息を払い戻すよう貸金業者に請求する「過払い金返還請求」が全国的に始まりました。

2010年6月18日には貸金業法および出資法が改正され、上限金利が20.0%に統一されています。

以後、上限金利を超える金利で貸付けをおこなった場合は、超過部分が無効となると同時に、罰則が下されるようになりました。

- 利息制限法(15.0〜20.0%)を超える貸付け:行政処分(業務停止、登録取り消しなど)

- 出資法(20.0%)を超える貸付け:刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方)

このような経緯から、2010年6月18日以降はグレーゾーン金利および過払い金が発生しなくなったのです。

過払い金の条件については下記記事で詳しく解説しています。

- ●過払い金の対象は貸金業者のみ

- 過払い金返還請求の対象となるのは、次のような貸金業者からの借入れです。

- 消費者金融

- クレジットカード会社・信販会社

- ●銀行ローンや自動車ローンなどは対象外

- 過払い金返還請求の対象とならない借入れもあります。

次のような借入れは、法改正前から利息制限法の上限金利の範囲内で貸付けを行っていることが多く、そもそも出資法や利息制限法が適用されません。

- クレジットカードのショッピング利用

- 住宅ローンや自動車ローン、銀行系カードローン

- ●倒産した貸金業者には過払い金返還請求できない

- 過払い金返還請求の対象となる貸金業者であっても、すでに倒産していれば返還請求をすることはできません。

〈倒産によって過払い金請求が難しい貸金業者の例〉

- 武富士

- SFコーポレーション(三和ファイナンス)

- アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)

- 丸和商事(ニコニコクレジット)

- クラヴィス など

過払い金返還請求の対象会社については下記記事で詳しく解説しています。

おもな貸金業者における過払い金の発生時期

過払い金返還請求の対象会社について、代表的な会社名と過払い金が発生している可能性のある時期を、以下にまとめています。

ご自身の借入れで、過払い金が発生しているかどうか、判断の参考としてください。

| 消費者金融 | 過払い金発生時期 |

|---|---|

| プロミス (SMBCコンシューマーファイナンス) |

2007年12月18日まで |

| アコム | 2007年6月17日まで |

| アイフル | 2007年7月31日まで |

| レイクALSA (新生フィナンシャル) |

2007年12月1日まで |

| クレジットカード会社名 | カードの名称 | 過払い金発生時期 |

|---|---|---|

| エポス(旧マルイ) | エポスカード (マルイカード) |

2007年3月15日まで |

| ゼロファースト (エムワンカード) |

2007年4月15日まで | |

| 三井住友カード | 三井住友VISAカード | 2005年頃まで |

| アプラス | 新生VISA 新生アプラス 新生カードVISA など |

2007年頃まで |

| TSUTAYA Tカードプラス TSUTAYA WカードJCB など |

2007年頃まで | |

| オリエントコーポレーション | オリコカード アメニティカード クレストカード オートウェーブカード オートバックスカード コジマカード など |

2007年3月31日まで |

| クレディセゾン | セゾンカード | 2007年7月頃まで |

| UCカード | 2007年7月頃まで | |

| セディナ | OMCカード CFカード クオークカード など |

2007年頃まで |

※上記に記載のない貸金業者でも、過払い金が発生している可能性はあります。

※発生時期は目安です。

上記表からもわかるとおり、消費者金融やクレジットカード会社で過払い金が発生しているのは、2007年頃までです。

要因としては、2006年1月に最高裁の判決でみなし弁済が実質的に否定されたことで、多くの貸金業者が貸付け金利を引き下げたことが考えられます。

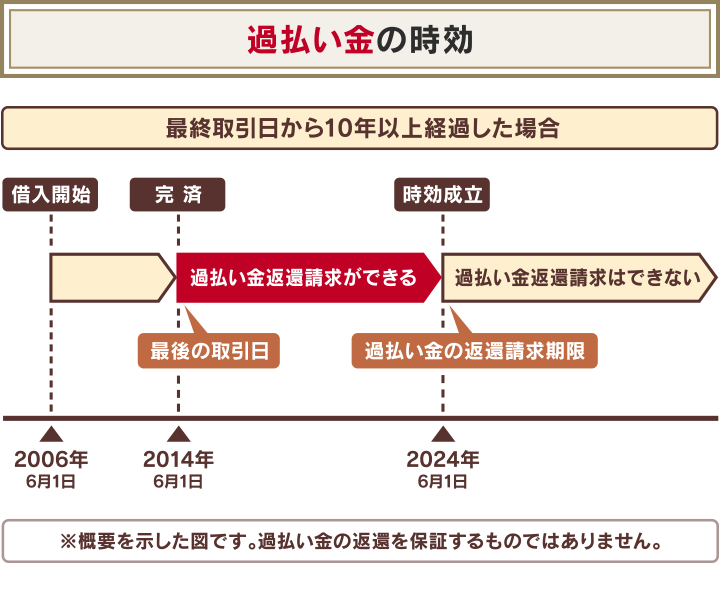

最終取引から10年未満(時効を迎えていない)

もう一つの条件は、最終取引が10年以内に行われていることです。

完済後10年以内に「過払い金の返還を請求できる権利」を行使しなければ、その権利ごと消滅してしまうからです。

これは「消滅時効」と呼ばれ、民法で定められています。

第166条

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1.債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

2.権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

※引用:e-GOV法令検索「民法」

たとえば2014年6月に完済した借金について、2024年6月に過払い金返還請求をしても、完済から10年以上が経過しているため、請求することはできません。

過払い金返還請求の消滅時効については下記記事で詳しく解説しています。

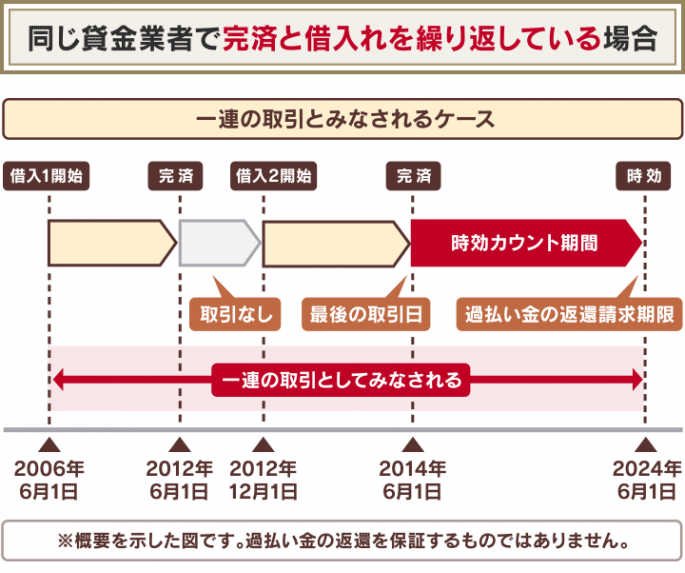

10年以上前でも取引が連続していれば過払い金の対象となる

時効の例外として、10年以上前に完済した場合でも、同じ金融業者から再び借り入れをした場合には、過払い金返還請求できる可能性があります。

カードローンやキャッシングなどは、借り入れ・返済が繰り返されることが多く、完済前の取引と完済後の再度の取引が「連続している」と判断される場合があるからです。

取引の連続性が認められる場合、再度の借り入れの返済期間も取引期間と見なされるため、消滅時効になっていない可能性があるのです。

実際に過払い金返還請求ができるかは、個人で判断することが難しいケースが多いため、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人・響に過払い金の無料相談をする過払い金返還請求のデメリット・リスクとは?

過払い金返還請求には、デメリットや、自分で行うことによるリスクもあります。

- ブラックリストに載る可能性がある

- 過払い金返還請求した会社からの新規借入れ、クレジットカード利用はできない

- 自分で交渉すると、不利な条件を提示されるケースもある

過払い金返還請求のデメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

以下で、詳しく解説します。

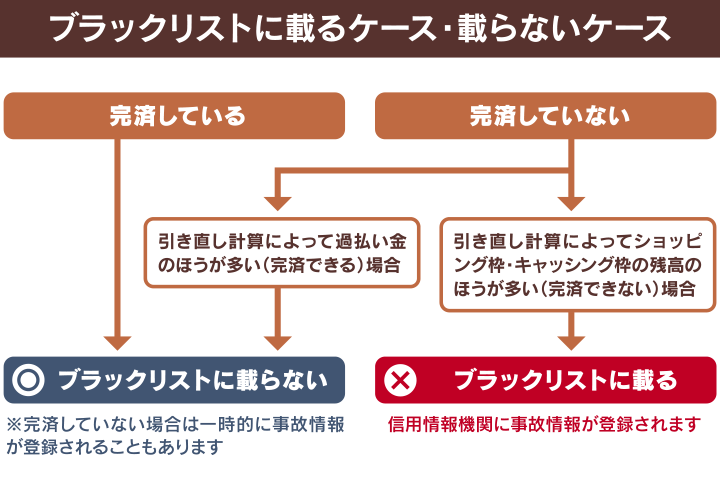

ブラックリストに載る可能性がある

借金の状況によっては、過払い金返還請求をすると、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)可能性があります。

おもに以下のようなケースです。

- 現在返済中の貸金業者に対して過払い金返還請求をした

- 返還された過払い金で残債が完済できなかった

過払い金によって残債を完済できずに残った場合は任意整理を行ったという扱いになり、ブラックリストに載ることになります。

ブラックリストについては下記記事で詳しく解説しています。

用語集

信用情報機関とは?

用語集

信用情報機関とは?

クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報(契約内容、返済、支払状況、利用残高など)を管理・提供している機関。以下の3つがある。

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

金融機関や貸金業者は、新規契約の審査の際に信用情報機関に信用情報を照会します。

その際に、ブラックリストに載っていると「返済能力がない」と判断され、審査に通らないのです。

ブラックリストに載っている期間は、次のようなデメリットがあります。

- 住宅ローン、自動車ローンなどを含む新たな借り入れができなくなる

- クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる

なお任意整理によるブラックリスト登録期間は完済から5年程度です。この期間を過ぎると抹消されます。

事故情報の登録による影響については下記記事で詳しく解説しています。

過払い金請求した会社からの新規借入れやクレジットカード利用できない

ブラックリストに載らない場合でも、過払い金返還請求を行った会社からの新規借入れやクレジットカードの新規契約はできなくなる可能性があります。

信用情報機関の事故情報とは別に、過払い金返還請求をした会社の顧客情報に「過払い金返還請求の事実」が登録されるためです(いわゆる社内ブラック)。

信用情報機関の事故情報は5年で削除されるのに対し、社内ブラックの情報は半永久的に残ることがあります。

過払い金返還請求後に、新たな借入れやクレジットカードの利用をしたい場合は、過払い金返還請求先とは異なる系列の会社を選ぶ必要があります。

自分で交渉すると不利な条件を提示されるケースも

過払い金返還請求は、ご自身で行うことも可能です。

しかし、一般の方が貸金業者に過払い金返還請求をすると、不利な条件で和解案を持ちかけられる可能性があります。

〈不利な和解案の例〉

- 返済中の借金の利息を免除する代わりに過払い金返還請求には応じない

- 本来の過払い金より少ない返還額になる

- 借金残高よりも過払い金の方が多くても過払い金を返還しない など

一般の方ではこのような不利な和解案を提示されても、気付くことができなかったり、反論や交渉にも手間取ったりするケースが多いでしょう。

一度和解書にサインをしてしまうと、妥当な条件で再度交渉をすることは難しくなります。

納得のいく過払い金返還請求をするためには、法律の知識や和解交渉の経験豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

過払い金はどれくらい戻る?目安がわかる計算方法を紹介

「過払い金はどれくらい戻るのだろう」と気になる方も多いでしょう。

ここでは、返還請求できる過払い金の額(目安)を算出する方法を解説します。

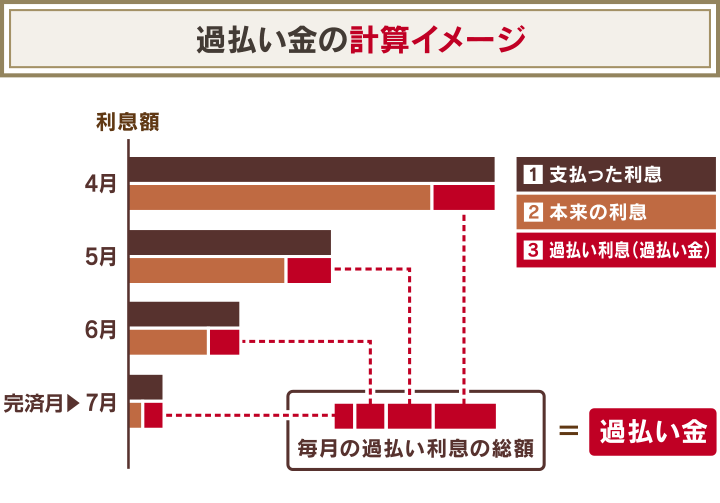

過払い金を算出する引き直し計算のやり方

過払い金の額を求める計算方法は「引き直し計算」と呼ばれます。

次の計算式を使って算出します。

1.当月に発生していた利息返済額(支払った利息)

2.利息制限法の上限金利での利息返済額(本来の利息)

を毎月分*、算出します。

*該当月の借り入れ残高によって金利が変動するため

借り入れ残高(円)×金利(%)÷365(日)×借り入れ日数(日)

1の合計と2の合計の差額が、過払い金(過払い利息)の総額です。

過払い金の計算方法については下記記事で詳しく解説しています。

無料で使える過払い金の計算ソフト

前述した引き直し計算は複雑なため、自力で行うことは難しいかもしれません。

次のような無料の計算ソフトを利用して計算すると、計算が楽になるでしょう。

無料で使える過払い金の計算ソフト

- 「外山式」利息計算ソフト

- アドリテム司法書士法人の外山敦之氏が配布している無料過払い金計算ソフト「名古屋式」利息計算ソフト

過払い金返還請求で請求できる額の算出には、より複雑な計算が伴うケースも少なくありません。

以下で解説する条件を確認しておきましょう。

計算は条件によって複雑になる

次のようなケースでは、計算に必要な条件が複雑に絡みます。

- 同じ貸金業者から何件も借り入れていた

- 過払い金発生期間中に完済と借り入れを繰り返していた

- 返済を遅延したことがあり、遅延損害金が発生していた

- 過払い金の元金に利息が発生している*

*過払い金は「元金が発生した時から返還日まで元金に対して法定利息が発生する」ということが過去の判決で認められている(最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決)

これらを踏まえて計算するには、過去の取引履歴とそれを読み解くための知識が必要となります。

このようなケースで過払い金返還請求を行う際には、正確な引き直し計算をするためにも、弁護士への依頼を検討した方がよいでしょう。

過払い金返還請求に関する相談先一覧

これまで解説したとおり、過払い金返還請求ができるかの判断や、過払い金の計算を個人で行うことは容易ではありません。

そのため過払い金返還請求を検討する際は、専門機関に相談することをおすすめします。

過払い金返還請求について相談できる窓口を以下にまとめました。特徴も記載していますので、相談先を選ぶ際の参考にしてください。

| 相談先 | 特徴 |

|---|---|

| 弁護士事務所 | 弁護士に相談から過払い金返還請求まで一貫して依頼できる |

| 司法書士事務所 | 司法書士に相談から過払い金返還請求まで一貫して依頼できる |

| 市区町村役所の法律相談窓口 | ・対応は市役所などの開庁時間内(各役所により異なる) ・必要があれば弁護士、司法書士を紹介してもらえることも |

| JCCO(日本クレジットカウンセリング協会) | ・「多重債務ほっとライン」での電話相談が可能 ・必要があれば弁護士会などを紹介してもらう |

| 法テラス(日本司法支援センター) | ・弁護士、司法書士への相談が可能 ・窓口相談の利用には月収などの審査があり、時間がかかるケースがある ・収入が一定未満の方は「民事法律扶助制度」を利用できる |

過払い金返還請求の相談先については下記記事で詳しく解説しています。

自身で判断せずまずは相談することが大切

前述したように、過払い金が発生しているのは、2010年以前の取引なので「今さら請求できないのでは…」とあきらめている方もいるかもしれません。

しかし貸金業者との取引が継続している場合は「一連の取引」があると見なされて、現在でも返還請求が行えるケースもあります。

日本貸金業協会が公表している「令和3年度 年次報告書」によれば、2020年度における利息返還金の合計は1,153億円となっています。

最盛期(2008年=5,910億円)と比べると減少傾向にはありますが、依然として高い数値であるといえるでしょう。

それだけ、現在でも請求できる可能性があるということです。

「どうせ取り戻せないだろう」と決めつけず、まずは無料相談窓口で、相談してみましょう。

過払い金返還請求を検討中の方は弁護士法人・響にご相談を

払い金返還請求の相談先を迷う場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響は、過払い金返還請求について、豊富な実績をもっています。

これまで蓄積したノウハウをもとに貸金業者と交渉いたしますので、妥当な金額・条件で、和解契約を結べる可能性が高くなります。

ご相談は24時間365日受付けています。相談料は何度でも無料ですので、過払い金返還請求について、不安な点があれば気軽に相談いただけます。

以下で、弁護士法人・響における過払い金返還請求の実績の一部を紹介します。ぜひ事務所選びの参考にしてください。

おもな貸金業者の過払い金返還率

弁護士法人・響における、おもな貸金業者の過払い金の返還率の実績を紹介します。

返還までの期間も記載していますので、あわせて参考にしてください。

| 会社名 | 返還率* | 返還までの期間 |

|---|---|---|

| アコム株式会社 | 85%程度 | ・返還請求から和解成立までは約1ヶ月半程度 ・4ヶ月後末日の返還となる |

| SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 90~93%程度 | ・返還請求から和解成立までは約2ヶ月程度 ・返還は約3ヶ月後 ・和解金額によっては2~4ヶ月後になるケースも |

| アイフル株式会社 | 45~50%程度 | ・返還請求から和解成立までは約1ヶ月半程度 ・返還は基本的に和解日から1ヶ月後の末日 |

| 新生フィナンシャル株式会社 | 80%程度 | ・返還請求から和解成立まで約1ヶ月程度 ・返還は和解日から1ヶ月後の末日 |

*あくまで傾向です。必ずしもこのとおりになるとはかぎりません

※返還率とは非充当計算金額(返済に充当されなかった過払い利息の額)に占める実際の返還額の割合です。

弁護士法人・響で過払い金返還請求に成功した方の体験談

弁護士法人・響における「過払い金返還の実例」を3つ紹介します。

過払い金の返還額や、ご依頼者の方の口コミ(体験談)も載せていますので、参考にしてください。

消費者金融から過払い金772万円を返還

| 【借入期間】 | 2004年9月〜2019年9月(約15年間) |

|---|---|

| 【借入先】 | 消費者金融 |

| 【借入総額】 | 275万円 |

| 【過払い金返還額】 | 772万円 ※非充当計算で算出した85%の金額の返還で和解 |

【弁護士に依頼した感想】

最初はまだ債務は残っているものの、過払い金があるかなと思い、弁護士に調べてもらいました。

その結果、思ったより金額が大きかったことや、特にローンを組む予定がなかったこともあり、過払い請求をお願いしました。

クレジットカードのキャッシングから過払い金470万円を返還

| 【借入期間】 | 1987年10月〜2015年6月(約28年間) |

|---|---|

| 【借入先】 | クレジットカード会社 |

| 【借入総額】 | 275万円 |

| 【過払い金返還額】 | 470万円 ※過払い金返還請求訴訟を提起し過払い金の利息を含め全額返還 |

【弁護士に依頼した感想】

クレジットカード(キャッシング利用分)も過払い金があると知り、相談してみました。

思った以上の過払い金を受け取ることができ、とても良かったです。

訴訟により消費者金融から過払い金494万円を返還

| 【借入期間】 | 1999年1月〜2018年2月(約19年間) |

|---|---|

| 【借入先】 | 消費者金融 |

| 【借入総額】 | 100万円 |

| 【過払い金返還額】 | 494万円 ※ 過払い金返還請求訴訟を提起、非充当計算で算出した金額の85%が返還 |

【弁護士に依頼した感想】

友人が過払い金をもらったという話を聞いたので、自分も調べてもらうことにしました。

訴訟という大ごとになってしまうことに対して抵抗がありましたが、弁護士からていねいに説明を受け訴訟してもらいました。結果的には大満足です。

過払い金返還請求の弁護士費用はどのくらい?相場を紹介

過払い金返還請求の弁護士費用の目安は、日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」で定められてます。

費用の内訳と、費用項目の相場はおおむね次のとおりです。

| 相談料 | 1時間あたり5,000円~1万円程度(無料の場合もあり) |

|---|---|

| 着手金 | 1~2万円程度(債権者1社あたり) |

| 解決報酬金 | 2万円まで(債権者1社あたり) |

| 過払金回収報酬金 | 和解:過払い金の20%以下 訴訟:過払い金の25%以下 |

| その他 | 交通費、郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |

※金額は目安です。参考:日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」

たとえば過払い金が100万円は、弁護士費用は24万円程度が弁護士費用となります。

- 着手金:2万円

- 解決報酬金:2万円

- 過払金回収報酬金:100万円×20%=220,000円

※相談料は無料と想定

実際の費用は、弁護士事務所によって異なる場合があります。依頼前に弁護士事務所の費用体系を確認しておくようにしましょう。

過払い金請求の費用については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士法人・響で過払い金返還請求を依頼した際の費用

過払い金返還請求の弁護士費用の一例として、弁護士法人・響の費用体系を紹介します。

| 相談料 | 無料 |

|---|---|

| 着手金 | 無料 |

| 解決報酬金 | 20,000円(税込22,000円) |

| 過払い金回収報酬 | 和解:返還された過払い金の20%(税込22%) 訴訟:返還された過払い金の25%(税込27.5%) |

| その他 | 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |

※該当の借り入れを完済している場合の費用

弁護士法人・響では、過払い金に関する相談料・着手金は無料です。

過払い金の調査や計算の結果、過払い金が発生しなかったり請求を行わない場合は、お支払いいただくのは調査にかかった実費のみです。

過払い金はいつ戻る?過払い金返還請求の流れと期間を解説

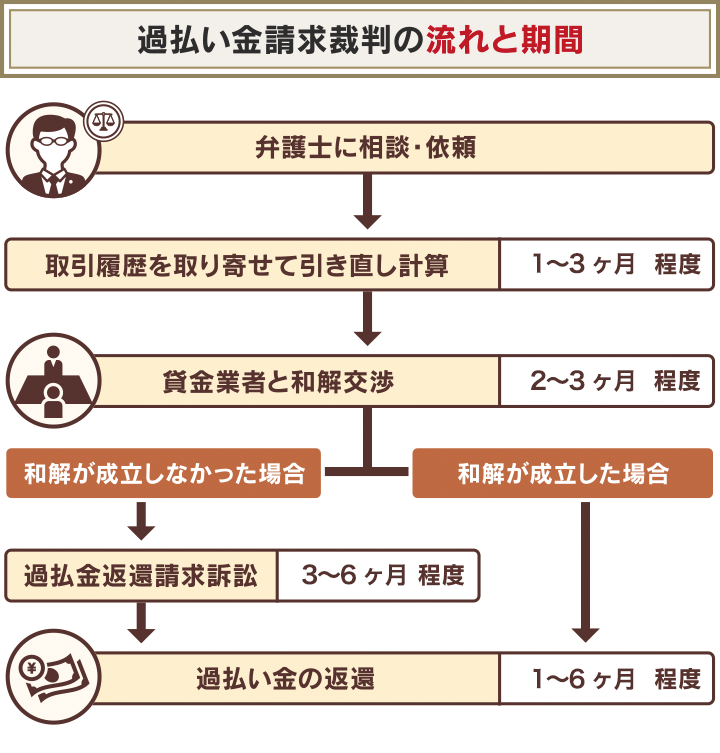

過払い金返還請求を行ってから、返還されるまでの期間はおおよそ4〜6ヶ月です。

過払い金返還請求の流れと期間は、次のとおりです。

※弁護士に依頼した場合の流れです

過払い金返還請求にかかる実際の期間は、ケースによって異なります。

過払い金返還請求の期間は下記記事で詳しく解説しています。

過払い金に関するよくある疑問と回答

過払い金に関するよくある疑問と回答をまとめました。

不明点があれば、弁護士などの法律の専門家に確認するようにしましょう。

Q1.過払い金返還請求をすると住宅ローンを組めなくなるの?

すでに完済した借り入れに対する過払い金返還請求は、通常住宅ローンに影響しません。

ただし返済中の借入先に対して過払い金返還請求については、返還金を借金に充当しても完済できない場合、ブラックリストに載ります。

ブラックリストが抹消されるのは完済から約5年~7年後になるため、その間は住宅ローンを組むことができなくなります。

そのようなリスクを回避するためには、過払い金請求後に残債が残らないことを事前に確認することが大切です。

弁護士に相談して、正確な引き直し計算を行ったうえで慎重に判断した方がいいでしょう。

過払い金請求による住宅ローンの影響は下記記事で詳しく解説しています。

Q2.借金をした本人が死亡しても過払い金返還請求はできる?

債務者本人の死亡後でも、遺族などの相続人が過払い金返還請求を行うことは可能です。

亡くなった方(被相続人)の過払い金は、相続財産と考えられるためです。

なお被相続人の過払い金返還請求を行うと、相続について「単純承認」したことになります。

相続を単純承認すると、被相続人にほかに借金がある場合も相続放棄ができず、返済義務を負うことになってしまいます。

借金をしていた人が亡くなった場合の過払い金返還請求は、ほかに所有していた財産や抱えていた借金の額などを調べてからの方がよいかもしれません。

不明点があれば、弁護士などの法律の専門家に相談するとよいでしょう。

Q3.借金の詳細を覚えていない状態でも過払い金返還請求はできる?

借金の詳細を覚えていない、明細がない状態であっても、過払い金返還請求を行うことは可能です。

貸金業者に取引履歴の開示請求をすることで、借入額や借入期間を調べることができるからです。

どこから借入れをしたか忘れてしまった場合は、信用情報機関に開示請求をすることでご自身の借入れ状況を確認できます。

信用情報機関の開示請求の方法と手数料は、次のとおりです。

| CIC | ・パソコン・スマートフォン:500円 ・郵送:1,500円 |

|---|---|

| JICC | ・スマートフォン専用アプリ:1,000円 ・郵送:1,000円 |

| KSC | ・パソコン・スマートフォン:1,000円 ・郵送:1,124〜1,200円 |

※2024年3月時点の情報です。最新の情報は各サイトでご確認ください。

過去の借金について調べる方法については下記記事で詳しく解説しています。

Q4.過払い金が戻ってきたら税金はかかる?確定申告は必要?

過払い金には、税金がかかるケースとかからないケースがあります。

過払い金に税金がかかるかは「過払い金が個人の収入と見なされるか否か」によって決まります。

原則として、過払い金は収入の扱いにはなりません。

過払い金返還請求は「不当利得返還請求」といわれ「相手が法的権利がないにもかかわらず得た利益を取り戻す」ことに当たります。

過払い金はもとは自分のお金であるといえ、自分のお金を取り戻した分には税金もかからないのです。

しかし過払い金に対して利息が発生し、返還されたケースでは異なります。過払い金の利息部分は収入であると見なされるのです。

過払い金の利息は「雑所得」という勘定科目に計上されるため、確定申告が必要となります。

ただし以下の条件の両方に該当する場合は、確定申告は不要です。

- 過払い金の利息を含めたその年の雑所得が20万円以下である

- 給与所得者(サラリーマン、パートタイマーなど)である

なお生活保護を受給している場合は、過払い金の返還を受けると収入と見なされます(後述)。

Q5.過去に債務整理した場合も過払い金返還請求はできる?

過去に債務整理を行った場合は、改めて過払い金返還請求ができる可能性は低いといえます。

弁護士に依頼して債務整理を行う場合、利息の引き直し計算を行って借金額を確定させ、返済計画などを作成しているためです。

つまり債務整理を行った時点で、過払い金返還請求の手続きが行われている可能性が高いといえるからです。

債務整理については下記記事で詳しく解説しています。

Q6.遅延損害金がグレーゾーン金利の場合は過払い金は発生する?

遅延損害金をグレーゾーン金利で支払っていた場合は、過払い金返還請求を行える可能性があります。

利息制限法第4条では、契約利息の1.46倍を超える遅延損害金は無効と定められています。

さらに利息制限法第7条には以下のような特則が設けられており、貸金業者の遅延損害金の上限は20%と定められています。

第7条 第4条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

※引用出:e-Gov法令検索「利息制限法 」

ただし遅延損害金は、債務者が支払日に遅れるという契約違反をしたために発生したお金です。

そのため遅延損害金が関わる過払い金の返還請求は、貸金業者と主張が食い違い、高度な交渉が必要になるケースも少なくありません。

過去の返済で年利20.0%以上の遅延損害金を支払っていた心当たりがあれば、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

遅延損害金については下記記事で詳しく解説しています。

Q7.生活保護受給中でも過払い金返還請求はできる?

現在生活保護を受給している方も過払い金返還請求は可能ですが、生活保護費の減額につながる可能性があるため注意が必要です。

生活保護受給中に過払い金が返還されたときは、過払い金の全額が「一時所得」として扱われます。

所得が増えることにより生活保護費が減額されるケースも考えられるほか、所得税もかかります。

なお福祉事務所は、生活保護受給者と取引のある金融機関を調査することができます。

そのため、返還された過払い金を福祉事務所にバレずに受け取ることはできないと考えた方がよいでしょう。

収入を隠しての生活保護受給は、不正受給と見なされることもあります。

生活保護受給中の債務整理については下記記事で詳しく解説しています。

借金問題を根本解決したいなら債務整理の検討も

「過払い金を取り戻して借金の返済に充てたい」という場合は、過払い金返還請求で戻ってきた過払い金を、返済額に充当することも可能です。

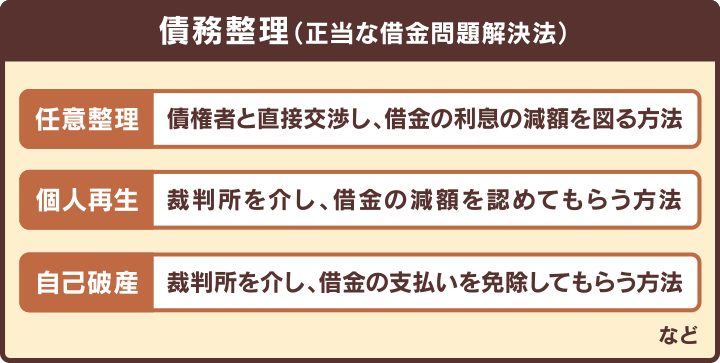

しかしそれだけでは借金の完済が難しい場合、あるいは過払い金が発生していない場合は、解決策として「債務整理」も検討してください。

債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者(お金を貸した側)との交渉、または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する方法です。

債務整理には3つの方法があります。

「借金はあるし過払い金もありそう」という場合は、弁護士に過払い金の相談をする際、現在の借入額なども伝えてみるのがよいでしょう。

弁護士が、借金問題解決までの筋道も一緒に考えてくれます。

日本弁護士連合会が提示しているガイドラインでは、過払い金返還請求だけ行って借金問題を放置しておくこと(いわゆるつまみ食い)は原則禁止とされているのです。

※参考:日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」

債務整理については下記記事で詳しく解説しています。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 最短即日!返済ストップ

- 問合せ・相談実績43万件以上!

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料