- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

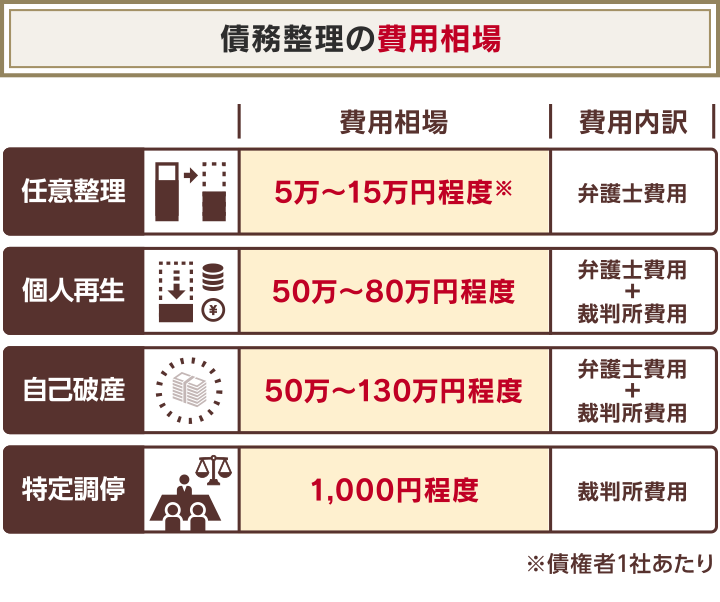

債務整理の費用は、種類によって異なります。

- 任意整理:5~15万円程度(債権者1社あたり)

- 個人再生:50~80万円程度

- 自己破産:50〜130万円程度

- 特定調停:1,000円程度

※実際の費用は場合によって異なります。

「債務整理の費用をすぐに払えない」という場合でも、次のような対処法があります。

- 分割払いが可能な弁護士事務所を選ぶ

- 弁護士が受任通知を送付して返済がストップした間に弁護士費用を準備する

弁護士法人・響に債務整理をご依頼いただくと、即日~1週間以内に受任通知を送付して、督促と返済をストップすることできます。

分割払いも利用可能ですので、費用がすぐに準備できない場合でもお気軽にご相談ください。

目次

「いきなり弁護士に相談するのは怖い…」そんな方は、弁護士法人・響が運営する借金減額診断で、借金を減らせるか診断してみましょう。無料・匿名で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】借金減額診断を試してみる

※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の費用はどれくらい?弁護士と裁判所の相場も紹介

債務整理の費用の相場は、おおむね次の通りです。

- 任意整理:5~15万円程度(債権者1社あたり)

- 個人再生:50~80万円程度

- 自己破産:50〜130万円程度

- 特定調停:1,000円程度

特定調停以外は弁護士に依頼することが一般的で、弁護士費用が必要になります。

弁護士費用は分割払いが可能な場合も多いので、あらかじめ弁護士事務所に問い合わせてみましょう。

また、弁護士に依頼すると債権者に「受任通知」を送付して督促や返済がストップします。その間に弁護士費用を準備することも可能です。

※受任通知については後述します。

債務整理の費用相場や払えないときの対処法について「すぐ知りたい」という方は、こちらの動画をご覧ください。

任意整理の費用の相場は5~15万円程度が目安

任意整理に必要な費用は、5~15万円程度が相場となります。

用語集

任意整理とは?

裁判所を通さず債権者(貸した側)と、それ以降の借金の返済方法について直接交渉する方法。

用語集

任意整理とは?

裁判所を通さず債権者(貸した側)と、それ以降の借金の返済方法について直接交渉する方法。おもに将来利息などをカットできる可能性がある。減額後の残債は3〜5年程度で返済する。

任意整理は裁判所を介しない債務整理の方法なので、弁護士費用のみとなります。

弁護士費用については、交渉の結果減額できた金額によっても異なります。

任意整理については下記記事で詳しく解説しています。

任意整理に必要な弁護士費用の目安と内訳

任意整理を弁護士に相談・依頼する際の費用の目安と、内訳を紹介します。

- 相談料

- 着手金

- 解決報酬金

- 減額報酬金

- 過払金報酬金

法律相談にかかる費用。1時間につき1万円程度。初回相談は無料の弁護士事務所も多い。

弁護士依頼の費用で、交渉結果にかかわらず原則として返金されない。借入先1社につき2〜5万円程度。

案件が成功した際の報酬。借入先1社につき2万円以下が原則。

案件が成功した際の報酬。減額分の10%以下が原則。

過払い金の回収に成功した際の報酬。交渉の場合は回収額の20%程度・裁判の場合は回収額の25%程度。

その他、交通費・郵便代などの実費や、和解成立後の支払いを弁護士事務所経由で行う場合の送金代行手数料などが必要な場合があります。

なお任意整理の報酬金額は、日本弁護士連合会(日弁連)によって次のように規定されています。

〈日弁連の規定〉

- 解決報酬金(解決に対する報酬金):1社あたり原則2万円以下

- 減額報酬金(減額に対する報酬金):減額分の10%以下

※参考:日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」

※自己破産、個人再生などは報酬規定の対象外です。

依頼をする前に、弁護士費用が上記の相場に当てはまるかを確認しておきましょう。

- 相談料:無料

- 着手金:55,000円〜

- 解決報酬金:11,000円〜

- 減額報酬金:減額分の11%

※税込

分割払いにも対応していますので、すぐに費用を用意できない場合でも任意整理をご依頼いただけます。

なお「割安な報酬で事件を受けます」などという曖昧・不正確な表現は、日弁連によって規制されているため、万一このような表記がある事務所は避けたほうがいいでしょう。

※参考:日本弁護士連合会「業務広告に関する指針」

個人再生の費用の相場は50~80万円程度が目安

個人再生に必要な費用は、総額50~80万円程度が相場となります。

用語集

個人再生とは?

裁判所から再生計画の認可決定を受けて借金を減額する方法。借金額に応じて、5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。減額後の借金は原則3年、最長5年で返済する。

用語集

個人再生とは?

裁判所から再生計画の認可決定を受けて借金を減額する方法。借金額に応じて、5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。減額後の借金は原則3年、最長5年で返済する。

個人再生の費用は

- 裁判所に払う裁判所費用

- 弁護士に払う弁護士費用

の2種類で構成されます。

個人再生の費用については下記記事で詳しく解説しています。

以下で内訳を解説します。

個人再生にかかる裁判所・弁護士費用の目安と内訳

個人再生を行う際の費用の目安と、内訳を紹介します。

- ●裁判所費用の内訳

-

- 申立手数料(収入印紙)

- 予納金(官報掲載料)

- 申立手数料(収入印紙)

- 郵券代

- 個人再生委員の報酬(分割予納金)

個人再生を申し立てる際の手数料。申立書に1万円程度の収入印紙を貼付する

個人再生の申立てをする際に裁判所に納める費用。1万2,000~1万4,000円程度。

個人再生を申し立てる際の手数料。申立書に1万円程度の収入印紙を貼付する

債権者へ通知するための費用。郵便切手代として3,000〜5,000円程度必要。

個人再生委員が選任された場合に必要。15~25万円程度。

※裁判所費用は各地の裁判所によって異なります。

裁判所によっては、個人再生委員が選任されることがあります。その場合は上記のとおり、個人再生委員への報酬も必要になります。

用語集

個人再生委員とは?

用語集

個人再生委員とは?

個人再生をする人の財産・収入の調査や借金状況の確認、再生計画案の作成など、手続きが正しくスムーズに行われるようアドバイスを行う人。弁護士が選任されることが多い。

- ●弁護士費用の内訳

-

- 相談料

- 着手金

- 報酬金

法律相談にかかる費用。1時間につき1万円程度。初回相談を無料としている弁護士事務所も多い。

弁護士依頼の費用で、交渉結果にかかわらず原則として返金されない。30万円程度。

案件が成功した際の報酬:20万~30万円程度。

※債権者の数によって異なる場合があります。

個人再生には、住宅ローンを個人再生の対象から外し家を手放さずにすむ「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」がありますが、この制度を利用する場合は、弁護士費用も若干高くなる傾向にあります。

個人再生の住宅ローン特則については下記記事で詳しく解説しています。

- 相談料:無料

- 着手金:33万円~

- 報酬金:住宅なし22万円〜 住宅あり33万円~

※税込

弁護士法人・響は分割払いにも対応していますので、すぐに費用を用意できない場合でもご依頼いただけます。

自己破産の費用の相場は50〜130万円程度が目安

自己破産の手続きは3種類あり、それぞれで費用の目安が異なります。

- 同時廃止

- 管財事件

- 少額管財事件

一定以上の財産がない、借金の理由などに問題がないと判断された場合の手続き。総費用の目安は50万円程度。

一定以上の財産がある、借金の理由に問題があるなどと判断された場合の手続き。総費用の目安は100〜130万円程度。

手続きを簡略化した管財事件の手続き。手続きを弁護士に依頼した場合のみに利用できる。総費用の目安は70〜80万円程度。

※裁判所によって制度の名称が異なる場合があります。

用語集

自己破産とは?

裁判所を介して借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法。一部の非免責債権をのぞき、すべての借金を返す必要がなくなる。

用語集

自己破産とは?

裁判所を介して借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法。一部の非免責債権をのぞき、すべての借金を返す必要がなくなる。

自己破産の費用については下記記事で詳しく解説しています。

自己破産にかかる裁判所・弁護士費用の目安と内訳

自己破産の費用は

- 裁判所に払う裁判所費用

- 弁護士に払う弁護士費用

の2種類で構成されます。

それぞれ、前述した3種類の手続きごとに金額が異なります。

- ●裁判所費用の内訳

-

- 申立手数料(収入印紙)

- 予納金(官報掲載料)

- 引継ぎ予納金(破産管財人報酬)

- 郵券代

自己破産を申立てる際に必要な手数料。申立書に1,500円程度の収入印紙を貼付する。

自己破産の申立てをする際に裁判所に納める費用。1万〜1万5,000円程度。

管財事件・少額管財事件の場合に必要となる破産管財人の報酬。

・管財事件:50万円程度

・少額管財事件:20万円程度債権者へ通知するための費用。郵便切手代として3,000〜5,000円程度必要。

※裁判所費用は各地の裁判所によって異なります。

裁判所費用で、手続きごとに大きく異なるのは引継予納金です。管財事件と少額管財では破産管財人が選任されるため、その報酬金が必要になるのです。

用語集

破産管財人とは?

用語集

破産管財人とは?

破産者のもっている財産を調査・管理したり、売却・換価する役割の人。裁判所によって選任される。

破産管財人については下記記事で詳しく解説しています。

- ●弁護士費用の内訳

-

- 相談料

- 着手金

- 報酬金

法律相談にかかる費用。1時間につき1万円程度。初回相談を無料としている弁護士事務所も多い。

弁護士依頼の費用で、交渉結果にかかわらず原則として返金されない。30万〜50万円程度。

案件が成功した際の報酬:20万~30万円程度。

※債権者の数によって異なる場合があります。

- 相談料:無料

- 着手金:33万円~

- 報酬金:22万円〜

※税込

弁護士法人・響は分割払いにも対応していますので、すぐに費用を用意できない場合でもご依頼いただけます。

特定調停の費用の相場は1,000円程度が目安

特定調停の手続きを行った場合の費用は、総額1,000円程度が相場です。

用語集

特定調停とは?

裁判所の仲介のもとに債権者と話し合って、返済方法などを調整する方法。減額後の残債は3〜5年程度で返済する

用語集

特定調停とは?

裁判所の仲介のもとに債権者と話し合って、返済方法などを調整する方法。減額後の残債は3〜5年程度で返済する

「特定調停」は、裁判所を介して行う手続きのため、裁判所費用がかかります。弁護士に依頼することなく利用できるため、弁護士費用が不要な点が特徴です。

ご自身で特定調停の手続きを行った場合の費用は、総額1,000円程度が相場といえます。

- ●裁判所費用の内訳

-

- 申立手数料:500円(収入印紙)

- 手続費用:432円(郵便切手)

※債権者1社につき・金額は裁判所によって異なる場合があります。

特定調停は弁護士に依頼することなく利用できる制度ですが、必要に応じて弁護士に依頼しても問題ありません。

弁護士に特定調停を依頼した場合は、弁護士費用が10万~30万円程度必要になります。

特定調停については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士に依頼することで費用倒れになるリスクは?

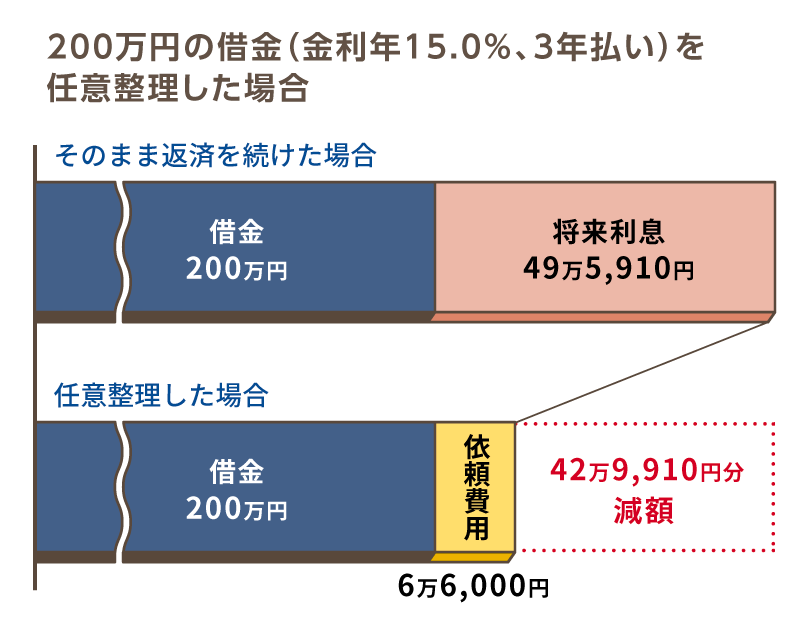

「債務整理で借金を減らしても弁護士費用のほうが高額になってしまうのでは?」という心配もあるでしょう。

債務整理による減額分より弁護士費用が上回ってしまうことを「費用倒れ」といいますが、実際に費用倒れになるケースは、ほとんどないといえるでしょう。

たとえば任意整理の弁護士費用は、前述したとおり「着手金+解決報酬金+減額報酬金」となります。

つまり費用の大半は、減額に成功した金額の一部を報酬として支払うため、原則として減額分より弁護士費用が上回ることはないのです、

債務整理の経験豊富な弁護士に相談すれば、弁護士費用の見積もりとともに、いくら減額できるかも事前に提示してくれるはずです。

〈任意整理をした場合の弁護士費用と減額の例〉

最近のニュース報道では「借金が必ず減る」という広告や「借金額よりも多い50万円以上の費用を求められた」「任意整理でより負担が増えた」などの債務整理を装った被害の例が報じられています。これは一部の事務所による不適切な業務例ですが、債務整理を行う際にはご自身も正しい知識を身に着けておくことが大切です。

弁護士に依頼の際には、費用や減額について納得いくまで確認しましょう。

参考:NHK WEB「誇大ネット広告で不適切な債務整理に サポート団体立ち上げへ」

弁護士法人・響では、ご依頼前に債務整理のメリット・デメリットをご納得いくまで説明いたします。また費用の見積もりを提示して、費用倒れになる場合はあらかじめお知らせするので、安心してご依頼ください。

※委任後は着手金は返金できませんので、予めご了承ください。

債務整理の費用を比較!弁護士と司法書士どちらが安い?

債務整理の手続きは、弁護士だけではなく、司法書士に依頼することも可能です

司法書士に債務整理を依頼すると、費用が若干安くなる傾向があります。

〈任意整理の司法書士費用の規定〉

- 定額報酬:債権者1社当たり5万円以下

- 減額報酬:減額分の10%以下

※参考:日本司法書士連合会「債務整理事件における報酬に関する指針」

ただし、弁護士と司法書士では債務整理の手続きにおいて、以下のような違いがあります。

| 債務整理の種類 | 司法書士 | 弁護士 |

|---|---|---|

| 任意整理 | 1社あたり元金140万円以下の債務に限り代理人になれる* | 制限なく代理人になれる |

| 個人再生・自己破産 | 書類作成のみ |

*裁判所で代理人になれるのは認定司法書士のみ

司法書士が代理人として任意整理できる金額は、債権者1社あたり140万円以下の簡易裁判所で扱う案件のみです。

自己破産と個人再生は地方裁判所に申し立てるため、司法書士が対応できるのは書類作成の代行のみとなります。

そのため裁判所への申立や裁判官からの尋問、債権者との交渉など、複雑な対応をご自身で行わなければなりません。

また自己破産の手続きで「管財事件」になると、予納金が約50万円必要になります。弁護士に依頼することで「少額管財事件」という手続きになり、費用も約20万円程度に抑えられる可能性もあります。

管財事件については下記記事で詳しく解説しています。

このような違いから、1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理であれば、司法書士に依頼するのも選択肢の一つでしょう。

ただし一概に司法書士の費用が安いわけではないため、複数の弁護士事務所・司法書士事務所から見積もりを出してもらうとよいでしょう。

司法書士については下記記事で詳しく解説しています。

債務整理の弁護士費用が払えない時の対処法

「弁護士費用をすぐに用意できない」と、債務整理を躊躇する方もいるでのはないでしょうか。

弁護士費用の支払いが不安な場合でも、次のような対処法が考えられます。

- 分割払いが可能な事務所を選ぶ

- 債権者への返済がストップしている間に用意する

- 法テラスの民事法律扶助制度を利用する

- 債務整理を自分で行う

それぞれについて以下で解説します。

分割払いが可能な法律事務所を選ぶ

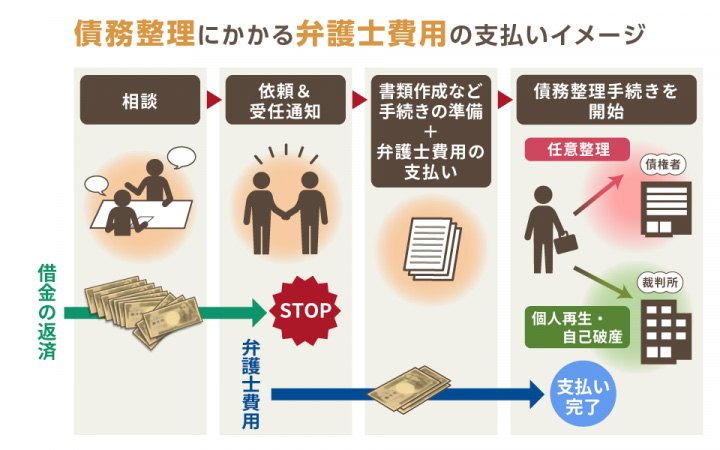

債務整理を弁護士に依頼する場合は、委任契約を交わした時点で着手金を支払う必要があります。

一括で払うことが難しい場合でも、分割払いが可能な弁護士事務所も多くあります。着手金は、3〜6回程度の分割払いに対応してくれることが多いでしょう。

〈任意整理にかかる費用の支払い時期〉

- 着手金:委任契約を交わした後、弁護士が業務を開始するとき

- 報酬金:事件処理が終了し、成功報酬が算定されたとき

参考:第二東京弁護士会「費用について」

弁護士法人・響は分割払いに対応しています。費用のお支払いに不安な場合でも、遠慮なくご相談ください。

債権者への返済がストップしている間に用意する

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの督促や返済はストップします。その間に弁護士費用を用意することが可能になるのです。

これは、弁護士が債権者に「受任通知」を送付するからです。受任通知とは、弁護士が自己破産の依頼を受けたことを債権者に通知する文書です。

受任通知には法的効力があり、受領した債権者は、債務者に対して督促や取り立てを行うことができなくなります。これは法律(貸金業法第21条)で定められています。

そのため弁護士に依頼すると、それ以降は和解となるまで毎月の返済を免れることができるのです。

弁護士費用は分割払いも可能ですので、受任通知によって返済をストップしている間に支払いをしたり、生活の立て直したりすることもできるのです。

このように「債務整理の費用がすぐに用意できない」場合でも債務整理は可能ですので、弁護士事務所に相談してみましょう。

受任通知については下記記事で詳しく解説しています。

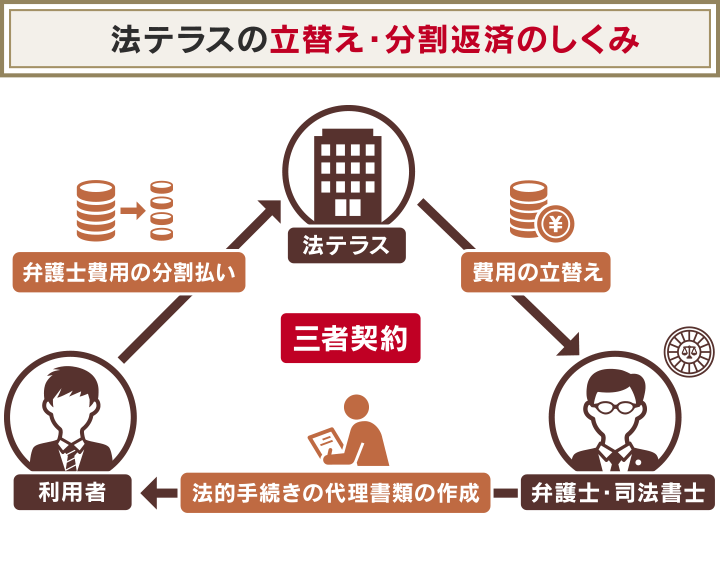

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

「法テラス(日本司法支援センター)」は、経済的に余裕のない人を対象に、無料法律相談や専門家費用の立て替えを行っています。

これらは「民事法律扶助」と呼ばれます。

〈法テラスの民事法律扶助〉

- 法律相談援助:無料で法律相談

- 代理援助:弁護士・司法書士の費用の立替え

- 書類作成援助:書類の作成費用の立替え

- 生活保護受給中は立替費用の返済を猶予

- 債務整理後も生活保護を受給する場合は立替費用の返済を免除

立替え制度を利用すると、手元にお金が用意できなくても弁護士に依頼することができ、月々10,000円もしくは5,000円の分割払い(原則3年以内)で返済することが可能です。

民事法律扶助を利用するには、月収や保有資産などが一定額以下であることなどの要件を満たす必要があります。

民事法律扶助の利用については、法テラスに確認するようにしてください。

〈法テラス・サポートダイヤル〉

- 電話:0570-078374(IP電話からは03-6745-5600)

- 利用料:無料

※通話料がかかります。

受付日時:平日9時〜21時・土曜17時まで(日曜・祝日は除く)

法テラスについては下記記事で詳しく解説しています。

債務整理を自分で行う

債務整理は、弁護士に依頼せずご自身で行うことも可能です。

ご自身で債務整理を行う場合は、費用は印紙代や切手代などのみに抑えられます。

ただし債務整理をご自身で行う場合には、次のようなデメリットがあることに注意しましょう。

●債務整理中も請求・督促が続く

ご自身で債務整理を行うと、弁護士による「受任通知」の送付はできません。そのため、交渉や手続きに入った後でも、返済の請求・督促が続きます。

●手続きや交渉がスムーズに進まない可能性がある

すべての手続きや交渉をご自身で行う必要があります。法律知識のない方が必要な書類をそろえたり、債権者との交渉をスムーズに行うことは容易ではありません。

●過払い金を取り戻せない可能性がある

債務整理を行う際は、取引履歴をもとに「引き直し計算」を行い、払いすぎた利息がある場合は、過払い金として取り戻せます。

しかし引き直し計算を的確に行うことは難度が高く、本来取り戻せる過払い金が返還されない可能性があります。

●自己破産で「少額管財」の利用ができない

一定以上財産がある場合の自己破産でも、弁護士に依頼すると費用の少ない「少額管財」が利用できます。しかしご自身で自己破産手続きを行うと、少額管財を利用できません。

任意整理を自分で行う方法は下記記事で詳しく解説しています。

自己破産を自分で行う方法は下記記事で詳しく解説しています。

債務整理の流れと費用を支払うタイミングを解説

債務整理を弁護士に依頼した際の流れと、費用の支払いのタイミングを解説します。

前述したとおり、費用の分割払いが可能な弁護士事務所もあります。

任意整理の流れと費用を支払うタイミング

任意整理を弁護士に依頼した場合は、一般的に次の流れで進んでいきます。

- 相談・依頼:弁護士に相談のうえ、任意整理を依頼する。委任契約締結時に着手金を支払う。

- 受任通知の送付:弁護士が債権者に受任通知を送付する。債権者が受領すると督促・取り立てがストップする。

- 利息の引き直し計算:債権者から取引履歴を取り寄せて、利息の引き直し計算を行う。

- 返済計画の作成:依頼人の収入・債務の状況に応じて返済計画を作成する。

- 債権者との交渉:将来の利息の免除や3〜5年程度の分割返済などを、借入先と交渉が行う。

- 和解の成立:債権者と合意に至れば和解契約書を作成・締結。弁護士に報酬金を支払う。

- 返済の開始:和解の内容に従ってあらたな返済を始める。

※和解に至らない場合は裁判の可能性もある

弁護士への依頼から、和解成立までの期間は、6〜9ヶ月程度です。

任意整理の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生の流れと費用を支払うタイミング

個人再生は一般的に、次の流れで進んでいきます。

- 相談・依頼:弁護士に相談のうえ、個人再生を依頼する。委任契約締結時に着手金を支払う。

- 受任通知の送付:弁護士が債権者に受任通知を送付する。債権者が受領すると督促・取り立てがストップする。

- 利息の引き直し計算:債権者から取引履歴を取り寄せて、利息の引き直し計算を行う。

- 個人再生申立書の作成:依頼人の収入・債務の状況に応じて小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続を判断し、申立書を作成する。

- 裁判所に個人再生申立て:申立人の居住地域を管轄する地方裁判所に個人再生申立てを行う。申立て手数料や予納金などの裁判所費用を支払う。裁判所によっては個人再生委員の選任や履行テストが行われ、6ヶ月程度分割予納金を支払う。

- 個人再生の手続きの開始決定:申立書の内容などに問題がなければ、個人再生の手続き開始決定が宣言される。

- 裁判所へ再生計画案を提出:弁護士と申立人で再生計画案を作成し、裁判所に提出する。

- 債権者による決議・意見聴取:小規模個人再生手続の場合=再生計画案が要件を満たしていれば、裁判所から各債権者に再生計画書・議決書が送付され、書面決議が行われる。

給与所得者再生手続の場合=各債権者による決議は行われず、意見聴取のみが行われる。 - 裁判所が再生計画案の認可または不認可を決定:再生計画案どおりに借金が返済される見込みがあるかどうかを裁判所が判断し、再生計画の認可・不認可を決定する。認可後に弁護士へ報酬金を支払う。

- 返済の開始:再生計画の内容に従って返済を始める。

用語集

履行テストとは?

用語集

履行テストとは?

再生計画案に記載された返済計画を実際に実行できるかのテストです。3〜6ヶ月程度、毎月決まった金額を振り込みます。振込金はテスト終了時に個人再生委員の報酬に充てられたり、債務者へ返還されます。

個人再生は債権者の同意を得たり履行テストが行われるケースもあるため、複雑かつ長期化することが多い手続きです。

弁護士への依頼から、裁判所による許可決定までの期間は、1年〜1年半程度にわたります

個人再生の流れについては下記記事で詳しく解説しています。

なお、個人再生の手続きには「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

- ●小規模個人再生手続

- おもに個人商店主や小規模の事業を営んでいる方が対象ですが、会社員でも利用可能。個人再生は基本的にこの手続きになることが多いでしょう。

減額に同意しない債権者が過半数である場合などは、再生計画が認可されないこともあります。

- ●給与所得者等再生手続

- おもに会社員を対象とした手続きです。認可に債権者の同意は不要なので、小規模個人再生では認可されない場合に利用します。

ただし、小規模個人再生に比べ減額幅は小さくなる可能性があります。

給与所得者等再生については下記記事で詳しく解説しています。

自己破産の流れと費用を支払うタイミング

自己破産は、同時廃止事件と管財事件、少額管財事件で流れが少し異なります。

それぞれ、一般的な流れを解説します。

同時廃止事件の流れ

- 相談・依頼:弁護士に相談のうえ、自己破産を依頼する。委任契約締結時に着手金を支払う。

- 受任通知の送付:弁護士が債権者に受任通知を送付する。債権者が受領すると督促・取り立てがストップする。

- 自己破産申立書の作成:弁護士が依頼人の収入・財産、債務状況などについて調査。その結果をもとに申立書などを作成する。

- 裁判所に自己破産を申立て:申立人の居住地域を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行う。予納金などの裁判所費用を支払う。

- 破産審尋:裁判所で面接や審尋が行われる。弁護士が代理で出廷することも可能。

- 破産手続の開始決定:申立書の内容などに問題がなければ、自己破産手続きの開始決定が宣言される。同時廃止事件の場合、同時に手続きも廃止(終了)となる。

- 意見申述期間:免責について、債権者から意見を申述してもらう。

- 免責許可決定(確定):意見申述期間が経過したら、免責許可決定(もしくは不許可)となる。免責許可が決定となれば弁護士に報酬金を支払う。

弁護士への依頼から、免責許可決定までの期間は、6ヶ月~1年程度です。同時廃止事件は、破産管財人による調査を必要としないため、自己破産の手続きの中で最も短期間で終わります。

同時廃止・管財事件については下記記事で詳しく解説しています。

管財事件・少額管財事件の流れ

管財事件・少額管財事件の流れは次のとおりです。

- 相談・依頼:弁護士に相談のうえ、自己破産を依頼する。委任契約締結時に着手金を支払う。

- 受任通知の送付:弁護士が債権者に受任通知を送付する。債権者が受領すると督促・取り立てがストップする。

- 自己破産申立書の作成:弁護士が依頼人の収入・財産、債務状況などについて調査。その結果をもとに申立書などを作成する。

- 裁判所に自己破産を申立て:申立人の居住地域を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行う。予納金などの裁判所費用を支払う。

- 破産審尋:裁判所で面接や審尋が行われる。弁護士が代理で出廷することも可能。

- 破産手続の開始決定:申立書の内容などに問題がなければ、自己破産手続きの開始決定が宣言される。同時に少額管財事件・管財事件が決定される。

- 破産管財人の選定:裁判所が破産管財人を選任。破産管財人は申立人の財産を調査し、必要に応じて財産の売却手続を行う。引継予納金を支払う。

- 債権者集会・免責審尋・配当:債権者集会が開かれ、破産管財人が財産状況や配当について報告を行う。また配当可能な財産があれば、債権者に配当する。

- 免責許可決定(確定):免責審尋が終了したら免責許可決定(もしくは不許可)となる。免責許可が決定となれば弁護士に報酬金を支払う。

弁護士への相依頼から、免責許可決定までの期間は、管財事件では1年〜1年3ヶ月程度、少額管財事件で6~8ヶ月程度です。 管財事件、少額管財では破産管財人による調査や債権者集会が行われるため、期間が長くなります。

用語集

債権者集会とは?

用語集

債権者集会とは?

破産管財人から、債権者に破産手続の進捗を報告し、意見を聴取するために行われる。破産申し立てをした裁判所で行われる。

自己破産の流れについては下記記事で詳しく解説しています。

債務整理のことなら弁護士法人・響にご相談ください

弁護士法人・響の弁護士費用は、明朗な料金メニューをご用意しております。

もちろん日本弁護士連合会の規定にのっとっているので、あとから追加料金が発生することはなく安心してご依頼いただけます。

実際の費用はご依頼者様ごとに異なるため、あらかじめお見積もりを作成・提示のうえ、ご納得いくまで説明いたします。

弁護士費用は分割払いもご利用いただけます。

ご依頼いただくと最短即日~1週間以内に受任通知を送付して、督促や返済を止めることができるため、その間に弁護士費用をご準備いただくことも可能です。

またご相談の結果、任意整理をする必要がない場合はその旨をお伝えします。借金をしたことを怒るようなことは当然ながらしませんので、安心してご相談ください。

「債務整理の費用が不安」「弁護士に相談するのはちょっと怖い」などという方は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響は、24時間365日受付け、全国対応可能。相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。