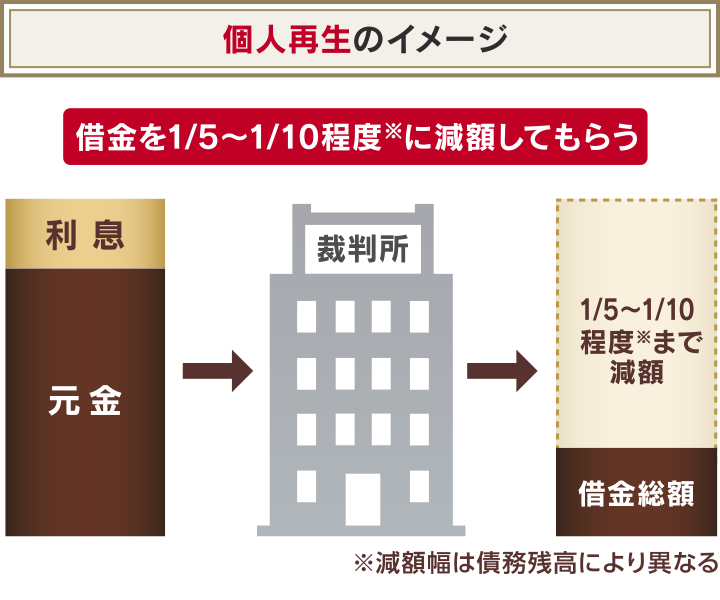

「個人再生」は、裁判所の認可を得て正当に借金を減額してもらう債務整理の一つです。

個人再生には、おもに次のようなメリットがあります。

- 借金額が5分の1~10分の1程度に減額できる(最低100万円)

- 3~5年での分割返済になる

- 持ち家を残して借金を減額できる

- 車を残せる可能性もある

- 債権者からの督促がストップする

ただし

- 借金総額(住宅ローンを除く)が100万円以上5,000万円以下

- 3~5年で返済できる見込みがある

ことが利用の条件です。

また、デメリットとしては次のようなことが挙げられます。

- 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

- クレジットカードが使えなくなる

- キャッシングやローンなどの新たな借入が一定期間できない

- 保証人が残債の一括請求をされる

- 官報に住所・氏名が載る

この記事では、個人再生のメリット・デメリットをはじめ、手続きの流れや費用、失敗するケースとその対処法などについて詳しく解説します。

また減額のシミュレーションや、実際に利用した方の体験談も紹介します。

「個人再生をするべきか迷っている」「借金問題の解決に最適な方法を知りたい」などという方は、弁護士法人・響にご相談ください。

個人再生の手続きをほぼすべてお任せいただけるだけでなく、返済が始まったあとの生活に関するアドバイスなどもていねいにお伝えいたします。

弁護士法人・響は、24時間365日受け付け、全国対応可能。相談は何度でも無料なので、借金問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

-

個人再生すべきか無料相談する

- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

個人再生とは?

「個人再生」とは、債務整理の手続きの一つです。債務整理は借金を解決する正当な方法です。

借金返済が不能であることを裁判所に申し立て、認可を受けることで借金を大幅に減額してもらうことが可能です。

個人再生には、おもに次のような特長があります。

- 借金額が5分の1~10分の1程度(最低100万円)になり原則3年(最長5年)で返済できる

- 持ち家を残して借金を減額できる

- 車を残せる可能性もある

- 債権者からの督促がストップする

借金額が最大90%減額できて3~5年で返済

個人再生の手続きを行うと、借金総額の5分の1(80%減額)~10分の1(90%減額)程度に減額できる可能性があります。

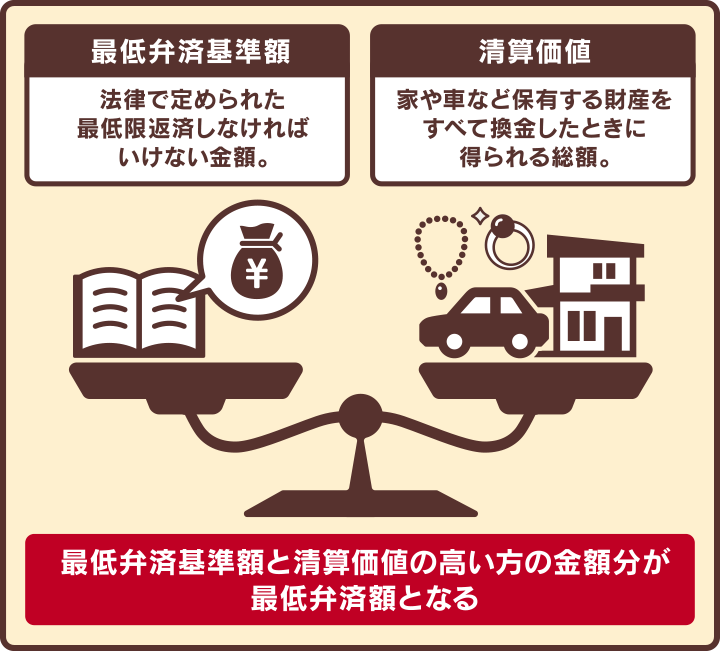

個人再生では、申立人が返済しなければならない最低限の金額として「最低弁済額」の基準が定められています。

最低弁済額は借金総額に応じて異なりますが、債務額が100万円未満の場合は減額できません。

そのため100万円未満の借金には利用できないのです。

| 借金(債務)総額 | 最低弁済額 |

|---|---|

| 100万円未満 | 債務全額(減額なし) |

| 100万円以上 500万円以下 |

100万円 |

| 500万円超 1,500万円以下 |

債務総額の5分の1 |

| 1,500万円超 3,000万円以下 |

300万円 |

| 3,000万円超 5,000万円以下 |

債務総額の10分の1 |

参考:裁判所「個人再生手続利用にあたって」

※借金総額からは住宅ローンを除く

※ただし所有財産の合計額(清算価値)が最低弁済額を超える場合は、その金額が再生計画で払うことになる金額として算出されます。

具体的な借金額を最低弁済額にあてはめてみると、個人再生後の残額は次のようになります。

- 債務額150万円 → 100万円

- 債務額300万円 → 100万円

- 債務額700万円 → 140万円(700万円の5分の1)

- 債務額1,000万円 → 200万円 (1,000万円の5分の1)

- 債務額1,600万円 → 300万円

このように減額した金額は、原則3年、最長5年で分割返済することになっています。

個人再生と最低弁済額について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生で返済額はどのぐらい変わる?

個人再生とは前述の通り「借金額が5分の1~10分の1程度になり分割で返済」「持ち家や車を手放すことなく借金を減額できる」という特長があります。

では実際に個人再生を行うと、債務(借金)はどのぐらい減額できるのでしょうか。

簡単なシミュレーションをしてみました。

●借入額550万円の場合のシミュレーション

借入額が550万円の場合の返済額を試算してみました。

借入額が500万円超1,500万円以下の場合は、最低弁済額は「債務総額の5分の1」になります。

個人再生をしないで金利年10%で返済を続けていった場合と、個人再生を行い減額した債務を3年で返済した場合を比較すると、返済額は下記のようになります。

| 個人再生をしない場合*1 | 個人再生をした場合*2 | |

|---|---|---|

| 返済総額 | 約638.8万円 | 約110万円 |

| 月々の返済額 | 約17.7万円 | 約3万円 |

*1 借入金利年10%・3年返済の場合 *2 清算価値が0円・3年返済の場合

※概算のため金額を保証するものではありません。

個人再生をしないで返済を続けていくと将来的な利息の総額は約88.8万円となり、月々の返済額は約17.7万円になります。

個人再生を行うと再生手続き開始後の利息もカットされるため、この場合は約528.8万円の減額になります。

また月々の返済額は約17.7万円から約3万円に減額されるため、完済が現実的になるのではないでしょうか。

個人再生で実際に減額される金額は、正確な債務額や財産の清算価値なども考慮のうえで計算されます。ご自身がどのぐらい減額できそうか確認したい場合は、弁護士に相談してみましょう。

持ち家を残して借金を減額できる

個人再生は「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで、持ち家を残すことが可能です。

住宅ローン特則とは、個人再生を行う際に、住宅ローンの債権者(銀行やモーゲージバンクなど)を整理の対象から外してもらう特別措置です。

自己破産の場合は、原則として持ち家を回収・処分されてしまいますが、個人再生は持ち家の回収を避けられることが大きな特長なのです。

もちろん、個人再生後も住宅ローンは従来どおり返済し続けることになるので、しっかり返済計画を立てる必要があります。

住宅ローン特則を利用するには、次のような要件を満たす必要があります。

- 住宅ローンとしての借入れであること

- 個人再生の申立人が所有している住宅であること

- 再生債務者の居住用の建物であること

- 住宅を他の借入れの担保にしていないこと

- 滞納による代位弁済後、6ヶ月以内に再生手続開始の申立てをしていること

住宅ローン特則について詳しくは以下の記事をご参照ください。

車を残せる可能性もある

車を所有している場合でも、次の条件に当てはまっていれば、手放すことなく残すことができます。

- 自動車ローンを完済している

- 債務者自身が車の所有権を持っている

なお自動車ローンを完済していても、車の評価額が高ければ返済額が増えるケースもあるので注意が必要です。

個人再生で車を残せるケースについて、以下で詳しく解説します。

自動車ローンを完済している

自動車ローンを完済している場合には、ディーラーや信販会社に車を引き揚げられることはありません。

ただし車の評価額(財産としての価値)が高ければ「清算価値保障の原則」により、返済額が増える可能性がある点には注意が必要です。

用語集

清算価値保障の原則とは?

用語集

清算価値保障の原則とは?

「清算価値」とは、債務者が財産をすべて処分・清算したときに得られる総額です。この清算価値を最低限、債権者に支払わなければならないというルールが「清算価値保障の原則」です。

車の場合、清算価値の計算方法は、次のようになります。

- 評価額が20万円以下の場合:清算価値に計上しない(0円)

- 評価額が20万円を超える場合:評価額をそのまま清算価値に計上する

※小規模個人再生手続の場合

評価額が20万円を超える場合には、その評価額が清算価値に上乗せされるのです。

以下で具体例を紹介します

- 債務総額:300万円

- 債務者が所有する自動車(清算価値):時価200万円

借金総額が300万円の場合の最低弁済額は「100万円」です。一方で、債務者が所有する自動車の清算価値は「200万円」です。

この場合、最低弁済額と清算価値の関係は以下のようになります。

最低弁済額:100万円 < 清算価値:200万円

最低弁済額よりも清算価値が高いため、債権者に返済しなければならない金額は200万円となります。

このように車を手元に残したことによって、返済額が高くなってしまうケースもあるので注意が必要です。

清算価値保障について詳しくは以下の記事をご参照ください。

債務者自身が車の所有権を持っている

自動車ローンを完済していない場合でも、個人再生の申立者が車の所有権を持っているなら、車は引き揚げられません。

一般的に銀行や信用金庫、保険会社などの自動車ローンには「所有権留保」がないため、ローンの契約者自身が所有権を持っています。

一方、自動車ディーラーや信販会社の自動車ローンは「所有権留保」を契約に盛り込んでいます。

この場合は、ローン返済中に個人再生を行うと、車の所有者であるディーラーや信販会社が車を引き揚げてしまうのです。

なお車が引き揚げられない場合でも、車の評価額(財産としての価値)が高ければ、前述のとおり、清算価値保障の原則によって返済額が増える可能性がある点には注意が必要です。

個人再生と車の関係について詳しくは以下の記事をご参照ください。

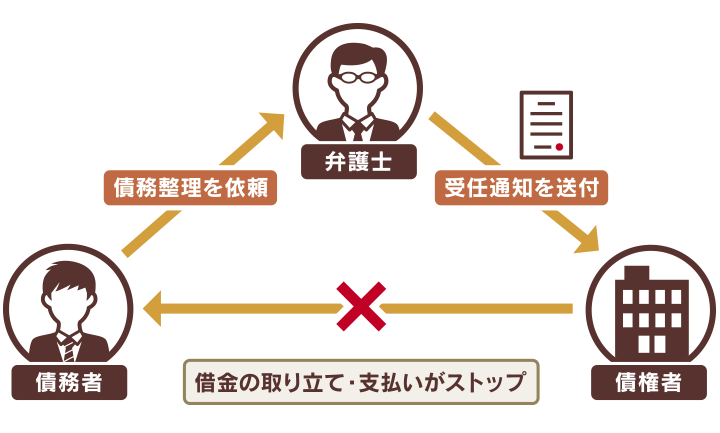

債権者からの督促がストップする

個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、債権者に対し即日~1週間程度で「受任通知」を送付します。

債権者が受任通知を受領すると、督促・返済が止まります。これも法律(貸金業法)で規定されているためです。

早めに弁護士に依頼することで、再生手続開始決定を待たずして督促を止めることができるのです。

受任通知について詳しくは後述します。

個人再生の手続きを進めて「再生手続開始決定」となると、返済を止めなければいけないと法律で定められています。

その時点で督促も止まるため、個人再生を行うと債権者への返済・督促から解放され、精神的にもゆとりが持てるのではないでしょうか。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(再生債権の弁済の禁止)

第85条 再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

個人再生をするには条件がある

個人再生の手続きを行うためには、次のような条件が定められています。

- 借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下

- 返済の見込みがある

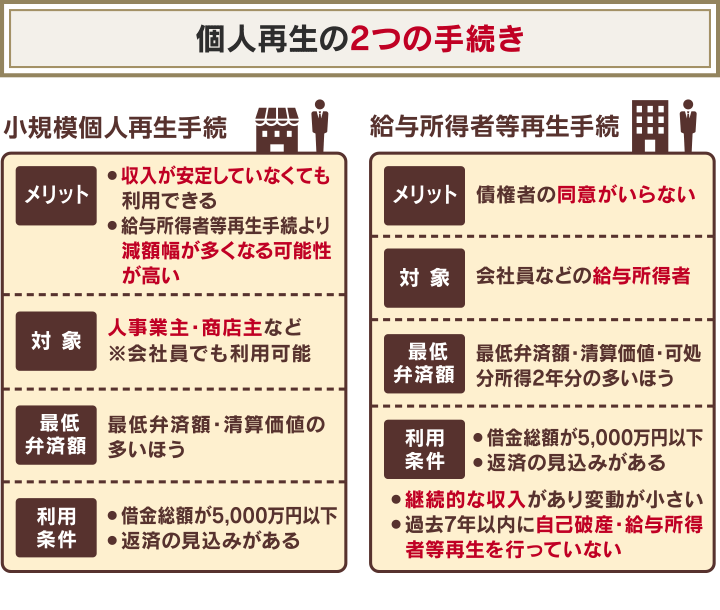

個人再生には、以下の2種類の手続きがあり、それぞれ条件が異なります。

- ●小規模個人再生手続

- おもに個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。会社員でも利用は可能です。

「小規模個人再生手続」では、次のような場合に再生計画が認可されないこともあります。

・再生計画案に同意しない債権者が過半数である場合

・同意しない債権者が持つ債権額が借金総額の2分の1を超える場合 - ●給与所得者等再生手続

- おもに会社員を対象とした手続きとなります。小規模個人再生の「特則」という位置づけになっています。

申立ての際は、上記のいずれかを選択したうえで裁判所が判断することになりますが、実際には小規模個人再生手続になることが多いといえます。

裁判所が発表している「民事再生事件数」によると、令和4年の新規受付件数は次のようになっており、9割以上の方が小規模個人再生手続を利用しています。

- 小規模個人再生事件:8,982件

- 給与所得者等再生事件:782件

※参考:最高裁判所事務総局「令和4年司法統計年報概要版 民事再生事件数」

給与所得者等再生手続の利用条件は、次の項で解説します。

個人再生に反対する業者について詳しくは以下の記事をご参照ください。

給与所得者等再生手続の利用条件

「給与所得者等再生手続」を利用するには、次の4つの条件を満たす必要があります。

- 借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下

- 返済の見込みがある

- 継続的な収入があり、安定していて変動が小さい

- 過去7年以内に、自己破産や給与所得者等再生を行っていない

さらに

- 最低弁済額

- 清算価値

- 可処分所得の2年分の金額

のうちの最も高い金額が弁済額となります

そのため、小規模個人再生手続より減額幅が小さくなる場合もあります。。

用語集

可処分所得とは?

用語集

可処分所得とは?

可処分所得は、自分で自由に使えるお金のことです。一般的には、収入から税金(所得税・住民税など)や社会保険料(健康保険料、介護保険料、年金保険など)を差し引いた手取り収入をいいます。

以上のような多くの条件があるため、会社員であっても小規模個人再生手続を選択するケースが多いようです。

なお給与所得者等再生手続は、再生計画案に同意しない債権者がいても認可されます。

そのため、再生計画案が認可されないおそれがある場合に、利用することになるでしょう。

給与所得者等再生について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生による悪い影響は?デメリットを解説

前述したようなメリットだけでなく、個人再生には次のようなデメリットや注意点もあります。

- 信用情報機関に一定期間事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

- 保証人に一括請求がいく

- 官報に住所・氏名が載る

ブラックリストに載っている期間は「クレジットカードが使えなくなる」「新たな借入はできなくなる」といった不便が生じます。

以下で詳しく解説します。

信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

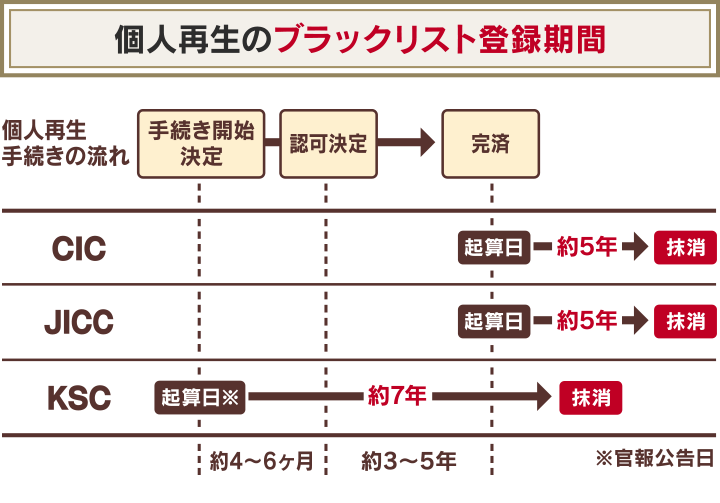

個人再生の手続き行うと、一定期間、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されます。

銀行やクレジットカード会社、消費者金融などは、新規借入れの申し込みがあると、信用情報機関に申し込み者の信用情報を照会して、審査を行います。

このときにブラックリストに載っていると、新規借入れは断られてしまいます。

用語集

信用情報機関とは?

用語集

信用情報機関とは?

クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する民間機関です。信用情報機関は、次の3つがあります。

・株式会社シーアイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリストに載る期間は、次の表のとおりです。

| 信用情報機関名 | おもな加盟企業・機関 | 事故情報の登録期間 |

|---|---|---|

| CIC | クレジットカード会社・信販会社・携帯電話会社 など | 完済日から5年程度*1 |

| JICC | 消費者金融・クレジットカード会社・携帯電話会社など | 完済日から5年程度*2 |

| KSC | 銀行・信用金庫・信用組合・信用保証協会などが加盟 | 官報公告日から7年程度 |

参考:JICC「信用情報の内容と登録期間」CIC「CICが保有する信用情報」全国銀行個人信用情報センター「情報の登録期間」※2023年12月10日現在の情報です。

*1 個人再生をした事実は載らず、滞納や代位弁済などによって登録される

*2 2019年9月30日以前の契約・借り入れは手続開始決定日から5年

CICでは個人再生を行った事実が掲載されるわけではなく滞納から2~3ヶ月程度でブラックリストに載ります。

また滞納が続いて保証会社による代位弁済(債務者の代わりに返済すること)が行われた場合にもブラックリストに載ってしまいます。

つまり個人再生をする前の時点で、すでにブラックリストに載っている可能性が高いといえるのです。

●JICCとCIC

個人再生や代位弁済について登録される期間は5年程度です。起算日は「貸金業者へ完済した日」となります。

●KSC

個人再生について登録される期間は7年程度です。起算日は「官報に公告された手続開始決定日」となります。

用語集

公告とは?

用語集

公告とは?

政府や公共団体などが、ある事項を広く一般に知らせることです。官報に掲載されることは「官報公告」といいます。

ブラックリストに載ることの影響を、以下で解説します。

ブラックリストについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

クレジットカードが使えなくなる

個人再生をしてブラックリストに載ると、クレジットカードの利用に次のような影響をもたらします。

●利用中のクレジットカードは強制解約される

クレジットカード会社は、会員が個人再生の申立てをしてブラックリストに載ると、クレジットカードを強制解約します。

弁護士に個人再生の手続きを依頼した場合は、利用中のクレジットカード会社に「受任通知」を送るため、この時点で強制解約となる場合もあります。

強制解約になった時点で残債がある場合は、全額を一括請求されてしまいます。

〈クレジットカードの規約の例〉

第125条 (会員資格の取消)

本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。

(1)第117条(中略)に掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと

(後略)

第117条 (期限の利益の喪失)

・債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。

・本人会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への依頼がなされた旨の通知を受けたこと。

引用:三菱UFJニコス「NICOSカード会員規約」から抜粋

●利用していないクレジットカードも途上与信で利用できなくなる

普段利用していないクレジットカードは、個人再生後も使える場合があります。しかし、そのまま継続して利用はできないでしょう。

クレジットカード会社は、定期的に利用者の利用状況に問題がないかを審査する「途上与信」を実施しています。

この際には信用情報機関への照会も行うため、個人再生をしたことが発覚して、クレジットカードは強制解約となってしまうのです。

なおクレジットカードが利用停止になると、そのカードにひもづいているETCカードや家族カードなども使えなくなるので注意が必要です。

個人再生とクレジットカードの関係について詳しくは以下の記事をご参照ください。

キャッシングやローンなどの新たな借入はできない

個人再生をしてブラックリストに載っている期間は、キャッシングやローンなどの新規借入はできません。

ローンの契約時には、金融機関や貸金業者は必ず顧客の信用情報を照会することが法律で定められており、その時点でブラックリストに載っていると、審査に通らず借入れはできないのです。

〈法律の条文(割賦販売法)〉

(利用者支払可能見込額の算定)

第30条の5の5 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には(中略)利用者支払可能見込額を算定しなければならない。(中略)

2 認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

おもに次のような借入れやローンの利用は、できなくなります。

- 銀行・信用金庫の各種ローン・住宅ローン

- クレジットカードのキャッシング・カードローン

- 信販会社のショッピングローン

- 自動車ローン*

- 消費者金融の借入れ など

*一部利用できる場合もあります。

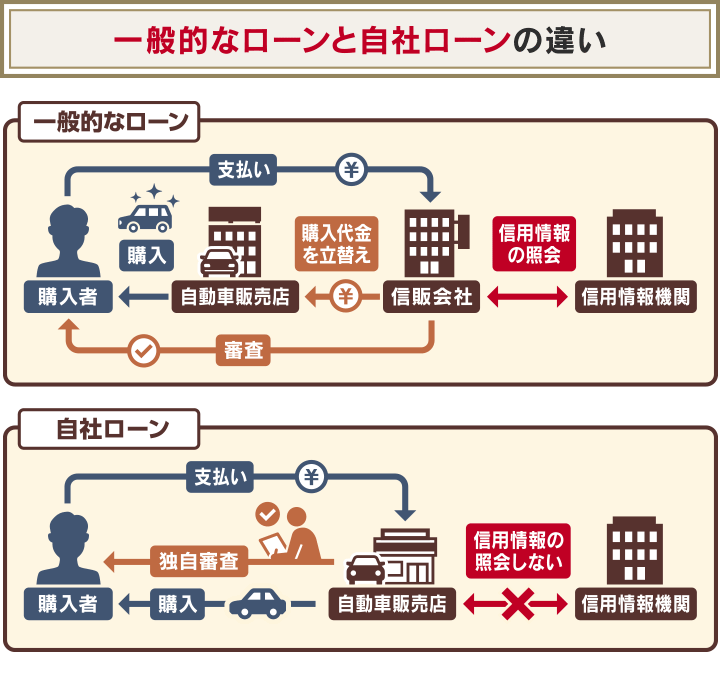

- ●自動車ローンは、個人再生後でも契約できる可能性がある

- 自動車販売店や中古車販売店では、信販会社を経由しないで独自の審査による「自社ローン」を提供している場合があります。

自動車販売店や中古車販売店は、信用情報機関に加盟していません。

信用情報を照会しないので、ブラックリストに載っていても審査に通る可能性があるのです。

※独自の審査があるため必ず契約できるわけではありません。

自社ローンは、一般的なローンとは異なり、車両価格に手数料や保証料を上乗せしてするなどの方法で提供されています。

また車両価格に上限があるため、購入できるのは中古車のみとなり「所有権留保」も設定されるため、支払いを滞納した場合は車を引きあげられるなどのデメリットがあるので、利用の際には注意してください。

※原則として新車ディーラーでは自社ローンは扱っていません。

- ●住宅ローンは個人再生後7年経過しないと契約できない

- 住宅ローンは、自動車ローンのように「ブラックリストに載っていても契約できる」とうたっている商品はほとんどありません。

住宅ローンを提供しているのは、おもに銀行や信用金庫などの金融機関と、住宅ローンを専門で扱う「ノンバンク(モーゲージバンク)」です。

銀行や信用金庫は、ローン契約時には必ずKSCの信用情報を照会します。そのため個人再生後7年間は住宅ローンを契約することは難しいといえます。

| ローン提供業種 | 審査する法人 | おもな加盟情報信用機関 |

|---|---|---|

| 銀行・信用金庫 | 銀行・信用金庫 | KSC |

| 保証会社 | CIC・JICC・KSC | |

| ノンバンク (モーゲージバンク) |

モーゲージバンク | CIC・JICC ※アルヒのみKSCに加盟 |

| 住宅金融支援機構 | JICC・KSC |

個人再生の住宅ローンへの影響について詳しくは以下の記事をご参照ください。

保証人が残債を一括請求される

保証人・連帯保証人を設定している借入がある場合は、個人再生をすることで保証人(連帯保証人)に請求が届きます。

個人再生では、特定の借金だけを選んで手続きを行うことができません。そして保証人に対しては効力を有さない(減額できない)ため、保証人の債務は減額されないのです。

たとえば債務額が300万円の場合、個人再生によって主債務者は返済額を100万円に減額できたとしても、差分の200万円は連帯保証人に請求されてしまいます。

主債務者は個人再生で借金を減額できても、連帯保証人が返済を肩代わりすることになってしまう点に注意をしてください。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(再生計画の効力範囲)

第177条 再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

2 再生計画は、別除権者が有する第53条第1項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

※引用:e-GOV法令検索「民事再生法」

「保証人」は主債務者の肩代わりとなる立場です。主債務者が返済できない部分を保証人に請求されます。

しかし「連帯保証人」は主債務者と同じ返済責任を負います。そのため、連帯保証人がいる場合は、残債の一括請求を求められるのです。

| 連帯保証人 | 保証人 | |

|---|---|---|

| 責任の範囲 | 主債務者と同じ | 保証債務のみ |

| 借金の返済範囲 | 全額 | 保証人の数で割った金額 |

保証人・連帯保証人について詳しくは以下の記事をご参照ください。

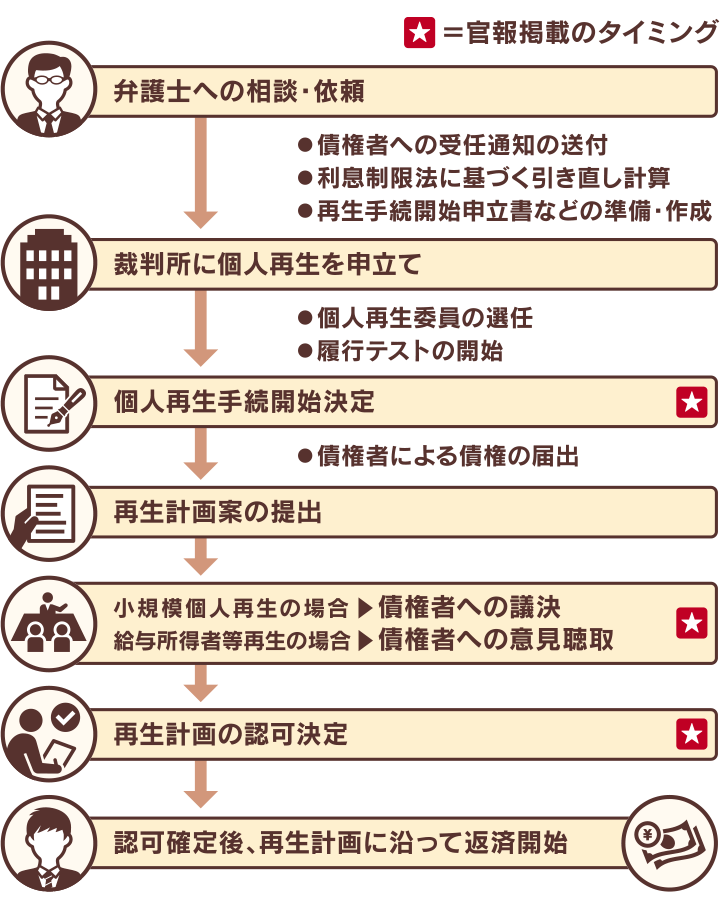

官報に住所・氏名が載る

個人再生をすると「官報」という国の機関紙に、個人再生をした事実と住所・氏名などが載ります。

個人再生の場合は、官報に3回掲載されます。掲載されるのは次のタイミングです。

1回目:裁判所が個人再生手続開始決定をしたとき

2回目:裁判所が再生計画案の決議をしたとき*

3回目:裁判所が個人再生計画を認可決定したとき

*小規模個人再生の場合

用語集

官報とは?

用語集

官報とは?

政府や各府省が発表する公文・公告を掲載した、国の機関紙です。行政機関の休日を除く毎日発行されています。

官報に掲載されるのは次のような事柄です。

・国家や各府省の決定事項

・大臣や各省庁などの人事異動

・競争入札に関する告知

・裁判所の公告 など

一般の方が官報を見ることはあまりないといえますが、特定の業種・職種では閲覧している可能性もあります。

〈官報を閲覧する可能性のある業種・職種の例〉

- 弁護士や司法書士

- 金融業者

- 保険会社

- 市や区の税務担当者

- 警備会社 など

またインターネット版官報では、直近90日分の官報を無料閲覧可能です。

以前は直近30日分までの公開でしたが、2023年1月27日以降の発行分から公開期間が延長されているので注意が必要です。

官報について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生でいくら減額できた?体験談を紹介

実際に個人再生を行い借金を大幅減額できた方の、体験談を紹介します。

ここでは、次のような方の実話を紹介します。

- 1,000万円以上の借金を385万円まで減額できた方

- 約800万円の借金を半分以下に減額できた方

個人再生に至った経緯やご本人の感想を、以下で紹介します。

【事例1】1,000万円以上の借金を個人再生で385万円まで減額

| 【借金総額】 | 約1,062万円→個人再生で約385万円に減額 |

|---|---|

| 【月々の返済額】 | 約10万円→個人再生で約7万円に減額 |

| 【個人再生をするに至った経緯】 | |

| 結婚をしていた頃から、小遣いでは足りない分を借金していました。 その後離婚して家具の購入や引っ越し費用のために借金をしましたが、自分で使えるお金が増えたと錯覚してギャンブルや娯楽などで浪費をしてしまいました。 多額の借金を負い自転車操業状態になったため、自身の収入では返済していくことは困難と思い、個人再生を考えました。 |

|

| 【個人再生手続を行った感想】 | |

| 個人再生手続の依頼直後は、返済がなくなり楽にはなりました。コロナ禍で予想外のことが立て続けに起こったので、収入面でちゃんと返済できるか不安はありましたが、借金が3分の1になってよかったです。 大変だった点は、書類を準備するのに出張先から別の県の自宅に戻る必要があった点です。 | |

| 【弁護士に依頼してよかったこと】 | |

| まだ返済中ではありますが、今後何かあった場合にはすぐに相談できる場所があるというのは、心強いです。 | |

【事例2】約800万円の借金を個人再生で半分以下に減額

| 【借金総額】 | 約792万円→個人再生で約364万円に減額 |

|---|---|

| 【月々の返済額】 | 約18万円→個人再生で約5万9,000円に減額 |

| 【個人再生をするに至った経緯】 | |

| 高齢の母や弟家族、妹と同居をしており、自分と弟で生計を立てていました。 しかし弟家族の援助や生活費などを工面するために借金が増えていき、返済困難になってしまったため、個人再生を検討しました。 |

|

| 【個人再生手続を行った感想】 | |

| 手続きをほとんど弁護士さんへお任せできたため、苦労は特にありませんでした。借金を減額できたことはもちろん、気持ちの面で新たなスタートができた点がよかったと感じました。 | |

| 【弁護士に依頼してよかったこと】 | |

| 質問にきちんと答えていただけたので不安もなく、思い切って相談して本当によかったと思います。 | |

個人再生に関するよくある疑問

個人再生手続に関する、次のような「よくある疑問と回答」をご紹介します。

- 個人間の借金も個人再生の対象になる?

- 奨学金も個人再生で解決できる?

- 個人再生で繰り上げ返済は可能?

- 個人再生をしたら退職金はどうなる?

- 個人再生をしたら生命保険はどうなる?

- 個人再生中に転職しても問題ない?

- 個人再生中にマンションやアパートなどの賃貸契約はできる?

個人間の借金も個人再生の対象になる?

個人再生は、個人間の借金も対象となります。

個人再生を規定する法律(民事再生法)には、個人間の借金を除外する条項はないため、友人や個人間の借金であっても、個人再生で減額をすることが可能です。

個人再生を行うことで借金額が5分の1〜10分の1程度まで減額*され、他の債権者と同じように返済していくことになります。

*最低弁済額は100万円

なお、個人再生の手続きを始めたら「親しい人だから」といって特定の債権者にだけに返済を行うのは避けましょう。

特定の債権者にだけ返済をすると「偏頗(へんぱ)弁済」に当たり、個人再生が不認可となってしまう可能性があります。

偏頗弁済については後述します。

| 債務整理の種類 | 個人間の借金の整理可否 | 偏頗弁済の対象 |

|---|---|---|

| 個人再生 | できる | 対象になる |

| 自己破産 | できる | 対象になる |

| 任意整理 | できる | 対象にならない |

個人間の借金の債務整理については以下の記事でも詳しく解説しています。

奨学金も個人再生で解決できる?

個人再生は、奨学金も対象になります。

法律(民事再生法)では「債務の減免の定めができない(減額できない)請求権」が定められていますが、奨学金はその対象になっていません。

個人再生を行うことで借金額が5分の1〜10分の1程度まで減額*され、他の債権者と同じように返済していくことになります。

*最低弁済額は100万円

ただし、奨学金に保証人(連帯保証人)を設定している場合には、保証人に対して減額分の残債の一括返済を請求されてしまう点には注意が必要です。

なお、個人再生で減額できない債権(非減免債権)は次のようなものがあります。自己破産の「非免責債権」と同様です。

- 税金・社会保険料・罰金

- 交通事故などの損害賠償

- 子どもの養育費

- 婚姻費用 など

| 債務整理の種類 | 奨学金の整理可否 |

|---|---|

| 個人再生 | できる |

| 自己破産 | できる |

| 任意整理 | できる* |

*奨学金は金利が低いため任意整理の効果が少ない可能性もあります。

個人再生で繰り上げ返済は可能?

個人再生の返済中に、通常の返済額より多く返済する「繰り上げ返済」をすることは可能です。

法律(民事再生法)では返済額の一時増額は禁じられていないため、臨時収入があった際などに繰り上げ返済を行っても問題はありません。

繰り上げ返済によって返済期間は短縮されるため、借金から早く解放されるメリットがあります。

また信用情報機関のブラックリストは、完済日から5年程度*で抹消されるため、早期完済することで信用情報も早く回復できることも期待できます。

*JICC、CICの場合。KSCは官報公告日から7年。

ただし繰り上げ返済には、次のような注意点があります。

●すべての債権者に平等に繰り上げ返済を行う

個人再生を含む債務整理には「債権者平等の原則」があるため、すべての債権者に平等に繰り上げ返済を行う必要があります。

特定の債権者だけに繰り上げ返済をすることはできません。

用語集

債権者平等の原則とは?

用語集

債権者平等の原則とは?

債務者が所有している財産は、すべての債権者に対して平等に分配されるという原則のことです。

●すべての債権者の同意が必要

繰り上げ返済を行うためには、すべての債権者の同意が必要になります。

そのためご自身の判断で行わず、個人再生手続きを依頼している弁護士に相談のうえで実行したほうがいいでしょう。

●返済総額は変わらない

個人再生の返済額には利息がつかないため、繰り上げ返済を行っても利息が圧縮されることはなく、返済総額は変わりません。

| 債務整理の種類 | 繰り上げ返済の可否 |

|---|---|

| 個人再生 | できる* |

| 自己破産 | 免責のため不要 |

| 任意整理 | できる* |

*債権者の同意が必要など条件あり

個人再生をしたら退職金はどうなる?

退職金は財産の一つに含まれるため、退職金が高額であるほど、個人再生の手続き後に返済する金額が増える可能性があります。

退職金の金額によっては減額できる金額が少なくなり、個人再生手続を行うメリットがなくなる可能性もあります。

●退職金は「清算価値」に計上される

退職金は清算価値として計算されます。将来的に受け取る予定がある場合でも、財産の一部として扱われるのです。

清算価値の金額は、退職予定時期によって異なります。

- 退職予定がない場合:退職金見込額の8分の1

- 近い将来退職する場合:退職金の4分の1

- すでに退職金を受け取っている場合:全額

●退職金の金額次第では個人再生をするメリットがなくなることも

退職金を含む清算価値が最低弁済基準額を上回れば、清算価値に相当する金額を債権者に返済しなければなりません。

そのため、退職金の額によっては清算価値が増え、返済額が増えてしまう可能性があります。

個人再生による退職金への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

| 債務整理の種類 | 退職金への影響 |

|---|---|

| 個人再生 | 清算価値に計上される |

| 自己破産 | 回収される可能性がある |

| 任意整理 | 影響なし |

個人再生と退職金の関係について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生をしたら生命保険はどうなる?

個人再生を行っても、生命保険を強制的に解約させられることはありません。

法律(民事再生法)では、保険の契約・解約に関する定めはないのです。

ただし生命保険を解約した際に返還される「解約返戻金(へんれいきん)」は個人の財産とみなされ、清算価値に計上されます。

そのため退職金などと同様に、清算価値が増えることで、返済額も増える可能性があります。

解約返戻金の金額は、契約している保険会社に問い合わせて確認してみましょう。

解約払戻金がある保険は、保険期間が長い保険や貯蓄性のある次のような保険に限られます。

- 生命保険

- 終身保険

- 養老保険

- 学資保険 など

| 債務整理の種類 | 生命保険への影響 |

|---|---|

| 個人再生 | 解約返戻金を清算価値に計上される |

| 自己破産 | 解約返戻金を回収される可能性がある |

| 任意整理 | 影響なし |

個人再生中に転職しても問題ない?

個人再生を行っても、転職を行うこと自体は問題ありません。

自己破産では手続き中に一部の職業や資格に制限がでますが、個人再生は、職業や資格に関する制限はないのです。

また一般的な企業では、信用情報や官報を確認することはまずないため、個人再生を行った事実がバレることは通常はないといえます。

自己破産における職業制限について詳しくは以下の記事をご参照ください。

ただし、再生計画案の認可前に転職によって収入が大幅に変動する場合は、個人再生が不認可となる可能性があります。

法律(民事再生法)では、収入の変動幅が大きい場合は、再生計画を不認可にすると定めているためです。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(再生計画の認可又は不認可の決定等)

第241条 2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。

(中略)

四 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。

また返済期間中に収入が下がってしまうと、再生計画案どおりに返済ができなくなってしまうおそれもあります。

個人再生認可後の返済期間に途中で返済ができなくなった場合は、債権者からの申立てにより再生計画が取り消されることがあります。

転職をする際には、再生計画案どおりに返済が継続できるかをよく考えて行いましょう。

| 債務整理の種類 | 転職への影響 |

|---|---|

| 個人再生 | 原則影響はないが収入が大幅に変動する場合は不認可となる可能性がある |

| 自己破産 | 手続き期間中は一部の職業や資格に影響がある |

| 任意整理 | 影響なし |

個人再生の失敗例について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生中にマンションやアパートなどの賃貸契約はできる?

個人再生を行っても、マンションやアパートなどの賃貸契約を結ぶことは可能です。

個人再生をすると賃貸契約はできない、というような法律や規則はないのです。また通常は、個人再生をしたことが不動産会社や家主(大家)にバレることはありません。

しかし一部の「賃貸保証会社」では、入居時の審査で信用情報機関のブラックリストや、家賃の滞納歴、代位弁済(家賃の立て替え)などの履歴を参照することがあります。

このような情報を参照された結果、審査に通らず賃貸契約ができない場合もあります。

用語集

賃貸保証会社とは?

用語集

賃貸保証会社とは?

借主の家賃の支払いを貸主に保証する会社です。借主が家賃を滞納した場合に、立て替えを行います。賃貸借契約において、連帯保証人を立てられないときなどに利用されます。

入居時や更新時の審査で、信用情報を参照する賃貸保証会社は「信販系」と呼ばれる会社です。

信販系とは、おもにクレジットカード関連の保証会社で、信用情報機関に加盟しています。

- アプラス(家賃サービス)

- オリコフォレントインシュア

- ジャックス(セキュアレントシステム)

- あんしん保証(ライフあんしんプラス・あんしんプラスAC)

- エポスカード(ROOM iD)

- クレディセゾン

- SMBCファイナンスサービス

- SBIギャランティ など

また「LICC系」と呼ばれるLICC(一般社団法人全国賃貸保証業協会)に加盟している保証会社では、家賃の滞納歴や保証会社による代位弁済(家賃の立て替え)などの履歴が登録されています。

そのため個人再生の実行に関わらず、長期間家賃の滞納があった場合は、審査に通らず賃貸契約ができない場合もあります。

- エイト賃貸保証

- エルズサポート

- ジェイリース

- 宅建ブレインズ

- 賃住保証サービス

- ナップ賃貸保証

- ホームネット

- ランドインシュア など

参考:LICC「正会員一覧」

※2023年12月10日時点の情報です。

個人再生中に賃貸住宅を契約する場合は、このような賃貸保証会社の設定された物件や不動産店を避けるとよいでしょう。

| 債務整理の種類 | 賃貸契約への影響 |

|---|---|

| 個人再生 | 原則影響はないが信販系賃貸保証会社は契約できない場合もある |

| 自己破産 | 原則影響はないが信販系賃貸保証会社は契約できない場合もある |

| 任意整理 | 原則影響はないが信販系賃貸保証会社は契約できない場合もある |

債務整理後の賃貸契約について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生にかかる費用は総額約50万~90万円!内訳を解説

個人再生を行う際の費用は、次の2種類が必要です。

- 裁判所費用

- 弁護士費用

費用の相場は、裁判所費用と弁護士費用を合わせて、50〜80万円程度とされています。

以下で、各費用の内訳を詳しく解説します。

個人再生の費用について詳しくは以下の記事をご参照ください。

裁判所に支払う費用

裁判所に払う費用の内訳は、次のような項目になります。

- 予納金(官報掲載料):個人再生申立ての際に裁判所にあらかじめ納める費用

- 収入印紙(申立手数料):個人再生を申立てる手数料

- 郵便切手(通知呼出料等):債権者へ通知するために必要となる費用

金額は裁判所によって若干異なりますが、合計3万円程度となります。

なお裁判所によっては、申立人と裁判所を補助する役割を担う「個人再生委員」が選任されることがあります。

個人再生委員が選任された場合は、その報酬として15万~20万円ほど追加で必要になります。

| 項目 | 費用 | |

|---|---|---|

| 静岡地方裁判所の場合 | 千葉地方裁判所の場合 | |

| 予納金 | 1万2,268円 | 1万3,744円 |

| 収入印紙 | 1万円 | 1万円 |

| 郵便切手 | 2,000~3,000円 ※ | 4,280円 |

| 宛名書きをした封筒(あるいはラベル) | 封筒代(実費) | 宛名シール代(実費) |

| ※案件や裁判所によって必要 個人再生委員の報酬 |

18万円 | 20万円 |

※参考:個人再生事件の申立てに必要な書類と費用(千葉地方裁判所)」

※金額は裁判所によって若干異なります

*:債権者数によって異なる

個人再生委員の選任に関しては「手続きを弁護士に依頼している場合は選任されない」という運用にしている裁判所もあります。

この場合は、手続きを弁護士に依頼することで個人再生委員の報酬が削減できるといえます。

なお裁判所によっては「すべての案件で選任される」「裁判所が必要であると認めた場合に選任される」といった運用の場合もあるので、あらかじめ各裁判所のWebサイトで確認しておくとよいでしょう。

用語集

個人再生委員とは?

用語集

個人再生委員とは?

個人再生をする人の財産・収入の調査や借金状況の確認、再生計画案の作成など、手続きが正しくスムーズに行われるようアドバイスをしてくれる人です。個人再生委員の多くは弁護士が選任されます。

弁護士に支払う費用

弁護士に払う費用の内訳は、次のような項目になります。

- 相談料:法律相談をするための費用

- 着手金:案件を依頼するための費用

- 報酬金:案件が成功した際の費用

金額は弁護士事務所によって異なりますが、相場としては合計50~60万円程度となります。

| 項目 | 費用の相場 |

|---|---|

| 相談料 | 1時間1万円程度 ※無料の場合もあり |

| 着手金 | 30万円程度 |

| 報酬金 | 住宅なしの場合:20万円程度 住宅ありの場合:30万円程度 |

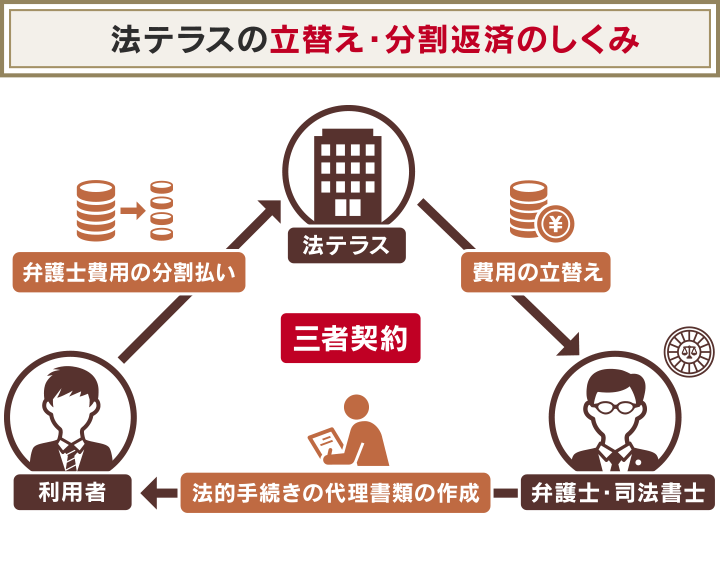

法テラスを利用する場合

「法テラス(日本司法支援センター)」は、2006年に国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所です。

法テラスを利用するには収入などの条件(下記参照)がありますが、低価格の弁護士費用で債務整理を行うことができます。

個人再生を依頼した場合の費用相場は、20万円です(債権者が1〜10社の場合)。

弁護士事務所に依頼した場合と比べて着手金が安く、報酬金がかからないことがポイントといえます。

| 個人再生の費用(債権者が1~10社の場合) | 着手金:16万5,000円 実費:3万5,000円 合計:20万円 ※過払い金がある場合は別途報酬金が必要 |

また弁護士費用がすぐに用意できない場合は、法テラスが立替えをしてくれます。

弁護士費用は、一般的に依頼(委任)する時点で着手金が必要ですが、この立替え制度を利用することで手元にお金がなくても弁護士に依頼することができるのです。

立替え制度を利用した場合は、月々10,000円もしくは5,000円ずつの分割払い(原則3年以内)で返済することが可能です。分割払いの利息も不要です。

ただし法テラスを利用するには、おもに次のような条件があります。

●収入が一定額以下である

申込者と配偶者の手取り月収額(賞与を含む)の合算が、下表の「手取り月収額の基準」を満たしている必要があります。

| 家族人数 | 手取り月収額の基準*1 | 加算限度額*2 |

|---|---|---|

| 1人 | 18万2,000円以下 | 4万1,000円以下 |

| 2人 | 25万1,000円以下 | 5万3,000円以下 |

| 3人 | 27万2,000円以下 | 6万6,000円以下 |

| 4人 | 29万9,000円以下 | 7万1,000円以下 |

*1 政令指定都市などの大都市部では1割増となります。

*2 家賃・住宅ローンを負担している場合に加算できます。

※参考:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

●保有資産が一定額以下である

申込者及び配偶者の所有する不動産や有価証券の時価と現金、預貯金の合計額が、下表「資産合計額の基準」以下である必要があります。

| 家族人数 | 資産合計額の基準 |

|---|---|

| 1人 | 180万円以下 |

| 2人 | 250万円以下 |

| 3人 | 270万円以下 |

| 4人 | 300万円以下 |

●勝訴の見込みが一定程度ある

「民事裁判で勝訴の見込みがないとはいえない(一定程度ある)」ことも、条件になります。個人再生の場合は、「債権者と円満な解決が見込めるようなケース」となります。

法テラスの費用について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生手続の流れや期間

個人再生の手続きの流れは、次のとおりです。

弁護士への依頼から再生計画の認可までの期間は、1年〜1年半程度が目安となります。

以下で、それぞれの項目について解説します。

1. 弁護士に相談・委任契約

個人再生を行うためには、弁護士に相談することから始めます。

借金額や収入・財産などを正直に話して、個人再生をすべきか、どう進めたらいいのかを弁護士に相談しましょう。

個人再生にかかる期間や費用についてもよく確認して、納得したら正式に委任契約を結びます。

2. 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

弁護士に委任すると、弁護士は即日~1週間程度で「受任通知」を債権者へ送付するとともに、取引履歴の開示を求めます。

債権者が受任通知を受け取ったら、原則として借金の督促も返済も一時ストップします。

なお、個人再生を依頼した後の手続きについては、その多くを弁護士に代理してもらうことができます。

弁護士に依頼した債務者(申立人)は以後、自分で手続きを進める必要は少なくなります。

※法的手続きの場合はご依頼者様自身で書類収集を行っていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。

3. 利息の引き直し計算・借金総額の確定

弁護士は、債権者から取り寄せた借金の取引履歴をもとに、利息制限法に基づく金利で利息を改めて計算する「引き直し計算」を行います。

これによって、借金総額が確定します。

引き直し計算の結果、利息を払いすぎていた場合は、過払い金の返還請求を行います。

過払い金の返還請求を行うことで、借金が相殺されてなくなることや、過払い金が戻ってくることもあります。

過払い金について詳しくは以下の記事をご参照ください。

4. 申立書類の作成

弁護士は、個人再生の申立てに向けて、申立人の収入や支出・家計、財産・資産などについて調査を行います。

その結果によって「小規模個人再生手続」か「給与所得者等再生手続」のどちらの手続きが適しているかを判断し、裁判所に提出する書類の準備・作成をします。

個人再生は原則として「小規模個人再生手続」で行われます。

個人再生の必要書類について詳しくは以下の記事をご参照ください。

5. 裁判所に個人再生の申立て

弁護士は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に再生手続開始申立書などの必要書類を提出し、個人再生の申立てをします。

弁護士への個人再生の依頼から裁判所への申立てにかかる期間は、 半年〜1年程度が目安です。

6. 再生手続の開始決定

申立書の内容などで問題がなければ、裁判所は申立てから約1ヶ月後に個人再生の手続きを開始する決定を下します。

個人再生の手続きが始まると、裁判所から債権者に対し、個人再生の手続きの「開始決定書」と、借金額を調査・確定する「債権届出書」が送付されます。

各債権者は、個人再生の手続の開始決定から約6週間以内に債権届出書を裁判所に提出します。

7. 再生計画案を作成して裁判所へ提出

弁護士は、申立人と協議したうえで再生計画案を作成して、手続開始決定から約3~4ヶ月程度で裁判所に提出します。

再生計画案に記載するおもな内容は以下のとおりです。

- 返済の開始時期

- 返済総額

- 返済方法

- 返済期間

- 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用について

8. 債権者による決議・意見聴取

「小規模個人再生手続」を利用する場合、再生計画案が法律上の要件を満たしていれば、裁判所から各債権者に再生計画書・議決書が送付され、書面決議が行われます。

債権者である金融機関や貸金業者は、再生計画について合意・不同意をすることができます。

「給与所得者等再生手続」の場合、債権者による決議は行われず意見聴取のみが行われます。

個人再生に反対する業者について詳しくは以下の記事をご参照ください。

9. 裁判所が認可・または不認可を決定

裁判所は、提出された再生計画案どおりに借金が返済される見込みがあるかどうかを判断し、再生計画の「認可」または「不認可」を決定します。

この決定は、裁判所に再生計画案を提出してから1〜3ヶ月が目安です。

認可決定となった約2週間後には、申立人の情報が国の機関紙といえる「官報」に掲載され、さらに2週間後に認可の決定が確定します。

10. 再生計画に沿って返済開始

再生計画が認可されたら、債務者から債権者への再生債権(残りの借金)の返済が、再生計画の認可決定が確定した翌月からスタートします。

個人再生の場合、返済期間は原則3年、最長5年となっています。

個人再生の流れについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生を行うには弁護士に依頼する

個人再生手続きは、借金を抱えた一般の方がご自身で行うことも可能です。

しかし手続きは、定められた期間内に的確に行う必要があり、決して容易ではありません。ご自身だけで日常の仕事を行いながら進めることは、負担が大きくおすすめできません。

そのため個人再生の手続きを行うには、弁護士に相談・依頼することが一般的といえます。

裁判所でも、個人再生を行う際には弁護士に相談・依頼することを推奨しています。

個人再生手続は、申立人が自分で主体的に手続を進めなければなりません。(中略)

決して安易な手続ではありませんから、申立を行う場合には、なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

少なくとも、個人再生手続、破産、任意整理など各種手続のうち、自分がどれを利用するのが適切なのかについては、是非弁護士に相談するのが妥当でしょう。

引用:裁判所「個人再生手続利用にあたって」から一部抜粋

弁護士に依頼すべき理由は、次のような点です。

- 法律に精通しているので適切なアドバイスが受けられる

- 個人再生の手続きをほぼすべて任せられる*

- 受任通知の送付で督促・返済が一時止まる

*法的手続きの場合はご依頼者様自身で書類収集を行っていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。

以下で詳しく解説します。

法律に精通しているので適切なアドバイスが受けられる

個人再生は、裁判所を介する法的な借金解決方法です。

一般の方がご自身で個人再生を行うこともできますが、手続きに戸惑ったりスムーズにいかないことも少なくないでしょう。

弁護士は法律の専門家であり、個人再生手続の経験も豊富なため、要所で的確なアドバイスが期待できます。

個人再生に限らず債務整理全般についての知識があるため、依頼者の収入や借金額、返済状況に合わせた最適な解決方法を提案してくれるはずです。

個人再生の手続きをほぼすべて任せられる

債務整理の中でも個人再生は手続きが複雑なため、要する期間も1年~1年半程度と長期にわたります。

しかし弁護士に個人再生の手続きを依頼すれば、ほぼすべての作業を代理してもらえます。

法的手続きの場合はご依頼者様自身で書類収集を行っていただく必要がありますが、ご自身ですべての作業を行うより負担が低減されるといえます。

受任通知の送付で督促・返済が一時止まる

弁護士は債務者から個人再生の依頼を引き受けると、債権者に対して債務者の代理人になったこと、個人再生を行う予定であることを伝える「受任通知」を送付します。

債権者が受任通知を受領すると、督促・返済が止まります。これは法律(貸金業法)で規定されているためです。

〈法律の条文(貸金業法)〉

(取立て行為の規制)

第21条

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは(中略)司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

これにより、個人再生手続が終了するまで督促や返済のプレッシャーから解放されるのです。

受任通知について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生について迷っている方は弁護士法人・響へ

弁護士法人・響では、個人再生を含む債務整理に関する相談を無料で受け付けています。

「個人再生をするべきか迷っている」「借金問題の解決に最適な方法を知りたい」などという方は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響にご相談いただければ、個人再生のメリット・デメリットや、返済が始まったあとの生活に関するアドバイスなどもていねいにお伝えいたします。

また借金や収入の額などから個人再生に限らず、適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。

※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。

ご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は債務整理を勧めることは当然ありませんので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人・響は、24時間365日受け付け、全国対応可能。相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

個人再生に失敗するケースはある?NG行為に注意

個人再生は失敗する場合もあります。

個人再生が失敗する可能性がある「NG行為」としては、次のようなことが挙げられます。

- 書類の内容が正確でない・虚偽の報告をする

- 書類の提出期限を守らない

- 特定の債権者にだけ返済する

- 返済を途中でやめる

- 新しく借入れをする

以下で詳しく解説します。

個人再生の失敗について詳しくは以下の記事をご参照ください。

書類の内容が正確でない・虚偽の報告をする

申立て時に提出する書類が、正確に記載されていなかったり、虚偽の内容を記載すると裁判所が申立て受理しない場合があります。

個人再生手続を行うには、再生手続開始申立書をはじめとした、さまざまな書類の提出が必要です。

その際に収入や財産、債権者などを正確に記載しないと、正確な再生計画案を立てられなくなるため、再生計画案の不認可につながるおそれがあります。

また債務者の財産状況を記載する「財産目録」に、故意に財産を記載しない場合には、財産を隠匿したとして「詐欺再生罪」と見なされ罰則を科される可能性もあります。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(詐欺再生罪)

第255条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(中略)

一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為

書類の修正は再生手続開始決定前まで可能ですので、記載漏れなどの不備がないように確認し、不備があったらすぐに修正をするようにしましょう。

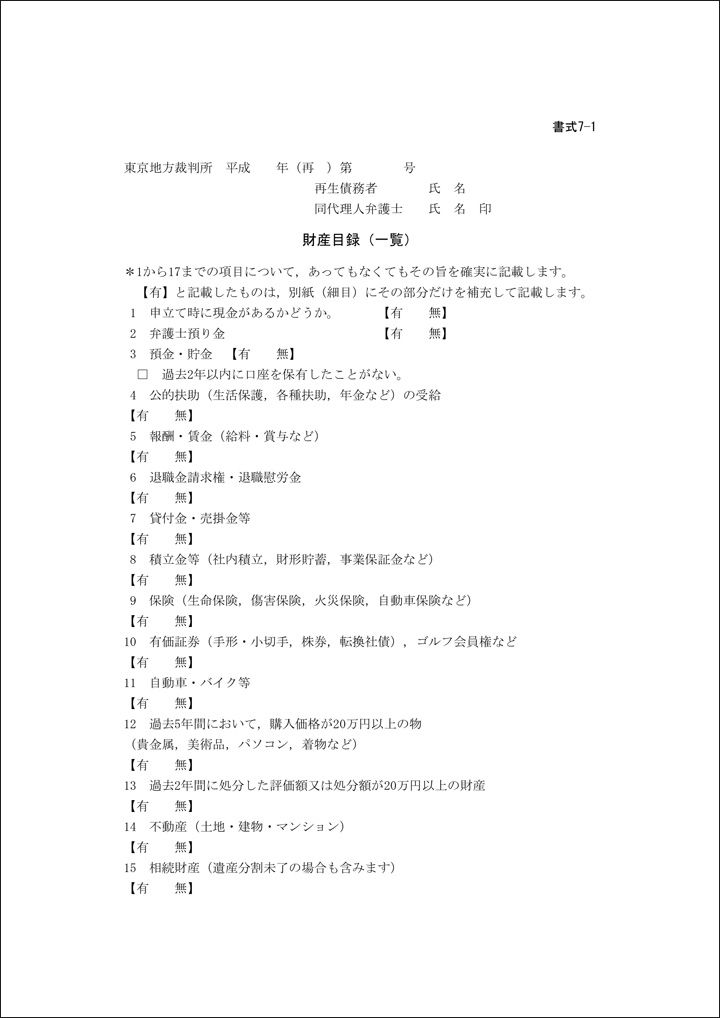

個人再生申立て時に提出する書類の一部を紹介します。

〈財産目録の書式例〉

※引用:日本弁護士連合会「個人再生手続参考書式(東京地裁モデル)」

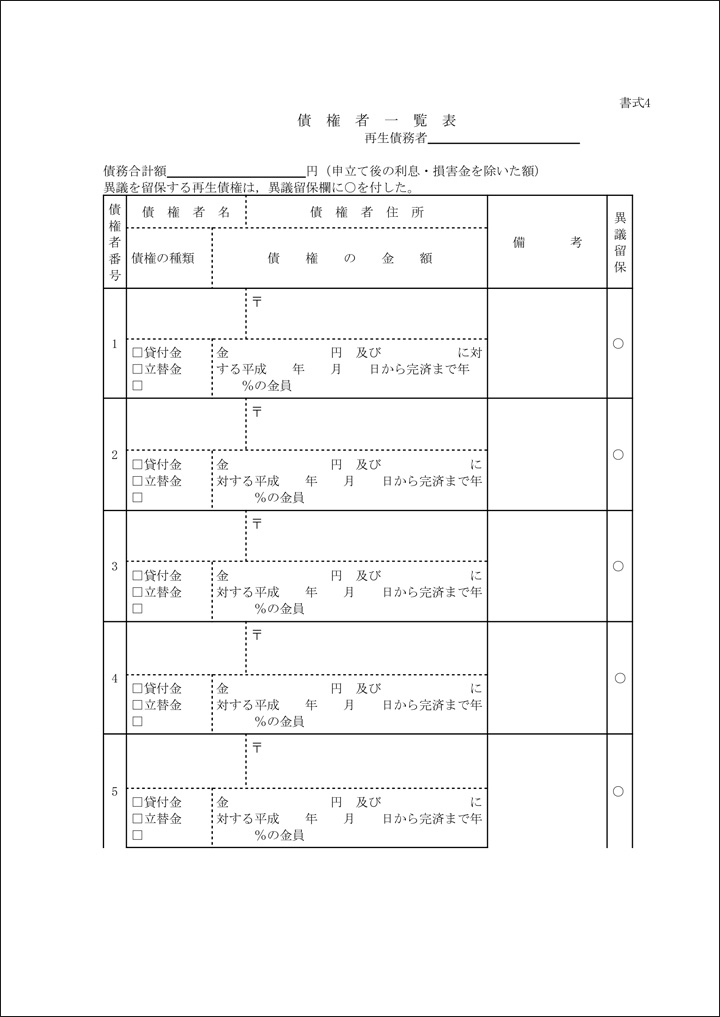

〈債権者一覧の書式例〉

※引用:日本弁護士連合会「個人再生手続参考書式(東京地裁モデル)」から抜粋

書類の提出期限を守らない

書類の提出期限を守らない場合も、個人再生が失敗する可能性があります。

裁判所では個人再生手続のスケジュールが決められているため、個人の都合で変更することは原則としてできません。

特に「再生計画案」の提出期限に遅れた場合は、法律(民事再生法)で「再生手続廃止の決定をしなければならない」と定められているため、再生手続が途中で廃止(中止)となってしまいます。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(再生計画認可前の手続廃止)

第191条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。

(中略)

二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。

特定の債権者にだけ返済する

個人再生の手続きを始めてから、特定の債権者に優先的に返済を行うと失敗につながる可能性があります。

特定の債権者にだけ返済する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、債権者平等の原則(前述)に反してしまうのです。

偏頗弁済を行うと債権者の利益に反すると判断されて、再生計画が不認可となってしまう可能性があります。

「親しい人だから」「日頃からお世話になっているから」といった理由で、一部の債権者だけに返済をすることは認められません。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(再生計画の認可又は不認可の決定)

第174条 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。

(中略)

四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

また、前述の清算価値保障の原則によって、偏頗弁済をした分も財産として清算価値に加えられてしまうため、弁済額に上乗せされます。

再生計画案は、弁済額を上乗せして作り直す必要があります。

偏頗弁済について詳しくは以下の記事をご参照ください。

返済を途中でやめる

再生計画が認可された後は、再生計画案どおりに返済をしていきます。

しかし途中で返済をやめたり、返済不能になってしまうと、債権者の申立てによって再生計画が取り消されることがあります。

再生計画が取り消されてしまうと、減額は無効となり当初の債務全額を返済することになります。

再生計画どおりの返済が困難になった場合には、裁判所に「再生計画の変更(リスケジュール)」を申し立てることで、再生計画の取り消しを回避できる可能性があります。

申立てが裁判所に認められた場合は、最大で2年の返済期限の延長が可能です。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(再生計画の変更)

第234条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。

新たな借入れをする

個人再生手続中に、キャッシングやローンなどの新たな借入れをすることも避けましょう。

新規借入れを行うと「再生計画どおりに遂行される見込みがない」として、再生計画の棄却または再生計画案の不認可につながるおそれがあるのです。

そもそも借金の返済の長期延滞があると、その時点でブラックリストに載っているため、新たな借入れは難しいといえるでしょう。

個人再生に失敗したらどうする?

前述したNG行為などが原因で、個人再生に失敗した場合でも、対処法があります。

おもな対処法は次の2つが考えられます。

- もう一度申立てを行う

- 自己破産を検討する

それぞれの方法について、詳しく解説します。

再度個人再生の申立てを行う

個人再生に回数の制限はないため、改めて申立てを行うことは可能です。

失敗した原因をしっかり確認して、問題点を改善したうえで再度申立てをしましょう。裁判所費用も再度納付することになります。

ただし過去7年以内に次の手続きを行っている場合は、注意が必要です。

●過去に個人再生(給与所得者等再生手続)を行い認可された

この場合は、給与所得者等再生手続の「再生計画認可決定(確定)」から7年間は、再び給与所得者等再生手続を申し立てることはできません。

前回が小規模個人再生手続だった場合や、再度申し立てるのが小規模個人再生手続の場合は、期間の制限はありません。

●過去に自己破産を行い免責許可された

この場合は、自己破産の「免責許可が決定(確定)」してから7年間は、給与所得者等再生手続を申し立てることはできません。

〈法律の条文(民事再生法)〉

(手続開始の要件等)

第239条

(前略)裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは(中略)再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

(中略)

二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に当該申述がされたこと。

イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

(中略)

ハ 破産法第252条第一項に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日

自己破産を検討する

個人再生で返済していくことが難しい場合には「自己破産」も選択肢として検討してみるとよいでしょう。

自己破産は、裁判所を介してほぼすべての返済を免除(免責)してもらう債務整理です。

個人再生は原則3年(最長5年間)の返済が続きますが、自己破産で免責許可となると返済の必要がなくなります。

そのため「収入額が低い」「収入が安定しない」などの事由で個人再生が不認可になってしまった場合は、自己破産であれば解決できる可能性があります。

ただし自己破産にも個人再生と同じデメリットがあり、さらに自己破産特有のデメリットもあります。

●個人再生と同じデメリット

- ブラックリストに載る

- 保証人が残債の一括請求をされる

- 官報に住所・氏名が載る

●自己破産特有のデメリット

- 持ち家や車などの高額財産は回収される

- 職業や資格に一部制限がかかる(破産手続期間中のみ)

- 引っ越しや海外渡航に許可が必要になる(破産手続期間中のみ)

自己破産を行う際には、あらかじめデメリットについて十分に理解しておきましょう。

自己破産のデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生以外の債務整理方法とは?

債務整理には、個人再生のほかに「自己破産」や「任意整理」があります。

自己破産や任意整理は、個人再生とは異なるメリット・デメリットがあります。

以下で、それぞれの方法を比較してわかりやすく解説します。

債務整理の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

少額の借金なら利息をカットする任意整理

「任意整理」は、債権者と返済について直接交渉し、和解を成立させることで借金を無理なく返済できるようにする方法です。

一般的にこれから払う利息(将来利息)を減額またはカットしてもらい、3〜5年程度で返済することになります。

原則として元金そのものは減額されないので、借金額が少ない場合に適した方法といえます。

- 借金額があまり多くない

- 利息がカットされれば3~5年で返済できる

- 車や持ち家を失いたくない

- 保証人を設定している借金がある など

また個人再生と比較して、デメリットが少ないことも特長です。

- ブラックリストに載る など

任意整理について詳しくは以下の記事をご参照ください。

任意整理と個人再生の違い=減額幅とデメリットの量

任意整理と個人再生の違いを比較してみました。

任意整理の減額幅は個人再生より少ないですが、デメリットは任意整理のほうが少ないことに注目してください。

| デメリット | 個人再生 | 任意整理 |

|---|---|---|

| 借金の減額 | 5分の1~10分の1程度に減額可 | 原則元金は減額できない |

| 持ち家の回収 | 住宅ローン特則の利用で回避可 | 住宅ローンを対象から外して回避可 |

| 自動車の処分 | 自動車ローンを完済していれば残せる | 自動車ローンを対象から外して回避可 |

| 手続きの期間 | 1年~1年半程度 | 3~6ヶ月程度 |

| 費用の総額 | 50~90万円程度 | 10〜20万円程度 |

| 周囲にバレる可能性 | バレる可能性もある | バレにくい |

| ブラックリストへの掲載 | 載る | 載る |

| ブラックリスト掲載期間 | 完済日から5年程度 官報公告日から7年程度 |

完済日から5年程度 |

| 保証人への影響 | 残債の一括返済を求められる | 対象から外して回避可 |

| 官報へ掲載 | 載る | 載らない |

任意整理は裁判所を通さず、債権者との直接交渉となります。そのため個人再生のような複雑な手続きはなく、3~6ヶ月程度の短期間で交渉を終えられる可能性があります。

また任意整理では、交渉をする債権者を選べるため、自動車ローンや保証人付きのローンを整理対象から外すなど、影響を調整できる点もメリットといえるでしょう。

そのほか「周囲にバレる可能性」でも、個人再生と任意整理では違いがあります。

任意整理は官報に名前や住所が掲載されないので周囲にバレにくいですが、個人再生では官報に名前や住所が掲載されてしまいます。

返済の見込みがまったくないなら自己破産

「自己破産」は、裁判所を介して借金の返済がほぼ免除(免責)になる方法です

他の債務整理は減額された債務の返済義務が残りますが、自己破産は返済の必要がなくなるため、生活保護を受給していたり、無収入の場合でも申立てが可能です。

- 借金額が多くて返済の見通しがない

- 収入がなくまったく返済ができない

- 生活保護を受給している など

また個人再生と比較して、デメリットが多いことも特長です。

- ブラックリストに載る

- 保証人が残債の一括請求をされる

- 官報に住所・氏名が載る

- 持ち家や車などの高額財産は回収される

- 職業や資格に一部制限がかかる(破産手続期間中のみ)

- 引っ越しや海外渡航に許可が必要になる(破産手続期間中のみ) など

自己破産について詳しくは以下の記事をご参照ください。

自己破産と個人再生の違い=デメリットの大きさ

自己破産と個人再生の違いを比較してみました。

自己破産の減額幅は個人再生より多いですが、デメリットは自己破産のほうが大きいことに注目してください。

| デメリット | 個人再生 | 自己破産 |

|---|---|---|

| 借金の減額 | 5分の1~10分の1程度に減額可 | ほぼ全額減額可 |

| 持ち家の回収 | 住宅ローン特則の利用で回避可 | 回収・処分される |

| 自動車の回収 | 自動車ローンを完済していれば残せる | 回収・処分される* |

| 手続きの期間 | 1年~1年半程度 | 6ヶ月~1年程度 |

| 費用の総額 | 50万~90万円程度 | 50〜130万円程度 |

| 周囲にバレる可能性 | バレる可能性もある | バレる可能性もある |

| ブラックリストへの掲載 | 載る | 載る |

| ブラックリスト掲載期間 | 完済日から5年程度 官報公告日から7年程度 |

免責許可確定から5年程度 官報公告日から7年程度 |

| 保証人への影響 | 残債の一括返済を求められる | 残債の一括返済を求められる |

| 官報への掲載 | 載る | 載る |

*20万円以上の価値がある場合

-

個人再生すべきか無料相談する

- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも