- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

「遅延損害金(ちえんそんがいきん)」とは、借金などを滞納した場合に発生する損害賠償金です。

利息分の金額に対しても加算されるため、通常の返済時より返済総額が多くなるリスクがあります。

遅延損害金の上限利率は20%・14.6%・3%の3種類が存在していますが、これは利用方法によって異なるため、しっかり理解しておかないと想定外の請求が届くかもしれません。

この記事では、遅延損害金の上限利率や、利用方法ごとの計算のしかたについて詳しく解説します。また、遅延損害金が払えない場合の免除(対処法)についても、紹介します。

すでに遅延損害金が発生して返済が難しい状況なら、弁護士法人・響にご相談ください。借金問題のご相談を24時間365日無料で受け付けています。

弁護士法人・響にご依頼いただくと即日~1週間で「受任通知」を送付して、返済や督促を止めることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ

目次

「いきなり弁護士に相談するべきか迷う…」そんな方は、弁護士法人・響が運営する借金減額診断で、実際に借金を減らせるか診断してみましょう。いますぐ無料・匿名で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】借金減額診断を試してみる

※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

遅延損害金とは滞納に対する損害賠償金

「遅延損害金(ちえんそんがいきん)」とは、借金などを滞納した場合に発生する損害賠償金です。

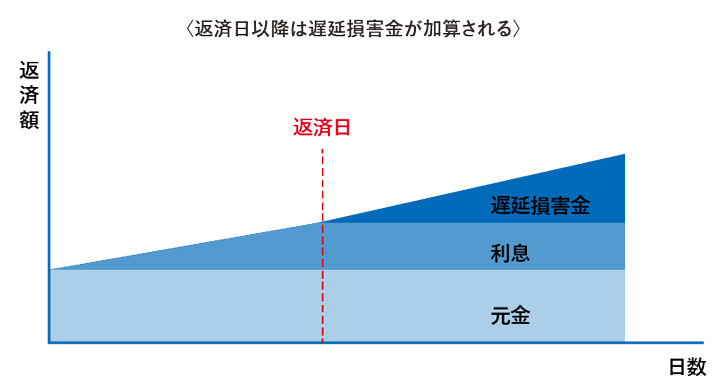

通常の利息とは別に、返済期日を1日でも過ぎると滞納した元金(返済額+未払い利息)に対して規定の利率が加算されます。

遅延損害金は利息分の金額に対しても加算されるため、通常の返済時より返済総額が多くなるリスクがあります。

また遅延損害金と似た言葉に「延滞金」や「利息」があります。これらは意味が異なるため、混同しないように注意しましょう。

- 延滞金:公債権(税金や下水道料金など)の支払期限を守らなかったことに対する損害賠償金

- 利息:金銭を借りたことに対して債務者(お金を借りた側)が支払う対価

借金の利息については、下記記事で詳しく解説しています。

【利用方法別・会社別に紹介】遅延損害金の上限利率は20%・14.6%・3%の3種類

遅延損害金の上限利率は、大きく分けて次の3種類が存在します。

*2024年5月現在

消費者金融や金融機関から借入れや、クレジットカードの「キャッシング利用分」の遅延損害金の上限金利は20.0%です。

クレジットカードのショッピング利用分は、さらに「一括払い・リボ払い」と「分割払い・ボーナス一括払い」で上限金利が異なる点に注意が必要です。

| 利用種別 | 適用される法律 | 遅延損害金の上限金利 | |

|---|---|---|---|

| 消費者金融・金融機関からの借入れ | 利息制限法 | 年20.0% | |

| クレジットカード | キャッシング利用分 | 利息制限法 | 年20.0% |

| ショッピング利用分 ・一括払い ・リボ払い |

消費者契約法 | 年14.6% | |

| ショッピング利用分 ・2回払い ・分割払い ・ボーナス一括払い |

割賦販売法 | 年3.0%(法定利率)*1 *2 | |

*1 2024年5月現在。法定利率は変動します。

*2 「滞納分×年14.6%」もしくは「残金全額×法定利率」の低い額というケースもあり

以下で詳しく解説します。

消費者金融やクレジットカードのキャッシング上限利率は20%

「借入れ(お金を借りること)」の遅延損害金の上限利率は、年20.0%となります。

- 消費者金融からの借金

- 銀行カードローンによる借金

- クレジットカードのキャッシング など

借入れ時の遅延損害金の上限利率は「利息制限法」で規定されています。

利息制限法第4条では、遅延損害金の利率は「借入れ上限利率の1.46倍」となっています。借入れ上限利率を元に算出すると、次のようになります。

| 借入額 | 借入れ上限利率 | 遅延損害金上限利率 |

|---|---|---|

| 10万円未満 | 年20.0% | 年29.2% |

| 10万円以上100万円未満 | 年18.0% | 年26.28% |

| 100万円以上 | 年15.0% | 年21.9% |

一方で利息制限法第7条では「利率20.0%を超える部分は無効」と定めています。そのため遅延損害金の上限金利は、実質年20.0%となります。

利息制限法については下記記事で詳しく解説しています。

JCBなどクレジットカードのキャッシングも上限は20%

前述のとおり、クレジットカードのキャッシング(借入れ)時の遅延損害金の利率は、ショッピング(買い物)利用時の利率とは異なる点に注意が必要です。

一般的なクレジットカードでは、利息制限法の上限利率である年20.0%に設定されていることが多いといえます。

おもなクレジットカードの、キャッシング利用分の遅延損害金利率を紹介します。

| クレジットカード名 | 遅延損害金利率 |

|---|---|

| JCBカード | 年20.0% |

| セゾンカード | 融資利率の1.46倍の年率 ただし年20.0%が上限 |

| 三井住友カード | 年20.0% |

| PayPayカード | 年20.0% |

| 楽天カード | 年20.0% |

※参考: JCB会員規約(個人用)・ セゾンカード規約・ 三井住友カード会員規約(個人会員用)・ PayPayカード利用規約・ 楽天カード会員規約

ショッピング利用分の遅延損害金の上限利率は、以下で解説します。

クレジットカードのショッピング一括払い・リボ払いの上限利率は14.6%

クレジットカードのショッピング(買い物)分のうち、「一括払い」「リボ払い」の遅延損害金の上限利率は年14.6%です。

クレジットカードの一括払い・リボ払いは「消費者契約法」が適用されるためです。

法律の条文(消費者契約法)

第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

(中略)

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(中略)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し(中略)支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの

PayPayカードなどのショッピング上限利率は14.6%

おもなクレジットカードの、ショッピング利用分(一括払い・リボ払い)の遅延損害金利率を紹介します。

| クレジットカード名 | 遅延損害金利率 |

|---|---|

| JCBカード | 年14.6% |

| セゾンカード | 年14.6% |

| 三井住友カード | 年14.6% |

| PayPayカード | 年14.6% |

| 楽天カード | 年14.6% |

※参考:JCB会員規約(個人用)・セゾンカード規約・三井住友カード会員規約(個人会員用)・PayPayカード利用規約・楽天カード会員規約

PayPayカード滞納のリスクについては下記記事で詳しく解説しています。

分割払い・ボーナス一括払いの上限利率は3%(法定利率)

クレジットカードのショッピング(買い物)分のうち「2回払い」「分割払い」「ボーナス一回払い」「スキップ払い」の遅延損害金の上限利率は「法定利率」の年3.0%です。

クレジットカードの2回以上の分割払いやボーナス一括払いなどは「割賦販売法」が適用されるためです。

法律の条文(割賦販売法)

第6条 2 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

※引用:e-GOV法令検索「割賦販売法」

| クレジットカード名 | 遅延損害金利率 |

|---|---|

| JCBカード | 支払元金に年14.6%を乗じた額。ただし残元金に法定利率を乗じた額を超えない額 |

| セゾンカード | 3%(法定利率)* |

| 三井住友カード | 3%(法定利率)* |

| PayPayカード | 当該支払金に年14.6%を乗じた額と残金全額に法定利率を乗じた額の低い額 |

| 楽天カード | 当該支払金に年14.6%を乗じた額もしくは残金全額に法定利率を乗じた額の低い額 |

※参考:JCB会員規約(個人用)・セゾンカード規約・三井住友カード会員規約(個人会員用)・PayPayカードhttps://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_kojin.jsp利用規約・楽天カード会員規約

*2024年5月現在。法定利率は変動します。

法定利率については下記記事で詳しく解説しています。

個人間の借金も3%の法定利息が適用になる

個人間の借金など、当事者間で契約がない(遅延損害金の利率を決めていない)場合には「法定利率」が適用されます。

民法第419条1項には、金銭債務の不履行があった場合の損害賠償の金額(遅延損害金の額)は法定利率によって定めると規定があります。

法定利率とは法律によって定められた利率のことで、2020年に改正された民法では3.0%*と規定されています(民法第404条2項)。

*2024年5月現在

なお個人間の借金でも、契約を取り交わしている場合は利息制限法が適用され、上限利率は20.0%となります。

個人間の借金については下記記事で詳しく解説しています。

2020年民法改正で法定利率は5%から3%へ変更に

法定利率は2020年3月まで5.0%でしたが、2020年4月に改正民法が施行され3.0%へと変更されています。

そのため2020年4月以降の遅延損害金の法定利率は、3.0%が適用されます。

- 2020年3月31日以前に滞納が発生した分:5.0%

- 2020年4月1日以降に滞納が発生した分:3.0%

また法定利率は、固定金利制から変動金利制に変わり、3年ごとに見直されます。

市場の金利の状況などにより、今後法定利率が3.0%から変更される可能性もあります。

民法改正の変更点については下記記事で詳しく解説しています。

遅延損害金の計算方法を解説

遅延損害金の額は、遅延損害金の利率や滞納日数、滞納額(返済が遅れている金額)によって計算できます。

具体的な計算式は、次のとおりです

元金(円)×遅延損害金利率(%)÷ 365(日) × 遅延日数(日)

この場合の元金とは、滞納してる金額になります。分割払いやリボ払いの場合は「返済が間に合わなかった分」を元金として計算します。

以下で、具体的に解説していきます。

消費者金融からの借入れやキャッシングの場合

消費者金融からの借入れや、キャッシング(キャッシングリボ)の遅延損害金の計算例を紹介します。

- 毎月の返済額:5万円

- 遅延損害金利率:年20%

- 滞納日数:3ヶ月(90日)

| 滞納日数 | 計算式 | 遅延損害金額 |

|---|---|---|

| 30日目 | 5万円×20%÷365日×30 | 821円 |

| 60日目 | 10万円×20%÷365日×30+821円 | 2,464円 |

| 90日目 | 15万円×20%÷365日×30+2,464円 | 4,923円 |

※概算のため利率や金額を保証するものではありません。実際には借入れ利息も加算されます。

滞納期間が長くなると元金が増えることになり、さらに前月分の遅延損害金も加算されていくため、返済総額が加速度的に増えていってしまうのです。

クレジットカードのショッピング(一括払い)の場合

クレジットカードのショッピング(一括払い)利用分の、遅延損害金の計算例を紹介します。

- 利用額:5万円

- 遅延損害金利率:年14.6%

- 滞納日数:3ヶ月(90日)

| 滞納日数 | 計算式 | 遅延損害金額 |

|---|---|---|

| 30日目 | 5万円×14.6%÷365日×30 | 600円 |

| 60日目 | 5万円×14.6%÷365日×60 | 1,200円 |

| 90日目 | 5万円×14.6%÷365日×90 | 1,800円 |

※概算のため利率や金額を保証するものではありません。

ショッピング(一括払い)の場合は、追加利用をしない限り元金は増えませんが、滞納期間が長くなるとやはり返済総額が増えていきます。

クレジットカードの分割払いの場合

クレジットカードのショッピング分割払い利用分の、遅延損害金の計算例を紹介します。

- 毎月の返済額:5万円

- 遅延損害金利率:年3.0%(法定利率)

- 滞納日数:3ヶ月(90日)

| 滞納日数 | 計算式 | 遅延損害金額 |

|---|---|---|

| 30日目 | 5万円×3.0%÷365日×30 | 123円 |

| 60日目 | 5万円×3.0%÷365日×30+123円 | 246円 |

| 90日目 | 5万円×3.0%÷365日×30+246円 | 369円 |

※概算のため利率や金額を保証するものではありません。実際には分割手数料も加算されます。

なお滞納期間が長期におよび、貸金業者の定める「期限の利益」を喪失した場合は、残金全額に遅延損害金が加算されることになるため、注意が必要です。

用語集

期限の利益とは?

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済)を履行しなくてよいとする債務者側の利益です。期限の利益を喪失すると、債権者から一括返済を求められます。

用語集

期限の利益とは?

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済)を履行しなくてよいとする債務者側の利益です。期限の利益を喪失すると、債権者から一括返済を求められます。

期限の利益については下記記事で詳しく解説しています。

シミュレーションツールを使うと簡単に計算できる

前述のような遅延損害金の計算を簡単に行うには、以下で紹介する「借金返済シミュレーションツール」を利用するといいでしょう。

本来は借金の返済総額や、返済期間を計算するためのツールですが、遅延損害金の計算にも利用できます。

毎月いくら返済するか?

いつ返済が終わるか?

月々ずつ返済すれば、ご希望ので完済できます。

- 返済総額

- 利息総額

- 借入金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 借入金利(年率) ・・・・・・・・・・・・・・

- 返済月数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- ※本シミュレーションにより試算されるご返済額等はあくまでも目安であり、実際にご利用いただく際は、お借入日、金額、ご返済期間、金利等の条件により、本試算結果とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

- ※本シミュレーションでは元利均等返済方式を採用しております。

「返済が難しい…」という方は、弁護士に相談しましょう。弁護士法人・響は借金問題全般の相談を受けつけており、何度でも無料です。

弁護士法人・響に無料相談 5年以内に返済できない借金は危険?一般的に借金の返済期間は5年以内が目安とされています。

というのも15%程度の金利で5年以上返済を続けると、利息が元金の50%を超えるから。

(金利15%の借金100万を5年で返済する場合、利息が58万円)

借入額の1.5倍以上を支払う状態は返済困難と言えるため、弁護士へ相談するとよいでしょう。

利息と元金の割合

債務整理の手続きをとることで、借金の利息を減額できる可能性があります。

借金減額シミュレーターを利用すれば、無料・匿名で借金を減らせるか診断できるため、お気軽にご利用ください。

月々ずつ返済すると、で完済できます。

- 返済総額

- 利息総額

- 借入金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 借入金利(年率) ・・・・・・・・・・・・・・

- 月々の返済希望金額 ・・・・・・・・・・・・・

- ※本シミュレーションにより試算されるご返済額等はあくまでも目安であり、実際にご利用いただく際は、お借入日、金額、ご返済期間、金利等の条件により、本試算結果とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

- ※本シミュレーションでは元利均等返済方式を採用しております。

「返済が難しい…」という方は、弁護士に相談しましょう。弁護士法人・響は借金問題全般の相談を受けつけており、何度でも無料です。

弁護士法人・響に無料相談 5年以内に返済できない借金は危険?一般的に借金の返済期間は5年以内が目安とされています。

というのも15%程度の金利で5年以上返済を続けると、利息が元金の50%を超えるから。

(金利15%の借金100万を5年で返済する場合、利息が58万円)

借入額の1.5倍以上を支払う状態は返済困難と言えるため、弁護士へ相談するとよいでしょう。

利息と元金の割合

債務整理の手続きをとることで、借金の利息を減額できる可能性があります。

借金減額シミュレーターを利用すれば、無料・匿名で借金を減らせるか診断できるため、お気軽にご利用ください。

遅延損害金を計算するためには、次のように入力して「シミュレーションする」を押すだけです。

- 借入金額:滞納している元金を入力

- 金利(年率):遅延損害金の利率を入力

- 希望の返済月数:滞納している期間を入力

「利息総額」に表示された金額が、遅延損害金の目安になります。

なお詳細な計算方法は、前述した「遅延損害金の計算方法を解説」も併せて参考にしてください。

※シミュレーションツールで計算される金額は目安であり、実際のものとは異なる場合があります。

遅延損害金の滞納を続けた場合のリスク

遅延損害金を支払わずに滞納を続けると、次のようなリスクがあります。

- 返済総額が増え続ける

- ブラックリストに載って新規借入れができなくなる

- 残額を一括請求される

- 裁判所から支払督促や訴状が送られてくる

- 財産が差押えになる可能性もある

滞納を続けた場合のリスクについて、以下で詳しく解説します。

返済総額が増え続ける

前述したように、遅延損害金を滞納していると返済総額が大きく膨らんでいいきます。

特に消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングは、遅延損害金の利率も高いため注意しなければなりません。

滞納が長期に渡っている場合は、遅延損害金を含めた返済総額を確認しましょう。

ブラックリストに載って新規借入れができなくなる

滞納期間が2ヶ月を超えると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。

用語集

信用情報機関とは?

個人の信用情報(契約内容や支払い状況)を保存・管理し、必要に応じて提供する機関です。

用語集

信用情報機関とは?

個人の信用情報(契約内容や支払い状況)を保存・管理し、必要に応じて提供する機関です。信用情報機関は次の3つがあります。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリストに載っている期間中は、金融機関に「返済能力に問題がある」と判断され、次のような影響を受けます。

- クレジットカードやローンなどの新規契約ができない

- 契約中のクレジットカードが強制解約になる

- 賃貸住宅の契約ができない場合がある

- 携帯電話端末の分割購入ができない場合がある

- ローンや奨学金などの保証人になれない

滞納によりブラックリストに載った場合は、完済から5年程度経過するまで、抹消されません。つまり5年間は、クレジットカードやローンなどの利用が制限されるのです。

当然ですが「返済のために新たな借入をする」こともできません。

ブラックリストについては下記記事で詳しく解説しています。

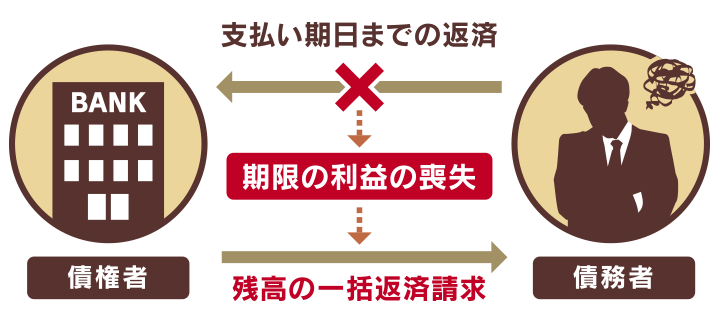

残額を一括請求される

滞納期間が2〜3ヶ月に及ぶと、債権者(お金を貸した側)から、遅延損害金を含めた借金残額を一括請求される可能性があります。

これは債権者との契約により「期限の利益」を喪失するためです。

用語集

期限の利益とは?

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済など)を履行しなくてよいとする債務者側の権利。

用語集

期限の利益とは?

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済など)を履行しなくてよいとする債務者側の権利。

債務者は期限の利益を喪失すると、債権者から一括返済を求められたときに断ることができないのです。

前述のとおり、この段階ではブラックリストに載っているため、新たな借入れによって残額を支払うことはできません。

一括請求については下記記事で詳しく解説しています。

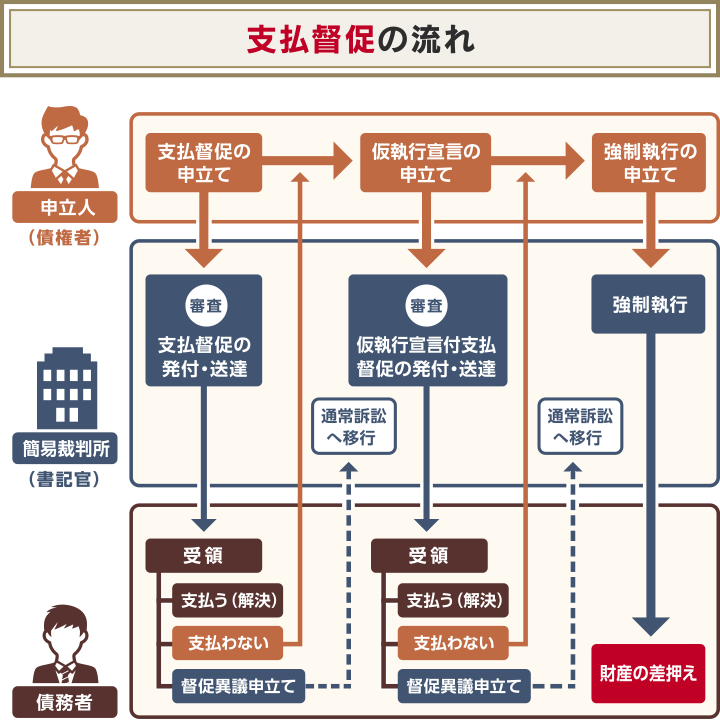

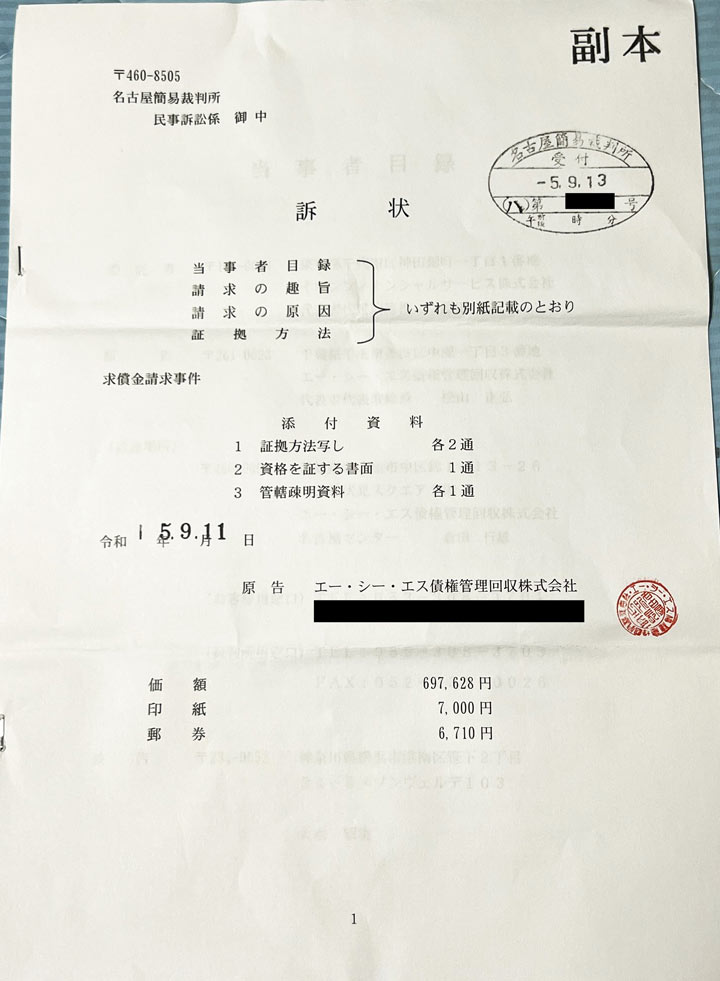

裁判所から支払督促や訴状が送られてくる

さらに借金の滞納を続けていると、裁判所から「支払督促」や「訴状」が送られてくる場合があります。

用語集

支払督促とは?

債権者の申立てにより、債務者に対して簡易裁判所が金銭の返済を命じる法的な手続きです。

用語集

支払督促とは?

債権者の申立てにより、債務者に対して簡易裁判所が金銭の返済を命じる法的な手続きです。

支払督促は、裁判所が債務者へ金銭の支払いを命じる書面です。支払督促が届いた時点で支払いができれば解決となり問題はありません。

支払いができない場合は、裁判所へ異議申立書を提出するなどの対処をしないと、強制執行による財産の差押えになる可能性があるため、事態は深刻です。

「訴状」が届いた場合は、さらに早急に対応する必要があります。

用語集

訴状とは?

債権者が訴訟(裁判)を申立て、裁判が開始されたことを知らせる法的な書類です。

用語集

訴状とは?

債権者が訴訟(裁判)を申立て、裁判が開始されたことを知らせる法的な書類です。

訴状が届いた場合は、期日までに「答弁書」を裁判所へ返送し、さらに指定された出頭期日に裁判所へ出廷する必要があります。

〈借金滞納のために債権者から届いた訴状〉

答弁書を返送しなかったり、期日に裁判所へ出廷しないと、欠席判決となり債権者の主張が認められる判決となる可能性が高いといえます。

支払督促については下記記事で詳しく解説しています。

強制執行により財産が差押えになる可能性もある

支払督促に対して異議申立てを行わず、放置してしまうと、最終的に強制執行による財産の差押えが行われる可能性があります。

差押えの対象となるのは、おもに次のような財産です。

- 手取り給与の4分の1、手取りが44万円を超えるときは33万円を超過した分

- 一定以上の現金、預貯金、生命保険

- 自動車、バイク、貴金属、骨とう品

- 土地、建物などの不動産 など

特に給与は、差押えになりやすいといえます。差押えの際に裁判所から勤務先に通知されるため、差押えの事実を勤務先に知られることになります。

差押えについては下記記事で詳しく解説しています。

遅延損害金を免除してもらう方法はある?

遅延損害金をすぐに払えない場合でも、免除してもらうことはほとんど期待できません。

しかし借入先の金融機関や貸金業者に相談することで、返済方法を緩和してもらえる可能性もあります。

どうしても返済が難しい場合は「任意整理」をして、返済額を減額してもらう方法もあります。「任意整理」は債務整理の一つで、借入先と直接交渉しておもに将来利息をカットしてもらう方法です。

なお、債務整理のなかでも「個人再生」「自己破産」は、遅延損害金を含めた借金を減額もしくは免除にすることが可能です。

しかし個人再生・自己破産にはデメリットも大きいため、任意整理でも解決できない場合に検討するとよいでしょう。

以下で詳しく解説します。

借入先の金融機関や貸金業者の窓口に相談する

借入先の金融機関や貸金業者に「遅延損害金の支払いが難しい」旨を相談しましょう。

返済する意思を示すことで、遅延損害金の軽減に応じてもらえる可能性もあります。

そもそも遅延損害金の支払い義務は法律によって定められているわけでなく、借入先と本人の合意(契約)によるものです。

そのため、遅延損害金の請求は、借入先である債権者に委ねられているのです。

全額の返済が難しい場合は「最低返済額」のみの返済に応じてくれる場合もあります。

用語集

最低返済額とは?

毎月必ず返済すべき最低限の金額のこと。 金額は金融機関や貸金業者によって異なるが、一般的には、借入残高の2.0~5.0%程度となることが多い。

用語集

最低返済額とは?

毎月必ず返済すべき最低限の金額のこと。 金額は金融機関や貸金業者によって異なるが、一般的には、借入残高の2.0~5.0%程度となることが多い。

ただし最低返済額は利息のみの返済になることが多く、元金は減りません。

元金が減らなければ返済期間が延び、結果的に利息を含めた支払総額が増える可能性もあるので、注意が必要です。

任意整理をして将来利息をカットしてもらう

毎月の返済の負担が大きく、遅延損害金の支払いが厳しいという状況であれば「任意整理」も検討してみましょう。

任意整理は、債権者と直接交渉を行うことで、おもに利息(将来利息)をカットしてもらう借金解決のための正当な方法です。交渉によっては遅延損害金もカットできる可能性があります。

減額した残債は、3~5年程度で分割返済していくことになります。一定の収入があり、返済する意思があれば、有効な解決策となるでしょう。

一方で、任意整理にはデメリットもあります。

| メリット | ・債務整理の対象を選べる ・周囲に知られるリスクが低い ・保証人に迷惑がかかることを避けられる |

|---|---|

| デメリット | ・借金の元金は減額されず、返済を続ける必要がある ・ブラックリストに載る |

おもなデメリットはブラックリストに載ることですが、2ヶ月以上滞納をしている時点ですでにブラックリストに載っているため、あまり深刻なデメリットとはいえないでしょう。

任意整理については下記記事で詳しく解説しています。

個人再生・自己破産なら免除にできるがデメリットも多い

任意整理でも借金の返済が難しい場合は、「個人再生」や「自己破産」を検討する必要があるでしょう。

- 個人再生とは

- 裁判所に借金の返済不能を申し立て、再生計画を認めてもらうことで、借金を1/5〜1/10程度(最低100万円)まで減額してもらう手続きです。

| メリット | ・持ち家を残せる可能性がある |

|---|---|

| デメリット | ・借金は減額されるが、免除にはならない ・ブラックリスト・官報に載る ・保証人や連帯保証人に請求がいく |

個人再生をすると、ブラックリストだけでなく「官報」という国の機関紙にも掲載されてしまいます。

個人再生については下記記事で詳しく解説しています。

- 自己破産とは

- 裁判所の許可を得ることで、一部を除き借金の返済義務を免除になる手続きです。

| メリット | ・ほぼすべての返済義務が免責される |

|---|---|

| デメリット | ・ブラックリスト・官報に載る ・保証人や連帯保証人に請求がいく ・持ち家や車などの財産が回収される ・一部の資格や職業が制限される |

自己破産をすると、持ち家や車などの財産を回収・処分されるなどのデメリットがあります。

個人再生や自己破産は、任意整理と比べて、借金問題を根本的に解決できる可能性が高いといえます。

その反面、デメリットも大きいため、利用は慎重に検討する必要があります。

どの債務整理を利用すべきか迷う場合は、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。

自己破産については下記記事で詳しく解説しています。

滞納期間が5年を超えていれば時効の可能性も

借金の時効(消滅時効といいます)の期間が経過していれば、「時効の援用」手続きをすることで、借金の返済義務がなくなります。

消滅時効の期間は借入先の業態によって異なりますが、消費者金融の場合は原則5年です。

- 消費者金融・銀行など:5年

- 信用金庫・住宅金融公庫・奨学金など:10年

※2020年3月31日以前の借入れの場合

時効期間の起算日(カウントを始める日)は、借金の「返済期日」または「最終返済日」の翌日です。

消費者金融などから借入れをして、最終返済日の翌日から5年以上が経過していれば、消滅時効が成立する可能性があります。

なお民法改正後(2020年4月1日以降の借入れ)については、業態に関わらず次のうち早いタイミングの時効期間が適用されます。

- 債権者が借金の請求権を行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年

- 債権者が借金の請求権を行使できるとき(客観的起算点)から10年

※参考:法務省「民法(債権法)改正」

時効の援用を行う際は「時効援用通知書」という書類を作成し、内容証明郵便で債権者に郵送することが一般的です。

しかし実際には、時効の成立は難しいといえます。借入先である債権者は、時効の成立を阻止するための措置(時効の更新など)をとるケースが多いためです。

そのため時効成立を狙って、遅延損害金の支払いを放置することはおすすめできません。

時効の条件や援用手続きについては下記記事で詳しく解説しています。

借金の返済が難しい場合は弁護士法人・響へ

すでに遅延損害金が発生して借金の返済が難しい状況なら、弁護士法人・響にご相談ください。

現在の借入れ状況や収入、財産状況などをお伺いして、債務整理をはじめとした適切な解決方法をご提案します。

弁護士法人・響に依頼いただくと、債権者に対して即日~1週間程度で「受任通知」を発送して、返済や督促を止めることが可能です。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ

【独自調査】遅延損害金が減額・免除されたケースを紹介

ここでは当メディアの独自調査による、遅延損害金が減額・免除された実例を紹介します。

遅延損害金が支払えなくなった理由や、減額・免除してもらった方法について、具体的にお伺いしていますので、参考にしてください。

病気の診断書を提出して交渉(40代男性)

| 【借入総額】 | 300〜400万円 |

|---|---|

| 【支払えなくなった理由】 | 病気で働けなくなった |

| 【免除してもらった方法】 | 入院中であることと、治療を行っていることをすべて話し、入院中であることの証明として、病院の診療明細書と、領収書を提示しました。 諦め半分でしたが、その業者が特例として、退院して、働けるようになったらと、遅延損害金に関しては免除していただきました。 非常にありがたかったです。その後、職場復帰してしっかりと支払いました。 |

任意整理で免除してもらった(20代男性)

| 【借入総額】 | 100〜200万円 |

|---|---|

| 【支払えなくなった理由】 | 失業した |

| 【免除してもらった方法】 | 任意整理をするとブラックリストに載ってしまうとのことで、最初は自分から返済の期間を借入先に伝えましたが、却下されました。 仕方なく家族に任意整理の手続きなどを教えてもらい、遅延損害金の免除などをしていただきました。今は完済しております。 |

債権者から2万円に減額すると提案された(30代男性)

| 【借入総額】 | 100〜200万円 |

|---|---|

| 【支払えなくなった理由】 | 返済するのを忘れていた |

| 【免除してもらった方法】 | 督促の電話があった際に、払うことができなかったのではなく、単純に返済するのを忘れていたことを話しました。 相手方から本来は数十万円の遅延損害金が発生するところ、2万円くらいに減額するから支払えないか、という提案をいただきました。 遅延損害金はゼロにはなりませんでしたが、2万円程度に抑えられたので良かったです。 |

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ