- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

「時効が成立したら、連帯保証人の返済義務はなくなるの?」

連帯保証人の返済義務(連帯保証債務)も、以下の条件を満たすことで、原則として消滅します。

- 主債務者の最終返済日から5年以上が経過している

- 時効の援用手続を行っている

ただし、連帯保証債務は主債務の影響を受けるため、仮に主債務者が「時効の更新」に当たる行為をしてしまうと、連帯保証人の行為とは無関係に、消滅時効が不成立となります。

この記事では、連帯保証債務における消滅時効の成立条件や、連帯保証人が時効援用を行う際の注意点などを解説します。

連帯保証人の立場で借金を解決したい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。消滅時効が成立するか判断いたします。また、成立が難しい場合も、現況を踏まえて別の解決方法を提案させていただきます。

-

借金の時効成立について

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

連帯保証人も借金の時効援用はできる

連帯保証人も主債務者と同じように、時効を主張(正確には消滅時効の援用)することができます。

(時効の援用)

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(引用元:民法)

援用手続とは、債権者(お金を貸した側)に対して、債務者(お金を借りた側)が「時効を迎えたので返済義務はありません」という旨を通達することをいいます。

時効援用により、消滅時効が成立すれば、原則として連帯保証人の返済義務はなくなります(民法第166条)。

消滅時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、連帯保証人が時効援用できる債務は、以下の2つに分けられます。

- 主債務:主債務者(借金をした本人)の債務

- 連帯保証債務:連帯保証人の債務

連帯保証人の時効を成立させる条件

連帯保証債務の消滅時効が成立するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

- 主債務者の最終返済日から5年以上が経過している

- 時効の更新(中断)事由がない

- 時効の援用手続を行っている

以下で具体的に解説します。

主債務者の最終返済日から5年以上が経過している

まず、主債務者の「返済期日」または「最終返済日」から5年以上が経過している必要があります。

なぜ、「主債務者」を軸にしているかというと、連帯保証債務の時効が、主債務の時効の影響を受けるためです(詳しくは後述)。

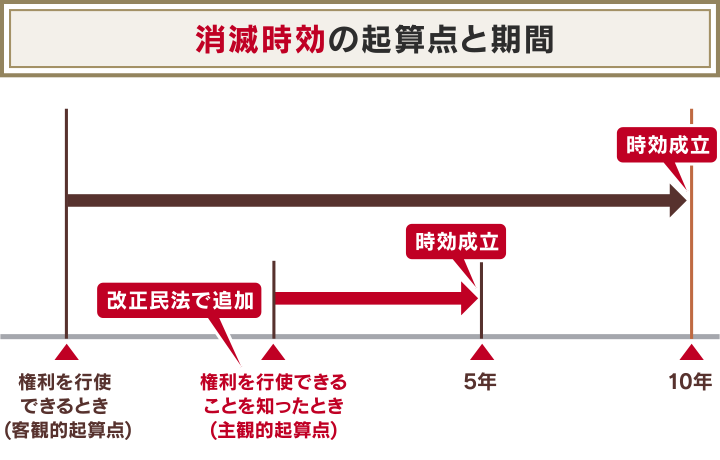

消滅時効の期間は一般的に、借金をしたタイミング(2020年4月の民法改正の前か後か)や、借入先(借金)の業態によって異なります。

| 借入先(借金)の業態 | 消滅時効の期間 | |

|---|---|---|

| 民法改正前 (2020年3月31日以前) |

民法改正後 (2020年4月1日以降) |

|

| ・貸金業者(消費者金融など) ・銀行 |

5年 | 主観的起算点から5年 または 客観的起算点から10年 |

| ・信用金庫 ・住宅金融公庫の住宅ローン ・信用保証協会の求償権 ・親族や友人など個人間の借金 ・奨学金 |

10年 | |

(参考:法務省「民法(債権法)改正」)

民法改正後(2020年4月1日以降)の借金については、以下のうち、早いタイミングの時効期間が適用されます。

- 債権者が借金の請求権を行使できることを知ったとき(主観的起算点)

- 債権者が借金の請求権を行使できるとき(客観的起算点)

「請求権を行使できることを知ったとき」とは、返済期日が到来し、債権者が返済の請求ができるようになった翌日を指します。

たとえば、銀行や貸金業者は基本的に、契約締結日に返済期日について合意を取っているため、利用者に請求できるタイミングを知っています。

それゆえ、主観的起算点が適用され、消滅時効の期間は5年となります。

一方で、信用保証協会の求償権(信用保証協会が主債務者に代わって返済した際に生じる権利)の時効期間は、ケースによって異なります。

信用保証協会は公的機関であるため、求償権の時効期間は原則として10年です。ただし、信用保証協会が、商人である自営業者や会社の委託に基づいて保証したときは、商事債権となるため、求償権の時効期間は5年となります。

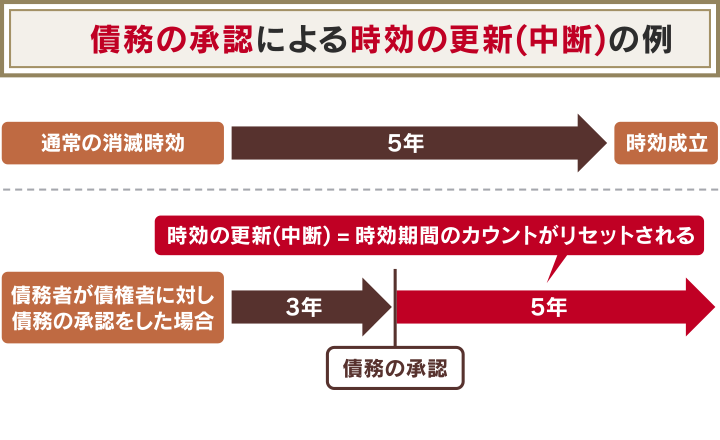

時効の更新(中断)事由がない

「時効の更新(中断)事由がない」ことも条件のひとつです。

時効の更新とは、ある事情があったときに時効期間が振り出しに戻り、ゼロから再スタートするという考え方です。

時効の更新事由としては、以下のようなものが該当します。

- 裁判所から支払督促の通知書が送られた

- 財産の差押え・仮差押え・仮処分が行われた

- 債務者本人また連帯保証人が「債務の承認」に当たる行為をした

債務の承認とは

上記の時効の更新事由のうち、連帯保証人が特に注意すべきは、「債務の承認」です。

債務の承認とは、債務者本人が借金の存在を認めることをいいます。

債務の承認が行われると、民法第152条における(債務の)「権利の承認」に当たるため、時効期間が更新されます。

(承認による時効の更新)

第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

(引用元:民法)

たとえば、以下のような行為は、債務の承認と見なされます。

- 返済期限を過ぎてから1円でも返済した場合

- 債権者に「返済を待ってほしい」と伝えた場合

主債務者と連帯保証人、どちらか一方でも債務の承認を行えば、時効期間が更新されますので、注意が必要です。

債務の承認については、以下の記事で詳しく解説しています。

時効の援用手続を行っている

借金の消滅時効が成立するためには、「時効援用」の手続きをしている必要があります。

(時効の援用)

第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(引用元:民法第145条)

時効援用とは債権者に対して、「時効を迎えたので返済義務はありません」という旨を通達することをいいます。

時効援用に決まった方法はありませんが、時効援用通知書といった書類を作成し、証拠を残すために、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に送付することが一般的です。

時効援用の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

連帯保証債務と主債務の時効の関係性

連帯保証債務と主債務の時効は、どのような違いがあるのでしょうか?

以下、連帯保証債務と主債務の関係性を示しながら、解説します。

- 時効期間は別々に進行する

- 連帯保証人は主債務者に対して付従性をもつ

時効期間は別々に進行する

連帯保証債務と主債務の時効期間は、別々に進行します。

これは、連帯保証債務と主債務が「別の債務」と見なされるからです。

主債務の消滅時効完成後、仮に主債務者が一部弁済などして債務承認した場合であったとしても、主債務者は消滅時効援用できませんが、連帯保証人は消滅時効を援用できます。

連帯保証人は主債務者に対して付従性をもつ

連帯保証債務の消滅時効は、主債務の消滅時効に付随する関係にあります。これを、「付従性」といいます。

付従性により、連帯保証債務の消滅時効は、以下のような影響を受けることになります。

- 主債務の消滅時効が成立→連帯保証債務の消滅時効も成立

- 主債務の消滅時効が更新→連帯保証債務の消滅時効も更新

つまり、連帯保証人は、主債務の消滅時効が成立することで、返済を免れる可能性があるということです。

ただし、付従性は、連帯保証債務が主債務に対してもつ特性です。

連帯保証債務の消滅時効が成立したとしても、主債務の消滅時効は影響を受けず、主債務者の返済義務はなくならないということです。

そのため、連帯保証人は、消滅時効の援用手続を検討する場合、主債務における時効期間を軸に考える必要があります。

連帯保証人の時効援用で注意すべきケース

ここでは、連帯保証人が時効援用時に注意すべきポイントについて、具体的なケースで解説します。

- 主債務者が死亡している

- 連帯保証人が複数いる

主債務者が死亡している

主債務者が死亡した場合も、原則として連帯保証人の債務(返済義務)はそのまま残ります。

主債務者が死亡すると、残された債務は次のいずれかで扱われます。

①亡くなった主債務者の相続人が、債務を受け継いで新たな主債務者となる

②亡くなった主債務者の相続人が、相続放棄をして債務を受け継がない

①の場合は主債務者の地位が相続人に受け継がれただけで、従来どおり連帯保証人としての義務に変化はありません。

②に関しては、相続放棄をしても借金そのものがなくなるわけではありません。

相続人に債務は引き継がれなくても、借金自体は残るため、保証契約を交わしている連帯保証人には債務が残されます。

つまり、相続人が主債務者となって借金を返済しないかぎり、連帯保証人の債務は免れないということです。

なお、連帯保証人の地位も借金と同じく相続の対象となるので注意が必要です。

連帯保証人が亡くなると、その配偶者や子どもなどの相続人に、連帯保証人としての地位も相続されます。

相続放棄か限定相続で対処することは可能ですが、その分相続人はプラスの資産も手放さなければなりません。

債務者が死亡したときの相続については、以下の記事で詳しく解説しています。

連帯保証人が複数いる

連帯保証人は1人とは限らず、複数いる場合もあります。

その場合は、連帯保証人の各個人が援用手続を行わなければなりません。

なぜなら、複数の連帯保証人がいる場合、時効は個別に独立して進行するからです。

たとえば、連帯保証人の1人が借金を返済するなどして時効が更新されても、他の連帯保証人はその影響を受けず、時効期間のカウントはそのまま進行を続けます。

また、連帯保証人の1人が援用手続をして消滅時効が成立しても、他方の連帯保証人の債務には影響せず、返済義務は継続します。

つまり、連帯保証人は、自分の他に連帯保証人がいるかどうかに関わらず、援用手続をしなければならないということです(主債務者が援用手続を行う場合を除く)。

時効の成立が難しい場合は弁護士法人・響にご相談を

連帯保証人の債務の消滅時効は、主債務者の対応によって左右されるところが多く、実際に成立させることは難しいのが現実です。

もし、消滅時効の成立の見込みがない場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談することで、債務整理という手段をとることができます。

債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者の合意または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する方法です。

債務整理には大きく「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

| 任意整理 | 借入先と交渉して無理のない返済方法を決める方法。将来利息や遅延損害金を減免してもらい、残った利用残高(元金)を3〜5年で返済する内容により和解を目指すことが一般的 |

| 個人再生 | 裁判所を介して返済額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(認められれば5年)で返済する方法 |

| 自己破産 | 裁判所に返済が不可能であることを認めてもらい、借金を全額免除にしてもらう方法 |

弁護士であれば、主債務者の借り入れ状況や収入などを踏まえたうえで、債務整理をすべきか、あるいは債務整理をするとしたらどの手続きが適切かを判断できるでしょう。

弁護士法人・響では、債務整理に関するご相談を24時間365日、無料で受け付けています。お気軽にご相談ください。

-

借金の時効成立について

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも