- 弁護士会所属

- 大阪弁護士会 第57612号

- 出身地

- 兵庫県

- 出身大学

- 立命館大学法学部 立命館大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- お悩みを抱えているみなさん、勇気を出して相談してみませんか?その勇気にお応えします。

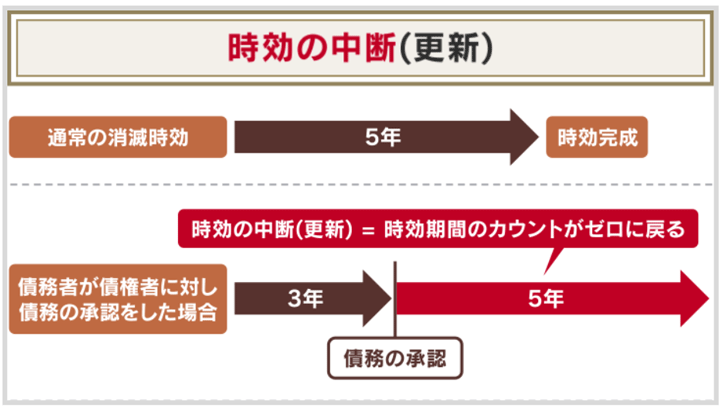

時効の中断とは、法律で定められた一定の事由があると、進行していた時効期間のカウントをリセットすること(時効期間のカウントがゼロに戻る)です。

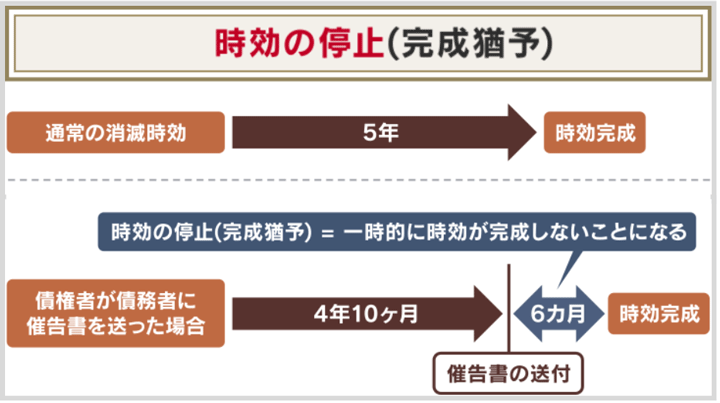

時効の停止とは、法律で定められた事由が発生すると、一時的に時効の完成が阻止される(時効期間が経過しても一定期間時効が完成しない)制度もあります。

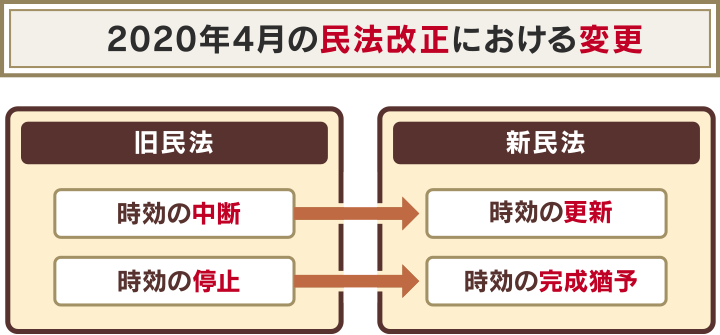

また2020年の民法改正で、以下のように名称が変わっています。

- 時効の中断→時効の更新

- 時効の停止→時効の完成猶予

この記事では、時効の中断(更新)、停止(完成猶予)について、2020年の民法改正でどう変わったかも併せて詳しく解説します。

時効の中断・停止の有無を調べたり、時効の援用を検討しているなら弁護士法人・響へお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。

-

借金の時効成立について

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

時効の中断とは?

「時効の中断」とは、特定の事由が発生すると、進行していた時効期間のカウントをリセットするという法律(民法)の規定です。

時効の中断になると、時効期間の進行がストップ・リセットされて、再度ゼロからカウントが始まることになります。

用語集

消滅時効とは?

用語集

消滅時効とは?

債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)から借金を回収する権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる法律の規定です(民法第166条)。

消滅時効が成立すると、利息や遅延損害金も含めた借金の返済義務がなくなります。

支払期日または最後の支払いから5年または10年たつと、債務者は、時効援用手続を行うことで、時効を成立させることができます。

※ 債権の種類や状況によって時効期間が異なるケースもあります。

しかし過去に時効が中断していると、その時点で時効の進行がリセットされているので、本来の時効期間が経過しても時効が成立しないことがあるのです。

時効の中断に回数の制限はないため、事実上永久に時効が成立しないこともありえるのです。

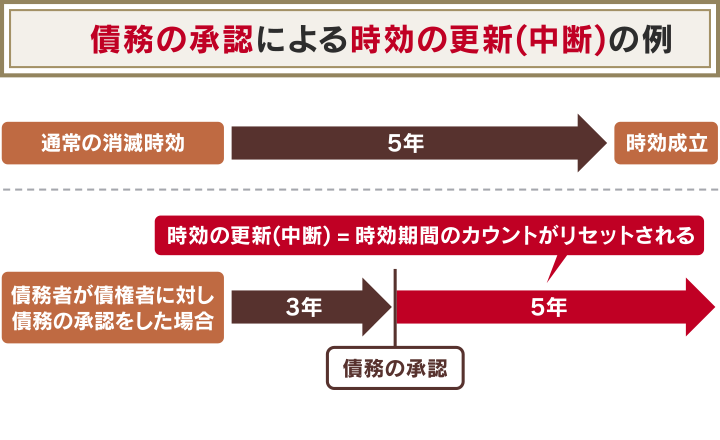

2020年4月1日に行われた民法改正で、時効の中断は「時効の更新」と名称が変わっています(後述します)。

消滅時効については以下の記事で詳しく解説しています。

時効の停止とは?

「時効の停止」とは、特定の事由が発生すると、一時的に時効の完成が阻止されるという規定です。

時効期間が経過しても、一定期間時効が完成しないことになります。

2020年4月1日に行われた民法改正で、時効の停止は「時効の完成猶予」と名称が変わっています(後述します)。

2020年4月の民法改正における変更点

2020年4月1日に行われた民法改正で、時効の中断・時効の停止の名称が次のように変わっています。

- 時効の中断→時効の更新

- 時効の停止→時効の完成猶予

さらに「債権者・債務者間の協議」が時効の完成猶予事由として新たに加えられるなど、更新、完成猶予が起きる原因となる事柄(時効の更新事由、完成猶予事由)が整理されています。

以下で詳しく解説します。

時効の中断は「時効の更新」に変更されシンプルに

2020年4月の民法改正で「時効の中断」は「時効の更新」と名称変更されました。

旧民法での「中断」という言葉が「カウントが一時的に止まるだけ」と誤解されることもありました。

民法改正で名称が「更新」と変更されたことで、「カウントがリセットされる」という本来の意味に即したものになったといえるでしょう。

しかし、旧民法で「時効の中断」事由だったものがそのまま「時効の更新」になっているわけではなく、「時効の完成猶予」に変更になっているものもあります。

時効の停止は「時効の完成猶予」と名称変更

民法改正で「時効の停止」は「時効の完成猶予」と変更されました。

前述のとおり、旧民法で「時効の中断」事由だったものが「時効の完成猶予」に変更になっているものもあります。

時効が中断・停止される事由の例

時効の中断や停止が起きる原因のことを、「中断事由」「停止事由」*といい、民法第147条〜第152条および第161条に以下のとおりに定められています。

*改正民法では「更新事由」と「完成猶予事由」と名称変更されています。

時効の中断事由・停止事由には、おもに次の13項目があります。

| 事由 | 分類(民法改正後) |

|---|---|

| 債務者による債務の承認 | 更新 |

| 催告 | 完成猶予 |

| 支払督促 | 完成猶予/更新 |

| 裁判上の請求 | 完成猶予 |

| 和解および調停の申立て | 完成猶予 |

| 破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加 | 更新 |

| 強制執行 | 完成猶予 |

| 担保権の実行 | 完成猶予 |

| 担保権の実行としての競売 | 完成猶予 |

| 財産開示手続または第三者からの情報取得手続 | 完成猶予 |

| 仮差押え、仮処分 | 完成猶予 |

| 協議を行う旨の合意 | 完成猶予 |

| 天災など避けることのできない事変 | 完成猶予 |

以下で詳しく解説します。

債務者による債務の承認

債務者が債務を承認した場合、時効の進行は中断(更新)されます。

債務の承認とは、債務者が債権者に対して債務の存在を認めることをいい、以下のようなものがあります。

- 債務の一部を支払う行為

- 債務を認める念書を交わす行為

- 債務の返済猶予を求める行為 など

- 「少額でもいいので返済してほしい」と債権者から言われたので一部だけ返済した

- 「返済する気はある」「分割なら払える」などと言ってしまった

特に注意が必要なのは、返済の猶予を求めてしまう行為です。

督促の電話などで「来月には必ず支払います」「もう少し待ってもらえませんか」といった返答をしただけでも債務を承認したことになる可能性があるため、時効期間のカウントがリセットされてしまうのです。

時効期間がリセットされてしまうと、再度時効が成立するためには5年の期間が必要になります。

〈法律の条文(民法)〉

第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

催告

催告とは、口頭または書面で債権者が債務者に対して支払いを請求することで、6ヶ月時効を停止(完成猶予)させる効果があります。

借金やクレジットカードの支払いなどを長期間滞納すると、債権者から債務者に「催告書」という書面が送られてきます。

一般的に、催告書には最終勧告の意味があり、返済がなかった場合は裁判などの法的措置を講じるという内容が記載されています。

特に、催告書が内容証明郵便により送られてきた場合は債権者が法的手段に出る可能性が高いといえるかもしれません。

内容証明郵便は「いつ、どのような内容の書面が、誰から誰あてに送られたものか」を日本郵便が証明するものであり、法的な証拠として有効であるためです。

〈法律の条文(民法)〉

第150条 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

催告書については以下の記事で詳しく解説しています。

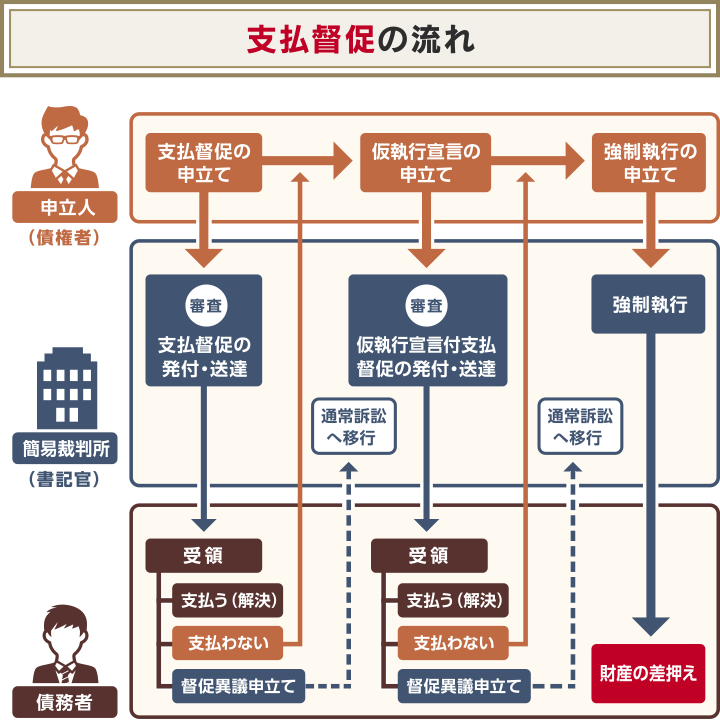

支払督促

支払督促とは、返済を滞納している債務者に対して、訴訟によらず金銭の支払いを命じるための手続きです。債権者の申立てにより、裁判所から発付されます。

債権者が支払督促を申立てした時点で、時効は停止(完成猶予)となります。

支払督促の受領後、債務者からの返済や異議申立てがなく2週間が経過すると、債権者は裁判所に仮執行宣言を申立てることができます。

申立てが認められると、「仮執行宣言付支払督促」が債務者に送付され、この時点で時効は中断(更新)となります。

さらに債務者からの返済や異議申立てがなく2週間が経過すると、差押えが可能な状態となります。

そのため支払督促が届いた場合は、至急対応が必要になります。

| 対処法 | 対処しないリスク |

|---|---|

| ・返済をする ・内容に不服がある場合は受領後2週間以内に異議申立てを行う |

仮執行宣言が付されて差押え可能な状態になる |

支払督促を受けて、和解・調停が成立したときも同様です。

〈法律の条文(民法)〉

第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

(中略)

二 支払督促

(中略)

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。

裁判上の請求

裁判上の請求とは、債権者による訴えのことをいい、金銭の支払いを求める「給付の訴え」や、債権があることを確定させる「確認の訴え」などが挙げられます。

債権者が訴状を裁判所に申立てた時点で、時効は停止(完成猶予)となります。

そして、確定判決などによって権利が確定したときに、時効の中断(更新)となります。

〈法律の条文(民法)〉

第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)その終了時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

なお住んでいる場所や勤務先などが把握できないときは、債権者は「公示送達」によって裁判を起こすことができます。

公示送達になると、訴状が裁判所の掲示板に2週間掲示されることで送達が完了したのと同じ効力を得てしまい、債務者が知らないまま裁判が始まってしまいます。

そして被告である債務者が裁判に欠席すると、原告である債権者の言い分を一方的に認める判決となる可能性が高くなるため注意が必要です。

和解および調停の申立て

和解の申立てとは、民事訴訟法第275条に定められる「訴え提起前の和解」の申立てのことです。

調停の申立てとは、「民事調停の申立て(民事調停法第4条2項)」「家事調停の申立て(家事事件手続法第255条)」を指します。

これらの申立てを行い、和解、調停が成立した場合、時効の中断(更新)の効力が生じます。

なお、和解や調停において、相手方が出頭しなかったときや、その和解や調停が不調に終わったときは、終了後6ヶ月の時効の停止(完成猶予)の効力のみが生じます。

ただし、猶予期間中に訴えを提起された場合、時効の中断の効力が生じる可能性があります。

〈法律の条文(民法)〉

第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停

破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加

「破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加」とは、債務者が破産手続・再生手続・更正手続を行った際、債権者がそれぞれ破産債権の届出・再生債権の届出・更正債権の届出を行うことを指します。

こうした手続きの届出が裁判所に認められると、時効が中断(更新)されます。

ただし、債権者が届出を取り下げたり、裁判所に届出が却下されたりした場合には、終了後6ヶ月間の時効の停止(完成猶予)のみが生じます。

〈法律の条文(民法)〉

第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)その終了時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

強制執行

強制執行手続が取られると、執行の終了まで時効の完成が猶予され、終了と同時に時効が中断(更新)されます。

なお、取り下げなどで事由が終わった場合は終了から6ヶ月間、時効の完成が猶予されることになります。

強制執行手続とは、確定判決や仮執行宣言付支払督促などを得た債務名義に基づき、債務者に対して裁判所が強制的に財産の差押えを行う手続きです。

※仮執行宣言付支払督促が出されるまでについては「支払督促(第147条1項2号)」で解説しています。

強制執行では、債権の回収を行うため、債務者の預貯金、財産などが差し押さえられたり、建物や物の引き渡しが行われたりします。

〈法律の条文(民法)〉

第148条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 強制執行

差押えについては以下の記事で詳しく解説しています。

担保権の実行

担保権の実行手続きとは、抵当権など、債権に担保が設定されているとき、これを実行して債権者が債権を回収する手続きのことです。

担保権の実行が行われると、前述した強制執行と同じく、 執行の終了まで時効の完成が猶予され、終了と同時に時効が中断(更新)されます。

なお取り下げなどで事由が終わった場合は、終了から6ヶ月間時効の完成が猶予されることになります。

〈法律の条文(民法)〉

第148条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)その終了時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

二 担保権の実行

担保権の実行としての競売

債権に担保が設定されている際、担保権を実行して債権を回収する方法の一つに、競売があります。

担保権の実行として競売が行われた場合、執行の終了まで時効の完成が猶予され、終了と同時に時効が中断(更新)されます。

取り下げなどで事由が終わった場合は、終了から6ヶ月間時効の完成が猶予されます。

〈法律の条文(民法)〉

第148条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)その終了時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

財産開示手続または第三者からの情報取得手続

「財産開示手続」または「第三者からの情報取得手続」が行われると、執行の終了まで時効の完成が猶予され、終了と同時に時効が中断(更新)されます。

「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」は、債権者が債務者の財産を差し押さえ、債権を回収する際、差し押さえることのできる財産を明確にするための手続きです。

- 財産開示手続:債務者が財産開示期日に裁判所に出頭して、債務者の財産状況を陳述する手続き(民事執行法第196条〜第203条)

- 第三者からの情報取得手続:債務者の財産に関する情報を、債務者以外の第三者(銀行や信用金庫などを含む)から提供してもらう手続き(民事執行法第204条〜第211条)

これらの手続きの申し立てが取り下げられた場合などは、取り下げなどから6ヶ月間時効の完成が猶予されます。

〈法律の条文(民法)〉

第148条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)その終了時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

四 民事執行法第百196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続

仮差押え、仮処分

仮差押えや仮処分について、裁判所から申立てが認められた場合は、仮差押えや仮処分が終了したときから6ヶ月間は時効が停止(完成猶予)となります。

※この事由は旧民法では「中断事由」でした。

仮差押えとは、債権者が借金などの金銭債権を回収するために、その原資となる預金債権や不動産などの移転を債務者にさせないようにする手続きです。

仮処分は、債権者が借金などの金銭債権以外の債権を回収するために、債務者の有する財産を相手方が勝手に処分しないようにする手続きのことをいいます。

〈法律の条文(民法)〉

第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 仮差押え

二 仮処分

協議を行う旨の合意

借金についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合は、以下のうちもっとも早い時期までの間、時効は停止(完成猶予)となります。

※この事由は旧民法では存在していません。

- 合意から1年

- 合意で取り決めた協議期間(1年以内)

- 当事者の一方から協議を打ち切る通知がされたときは、それから6ヶ月

〈法律の条文(民法)〉

第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から1年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時

天災など避けることのできない事変

時効の成立前に天災、戦争などの避けられない事象が起き、時効を中断(更新)させる手続きに支障が出た際は、障害が解消されてから3ヶ月経過するまで、時効の停止(完成猶予)となります。

なお、この猶予期間は旧民法では2週間だったため、民法改正による変更点の一つでもあります。

〈法律の条文(民法)〉

第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

時効期間における中断・停止の有無を調べるなら弁護士に相談を

ここまで解説したように、時効の中断、停止にはさまざまな理由があります。

時効の援用手続を行う際に、過去にこれらの事由によって時効の中断・停止があるかを自身で確認することは簡単ではありません。

弁護士に依頼すれば、時効の中断(更新)、停止(完成猶予)が起きていないかをチェックしてもらい、時効援用の手続きも代理で行ってもらえます。

弁護士に相談・依頼するメリットを以下で解説します。

時効が成立しているなら時効援用の手続きを依頼できる

弁護士に相談して時効の中断や停止がなく、時効の成立が確認できた場合は、そのまま時効の援用手続を行うことができます。

弁護士に依頼することで、時効の更新や完成猶予などについても調べてもらえ、援用手続もおまかせすることができるのです。

時効の援用手続の費用目安は、おおむね次のようになります。

| 内容証明郵便費用 | 1,500円程度~ |

| 弁護士費用 | 30,000〜60,000円程度 ※場合により異なる |

弁護士費用は事務所によって異なりますので、あらかじめ問い合わせてみましょう。

時効援用については以下の記事で詳しく解説しています。

時効が成立していなかった場合は債務整理を依頼できる

時効が成立していない場合でも、借金問題の解決方法である「債務整理」を依頼することができます。

弁護士に相談・依頼することで、借金や収入の額などから適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。

債務整理は債権者と直接交渉を行ったり、裁判所の手続きによって借金を減額・免除してもらう正当な解決方法です。

債務整理には、以下の3つの方法があります。

- 任意整理:債権者と直接交渉しておもに将来利息のカットをしてもらい、3年~5年程度の分割返済をする

- 個人再生:裁判所に申立てて借金総額を5分の1~10分の1程度に減額してもらう

- 自己破産:裁判所に申立てて借金をほぼ全額免除してもらう

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

時効の援用手続や債務整理は弁護士法人・響にご相談を

弁護士法人・響では、時効の援用手続や債務整理に関する相談を無料で受け付けています。

借金についてのお悩みがある方や、債務整理をすべきかの判断が難しい方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人・響の受け付けは24時間365日、全国対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人・響について詳しくは以下をご参照ください。

時効の中断とは

・特定の事由が発生すると、進行していた時効期間の効力が失われるという法律(民法)の規定時効の停止とは

・特定の事由が発生すると、一時的に時効の完成が阻止されるという規定2020年4月の民法改正における変更点

・時効の中断は「時効の更新」に変更されシンプルに

・時効の停止は「時効の完成猶予」と名称変更時効が中断・停止される事由の例

・債務者による債務の承認

・催告

・支払督促

・裁判上の請求

・和解および調停の申立て

・破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加

・強制執行

・担保権の実行

・担保権の実行としての競売

・財産開示手続または第三者からの情報取得手続

・仮差押え、仮処分

・協議を行う旨の合意

・天災など避けることのできない事変時効の援用手続や債務整理は弁護士法人・響にご相談を

-

借金の時効成立について

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも