「法定利率」とは、民法で定められている利率のことです。

当事者間の合意による約定利率(やくじょうりりつ)を定めていない借金の契約や遅延損害金について適用されます。

2020年(令和2年)の民法改正によって、法定利率は改正以前の5%から3%に引き下げられました。

これにより、遅延損害金の利率も同じく変更されています。

約定利率を定めていないときに法定利率が適用されるのは、おもに以下のような場合です。

- 個人間の貸し借り(貸金債権)

- 企業間の取引(商事債権)

- 交通事故の損害賠償などの遅延損害金

銀行や消費者金融などからの借入れに法定利率が適用されることは、ほぼありません。

この記事では法定利率について、民法改正後の変更点を含めて詳しく解説します。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ

目次

法定利率とは?2023年現在の法定利率は3%

「法定利率」とは、法律(民法)によって定められている利率のことです。

法定利率はお金の貸し借りをした当事者間で利率(約定利率)を決めていない場合に適用されます。

現在の法定利率は3%です。

※2023年7月1日現在。法定利率は3年に一度見直されます。

(法定利率)

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年3パーセントとする。

通常は、銀行や消費者金融などからの借入契約には約定利率が定められています。

そのため銀行や消費者金融などからの借り入れに法定利率が適用されることは、ほぼありません。

法定利率が適用されるのは、一般的に以下のような場合です。

- 個人間の貸し借り(貸金債権)

- 企業間の取引(商事債権)

- 交通事故の損害賠償などの遅延損害金

など

かつては法定利率は年5%でしたが、2020年に法律(民法)が改正されて変更されています。

約定利率とは当事者間の合意で定められた利率

約定利率(やくじょうりりつ)とは、契約を結ぶ当事者間の合意によって定められる利率のことです。

銀行や消費者金融などの貸金業者などからの借入時には、契約書や規約などで約定利率について定めています。

借入れの契約を交わした時点で約定利率に合意したことになるため、法定利率を主張しても適用されることはないといえます。

約定利率は契約によって自由に定めることができますが、貸金業者による借入れの場合には「利息制限法」という法律で、利率の上限が年15~20%と定められています。

(利息の制限)

第1条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

1 元本の額が十万円未満の場合 年二割

2 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

3 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

上記の民法の条文をわかりやすく書くと、次のようになります。

| 借入元金 | 利率上限(年利) |

|---|---|

| 10万円未満 | 20% |

| 10万円以上~100万円未満 | 18% |

| 100万円以上 | 15% |

おもな銀行や貸金業者の貸付金利(約定利率)は、以下のとおりです。

| 業態 | 企業名(サービス名) | 利率(年利) |

|---|---|---|

| 都市銀行 | 三菱UFJ銀行(バンクイック) | 1.8~14.6% |

| 三井住友銀行(カードローン) | 1.5~14.5% | |

| みずほ銀行(カードローン) | 2.0~14.0% | |

| ネット銀行 | ソニー銀行(カードローン) | 2.5~13.8% |

| イオン銀行(カードローン) | 3.8~13.8% | |

| 楽天銀行(カードローン) | 1.9~14.5% | |

| 消費者金融 | SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) | 4.5~17.8% |

| アコム | 3.0~18.0% | |

| アイフル | 3.0~18.0% | |

| 新生フィナンシャル(レイクALSA) | 4.5~18.0% | |

| SMBCモビット | 3.0~18.0% |

※2023年1月時点の情報です。実際の金利は各企業のWebサイトなどでご確認ください。

利息制限法について詳しくは下記記事をご参照ください。

法定利率と約定利率はどちらが優先されるか

前述のように当事者間の合意である約定利率が定められている場合は、法定利率より約定利率が優先されます。

法定利率は、当事者間で何も合意されていない場合における条文であるためです。

借入れの契約を交わした時点で約定利率に合意したことになるため、法定利率を主張しても適用されることはないといえます。

遅延損害金の法定利率も5%から3%に下がった

民法改正により、遅延損害金の法定利率は5%から3%に下がりました。

2020年3月31日以前に滞納が発生した場合の遅延損害金の法定利率は5%、4月1日以降に滞納が発生した場合の法定利率は3%となります。

借金の返済を滞納した場合は、滞納期間に応じて遅延損害金が発生しますが、当事者間で利率を定めていない場合は法定利率が適用されることになります。

ただし、銀行や貸金業者からの借入れの遅延損害金には原則として約定利率が決められているため、法定利率が適用されることはほぼありません。

交通事故の損害賠償金の遅延損害金についても、借金滞納による遅延損害金と同様に、法定利率が適用されます。

遅延損害金の約定利率の上限は貸付利率の1.46倍

遅延損害金の約定利率には上限が設けられており、貸付利率の1.46倍が上限となっています。

利息制限法には次のように規定されています。

(賠償額の予定の制限)

第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

約定利率の上限は年15~20%と定められていることを前述しましたが、その場合の遅延損害金を当てはめてみると次のようになります。

- 利率年20%の場合:20%×1.46=29.2%

- 利率年18%の場合:18%×1.46=26.28%

- 利率年15%の場合:15%×1.46=21.9%

しかし利息制限法には賠償額に関する特則があり、銀行や貸金業者の場合、遅延損害金の上限利率は20%と定められています。

利息制限法第7条がこの特則に当たります。

(賠償額の予定の特則)

第7条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

遅延損害金の利率14.6%とはショッピング利用分

遅延損害金の上限利率は14.6%と聞いたことがあるかもしれません。

クレジットカードのショッピング利用分に関しては、遅延損害金の上限利率が14.6%となっていることがあります。

クレジットカードのショッピング利用分については「消費者契約法」という法律が適用されます。

ショッピング利用分の遅延損害金の上限金利は、消費者契約法で14.6%と定められているためです。

第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

(中略)

2 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

しかし、クレジットカードのキャッシング利用分には「利息制限法」が適用されるので、上限利率は20%になっています。

おもなクレジットカードの遅延損害金は、次のようになっています。

| 企業名(サービス名) | ショッピング利用分 遅延損害金利率(年利) |

キャッシング利用分 遅延損害金利率(年利) |

|---|---|---|

| NICOSカード | 14.6% | 20.0% |

| 三井住友カード | 14.6% | 20.0% |

| JCBカード | 14.6% | 20.0% |

| セゾンカード | 14.6% | 20.0% |

| オリコカード | 14.6% | 18.0% |

| エポスカード | 14.6% | 20.0% |

| 楽天カード | 14.6% | 20.0% |

※2022年9月1日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。

また、一般的な金銭貸借の遅延損害金についても利率14.6%を適用している場合もあるようです。

国税通則法に定められた国税の延滞料率が年14.6%であることから、商慣習として14.6%を適用しているケースなどです。

遅延損害金について詳しくは下記記事をご参照ください

2020年4月の民法改正で法定利率の変更点とは

2020年(令和2年)4月1日に改正民法が施行され、法定利率にも変更が加えられました。

時代の変化によって、法律上の規定と市場における利率の間に生まれていた大きな差を是正するための措置です。

おもな変更点は次の5点です。

- 法定利率が5%から「3%」に引き下げられた

- 商法の商事法定利率が廃止され民事法定利率と一本化された

- 3年ごとに利率が見直される変動制の利率が導入された

- 法定利率の基準時(適用時期)が明確になった

- 中間利息控除に法定利率が適用されることになった

これらの変更点について、以下でくわしく説明します。

法定利率が5%から3%に引き下げられた

民法改正前の法定利率は5%でした。

2020年4月1日の改正民法施行後は、法定利率は3%に引き下げられています。

また2023年3月31日までは、法定利率は年3%を適用することが決まっています。

前述のとおり、法定利率を定める民法に明記されています。

(法定利率)

第404条

2 法定利率は、年3パーセントとする。

民法改正前の2020年時点では、銀行預金の金利が0.001%と、史上空前の低金利となっていました。しかし法定利率は、高金利だった昔のレートがそのまま使われていたのです。

年5%という法定利率は現実にそぐわないとされ、是正されることになったのです。

商法の商事法定利率が廃止され民事法定利率と一本化された

従来、民法と商法では異なる法定利率が定められていました。

民法には年5%と定められていましたが、企業間の取引といった商行為の債務に関して、商法の定める法定利率は年6%でした。

民法改正の際に、商法に定められていた法定利率は廃止され、個人間・企業間を問わず、3%に統一されました。

ただし、2020年(令和2年)3月31日以前に発生していた利息については、改正前の利率(年6%)が適用されます。(改正民法附則15条1項)

3年ごとに利率が見直される変動制の利率が導入された

かつては、法定利率は固定されていました。

今後は3年に1度、市場金利を参考に、法定利率を定期的に見直すことになっています。

定期見直しの目的は、市場金利と法定利率の乖離(かいり)を是正することです。

民法404条3項・4項では次のように定めています。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

- 法定利率=3%

- 前の期の基準割合=0.7%

- 直近変動期である今期の基準割合=1.1% の場合

差が1%未満であるため(1.1%-0.7%=0.4%)法定利率は変わりません。

- 法定利率=3%

- 前の期の基準割合=0.7%

- 直近変動期である今期の基準割合=1.7% の場合

差が1%以上あるため(1.7%-0.7%=1.0%)法定利率が変わります。

3%+1%=4%が新しい法定利率となります。

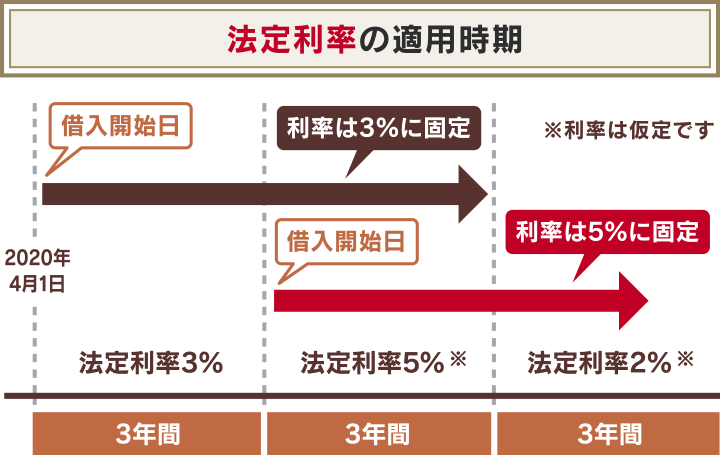

法定利率の基準時が明確になった

法定利率について、変動金利が適用されるにあたり、利率の基準となるタイミング(適用時期)が明確化されました。

当事者が特に取り決めをしていないかぎり、利息が生じた最初の時点の法定利率が適用されることとなりました。

民法第404条1項に定められています。

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

借金の場合は、お金を借りた日から利息が発生するため、2020年3月31日までに借りたお金には年5%の利息が発生します。

また今後、法定利率が変更された場合は、借入開始日の法定利率が適用されることになります。

中間利息控除に法定利率が適用されることになった

民法改正により、中間利息控除(ちゅうかんりそくこうじょ)にも法定利率が適用されることになりました。

中間利息控除とは、交通事故などの不法行為による損害賠償において被害者の逸失利益(いっしつりえき)を算出するにあたり、将来発生するであろう利息を差し引くことです。

逸失利益は、将来受け取るはずのお金を先に受け取ることになるため、その利息をあらかじめ減額して計算するのです。

用語集

逸失利益(いっしつりえき)とは? 「逸失利益(いっしつりえき)」とは、将来得られるはずだった収入のことです。

用語集

逸失利益(いっしつりえき)とは? 「逸失利益(いっしつりえき)」とは、将来得られるはずだった収入のことです。交通事故に遭い後遺障害等級が認定され、働けなくなったり労働能力が低下したことで収入が減った場合に、損害賠償として相手に請求することができます。

参考記事:「逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた」

従来の民法には中間利息控除に関する規定がありませんでしたが、改正民法では以下のように明記されています。

(中間利息の控除)

第417条の2

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

第722条

第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

逸失利益の計算方法は複雑で難しいといえるので、交通事故に遭って相手方に損害賠償を請求する場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

- 「法定利率」とは、法律(民法)によって定められている利率のこと

・現在の法定利率は3%

・約定利率が定められている場合は、法定利率より約定利率が優先される - 2020年の民法改正で「法定利率」にも変更があった

・法定利率が5%から3%に引き下げられた

・商法の商事法定利率が廃止され民事法定利率と一本化された

・3年ごとに利率が見直される変動制の利率が導入された

・法定利率の基準時(適用時期)が明確になった

・中間利息控除に法定利率が適用されることになった

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ