交通事故の慰謝料は通院1日いくら?保険会社の提示する4,300円は適正?

交通事故の慰謝料は、1日あたりで計算できます。

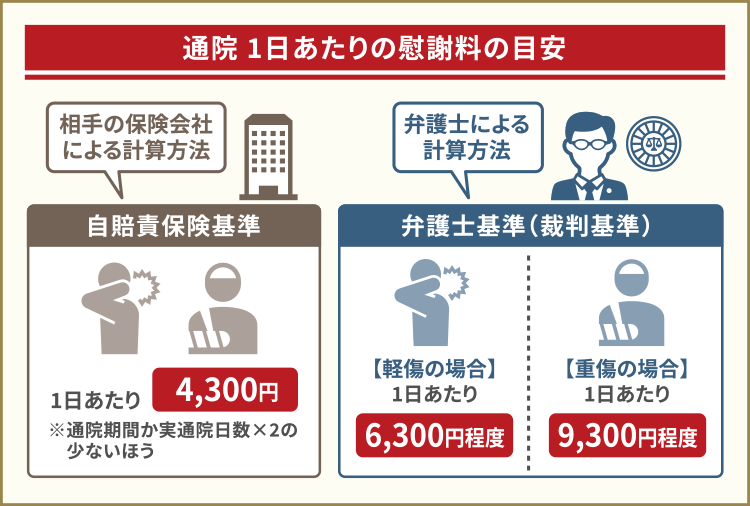

治療のために通院した場合の慰謝料は、通院1日あたり6,300円~9,300円*で算定します。

*弁護士に依頼した場合の最大額

相手側の保険会社は、1日あたり4,300円と提示する場合もありますが、これは自賠責保険をベースにした最低限の補償なので増額が可能です。

納得できる慰謝料を請求するためには、弁護士にご相談ください。弁護士に依頼することで慰謝料の増額が可能になります。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています】

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

通院1日あたりの慰謝料額と計算方法を解説

交通事故でケガを負い治療をする場合は、相手に慰謝料を請求できます。

慰謝料は、通院日数1日あたり6,300円~9,300円程度が適正な金額といえます。

これは「弁護士基準(裁判基準)」で計算された場合の金額です。

- 弁護士基準(裁判基準)とは

- 弁護士に示談交渉を依頼することで適用される計算基準です。過去の裁判例をもとに設定されているため、より現実に沿った正当性のある補償といえます。

慰謝料の相場は「1日4,300円」と耳にすることもありますが、これは相手の保険会社が提示する最低限の補償額であり、適正な金額とはいえないでしょう。

4,300円という金額は「自賠責保険基準」をもとにしています。

慰謝料の計算について詳しくは下記記事をご参照ください。

1日あたりの慰謝料について、以下で詳しく解説します。

適正な慰謝料は通院1日あたり最大9,300円

適正な慰謝料とは、「弁護士基準(裁判基準)」で計算されたものです。

弁護士基準(裁判基準)とは、過去の裁判例をもとに設定されているため、より現実に沿った正当性のある補償といえます。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料の目安は、1ヶ月28万円程度(骨折など重傷の場合)です。

これを1日あたりで割ると約9,300円となります。

打撲やむちうちなど軽傷の場合の慰謝料の目安は1ヶ月19万円程度なので、1日あたりは約6,300円になります。

弁護士基準(裁判基準)について詳しくは下記記事をご参照ください。

保険会社の提示する慰謝料は1日あたり4,300円

相手側の保険会社が提示する慰謝料は「1日あたり4,300円」をベースに計算されることが多いでしょう。

4,300円という金額は、「自賠責保険基準」をもとにしています。

※2020年3月31日以前は1日あたり4,200円

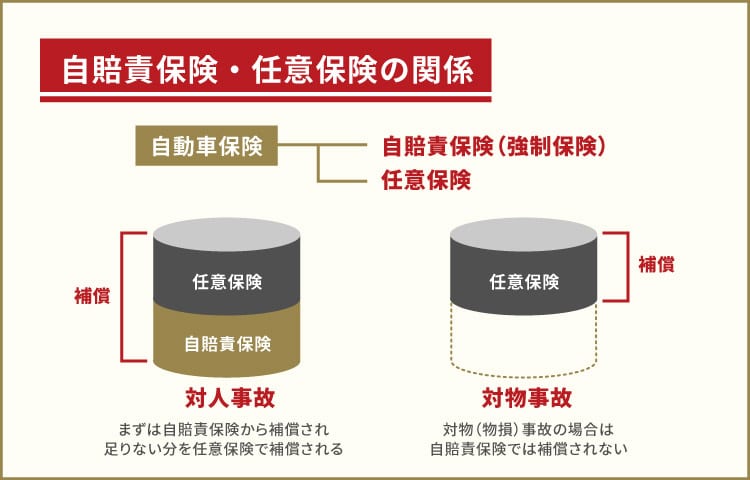

保険会社が払う慰謝料は、まず120万円まで(傷害分の上限)が自賠責保険から支払われます。そのため120万円までの慰謝料は、自賠責保険基準で計算されるのです。

自賠責保険基準の通院慰謝料は、次の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円

*通院期間又は実通院日数×2 のいずれか少ない日数

120万円を超える慰謝料は保険会社独自の基準で計算されますが、これは自賠責保険基準とほぼ同水準といわれています。

自賠責保険について詳しくは下記記事をご参照ください。

通院1~6ヶ月の慰謝料を比較

通院期間ごとの慰謝料の目安は、次の通りです。

| 通院期間 | 自賠責保険基準* | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|---|

| 軽傷の場合 | 重傷の場合 | ||

| 1ヶ月 | 12.9万円 | 19万円程度 | 28万円程度 |

| 2ヶ月 | 25.8万円 | 36万円程度 | 52万円程度 |

| 3ヶ月 | 38.7万円 | 53万円程度 | 73万円程度 |

| 4ヶ月 | 51.6万円 | 67万円程度 | 90万円程度 |

| 5ヶ月 | 64.5万円 | 79万円程度 | 105万円程度 |

| 6ヶ月 | 77.4万円 | 89万円程度 | 116万円程度 |

* 1ヶ月あたりの通院回数15回(慰謝料の対象日数=30日)として計算

※必ずこの通りの金額を受け取れるわけではありません。

このように、自賠責保険喜基準と弁護士基準(裁判基準)では、15万~40万円程度の差がでる場合があります。

慰謝料の増額は弁護士法人イージス法律事務所にご相談を

前述したとおり、慰謝料は「弁護士基準(裁判基準)」で請求することで、相手の保険会社が提示する金額より増額することが可能です。

弁護士法人イージス法律事務所にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が適正な慰謝料額を算出し、相手側保険会社と交渉いたします。

また、慰謝料以外の損害賠償金(示談金)も漏れなく適正に請求するので、ご自身で請求するより大幅な増額が期待できるのです。

弁護士法人イージス法律事務所は、相談料・着手金無料(弁護士費用特約なしの場合)、24時間365日相談受付けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

慰謝料の増額について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士法人イージス法律事務所の特徴を、以下で紹介します。

慰謝料以外の損害賠償金(示談金)も漏れなく請求できる

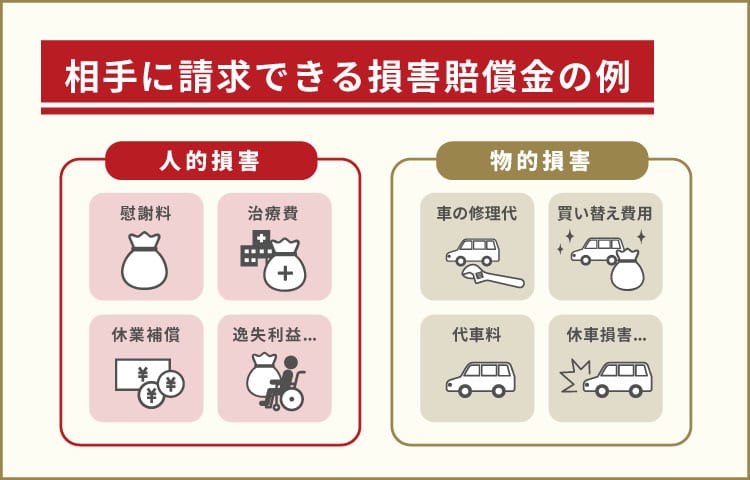

交通事故の相手に請求できる損害賠償金には、慰謝料のほかにもさまざまな項目があります。

損害分を漏れなく請求することで、受け取る損害賠償金が増額する場合もあります。

しかし、どの項目がいくら請求できるのかを、ご自身で判断するのは容易ではないでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただければ、損害賠償金を漏れなく算出して、相手にしっかり請求することが可能になります。

請求できる項目について詳しくは下記記事をご参照ください。

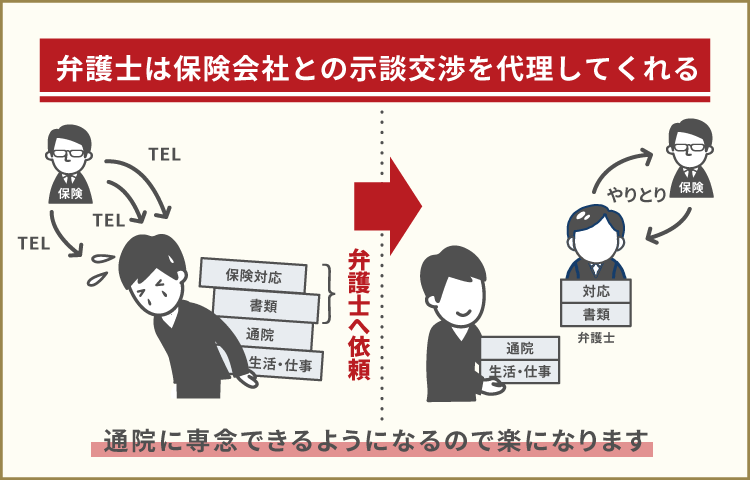

示談交渉をまかせられてストレスが低減する

ケガを負うと、治療のための入通院をしながら保険会社との手続きや交渉をすることになります。

相手側の保険会社や弁護士は高圧的に見える場合もあり、精神的な負担を感じるかもしれません。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様に変わって手続きや交渉を行いますので、

物理的・精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。

示談交渉について詳しくは下記記事をご参照ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

弁護士に依頼すべきかの判断基準とは?

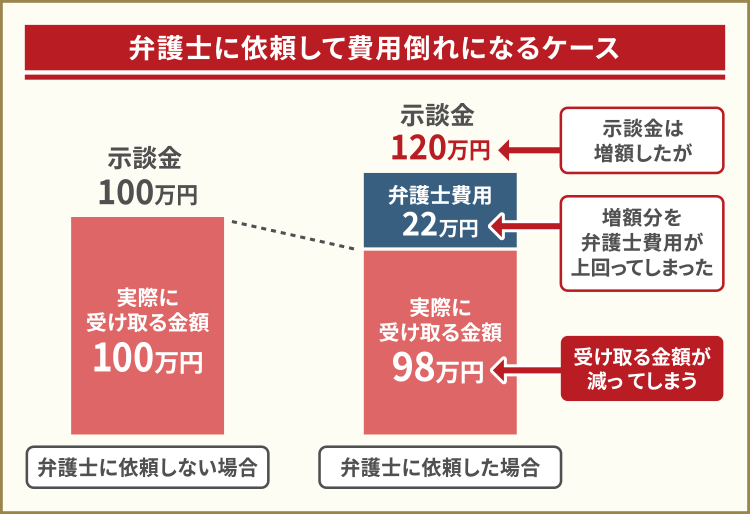

弁護士に依頼をするためには、弁護士費用が必要になります。

そのため「弁護士に依頼したらかえって損をしてしまうのでは?」と、迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。

実際に、得られる慰謝料(損害賠償金)より弁護士費用が多くなってしまう「費用倒れ」となるケースもあります。

費用倒れを避けるために、あらかじめ弁護士費用の内訳と、受け取れる慰謝料(損害賠償金)の目安を把握しておくといいでしょう。

弁護士費用の目安は、おもに次のような項目で構成されています。

- 相談料:無料の場合が多い

- 着手金:経済的利益*に応じて加算されることが多い

- 報酬金:固定額+経済的利益*に応じて加算されることが多い

*弁護士に依頼することで増額した金額

いろいろな弁護士費用のケースをもとに、費用倒れとなるラインを算出すると、次のようになります。(相談料は無料として算出)

| 弁護士費用の例 | 費用倒れとなる経済的利益 | |

|---|---|---|

| ケース1 | 着手金:無料 報酬金:22万円+経済的利益*の11% |

約25万円以下の金額 |

| ケース2 | 着手金:無料 報酬金:16万5,000円+経済的利益*の8.8% |

約18万円以下の金額 |

| ケース3 | 着手金:11万円 報酬金:固定額なし+経済的利益*の22% |

約14万円以下の金額 |

※実際には実費や弁護士日当なども別途必要になります。

このように、慰謝料などの損害賠償金が約25万円以上増額が見込まれる場合は、弁護士に依頼しても損はしないといえるでしょう。

実際にどのぐらい増額できるかは、弁護士へ依頼前に確認することができます。

なお弁護士法人イージス法律事務所の料金体系は次のとおりです。(弁護士費用特約なしの場合)

- 相談料:0円

- 着手金:0円

- 報酬金:22万円+経済的利益の11%

相談をお受けした際に費用倒れとなりそうな場合は、事前にお伝えいたします。

弁護士の費用倒れについて詳しくは下記記事をご参照ください。

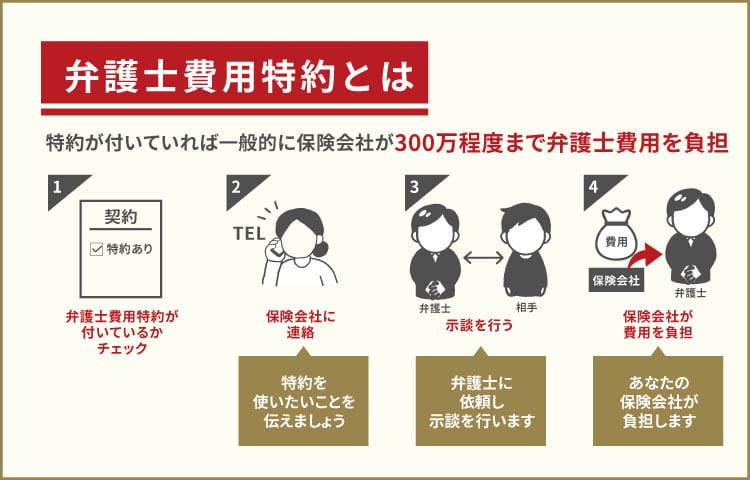

また自動車保険の「弁護士費用特約」が使える場合は、弁護士費用の自己負担はほぼ不要になるため、弁護士への依頼をためらう必要はないといえます。

以下で解説します。

弁護士費用特約を利用すれば費用の自己負担なし

加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いでしょう。

弁護士費用特約は、保険会社が300万円程度を上限として弁護士費用を補償してくれるものです。法律相談費用も、10万円程度を上限として補償してくれる場合もあります。

弁護士法人イージス法律事務所でも、弁護士費用特約が利用可能です。

また弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料・着手金は無料ですので安心してご相談ください。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

慰謝料はいつもらえる?早く受け取る方法は?

交通事故に遭って慰謝料をもらうまでには、一般的にケガが完治(もしくは症状固定)してから3~4ヶ月後になるでしょう。

しかし次のような方法を利用すると、治療費や損害賠償金の一部を早く受け取ることができます。

- 被害者請求

- 仮渡金

- 内払金

以下で詳しく解説します。

慰謝料はいつもらえるかについて詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料を受け取るまでの流れと期間

交通事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでには、一般的な流れがあります。

交通事故に遭って慰謝料を受け取れるのは、示談成立後となります。示談成立してからは約1~3週間で受け取ることができます。

慰謝料を受け取るまでのおおよその流れと期間は、下図のようになります。

ケガが完治せず症状固定となり、後遺障害慰謝料を請求する場合は、さらに後遺障害の等級申請~審査の期間(約1~2ヶ月)が必要になります。

慰謝料請求の流れについて詳しくは下記記事をご参照ください。

【独自アンケート】慰謝料はいつ受け取った?

当メディアでは、実際に交通事故に遭って慰謝料を受け取った方へ独自にアンケートを実施しました。

示談成立してから損害賠償金を受け取るまでの期間について、回答の一部を紹介します。

| 保険会社名 | 慰謝料を受け取るまでの期間 |

|---|---|

| ソニー損保 | 7日 |

| 損保ジャパン | 7日 |

| 三井住友ダイレクト損保 | 10日 |

| あいおいニッセイ同和損保 | 11日 |

| 三井住友海上火災保険 | 14日 |

| 東京海上日動保険 | 30日 |

※アンケート結果をランダムに抽出。内容を保証するものではありません。

アンケート結果では、多くの方が示談成立からおおむね1週間~2週間程度で慰謝料を受け取っているようです。

- 調査方法:インターネット調査

- 調査期間:2025年2月24日~26日

- 調査対象:交通事故に遭って慰謝料を受け取った方

補償を早く受け取れる制度もある

前述したように慰謝料は、治療が終了して示談が成立しないと受け取ることができません。

しかし示談成立前に相手の保険会社から、一部の補償を早く受け取る方法もあります。おもな方法を紹介します。

被害者請求

「被害者請求」は、相手方の自賠責保険会社へ、被害者が直接損害賠償金を請求できるものです。

示談成立前でも、損害賠償金の受け取りが可能であるといったメリットがあります。

ただし、相手の保険会社が治療費の支払対応をしている最中に被害者請求を行うと、治療費の支払対応が終了してしまうので、注意してください。

被害者請求について詳しくは下記記事をご参照ください。

仮渡金

「仮渡金(かりわたしきん)」は、自賠責保険の補償の一部を先行して受け取れる制度です。

損害額の確定を待たずに行えるもので、法律(自動車損害賠償保障法第17条)で規定されています。

仮渡金として受け取れる金額は、ケガの程度に応じて290万円・40万円・20万円・5万円の4段階が制定されています。

仮渡金は支払われる金額が事前に決められているので、申請のために損害額を計算する必要がありません。 そのため、比較的スムーズに受け取れるというメリットがあります。

仮渡金について詳しくは下記記事をご参照ください。

内払金

相手側の任意保険会社から、損害額が確定する前に損害賠償金の一部を受け取れる「内払金(うちばらいきん)」という制度もあります。

支払われる項目や金額は、保険会社によって異なります。内払を受け取るには、相手側の保険会社へ請求する必要があるので、問い合わせしてみましょう。

内払金は任意の制度なので、保険会社によっては応じていない場合もあります。

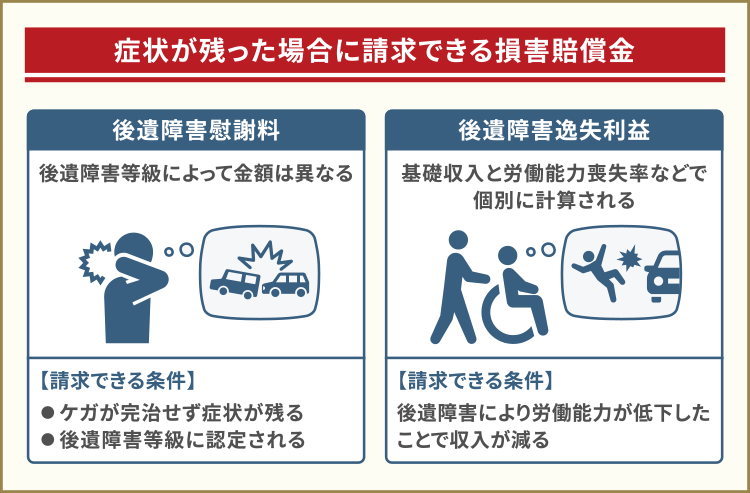

症状が残ったら後遺障害慰謝料も請求できる

交通事故のケガが完治せず症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級を認定される必要があります。

後遺障害等級は第14級~1級まであり、等級ごとに慰謝料額が異なります。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準* | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円程度 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円程度 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円程度 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円程度 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円程度 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円程度 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円程度 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円程度 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円程度 |

| 第2級 | 998万円 (1,203万円) |

2,370万円程度 |

| 第1級 | 1,150万円 (1,650万円) |

2,800万円程度 |

*必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

※かっこ内は介護を要する後遺障害

※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2024年版」

後遺障害慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちの後遺障害慰謝料は最大290万円

交通事故で多い症状である「むちうち」は、後遺障害等級第14級もしくは12級と認定されるケースがあります。

後遺障害第14級と第12級の慰謝料額の目安は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準)* |

|---|---|---|

| 第14級 | 32万円 | 110万円程度 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円程度 |

*必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

このように、むちうちの症状が残った場合の後遺障害慰謝料は、110万円~290万円程度となります。

むちうちの慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

骨折の後遺障害慰謝料は最大830万円

骨折によって症状が残った場合の後遺傷害等級は、第14級〜8級程度になる場合が多いでしょう。

この場合の後遺障害慰謝料は、110万~830万円程度と想定されます。

おもな症状の後遺障害等級は、次のように想定されます。

- 手首や腕の骨折の場合

・後遺障害等級:第14級~10級

・後遺障害慰謝料:110万~550万円程度

- 関節(手関節・肩関節・肘関節)の骨折の場合

・後遺障害等級:第12級~10級

・後遺障害慰謝料:290万~550万円程度

- 上腕骨の骨折の場合

・後遺障害等級:第12級~8級

・後遺障害慰謝料:290万~830万円程度

※必ずこの通りの等級が認定されるわけではありません。

後遺障害等級に該当するおもな骨折の症状は、次のようになります。

| 第14級 | ・1手のおや指以外の手指の関節を屈伸できなくなったもの ・局部に神経症状を残すもの など |

| 第13級 | ・手の小指の用を廃したもの ・手のおや指の指骨一部を失ったもの など |

| 第12級 | ・上肢または下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・鎖骨・胸骨・肩甲骨・骨盤などに著しい変形を残すもの など |

| 第11級 | 脊柱に変形を残すもの など |

| 第10級 | 上肢または下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの など |

| 第9級 | ・神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・外貌に雄等程度の醜状を残すもの など |

| 第8級 | ・手の3の手指の用を廃したもの ・上肢または下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの など |

※骨折に関わるおもな症状のみ抜粋。必ずこの通りの等級が認定されるわけではありません。

骨折の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

さらに逸失利益も請求できる

後遺障害等級が認定されると、さらに「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入減に対する損害賠償です。

逸失利益として請求できる金額は、収入・職業・年齢などによって異なりますが、基本となる計算式は次のとおりです。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 基礎収入額とは

- 交通事故に遭う前の年間所得のことで、会社員は賞与や手当なども含みます。

- 労働能力喪失率とは

- 後遺障害によって失われた労働能力の割合です。

- ライプニッツ係数とは

- 逸失利益の計算に用いる指数です。実際の収入発生までの期間の利息を控除するために用いられます。

このように逸失利益の計算は専門的な知識が必要ですので、適正な金額を知りたいなら弁護士に相談をしてみましょう。

逸失利益について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料をしっかり請求するための注意点

交通事故のケガで慰謝料をしっかり請求するためは、次のような注意点があります。

- ケガをしたら人身事故で処理する

- 慰謝料請求の時効に気をつける

- 適正な慰謝料請求をするには弁護士に依頼する

以下で詳しく解説します。

ケガをしたら人身事故で処理する

慰謝料は「人身事故」の場合のみに請求できるものです。人身事故とは、人の身体にケガのある事故や人が死亡した事故を指します。

ケガのない物損事故では、慰謝料を請求できません。

そのため交通事故でケガをして慰謝料を請求する際は、人身事故で処理する必要があります。

警察による実況見分で物損事故と処理されていても、あとからケガが発覚した場合は変更することができます。

物損事故から人身事故への変更について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料請求の時効に気をつける

交通事故の慰謝料請求には「時効(消滅時効)」があります。

時効期間を過ぎると、慰謝料の請求ができないため注意しましょう。

相手に慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)の消滅時効は、民法第724条及び第724条の2によって次のように定められています。

- 物損事故:事故発生日(損害及び加害者を知った日)の翌日から3年

- 人身事故:事故発生日(損害及び加害者を知った日)の翌日から5年

人身事故の消滅時効期限は、ひき逃げなど交通事故の相手が判明しないケースを除いて、原則5年です。

しかし起算日がいつになるかは慎重な判断が必要なので、時効が気になる場合は弁護士に相談したほうがいいでしょう。

慰謝料の時効について詳しくは下記記事をご参照ください。

適正な慰謝料請求をするには弁護士に依頼する

適正な慰謝料を計算する弁護士基準(裁判基準)は、弁護士や裁判所が用いる慰謝料の計算方法です。

弁護士基準(裁判基準)で請求するためには「裁判を視野に入れている」ことが前提となるため、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

一般の人が、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求するのは難しいといえます。

適正な慰謝料を請求するためには、弁護士に相談・依頼してみましょう。

弁護士に相談できることについて詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料以外に請求できる損害賠償金もある

交通事故に遭ったら、慰謝料以外にも請求できる損害賠償金があります。

損害賠償金の項目は、おもに次のようなものがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 逸失利益 | 将来得られたはずの収入減に対する損害賠償 |

| 休業損害 | 休業したことによる収入減に対する損害賠償 |

| 家屋等改造費 | 自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉づえなどの購入費 |

| 車両破損による損害(物損費用) | 車両の修理にかかった費用 |

| 着衣や積み荷等の損害(物損費用) | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

損害賠償額を適正に計算することは難度が高いといえますが、弁護士に依頼することで漏れなく請求することが可能になります。

損害賠償の請求については下記記事で詳しく解説しています。

おもな損害賠償の項目について、以下で詳しく解説します。

治療関係費・付添看護費

交通事故のケガを治療する際にかかった次のような費用は「治療関係費」として相手方に請求できます。

- 診察費・治療費

- 診断書作成費

- 薬代 など

また入通院のために、医師の指示などで付添人が必要な場合は「付添看護費」を請求できます。

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|

| ・入院:1日あたり4,200円 ・通院:1日あたり2,100円 |

・入院:1日あたり6,500円程度 ・通院:1日あたり3,300円程度 ※職業付添人の場合は実費 |

損害賠償金の相場について詳しくは下記記事をご参照ください。

休業損害

「休業損害」とは、交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に収入が減少することです。

交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入を、損害賠償として相手に請求できるのです。

休業損害の金額は、次の式にあてはめて算出します。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入は、職業や直近の収入によって異なります。

会社員などの給与所得者は、おおむね1ヶ月分の給与額の日割りが、1日あたりの基礎収入として計算されることになるでしょう。

休業損害について詳しくは下記記事をご参照ください。

物損費用

物損事故の際は、「車両破損の損害」や「着衣や積み荷等の損害」を相手方の保険会社に請求することが可能です。

請求の対象となる物損には、次のような内容が含まれます。

| 車両破損による損害 | 車両損害費用 評価損 レッカー費用 自動車の買い替え諸費用 代車の料金 など |

| 着衣や積み荷等の損害 | 着衣や携行品などの損害 家屋や店舗、設備などの損害費用・評価損 積荷や商品などの片づけにかかる費用 営業損害 など |

交通事故によって壊された物に対する補償だけでなく、レッカー費用や代車料金なども含まれます。

物損事故の損害賠償金について詳しくは下記記事をご参照ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)