「借金で首が回らない…」

「借金苦から抜け出すにはどうしたらいいの?」

借金返済で首が回らない状態にあると、今の状態から抜け出せないのでは?と考えるかもしれません。

しかし、以下のような方法をとることで、解決できる可能性はあります。

- 低金利ローンへの借り換え

- 借金の一本化

- 公的支援制度の利用

- 債務整理で借金を減額または免除してもらう

この記事では、借金苦の状態から抜け出すための方法を詳しく解説します。実際の体験談や、困ったときの相談先も紹介していますので、参考にしてください。

借金苦の状態が続いていて、解決の見通しが立たない場合は、弁護士法人・響にご相談ください。現在の借金額や収入などを踏まえたうえで、最適な解決策を提案させていただきます。

-

借金減額できるか

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

「いきなり弁護士に相談するのは怖い…」そんな方は、弁護士法人・響が運営する借金減額診断で、借金を減らせるか診断してみましょう。無料・匿名で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】借金減額診断を試してみる

※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

借金で首が回らない!借金苦から抜け出したいときの4つの対処法

借金苦の状態を抜け出すための方法は、大きく分けて4つあります。

- 返済負担を減らしたい(借入先が一社):低金利ローンへの借り換え

- 返済負担を減らしたい(借入先が複数):借金の一本化

- 生活が一時的に困窮:公的支援制度の利用

- 生活が長らく困窮:債務整理

それぞれの対処法について、以下で具体的に解説します。

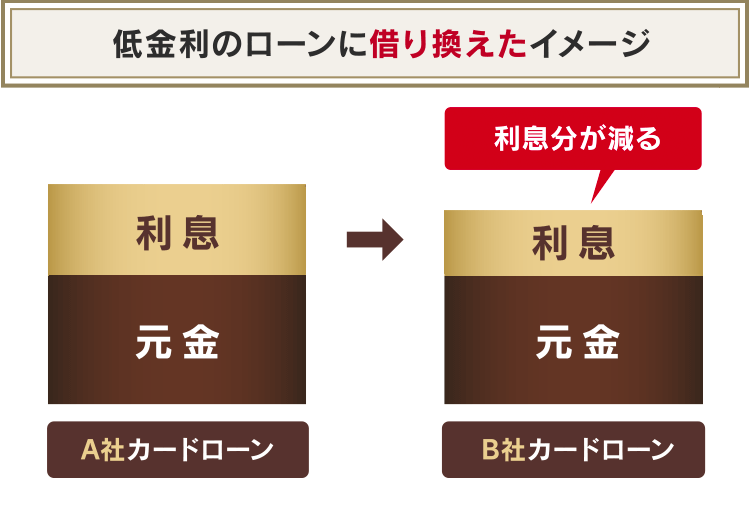

低金利ローンへの借り換え

まずは、生活は困窮していないものの、毎月の借金返済の負担が大きいと感じている場合の対処法です。

借入先が一社のみであれば、低金利ローンへの「借り換え」を検討しましょう。

借り換えとは、現在よりも金利の低いローンで新たに借り入れをし、そのお金で、現在の借り入れを完済させる方法をいいます。

借り換えによって金利が低くなればその分、返済総額を減らせます。

借り換えによって、実際にどれくらい借金の返済総額を減らせるか見てみましょう。

以下は、金利年15%のリボ払いを、金利年12%のカードローンに借り換えた場合のシミュレーションです(返済期間は60ヶ月)。

| 元金 | 返済総額 | 差額 | |

|---|---|---|---|

| ショッピングのリボ払い (金利15%) |

カードローン (金利12.0%) |

||

| ¥1,000,000 | ¥1,750,000 | ¥1,600,000 | ¥150,000 |

| ¥1,500,000 | ¥2,625,000 | ¥2,400,000 | ¥225,000 |

| ¥2,000,000 | ¥3,500,000 | ¥3,200,000 | ¥300,000 |

| ¥3,000,000 | ¥5,250,000 | ¥4,800,000 | ¥450,000 |

| ¥5,000,000 | ¥8,750,000 | ¥8,000,000 | ¥750,000 |

元金が100万円の場合、借り換えによって返済総額が15万円減っていることがわかるかと思います。

借り換えについては、以下の記事で詳しく解説しています。

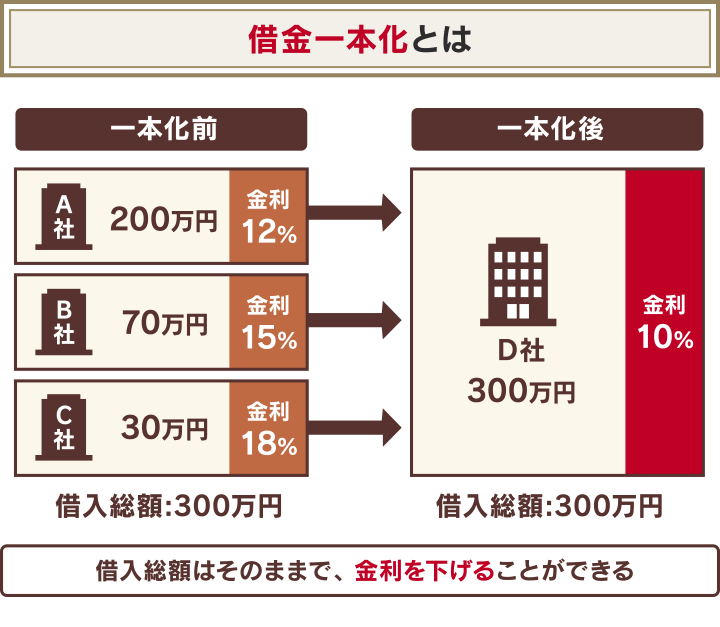

借金の一本化

借入先が2社以上ある場合は、「借金の一本化」をすることで、毎月の返済負担を減らせる可能性があります。

借金の一本化とは、複数の借入先を一つにまとめることをいいます。

一本化によって、新規の借り入れの金利が以前よりも低くなれば、借入総額が同じでも、毎月の返済額を減らせることになります。

一本化によってどれくらい毎月の返済額が減るか見てみましょう。

以下は、A,B,Cの3社で借り入れていた借金を、D社にまとめた場合のシミュレーションです。

| 借入先 | 借入額 | 金利 | 返済回数 | 利息 | 毎月の返済額 | 返済総額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一本化前 | A社 | ¥300,000 | 18% | 20 | ¥90,000 | ¥11,000 | ¥390,000 |

| B社 | ¥600,000 | 17% | 25 | ¥212,500 | ¥16,000 | ¥812,500 | |

| C社 | ¥900,000 | 16% | 26 | ¥312,500 | ¥23,000 | ¥1,212,000 | |

| 計 | ¥1,800,000 | 18%(※) | 26(※) | ¥614,500 | ¥50,000 | ¥2,414,500 | |

| 一本化後 | D社 | ¥1,800,000 | 15% | 26 | ¥585,000 | ¥34,000 | ¥2,385,000 |

(※A,B,C3社の最大値)

金利が下がることによって、毎月の返済額が50,000円から34,000円に減額できていることがわかります。

このように一本化は、返済負担を減らせる可能性がある手段です。

ただし「借金返済のために新たに借金をする」ことになるため、弁護士の立場としては積極的におすすめできるものではありません。

借り入れの一本化の仕組みや注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

公的支援制度の利用

失職や親の介護などで一時的に生活が困窮し、借金をしないと生活できない状態であれば、公的支援制度の利用を検討しましょう。

多額の借り入れは難しいですが、無利子、低利子で借り入れができます(給付金の場合は返済義務なし)。

以下は、利用できる可能性のある公的支援制度の一例です。

- 生活福祉資金貸付制度:低所得者や高齢者などの経済生活を支援

- 母子父子寡婦福祉資金貸付金:ひとり親家庭の経済的自立を支援

- 住居確保給付金:経済的に困窮し住居を失う恐れある場合などに支給

公的支援制度は、それぞれ給付金や利用条件が異なりますので、詳しくは居住地の自治体(市役所など)で確認するようにしましょう。

公的支援制度については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理

生活の困窮が長く続いていて、今後、借金の完済のめどが立たない場合は、債務整理が解決手段となります。

債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者(お金を貸した側)の合意または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する方法です。

債務整理は大きく分けて4つあり、状況によって選ぶべき方法は異なります。

| 債務整理の種類 | 利用を検討すべき状況 |

|---|---|

| 任意整理 | 元金のみであれば3〜5年で完済できる |

| 個人再生 | 借金額が1/5~1/10程度になれば3~5年で完済できる |

| 自己破産 | 失業や病気などにより完済のめどが立たない |

| 過払い金返還請求(※) | 2010年以前に借り入れをしている |

※過払い金返還請求は債務整理ではありませんが、借金の解決策として、あわせて紹介します

以下で具体的に解説します。

元金を3〜5年で完済できるなら任意整理

元金を3〜5年で完済できるという場合は、任意整理が検討できます。

任意整理とは、債権者と交渉することで、将来利息や遅延損害金(※)をカット(減免)し、毎月の返済額の減額や、返済スケジュールの調整を行う解決方法です。債権者と和解契約を結んだ後は、3~5年での完済を目指します。

※金融機関によってはカットできないこともあります。

将来利息や遅延損害金の支払いが不要になれば、その分、毎月の返済負担を減らすことができます。

一方で、任意整理にかぎらず債務整理全般にいえることですが、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)というデメリットがあります。

- クレジットカードの使用・新規契約が原則できない

- 住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れができない

- 賃貸契約ができなくなる場合がある

- 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある

- ローンや奨学金などの保証人になれない

(参考:「ブラックリストとは?確認方法と解除までの期間、クレジットカードへの影響も」)

| メリット | ・周囲に知られるリスクが低い ・保証人に迷惑がかかることを避けられる |

| デメリット | ・ブラックリストに載る ・借金の元金は減額されず、返済を続ける必要がある |

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

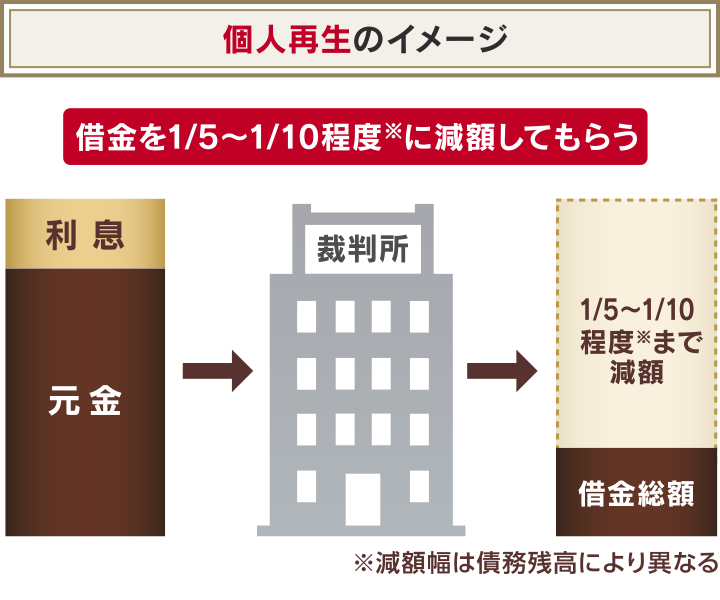

家や車を守りたいなら個人再生

任意整理では完済のめどが立たない、かつ家などの財産を守りたい場合は個人再生を検討しましょう。

個人再生とは、裁判所に申立てを行うことで、借金を5分の1~10分の1程度に減額する手続きです。減額された借金は、原則3〜5年での完済を目指します。

個人再生では、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することで、住宅ローン返済中であっても家の処分を免れる可能性があります。

| メリット | ・持ち家を残せる |

| デメリット | ・ブラックリストに載る ・借金は減額されるが、免除にはならない ・保証人・連帯保証人がついている借金がある場合は影響が出る |

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

完済のめどが立たない場合は自己破産

失業や病気などにより、借金の完済のめどが立たない場合は、自己破産という解決手段もあります。

自己破産とは、裁判所に申立てを行うことで、一部を除いたすべての借金を免除(免責)してもらう手続きです。裁判所が申立人の収入や借金額、借金の理由などをもとに、免責を認めるか判断します。

自己破産は、借金を帳消しにできる一方で、家や車などの財産は原則として回収されます。生活への影響も大きなものとなりますので、最終手段として検討するようにしましょう。

| メリット | ・借金の返済義務が免責される |

| デメリット | ・ブラックリストに載る ・保証人・連帯保証人がついている借金がある場合は影響が出る ・持ち家(住居)や車が回収される |

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

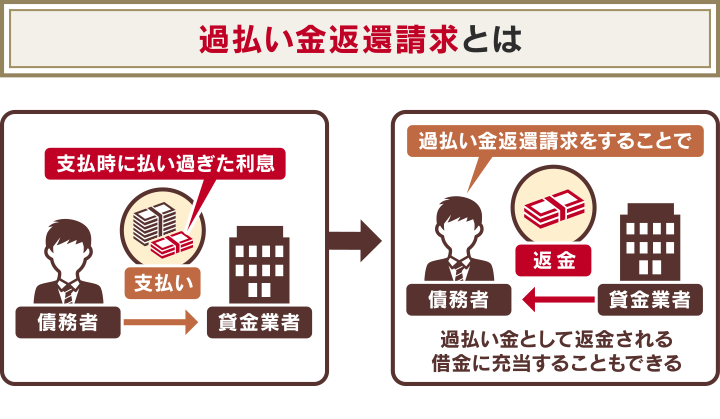

2010年以前に借り入れをしているなら過払い金返還請求

2010年以前に借り入れをしている場合は、過払い金返還請求が選択肢です。

過払い金とは、貸金業者や信販会社などの借入先に、法律の上限(上限金利)を超えて支払った利息、つまり払いすぎた利息のことです。

過払い金が発生している場合は、借入先に返還請求をすることで、返金される可能性があります。

過払い金返還請求ができる条件は、以下のとおりです。

- 借り入れを開始したのが2010年6月17日以前

- 完済をしてから10年以内

2010年6月18日以降は、出資法改正により、違法な金利で契約をさせる貸金業者は基本的にないといえます。

また、完済後10年以上が経過した借金は時効となるため、過払い金返還請求はできません。

過払い金返還請求は残債がある状態で行うと、任意整理を行ったという扱いになり、ブラックリストに載る可能性があるため、注意が必要です。

| メリット | ・払いすぎたお金が戻ってくる |

| デメリット | ・ブラックリストに載る場合がある ・過払い金返還請求した会社からの借り入れができなくなる |

過払い金返還請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

借金苦から抜け出した体験談

借金苦から抜け出す方法として、債務整理があると述べました。

ここでは実際に、債務整理によって借金苦から抜け出した方の体験談を紹介します。

弁護士に相談したことで借金完済のめどが立った

20代/女性/会社員

借入総額:(債務整理前)270万円→(債務整理後)220万円

- 体験談

20代前半に結婚したのですが、ショッピングや日頃の浪費で夫と合わせて借金の返済総額が270万円にもなっていました。

当時夫は転職活動中で家の収入は私の給料15万円と夫のアルバイト代5万円のみでした。

弁護士の方に相談したところ、毎月の返済が難しくなりそうとか、少しでも他に悩みがあればいつでも相談に乗るとおっしゃって頂き、安心して依頼をすることができました。

若いうちに借金完済の目処がたって本当に良かったです。

リボ払いで増やした借金を任意整理

20代/女性/会社員

借入総額:(債務整理前)80万円→(債務整理前)60万円

- 体験談

学生時代に生活費の支払いをクレジットカードで始めたのがきっかけでした。とりあえずカードで払ってバイト代で返せばよいと考えていたので、毎月けっこうな額になることもしばしばありました。そんなときに、リボ払いに切り替えたことで毎月一定額の支払いにすることができ、今まで以上に散財をすることに…。

それでも、就職したらボーナスも出るので、それで返していこうと思っていましたが、思った以上に給料は低く、借金は利息で増えていく一方でした。

今のうちになんとかするしかないと思い、弁護士事務所に相談したところ、月々の返済額を減らせることや、18%かかっていた利息を免除できることを知り、じっくり考えた末に手続きを依頼しました。おかげで3年ちょっとで完済できる予定です。

督促が止まってドキドキから解放された

40代/男性/アルバイト

借入総額:(債務整理前)220万円→(債務整理後)150万円

- 体験談

仕事を辞め貯金も底をつき、生活費の足しにするために借金を始めました。

その後も仕事が見つからずにギャンブルで生計を立てていましたが、軍資金が足りなくなるとまた借金をするという生活でした。

借金を滞納してしまうたびに、督促の電話が怖くて携帯の電源を切っていたので、友人との関係も切れてしまいました。頼れる人が周囲からいなくなって、本当にきつかったです。

債務整理をしてからは弁護士さんが窓口になってくれたので、電話が鳴っても心臓がドキドキしなくなりました。

生活保護を受けているため自己破産

40代/男性/無職

借入総額:(自己破産前)46万円→(自己破産後)免責

- 体験談

病気のために仕事を辞めることになりました。仕事も見つからず親の援助も受けられないため、生活費のために借金をしました。

借金はしっかり返そうと思っていましたが、その後も病気のため仕事が見つからず、このままでは借金が返せないと思い、まわりの勧めもあって生活保護の受給を申請することにしました。

役所へ行った際に弁護士を紹介され、相談の結果、自己破産で借金を解決することにしました。

今では、生活保護費と障害年金をいただき生活をしています。

借金で首が回らない・借金苦のときのNG行為

借金返済が苦しいからといって、以下のような行為をしてはいけません。

- 闇金業者から借り入れをする

- カードローンなどの追加借入

- 借金を踏み倒そうとすること

- クレジットカードの現金化

場合によっては、悪質な業者から取り立てを受けたり、借金が逆に増えたりする可能性もあるため、注意が必要です。

以下で具体的に解説します。

闇金業者から借り入れをする

闇金からの借り入れは、くれぐれもしないようにしてください。

闇金とは、「出資法」の上限金利(20.0%)を超える金利でお金を貸す違法な金融業者のことです。

返済日は1週間や10日ごとに1回となっており、「トイチ」(10日で1割、年利換算で365%)といった、法外な金利を設定している業者もあります。

この場合、50万円を借りると、10日後に55万円を返済しなければなりません。

また、闇金から借りたお金を滞納してしまうと、違法な手段で取り立てをされる可能性があります。

通常、貸金業者による借金の取り立ては、貸金業法第21条で定められたルールに則って行われます。

しかし、闇金はこの貸金業法が適用されないため、退去するように言ったのに自宅の玄関前に居座ったり、正当な理由なく自宅以外の勤務先などに電話・訪問する可能性もあります。

もし闇金から借り入れてしまい、被害を受けているようであれば、警察に相談するようにしてください。

闇金業者である判断がつかない場合は、登録貸金業者情報検索入力ページで、貸金業者として登録されているか確認することもできます。

カードローンなどによる追加の借り入れ

返済のために、カードローンなどで、新たに借り入れをすることもリスクとなります。

返済のための借り入れは、その場しのぎの対応となるため、借金の根本解決になりません。

また、返済能力が上がったわけではないので、結局また別で借り入れをしてしまい、借金がどんどん膨らむという悪循環が生まれる可能性もあります。

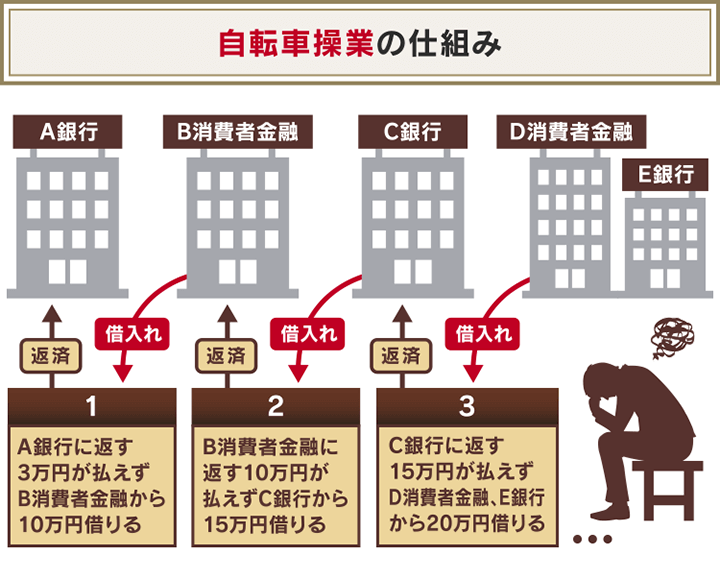

一般的にこのような状況を「自転車操業」といいます。

この状態に陥ると、借入総額の増加にともなって、利息も膨らんでいきます。返済総額も当初より増えますので、「返済がいつまでたっても終わらない」状態になる可能性が高いといえます。

例として、以下のようなケースを見てみましょう(金利はいずれも年15.0%で計算)。

- A社の借金→B社からの借り入れで返済

- B社の借金→C社からの借り入れで返済

| 借入先 | 元金 | 金利(年率) | 利息 | 返済額 |

|---|---|---|---|---|

| A社 | ¥1,000,000 | 15.0% | ¥150,000 | ¥1,150,000 |

| B社 | ¥1,150,000 | 15.0% | ¥172,500 | ¥1,322,500 |

| C社 | ¥1,322,500 | 15.0% | ¥198,375 | ¥1,520,875 |

もともと15万円だった利息が、約20万円にまで膨らんでいることがわかります。

このように、自転車操業をしていると、利息が増えていくリスクがあるため、注意しなければなりません。

自転車操業のリスクについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

借金を踏み倒そうとすること

借金の返済ができないからといって、返済をせずに放置(滞納)してはいけません。

滞納をすると、滞納期間が長引くにしたがって、リスクが高まっていきます。

| 滞納期間 | リスク |

|---|---|

| 返済期日翌日~ | ・遅延損害金が発生する ・返済を再開するまで当該借入先から新しく借り入れることができなくなる |

| 返済期日数日後~ | ・電話やメール、郵便、訪問などで返済の督促をされる |

| 滞納2、3ヶ月~ | ・信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態) |

| 滞納3ヶ月~ | ・内容証明郵便で催告書や一括請求の通知が届く |

| 一括請求の通知を無視して放置 | 裁判所から訴状や支払督促が届き、差押えなどの法的措置(強制執行)がとられる |

最終的には、財産の差押えが行われる可能性もありますので、くれぐれも注意してください。

「時効を迎えれば、返済義務はなくなるのでは?」と考えるかもしれませんが、貸付を行っている金融機関や貸金業者が、それを阻止することがほとんどのため、実際は難しいといえます。

借金を滞納したリスクについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

クレジットカードの現金化

クレジットカードの現金化とは、カードのショッピング枠内で商品を購入し、購入した商品を転売することで現金を得るなど、ショッピング枠を現金化する行為です。

クレジットカードの現金化はただちに違法とはいえませんが、カード会社の規約に反する行為です。

発覚した場合、すぐに強制解約の措置がとられ、利用した金額の一括返済を求められる可能性もあります。

また、クレジットカードの現金化は、「不当な債務負担行為」 とみなされ、自己破産の手続きが認められなくなる(免責不許可事由となる)可能性もあります。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(略)

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

(参照元:破産法)

このように大変リスクの大きい方法となるため、くれぐれも行わないようにしてください。

借金返済が苦しいときの相談先

借金問題はデリケートな問題であるため、返済が苦しい状況にあっても、周囲に相談することをためらわれるかもしれません。

そうした場合は、借金問題について無料で相談できる窓口を利用してください。きっと解決の糸口が見つかるはずです。

以下、借金問題について無料で相談できる窓口を紹介します。

| 相談すべき状況 | 相談窓口 |

|---|---|

| 浪費癖で借り入れを繰り返している | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |

| 多重債務に陥っている | 日本クレジットカウンセリング協会 |

| 債務整理を検討している | 弁護士・司法書士事務所 |

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

貸金業相談・紛争解決センターとは、クレジットカードや消費者金融のローンなどでできてしまった多重債務の解決方法の情報を提供している機関です。

買い物が止まらない、浪費癖があるといった行動を分析し、再発防止を目指す支援なども行っています。

浪費癖などがあり、消費者金融での借り入れを繰り返している人は、相談を検討してみてください。

| 相談できる内容 | 多重債務をはじめとした借金問題 |

| 受付時間 | 平日9:00~17:00(年末年始を除く) |

| 所在地 | 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階 |

| お問い合わせ先 | 貸金業相談・紛争解決センター 相談窓口:0570-051-051 |

日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会とは、クレジットカードや消費者金融のローンなどによって、多重債務に陥った際に相談できる機関です。

クレジットカードやローンに詳しい弁護士や、消費生活アドバイザーや臨床心理士などの資格をもつカウンセラーが相談に乗ってくれます。

複数の消費者金融から借り入れをしていて(多重債務状態)、返済に行き詰まっている場合は、相談してみてください。

| 相談できる内容 | 債務整理に関する相談 |

| 受付時間 | 平日10:00〜12:40、14:00〜16:40(年末年始を除く) |

| 所在地 | 全国20ヵ所以上(センター・相談室) |

| お問い合わせ先 | 多重債務ほっとライン:0570-031640 |

弁護士・司法書士事務所

借金の解決策として債務整理を検討している場合は、弁護士・司法書士事務所に相談してみましょう。

現在の借金総額や収入などを加味したうえで、債務整理をすべきか、債務整理をするとしたらどの方法が最適かも判断してもらえます。

また、無料相談をした後、債務整理を依頼することもできますので、解決までの流れがスムーズです。

弁護士・司法書士は、債務整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送ります。受任通知後は原則として、借金の取り立てが止まりますので、精神的な負担も軽減できるでしょう。

現時点で債務整理を検討している場合は、相談を検討してみてください。

| 相談できる内容 | 債務整理に関する相談 |

| 受付時間 | 各事務所によって異なる 例)弁護士法人・響 24時間365日 |

| 所在地 | 全国各地 |

| お問い合わせ先 | 弁護士・司法書士事務所の相談窓口 |

弁護士法人・響は借金の状況に応じた解決策を提案

借金問題の相談先について、実際どこを選べばよいか判断が難しい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響は借金問題の相談実績が43万件以上(※)ありますので、相談者様の借金状況に応じて、最適な解決策を提案できます。

※2023年4月現在

また、守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容を外に漏らすことはありません。

債務整理のうち、任意整理の手続きをする場合は、同居されているご家族になるべく知られないように、以下のような対応を行っております。

- 郵便物を事務所名ではなく専門家の個人名で送る

- 専門家からの電話は指定された番号だけにかける

ご相談は24時間365日、無料で受け付けています。お気軽にご相談ください。

- 相談実績は43万件以上・債務整理の解決事例も多数

- 24時間365日受付、全国対応可能

- 相談は何度でも無料

- 弁護士費用は分割払いも可能

-

借金減額できるか

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも